Irène Champigny

Le journal qui suit est entièrement inédit. Il est composé de plusieurs « cahiers » dont j'ai extrait les passages concernant Robert Denoël et ceux qu'il a côtoyés à Paris entre 1926 et 1945. Irène Champigny les a tous connus, souvent bien avant lui, et elle pose sur eux des jugements sans complaisance.

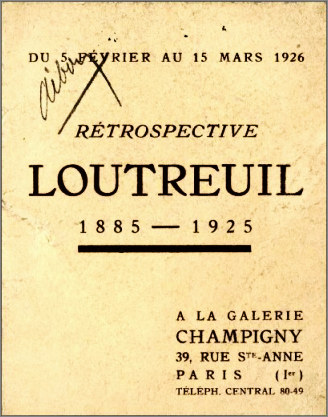

Littérature et peinture y sont entremêlées car elle fut essentiellement galeriste, et ne vint à écrire qu'en dilettante, quoique persuadée d'avoir des choses essentielles à dire. Maurice Loutreuil, Christian Caillard, Eugène Dabit, Georges André Klein furent ses familiers.

Le portrait qu'elle trace de Dabit peut surprendre. Contrairement à l'écrivain un peu fallot qui débuta en 1929, elle campe un peintre dominateur, exerçant sur son ami Caillard une influence insoupçonnée.

Robert Denoël est son ami de coeur, et elle a pour lui une affection qui ne s'est jamais démentie, mais elle lui reproche sa versatilité. Les femmes le manipulent, certains écrivains comme Céline ont sur lui un ascendant néfaste, et ses opinions bourgeoises le mènent inéluctablement au fascisme, croit-elle.

Pourtant elle l'aime comme il est : quinze ans d'amitié en témoignent. Si on prend la peine de réunir toutes les mentions de son nom dans ce journal, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un long poème d'amour. En 1942 elle avait fait de lui son héritier spirituel : il était chargé de publier son journal après sa mort. Le destin en a décidé autrement : il est mort avant elle.

Sa femme, Cécile Brusson, au caractère emporté, possède une qualité que d'autres n'ont pas : une féminité sans faille. A ses yeux, Cécile est la femme, et les pages qu'elle lui consacre sont inoubliables.

Ses amies de coeur, telles Catherine Mengelle ou Germaine Cellier, n'ont pas cette qualité-là, et elle dévoile leur perfidie et, surtout, leur ingratitude.

Si elle apprécie des écrivains comme Romain Rolland ou Lanza del Vasto, elle vénère sans réserve André Malraux, le résistant comme le littérateur, sans voir la part d'imposture du personnage qu'il s'est composé.

Ses têtes de turc sont les médecins, coupables de myopie à son endroit : mal soignée depuis le début, elle finit impotente, bourrée de sédatifs qui ne calment pas ses maux.

Son seul refuge est la pensée indoue, qu'elle a découverte en 1942, et qui lui permet, dit-elle, de ne pas haïr un monde injuste. Sa tendresse ne s'adresse plus désormais aux hommes, mais à sa seule chienne Doudou, qui mourra en 1944.

Le journal [1942-1948] que j'ai retranscrit comporte des centaines de pages, d'inégal intérêt : il a fallu s'en tenir à celles qui enrichissent notre connaissance de l'éditeur.

J'y ai ajouté à la suite des lettres à elle adressées qui peuvent éclairer certains passages obscurs du journal, ou permettre de mieux appréhender le caractère de cette femme d'exception, qui reste, malgré bien des recherches, assez mystérieuse.

Pour une approche biographique de l'auteur, on peut se reporter à la page que je lui ai consacrée sur ce site.

*

[Cahier noir] [15 février 1942] Il y a quelques jours j'ai appris la mort « en juin 40 » de René Barjavel. Il avait une prescience de cette destinée-là. Je l'entends encore en 1935 à Vichy me conter les angoisses morbides et les horreurs de sa vie de soldat. Une fois encore je suis punie - que c'est bête de se brouiller. Malheureusement les femmes ou maîtresses des amis sont d'admirables instruments de brouille (1). C'était une nature très bonne. Nous avons peu correspondu ensemble car du moment où je fis sa connaissance à celui où il me vit (désespéré) partir pour le grand voyage, comme il disait (2), nous nous vîmes à peu près tous les jours.

Dans mes dossiers pourtant repose une lettre de lui - 4 pages auxquelles j'ai beaucoup réfléchi depuis 6 mois - et la nouvelle si triste de sa mort me parvient quand je ne vois d'autre issue que la mienne, faute de pouvoir accomplir la mission dont il m'investissait 6 ans auparavant (3), mission qui serait une sérieuse, une valable raison de vivre. [...] Vivrais-je pour obéir à Barjavel ? (4)

1. Cette brouille est survenue avant le mariage de René Barjavel avec Madeleine de Wattripont, le 10 octobre 1936. Plus loin elle note à la date du 30 juin 1946 : « J'ai autrefois si durement, si violemment combattu son mariage idiot que la pudeur m'oblige à la plus grande réserve... »

2. Champigny a quitté la France en septembre 1936 pour un grand voyage aux îles du Pacifique, voyage qui devait durer cinq mois.

3. Barjavel lui écrivait, fin 1935 : « Champi vous devez aller vers les Hommes, et non plus vers des hommes, vous devez aller vers les Hommes, et leur dire leur vérité. »

4. [Ajout marginal : ] « René Barjavel bien vivant en 1942 (novembre). Collaborateur... c'est-à-dire mort vivant. » On ne sait où Champigny avait pu apprendre sa mort « au début de la guerre » ; la presse écrite n'en fait pas mention ; peut-être à la radio ? Mais cette fausse nouvelle a dû être rapidement démentie, ce que Champigny n'a appris qu'en fin d'année. On mesure sa solitude dans un petit village du Lot, où elle ne croise que des paysans du cru, seulement préoccupés de leur bétail et de leurs cultures. Mais on relève aussi son diagnostic sans appel : collaborateur ? mort vivant.

[Cahier brun n° 1] Samedi 31 octobre 1942, à St Hilaire (1). Une reprise de contact, fut-ce par téléphone, avec Robert, a toujours été un événement. Je dus lui écrire dans le but de ne manquer à la promesse faite d'offrir un Grand Vent (2) à JB [Jean Brunel]. Ma lettre, sincère, ne contenait que peu de ma pensée. J'ignorais comment il accueillerait mes lègues. Sa réponse fut rapide - une générosité en acte : des livres. Une courte lettre précisant « qu'il n'est plus mon ami ». Lettre partiellement injuste, résultante inévitable des différends jamais liquidés de 38 (3). Lettre émouvante pourtant, dans laquelle une seule phrase me permit de lui demander aussitôt s'il accepterait le legs des papiers qui me sont si chers. Son P.S. offrait de m'aider matériellement. Je m'en autorisai pour le prier de m'aider juridiquement. Sans doute je lui écrivis trop longuement. Ce qui n'empêche que j'eusse dû envelopper toutes les pages d'un papillon d'avertissement. Après coup, je redoute qu'il me prête des intentions - qu'il imagine que je désire forcer sa pensée, rechercher une entrevue - c'est vrai - j'aurais eu plus que de la joie à revoir Robert - mais cela au cas où il eût épousé un sentiment analogue. Or, j'ai perçu aux premiers mots sa réticence - en sorte que j'aurais dû papillonner ma lettre ainsi : « Rien de ce que vous allez lire ne tend à vous faire modifier votre attitude. » Comme il eut la lettre à midi, qu'il n'a pas téléphoné : oui, j'accepte parce que je comprends cette destination par vous choisie ; c'est sans doute qu'il a écrit : non, je ne puis accepter cela de vous, puisque précisément, je ne suis plus votre ami. Et cette pensée déclenche une tristesse amère. Certes, je sais qu'il ne fit jamais cas de ce que j'écrivais (4). Dès lors, comprendra-t-il que ce don se situait sur un plan extra-littéraire ? Quoi qu'il réponde, je suis heureuse, allégée, de lui avoir demandé pardon de mes fautes.

Il en commit pas mal. Il me fit tant souffrir au long de nos années d'amitié, plus que ne firent, réunis, mes amours. Pourtant c'était à moi de m'humilier. D'abord parce que tant de chagrins, de dépits, d'amertumes, de rages, d'indignations, de regrets, n'ayant pu déraciner le sentiment resté vivant au travers des tempêtes les plus contraires, cela prouve à quel point ce sentiment était valable. En second lieu venait mon âge qui m'incite, non à donner l'exemple, mais favorise l'accomplissement de ce que je crois parfois mériter des autres. En troisième condition, mon état imposait de n'attendre plus - c'était assez, trop, d'avoir remis jusque là. Nous avons bien souffert de nos défauts mutuels.

1. La clinique Geoffroy Saint-Hilaire se trouve 59 rue Geoffroy-Saint-Hilaire, dans le Ve arrondissement. Champigny y a séjourné du 31 octobre au 8 novembre 1942.

2. « Le Grand Vent. Précédé de : Essai sentimental sur la chanson populaire par P. Mac Orlan ». C'est l''un des premiers ouvrages publiés par Robert Denoël à l'enseigne des Trois Magots, 60 avenue de La Bourdonnais, en novembre 1929. Bien que tiré à petit nombre (un peu plus de 1000 exemplaires), le livre de Champigny figurait toujours au catalogue de l'éditeur en 1941.

3.

Champigny avait proposé à Denoël le manuscrit d'un essai qu'il se refusait à publier tel quel, et dont il lui demandait de le remanier, ce qui provoqua, en janvier 1938, une rupture entre les deux amis, qui devait durer quatre ans.

4. Plusieurs manuscrits furent proposés, sans succès, à Denoël entre 1932 et 1938.

2 Novembre 1942, midi. Robert a téléphoné. Il doit venir à 2 heures. Et je suis toute cassée d'émotion à la seule pensée de le revoir. Je sais qu'il me revoit pour me rendre service. J'ai beau mettre la pédale sur cette certitude, le son de cette grave raison ne parvient à m'altérer la joie que c'est de me redire : je vais revoir Robert.

Robert est arrivé à 2 H 1/2. Il est resté avec moi jusqu'à 7 heures. J'éprouve une allégresse parfaite. Nous nous sommes retrouvés. Au moins, cela sert de réfléchir, méditer, comprendre. Lui a évolué dans l'action tandis que je changeais dans le silence et la solitude. Nos orgueils, ses injustices et mes colères, furent cause de bien des peines - d'énormes trous furent creusés dans le champ de notre amitié. J'avais terriblement besoin de le revoir, d'être en paix avec lui. Je suis contente, tellement contente.

.St Hilaire, la nuit. J'avais passé un jour inquiet, morose. Un rêve (inscrit ailleurs) perturbait ma quiétude. Si naturel qu'eût été mon désir, je craignais en demandant une chose, d'avoir trop demandé. Surtout je craignais d'offenser malgré moi mon ami. J'avais dit trop ou pas assez. J'avais mal dit. S'il allait ne point comprendre - s'il allait redouter comme une intrusion le fait de lui dire : vous voir, vous entendre, comble ma faim de vivre. Vous m'êtes en ce temps surprenant aussi nécessaire qu'une prairie, un jardin, une rivière, le chien. Pour vous voir sans vous gêner, il faut que je me rapproche de vous afin d'obtenir les heures qu'il vous plaira de me donner. Cela, rien que cela - et je n'oublie rien - et rien que cela m'est douceur et paix - car il eût fallu dire ces mots-là. Le soir vint. Je portais une éternité d'attente. A-t-il tout compris ? Peut-être pas tout. Mais il a consenti. Depuis cet instant, c'est comme si nous avions scellé une paix éternelle pour cette existence-ci, pour toutes celles qui suivront, aussi je crois que j'arriverai à pouvoir lui dire tout. Pour lui, je ne garderai un seul secret (1).

S'il est une joie, une seule joie, que je sois capable de lui offrir, je veux la lui donner sans attendre en retour que l'illumination intérieure du renoncement absolu. Si la certitude compte pour lui, je veux qu'il trouve en moi cette certitude. J'entends qu'il puisse user de moi telle que je suis devenue après des années de recherches, de méditations, de pensées, de ferveur ; user de moi comme d'un miroir qui reflète des années de sa vie ; user de moi pour trouver au fond de mes faiblesses, de mes fautes, la voie de son essentielle vérité - user de ma totale confiance en lui, maintenant qu'il a franchi le cap, dépasser le temps de la lutte, de tous les esclavages matériels.

Car le temps est venu pour lui d'aborder l'importante phase constructive par l'art. C'est à lui de créer. De quel prix serait donc une confiance si fervente si ma volontaire humilité ne le replaçait d'un coup au centre du meilleur de ses espoirs en lui? De quelle force serait un amour qui ne lui serait ardente impulsion ? Lui montrer en pleine lumière cette place qu'avec le temps je lui fis en moi, c'est le resituer au centre des élans enthousiastes de sa jeunesse afin qu'il les considère avec tout l'acquit de sa maturité.

Ah certes, ma féminité, à maintes reprises, souffrit de ne pouvoir lui donner justement tout de cette féminité - c'est naturel. L'homme se méprend aisément. Il ne pressentit jamais qu'en ma tumultueuse jeunesse, j'avais dû arracher de moi un à un des désirs inutiles. Mais voici que j'ai vécu assez pour comprendre plus avant. Ce que je lui apporte en ces temps de naufrages, c'est l'étonnante lumière que j'appelle amour de l'amour. Il faut qu'à cette clarté, il trouve le chemin de sa terre d'élection. Je ne le verrai pas l'atteindre - mais parce que je sais qu'il l'atteindra, une des missions de mon obscure vie sera remplie le jour où il me dira : je suis en route. Et sur les mots qu'il écrira, penchez-vous, Puissance illimitée. Sur cette route-là, gardez-le du moins de toute défaillance. Que serait mon amour de vous, homme, s'il n'était prière ?

1. Champigny a fait de Denoël son héritier spirituel, qui a accepté de publier le présent journal après sa mort. Le destin a voulu que l'éditeur mourût avant elle. Ajout en interligne : « Février 1945 : il a lu ces pages et il a pu me tromper ce printemps-ci dans ma confiance... on n'est jamais certain des fautes d'autrui ? Non. »

Paris, 29 rue Cler (1). Je ne sais rien de plus inattendu, de plus étrange que me voir où je suis - c'est le soir du 9 novembre, à l'hôtel Leveque (chauffé) - sauvage, désaccoutumée des villes, je me sens plus heureuse que jamais. Un bouquet de magnifiques mimosas de race robuste orne ma chambre. Je le dois, comme toutes les joies de ce temps à Robert qui compte aujourd'hui quarante ans (2). Pour la première fois je viens de le voir portant en lui une angoisse profonde [ce dernier mot biffé], et le seul voeu que je forme est qu'il ne lui arrive rien de ce qu'il redoute. Dès lors je lui dis quelle folie il commettait en suivant les Allemands. Il y croyait...

9 H 30 de l'heure de Paris. Eh bien je rêve longuement après cette inscription précise. Robert est venu à 7 heures. Il a parlé avec cette clarté qui m'éblouit toujours - c'est un magicien de la parole - quand je l'écoute il me semble être encore aux îles ou à Batavia, penchée sur ces eaux dans lesquelles d'extraordinaires poissons se meuvent - ainsi sont les idées aux lèvres de Robert : colorées, inouïes, souvent terrifiantes, captivantes toujours. Il a ébauché avec moi un repas intime d'une quiétude qui me fit pour un instant tout oublier. Rompre le pain ensemble, tête à tête, mais cela n'était plus arrivé depuis la rue Ste Anne (1926).

Ensemble nous avons bu dans le verre d'amitié un vin qui, ma foi, en était digne - mais je m'attendais si peu à son au revoir tendre que son baiser me fut bouleversant. C'est cela la beauté de la vie - que l'état d'amour soit capable de tout abolir, de tout restituer, tout y est éternel - tout y est jaillissement, fulgurance, divin commencement. Divin, avec toute la valeur, tout le sens que j'attache à ce mot. Ramakrishna disait qu'il était possible d'aimer Dieu dans tout ce que nous aimons - mais, l'espace d'une seconde, l'instant du vertige, il n'y a plus que du divin en nous, plus rien que la pure énergie universelle. Un seul baiser en état de grâce, l'extase yoguique, ou Ste Thérèse, il n'y a pas de différence.

1. A sa sortie de la clinique Geoffroy Saint-Hilaire, Champigny a séjourné, entre le 9 novembre 1942 et le 8 janvier 1943, au Grand Hôtel Leveque, entre la Tour Eiffel et les Invalides, près du domicile de Robert Denoël, rue de Buenos-Ayres, et aux frais de l'éditeur.

2. Denoël est né à Uccle le 9 novembre 1902.

29 rue Cler. 11 novembre 1942 - mercredi 20 heures. Il est toujours merveilleux d'aimer. Ce qui rend l'amour absolu si difficile (tout au moins ce qui fut si difficile dans mon cas personnel) c'est le besoin de respecter ce que l'on chérit - tant que l'esprit n'est en plein accord avec le sensible, le sentiment vécu ne peut être absolu. Est-ce là une manifestation de féminité en général ? Je l'ignore. Est-ce un trait essentiel de mon caractère ? Oui. Tout le long de ma vie, j'ai connu de véritables paniques lorsque je vérifiais soudain qu'il m'était impossible de respecter ce que j'adorais. Dès lors, une perturbation maligne altérait mes sentiments. Quelle que fût la force de mon inclination, je me retirais jour à jour moralement de celui que je semblais encore aimer. Nulle harmonie n'était plus possible.

Voici que m'advient cette chance : j'aime ; et cette faveur inespérée : je respecte celui que j'aime. Cela, en toute connaissance de ce que nous nommons d'après le code établi, défauts et qualités. Le bonheur que j'en ressens est tel que j'en oublie les inquiétudes, les angoisses. Le tourment corporel se fait plus supportable. A la seconde où j'écris ces mots, la pensée de Manon (1) s'interpose entre la réalité présente et le passé. Son corps, martyrisé par trente années d'infirmités héroïquement supportées se décompose dans sa terre natale. Mais la puissance de sa bonté est là, et d'elle aussi je puis écrire que je l'ai à la fois chérie, respectée.

1. Manon Cadéot était une vieille amie de Champigny ; elle habitait Nérac, près d'Agen.

Dimanche soir 6 H 1/4 de l'heure solaire. 15 novembre 1942, 29 rue Cler. Hier soir, par souci de sa quiétude, je lui écrivis deux pages aussi sincères que sensées. Avant qu'il prenne le temps d'y réfléchir, je le libère de toute réflexion à mon sujet. Mais la nuit vient, le sommeil, le rêve. Dans mes rêves, je jouis toujours de cette impétuosité physique qui caractérisait ma jeunesse. Il est étendu sur un transat de bateau, bien que ce siège soit placé dans une pièce dénudée de tout autre mobilier. Je suis presque étendue sur lui tant je suis contre lui.

Je lui chante des choses qui le font rire à grands éclats. Il ne rit pas de ma chanson qui est souverainement mélancolique, il rit parce que je la lui chante si tristement - chose inouïe, il me tutoie - et, bien que je sois très jeune, j'ai conscience qu'il ne m'a jamais tutoyée, que ce n'est pas moi qu'il tutoie mais celle de la chanson, c'est-à-dire la petite fille que j'étais lorsque je chantais cette chanson-là (qu'en fait je ne lui ai certainement jamais chantée) et que pour cette raison j'inscris ici tant elle me devient douce à cause du bonheur éprouvé dans le rêve ; j'en fus si imprégnée que toute la journée mon visage si particulièrement ravagé depuis des mois avait 15 ans de moins.

Trois femmes sont venues me voir et chacune est restée saisie - il y avait de quoi. « Cli, clou, cla ! les enfants créoles, ne vont ja - jamais à l'école ; sous les magnolias, sous les bananiers, mangent des papayes, giflent des poupées ! Cli, clou, cla, les enfants créoles n'iront ja - jamais à l'école. » Chante, dit-il, chante encore ! (dans le rêve). Je m'entends encore chanter, serrée contre lui, la tête contre son épaule gauche et j'entends son rire, c'est si bon (à noter qu'en cet instant j'entends le tir de la D.C.A.) Ma jambe gauche le gêne ; il fait d'abord un mouvement pour m'allonger tout à fait contre lui ; je le tiens dans mes bras jusque là.

Il m'enserre dans les siens, si fort que je cesse le « Cli, clou, cla » et je bois en quelque sorte son rire, je bois sa gaieté merveilleuse dans un baiser à vous nourrir d'amour pour des éternités. Le rêve s'arrête là, tandis que ces sensations déclenchées dans le sommeil se poursuivent parfois longtemps, que ce soit dans la douceur ou dans le déchirement. Je voudrais savoir s'il en est ainsi pour tout le monde ou si c'est un privilège particulier, car il m'est impossible de me dire : j'ai rêvé.

Endormie ou éveillée, le fait est là. J'ai vécu cette étreinte, j'ai bu ce baiser. En cherchant, je suppose qu'il faut relier ce rêve à ce que j'avais écrit la veille ou le matin (je ne sais plus au juste) à propos de l'aveugle qui avait d'abord chanté dans la rue, puis qui était revenu un moment après me « donner aubade ». Le côté furtif de son baiser d'arrivée fut que je n'osai lui remettre les petites pages vertes ; que seule la timidité me retint de lui dire : il ne faut pas croire qu'il « faille » m'embrasser.

Il faudra que je recherche dans les pages du Swami Vivekananda (1) le passage où il traite du rêve. Si je me souviens bien, il y déclarait qu'à l'état de rêve nous n'inventons jamais, que nous ne faisons que nous souvenir et transposer. Seuls, les corps sont consumés par l'usure. Les pensées, les sensations subsistent. J'aurais donc vécu, réellement vécu, ce baiser-là ; l'affabulation du rêve est seulement pour l'évoquer ; le revivre, d'avoir choisi ceux que nous sommes présentement dans la forme actuelle. Cela me plaît, me repose, de consentir à croire que déjà je l'ai aimé ! Peut-être que certains de nos désirs les plus aigus ne sont que réminiscences... Je suis toute contente. Je trouve toujours une paix d'une incomparable suavité chaque fois qu'il m'est donné cette chance de dépasser un désir en parvenant à la connaissance par le processus du sensible.

Comment souffrirais-je de n'avoir un corps lumineux de jeunesse à offrir à l'homme en lequel je me fonds, quand j'acquiers la certitude de le lui avoir donné antérieurement ! quand cette certitude m'habite exactement ainsi que le sang se répand en moi. J'ai vraiment de la chance. Je lui ai appartenu - il restait à épurer, à perfectionner cet amour. J'y tâche. Si je vis encore un petit moment, je veux parvenir à effacer en lui jusqu'au souvenir de mes fautes.Je veux qu'en se souvenant de ma tendresse, de ma foi en lui, il puisse un jour, dans le secret du coeur, me nommer « l'impeccable »... Mais dans quel pays me nommerais-je « Diva » ?

1.

Ce philosophe hindou [1863-1902], disciple de Ramakrishna, dont elle a découvert l'enseignement en 1942, grâce à la biographie publiée en 1930 par Romain Rolland, est son maître à penser.

16 novembre 1942. Je n'ai été séparée de Doudou (1) qu'une fois. Pendant le long voyage dit du tour du monde (2). Expression tellement inexacte. Voyage étonnant s'il en fut. Au vrai, je fis alors le tour de mon ignorance ; j'appris beaucoup et surtout à me connaître. Si j'avais été alors libérée moralement devant Robert, j'aurais pu correspondre avec lui, aller, en les extériorisant, au bout de toutes mes découvertes. Or, je ne pouvais lui écrire. C'est pourtant à lui seul, pour lui, que j'aurais pu noter mes plus étranges découvertes.

1. Sa chienne, morte la 1er février 1944.

2. Long périple de plusieurs mois aux îles du Pacifique, en 1936, d'où elle rapporta un virus qui doit être celui de la malaria, et qui l'handicapa jusqu'à sa mort.

29 rue Cler. 19/11/42. Je vais me ressaisir. Bien sûr. N'empêche que de ne plus lui écrire fait une fois de plus que je ne puis écrire (1). Tantôt, heures agréables (il m'en reste une migraine affirmée !) Nous avons déjeuné ensemble. Brillant, assuré, intéressant comme toujours. Moi, terne - si heureuse. Un moment, il dit : « Vous qui êtes si particulière, c'est bizarre, vous pensez comme la foule. » (C'était que je pensais « résistance »). C'est qu'il n'a rien retrouvé de moi en profondeur. Sinon il aurait compris que l'énormité de ma solitude dérive de ma seule pensée qui n'est en harmonie, en accord, avec aucune foule.

Mais assez ri. Ce soir je suis lasse, je souffre beaucoup et ne sais plus bien pourquoi nous avons ri. Mais c'était bon de rire. L'admirable, c'est cette sensation de temps compté - quoi que nous disions. Quel que soit le thème de la conversation, lorsque je le quitte, je n'ai conscience que de tout ce qu'il fallait dire, demander, écouter. Je ne puis connaître à ses côtés aucune volonté intellectuelle, pas même le rassasiement. Je ne me sépare de lui, toujours, qu'avec une curiosité, un intérêt accrus.

1. Champigny ne trouve son plaisir que dans l'écriture. Puisque Denoël habite tout près de son hôtel, et qu'il la visite presque chaque jour, elle ne peut lui écrire ce qu'elle ne parvient pas à lui dire.

29 rue Cler. 22 novembre 1942, un dimanche ou lundi, 1 heure. J'ai fort peu vu Robert ces derniers jours. Je ne lui ai pas écrit. J'ai donné des heures à des gens bien divers sans profit pour l'intellect, sans intérêt pour du travail, sans joie pour le coeur - simplement parce que je suis exposée à ceux qui ont besoin de quelqu'un, ainsi que les paratonnerres à la foudre. L'histoire d'Aurélio m'a énormément intéressée. Sténo, je l'eusse notée, pour en retenir plus sûrement les épisodes typiques.

A l'instant, je m'avise qu'il eût été normal que j'éprouvasse une émotion quelconque en me retrouvant une fois encore, et après un intervalle de presque dix ans, au Pré Saint-Gervais. Je fus tout entière accaparée par les changements du faubourg, des fortifs. J'ai revu l'atelier sans penser à Loutreuil. J'ai revu le minable jardin, le bassin, maintenant comblé de feuilles pourries, la véranda, sans penser à Slave ; j'ai pénétré dans les pièces délabrées sans que surgisse une seconde l'image de Sonia, pas davantage celle de Catherine, et Christian lui-même, présent entre ces murs où nous nous trouvâmes si rarement ensemble, l'actuel Christian ne ressuscitant pas la moindre image du passé.

Suis-je devenue soudain insensible ? Suis-je enfin et à tout jamais guérie des maux, chagrins et désespoirs variés qui se rattachent à ces lieux, aux êtres qui les hantèrent ? J'étais, telle que je suis si facilement maintenant : gaie, très gaie, un peu trop gaie peut-être, ne prenant plus la peine comme autrefois de rechercher d'intéressants (!!!) sujets de conversation. Je rencontrerais demain dans Paris Slave en officier allemand que cela me paraîtrait naturel (1).

1. Tous ces noms remplissent les cahiers de Champigny, mais ils n'ont peut-être pas leur place ici. Il importe quand même de rappeler le rôle qu'elle joua entre 1925 et 1927 pour faire reconnaître le génie de Maurice Loutreuil [1885-1925] dans sa petite galerie de la rue Sainte-Anne, où Denoël fut son employé. Christian Caillard fut son compagnon entre 1922 et 1926. Catherine Mengelle fut sa maîtresse entre 1928 et 1934. Sonia était, comme Catherine, l'une des modèles de Caillard puis sa maîtresse. Slave était un réfugié ukrainien, qui fut épisodiquement son amoureux.

Nuit du 25 au 26 novembre 1942. Dans le silence. Qui rompra le silence ? Je ne fais rien qui vaille. Pourtant les jours s'écoulent agités. Il faut si peu à la sauvage que je suis devenue pour croire à de l'agitation. Ce soir, Germaine, Christian, Robert, se sont trouvés réunis ici (1). C'est encore un de mes défauts, de ne pouvoir goûter les êtres qu'un à un. Dès que l'on est plusieurs je n'ai pas grand'chose à dire, et ce que disent les autres me paraît assez vain. Tous ont l'air de trouver naturel de se lever soudain, l'heure venue, comme mus par un ressort, pour effectuer une sortie collective. Ils ne comprennent pas du tout que cette façon de faire me brutalise autant que si l'on me tirait d'un sommeil somnambulique.

1. Germaine Cellier [1909-1976], la célèbre parfumeuse. Christian Caillard, le peintre [1899-1985], son ci-devant amant mais toujours son ami bienveillant.

25/11/42 - rue Cler - la nuit. Caillard pensait à son voyage d'Algérie manqué. Je le trouvais inepte de choisir Vence ! Vence qui devient maintenant une manière de point stratégique. Tourrettes aussi, et Cagnes, et tous les nids à « de l'autre côté ». Robert, lui, était absorbé par l'idée que « l'empire disparaît ». Avant, y songeait-il jamais, à l'Empire ? et aux richesses du Congo belge (1) ? Germaine était hérissée d'autoritarisme. Son bon coeur, son dévouement sont illimités. Sa certitude de tout savoir, sur tous les plans, dans tous les domaines, l'est également. Alors... ça fait un peu drôle.

1. De quel empire s'agit-il ? elle ne le dit pas. Pour un Belge, il ne peut s'agir que du Congo, qui ne souffrira aucunement de la guerre. Mais, le 8 novembre 1942, les troupes anglo-américaines ont débarqué en Afrique du Nord.

[26 novembre 1942] Le 25 novembre est déjà passé. St Hilaire est loin. [...] J'ose parler de la trahison (1) de Robert... mais moi, survivre à Doudou, c'est l'horreur des horreurs. J'attends aussi. Quoi ? Je me sens prête à tout commencer, tout entreprendre, tout tenter, oui, et le contraire aussi, oui, oui, et pourtant mon Dieu, tant de forces d'amour inutiles...

1. Champigny divague à cet endroit, mais elle parle d'une « trahison » de Denoël : laquelle, au juste ? Il faut sans doute en trouver l'explication dans une note du 9 novembre : « je lui dis quelle folie il commettait en suivant les Allemands. Il y croyait », ce qui est confirmé ci-dessous.

Nuit du 29 au 30 novembre 1942, rue Cler. Au temps des cahiers gris, je notais encore de temps à autre quelques uns de ces grands drames qui se jouent dans notre pays. Les incidents personnels du dernier été (1) ne me permettent plus de m'exprimer. Avec Christian je ne m'entretiens pas aisément. Avec Robert Denoël, mettre la conversation sur le présent européen, c'est mesurer les abîmes qui séparent nos conceptions. Je me demande à quel moment sa pensée, ses idées, plus exactement, ont bifurqué.

Il aime la France ; il croit l'aimer. Il en aime le passé. Mais il y a en lui un dosage allemand énorme qui a modifié tout son personnage entre 30 et 40 ans. La seule influence de Céline, bien qu'elle soit à prendre en considération, n'aurait été suffisante à fasciser un esprit cultivé, une intelligence aiguë, fine, critique.

Le terrain était par nature, favorable. Je ne connais rien du docteur Laforgue qui fut l'analyste de Robert. Mais les écrits de cet homme sont d'une lourdeur typique. Je lui attribue plus de part que Céline dans l'évolution denoëlesque (2).

Pourtant, au-dessus de tout, il faut tenir compte d'un point essentiel. Robert est né bourgeois, dans une famille de bourgeois muettement agressifs en raison de leur pauvreté. Robert connaît maintenant, sinon le goût de la richesse, du moins la saveur de l'aisance et de certaines firmes du luxe. Il ne connaît pas le goût de la liberté. Jeune, il a été le prisonnier de sa famille. Libéré de celle-ci, il resta plus de deux ans, encore prisonnier de son milieu, de son éducation. Quand il devint le prisonnier de Cécile, il était déjà enchaîné à la fois par ses innombrables refoulements et ses dévorantes ambitions. Puis il fut l'esclave de son entreprise, de ses luttes, de ses dettes. Maintenant qu'enfin sa chance est venue, il est, sur sa galère dorée, prisonnier à vie des rouages compliqués d'une affaire qui va se développant toujours. J'ai identifié cette ignorance absolue de la liberté, tandis qu'il parlait de ma vie, l'autre soir, avec une cruauté par secondes judicieuse, si dépouillée d'affection, je pourrais presque dire d'estime, que j'en fus toute figée, le souffle court...

« Votre vie, dit-il, avec un sourire fait de sarcasme, d'un rien de mépris, d'assez d'étonnement, votre vie, depuis... des années, n'a été qu'une suite de... mirâcles. » Il prononça « mirâcles » ainsi qu'un autre eût dit « expédients ». Il ajouta : « Jamais vous n'avez consenti à un travail régulier. Jamais vous ne vous êtes pliée à une discipline... » (3)

Je tentai de corriger, mais son idée est faite, établie. En quoi cela peut-il l'intéresser que, de 12 à 14 ans, alors que la catégorie « Marais » compulse les froncements de son nombril, se complaît à se croire monstrueux, n'étant qu'égoïste, privilégiée, je m'apparentais aux « apprentis de la ville », aux « voyageurs au bout d'interminables nuits » et sous tunnels !! de 12 à 14 ans, mon Dieu, quel tapin [?], quelle discipline, quelle régularité ! onze et douze heures de travail par jour ; ensuite, de 14 ans à 30 ans, à part de brèves coupures pour reprendre haleine, à part surtout la halte marocaine d'une année sans labeur, j'ai travaillé à en claquer.

Denoël ne soupçonne même pas ce que je fus capable d'accomplir tant que j'ai dirigé l'équipe du Pré St Gervais. Il y eut des années entières sans vacances, sans repos du corps, sans répit de l'esprit. Quand il me connut (4), j'avais la galerie. J'étais si lasse déjà quand j'en assumai la charge que je me croyais sincèrement vieille à force d'accablements, d'usure, d'infinie lassitude.

Comment expliquer cette sévérité, cette injustice tenace, qui survit, pour mon plus grand étonnement et, je dois l'avouer, pour ma peine ? Comment admettre qu'un homme qui me sait exempte de mensonge, efface jusqu'à la moindre trace de tout ce que je lui ai confié sur ma jeunesse faite de luttes de toutes sortes, de privations, de misère parfois atroce.

Comment admettre qu'indulgent à toutes les paresses féminines, à tous les caprices, lui si viril, si naturellement protecteur, il ait à mon égard cette dureté qui me creuse ? Sans doute, pour ne point tomber dans le genre mélo, je lui ai conté de ma vie les épisodes les plus gais, les plus pittoresques, mais j'ai quand même assez dit pour qu'il sache qu'à l'âge où d'autres commencent l'existence au milieu des privilèges, des facilités, j'avais usé la totalité de mes forces en travaillant.

Seulement, voilà. Au lieu de nourrir l'ambition de la belle situation, de la fortune, je ne poursuivis qu'un rêve : avoir le plus souvent possible du ciel sur la tête. Ce luxe-là, je me l'entendis reprocher par tous les gens riches que je connus. Tous. Sans exception. Il suffisait qu'une homme (une femme) fussent riches pour me dire « Vous avez de la chance, vous ! vous pouvez voyager », ou « Vous en avez de la chance d'être aussi souvent à la campagne ». Je me gardais de leur répondre que pour cette « chance » j'avais renoncé à mille choses auxquelles ils étaient rivés.

Robert, lui, n'avait jamais prononcé ces mots-là. Le rien d'amertume (qui marque tous les refoulements qui existent encore en lui) avec lequel il émit l'autre soir quelques pensées de sévère critique sur ma dure vie, qui lui apparaît, ma foi, comme une succession de fantaisies capricantes, m'a montré, rappelé, combien il est agressivement bourgeois (5), par cela même nécessairement fasciste (5) ? et, pour cela, obligatoirement prisonnier (5)? A jamais prisonnier d'un ordre social dans le sein duquel il deviendra un grand bourgeois, un grand patron ; un ordre social dans lequel il prendrait la place importante que son intelligence mérite et que sa situation saurait imposer, eh bien, en dépit de cette intelligence même, de sa culture, de ses dons, en dépit même de l'analyse, [trois phrases soigneusement cancellées] (je ferais mieux de rêver plutôt qu'écrire aussi stupidement une nuit où je suis si fatiguée par chaque ligne écrite). (6)

1. Je n'ai pas beaucoup d'informations sur les activités de Champigny dans la Résistance lotaine (où André Malraux fut actif à cette époque) et à Vichy. Elle dit avoir répandu au cours de l'été 1942 un tract (« Comment ils les tuent »). Le 16 mars 1943, après avoir brûlé à Mézels des papiers compromettants, elle passa en Correctionnelle à Gourdon.

2.

Le docteur René Laforgue [1894-1962]. Denoël lui a édité une demi-douzaine d'ouvrages psychanalytiques entre 1930 et 1937. Son influence, en tant qu'analyste, est confirmée par René Barjavel qui, en février 1936, écrit : « L'autre soir, chez Robert, j'ai fait la connaissance du Dr Laforgue. J'ai eu la surprise de voir Robert perdre devant lui toute son assurance, être devant lui en admiration comme un enfant, comme moi je le suis devant Robert. Et pourtant, Champi, Robert vaut mieux que lui. Il ne m'a pas emballé du tout, ce brave psychanalyste. Mais je pense que chacun de nous, Robert peut-être plus que quiconque, a besoin d'avoir quelqu'un à admirer.» Le problème est que cette lettre est justement adressée à Champigny, qui ne connaît pas ce psychanalyste, sinon qu'il est d'origine alsacienne, ce qui suppose, dit-elle, une « lourdeur typique ». Typique de quoi ? D'une lourdeur teutonne, qu'elle attribue aussi à Denoël qui, à ses yeux, est d'essence germanique. Les Liégeois sont plus nordiques que latins, c'est indéniable, mais faut-il en faire pour autant des collaborateurs de l'occupant allemand ? Champigny n'hésite pas : tous collabos.

3. Ajout marginal : « Naturellement il a bien ri en lisant tout ceci et fortement démenti ». Champigny permet donc à Denoël de lire ce journal très intime - mais c'est en vue d'une éventuelle publication.

4. Début décembre 1926.

5. A ces trois endroits figurent un point d'interrogation. Champigny a noté en marge : « Les 3 ? sont de Robert. Je les expliquai de voix». De même que Champigny s'interrogeait plus haut quant à l'influence du docteur Laforgue sur Denoël, on peut se demander quelle fut celle du peintre communiste Christian Caillard, avec qui elle vécut durant quatre ans.

6. Ajout marginal : « Cette page qui résume en les outrant, en les dépassant, des défauts de Robert, étale les miens, « car chacun tue ce qu'il aime » disait O. Wilde, et, quand je souffre à ce point, je détruis en moi. Cela dure l'espace d'une heure pour me faire voir ensuite des précisions, de remords, d'humilité [deux phrases cancellées]. Quelle idiote je suis. » Tout n'est pas déchiffrable.

29 rue Cler. Lundi 30 novembre 1942.

Prière pour « Elle »

Que Dieu te protège, Toi, ma compagne nue

Ame grise des brumes nordiques

Que Dieu te protège

Impeccable, soudaine, fulgurante !

A tout ce qui t'offense : dure.

Tendrement obéissante au seul caprice

Et à tout geste de ton Maître,

Mon esclave nue.

Obéissante !

Avec l'aide de Dieu : jusqu'à la mort.

Ô ma fidèle, mon unique compagne nue.

Surtout, que Dieu te préserve du regard des hommes.

Sois secrète.

Reste cachée, mais prête... à jaillir comme une lance,

A t'élancer, comme une arme.

Et que Dieu garde le Serviteur qui te révère.

Alors, ô ma compagne, nous ne ferons jamais,

Toi et moi,

Que ce que Dieu voudra.

A lui, mon voeu plaise.

Qu'il la facilite.

A toi, je voue ma foi.

A lui : ta nudité.

Le soir, Robert vint me rendre visite. Je le priai de lire la prière qui précède. Il trouva ce poème « allusif ». Il le dit en riant, ajouta que ce devait être parfait pour les initiés mais que pour les incroyants restés en-deçà des murs, l'hermétisme en était si absolu que Paul Eluard lui-même s'avouerait vaincu (1)

1. Note marginale : « En 1945 je puis noter qu' « Elle », c'était la lame de poignard de tout parachutiste. C'est donc la prière d'un homme pour et à son arme. » A qui Champigny destinait-elle ce « poème » guerrier un peu dérisoire ?

[Début décembre 1942]

Pascal (1) ? Je lui garde une amitié de bon aloi. Je ne désire plus jamais le voir. Nos rencontres déçoivent ; sa veulerie arrive à me dégoûter.

En somme, il n'y a que Robert pour lequel j'éprouve toujours toutes sortes d'attraits. Nos idées sont aussi loin qu'elles pensent l'être. Mais toujours il m'intéresse, toujours me captive, excite ma curiosité. Vrai, s'il y a un homme avec lequel je n'ai jamais connu une heure d'ennui, c'est Robert.

1. Pascal Copeau [1908-1982], membre éminent du Comité de Libération en 1945, et ami d'enfance de Jean Brunel.

20 H du 5/12/42. Cler. Paris. C'est bon d'avoir le coeur qui bat de joie, c'est bon de n'être plus seule à l'infini au cours des heures ; d'attendre, et de voir surgir des yeux qui plongent au fond des vôtres à sûres plongées. C'est comme d'avoir 15 ans, un frère, un ami, un amant. Je suis si joyeuse. J'ai envie de rire et de pleurer. Mais le dimanche à minuit, c'est de pleurer seulement. Déjeuner rue de Lille avec les Beker (1). Traversé les Tuileries. Vu les grands drapeaux allemands rouges et noirs rue de Rivoli. Passé toute la soirée avec le swing. Joué vingt fois « Lily Marlène », obsédante et douce rengaine à cafard.

1. Robert Beckers [1904-1979], l'ami liégeois de Robert Denoël, qui vivait alors avec l'actrice de cinéma Catherine Hessling.

Dimanche matin 10 H ½. 20 décembre 1942. Robert. Il vient à l'instant où j'étais inexprimablement à bout. Fièvre de douleur, fièvre de chagrin. Mais il me prend dans ses bras, m'embrasse, appuie ma tête folle contre sa solide épaule d'homme, et je passe en un instant (nuit à l'aube), du désespoir à la joie la plus intense. Être près de Robert, avec lui, intimement comme hier soir, il y a tant d'années que j'avais faim et soif de cela. Il croit ne me rien donner quand il m'a seul redonné le goût de vivre, ne fût-ce que le temps nécessaire pour qu'il sût cet inépuisable goût de lui.

De toutes mes heures, hier soir est le miracle dans la tendresse. Tendresse de lui à moi. Amour de moi à lui. L'étrangeté est bien là. Lui-même s'en étonne. Je crois qu'un certain amour malade appelle l'amour de l'autre. Je commence à le chercher, le souhaiter, le désirer. Que pourrais-je envier, grands dieux, quand j'éprouve cette perfection jamais connue, cet abandon, cette pluralité de désirs sans qu'un seul m'obsède ? Que pourrais-je envier lorsque ce soir, je suis avec lui, que je sais le goût de sa bouche, que j'embrasse ses mains et reste agenouillée contre lui ? Si, jeune, j'avais été sa maîtresse, nous aurions connu, souffert, l'inévitable satiété. Devenue indésirable pour lui, je suis à l'abri de son dégoût. L'absence de possession n'a pas empêché les orages. C'est qu'alors, il ne savait pas que je l'aimais. Combien je l'aime. Il est curieux qu'entre 1926 et... , nous n'ayons fait que passer par ces accès sentimentaux.

[22 décembre 1942] Je ne dis rien ; je n'explique rien. J'imagine qu'il croit en moi ; c'est tout ; je ne pense pas qu'il saisisse complètement l'ensemble de ma vie, de mes élans, de mes échecs, de leurs causes ; de mes passions, de leurs objets ; je ne saurais dire ce qu'il apprécie en moi ; mais je suis si sûre qu'il apprécie - peut-être que j'aie tellement vécu, expérimenté, senti, souffert ? C'est possible. Il me connut alors que je portais encore les traces de toutes les folies de la jeunesse. [...] Toutes les années écoulées depuis notre connaissance, je me suis efforcée de ne penser à Robert que chastement. Tout au début, donc lorsque j'étais encore jeune, il sollicitait moins mon désir que plus tard. Peut-être parce qu'il ne possédait pas alors cette assurance virile qu'il n'acquit que par la suite, peut-être parce que j'étais la proie de Joë (1) - mais surtout, je crois, parce que, ce que je désirais, c'était son amour, sa pensée, son secret.

1. Françis Jossinet dit Joë, qu'elle a épousé le 2 avril 1927, et dont elle s'est séparée peu après.

J'étais née pour être l'unique d'un seul. Pauvre départ - mauvais choix - combien je vous ai oubliés, amants ! Car pour retenir un coeur d'esclave, il faut posséder des probités de maître, et combien j'ai pu vous mépriser, mes pauvres, mes chers, mes tendres amants ! Que vous étiez peu de chose ! Combien vous pressentiez peu ce que c'est qu'être un homme - et votre « mesure » sentimentale, votre piètre capacité d'amour, votre absence de souffle dans la passion - même toi, Joë ! - Ah ! lors même que vous me prétendiez adorer, combien vous saviez peu aimer ! C'est votre pauvreté qui me contraignit à considérer comment aimaient les femmes (1). Nul ne comprit rien à ma vie, à mes renoncements ; pas même Robert. Pourtant j'eus devant lui des hontes qui eussent dû tout lui révéler. Il manquait d'expérience. Sa somme sentimentale était déposée sur un être, et j'étais alors si persuadée n'être à ses yeux (comme aux yeux des peintres) qu'une machine à travailler. Il supposait que je tenais à cette petite cour - joyeusement idiote - de la rue Ste Anne : n'ai-je rompu avec tout, avec tous, du jour au lendemain ?

1. Sans être exclusivement lesbienne, Champigny a vécu durant six ans avec la jeune Catherine Mengelle.

Je lui ai raconté comment j'en vins à dire un soir à Joë : « Et maintenant, si je disais oui ? » Je ne lui ai jamais dit, à mon retour du Maroc en juin 1928 l'accablement rageur, sévère, terrifiant, dans lequel me jetèrent les heures de notre revoir avenue La Bourdonnais. A tant d'années de recul, je pourrais réciter tous les détails, tous. C'est alors que je découvris ma solitude, celle que j'ai vécue longtemps, désespérée, atroce.

Catherine entra. Je posai sur sa jeunesse cette étonnante charge d'amour qui eût dû me faire éclater, marchant ainsi vers de nouvelles souffrances, car j'étais seulement un enfant, un être auquel la vie n'avait permis de vivre ni enfance, ni adolescence, ni prime jeunesse ; j'avais plus besoin d'être protégée que d'éduquer, de me choisir un maître qu'un enfant (1).

Je ne vois pas pourquoi les psychanalystes confinent leurs études sur les seuls cas de refoulements infantiles. Je suis bien certaine d'être arrivée sans refoulements jusqu'en 1927/28. Certaine aussi d'avoir sauté de maladie en maladie, glissé d'échecs en échecs, depuis cette date. J'ai cessé de croire en moi, en ma volonté, en des réussites possibles, à mesure que Robert se déprenait (2) de moi affectivement ; libre de me mettre à écrire alors que j'avais toujours aspiré à écrire, je devins incapable d'écrire parce que Robert « méprisait mon ignorance » (du moins il paraissait...) (3)

1. [Ajout marginal de 1945:] A part Gama, Robert est le seul homme qui m'ait traitée en femme, qui ait connu, compris, protégé mes faiblesses.

2. [Ajout marginal de 1945 :] A mesure que je croyais qu'il se déprenait.

3.

[Ajout marginal : ] Maintenant il entre, ouvre mes cahiers et dit : Chérie, ne brûlez rien, n'arrachez rien, promettez-le moi...

[23 décembre 1942] : Il est dans la vie, Robert. Présent, tenace, assuré, il marche d'un pas certain vers l'avenir qu'il désire, qu'il aura. Rester à Paris, c'est rester dans son ombre. C'est la chance de le voir. Est-ce vraiment sage ? Alors que j'ai si peu le droit, la possibilité de compter sur moi. Alors que je sais qu'au mieux des mieux, ma vie physique est si réduite que je ne puis envisager d'efforts vrais ; les moindres sont pour moi épuisants.

Peut-être en m'aidant actuellement, Robert croit-il à une amélioration progressive sur laquelle il n'y a guère à compter. Mon corps infirme ne redeviendra jamais normal... toujours les douleurs me terrasseront, c'est fatal ; toujours j'aurai, même dans la vie la plus modeste, la plus obscure, des besoins assez grands à cause de mon mal même. Si je retournais vivre à la campagne, j'aurais les mêmes besoins, moins de dépenses, nulles possibilités de gains. Mais je sais que la graphologie (1) ne fournira pas ce qui est nécessaire pour vivre. Cela il faut que Robert le sache. Il a encore des illusions sur la qualité de l'animal : homme. Or, il est bon, doux, merveilleux (oh.. si merveilleux) d'être en quelque sorte existante matériellement comme moralement, par Robert.

Mais, si j'ai bien compris Christian, il faut vivre par soi-même, même infirme, ou crever. C'est une théorie soutenable. C'est justement parce qu'il est si malaisé de vivre, que j'avais repensé à la campagne, guère facile elle non plus. Il faudra tout examiner en détail avec Robert, et s'il dit : campagne, eh bien... ce sera sans doute alors honnêtement agir, ne pas risquer d'être ici, charge supplémentaire pour lui.

Paris c'est la peur de la ville, des gens, de la lutte, de tout. Mais l'attente de lui compensant tout. La campagne c'est une autre lutte, dans le calme de l'esprit, avec du temps pour la lecture, mais sans lui. Si je tiens debout un peu moins douloureusement bientôt, il faudra décider ça sérieusement. De toute façon je me sens plus légère, depuis que je possède de quoi « tirer la révérence » sans bruit, sans vilain spectacle.

L'autre soir, j'étais si heureuse, si merveilleusement heureuse, comme à vingt ans quand je m'éveillais sur la plage et que le jour étalait ses promesses de joie, infinies, comme la mer, comme le ciel, j'étais si heureuse que j'ai repensé à cette nécessité de mourir en état d'allégresse. J'ai failli le lui dire. Il aurait répondu : « IDIOTE » en riant si gentiment. Oh, comme toute force est Dieu. Combien toute vie est Dieu. Il n'est une parcelle d'énergie sans laquelle je ne sente Dieu, et dans l'homme que j'aime, son sourire, mes larmes, Dieu. Robert, Robert, je ne sais rien d'autre qu'aimer, si ce n'est croire qui n'est que sentir.

1. Champigny a mené en amateur des travaux de graphologie durant vingt ans. Denoël par exemple, lui demandait régulièrement d'analyser l'écriture de ses auteurs, ou même de ses employés.

Noël 1942, 24/12, 7 heures du soir. Hier, Barjavel, avec lequel j'avais déjeuné, me conduisit voir « Les Visiteurs du soir » (1). Je n'ai pas épuisé le plaisir éprouvé. Je pense déjà à celui que j'aurai à revoir ces images. D'un bout à l'autre j'éprouvais - pour une fois, au spectacle - l'impression de la vie. Puisque tout le monde, au sujet de ce film, emploie le mot « fiction », il faut bien reconnaître une fois de plus que personne ne vit. J'entends par là que les hommes sont guidés par des instincts, des besoins, mais ils ne répondent à nul appel dans le sensible. Ils ne perçoivent sans doute même pas les sollicitations. Si j'avais à raconter le film ? je dirais : c'est comme dans la vie.

1. Le film de Marcel Carné est sorti sur les écrans parisiens le 5 décembre 1942. René Barjavel, qui devait à Champigny son engagement rue Amélie, ne lui fut guère reconnaissant par la suite.

Interrompue par la visite de Caillard. Nous ne reparlons pas de ce que fut l'entretien de la semaine dernière. Ai-je encore de l'amertume ? Je n'en éprouve rien sur l'instant - mais n'ai plus confiance, ni liberté d'expression - il me heurte toujours. Sans doute est-ce malgré lui et on le surprendrait beaucoup en le lui disant. Il est si certain d'être parfait et parfait envers moi. Il faudra absolument que je parle à Robert de cette fameuse conversation de l'autre fois. Ça ira mieux après.

Hier soir, Robert me parle « Europe et politique ». Il m'apprend des quantités de choses. Aujourd'hui nous déjeunons ensemble. Avant le repas, je le prie de lire les pages qui précèdent. Je les laisserai puisqu'il a dit : « Il ne faut pas détruire ce cahier » qui, en fait, lui appartient.

Au cours du déjeuner il m'a soudain donné envie de connaître Céline. Le Céline de 1932, qui m'avait bouleversée en jetant le grand brame de son époque, ce qui me parut alors le cri, le signe, d'une civilisation blessée à mort. Robert est tellement entouré ; d'individus, de pensées, de sentiments ; j'admire que ce destin comblé lui laisse encore faire cas de moi. J'aime donner. C'est si bon, si exaltant, cela fait chaud, bon, gai, de donner.

Je n'ai rien à donner à Robert. Pourtant... Je l'aime comme tous les arbres contre lesquels je me suis appuyée. C'est vrai cela, comme un arbre ; c'est solide, grand, silencieux. Dans tous les pays je connais des arbres, dans tous les paysages où j'ai vécu, un arbre m'est, plus qu'un autre, familier. Dans Paris, c'est Robert, l'arbre (1).

1. [Ajout marginal :] Et ce passage explique tout. Dès le printemps 1927, lors de mes tragédies avec Joë, Robert fut l'arbre.

Pour Robert « visiteur du soir ».

Secret de la 23ème heure - Noël 1942.

Un être passe.

Il veut se décharger du fardeau et en secret.

L'homme ou l'arbre ? Auquel le donner ?

Les mots s'enfoncent dans la chair,

Ainsi fait la pluie sur la terre.

Nulle main ne peut l'en retirer.

Où s'en va l'eau ? Où, le secret ?

Mais s'il faut l'eau, pour que renaisse, dans la terre, le germe enterré,

Que faut-il, pour que disparaisse du cerveau tourmenté, le secret,

Pour que le mal soit conjuré ?

Son temps, la graine, en terre, attend.

Germe, paraît, grandit, fleurit, porte, en sa vraie saison, son fruit.

L'homme qui sait à qui bien donner

Son secret, voit parfois reverdir

Parmi les désespérances enfouies

Le tendre blé des moissons à venir.

Les mots, au travers des branchages,

Passent, passent, comme le vent...

Les mots qu'entend un homme sage...

« Autant en emporte le vent »,

Ce vent maudit qui tout emporte.

Au coeur de l'homme,

Au pied de l'arbre,

Celui qui passe (et ne fait que passer)

A déposé amour en blé.

Son temps, l'amour en l'homme, attend.

Oh ! splendeur des étés ! Vous tous qui récoltez,

Songez au semeur de secrets,

Il vient.

Il passe.

63 rue de Grenelle (1). Nuit du 9 au 10 janvier 1943. Toute une semaine pourrie par les histoires cadurciennes (la police, le procès, la correctionnelle...) Quelle faiblesse, la mienne. C'est seulement hier soir, vendredi, que soudain je me sentis étrangère à toute cette stupide aventure. Oui, soudain, je fus allégée, gaie, libérée. Ça m'est venu par sagesse ou réflexion. Comme ça ! Pouf ! d'un coup. Sans doute mon « ciel » changeait. Sans doute j'entrais dans une « maison » favorable. C'est en tout cas réconfortant d'y penser. Quelques visites. Toujours les mêmes. Mais je vois de moins en moins le seul qui m'intéresse. Je m'habituais trop, rue Cler, à le voir presque quotidiennement. Pour comble et désagrément, l'absence de téléphone amène les visiteurs chez moi au gré de leur caprice, en sorte que je ne suis même pas seule avec Robert.

1. Champigny a quitté le grand hôtel Leveque, rue Cler, pour un appartement de la rue de Grenelle, où elle séjournera jusqu'au 5 février 1943.

[15 janvier 1943] Une vie telle que la mienne ne peut se défendre à Paris. Ma grande, ma si profonde, ma tant réelle solitude, à la campagne est parfois âpre, mais jamais maudite. Là-bas, face à la rivière (dont je sens en moi la voix, ce matin), la solitude était source de paix, de sérénité. Dans la ville je sens le poids de toutes les faillites de ma vie jusqu'à y succomber. Tristes soirs que cette fin d'année 42. Triste début d'une [année] rue de Grenelle, en proie aux soucis les plus avilissants.

Et, lors même qu'ils n'existeraient, il faut me voir telle que je suis. Si les idées se vendaient, peut-être pourrais-je encore gagner de quoi nourrir le chien chéri ? A part cela, qui suis-je ? Que puis-je ? Rien. Réaccrochée un instant au vouloir de vivre, à travers Robert, j'ai fait toute une gymnastique psychique - un véritable entraînement à vouloir - vouloir. J'ai réenvisagé les possibilités parisiennes et la graphologie - folie - il faut un cadre - une installation - le téléphone - une clientèle - être vêtue au moins décemment afin que les clients n'aient pas envie de vous offrir quatre sous de fruits. Il faut aussi, pour inspecter l'esprit des autres, trancher, conseiller, consoler, orienter [...]

Le désir m'était venu de revoir les quelques dossiers non détruits. Depuis que nous avons fait accord, Robert et moi, qu'il accepte (avec émotion, je crois) ce legs d'amitié, j'ai beaucoup repensé à ces papiers. J'aurais aimé en détruire encore quelques uns (qui me sont miens), inscrire des notes, des indications sur d'autres - oui, vrai, cela eût été bon, quelques mois devant soi sans aucun projet d'avenir. Simplement être à la campagne, annoter des papiers dans le silence exquis des nuits fraîches, près du poële à bonne odeur de tan ; savoir qu'au dernier dossier, l'on refermera sa vie comme le papillon borde ses ailes, puis s'enfoncer dans la plus extraordinaire des découvertes.

Mais voilà, c'était peut-être veulerie, lâcheté, instinct stupide de conservation qu'éprouver ces besoins, ces désirs. En tout cas, ils ne sont pas réalisables. Ces misérables m'ont pris ma paix (1). Je ne reconnais plus mon paisible coeur sans haine de jadis. Je ne hais pas. Je ne sais pas, ou je n'ai pas assez de forces, mais c'est déjà assez de constater que je comprends la haine ; nuit après nuit, des meilleures aux pires pensées, j'ai continué à trébucher seule. Mon visage harassé n'a plus d'âge - mon regard plus de lumière - ma bouche est sans sourire - et ma voix m'étonne, qui se casse sur des inflexions étrangères.

1. Champigny a été convoquée au tribunal de Gourdon le 16 mars 1943. Elle ne s'en explique pas dans son journal, écrivant simplement qu'on lui demande des comptes « pour les imbécillités de Vichy ». Une note du même jour : « Depuis trois semaines j'ai vieilli de cent ans. Je m'avoue vaincue - démesurément usée. Je n'en puis plus. Nul ne semble se douter en regardant mon visage ravagé de cette destruction qui s'accomplit en moi. J'ai lutté, cherché, pesé, seule, seule, seule, et impuissante. Nul ne comprend que condamnée par Vichy serait intolérable en mon état maladif ; nul ne comprend ni ne soupçonne que, même acquittée, je suis maintenant sans recours. [...] Avec ce scandale, Mézels ne me paraît plus possible. Je n'ai donc plus rien. Malgré la sottise, la méchanceté qui trop souvent m'y éprouvèrent, les dernières années, la population apprivoisée à l'étrangeté de mes habitudes, m'appréciait, me rendait même assez heureuse. Maintenant, en admettant que le Tribunal se dispense de me tyranniser, je trouverais là-bas, si j'y retournais vivre, une atmosphère de suspicion. Les gens que j'estimais, sans doute me fuiraient lâchement, les pauvres, par souci de leur tranquillité. Quant à moi, comment trouver sur ma route ces monstres de bêtise, de laideur, qui ont bavé sur ma vie dont ils ne connaissaient rien, oui, comment voir ces hommes sans leur dire mon dégoût. »

16/1/43, le matin. Hier soir, j'ai écrit à l'avocat pour lui fournir encore quelques précisions, comme si cela importait, comme si cela pouvait changer quoi que ce soit. Ensuite j'écrivis à Robert. Je voulais lui faire part d'une idée : un ouvrage qui reste à faire sur le prince de Talleyrand. Soudain, je venais de cacheter la lettre, je me demandais attentivement si je la posterais ou si j'attendrais de la remettre à Robert à sa prochaine visite. A cet instant précis j'ai enduré de la tête aux pieds une certitude telle qu'elle était en somme aussi physique qu'un frisson. Je sentis que je devais nous tuer, Doudou et moi, que je n'avais ni travail, ni argent, ni santé, ni espoir d'avoir santé, travail, argent, que tout était sans issues. Vains mes courages passés. Fous les courages que je pourrais encore faire semblant d'avoir. J'ai regardé les tout petits, les minuscules projets nécessaires des dernières semaines, ces actes que je remettais au lendemain : acheter des lunettes pour lire sans pleurer - me faire un peu soigner les dents - rêver d'acheter un stylo qui écrive... alors enfin j'ai souri. Car de tous les actes à accomplir, il n'y en a qu'un d'urgent, c'est de convoquer Jean Brunel pour prendre avec lui des décisions que je ne saurai jamais écrire seule. (1)

1. [Ajout marginal : ] Je me souviens que Robert vint et dit : « Vous achèterez deux paires de lunettes et je vous offre le stylo ».

Vendredi 29 janvier 1943, 15 heures. Robert chéri, le ciel est gris, la maison noire. Ma pensée plane parmi des paysages de clarté. Je revois ceux de la première enfance, les bords de la Vienne à Chinon et le beau parc de Richelieu. Depuis ce dernier novembre, j'ai si souvent désiré être avec vous quelques heures parmi les arbres. Je n'ai plus guère la possibilité d'espérer que de tels désirs puissent un jour être satisfaits. Tantôt, ils se font si aigus que je ne résiste plus à vous en parler.

Lorsque les « temps difficiles » seront franchis, qu'un peu d'harmonie sera rétablie sur le monde ; quand vous disposerez à nouveau d'une voiture, allez un jour en souvenir de moi à Richelieu. Vous m'y rencontrerez (1). Au bruissement soyeux si particulier des bambous, vous réentendrez les tendres choses dites, et même celles qui ne furent jamais proférées. Chaque fois que je vous vois, j'éprouve un apaisement qui m'emplit de gratitude. Je crois que j'ai dans votre pensée une place à jamais stable (2). Je ne tiens plus beaucoup ni solidement à la vie, je ressemble à ces plantes trop bousculées dont on voit les racines hors de terre. Que la terre se dessèche encore un peu autour, c'en sera fait d'elles.

Mais quand vous entrez, que vous êtes près de moi, je me sens alors encore vivante. Ce sentiment fervent, que vous savez, est peut-être la dernière fibre de mes racines. C'est par vous que j'adhère encore un peu à la vie. Dans quelques jours, lorsque je partirai pour Mézels, je ne vous quitterai pas : je m'arracherai de vous. Je tâcherai de vous cacher le chagrin inévitable. Car, à moins que vous ne puissiez venir au cours de ce printemps terrible m'embrasser à Mézels, ce sera d'adieu que je vous étreindrai au départ.

Là-bas, j'espère faire mettre en ordre les rares dossiers non détruits. Sans doute il coulera des années avant que nous ne lisiez ces pages que je ne veux laisser qu'à vous. Il est indispensable que je vous en éclaire la lecture par des notations précises. Je serai avec vous bien après la mort corporelle. Vous m'appellerez quand il vous plaira. Toujours vous vérifierez la permanence de ma présence, l'impérissable durée d'une tendresse qui pour vous deviendra alors lumière et paix.

1. [Ajout marginal : ] Mais depuis... la guerre, la mort est passée par-là. Alors...

2. [Second ajout marginal : ] « 1944. A partir de juin m'enlevèrent cette réconfortante certitude. Puis il y eut « Province » abandonné par Robert parce que : de moi... » Le manuscrit de « Province » lui fut restitué après la mort de l'éditeur par René Barjavel. Il s'agissait de souvenirs d'enfance dans l'Indre.

Presque à l'aube du 2 février 1943, c'est-à-dire quelques heures plus tard. Besoin de fumer qui me creuse autant que la faim. [...] Si seulement j'avais des cigarettes. Si je pouvais m'asseoir par terre, contre Robert ; lui parler. Je crois que mon état me permettrait de lui dire très clairement tout ce que je désire qu'il sache et que précisément je ne parviens jamais à lui dire, ligotée que je suis devant lui par une insurmontable timidité. Par exemple : comment je pense que je pourrais vivre si un seul esprit au monde, oui, un seul, m'accordait la confiance, la compréhension absolue que je prétends mériter, et qu'un autre être, humble, simple, affectif, m'assistât dans l'énorme entreprise matérielle d'exister.

2/2/43. La nuit, l'aube. J'ai passé ma vie à me créer de faux devoirs, à m'en rendre esclave. J'avais, qui sait pourquoi, cette année-là, résolu de m'acquitter d'imaginaires devoirs filiaux. Je trouvai donc l'homme. Dimanche. Printemps. 11 H du matin. J'étais plutôt jolie cette année-là, simple, mais élégante. Je travaillais à la « Délégation roumaine à la Conférence de la Paix » (1). Je gagnais ce que Gama appelait « la solde d'un capitaine ». J'étais plus libre qu'aucun individu de ma connaissance le fut jamais. [...] J'ai beaucoup à te dire. Accorde-moi une promenade et, avant ce soir, tu connaîtras un homme jusqu'au tréfond de ses secrets.»

Un peu anxieuse, très émue d'une si franche confiance, j'acquiesçai aussitôt. Un taxi nous conduisit au bois de Vincennes où, d'allées en allées, pendant des heures nous parcourûmes, je crois, des kilomètres. Mon père avait des années de solitude, de repliement, de silence. Il n'en pouvait plus. Il parla donc. Il me fit le récit de sa vie. Récit assez banal et succinct de l'enfance à la puberté, car il lui tardait d'entrer dans le vif du sujet : ses amours, « son cas ». J'avais, ainsi que l'on dit, « vécu ». Je croyais savoir sur les hommes et la vie bien plus qu'il n'est d'usage à pareil âge. Je me croyais si éclairée ! si savante ! si « affranchie » ! [...] Quand vint le soir de cet interminable jour, je n'avais plus d'âge. Car l'histoire de mon père était celle du masochiste absolu et j'avais dû entendre le récit de ses passions, de ses aventures, de ses amours, de ses crises, depuis le roman avec la grande courtisane tourangelle, jusqu'aux années avec Mimi, en passant par la lamentable expérience conjugale. [...]

En sorte que rien ne me préparait à cette avalanche de révélations. Nous avancions dans les allées ; je n'osais plus le regarder. J'éprouvais pour lui une pitié infinie ; je ressentais un mal panique atroce. Il ne fit pas grâce d'un seul détail. Les femmes spécialisées... les établissements organisés pour ces spécialisations. Le masochisme cérébral, le masochisme physique ; le goût de la torture qui fait chérir celle qui vous bafoue, qui fait fuir la compagne parfaite... Le goût ignoble des pratiques où la bête se vautre pour chercher le spasme au travers des ignominies corporelles.

Ma jeunesse en fut comme fauchée dans sa fleur. Je me contraignis à devenir provisoirement une garce. Car une seule chose comptait : échapper à la menace de cette hérédité, ne pas ressembler à « cela ». Ma mère fit dévier l'ossature de mon squelette. A mon père, je dois la courbe déséquilibrante, la course folle, le gaspillage du meilleur de mes forces et de mes dons à seule fin de ne pas lui ressembler. Sans ce détail, personne, pas même l'ami auquel je destine les rares cahiers non détruits, ne saurait comprendre à fond la mouvance sentimentale d'un coeur fait, je l'ai déjà dit, pour équilibrer toute sa somme individuelle dans un sentiment stable. Je ne suppose pas qu'il y aurait intérêt à m'imposer d'écrire tout ce que j'entendis ce fameux dimanche à Vincennes.

Il fallait seulement signaler pourquoi mon intelligence sut si mal freiner mes impétuosités effarantes. Dire comment naquit, se développa une agressivité qui devint par la suite comme une seconde nature, après avoir été pure défense, inévitable réaction. C'est ainsi que je me suis créé mille tourments, en proie à l'idée fixe d'échapper à une catégorie de souffrances qui me semblaient s'apparenter dangereusement au « cas » paternel.

1. La Conférence de la Paix se déroula à Paris entre janvier 1919 et août 1920. Cette conférence internationale organisée par les vainqueurs de la Grande Guerre avait pour objet de négocier les traités de paix entre les alliés et l'Allemagne vaincue.

Dimanche soir, 7 février 1943, 23 H 30. J'ai toujours l'air si gentille, si reconnaissante que l'on vienne me voir. Je suis toujours si contente de me retrouver seule. Je n'éprouve pas, avec les animaux, ce genre d'ennui qui me saisit soudain tout à trac à côté des gens. Robert c'est autre chose. Je ne le vois jamais à ma suffisance. Du temps où nous étions de longues heures ensemble, rue Ste Anne, j'éprouvais plutôt le besoin d'être davantage avec lui ; j'aurais goûté qu'il me consacrât des heures, le soir, ce qui arriva rarement. Avec Catherine je ne m'ennuyais pas. Je veux dire par-là que dans les périodes sans scènes, elle ne me gênait pas pour exister ; je ne me forçais pas à être continuellement en attitudes pour elle. Un homme auprès duquel il était si facile d'être naturelle, c'était Adam. Peut-être n'ai-je jamais parlé de lui à Robert et il ne reste pas trace d'un seul cahier, d'une seule lettre se rattachant à l'histoire d'Adam.

Samedi 14/2/43, la nuit, 2 heures. Par quelle aberration héroï-comique me suis-je encore une fois imposé une désintoxication ? Comme si j'ignorais, dès le départ, l'inutilité des troubles et réelles souffrances ainsi surajoutés au faix quotidien. Je l'ai fait. J'ai tenu bon. J'ai eu mille fois plus de troubles que je ne pouvais en attendre. J'ai fait tous les traitements dont on attendait un mieux, qui n'est pas venu.

Et hier, à bout de douleurs dorsales et iliaques, ne pouvant plus bouger, j'ai prévenu le docteur que je préférais être intoxiquée et calme, plutôt que désintoxiquée et enragée de souffrance. J'ai pu bouger sans hurler. J'ai pu avoir l'énergie (car c'en est une, maintenant) de coudre dans mon lit. J'ai été gaie bien qu'un peu nerveuse. J'ai raccommodé ma vieille houppelande grise. Celle qui a fait le voyage avec moi. C'est comique de penser que j'emportais sous les tropiques un peignoir en tissu des Pyrénées au lieu d'une douillette de soie ou d'un élégant déshabillé.

J'en avais fait l'achat avec Cécile (1). Cette occupation paisible (de refuser tant bien que mal un vêtement si calqué sur moi, qu'à mon image il craque de toutes parts) me faisait revivre le souvenir de Cécile. Il faut bien que je l'aie aimée infiniment, plus qu'elle m'aimait, si elle m'aima jamais ; car elle m'a toujours manqué au cours de ces dernières années ; je ne me suis jamais accoutumée à ce qu'elle se soit ainsi absentée volontairement de ma vie.

Elle avait certes des amies plus agréables ; en avait-elle beaucoup, qui l'aimassent autant que moi ? J'en doute. Fidèle à mes sentiments comme un vieux chat à sa demeure, ce vide des êtres me désempare après des années autant qu'au premier jour. J'ai prêté à Cécile les pires combinaisons machiavéliques, c'est-à-dire qu'avec ma sottise coutumière en matière sentimentale, je me laissai influencer par les Caillard, quand il leur plut de nous distancer, Cécile et moi, pour des buts et motifs d'eux seuls connus, que je crus deviner mais trop tard pour les déjouer.

D'où, de qui, vinrent les manoeuvres ? Je partis. Finet (2) et sa mère, à quai, eurent mes dernières larmes, mes derniers regards, mes derniers mots. Ils étaient la dernière image que j'emportais de France. Je devais souvent par la suite me remémorer leurs deux silhouettes, sans pressentir que ni au retour, ni plus tard, je ne retrouverais leurs bons yeux, leurs larmes, leurs gestes, leur rire, leur coeur. A Nice, j'avais aussi pris congé de ceux de la rue Cronstadt avec émotion. Ces amis, au cours de mon voyage, s'abstinrent de m'écrire. J'en souffris comme d'un deuil, plus d'une fois amèrement noté. Mais quelle put être au retour ma stupéfaction ! Je leur revenais, affamée de tendresse, lourde, bouclée à éclater de richesses diverses à partager avec eux. Je ne les retrouvai pas. La veille de mon arrivée, Cécile s'était précipitamment enfuie pour ne point me rencontrer, me précisa-t-on.

Chez les Caillard, je sentais une gêne terrible. En moins de 8 jours, sous le plus futile prétexte, éclata une discussion entre Adrien et moi (à propos de Doudou, je crois). Je leur dis combien je sentais que nous étions devenus étrangers ; sans doute l'éloignement m'avait trop transformée... (Mais eux !...) Je partis. Je leur écrivis. Ils ne répondirent jamais. Manon et Claude ne répondirent non plus cette année lorsque j'écrivis après la mort d'Adrien (3). Que s'est-il passé avec Cécile ?

Eh bien voilà. En toute âme et conscience, je l'ignore. J'ai fait mille suppositions. Je crois même avoir interrogé Cécile par lettre, avoir sollicité une franche, une intime explication en dehors de Robert afin de ne blesser nul orgueil. Cécile se mura dans l'indifférence (4). Sans doute parce que l'indifférence préexistait. Du moins je suis tentée de le croire. Par nature, par enracinement de la volonté, par goût, par raisonnement, j'ai toujours tout et rapidement pardonné, quoi que l'on m'eût fait. A plus forte raison ai-je rapidement pardonné les fautes de ceux que j'aimais. Eclater de colère, bondir de rage, ça oui ! Mais user de la rancoeur, jamais.

L'idée que l'on puisse renoncer à quelqu'un que l'on affectionne, me dépasse. Ou l'on s'est trompé, il n'y avait que du charme ; finie la séduction, tout est fini. Ou l'on tient réellement, par cent liens affectifs, moraux, par des habitudes, des souvenirs, à un compagnon, à une amie ; dans ce cas, nulle nature humaine n'étant parfaite, les individus les plus liés pensent soudain se trouver divisés, un jour, des années, mais comment croire que les sentiments, d'amour ou d'amitié étaient mutuels, si l'un seul des deux souffre de la disparition de l'autre ? Orgueil ? Amour propre ?

Bah ! dans l'extrême jeunesse, peut-être. Mais, dès les abords de la trentaine, qui ne sait que les relations sont constamment renouvelables, tandis que les amitiés sont rares, clairsemées, difficiles à nouer, capricieuses à entretenir, réconfortantes à posséder et plus exigeantes à soigner que plantes de serre si l'on ne veut les voir périr de froid, d'étouffement, d'inanition. Oui, dès 30 ans, l'on sait le précieux de l'amitié, la rareté des êtres valables et, quand on renonce à l'un d'eux, c'est que les motifs sont fort graves ou que le sentiment n'existait pas.

Je me flatte d'avoir si bien sincèrement aimé Cécile, telle qu'elle était, avec tous ses défauts ; je garde souvenir d'avoir infiniment profité de ses qualités ; il se trouve que les qualités de Cécile comblaient très particulièrement les côtés les plus droits, les plus simples, les plus réels de ma nature ; je me flatte de n'avoir pas varié d'un pouce dans mon comportement affectif. J'ai eu à cause d'elle, par elle, directement ou indirectement, qu'elle soit ou non coupable de l'avoir ou non voulu, j'ai eu infiniment de peine. J'ai eu contre elle de trop naturels réflexes de colère, de rage - de méchanceté, jamais.

Puisqu'aussi bien j'ai passé des heures hier après-midi en tête à tête avec les souvenirs d'elle, je me plais à consigner ces pensées, dont elle saura plus tard qu'à part rapetasser la vieille houppelande grise, je rédigeais dans le même temps mon testament. Alors, on lui aura remis le souvenir que je lui destine. Alors il sera bon que la seule voix qualifiée pour lui transmettre mon adieu lui assure aussi combien en moi-même j'étais en paix avec elle (5).

1. Première mention de Cécile Denoël dans le journal. Les deux femmes s'étaient rencontrées dès 1927. Cécile avait rompu avec Champigny en 1936 mais pas forcément pour les raisons invoquées ici. La famille Caillard, il est vrai, fut mise en cause.

2. Petit nom familier du fils de Robert Denoël, né en 1933. En wallon liégeois, « finet » signifie : petit garçon mince.

3. Adrien Caillard [1872-1941], acteur puis metteur en scène de théâtre et de cinéma, habitait Nice depuis 1930.

4. Il semble que Champigny n'ait rien su de la liaison amoureuse nouée par Cécile avec Claude Caillard dès 1934. Dans une lettre de 1945 à sa femme, Robert Denoël écrit : « C’est en tout cas, bien avant la guerre que votre liaison a commencé. Elle s’est déroulée sous les yeux du vieux et de la vieille Caillard ».

5. On ne sait si elle pense à Robert Denoël, à qui elle destine ces pages, ou à Jean Brunel, son exécuteur testamentaire.

En paix avec les multiples images d'une Cécile toujours différente - Cécile quand j'arrive du Maroc en 1928 - elle a encore un fort accent belge - elle a un manteau impossible - elle est belle, gaie, éclatante de vie. Cécile, rue du Moulin Vert . Déjà tendue ; si amoureuse, si ardente (1) ; toujours en retard, toujours attendue à l'heure du déjeuner dans l'autre souk de La Bourdonnais (2) ; elle descendait de son taxi avec la majesté d'une actrice désireuse d'en imposer à vingt mille badauds d'un coup - notre petit monde suppléait à l'absence du grand public, je dirai mieux, y remédiait par la qualité de notre admiration.

Le soir, elle faisait des prodiges de magie culinaire. Sans argent, sans gaz, je lui ai vu réussir des repas pantagruéliques. Quittant un instant le rôle de l'impératrice, elle nous éberluait de sa science, de son génie organisateur. Cécile possède au plus haut chef les qualités féminines essentielles pour assurer le bonheur de ceux qui l'entourent. Les déchirures dans ce bonheur, les ruptures d'harmonie, ne venaient d'aucun défaut déparant les dites qualités. Seuls, les troubles profonds qui agitaient sa personnalité en étaient cause.

Cécile débordait de vie à exprimer, de sentiments, et étouffait littéralement d'ambition. Le théâtre seul eût pu combler ce tempérament. Faute d'avoir été dirigée, la force torrentielle de cette âme naïve, fraîche, téméraire, se dispersait, se heurtait, ricochait, disparaissait, comme le Rhône, pour resurgir aussi dangereuse.

J'avais tout compris dès le début - les lucides, les voyants, les clairvoyants, sont odieux. Tous m'inventent ! Nous parlons dans le désert. L'on nous hait pour nos enseignements, nos avertissements. Plus tard, on oublie que tant de sagesse émanait de nous ! A l'époque à laquelle je fais allusion ici, j'avais sur mes amis l'avance de quelques années d'âge. Des amis si surchargés d'expériences qu'entre mon savoir et leur ignorance de l'humain, il y avait des abîmes. Je comprenais si bien ce qui paraissait être « les défauts de Cécile ». Alors que leur ensemble était un état. Mais ses qualités. Ah, ses qualités...

Quand, loin de France je parlais d'elle, que je voulais la faire connaître, comprendre, aimer, je ne dressais pas une description compliquée. Je la campais saine, fraîche, attirante, sentant bon. Je vantais sa propreté raffinée, son allégresse corporelle, le goût insolent que chaque mouvement de son corps affirmait pour la vie, pour l'amour ; j'imitais ses intonations, j'expliquais son rire, le vif de ses regards.

Puis j'en venais à ce qui la caractérise si vivement. Cécile aborde avec des naufragés sur une île déserte. Il n'y a comme ressources que des robinsonnades : la caisse, le canot, des bouts de planches, quelques loques. Mais vous dites à Cécile : « Je t'aime ». Elle rit. Elle n'a plus mal à la tête. La vie est belle. Vous lui parlez tendrement. Elle rit encore et se met à l'ouvrage, à l'oeuvre, à son chef d'oeuvre.

L'heure d'après, il n'y a plus de naufragés. Il y a une illusion de pays. Il y a la certitude d'un foyer. L'on se meut sur sable et roche comme sur carrelages et tapis. Elle a créé une maison. De chacun de ses gestes est sortie une réalisation parfaite. Il y a une maison, je vous assure - des meubles... on les sent, on les devine, on les toucherait - qu'elle les nomme et vous en sentirez la matière ; tout est en place. Canot, caisses, hardes !

Que lui importe les matériaux s'il plaît à son génie féminin, à sa jouissance affective d'agir ? Hardes, caisses et canot lui sont assez pour inventer un confort et, tandis que vous y rêvez, dans l'étonnement, elle a déjà monopolisé les ressources du lieu ; écoutez bien son rire... dans un instant elle vous servira un festin ; il sera opulent car l'usage du généreux lui est aussi habituel que le rire ; il sera varié car elle a de l'originalité, du goût, il sera bon car elle y aura mis tout son coeur, comme s'il s'agissait à chaque menu d'une opération tendant au sauvetage de plusieurs vies et, de surcroît, elle aura pour vous plaire pris encore le temps de s'embellir, d'orner le lieu ; la fleur aux cheveux, le rire du triomphe aux lèvres.

Le regard cueillant, joyeux, l'approbation qui lui est justement due et naturellement nécessaire, elle posera devant les élus les mets préparés avec le geste de l'officiant reposant le ciboire sur l'autel, car elle a reçu une mission, elle a été investie d'un rôle : transmettre, enseigner, parmi toutes les barbares ignorantes de sa génération, le merveilleux secret féminin du bien-vivre ; elle sait qu'elle accomplit au mieux sa tâche ; aussi, tout être sain, normal, tout individu sachant et aimant vivre, subit instantanément l'irrésistible aimantation que Cécile provoque.