Arthur Petronio

Ami de jeunesse de Robert Denoël, sur lequel il eut une influence brève mais déterminante. Sa biographie reste à écrire : j'ai résumé ici tout ce que j'ai trouvé à propos de ce poète, peintre et musicien fantasque, né à Davos Platz (Suisse) le 12 avril 1897, fils naturel de Leopoldo Fregoli [1867-1936], l’artiste de music-hall italien.

Après une formation de musicien classique, élève d’Eugène Ysaïe, il fait partie, en 1910, de l’orchestre du Théâtre Royal de Liège. En 1914 il quitte la Belgique et se réfugie aux Pays-Bas.

Dès 1915, il réalise des poésies phonétiques et jette les fondements de la « verbophonie », méthode de déclamation qui laisse les bruits ambiants se mélanger aux syllabes et aux consonnes.

En 1917 il fonde à Amsterdam le Groupe Universaliste, la Revue du Feu, et multiplie les conférences dans les cercles universitaires, « d’esprit nouveau révolutionnaire », jusqu'à ce qu'un ordre d'expulsion lui soit signifié, en 1920.

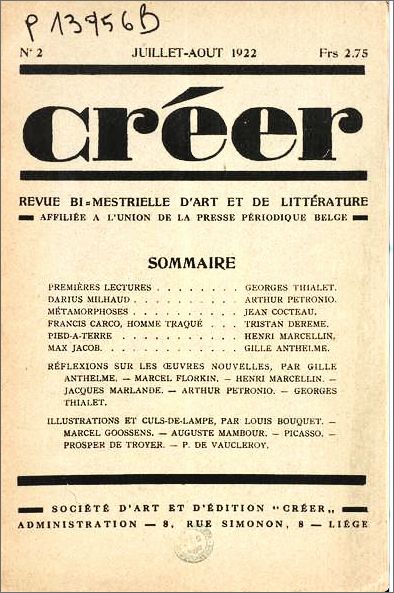

Il s'installe alors à Liège, où il fonde les revues littéraires Le Libre Essor, puis Créer en 1922, à laquelle participe Denoël. Collabore à plusieurs revues belges, dont Le Disque vert, Ça ira, Sélection, Anthologie, etc.

Il s'établit en 1924 à Reims, où il fonde l’Institut de musique, et où il habite jusqu’à 1939. Après la guerre, il se fixe aux Taillades, dans le Vaucluse, où il meurt le 19 avril 1983.

Le texte qui suit est tiré d'un manuscrit de souvenirs, resté inédit, dont le titre était « Réalités à distance », un « amas de plus de 500 feuilles manuscrites dont un chapitre est consacré à la revue Créér et à Robert Denoël », m'écrivait-il, le 20 mai 1976, avant de m'en donner copie. Mes commentaires se trouvent à la suite.

*

C’était un caractère vif et emporté, à l’ironie mordante, soit par vocation ou par amusement. Turbulent et expansif, coléreux et cordial, toujours en gésine de vastes projets, adorant le langage cru au service de la vérité (ce qui le rapprochait de Céline, pour lequel il eut le coup de foudre en lisant le manuscrit de Voyage au bout de la nuit). Mais il avait un profond mépris pour les flagorneurs, les opportunistes, les médisants, les lâches. Il avait un fond de bonté cachée sous son rire sardonique. Il se méfiait de l'intelligence toute fardée de savoir, et n'aimait pas beaucoup Jean Cocteau dont la versatilité intellectuelle avait le don de l'agacer.

Parmi les écrivains contemporains il tenait en haute estime : Bernanos, Giraudoux, Franz Hellens, Cendrars, Larbaud, Montherlant, Drieu la Rochelle, et, parmi les poètes : Max Jacob, Léon-Paul Fargue, Pierre-Jean Jouve, Paul Valéry, Tristan Tzara et Joseph Delteil, qu'il classait parmi ses poète favoris.

Denoël avait un sang riche et était d'une nature furieusement indépendante. Il avait un don exceptionnel d'intuition et de ces à-coups de décision foudroyants qui nous surprenaient après des moments d'hésitation, lors de nos réunions de comité de rédaction de Créer, où, parfois, ses brusques reparties jetaient dans le désarroi nos conversations les plus soutenues.

La rédaction de Créer était quelque peu disparate. J’en menais le jeu en tant qu'animateur, mais très souvent contesté par le groupe Poulet, Goossens et Anthelme, trop férus et obsédés par le sigle N.R.F. et l'état d'esprit qu'il représentait, mais accepté et épaulé par Denoël, Graindorge et Mambour, qui étaient futuristisans [sic] et d'Esprit Nouveau. Quant à moi, d'extrême avant-garde comme l'était alors l’ami Georges Linze avec son Groupe d'Art moderne, peu appréciés par notre groupe de partisans N.R.F., qui espéraient en tirer avantages et promotions. C'est pourquoi Denoël penchait souvent de mon côté, à cause de sa passion d'indépendance qui le faisait s'insurger contre toutes les tyrannies, fussent-elles d'opinion idéalistique, ou de droit d'influence qu'il tenait en suspicion avec son pur instinct de défense morale et idéalistique.

La dissolution du groupe et de la revue Créer en 1923 a été motivée pour une large part par la démission de Robert Denoël quittant Liège pour Paris ; par l'internement et la mort de René Graindorge dans un asile psychiatrique ; par l'éloignement de Mambour, et aussi par la démission des trois autres membres du groupe qui, devant le grave déficit occasionné par les concerts de musique contemporaine (vous avez les programmes dans le n° 1 de janvier-février 1923) que le public mélomane liégeois feignait d'ignorer, me laissant ainsi tous les frais d'organisation sur le dos.

Seuls m'aidèrent pour une petite part et selon leurs possibilités, Denoël et Mambour, et personnellement pour racheter le geste sans noblesse des trois autres camarades du groupe plus argentés que je ne l’étais. Je devais plus tard quitter à mon tour Liège pour Paris et Reims. Mes nombreuses occupations : directeur de l'Institut de musique, concerts de musique de chambre et d'orchestre, conférences, expositions de peinture, le groupe et la revue Créer (nouvelle série), une pareille activité débordante ne m'accordait aucun loisir et nous nous perdîmes de vue, Robert et moi, pendant une année ou deux, chacun ignorant l'adresse de l'autre.

Un jour, achetant un livre portant la firme Denoël et Steele, rue Amélie, je décidai de faire un saut à Paris (j'allais souvent à Paris mais toujours terriblement pressé) et cette fois-ci, c'était Robert que je voulais retrouver, persuadé que c'était lui le Denoël de la maison d'édition. Mais quelle déception, Denoël était en voyage, absent pour quelques jours.

J'eus une petite compensation en faisant la connaissance de Bernard Steele, son associé américain, qui me confirma que Robert Denoël était originaire de Liège. Ainsi connaissait-il la revue Créer que Robert lui avait montrée. Bernard Steele me raconta de long en large comment il avait fait la connaissance de Denoël, un jour qu'il passait par hasard devant une toute petite librairie où il eut la surprise de voir à l'étalage l'édition en traduction française d'Ulysse de Joyce portant la firme de la librairie. C'est ainsi qu’il entra en relation avec l'éditeur Denoël, avec lequel il sympathisa aussitôt. Se rendant compte des fonds plus que modestes dont disposait celui-ci, il lui proposa sur le champ une association avec un apport de capitaux nécessaires pour fonder une importante maison d'édition.

Quelques jours plus tard je recevais une lettre amicale et chaleureuse, où Robert se disait fort navré de m'avoir raté, mais heureux de me savoir à Reims et si proche de Paris. Un jour j'eus la grande surprise de le voir arriver à l'Institut de musique de Reims où malheureusement j'étais en plein cours et ne pus le voir que dix minutes tout au plus. Il me demanda des nouvelles de mon fils Aldo (1920), qu’il avait connu à Liège. Lors de son service militaire, à chaque permission, il passait me voir rue Saint-Gilles en apportant des babioles pour l'enfant, et par la même occasion me demandait de l'argent car il était fauché et son père, professeur de philosophie à Saint- Joseph, n’était pas généreux, loin de là. Je le faisais à fonds perdus, trop heureux de lui témoigner mon amitié (il s'en était souvenu en venant plus tard m'aider lors de la triste affaire de Créer). Ainsi, nous nous vîmes assez souvent à Paris, chez lui où Robert m'invitait à déjeuner et me fit connaître sa femme, ou à la Brasserie Lipp, ou à son bureau de la rue Amélie.

Pendant la dernière guerre, j’avais été affecté à un drôle de bataillon de réservistes dont le niveau intellectuel et moral était des plus douteux, et dont la compagnie où je me trouvais était cantonnée dans le village de Varise, non loin de la ligne Maginot, en novembre 1939 et où je marinais dans la plus noire des détresses. Un jour le vaguemestre me remit un petit colis. Ô surprise ! une lettre de Robert Denoël et deux bouquins de sa maison d’édition, lettre des plus affectueuses et encourageante. Je ne me souviens plus par qui il avait été informé de mon numéro de code postal militaire, et de mon délabrement moral.

Il m'informait aussi que je ne manquerais pas de lecture pour autant que cette drôle de guerre le permettrait, car il ne m'oublierait pas. L'un de ces livres était un roman de Malaquais [Les Javanais] qui m'impressionna par la fermeté du style et la vigueur de la conduite romanesque. La lettre de Robert et le roman en question m'avaient sauvé du marasme. Lettre et livres furent perdus pendant la débandade de 1940. Je dois reconnaître que Robert, par son geste, m'avait rendu à la vie de la pensée, m'avait fait reprendre contact avec les joies de la lecture, car j'en étais arrivé à ne plus lire, à végéter comme un animal ; quelque chose s'était bloqué dans les rouages de mon esprit.

Fait prisonnier, puis libéré en 1942, et revenu à Reims, dès le surlendemain je filais à Paris pour aller remercier l'ami Denoël. Nous étions seuls dans son grand bureau de la rue Amélie. Il en vint à parler de son travail d'éditeur et des vicissitudes du métier. Il m'avoua que le contact avec une certaine catégorie de gens de lettres avait le don de l'irriter et de l'écœurer :

« Or, dans cette triste période de guerre, je suis trop souvent visité par des écrivains terriblement bourrés de complexes, des ambitieux rongés de névroses incurables, des jaloux venant déverser leur fiel sur des confrères plus favorisés. Un petit nombre sont des épaves de la littérature et pas toujours dénués de talent, mais que l'alcool, les femmes et les besoins d'argent ont réduit à pareille extrémité. Je ne te parlerai pas des trafics d'opinions et de ses officines à succès qu'on appelle prix littéraires, ni de la veulerie, de la bassesse, du manque de dignité de certains écrivains édités par notre maison, que d’impérieux besoins d’argent pour satisfaire leurs vices, me rendent odieux par leurs agissements malhonnêtes et le cynisme de leurs aveux.

Mais à quoi bon remuer cette boue ! Toutefois, malgré que le métier d'éditeur est quelquefois un métier de vidangeur de consciences troubles, il n'est pas moins vrai que j'ai éprouvé, une fois, une forte jouissance lorsque j'ai trouvé un auteur vierge de toute souillure arriviste, de toute compromission mercantile littéraire, écrivant juste, parlant haut et vrai, disant crûment et durement ce que les autres n'osent pas faire par lâcheté. Cet écrivain s’est livré à moi avec la candeur de l’honnêteté et en toute confiance. Je le nommerai, c'est le grand Céline, l'un des plus grands écrivains français de ce temps après Joyce l'Anglais. Ainsi je suis persuadé qu’en mon rôle d'éditeur j'ai rempli noblement ma mission, ce dont je me permets d'être fier et que certains confrères ne me pardonnent pas. Ainsi tu vois, mon cher Arthur, que depuis Créer, j'ai su trouver la voie royale qui devait me mener à ça. Je me suis souvent répété ce que tu m'avais dit lors de mon départ définitif pour Paris : " Que la chance t'accompagne et qu'elle soit noble, sans failles ni compromissions " ».

Puis la conversation glissa sur des écrivains qu'il avait édités dans sa collection particulière « Loin des foules », des hommes dans le noble sens du mot, des hommes que nous admirions lui et moi, pour leur fierté, leur dignité et leur valeur, ceux qui, loin des foules, n'aspirent point à une publicité de surenchère pour se prendre pour des êtres d'exception touchés au front par le doigt de la renommée avec la complicité des officines de la littérature de masse : « Ceux-là sont des purs qui se contentent de penser pour écrire et non pas d'écrire pour penser, donc en marge de ces écrivains, de ces gens de composition et de duplicité dont je n'ai que faire chez moi, et dont mon associé Bernard Steele et moi, ne désirons pas exploiter les travers et leur consciente insincérité pour d’uniques raisons financières. »

Il eut un court moment de silence puis, empoignant le téléphone, il donna des ordres. Quelques instants après on frappait à la porte et un employé déposait sur le bureau un paquet de livres que Robert me tendit avec un large sourire : « Tiens, mon cher Arthur, voilà de quoi satisfaire ton esprit hardi et aventureux de vieux futuriste ».

Je lus les titres : Satan l’Obscur de Jean de Bosschère, Grabinoulor de Pierre Albert-Birot, et Chêne et chien de Raymond Queneau. C’étaient des éditions de luxe à tirage limité. Comme je lui demandais des nouvelles de l’ami Max Jacob, Robert m'assura qu'il était toujours à Saint-Benoit-sur-Loire mais que sa santé laissait à désirer: « Je souhaite ardemment, ajouta-t-il, que son origine juive ne lui attire pas de graves ennuis. A sa place je me méfierais des petits copains et j'irais me camoufler quelque part dans le Midi. »

Puis tout à trac, selon son habitude : « Tu sais je t'ai beaucoup plaint lorsque tu étais aux armées, car avec ta nature d'écorché, ta grande sensibilité, ta forte individualité, ça a dû être douloureux pour toi. Mais quels sont tes projets de la dernière heure ? car je suppose que tu dois être prêt à rompre de nouvelles lances en Don Quichotte de la générosité et du prosélytisme artistico-littéraire, car pour moi tu es toujours cet agitateur de rêves, tel que je t'ai connu à Liège à Créer, cet " illusionniste qui nous donne le spectacle d'une perpétuelle jeunesse " comme l'a dit de toi ce cher Joseph Delteil. Depuis Amsterdam et La revue du Feu, Créer à Liège et à Reims, tu n'as fait que catalyser des énergies autour de toi en négligeant ton œuvre personnelle, car je suis bien informé là-dessus ».

Comme je le mettais au courant de mes recherches et expériences verbophoniques, et sans qu'il m'interrompe comme c’était sa manie lors de nos réunions de Créer, ce qui avait le don d’exaspérer Georges Poulet, il m'écouta attentivement, puis : « Tes recherches me paraissent valables. Je ne sais comment les poètes accueilleront cette forme d’expression que tu préconises car je les sais ombrageux, entêtés, très jaloux de leur privilège graphique. Ils te voueront sans doute aux gémonies. Quant à moi, je suis prêt à te suivre, quoique la poésie ne soit pas trop de mon ressort. Mais à t'entendre parler, je finirai par croire que tu nous apportes une vérité nouvelle. Ce sera un rude coup pour le poème imprimé. Selon toi, le livre de poèmes se transformera, si je comprends bien, en "spectacle, verbe en rumeur, danse des mots libérés de la tutelle graphique ". Ecoute mon cher, dès que tes expériences auront pris corps, deviendront concrètes, tu m'en consigneras les mobiles, les résultantes et les éléments théoriques noir sur blanc et je verrai de leur faire un sort. »

Après notre entrevue, la dernière, la précipitation des événements tragiques de la guerre et de la Libération, je n'ai plus revu Denoël. J'ai eu du chagrin et un vif sentiment de révolte lorsqu'on m'apprit son assassinat en 1945, en sortant de sa voiture, dont les mobiles ont été habilement brouillés et dont la presse n'a soufflé mot sinon dans un très bref commentaire dans la colonne des faits divers. Encore aujourd'hui c'est toujours la conspiration du silence. Or, je me souviens que lors d'un entretien avec Robert Denoël (en 1944, je pense) dans un restaurant du faubourg Saint-Germain, Robert m'avait confié ses soucis concernant des lettres de menaces dont il avait été l'objet, l’incriminant d’être l'éditeur malfaisant des ouvrages de Céline.

Or, Robert me confia qu'il détenait dans un coffre-fort, ailleurs que chez lui, des documents très compromettants pour une haute personnalité de la Résistance, et que si on voulait lui faire des ennuis après la guerre il aurait de quoi clouer le bec à ses adversaires.

Sachant combien Pierre Albert-Birot était lié d'amitié avec Robert Denoël, le sachant bien informé, et le rencontrant à Paris quelques mois après la mort de Denoël, j’essayai d'avoir des renseignements plus précis sur les véritables mobiles de ce crime, sur l'enquête policière, et ce qu'on en disait sous le manteau. Mais devant son embarras, ses réticences, son regard fuyant, je compris vite qu'il avait peur qu'on nous écoute et il finit par me dire : « Un bon conseil, n’en parlez pas trop, tenez-vous à distance d'un pareil sujet car il y a danger sous roche, comme ce le fut pour le cas Galmot, l’assassiné de la Guyane. Vous m’avez compris. »

*

Arthur Petronio avait soixante-dix-neuf ans quand il me communiqua ce texte rédigé à la hâte à partir des notes de son manuscrit en cours d’écriture : les dates s’y télescopent manifestement.

La revue Créer commença de paraître en mai 1922. Son tirage est confidentiel (la bibliothèque de l’ULg n’en possède que deux numéros, sur les six parus). Petronio en est le « meneur de jeu », comme il l’écrit, secondé au secrétariat par Gilles Anthelme, pseudonyme de Francis Soulié [Anvers, 21 juillet 1897 - ?].

Le comité de rédaction est composé de Robert Denoël, qui publie des chroniques sur les livres nouveaux sous les pseudonymes de Jacques Marlande ou de Jacques Cormier, de Georges Poulet qui signe Georges Thialet, du peintre Auguste Mambour, de Henri Goossens et de René Graindorge. L’aventure de Créer à Liège s’arrête en 1923, après le sixième numéro, à cause de dissensions au sein de l’équipe (le départ de Denoël pour Paris n’a lieu que trois ans plus tard).

La visite de Petronio rue Amélie a sans doute bien eu lieu en 1942, mais non la tirade grandiloquente qu’il prête à Denoël, puisque les livres qu’il lui offre datent de 1933 et 1937. L’allusion à Max Jacob est, elle, à sa place.