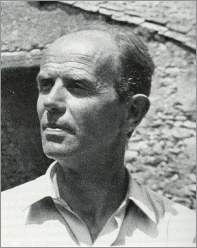

Jean Proal

« On se sentait un auteur Denoël. Il y avait un genre d’écriture et peut-être de pensée, qui faisait dire : c’est pour Denoël ». Ce sentiment fut celui de bien des écrivains qui avaient publié rue Amélie, comme Pierre Albert-Birot, Luc Dietrich, Albert Paraz, Robert Poulet, Jean Rogissart, ou Paul Vialar. Proal, lui, l’a écrit dans son journal près de vingt ans après la mort de l’éditeur, alors qu’il séjournait au sanatorium d’Al Sola, à... Amélie-les-Bains, dans les Pyrénées.

C’est qu’il fut, après Eugène Dabit, la deuxième découverte de Denoël, et Proal lui en fut toujours reconnaissant, ce dont leur correspondance ne témoigne pas toujours. Les 200 pages de journal qu’il rédigea en janvier et février 1962 n’étaient pas forcément destinées à la publication : « Il s’agissait à ses yeux, semble-t-il, de reprendre le fil de la véritable écriture, tel un musicien qui, en convalescence, refait ses gammes », écrit Mme Anne-Marie Vidal, qui les a retranscrites en vue de leur publication, en 2019, par les Editions Atlande à Neuilly, en co-édition avec l’Association des Amis de Jean Proal (AAJP) à Forcalquier.

Depuis vingt ans cette vaillante association s’efforce de faire connaître l’oeuvre de Jean Proal en diffusant plusieurs romans rachetés à des éditeurs et en organisant lectures, expositions, et conférences. Né à Seyne-les-Alpes le 16 juillet 1904, Jean Proal est décédé à Avignon 24 février 1969.

L’AAJP (http://www.jeanproal.org/) a bien voulu me confier les pages du journal qui concernent Robert Denoël. Les voici, accompagnées de mes propres commentaires.

*

[...] Et là mon souvenir flanche quelque peu, car je me rappelle l’avoir aussi envoyé à Denoël – et il y a pourtant une histoire : mon frère était à Paris et je lui avais envoyé un exemplaire du manuscrit. Sans rien me dire, il l’avait envoyé à Denoël et, le miracle, c’est que, Denoël lui répondant (il avait donné sa propre adresse) avait adressé sa réponse à un faux numéro de la rue Monge où il avait sa chambre et la lettre était quand même arrivée, la première lettre où il n’y avait pas de « mais », la première lettre où on me disait : « Votre livre nous intéresse, venez nous voir » (1).

Non. Que je dise l’extraordinaire : le même jour, à peu près à l’heure où je lisais la lettre de mon frère disant la grande nouvelle, je recevais un télégramme (je dis bien, un télégramme) des Portiques, disant en substance : « livre accepté. Venez nous voir » (2). Je dois dire que je n’ai pas eu une seconde d’hésitation. Denoël, je vais parler de lui. Je filai incontinent à Paris. C’était encore un voyage, pour moi – et beau pardessus ou pas, et nous donnant mutuellement du courage, nous voilà, le grand et moi dans ce bureau obscur du 19 rue Amélie (l’ancienne maison, à côté de cette sorte de chapelle désaffectée qui servait d’entrepôt) devant Denoël ; et je sens encore en moi cette sorte de tremblement intérieur que je devais avoir à ce moment-là et qui participait déjà de cette amitié que j’ai vouée à cet homme. Je ne me rappelle pas, bien entendu, ce qu’il a dit, je me souviens seulement qu’il n’a pas marchandé – et cela lui était pourtant facile devant l’innocent ébloui que j’étais – et mon frère n’aurait guère pu me défendre davantage. Je crois qu’il a dit d’entrée : « Je prends votre livre ».

Alors, le reste, c’était dans une espèce de brouillard. Je n’ai pas osé regarder le grand, mais il devait ressentir à peu près ce que je sentais. Le reste, ce n’était quand même pas le fleuve de miel que j’aurais été tout disposé à avaler. Il y avait des restrictions : « Il faut que vous travailliez encore, etc… etc… et trop d’adjectifs » (ça je le savais) et l’entretien fini, il me rendit mon manuscrit – mais en me disant : « Renvoyez-le moi le plus tôt possible. Je vais faire préparer votre contrat ». Oh ! Robert, j’étais sans souffle et sans voix, dans cette rue Amélie, le magasin de jouets au coin de la rue de Grenelle, le bistro au coin de la place des Invalides – et c’est là seulement que mon frère a dit : « On pourrait peut-être s’embrasser ! »

Je voudrais parler longuement de Denoël, dire ce qu’il a été pour moi. Mais il faudrait dire d’abord ce qu’il était déjà et là les souvenirs précis, les références vont me manquer. Dire cette place qu’il avait prise en si peu de temps, du comptoir de librairie des Trois Magots (je crois) à cette maison d’édition qui faisait déjà parler d’elle et que le seul Voyage au bout de la nuit allait rendre célèbre en une saison (3) […] mais c’était déjà une maison qui avait une ligne, un style. J’imagine que (à la Revue près) la NRF a dû commencer comme ça. On se sentait un auteur Denoël. Il y avait un genre d’écriture et peut-être de pensée, qui faisait dire : c’est pour Denoël. Et je pense que si j’étais venu dès l’abord chez lui, j’aurais évité bien des déceptions (mais voilà je ne suis pas très sûr qu’elles ne m’aient pas servi).

Je note tout de suite que je lui ai renvoyé quelques temps après le manuscrit de Tempête, sans y changer une virgule (si j’avais cru pouvoir le changer, je l’aurais fait avant de l’envoyer) et que le manuscrit fut définitivement accepté. « On voit que vous y avez travaillé ». Ce qui devait m’être une salutaire leçon.

1. La première lettre de Denoël à Proal est datée du 19 juin 1931 et elle dit : « La lecture de votre manuscrit : " Le Maître du jeu" nous a vivement intéressés. Voulez-vous avoir l’obligeance de passer à nos bureaux pour que nous en parlions ? ».

2. Les Editions des Portiques, créées en juillet 1928, se trouvaient au 144 avenue des Champs-Elysées.

3. Le roman de Céline est paru en octobre 1932, huit mois après Tempête de printemps.

4. Denoël lui en accuse réception le 26 juin.

Denoël était avec moi comme il était je pense avec tous ses auteurs, c’est-à-dire qu’il était ce que j’avais besoin de trouver en lui – et c’est en cela je pense qu’il avait l’étoffe d’un grand éditeur ; comme l’ont été Grasset et, mais il doit l’avoir bien oublié, Gaston Gallimard. Sachant pourquoi je venais, elle, sachant pourquoi j’étais là, mais je ne pensais pas qu’il fut. Je pense en avoir dit assez (mais je n’en ai dit que très peu) pour laisser comprendre que je n’étais pas un matériau très facile à manipuler. Non pas, grands Dieux, que j’y misse la moindre mauvaise volonté, la moindre dureté ou la moindre fantaisie de caractère, mais tout simplement parce que je ne savais pas, je ne pouvais pas. Tout de suite il m’a reçu chez lui.

Cécile Denoël avait beaucoup plus de charme, de brillant, qu’il n’en fallait pour me subjuguer et pour m’enlever toute possibilité d’apprécier ce qu’il pouvait y avoir là-dedans d’artificiel. Robert aussi avait son côté que je devais appeler mondain, mais chez lui ça ne me gênait pas parce qu’il était le premier à en rire. Je me rappelle très bien qu’à mon premier repas chez eux (1) et les hors-d’œuvre à peine servis, le minuscule petit pain (une bouchée) placé devant moi, avait déjà disparu. Un deuxième me fut apporté incontinent, puis un troisième et ainsi de suite jusqu’à probablement épuisement des provisions – et les hors-d’œuvre n’étaient pas terminés que Cécile, à qui je n’avais pas vu faire le moindre geste, faisait placer devant moi le gros pain de la cuisine et le couteau pour s’en servir. C’est seulement à ce moment-là que je remarquai que les autres avaient à peine déchiqueté de deux doigts négligents le fin bout de leur semble-miche.

Pour qu’on juge à sa valeur mon « innocence », c’est à la suite de ce repas, ce premier repas, que je résolus de faire un coup d’éclat. J’avais lu, je ne vois absolument pas qui aurait pu m’en parler – j’avais donc sûrement lu, et pas dans quelque manuel de « savoir vivre », dans quel roman, grands Dieux, que lorsqu’on avait mangé chez quelqu’un il y avait deux façons de s’en tirer convenablement pour marquer la joie que l’on avait eue, c’était une visite – mais là, un doute me poignait, est-ce que la « visite de digestion » n’était pas un de ces rites 1880 dont la seule évocation me couvrait de honte ? Et encore, je ne me voyais pas, mais absolument pas arrivant chez Cécile – puisque Cécile il y avait – moi, décent d’en parler ; alors dire quoi? parler de quoi ? J’étais perdu à seulement y penser (et je ris en pensant que je ne suis pas loin de croire que je le serais autant aujourd’hui, placé dans le même embarras).

Bon, mais c’est ici qu’intervient le coup d’éclat, l’idée de génie. Je savais qu’il était bien aussi d’envoyer des fleurs et alors là j’étais tout de suite d’accord, parce que ça m’évitait les affres de toute visite et de toute conversation, parce que j’aimais les fleurs, et comme il ne m’est jamais venu à l’idée que quelqu’un puisse ne pas aimer les fleurs, je savais que Cécile serait contente de les recevoir, que ce serait répondre à une gentillesse par une gentillesse, à une joie reçue par une joie donnée. C’était parfait, trop. Et il s’en manque d’un rien que le coup d’éclat ne fit long feu. C’est qu’il y a loin, des jardins des haies et des prés de mon pays à ces boutiques de fleurs parisiennes qui me paraissaient (qui me paraissent toujours) être aussi étrangères à ma flore intérieure, aussi fastueusement glacées qu’auraient pu l’être celles d’un conte nordique. Je n’avais sûrement jamais pensé jusqu’à ce moment qu’il pourrait y avoir un jour quelque chose de commun entre ces fleurs et moi. Et voilà que le moment était arrivé. Premier problème, immédiatement résolu – sinon tout était foutu – c’est qu’à Paris les fleuristes devaient faire livrer les bouquets chez qui on le désirait (sinon le porter moi-même ! horreur !). Deuxième point, franchi sans plus d’hésitation : il fallait – sans discussion – que mon bouquet vînt d’un grand fleuriste et non pas de ces petits magasins de quartier où il n’y a même pas d’eau qui coule le long de la glace. Et alors là, tout de suite, comme tant de fois dans ma vie, le coup d’arrêt : les sous, l’argent, le fric. La gerbe de roses dont je rêvais devait valoir – je ne savais pas, je n’avais pas la moindre idée – une fortune peut-être.

Je me rappelle – j’étais revenu vers ce quartier que je hantais toujours dans mes rares voyages à Paris et qui devait devenir tellement mon quartier – le Bd St-Germain, Les Deux Magots, la rue des Saints-Pères. J’ai bataillé longtemps sur le trottoir, faisant et refaisant mes comptes, me ruinant pour la splendeur de mon bouquet, me reprenant, sombrant de nouveau – fasciné par la grandeur de mon geste. J’ai dû entrer dans ce magasin comme on se jette à l’eau, et j’ai demandé à la vendeuse interloquée : Est-ce qu’on peut avoir des roses, pour cent francs ? Et elle me dit (nous étions en 1932) me montrant les plus belles, celles que je n’aurais pas osé regarder : « Mais, Monsieur, c’est juste le prix d’une douzaine ». La pauvre femme ne s’est jamais douté combien elle avait été près de se faire embrasser, ce jour-là.

Et Cécile eut ses roses et Robert me dit : ma femme a beaucoup aimé les fleurs que lui avez fait envoyer (2). Pourquoi faut-il être très savant pour savoir qu’un bouquet de violettes et un sourire, même un peu intimidé, peuvent peser plus, à la balance de l’amitié, que les tant belles roses. Pauvre couillon – mais j’avais tant et tant de choses à découillonner en moi. Pauvre Robert, pauvre Cécile.

1. Ce déjeuner eut lieu le lundi 29 février 1932 chez les Denoël qui, à cette époque, habitaient l’appartement situé au premier étage de la maison d’édition, 19 rue Amélie.

2. Le 5 mars, l’éditeur lui écrit : « Vos roses étaient admirables : ma femme a terminé dans leur parfum sa lecture de Tempête de printemps », mais il ajoute, conscient de la gêne de l’écrivain au milieu de ces intellectuels parisiens : « Un premier contact avec Paris est toujours déprimant. Quand vous y aurez conquis des sympathies et des amitiés - cela ne tardera pas - vous respirerez plus à l’aise. Sous tout cela qui vous semble artificiel et faux, au premier abord, se cache un réel amour des lettres. »

Je revoyais de temps en temps Denoël – un ou deux voyages à Paris par an – pour trois ou quatre jours, à cause toujours des argents. Il avait, un bout de temps, envisagé de pousser ce livre pour un prix (le Goncourt ? le Renaudot ?) et je commençais à me sentir pousser la crête quand je reçus une lettre de mon Robert : « Toute réflexion faite, nous avons décidé de porter notre effort sur Charles Braibant (Le Roi dort, je crois). Braibant est directeur de… ? Il nous sera très utile et votre tour viendra bientôt » En toute ingénuité ! (je ne garantis pas les mots – mais la lettre existe sûrement dans le dossier correspondance) (1).

Braibant eut son prix et mon tour ne vint jamais – au moins pour de gros prix – mais déjà à cette époque j’étais incapable d’en vouloir à Denoël. Pour tout dire, je crois que je l’aimais depuis le premier jour. Il était, je pense, à peine plus âgé que moi, mais il était cette assurance, cette certitude, cette autorité, cette aisance, ce culot, ce charme – je ne sais pas, moi, exactement tout ce qui me manquait ; et jusqu’à sa réussite : celle qu’il était en train d’imposer justement avec les qualités (ou les défauts) que je viens de dire ; car sa réussite à ce moment-là ne tenait pas à grand’chose de solide (il faudrait vérifier la date du Voyage, car je crois qu’elle est partie de là) (2).

Voilà Robert – mais il n’était pas tout là – il était aussi, il était surtout cette « vocation d’éditeur », de découvreur et qui devait reposer sur un solide amour de la littérature et du livre car avec les atouts qu’il avait, s’il avait eu seulement pour but de gagner beaucoup d’argent, ou même de se faire une situation importante, il n’aurait pas pris ce risque effrayant.

Je ne sais pas exactement ce qui s’est passé pour lui de l’année 34 à 1940 car c’a été là le temps de mon premier trou, six ans sans livre, après seulement deux bouquins – on est défunt pour beaucoup moins – mais ceci est une autre question. Bien sûr, j’ai continué à venir à Paris, de loin en loin. Je me sentais malgré le découragement et peut-être le désespoir, quand même un peu écrivain.

Je lui écrivais, je venais le voir – et il essayait de m’encourager – un peu comme quelqu’un qui crierait de la rive à quelqu’un qui se noie : Tenez la tête hors de l’eau ! Mais que pouvait-il faire ? Mon premier livre avait tiré à trois mille, le second à deux mille (3). J’avais eu une presse que je m’obstine à penser plus qu’honorable. Je ne comprenais pas (mais est-ce que j’essayais de comprendre ?) pourquoi « ça ne suivait pas » – mais suivre quoi ? C’est là justement que l’accumulation dont j’ai parlé eût joué. Il avait fait pour moi à peu près tout ce qu’il pouvait faire – les dîners avec les critiques, Frédéric Lefebvre aux Nouvelles etc.

Je pense maintenant que j’ai dû assez souvent le décourager (que je note tout de suite : il avait la solide réputation de ne pas payer ses auteurs, j’entends ce qu’il leur devait de droits – je ne lui ai jamais demandé un relevé de compte sans l’avoir dans les huit jours avec le chèque, le « pauvre chèque » correspondant). Sans doute me jugeait-il trop désarmé pour jouer à ce jeu-là avec moi. Mais je crois qu’il s’est débattu pendant toute cette période dans de terribles difficultés (4). Les vieux lions – je pense à Grasset, à Gallimard qui étaient les plus évidents, mais il devait y en avoir d’autres – devaient commencer à sentir souffler le vent. Ils devaient reconnaître dans cette graine les arêtes et la dureté de celle qu’ils avaient été vingt-cinq ou trente ans plus tôt (car je suis persuadé qu’il était de leur classe et il n’est pas possible qu’ils ne l’aient pas senti). Les vieux lions ont dû lui mener la vie dure. Si dure que ça a quand même mal tourné.

Nous arrivons là à son drame et je suis obligé d’y toucher avec les plus extrêmes précautions, car je suis trop mal renseigné. Je donnerais cher, pourtant, même maintenant, si longtemps après, pour savoir qui l’a tué. Je ne veux pas dire celui qui a tiré mais celui qui a armé ce revolver qui l’a allongé derrière sa voiture un soir de (août ?) 1945 (5).

Je ne sais pas d’où je le tiens – de lui, je crois, et dit en 45, c’est-à-dire à un moment où il ne pensait plus avoir à se défendre – mais il avait (1940-1941 ?) besoin de capitaux qu’il avait été sur le point d’obtenir d’affaires françaises. Tout avait capoté au dernier moment. Un éditeur allemand (son nom m’échappe) était là – qui devait n’attendre que ça – c’est le moment exact où le destin de Denoël a basculé. C’est le poids de l’argent allemand qui l’a entraîné. En dernière analyse : son amour, sa passion pour son métier – l’orgueil de son affaire (6).

En 40, je lui ai donné Les Arnaud, que beaucoup de gens appellent mon meilleur livre ; ces Arnaud qui sortaient de mon premier ou de mon second manuscrit des années 28-30, mais cette fois réécrit – et écrit j’allais dire facilement, tellement il a été pour moi le sursaut du désespoir – l’élan pour sortir du trou où je m’enlisais lentement. Les gens ne sortaient plus, ne roulaient plus, ils lisaient. Les Arnaud ont tiré d’entrée à vingt mille (et on les a réédités ensuite) (7).

En 42, il a édité Bagarres, sorti lui aussi à vingt mille (8). Mais en mai 1942, c’était mon destin à moi qui venait de basculer. Le bureau de Malaucène, au pied du Ventoux, où j’avais été nommé en 1934 venait à son tour d’être supprimé et j’avais – par quel pressentiment, poussé par le doigt de quel ange-gardien, demandé Paris.

1. Elle existe, en effet. Le 21 novembre 1933 Denoël lui écrit : « Le livre de Charles Braibant, que nous venons de publier, a bénéficié de circonstances extrêmement favorables : patronages d’André Maurois et de Georges Duhamel, situation toute particulière de l’auteur, Président des Amitiés Internationales, qui débute en pleine maturité en usant d’innombrables relations. » Et de se lancer dans une longue explication de sa politique éditoriale, qui ne pouvait que heurter Proal, lequel se rappelait que l’année d’avant, déjà, l’éditeur avait « poussé » le roman de Céline au détriment du sien.

2. Le Roi dort obtint, le 7 décembre 1933, le prix Renaudot. La réussite de Denoël date incontestablement du succès du roman de Céline, mais il avait obtenu de beaux résultats avec Eugène Dabit (1929), Philippe Hériat et Robert Poulet (1930).

3. Tempête de printemps fut tiré à 3 000 exemplaires mais il bénéficia d’un tirage supplémentaire de 1 250 exemplaires de luxe souscrits par les Sélections Sequana. A hauteur d’homme fut tiré à 2 000 exemplaires. Ces deux romans ne figuraient pas sur la liste de soldes des Editions Denoël de juin 1947.

4. Dès le départ (fin 1936) de Bernard Steele, son bailleur de fonds, Denoël s’est trouvé en difficultés financières.

5. Le 2 décembre 1945.

6. Le 28 décembre 1940 Denoël adressa au Crédit National une demande de prêt d’un million de francs, offrant son stock en garantie. Après atermoiements et refus final des autorités françaises, il accepta, le 22 juillet 1941, l’offre de deux millions de francs de l’éditeur allemand Wilhelm Andermann.

7. Les Arnaud a été tiré à 6 000 exemplaires en novembre 1941 ; réimprimé en janvier 1942 à 2 500 exemplaires, et en mars 1942 à 3 000 exemplaires. Les successeurs de Denoël réimprimèrent encore l’ouvrage en décembre 1946 et en mars 1947. Il est possible que ces tirages successifs aient atteint 20 000 exemplaires, mais, en novembre 1941, le premier tirage fut bien inférieur. Denoël lui écrivait, le 4 décembre 1941 : « Je pense arriver rapidement à épuiser le premier tirage de 6.000 exemplaires. »

8. Bagarres est sorti en librairie en février 1946. On ne connaît pas son tirage initial, mais les restrictions sur le papier étaient alors les mêmes que durant l’Occupation.

J’ai donc repris contact tout de suite avec Denoël. Un Denoël remis à flot et voguant vers l’avenir avec l’assurance que je lui avais toujours connue. À ce procès que l’on n’a pas eu le temps de lui faire, on eût parlé sans doute de collaboration – au sens économique du mot : ne travaillait-il pas avec des capitaux allemands, au moins pour partie – mais sans doute aussi de forfaiture, de trahison, je ne sais quoi (1).

Pour moi, et probablement sans que je me sois très clairement posé le problème, il y avait un criterium extrêmement simple, ou simpliste : faire quoi que ce fut, dans n’importe quel ordre d’idée pour aider les Allemands à nuire aux, ou à un, Français était criminel. C’était tout. Mon sens politique, mon patriotisme si l’on veut, n’allait pas plus loin. On entendait bien parler d’otages, de représailles, mais cela semblait se passer dans un monde qui ne me concernait pas ; et le bourrage continuel, « criminels de droit commun », et même si on n’y croyait pas entièrement, avait une influence soporifique que je devais être tout disposé à accueillir. Je n’ai connu, de 42 à 44, ou même soupçonné dans mes amis ou mes relations aucun résistant. Je n’ai jamais été placé – même comme témoin lointain – devant le fait de la Résistance. J’ai accueilli chez moi un évadé du S.T.O. (J.T. que j’avais connu justement chez Denoël où il était quelque chose dans la « fabrication ») (2) et pour moi c’était exactement du même ordre que s’il m’avait fallu planquer quelque vieil ami surpris en train de braconner un lièvre et poursuivi par un garde.

Où en était exactement Denoël ? jusqu’où était-il engagé, dévoré par cet engrenage où je savais qu’il avait mis le pied – je n’en sais rien. Mais j’ai toujours eu la conviction, la certitude qu’il ne pouvait en rien être pris pour un de ces criminels dont je parlais plus haut. [...]

De temps en temps Denoël nous ménageait ce qu’il appelait un dîner de journalistes – c’est à dire qu’il invitait deux ou trois de ses auteurs avec cinq ou six de ces journalistes-là, justement (et je crois que pour quelqu’un plus normalement constitué que moi, ce devait être excellent ces interférences de plan humain et de plan professionnel). Il connaissait ou il découvrait d’invraisemblables bistrots, où l’on mangeait sur le marbre d’excellentes cuisines de marché noir. Et, si je ne vois plus exactement les convives, je me rappelle – l’on devait être fin 43 ou début 44 – ce silence qui s’est fait brusquement. On venait, ils venaient de parler du sort des armes puis quelqu’un – j’ai peur de « romancer » mais il me semble bien que c’est Brasillach – quelqu’un dit, faisant de l’œil le tour de la table : « si les Allemands sont battus, il y en a deux ici qui ne seront pas fusillés ». Il s’est tu, puis il a ajouté : « ce sont Gilbert Dupé et Proal ».

1. Le procès de Robert Denoël a bien eu lieu devant une cour de justice : il s’est soldé par un non-lieu, le 15 juillet 1945. Mais l’essentiel restait à venir : celui de sa maison d’édition, qui aurait dû avoir lieu en décembre 1945 ; la mort de l’éditeur l’a reporté au 30 avril 1948 : les Editions Denoël ont alors été acquittées.

2. Ce J.T. m’est inconnu. Dans les attendus du jugement de juillet 1945, on lit que l’éditeur avait évité aux membres de son personnel d’être envoyés en Allemagne : « L’un d’eux, frappé par le S.T.O., s’est enfui à sa première permission avec l’appui de l’éditeur. »

Mais la Libération venue – et je n’ai pas vu ses excès mieux que je n’avais vu ceux de l’Occupation – la grande lessive commençait. Tout ce qui était ou se jugeait compromis s’était évaporé ou avait été arrêté. Denoël avait disparu, mais je savais qu’il n’avait pas quitté Paris. Toutes les équipes des journaux, des éditions, avaient disparu, remplacées par quelques résistants, un plus grand nombre de double-jeu, et une majorité énorme de « vestes retournées » le 15 août. Seulement, avec cette faculté que j’ai de prendre mes problèmes par le bout le plus facile – devant tant de fuites, de poursuites, de jugements – me voilà aussi brusquement persuadé que je devais être gravement compromis ; que, en fait et en toutes lettres, j’avais collaboré avec les Allemands – et que, une fois cueillis les grands seigneurs du scandale, le tour du fretin, dont je devais être, dont j’étais sûrement, allait arriver ; et que je ne m’en tirerais pas à si bon compte. (Avec la facilité que je me connais pour me défendre, je reconnais que j’eusse été assez mal placé – je précise d’ailleurs que nul ne m’attaquait, ni directement, ni même dans ces potins plus ou moins fielleux dont les journaux regorgeaient).

Un jour de 1945 j’ai lu dans un journal : « L’éditeur Denoël a été abattu d’une balle au coin de l’avenue Bosquet (?) » (1). J’ai su dès la première seconde, ce qui s’en allait avec lui. Je l’avais revu, après sa plongée de la Libération, plusieurs fois (2). Je pense que c’était toujours chez moi car je ne me rappelle pas l’avoir vu ailleurs et par contre je me rappelle fort bien, c’était deux ou trois jours au plus avant sa mort, l’avoir vu de mon balcon arriver tranquillement avec son vélomoteur, l’enchaîner au pied d’un arbre (on volait encore ces engins, à ce moment-là). (Ai-je dit la merveilleuse façon dont j’ai « découvert » Paris de 43 à 45, à bicyclette – et c’est parce qu’on m’a fauché mon vélo à St Sulpice que j’y pense). Je lui ai reproché ce jour-là de ne pas prendre plus de précautions. Et je me rappelle parfaitement qu’il m’a répondu : « je ne crains plus rien ». Il semblait avoir des assurances formelles, et il me semble qu’il parlait d’un jugement, d’un léger purgatoire – peut-être sous forme d’amende – et de reprendre son travail, sa maison.

II n’avait rien perdu de sa foi. Sa maison, ma maison, était sous séquestre. D’abord un inspecteur de chez nous, puis Maximilien Vox – je ne savais, pas, je ne sais toujours pas, dans quelle mesure on travaillait pour lui, avec lui, ou contre lui. Il serait facile de voir les auteurs de l’écurie qui sont restés « fidèles ». J’en étais – j’y suis resté jusqu’en 48 ou 49. À la fois déçu et malheureux de ce que je sentais la maison devenir – et sans Robert je n’étais plus grand’ chose – et me croyant incapable de la quitter – fidèle à quelque chose qui n’existait plus.

1. Cette avenue est fort éloignée du Champs de Mars, où eut lieu le drame, mais elle se trouve bien dans le VIIe arrondissement.

2. Le 3 août 1945 Denoël lui écrit : « J’aurais bien cru vous revoir avant mon départ, et j’espérais vous dire à cette occasion combien votre amitié m’avait été précieuse durant cette année à plus d’un égard pénible. Les quelques contacts que nous avons eus, m’ont beaucoup aidé dans la lutte pénible que j’ai menée. »

Ici se place Jean Voilier – s’appelait-elle Madame Domat ? car elle était propriétaire des éditions Domat-Montchrestien de la rue St Jacques qui, jusqu’à elle, s’étaient spécialisées dans les cours de droit – mais elle commençait à éditer de la littérature romanesque. Je crois qu’elle avait été la femme de Pierre Frondaie (1). Mes souvenirs et mes références sont plus imprécis que jamais. Est-ce avant 44 ? oui, je crois. Robert m’avait dit qu’il avait rencontré la femme de sa vie – et il y a là une image presque effacée, de voyante qui avait joué un grand rôle (2).

Bref cette femme était Jean Voilier et il se mit à recevoir chez elle ses amis, dans le joli petit hôtel particulier qu’elle avait rue de l’Assomption. Elle était très belle et m’impressionnait davantage encore qu’avait pu le faire Cécile. Il paraissait avec elle complétement heureux – et je pense qu’à tous les deux ils auraient pu réaliser une assez grande chose, avec la maison de la rue Amélie. Le séquestre était-il levé ? Ou bien s’y était-elle fait nommer, elle dirigea un temps la maison (3) – et j’avais avec elle d’excellents rapports – car je pense qu’elle avait deviné à quel point j’étais rétracté. Je me rappelle qu’elle m’a invité un jour à dîner (j’avais dû, comme il m’arrive, prendre la mouche et lui reprocher le peu de cas qu’on faisait de moi dans la maison !) Et elle m’a reçu, seul, dans sa plus grande salle à manger, et elle en avait plusieurs, placés aux deux bouts de la plus longue table qu’elle avait dû trouver – séparés par un désert d’argenteries, de cristaux, de fleurs et de chandelles, servis par une soubrette gantée de blanc jusqu’aux coudes.

Je suis très étonné, quand j’y pense, par le nombre de femmes que je n’ai pas giflées. Mais d’ailleurs, et pour être le symétrique de son geste, c’eut été une gifle en toute amitié – et j’ai fort bien compris qu’elle voulait à la fois me snober et m’«honorer » et nous avions des relations qui excluaient toute férocité de sa part, ou même toute moquerie méchante. Elle avait pas mal d’estime, je crois, pour ce que j’écrivais et je dois dire qu’elle a fait dix tentatives, par la suite, pour m’avoir chez elle. Si elle m’avait pris l’Histoire de Lou, c’est sûrement avec elle que j’aurais signé au moment du Sel, au lieu de signer avec Julliard (4). [...]

1. Jeanne Loviton avait épousé Pierre Frondaie le 24 mai 1927. Leur divorce fut prononcé le 11 février 1936, mais ils gardèrent d’excellentes relations jusqu’à la mort du romancier, le 25 septembre 1948.

2. Denoël l’a rencontrée en janvier 1943. L’allusion à une voyante est obscure.

3. L’administration provisoire de Vox prit fin le 15 mai 1947 mais les Domaines, propriétaires de 49 % du capital de la société d’édition, restèrent présents rue Amélie durant plusieurs mois. Le 24 juillet 1947 Jeanne Loviton écrivait à Paul Vialar : « J'y suis. Je suis officiellement Directrice ».

4. Ce conte parut tout d’abord en décembre 1950 dans la revue France-Illustration, avant d’être publié en 1956 chez Gallimard. De sel et de cendre fut édité par René Julliard en 1953.

*

Les Lettres françaises, 8 mars 1946