Irène Champigny

Il n’y a pas une notice sur ce site que je voulais plus complète que celle qui revient à Irène Champigny, protectrice de Robert Denoël à ses débuts, et fidèle en amitié jusqu’à sa mort. J’en avais fait une priorité en 1980, lorsque Jean-Pierre Blanche, le fils de la première associée de l'éditeur, me confia généreusement quelque soixante lettres adressées à Champigny par un Denoël débutant.

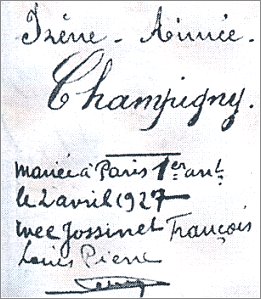

Irène Aimée Champigny était née le 24 janvier 1895 rue Grande à Buzançais, dans l'Indre, de René Champigny, 27 ans, marchand de vins, et d'Emérantine Clotilde Basset, 22 ans, son épouse, sans profession.

Elle est morte le 13 mars 1956 à Mézels, où elle vivait recluse depuis des années.

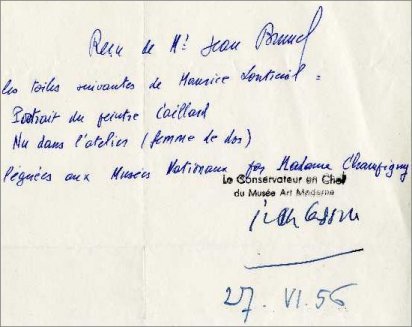

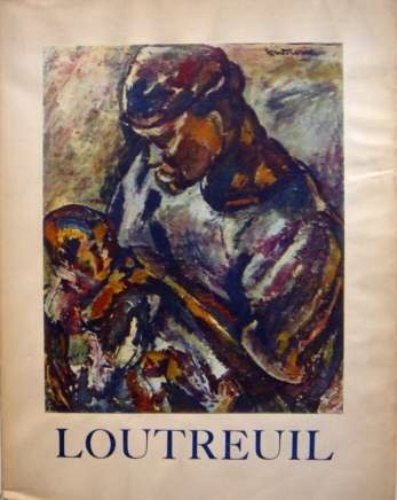

A sa mort elle chargea son ami le notaire Jean Brunel, de léguer deux toiles très personnelles de Maurice Loutreuil aux collections publiques. Le Conseil Général de la Sarthe, qui détient les archives Loutreuil, possède le reçu établi le 27 juin 1956 par Jean Cassou : il s'agit d'un portrait de Christian Caillard et de « L'Atelier au nu de dos » qui représente Champigny dans l'atelier du peintre.

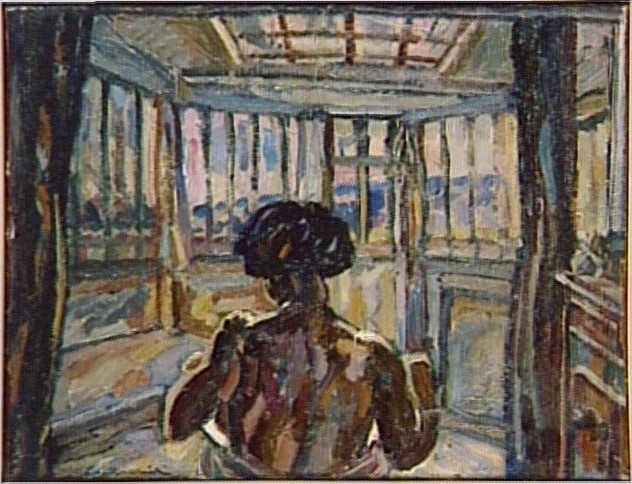

Ces deux peintures datant de 1924 figurent aujourd'hui dans les collections du Musée National d'art moderne [numéros d'inventaire AM 3494 P et 3495 P].

J'ai utilisé deux dossiers magnifiques conservés par Mme Olivia Brunel et par M. Jean-Pierre Blanche pour établir ce que furent les relations, tendres et conflictuelles, entre cette galeriste parisienne et son protégé liégeois. Pourquoi avait-elle perdu son prénom ? Nul ne le sait. Apparemment elle s'en accomodait fort bien et ses famiers l'appelaient Champigny, Champi ou Champy.

On a écrit que Champigny avait été la maîtresse de Denoël et qu'elle l'avait aidé financièrement. Ce n'est pas entièrement faux, mais l'histoire de leur amitié amoureuse mérite beaucoup mieux que ce cliché réducteur et, surtout, se doit d'être replacée dans un contexte très particulier, celui de la crise de 1929.

En 1921 Champigny était la maîtresse du jeune peintre Christian Caillard [Clichy 26 juillet 1899 - Paris septembre 1985], petit-fils de Catulle Mendès et neveu d'Henri Barbusse, qui s'était inscrit à l'Académie Biloul, où il rencontra Eugène Dabit, qui venait de s'y inscrire et avec lequel il se lia d'amitié.

« Champigny à Houlgate », par Christian Caillard, 1922

Dès l'année suivante, le trio se lança, avec succès, dans la fabrication et la vente de pièces de soie décorées en « batik ». Ce procédé de décoration et de coloration des tissus au moyen de cire chauffée est originaire de Java et a été introduit en Europe par les Hollandais. Il s'est trouvé deux dames, Ella Keller et Marguerite Pangon, pour le proposer en France dès 1918 ; en 1921, la seconde ouvrit une école de batik à Paris.

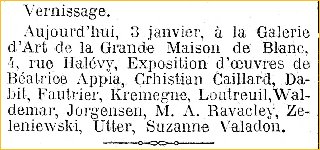

Rapidement le procédé avait conquis le public parisien : « Le batik n'est plus une vogue, mais une fureur qui sévit à l'état épidémique. Tout le monde batike ou veut batiker. », écrivait un chroniqueur de la revue Les Modes de la femme de France, le 5 août 1923. Champigny avait, en 1924, obtenu une importante commande des Galeries Lafayette, si bien que les deux artistes avaient dû transformer leur travail artisanal en fabrication industrielle, racontait Caillard. Champigny exposa avec succès leurs créations à la Grande Maison de Blanc, place de l’Opéra, et obtint même l'aménagement d'une partie de ses locaux en galerie, où elle exposa ensuite les peintures de Loutreuil, Dabit, Appia et Caillard.

Le Figaro, 3 janvier 1925

Dabit poursuivit ses études artistiques à l’Académie de la Grande Chaumière, à Montparnasse, où il rencontra Béatrice Appia [1899-1998], qu'il épousera deux ans plus tard, et le peintre Maurice Loutreuil [1885-1925], qui s'érigera rapidement en chef de file d'un mouvement artistique : « L’Ecole du Pré-Saint-Gervais », composée de Krémègne, Desnoyers, Sabouraud, Klein, Dabit, Appia. Irène Champigny leur sert parfois de modèle.

« Champigny dans l'atelier » par Maurice Loutreuil, 1924 [AM 3494 P]

Le premier article qu'on lui ait consacré est dû à André Warnod : « Il existe au Pré-Saint-Gervais un petit groupe de jeunes artistes unis par des liens d'amitié autant et plus peut-être que par une parenté esthétique, qui savent garder intact chacun leur tempérament mais travaillent dans le même sens, ayant tous pour leur art le même amour et le même respect. [...]

Une tâche commune les mettant en rapport constant les fit mieux se connaître et s'apprécier. Il s'agissait de travaux de décoration qui permettaient à la petite équipe de vivre. La femme de l'un de ces peintres menait la barque, dirigeait l'entreprise, s'occupait des clients, des placiers, et parvenait, à force de volonté et d'intelligente persévérance, à triompher de tous les obstacles. Cette même activité, elle la mit encore au service de ses compagnons lorsqu'ils tentaient de réaliser ce rêve que fait tout artiste : vivre de son art. Elle est parvenue à faire de ce rêve une réalité. [...]

L'activité et la volonté de cette jeune femme ont su retenir l'attention d'amateurs clairvoyants sur la peinture de ce petit groupe, mais si le résultat de cette entreprise a été aussi certain, c'est que cette peinture en valait la peine. » [Comœdia, 11 janvier 1925].

Warnod ne cite que Béatrice Appia, Eugène Dabit, Christian Caillard et Maurice Loutreuil : il s'agit donc du premier cénacle d'artistes réunis autour de Champigny - dont le nom n'apparaît pas dans l'article -, qui a exposé leurs toiles quelques jours plus tôt à la galerie de la Grande Maison de Blanc. C'est ce que confirmait Béatrice Appia, dans une interview accordée à Raphaël Sorin : « Warnod nous a baptisés ainsi. Nous étions quatre. Dabit, Christian Caillard, Maurice Loutreuil, et moi. » [21 irréductibles, 2009].

Le 21 janvier 1925, Loutreuil meurt inopinément des suites d’une hépatite virale contractée durant un séjour au Sénégal, l’année d’avant. Durant ses trois semaines d'agonie à l'hôpital Broussais, c'est Champigny qui lui a tenu le plus souvent compagnie et l'a réconforté car Christian Caillard se trouvait alors dans le midi de la France. Les médecins n'avaient pas diagnostiqué la gravité de son état, et Champigny était pleine de remords de ne pas l'avoir assisté lors de ses derniers moments.

Le soir de sa mort elle écrivait à Caillard : « Ton meilleur, ton plus bel ami est mort tout seul ce matin à 6 heures. J'avais prié le docteur lundi de m'avertir à la moindre aggravation, mais on ne m'a prévenue de rien. Aujourd'hui je suis arrivée à l'hôpital, avec de belles fleurs dans les bras. Le lit était vide, et c'est seulement à l'amphithéâtre que je l'ai revu une dernière fois [...] L'hôpital a été indigne. Si l'on m'avait prévenue hier soir j'aurais été passer la nuit à Broussais et Loutreuil ne serait pas mort seul sans le secours d'une présence amie. » [Archives de la Sarthe, cote 102j21].

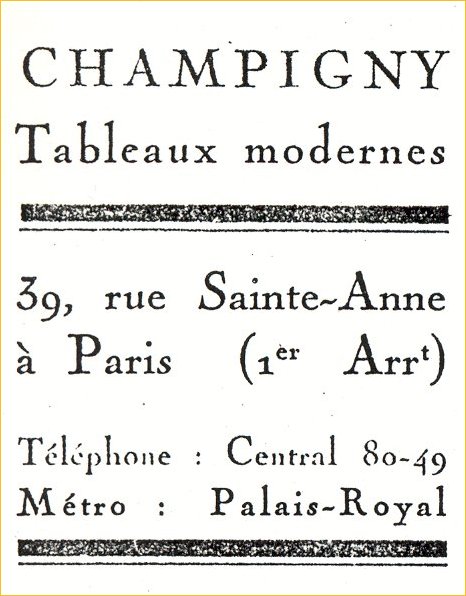

Loutreuil a institué Caillard son légataire universel, lequel se retrouve à la tête d'un atelier contenant 194 toiles, et des centaines de dessins et aquarelles. A la fin du mois d'octobre, Caillard et Champigny ouvrent alors une galerie d'art au 39 rue Sainte-Anne, après avoir aménagé le local d'une ancienne lingerie.

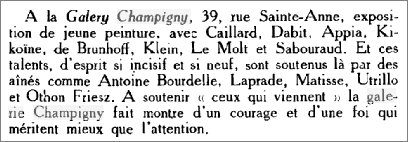

La première mention de la galerie se trouve dans le Bulletin de la vie artistique du 1er novembre 1925 suivie, quelques jours plus tard, par la présentation de sa première exposition : c'est un accrochage collectif où l'on retrouve la plupart des artistes présentés par Champigny dans la galerie de la Grande Maison de Blanc :

Revue des Beaux-Arts, 15 novembre 1925

A partir du 15 et jusqu'au 24 décembre c'est Pinkus Krémègne qui occupe les cimaises, avant de céder la place aux artistes habituels du Pré Saint-Gervais, qui « font le pont » jusqu'au 20 janvier, avant la première grande exposition de l'année.

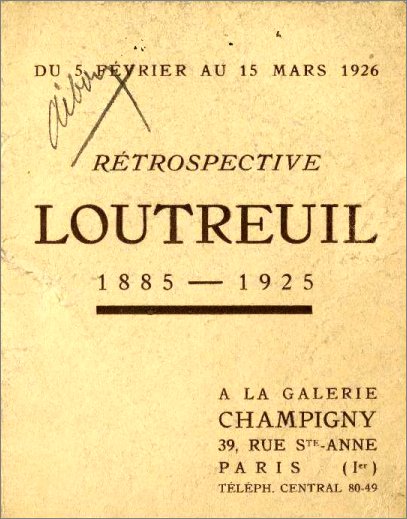

Du 5 février au 15 mars 1926 Champigny et Caillard organisent la première « Rétrospective Loutreuil 1885-1925 », dont Eugène Dabit rend compte dans Europe, le 15 mars. Dans cet article, qui constitue la première publication du futur écrivain, Dabit annonce que les deux associés se préoccupent d'inventorier et de classer la correspondance du peintre disparu, avant publication.

Le petit catalogue de la rétrospective contient 33 toiles datant des années 1915-1924 dont la plupart proviennent de l'atelier du peintre. Champigny se dépense sans compter, et seule, car Caillard est, une fois encore, absent. C'est elle qui, littéralement, par son enthousiasme, impose Maurice Loutreuil au public.

Le 3 février 1926, alors que les premiers catalogues sont arrivés de l'imprimerie, elle en envoie un exemplaire à Caillard, accompagné de ce petit mot qui résume fort justement ses efforts : « je ne crois pas que ce catalogue ait à tes yeux la même importance qu'aux miens ; pour moi il est le résumé, tangible, de tous mes efforts faits pour que l'on connaisse et aime Loutreuil. Songe aux gens qui le connaissaient il y a seulement un an, vois maintenant tout le mouvement déclenché, c'est comme une pierre jetée de toute ma force, et peut-être ne verrai-je même pas la rive où touchera la dernière ride de l'onde. Songe à tout ce qu'il m'a fallu de forces, d'enthousiasmes vrais et constamment renouvelés, pour arriver à intéresser tant de monde. [...] Oui, ce petit catalogue de rien m'émeut, il représente tellement mon effort accompli ; et tu y as grande part ; sans toi, je n'aurais jamais compris la peinture, et ne la comprenant pas, il eût été impossible que je la fisse aimer et comprendre par d'autres. Pour moi c'est un très beau livre, vois-tu ; c'est le livre d'une année et demie de ma vie de travailleuse qui travailla toujours extérieurement à toi... » [Archives de la Sarthe, cote 102j21].

Prise par trop d'activités liées à sa galerie d'art, qui l'empêchent d'écrire sereinement une biographie de Loutreuil et de commenter ses lettres, Champigny imagine de quitter son appartement du 79 boulevard Sérurier (XIXe) et de se retirer durant deux mois à Tavaux, dans le Jura, en compagnie de son amie antiquaire, Anne Marie Blanche.

Le 6 novembre 1926 elle rencontre Robert Denoël, le nouveau commis de son voisin libraire, George Houyoux, et elle lui propose de tenir sa galerie durant son absence, ce qu'il accepte aussitôt. Elle a veillé à ce que Caillard supervise le vendeur novice, qui tient ouverte la galerie de 10 à 19 heures : « Christian vient tous les jours régulièrement à la soirée s’entretenir des différentes choses à faire », écrit Denoël à sa patronne, le 3 décembre.

La Semaine à Paris, semaine du 31 décembre 1926 au 7 janvier 1927

Si l'on en croit une lettre que Champigny adresse à Christian Caillard, le 16 février 1927, trois mois après l'avoir embauché, Denoël ne brillait pas par son habileté commerciale : « Tantôt j'étais absente. Zamaron vient - emballé sur Loutreuil : Il paraît, dit-il, que Driguet a acheté une " petite fille " de Loutreuil exposée ici ? Je ne sais pas, répond cet ahuri de Denoël, et Zamaron s'extasie sur la fillette du chevalet et Denoël, au lieu de le chauffer, de lui montrer celle de Driguet, lui dit que celle-là est à vendre 12.000, qu'il ne voit vraiment pas ce que Driguet a acheté. Il était presque fier de son ânerie, je l'aurais tué - il est gentil - mais si stupide en affaires que j'en suis navrée. La vente Driguet a été faite devant lui. La toile en question était encore en vitrine. J'espère que Zamaron reviendra, mais quelle gaffe de lui donner l'impression que Driguet n'avait pas acheté, crois-tu ? » [Archives de la Sarthe, cote 102j23].

La mère de Robert Denoël meurt le 20 mars 1927, et il rentre à Liège pour quelques jours. Durant ce séjour il écrit à Champigny, avec qui des liens plus étroits se sont noués : « Je vous aime, Champigny, avec beaucoup plus de vérité, de tendresse même que jamais je n’ai pu le dire, que jamais vous n’avez pu l’imaginer. Je vous aime d’amour car je ne peux pas aimer autrement. C’est dire que j’ai pu être jaloux, injuste, méchant. Et pourtant il n’y a pas un être dont j’ai voulu à toute force le bonheur, comme j’ai voulu le vôtre. »

Il s’agit pourtant d’amours contrariées, car Champigny souffre à la fois de l’absence de Christian Caillard, qui l'a quittée quelques mois plus tôt, et d'un mariage malheureux, le 2 avril, avec un certain Françis Jossinet dit Joë, à la mairie du Ier arrondissement.

Je ne sais, de ce mariage inattendu et éphémère, que ce qu'en écrit Denoël à Champigny, au printemps 1927, alors qu'elle est déjà mariée : « Champigny, êtes-vous heureuse ou malheureuse en ce moment ? Je voudrais le savoir. Dites-le moi par amitié. La mienne est très profonde et plus sensible, peut-être, que vous ne le croyez. Je voudrais me réjouir à cause de vous et il m’a suffi de vous voir pour être triste, malgré moi. Expliquez-moi. Sans doute vous ai-je mal vue. »

En novembre 1928 la rupture paraît déjà consommée entre Champigny et Jossinet, après des incidents où Anne Marie Blanche est intervenue.

Le 29 août 1931 Denoël évoque une dernière fois cet étrange époux dans une lettre à Champigny : « j’ai écrit à Jossinet en des termes que j’ai voulu simples et que j’espère persuasifs. Attendons les événements. Mes espoirs sont maigres parce que je crois Jossinet un homme malheureux par manque de clairvoyance. Il est aveugle sur lui-même ou il veut s’ignorer, ce qui pratiquement revient au même. L’imagination lui manque pour être sensible au sort d’autrui. Mais il est vrai que j’ignore ses sentiments. Tout ce que j’en puis dire, c’est que je le crois l’homme de la minute qui passe, qui va sans voir où sa passion le traîne et, avec cela, une hérédité qui doit être atroce et qui doit peser sur tous ses actes. Peut-être qu’il a quelque part, dans le temps, un ancêtre humain qui le poussera à quelque acte de reconnaissance. Je ne peux guère l’imaginer. »

C'est à peu près tout ce que j'ai pu apprendre à propos de ce Jossinet, qui disparaît peu après de la correspondance Denoël-Champigny.

Irène Champigny qui, depuis le début de l'année 1927, accumule les mauvaises affaires et les accidents de santé, liquide peu à peu les toiles de sa galerie à partir de juillet (les dernières annonces de la fermeture définitive se poursuivent jusqu'en octobre) et quitte Paris pour Mézels, un petit village en bordure de la Dordogne, où elle va poursuivre ses travaux sur la correspondance de Maurice Loutreuil.

![]()

La Semaine à Paris, semaine du 8 au 22 juillet 1927

Denoël, lui, se retrouve sans ressources : « Je suis en pourparler au sujet d’une affaire de librairie et d’édition d’une part, et avec une galerie de tableaux de l’autre. En plus, cette semaine je vais faire la tournée des journaux pour trouver une place de correcteur. »

En janvier 1928, alors que Champigny lui a envoyé à lire quelques poèmes, et quelques chapitres d'un roman auquel elle s'essaie, Denoël avoue ne pas être sorti de ses embarras financiers : « Depuis trois mois je passe mes journées en cavalcades éperdues dans Paris pour trouver de quoi manger. J’ai vendu de tout. J’ai touché des commissions, j’en ai espéré d’autres. »

Mais il a désormais un projet bien arrêté : celui de s'associer avec Anne Marie Blanche, avenue de La Bourdonnais, pour y créer une librairie-galerie-maison d'édition, où un livre de luxe est déjà en préparation : L'Ane d'Or d'Apulée, illustré par Jean de Bosschère.

La transformation du local, l'équipement en rayonnages et cimaises, les frais du vernissage, début mars, des Trois Magots, ont mis sa maigre trésorerie à rude épreuve : « L'installation terminée, le jour de l'ouverture, il me restait cinquante centimes en caisse », dit-il à Victor Moremans. Le livre de grand luxe qui devait paraître à cette occasion et le renflouer, a pris du retard à l'imprimerie, et ne sortira qu'en juillet. « Songez que depuis notre inauguration, en dehors de notre vie à nous, nous avons payé plus de trente mille francs de factures diverses et qu’il nous en reste à peu près autant à payer », écrit-il en mai à Champigny.

Le mois suivant, sa situation est devenue « réellement affreuse » ; l'ami de Cécile qui devait lui avancer 20 000 francs pour faire face aux dépenses immédiates s'est désisté : « Non seulement nous en sommes réduits à des expédients pour assurer notre nourriture quotidienne, mais nous avons de lourdes dettes, immédiatement exigibles [...] nous sommes entièrement paralysés, ne pouvant plus remuer, ni faire une exposition, ni la moindre publicité, ni rien qui puisse nous rapporter. »

Denoël réclame alors l'aide de Champigny : « Ne pouvez-vous rien faire pour nous ? C’est à dire ne connaîtriez-vous pas un homme riche et philanthrope que vous pourriez décider à nous prêter pour quelques mois (mettons six) une grosse somme d’argent, par exemple vingt mille francs, avec un intérêt convenable ? »

Il est douteux que Champigny ait pu lui être de quelque secours à ce moment critique car elle se débattait dans les ennuis familiaux et pécuniaires, et elle finit par quitter Mézels pour Cagnes-sur-Mer, d'où elle lui écrit, en novembre : « Quels miracles avez-vous réalisés pour que les Magots végètent en attendant de vivre réellement ? Maintenant je vous crois tous sauvés, puisque l’essentiel était d’atteindre l’automne et que nous y sommes. »

Durant l'été elle avait elle-même sollicité un ami - plus pauvre qu'elle - en vue d'obtenir des conditions de voyage préférentielles. Le 9 juillet 1928 Eugène Dabit écrivait à Roger Martin du Gard : « J'ai un service à vous demander pour une jeune femme de nos amies (elle tenait une galerie, nous a vendu de la peinture, mais a fini par faire de mauvaises affaires). Elle voudrait voyager ; les moyens matériels lui font défaut et elle est à la recherche d'un arrangement. [...] Cela rendrait grand service à cette dame qui a toujours été pour nous très dévouée ».

Il semble que, dès cette époque, Champigny ait pensé à se rendre en Polynésie - ce voyage aura bien lieu, mais en 1936 - car Dabit demande à son ami d'intercéder auprès d'Henri Deberly, un romancier qui est aussi chef du service de la publicité aux Messageries Maritimes.

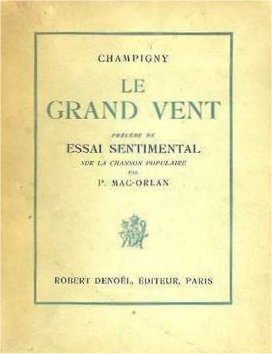

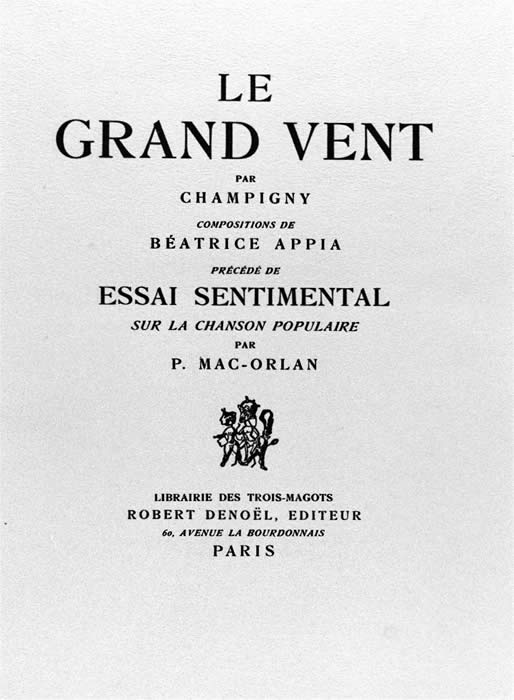

Il n'y a plus d'échanges épistolaires entre Denoël et Champigny avant la fin du mois de décembre 1929, mais ils ont dû se rencontrer pour mettre au point l'édition du recueil de chansons de marins Le Grand Vent, qui est sorti de presse en novembre, peu avant L'Hôtel du Nord.

Le 30 janvier 1930 Denoël lui avoue qu'il « traverse une crise financière extrêmement aiguë, et c’est bien parce que j’ai le sentiment d’être dans une impasse, qu’après avoir réfléchi longuement et m’y être refusé tout d’abord, je me décide aujourd’hui à vous demander une aide provisoire. »

Certes le roman de Dabit obtient un beau succès (les deux tiers du tirage ont été vendus en deux mois), les Chansons de salles de garde qu'il va publier sous le manteau quinze jours plus tard s'écouleront aisément, mais « le mois de janvier est un des plus mauvais mois de l’année, c’est pour cela que je me trouve sans un sou, avec cependant un avoir de 15.000 frs chez les libraires de Paris et de la province ; qui ne rentrera qu’à fin février. D’ici là, je suis bloqué d’une manière effroyable : il faut de toute nécessité, que je trouve une somme de 15.000 francs, que je rembourserai en trois mois, à dater de fin février. J’ai vu Movschovitz, à qui j’ai parlé de ma situation, et qui m’a dit ne pouvoir absolument rien faire étant lui-même très coincé ; il a ajouté que vous pourriez peut-être m’aider, que sur un mot de vous il m’apporterait le nécessaire. Voulez-vous étudier exactement et dans les délais les plus rapides, ce qu’il vous est possible de faire pour me sauver de ce pas lamentable ? »

Pour la première fois Denoël, qui ignore probablement la situation de Champigny, la sollicite directement. La réponse qu'elle lui envoie de Nice, le 3 février 1930, comporte six pages dactylographiées :

« Je sais que je vais vous désoler, que vous allez me targuer d'égotisme ; il m'est impossible de vous faire l'avance que vous me demandez, plus impossible que jamais. Je m'expliquerai longuement à ce sujet , bien certaine que toute explication vous paraîtra nulle, car vous avez mis en moi votre dernière planche de salut : vous avez eu tort, Pépin aussi, Armand [Hayet] encore plus et Cécile seule avait raison, en ce sens que même si j' avais encore plus d'argent, je suis bien la dernière, si l'on envisage ma situation générale, à qui il faille demander cela.

Mes raisons sont trop fortes pour que vous les compreniez avant bien des années ; j'ai obligé au long de ma vie des gens moins courageux et moins amis que vous ; je le pouvais alors, je ne le puis absolument plus maintenant ; ces dernières années m'ont trop marquée en âge et en santé ; il m'est impossible d'avoir lutté comme je l'ai fait pour me replonger en l'état actuel en de nouveaux soucis et m'exposer, quelles que soient vos certitudes de remboursement dont je ne doute pas, mais devant lesquelles je veux prévoir l'inconnu qui renverserait vos prévisions, à de nouveaux tracas.

Je conçois tout ce que votre situation a d'atroce, en plein essor vous êtes arrêté une fois de plus par une nécessité d'argent ; selon vos calculs, vous pensez : Champigny peut aisément distraire 15.000 frs remboursables en trois mois. Je vais donc, afin que vous ne me suspectiez de mauvaise amitié, vous fournir des éclaircissements.

Je possède actuellement 42.385 francs. J'ai tenu à Paris tant qu'il a fallu tenir, j'ai fait au-delà de mes forces, je suis partie sans me faire opérer ; je paye ; c'est juste. Je vais rentrer à Paris vraisemblablement sous huitaine, ainsi que je vous le disais hier soir ; j'entrerai immédiatement à la Maison Saint-Ferdinand pour m'y faire opérer ; j'aurai un mois de clinique et si tout se passe bien, plusieurs mois de convalescence.

Depuis août 1927 je n'ai connu que des inquiétudes d'argent, et des accidents de santé. Nous sommes deux à vivre... deux dont l'une avec une santé trop atteinte, l'autre me laissant constamment à la merci des événements que vous savez et de tous les troubles moraux et financiers qu'ils ajoutent à ma vie.

En outre, j'ai 35 ans, je suis seule, et, lorsqu'il m'arrive quelque chose c'est sur moi et sur moi seule que je dois compter. J'ai eu cette année l'aide miraculeuse d'Armand [Hayet] à laquelle je dois d'avoir pu conclure Londres, Paris, etc., mais ce n'est chose aisément renouvelable, encore qu'il me puisse à la rigueur prêter sur des Loutreuil.

Quand j'entrerai en convalescence, je dois envisager des mois de vie sans efforts, sans empoisonnements que je ne sais plus supporter. Je vous assure que je ne pense pas à l'édition quand je veux écrire ; ce que j'éprouve si impérieusement (plus impérieusement à mesure que passent des jours gâchés par la maladie), le besoin d'écrire, je doute que cela vaille jamais la peine d'être lu ... que ce soit jamais lisible ; néanmoins c'est à cela et à cela seulement que je veux consacrer mes efforts. Je sortirai de la maison de santé allégée d'une somme importante. Le retour d'ici à Paris, la vie de Catherine pendant ce temps. Bon.

Il peut se produire, mais je ne dois en aucun cas compter sur d'autres ventes de toiles avant novembre prochain. Que ceci ne vous étonne, je vous ai tenu au courant de ce qui se passa, Christian parti ; ses parents sont ici depuis 13 jours, et, pour des motifs trop longs à vous expliquer par lettre, j'ai pris la résolution, dont je ne démordrai pas, de ne m'occuper de rien, absolument rien tant que les choses n'auront été réglées comme elles eussent dû l'être depuis des années. Mr Caillard père ne fait rien ; il attend la réponse de son fils qui n'arrivera guère avant fin mars ou avril, époque à laquelle je serai en convalescence ; après, j’exigerai une forme de contrat de travail définitive par devant Brunel ; puis ce sera l'été. Il n'y aura pas d'exposition avant l'hiver prochain. Donc ce qui se produirait avant, serait miracle et je n'ai plus à tabler sur les miracles.

Je compte entre ici, et la maison de santé, dépenser 8 à 10 000 francs. Tout compris. Ensuite je prévois 10 mois de vie assurée et de tranquillité, à raison de deux mille par mois soit 20 000. Il est plus que probable que je passerai ces dix mois à Mézels, qui n'est pas habitable, qui représente tout ce que je possède de certain et que je veux arranger de manière à y vivre au moins 8 mois par an sur douze. Je ne puis avoir de l'eau, l'électricité, arranger des murs qui croulent et mettre du plancher à la place de celui qui est pourri, à moins de 15 à 20.000 frs, ce qui anticipe déjà sur les mois d'existence.

J'ai conscience que je dois enfin faire cela pour moi; car nul ne le fera à ma place, et plus les années passent, plus les toiles diminuent, plus je restreins mes possibilités d'écrire, plus j'entrave ma vie et mes vrais besoins.

Quand je n'avais encore pris la résolution de me faire opérer, j'avais projeté d'acheter une voiture d'une quinzaine de mille francs ; non par luxe, mais simplement par utilité puisque je ne peux plus du tout marcher, qu'un seul entêtement pour promener les chiens depuis deux jours me vaut des crises douloureuses, des nuits blanches. A Mézels, loin de tout, je ne pouvais vivre qu'avec une voiture.

N'optant pas pour Mézels, avec toutes les réparations nécessaires pour le rendre véritablement habitable un bon bout de temps, je n'envisageais que Marrakech, avec équivalence de débours mais rien d'habitable en revenant en France.

Enfin, s'il rentre un peu d'argent, je dois le mettre de côté pour séjourner à Paris quand la nécessité me contraindra d'y revenir, et j'écrivais justement hier à Armand ces détails en le priant d'acheter les toiles de Loutreuil qui passeraient en vente, sans que cela me démunisse de la somme possédée, sur laquelle j'établis pour la première fois depuis trois ans de soucis, une année de travail.

Très froidement, pouvez-vous, vous qui êtes deux, en âge et santé, ce qui laisse le champ vaste, malgré la déception que je vous apporte, me blâmer de voir enfin clair dans ma situation présente et d'essayer de ne point l'embourber, si je veux être tranquille et essayer d' écrire enfin tranquille (du moins du côté argent, car hélas il y a tout le reste) durant quelques mois qui viennent ?

Comment voulez-vous que je me croie la carte forcée ? Il était absolument naturel qu'en pleine détresse, ne voyant que le côté « Trois Magots », vous m'appeliez à l'aide ; il ne l'est pas moins que je vous confie à quel point je suis lasse, à quel point je joue ma dernière carte par rapport à ce que j'ai voulu de ma vie, en vous refusant une somme qui ne doit en aucun cas me manquer, puisque aussitôt libérée par l'opération, je veux me mettre au travail tout en procédant à la réfection de Mézels - A moins qu'incapable de diriger les travaux, je doive alors abandonner Mézels, le laisser en son actuel délabrement et partir pour Marrakech. Enfin, en admettant que l'opération envisagée mette un terme à ma propre vie, ne savez-vous assez d'elle pour ne vous souvenir que JE N'AI PAS LE DROIT DE MOURIR SANS RIEN LAISSER ?

Même sans argent dispersé il y aura alors assez de complications comme cela, pour que, disparue, ce qui n'a jamais cessé d'être ma volonté, mon devoir, s'accomplisse. Je ne m'explique pas davantage sur ce point bien qu'il soit le plus cuisant de tous, je vous prie simplement de vous souvenir de toutes choses confiées, ignorées d'Armand, de Pépin, de Cécile peut-être, oubliées par vous, c'est trop naturel, mais qui m'écrasent depuis tantôt 18 ans... vous y êtes ?

La lettre de Pépin, reçue avec la vôtre, ne concernant absolument que vous , je ne crois pas devoir lui répondre, mais en toute amitié, je voue prie vivement de lui lire celle-ci. J'espère qu'elle comprendra qu'il arrive un moment où les plus grands sentiments ne peuvent vous faire dévier d'une ligne que l'on s'est fixée, que l'on a atteint péniblement, et qui peut seule vous mener au but toujours entrevu, toujours délaissé par amour, amitié ou faiblesse.

Je suis trop brisée pour exposer un autre raisonnement. Avant toutes mes amitiés, ma vie et ce que je désire en faire compte forcément avant tout ; je ne dois mourir sans laisser un peu d'argent et un livre. Ce livre ne n'adressera qu'à un être, et si fou que cela paraisse aux autres, je ne puis me conformer à 35 ans à autre chose qu'à ma vérité individuelle. Je n'ai ni le droit, ni la possibilité d'agir autrement et la vie est si juste que tout, absolument tout ce que je fis (rompant perpétuellement mes devoirs véritables, m'en créant d'autres sous couleur d'idéal, mais en réalité lâche comme tous les êtres et parce que c'était plus facile ainsi), m'est retombé lourdement sur les reins ; je n'ai pas à me plaindre, nous sommes tous responsables de nos actes, mais je désire tant que ceux à venir ne ressemblent à ceux commis.

Si, dans un an, je n'ai rien fait qui vaille, vous serez en droit de penser que je suis une ratée, et que j'eusse mieux fait d'aider mes amis, que de répondre aux appels profonds de mon passé. Présentement, je mets le peu d'espoir qui me reste à croire que je justifierai envers vous mon attitude d'aujourd'hui, et pour moi celle de tous mes jours vécus.

Je pense que la lecture de ces lignes ne vous laissera supposer un instant que je refuse par manque de confiance ; vos actes m'ont souvent fait mal, je vous ai souvent jugé, j'ai souvent perdu confiance ; je vous l'ai toujours rendue, sans mérite, ne me basant pas seulement sur les efforts très grands que je vous voyais faire, mais sur les souvenirs de mes propres défaillances (différentes mais graves) et sur le besoin que j'avais moi-même de rencontrer autre chose que du doute. Je suis persuadée que si j'avais prêté cette somme, vous auriez fait tout votre possible pour tenir vos engagements ; je sais aussi que malgré votre activité intelligente ce n'est pas en trois mois que vous rétablirez votre situation commerciale. Je redoute l'imprévu sur lequel vous fermez les yeux, parce que je n'ai plus la force de m'exposer à de nouvelles débâcles ; j'ai déjà assez de mal à m'en tirer avec un horizon éclairci.

Votre lettre m'a si fort bouleversée que c'est seulement en y répondant que je comprends votre appel téléphonique d'hier soir. Sans doute vouliez-vous me faire comprendre mieux le caractère aigu de votre situation. Dois-je croire que vous pensiez alors : il est terrible de céder Dabit à Gallimard au moment où cet auteur peut être un succès de longue haleine pour moi, ou pensiez-vous au contraire : j'ai envoyé cette lettre assez désespérée à Champigny mais tout est changé puisque l'offre de Gallimard peut nous sauver ?

J'y réfléchis depuis un moment : au point de vue édition, il est lamentable d'avoir lancé Dabit, et de se le faire chiper. Au point de vue général, si vous trouvez de l'argent sans vous endetter auprès de qui que ce soit, je crois que l'évidence devant laquelle il faut s'incliner c'est qu'en affaires, au point où vous en êtes, il est préférable de gagner immédiatement moins, plutôt que s'endetter pour envisager des bénéfices éventuels. En peinture, je raisonnais un peu différemment ; mais parce que je ne m'occupais que d'un seul peintre et que ce peintre est mort .... Néanmoins j'ai vendu les trois quarts de l'œuvre de Loutreuil à bas prix, c'est mieux. L’affaire de fin 1929 me donne une année de répit pour respirer, tandis qu'en voyant plus grandement, j'aurais fait plus de dettes et il ne serait pas resté grand-chose, une fois celles-ci payées.

Si Gallimard offre un beau prix, je crois que votre intérêt immédiat est d'accepter ; l'essentiel pour vous n'est pas de garder Dabit (ce qui serait très intéressant, d'autant que c'est vous qui l'avez édité ) ; non, je n'en sors pas, l'essentiel pour vous est d'asseoir solidement les Trois Magots et leur réputation pour éditer d'autres auteurs et vous ne manquerez pas d'être sollicité après le succès de L'Hôtel du Nord.

Et maintenant que j'ai dit tout ce que mon amitié impuissante croyait devoir dire, j'ajoute ceci. Quel est le chiffre exact du papier madagascar qui manque pour les chansons ? Cela ne doit être gros ni terrible, mais alors pourquoi m'avoir dit, lors de mon départ, que le madagascar allait être tiré et comment se fait-il qu'il n’y en ait de tiré ? J'offre ceci : faites un maximum de publicité pour ce livre qui n'en vaut pas la peine mais qui vous en a donné. Je paye cette publicité et je paye le madagascar qui manque. C'est tout mais c'est certain. En fin d'année 1930 vous me rembourserez le papier et la moitié de la publicité, mais faites-la intense afin de provoquer des ventes. C'est tout ce que je peux faire, et ne perdant une seule seconde de vue tout ce que j'ai exposé plus haut, qualifiez-moi d'égoïste mais je ne distrairai un seul sou qui n'aide directement ou indirectement mes projets. »

Cette lettre contient nombre d'éléments biographiques qui ne sont pas tous déchiffrables. Champigny y parle d'une opération importante dont je ne sais rien, sauf ce qu'elle en dit en marge d'une lettre de Denoël : « Je me fis opérer. Malade avant, je devins infirme après et le suis restée. » Dans une lettre qu'elle envoie, en janvier 1925, à Christian Caillard, elle écrit qu'elle est allée à Montparnasse « acheter mon instrument de torture », mais sans que l'on sache de quoi il s'agit. Peu après elle reproche au même de lui faire perdre du temps en démarches dans Paris « alors que je ne prends même pas celui d'aller chez le docteur pour me faire soigner ». Loutreuil, quelques jours avant sa mort à l'hôpital Broussais, lui disait : « Soignez-vous, ménagez votre vie physique, voyez ce que j'ai fait de la mienne ».

Martine Azoulaï, auteur d'un article bien documenté sur la parfumeuse Germaine Cellier, écrit que sa mère (cousine de la parfumeuse) se souvenait d'une femme « assez forte et avec un problème à la hanche, marchant mal ». L'opération de chirurgie orthopédique, dont la nature n'est jamais précisée par Champigny, eut lieu le 7 décembre 1930 à Nice.

Bernard Steele paraissait prendre les choses à la légère : « Décidément vous tenez à nous épater ! Qu'est-ce que c'est que ces façons de se faire opérer comme cela, sans crier gare ! » Mais il rectifie aussitôt, après avoir reçu des précisions de Catherine Mengelle, qui lui a fait savoir l'essentiel : « c'est-à-dire que tout va bien et que l'opération est une réussite. Nous félicitons ces messieurs de la " toubiberie " ! Ils ont fait un sacré bon travail. [...] Tous vos troubles vont disparaître et vous allez pouvoir vous remettre à goûter toutes les joies de la vie qui vous ont été si longtemps soustraites. [...] Vous souvenez-vous de certain soir, où je vous disais que vous vous feriez opérer, et que rien n'était à craindre ? Je voyais clair, n'est-ce pas - pour moi, tout cela ne faisait pas de doute. Je suis heureux d'avoir eu raison. Pour le reste, c'est-à-dire votre colonne vertébrale, tout s'arrangera de la même façon heureuse, grâce aux soins de votre chiropractor. » [lettre à Champigny, 9 décembre 1930].

Depuis le départ de Christian Caillard, Champigny vit à Mézels avec Catherine Mengelle, une jeune orpheline dont la présence a créé de multiples incidents avec sa mère, qui selon une lettre de novembre 1928, avait décidé « de se mettre d’accord avec moi et suspendait toutes ces histoires de police, qui reprirent après lorsque, sans aucune réponse de moi, cette femme crut que je me jouais d’elle et entraînait sa fille à la perdition ! »

On n'en saura pas plus, mais Germaine Cellier assurait que Champigny avait été « l'initiatrice » de Catherine, une jeune fille si insupportable qu'elle avait dû être exorcisée lorsqu'elle était pensionnaire d'une institution religieuse à Créon, selon Martine Azoulaï qui ajoute : « L'une de mes sœurs aurait dû s'appeler Catherine ; ma tante a refusé en raison de la personnalité destructrice de sa cousine. »

Germaine Cellier et Catherine Mengelle, vers 1918 (collection Martine Azoulaï)

On ne saura pas davantage quel lourd secret porte Champigny depuis 1912, « le plus cuisant de tous », qui ne lui permet pas « de mourir sans rien laisser » ; on se souviendra que Catherine Mengelle est née le 17 décembre 1911 à Bordeaux, mais il ne semble pas qu'une maternité précoce ait pu causer les handicaps physiques dont elle souffrait depuis dix-huit ans.

Dans sa lettre du 30 janvier Denoël ne faisait aucune allusion à la visite chez lui de Gaston Gallimard : il l'a fait au téléphone le 2 février, et Champigny comprend alors que c'est pour conserver les droits de L'Hôtel du Nord que le jeune éditeur a besoin de toute urgence de ces quinze mille francs. Champigny lui conseille sagement d'accepter l'offre faite par Gallimard de racheter le contrat du roman, et d'asseoir solidement les Trois Magots, mais c'est trop tard : Denoël a refusé l'offre, et il doit à présent surenchérir s'il veut garder Dabit et son livre, car Gallimard a fait à l'auteur des offres alléchantes pour l'amener rue Sébastien-Bottin.

La dernière partie de sa lettre concerne le tirage de luxe sur madagascar de son Grand Vent, paru deux mois plus tôt, et que Denoël n'a pas eu les moyens de faire tirer : Champigny lui propose alors d'avancer l'argent nécessaire à l'acquisition du papier, et celui de la publicité pour le livre - qu'il devra lui rembourser à la fin de l'année.

Irène Champigny a aidé financièrement, à cette occasion, Robert Denoël, mais en spécifiant qu'il devrait la rembourser. Je n'accepte donc pas l'assertion de Max Dorian qui, en 1963, écrivait : « Ses débuts n'avaient-ils pas été facilités par une femme à santé fragile qui dirigeait une galerie de peinture moderne de la rive gauche ? »

Denoël réalisa alors lui-même une série de photos de son amie, destinées à la presse :

Cette longue lettre a aussi ouvert les yeux de Denoël, qui lui écrit peu après : « J’ai vu hier soir Chevalier qui m’a dit votre état. Il m’a parlé avec précision de votre santé. Il est évident qu’une opération est urgente. Le bien physique qu’elle vous donnera, s’étendra à votre moral qui semble être bas. [...] Si vous connaissez le découragement, l’abattement, le sentiment d’être à bout de forces, il faut prendre un grand repos. Et il n’y a pire ennemi du repos que le désordre. Et je crois que le désordre de votre âme est à l’image de votre vie, ces deux dernières années. J’assiste impuissant, inutile, à votre gaspillage d’énergie. [...] Refusez la souffrance physique. Faites-vous opérer. Et tout ce qui est maintenant drame, déchirement, tout ce qui vous conduit à la peur, à la pauvreté, tout cela s’apaisera. Le souvenir vous en restera avec une connaissance plus aiguë de vous-même. Je suis sûr que vos angoisses viennent de votre état physique. Chevalier m’a parlé avec certitude. Pour lui l’opération s’impose. Prenez cette décision sans tarder. »

Il a fait une rencontre inespérée : « Je viens de jeter les bases d’une association avec un jeune Américain qui apporte 150.000 frs pour fonder une société d’édition en dehors des Trois Magots. Je vais pouvoir travailler sans souci des fins de mois. J’aurai des appointements relativement élevés et la moitié des bénéfices ». Ses soucis financiers sont, pense-t-il, terminés, et il n'aura plus jamais besoin de solliciter Champigny.

Entretemps Firmin-Didot, qui avait pris du retard, a publié le volume de correspondance de Maurice Loutreuil, illustré de 38 planches dont 6 en couleurs, et tiré à 635 exemplaires numérotés.

Maurice Loutreuil : autoportrait (© Mons Mirabilis)

Claude Roger-Marx lui consacre, le 25 juillet, dans La Quinzaine critique, une belle notice qu'il termine par ces mots : « Loutreuil promettait d'être un grand peintre. Champigny l'a montré, par ailleurs, en organisant plusieurs expositions de ses dessins et de ses toiles, avec une piété qui ressemble à l'amour. »

Jean Guéhenno avait été plus chaleureux encore en parlant d'un « admirable ouvrage et l'un des plus beaux documents humains que je connaisse. » Mais il ajoutait : « Il faut souhaiter seulement à Mme Champigny, et à cause de cela même, qu'elle trouve un éditeur prêt à en faire une édition courante. » [Europe, 15 avril 1930]. Le livre, en effet, coûtait trop cher pour le grand public, en raison de son tirage restreint, payé par Christian Caillard.

Champigny avait imaginé d'accompagner la sortie du livre par une exposition chez Bernheim mais l'affaire ne se fit pas. Dès le mois de mai 1928 Denoël l'avait mise en garde : « Venons-en à votre exposition de Loutreuil. L’idée est généreuse. A mon avis, sans en avoir parlé à Christian, elle n’est pas pratique. Je ne sais pas ce que les Bernheim ont fait ou pas fait mais je sais une chose de science certaine, c’est que Loutreuil vit par vous et uniquement par vous. Sur les cinquante personnes qui ont acheté du Loutreuil, il y en a 45 qui vous l’ont acheté à vous, à force de discours. Sur ces 45 personnes il y en a dix qui se sont mises à l’aimer sincèrement. Les 35 autres ne savent pas. En tout cas elles ne rachèteraient du Loutreuil que si cela devenait une question de snobisme ou si c’est vous qui le leur vendiez. De cela je suis absolument certain. Donc une exposition Loutreuil qui ne serait pas organisée par vous risque d’être un four complet. Bien plus, il est presque certain que si vous ne vous occupez pas vous-même de la souscription du livre, il irait à un échec certain. Je vois trop bien combien il est difficile de vendre des ouvrages sur les peintres. »

Denoël avait raison : Loutreuil ne s'était vendu jusque-là que grâce à Champigny qui, désormais, ne disposait plus du levier commercial de sa galerie. Quant à son livre, malgré quelques bons articles dans la presse, il mettra de longues années à se vendre.

En avril 1930 Champigny accueille à Mézels Robert et Cécile Denoël pour une quinzaine de jours. A leur retour à Paris, ils emmènent Catherine qui paraît habiter quelque temps chez eux. Le 19 septembre Denoël lui demande d'embrasser affectueusement « l’enfant prodigue dont le séjour ici s’est passé d’une manière parfaite. »

L'opération longtemps différée a eu lieu peu après : « Nous avons reçu la lettre de Catherine, qui nous a donné le détail de votre opération et ses suites. Nous vous plaignons. Mais il y a maintenant une certitude pour nous : ces souffrances ne seront pas stériles puisqu’elles vous acheminent vers un bien-être tout nouveau. [...] Catherine est un amour d’enfant. Ses lettres sont fort émouvantes. J’ai rarement vu exprimer involontairement une affection aussi vive et aussi profonde. Cela vous honore toutes deux. » Champigny peut aussi compter sur l'aide active des parents de Christian Caillard, qui lui tiennent compagnie. Quant à Denoël et son nouvel associé, ils se préparent à inaugurer leurs nouveaux locaux de la rue Amélie.

Au cours des mois suivants Champigny lui envoie des chansons que Denise Séverin-Mars sera chargée de réciter, et les Editions Denoël et Steele, d'imprimer, « dès qu'elles en verront la possibilité. Vous savez, comme nous, combien nous aimerions voir paraître ces chansons avec une musique qui soit une musique », lui écrit Denoël, le 14 janvier 1931. « Notre accord pourrait se manifester par le pouvoir que vous nous donneriez, sur papier timbré, de traiter en vos lieu et place, toutes opérations utiles à l’édition séparée de ces chansons, à leur enregistrement sur disques et à leur diffusion par quelque mode que ce soit. »

Ce contrat accorderait aux deux parties la moitié des bénéfices : « Ces conditions sont celles que nous faisons à tout auteur, que ce soit pour les traductions, les adaptations cinématographiques, les adaptations théâtrales et autres d’un roman ».

Pour le reste : « Notre installation personnelle est terminée, celle des Editions le sera dans huit jours. » Les différents services de la maison d'édition ont commencé à investir l'immeuble du 19 rue Amélie en septembre 1930. En novembre Robert et Cécile ont entrepris d'y aménager un appartement au premier étage, qu'ils ne quitteront qu'en mars 1933, après la naissance de leur fils.

Le 29 août 1931 Denoël lui envoie les deux premiers titres de la collection pour enfants « La Bibliothèque Merveilleuse », qui viennent de paraître : « Vous les lirez. Vous verrez si vous pouvez arriver à quelque chose qui puisse cadrer avec la collection qu’ils inaugurent. J’ai l’impression très nette que vous réussiriez sans peine. Essayez. (En plus, si cela marche, ce pourrait être assez lucratif). [...] Il faut une histoire de 250 pages, facile à comprendre, pour des enfants de 8 à 12 ans. Nous payons de 4 000 à 5 000 francs de droits d’auteur. »

Les comptes entre eux n'ont pas été totalement apurés : « J’aime mieux vous promettre une aide, c’est-à-dire un remboursement de vos avances en trois fois, octobre (fin), novembre et décembre. » Il doit s'agir de la somme qu'elle lui a avancée en février 1930 pour la publicité de son livre Le Grand Vent.

Mme Pépin-Lehalleur, la vendeuse des Trois Magots, lui a donné des nouvelles précises de Champigny qui vit mal, avec sa protégée, à la campagne : « Il me semble, en effet, qu’un séjour au Château Fallet [à l'Estaque, près de Marseille] serait pour vous une chose excellente. Au moins là, vous auriez moins de mal pour l’organisation de votre vie. Je pense beaucoup à Catherine. Pensez-y aussi, Champigny, pensez-y comme si vous étiez loin d’elle. Regardez-la bien. Cette enfant perd sa santé. Pensez à elle avec tout l’amour dont vous êtes capable. Elle en a besoin. »

Mais leurs relations ne seront jamais simples. Cependant que Denoël lui propose des travaux littéraires et lui fait des recommandations pour sa santé, Champigny, qui se morfond en province, prend de l'humeur et la lui montre : « J’ai toujours été surpris de la bizarrerie des sentiments que vous nourrissez pour moi, lui écrit-il. Vous m’avez toujours dit m’aimer et je l’ai cru jusqu’au moment où j’apprenais que dans le même temps votre méchanceté s’aiguisait contre moi, s’aiguisait et s’exerçait non sans arriver à des résultats. Il m’a fallu de l’énergie pour lutter contre un penchant que j’ai pour vous, fort vif vous le savez. »

Une lettre pleine de fiel lui est parvenue : « Cela vous étonnera sans doute d’apprendre que j’en suis triste. Rien n’est affreux comme l’odeur des amitiés mortes. Un jour, sans doute, vous me rendrez cette justice que je ne vous ai jamais voulu que du bien et que je vous ai fait aucun mal. Vous chercheriez en vain dans mes actes, dans mes paroles ou dans mes pensées, un aliment à votre haine. Cette haine se nourrit d’elle-même et cela me fait penser qu’elle se consumera et que vous arriverez à me regarder d’un œil froid. Quand ce moment sera venu, vous connaîtrez d’une manière certaine le vrai de mes sentiments. Quelle que soit votre attitude alors, elle sera moins odieuse et assurément plus digne de vous et de l’amitié la plus forte que vous ayez sans doute rencontrée. »

On ne sait ce qui avait provoqué ces échanges peu amènes. Champigny elle-même, alors qu'elle relisait cette correspondance en 1946, notait au verso de cette lettre : « J'ignore quand cette lettre fut écrite et ce que j'avais dit contre lui car j'eus plus de paroles dures que d'actes méchants. »

Pourtant une première rupture paraît s'être produite car on ne trouve plus d'échanges pendant deux ans. En janvier 1934, la paix n'est pas revenue entre eux : « Ne m’imputez pas une part de responsabilité dans votre vie, c’est inutile, je ne l’admets pas. Je suis en partie coupable de ma propre vie et c’est assez. Et ne jouez pas non plus de cette autre guitare - votre âge, votre état physique - je ne l’entends pas. Vous êtes pour moi un être d’une vitalité prodigieuse, un être doué d’une façon extraordinaire et quand vous voudrez user de vos dons d’une manière suivie, vous réussirez là où il vous plaira de réussir. Chaque fois que je vous vois, je suis de plus en plus convaincu de ce que je vous dis. J’estime - mais je ne vous force pas à partager cet avis - que personne n’a eu la moindre influence sur votre vie (et moi, moins qu’un autre) et que vous avez toujours décidé de votre bonheur ou de votre malheur.

Si vous cherchez près de moi le réconfort qui naît de longues heures d’intimité paresseuse où les plaisanteries, les souvenirs évoqués, le son du phonographe, les cigarettes fumées, les chansons et les silences attendris créent l’atmosphère souhaitée, je crains fort que vous ne le trouviez pas. D’ailleurs ce n’est pas de moi que vous attendez cela. Vous avez toujours eu tout un personnel d’amis qui tiennent ce rôle à la perfection. Vous venez me voir pour entendre des vérités, quitte à en souffrir après. Vous savez bien que pour vous, je ne serai plus jamais complaisant, tout au moins pour ce qui compte. Vous me demandez de vous aider dans votre travail, sincèrement je puis et je veux vous aider. C’est en étant impitoyable que je puis vous rendre service. Si vous avez une autre conception de cette aide, j’ai peur que nous ne nous entendions pas. Il vaudrait mieux y renoncer tout de suite et vous adresser à quelqu’un d’indulgent. »

Le 3 juillet 1934, alors que leur différend paraît aplani, Denoël lui écrit à l'hôtel des Célestins à Vichy, où elle s'est installée : « Je pars en vacances demain et votre demande me laisse dans l’embarras : je ne sais si j’aurai le temps d’écrire la page que vous me demandez. En tout cas, ce ne sera qu’une approximation très probablement fade. Vous savez que je ne suis pas un homme de premier jet. »

L'article qu'il consacre peu après à son amie est très beau : on peut croire qu'il l'a peaufiné. J'ignore où il fut publié. Denoël écrit : « J’ai évidemment un petit canard où je pourrai faire passer ce papier. [...] Ce papier paraîtra la semaine prochaine : je vous en ferai parvenir cinquante exemplaires. »

En marge de l'article Champigny avait noté en 1939 qu'il fut « lu au poste de la Tour Eiffel. Un littérateur dont j'ai oublié le nom dit aussi des choses si élogieuses que, médusée et confuse, je ne me fis même pas présenter. » Elle ne précise pas quand eut lieu l'événement mais Denoël, dans une lettre du 13 septembre 1935, lui avait écrit: « Je ne sais pas si je pourrai ce soir vous entendre aux P.T.T., mais je tâcherai. »

L'article demandé à Denoël par Champigny était donc destiné à relancer son recueil Le Grand Vent, et il fut lu sur les ondes de « Radio Paris P.T.T. » par Charles Guyard le 13 septembre 1935 à 20 heures.

Les Denoël passent leurs vacances à Vouvant-Cézais, en Vendée : « C’est un Mézels moins sévère, moins grand, une nature plus proche de nous. J’y puise un peu de cette vitalité qui se perd si vite à Paris. J’y serai - à Paris - le 6 août. Mais vous y verrai-je ? Nous avons bien des points à éclaircir. Quelques heures de conversation liquideraient tout l’arriéré. Et notre amitié pourrait reprendre un cours paisible », lui écrit-il, le 25 juillet.

La rencontre espérée eut lieu, en effet : « En août, à Paris, nous avons enfin tout éclairci, tout compris. A tour de rôle nous eûmes l’un pour l’autre, sans désirs charnels, une tendresse amoureuse qui explique nos mutuelles sévérités, nos injustices, nos errements. », note-t-elle en marge de la lettre de Denoël.

Dans cette même lettre Denoël lui écrit qu'il a reçu son envoi : « C’est du plus haut intérêt. Vous réussissez admirablement dans la notation directe. Il y a là un frémissement de vie, une passion pour la vérité, une variété, un tragique, un comique aussi, de la tendresse, de la férocité et par-dessus tout une ardeur à vivre, un goût de ce qui existe, qui donnent à ces pages un mouvement, une couleur et un accent entièrement originaux. »

On ne sait exactement de quels manuscrits il s'agit, car la plupart ont disparu, mais il semble que Champigny tenait un journal, un peu à la manière de Jules Renard, et qu'elle remplissait ponctuellement ce qu'elle appelait ses « cahiers bruns », dont elle venait d'envoyer quelques volumes à Denoël.

Elle le confirme dans une note de 1945 en marge de cette lettre : « Cette lettre de juillet 34, il l’écrivit après communication de plusieurs cahiers aussi au point, je le sais, que les rares survivants. Il fut désolé de me les avoir rendus quand il apprit que les histoires policières de Vichy m’avaient contrainte à brûler une nuit des caisses de dossiers, cahiers, manuscrits ébauchés ou finis, poèmes, etc., et une pleine cantine de vingt-cinq années de correspondances, des dossiers du temps de la galerie, des dossiers de graphologue. Je l’ai vu regretter ces pertes au point de croire sans arrière-pensée possible qu’il en faisait grand cas. Heureusement j’avais gardé ce dossier incomplet de nos lettres. » C'est celui que j'utilise aujourd'hui.

J'ignore quelles sont ces « histoires policières » qui ont dû avoir lieu durant l'Occupation puisque Champigny parle de « vingt-cinq années de correspondances ». Peut-être ont-elles un rapport avec certaines activités de son amie Catherine Mengelle qui, en 1943, vivait à Broches, à sept kilomètres de Mézels.

En novembre 1934 Champigny passe quelques jours de vacances près de Barcelone : « Pendant que vous grelottiez dans votre Gerona (où est-ce ?), je m’enrhumais à Rome », lui écrit-il, le 21. Pour composer un numéro spécial du Document, l'éditeur s'est rendu au Vatican : « J’ai vu le Pape, un petit vieux trapu, puissant et mal rasé. Il louche, semble bilieux et un peu sale dans sa soutane blanche. »

Mais l'objet de la lettre concerne un livre que projette Champigny : s'agit-il d'un de ses « cahiers bruns » ? Il lui explique : « Pour faire un livre honnête - entendez bien ce terme de commerçant - il faut un minimum de 180 pages dactylographiées de la dimension de votre lettre. Vous pouvez aller sans crainte jusqu’à 225. Au-delà, c’est le gros livre, ou l’impression destinée à un public pourvu de bons yeux. Mais que ces questions ne vous troublent pas. Allez-y, en vous rappelant - c’est essentiel - qu’un livre doit être vivant. Coupez le superflu. [...] J’ai hâte de lire votre manuscrit, tapé à la machine (interlignez, je vous en supplie), dégagé du sortilège de votre écriture, tout nu, tout net, comme si je ne l’avais jamais vu. Souffrez à l’écrire, déchirez-vous, saignez, tant pis et tant mieux. C’est difficile de faire un livre vrai, croyez-moi. Mais je suis bien honoré que la pensée d’être publiée rue Amélie vous pousse à faire quelque chose de très bien. Je vais augmenter les appointements du chef de la publicité. Mais ne perdez pas un jour. Il faut que ce soit terminé pour janvier. J’aimerais assez de vous " sortir " au printemps, s’il fait beau. Un livre de vous qui paraîtrait un jour bien soleilleux, ça serait sûrement un succès. »

Ces projets étaient sans doute trop beaux pour aboutir. Le 19 juin 1935, il lui écrit qu'il a appris par Catherine - devenue parfumeuse dans le XVIe arrondissement - qu'elle était malade, ce qui a reporté à plus tard ses projets d'édition. Entretemps Champigny l'a invité à faire une conférence à Vichy à l'occasion d'une foire-exposition qui s'y déroule à partir du 29 août.

Denoël ne demande pas mieux que de venir à Vichy, mais Cécile « a eu un accident très grave qui l’a forcée à une opération. Il y a quinze jours qu’elle est à la clinique ». Il ne dit pas non, si cela peut coïncider avec son travail qui est énorme : « J’ai deux numéros spéciaux du Document en train et cela m’occupe à peu près 14 heures par jour ». D'autre part, puisque Champigny cherche des conférenciers, il propose son ami Maurice Percheron, qui pourrait « faire une conférence épatante sur la Chine mystérieuse, par exemple, la Bataille du Pacifique (Japon-Amérique), ou n’importe quel sujet sur l’Extrême-Orient. C’est un conférencier remarquable et je crois qu’il serait assez heureux de se déplacer. De toute manière, vous auriez bien du plaisir à le rencontrer, il vous parlerait des sorciers et des lamas d’une façon incroyable. »

Fin juin 1935 il rassure Champigny quant à sa femme : « Cécile va tout à fait bien. On lui a enlevé l’utérus et un ovaire. L’accouchement et l’infection qui en était résultée avait tellement modifié les organes que le pire était à craindre. L’opération a été décidée et faite en quelques quarts d’heure. »

Pour sa part il a travaillé « d'une manière infernale » mais il vient, dit-il, d'opérer « un admirable redressement financier qui va nous permettre de voir venir les journées d’octobre sans crainte ». Son amie voudrait visiter la Russie ? Qu'à cela ne tienne : « vous y serez très bien reçue, car j’y connais des tas de gens. Venez me voir : je vous ferai rencontrer qui vous voudrez d’utile à votre projet. »

Dès le 22 juillet, il lui envoie tous les prospectus que son frère Pierre a pu dénicher à l'Intourist. Deux jours plus tard, ce sont les lettres d'introduction promises. Il se réjouit de la revoir à Vichy : « Je me demande quelle figure je ferai devant ce public : j’en suis, par avance, mal à l’aise. Il y a dix ans que je n’ai plus affronté une salle. Aussi j’espère que vous serez pitoyable à mes balbutiements, si par hasard le trac me saisissait. »

Durant le week-end du 10 au 11 août, Denoël fait une escapade à Vichy. Des mots ont été prononcés, certains aveux, aussi. Le 13, il écrit à Champigny : « J’étais aussi un peu stupide, lent à découvrir les choses, j’imaginais mal que l’on pût m’aimer. Et jamais sauf à certains soirs, deux ou trois fois au plus, je n’ai cru pendant la première année que nous nous connaissions, que vous pouviez avoir pour moi plus qu’un sentiment de camaraderie, avec tout ce que cela peut comporter de gentillesse vraie à l’occasion, et, en même temps, d’inattention. Et je me rappelle qu’un jour Anne - c’est un souvenir tout récent - m’avait fait des allusions souriantes à un sentiment plus vif que vous pourriez éprouver pour moi. Cela m’avait paru si invraisemblable, si incroyable, que j’ai haussé les épaules. Votre vie à cette époque était un incroyable tourbillon. Parmi tous ces hommes, toutes ces femmes que vous entraîniez avec vous, comment pouvais-je imaginer qu’il y avait aussi place pour moi ? »

Il y joint une lettre commencée la semaine d'avant, et qu'il n'avait pas osé envoyer : « J’éprouve pour vous un sentiment très profond d’attachement qui n’a jamais eu de cesse depuis le jour où je vous ai vue chez Houyoux pour la première fois, furetant dans les livres ; tout m’avait frappé chez vous, vos yeux chauds, votre vivacité, votre charme animal, votre démarche, votre langage. En une minute, vous m’aviez séduit. »

Champigny à Vichy en août 1935 (photo Robert Denoël)

Le 29 août Denoël revient à Vichy pour y faire sa conférence sur les « Editeurs et gens de lettres ». Champigny est venue l'accueillir à la gare en compagnie d'un journaliste de vingt-quatre ans, René Barjavel, qui, dès le lendemain, publie dans Le Progrès de l'Allier : « En sautant du train : Une interview-express de Robert Denoël », et le 1er septembre, le compte rendu de sa conférence.

Rentré à Paris le 1er septembre, Denoël écrit aussitôt à Champigny : « Vous vous êtes montrée exquise durant ce séjour. Vous aviez tout arrangé pour que les quelques moments que nous avions à passer ensemble fussent parfaits et ils l’ont été. »

Il poursuit sur le même ton que dans sa lettre du 13 août : « Il se mêle à cette tendresse un peu de sensualité, j’aime de toucher vos mains, vos bras, d’embrasser vos yeux, votre bouche, de sentir vos bras autour de moi. Mais, c’est une chose abominable à vous dire, vous ne me la pardonnerez peut-être pas, je n’ai jamais eu de grand désir physique pour vous. Je n’ai jamais rêvé de vous posséder. Dès le premier jour, je ne rêvais pas plus que cette tendresse enveloppante. Je ne voulais pas vous posséder. Je sentais sans doute que vous ne pouvez appartenir à personne, que malgré ce que vous disiez vous ne pouviez plus être l’esclave, la femme vouée à l’amour et qui en tire toutes ses peines et toutes ses joies. [...] Je me suis écarté de vous, la vie a passé, je me suis fait autrement. Mais vous étiez toujours présente à mes yeux ; loin ou près, j’ai gardé la même tendresse qui nous permettra toujours, j’en suis sûr, de nous retrouver avec une joie mêlée de regret, mais avec joie. Que vous dirais-je encore, chérie, que vous n’ayez compris ? Toutes mes injustices, mes irritations contre vous et toutes les vôtres contre moi, elles s’éclairent maintenant. Je voudrais que notre affection demeure toute unie, très chaude, sans heurts, sans tempête ; qu’elle soit pour vous et pour moi, le refuge des heures noires, des solitudes du cœur. »

Quand Denoël s'épanche, trop rarement, il le fait totalement, et Champigny est, depuis le début de leur amitié, son unique confidente. Il termine par un mot aimable à l'intention du journaliste qui l'a si bien accueilli : « j’écrirai dans deux ou trois jours à Barjavel, que je suis bien content de connaître. »

Le lendemain, il revient sur son séjour à Vichy : « j’ai repensé à notre ami Barjavel. S’il venait à Paris, croyez-vous qu’il serait capable d’un travail de documentation, de surveillance, de recherches et de mise en pages ? Bref, croyez-vous qu’il pourrait assumer les fonctions de secrétaire de rédaction du « Document » ? [...] Je cherche depuis des années un garçon un peu subtil qui pourrait me seconder dans la fabrication. Il y a mille détails que je suis appelé à négliger parce que j’ai beaucoup trop de travail pour m’y attacher et ces détails ont leur importance. Barjavel serait-il homme à me seconder d’une manière assidue ? - me serait-il entièrement dévoué ? - Vous comprenez très bien la collaboration que je recherche. [...] Vous connaissez Barjavel à fond. Vous devez savoir s’il répond oui ou non à cet emploi. [...] Ne lui en parlez pas : je voudrais avoir votre opinion d’abord. »

On n'a pas la réponse de Champigny mais la lettre que Denoël lui envoie quelques jours plus tard ne laisse aucun doute sur son contenu : « Merci de votre lettre, Chérie, c’est entendu : j’ai écrit à Barjavel pour lui proposer une collaboration immédiate. Je pense comme vous qu’il peut en advenir des tas de choses heureuses et je serai content de vous les devoir. »

A Paris, la rentrée est pareille, chaque année : « Je suis repris par la danse. Un jour j’écrirai la complainte des échéances difficiles. César Birotteau a une descendance formidable ! Ces huit derniers jours, je n’ai été occupé que d’argent. Je compte, je recompte et j’arrive toujours à des totaux dérisoires. »

Champigny, elle, se préoccupe à nouveau de son voyage en Russie : « Je ne sais que vous conseiller, Chérie. Je crains pour vous les rigueurs d’un climat pour lequel vous n’êtes pas faite. » C'est aussi l'avis de Maurice Percheron - que Champigny a rencontré début septembre à Vichy - qui connaît bien le pays.

Début octobre Champigny a renoncé à la Russie et opte finalement pour le Massif central. Il était prévu que Denoël, Cécile et leur fils passent quelques jours de congé à Mézels, mais : « Ne comptez pas sur nous pour la Toussaint. Je ne peux quitter Paris cette année. Tout est trop grave. Je suis un peu comme Charlot dans " La Ruée vers l’or ". La cabane est sur la crête, je m’y déplace avec terreur et chaque mouvement risque de me précipiter dans le gouffre. »

Le 12 octobre Denoël répond à une lettre un peu amère de Champigny, qui vit trop seule à Mézels, et dont le ton nostalgique est contagieux : « C’est vrai que je suis rarement moi. C’est que je ne me suis pas encore trouvé. J’hésite. Je tâtonne. Mais ce ne sera plus très longtemps. Je sens que je suis maintenant, depuis quelques mois, sur la vraie voie. Notre rencontre y est pour beaucoup. J’ai eu cette année de grands déchirements intérieurs, des souffrances longues. Cela m’aide à faire le tour de moi-même, à prendre contact... Vos lettres et cette nuit si extraordinaire par tout ce qu’elle a réveillé en moi, m’ont poussé sur la bonne route. La petite lumière va bientôt luire. Si elle pouvait luire en même temps pour vous, pour tous les êtres que j’aime, que ce serait beau ! »

Le 24 janvier 1936 Denoël s'inquiète pour son amie, qui est à nouveau malade : « Est-ce bien prudent de demeurer dans ce pays humide et d’y habiter une maison ruineuse, pour parler comme Ronsard ? Mais je n’ajoute rien puisque je n’ai pas de remède à vous offrir. »

Denoël veut parler d'une maison ruinée : un incendie est survenu dans sa maison de Mézels et Champigny lui a confié plusieurs œuvres d'art : «Vos tableaux ornent nos murs et donnent à l’appartement une stabilité nouvelle. Ils nous feraient penser à vous, s’il en était besoin. Vous êtes très proche de nous. »

Le 1er février c'est un Denoël désemparé qui écrit : « A mes difficultés normales, s’ajoute une cause nouvelle de désarroi. Une de mes sœurs est en train de mourir, Cécile est partie près d’elle. Je demeure à Paris et ne la reverrai, sans doute, que morte. » Cette sœur de 24 ans mourra en effet quinze jours plus tard de tuberculose.

Le 13 février il a appris par son associé que Champigny se portait mieux : « Steele m’a dit qu’il vous avait trouvée vaillante, pleine de feu, nullement accablée par vos souffrances et sans pleurs devant les ruines. Il a passé des journées et des nuits bienfaisantes auprès de vous. Je l’ai retrouvé l’œil désembrumé, avec une tendance au rire entier et à la bonhomie que je ne lui avais plus vues depuis longtemps. »

Pour sa part il a passé des jours pénibles à cause de la mort prochaine de sa sœur Suzanne : « Et puis le temps emporte tout, je me suis déjà habitué à cette mort. Je suis ainsi. Il faut que je me tourne vers les vivants ». Champigny lui a reparlé de l'édition de ses « carnets bruns », mais les temps ont changé et des bouleversements politiques se profilent.

Le 28 août, le constat est clair : « j’essaye de sortir des décombres que le Front populaire m’a fait tomber sur la tête [...] Impossible de vous envoyer de l’argent. Jamais nous ne fûmes plus pauvres, plus en difficultés. » Mais il a reçu du gouvernement un mandat de 4 000 francs pour le sinistre de la maison de Mézels : « Steele s’occupe des démarches pour le faire payer et vous enverra la somme dès qu’il le pourra. »

Il donne ensuite à Champigny des nouvelles parisiennes : « Pas vu Catherine. Il paraît qu’elle fait de l’élevage avec la créature hollandaise dans une maison près de Tourette, interdite aux hommes, considérés comme bêtes dangereuses. J’ai revu Christian [Caillard] toujours gentil, un peu vieilli, mais pourvu d’une commande du Gouvernement pour l’Exposition. Klein a raté la bourse Blumenthal mais garde sa sérénité et sa malice. Barjavel vit en concubinage avec une jeune fille fort belle [Madeleine de Wattripont], qu’il a trouvée dans le bureau de l’Anthologie sonore. Cette inconduite lui réussit fort bien et il montre partout la gueule d’un homme heureux. Et je suis content de sa collaboration : je pense que cet hiver il n’aura pas beaucoup le temps de badiner car je lui réserve beaucoup de travail. Steele va de mieux en mieux. Billy [Fallon] bachotte. Pierre [Denoël] est toujours Pierre, barbu, plein de boutons et de silence. Le Document dort depuis 3 mois, mais j’espère le ressusciter à la rentrée sous forme hebdomadaire. Je dirige " techniquement " un hebdomadaire déjà paré [L'Assaut], qui paraîtra en octobre. »

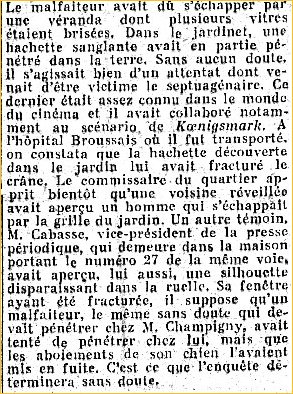

La dernière n'est pas la moins curieuse : « Votre père a eu une histoire singulière qu’il vous aura sans doute contée. Cambriolage, tentative de meurtre, hôpital dont il vient heureusement de sortir. Je n’ai pas voulu vous alerter car cela aurait pu avoir des suites tragiques et je n’ai rien voulu vous dire sans être mieux informé. C’est une histoire imbécile et bien extravagante. »

C'est la première et unique fois que le nom du père d'Irène Champigny est mentionné, à l'occasion d'un fait divers tragique. Deux semaines après l'incident, Denoël paraît en minimiser les suites, alors que le vieillard a été trépané le lendemain :

L'Humanité, 12 août 1936

Le même jour Le Figaro publiait un article plus détaillé. Dans le cours du texte, on apprend que René Champigny « était assez connu dans le monde du cinéma et qu'il avait collaboré, notamment, au scénario de Koenigsmark. »

Le Figaro, 12 août 1936

René Champigny avait en effet participé au scénario du film tiré du roman de Pierre Benoit (1918), tant dans son adaptation de 1923 par Léonce Perret que dans celle de Maurice Tourneur, qui était sortie dans les salles parisiennes en octobre 1935. Ce n'était pas sa seule participation au cinéma : en 1910 il avait écrit le scénario d'un film parlant, « La Double Taxe », et un autre en 1913 : « Monsieur Pingre ».

Champigny s'est aussi essayé au théâtre de boulevard. En 1907 il écrivit, en compagnie de F. Verdellet et Ferdinand Bénech, une comédie en un acte intitulée « De la croupe... aux lèvres » ; en 1910 avec le même Bénech il écrivit « La Double Vie », une comédie-bouffe en un acte ; en 1911 un scénette : « Bidouillard, scène militaire », en collaboration avec Lucien Plébus.

René Champigny (© Olivia Brunel)

On retrouve son nom jusque dans la chanson populaire. En 1913 il a écrit les paroles de deux chansons comiques de Henri Piccolini : « Se souvenant » et « Un beau crime ». Un peu plus tard, il a co-signé, avec Bénech et Piccolini, le texte d'une chanson interprétée par Berthe Sylva : « Dans les fortifs ». Dans ce milieu des chansonniers il a rencontré Pierre Mac Orlan, qui compose, comme lui, des textes de chansons de boulevard. C'est peut-être l'origine des relations amicales nouées par Irène Champigny avec Mac Orlan, vers 1919.

Sans être absolument sûr qu'il ne s'agit pas d'un homonyme, René Champigny a publié en 1929 Chou-Chou aux Editions Graphia et, chez le même éditeur, la même année : Das falsche Wappen der Stadt Hallein.

En septembre 1936 Irène Champigny visite la Nouvelle-Calédonie et propose à Denoël de lui rédiger des articles qui trouveraient place dans un numéro spécial du Document consacré à l'île polynésienne. L'éditeur ne la décourage pas mais lui explique qu'un tel numéro ne pourrait dépasser 16 pages, comme celui qu'il a consacré aux Antilles : « Les prix d’imprimerie ont augmenté de 20 %, le papier de 30 %. Il n’y a que les subventions qui diminuent. »

Dans une lettre qu'il lui envoie le 21 septembre à Plum, une petit village en bordure de la baie des Pirogues, Denoël la remercie de la subvention proposée par le gouverneur de l'île qu'elle a sollicité, mais il a des exigences précises : « Il faut évidemment qu’il me fournisse la copie entièrement gratuite et des photographies, au nombre de 30 ou 40, également gratuites. Pour la copie le problème est facile à résoudre, il n’a qu’à demander à ses chefs de services et aux industriels intéressés de lui faire des topos sur ces questions. Pour les photographies, il en ont certainement au Gouvernement et je trouverais tout à fait immoral de les payer. Le numéro des Antilles ne nous a rien coûté à cet égard. Quant à la publicité que vous pourriez trouver; je joins à tout hasard aux numéros des Antilles plusieurs exemplaires de notre tarif, pour vous permettre, le cas échéant, de solliciter, pièces en main, les gens utiles. »

Pour ce qui concerne sa rémunération, il répond assez évasivement : « Notre situation est actuellement extrêmement critique sans être entièrement désespérée. Nous n’avons aucune trésorerie, dans l’impossibilité absolue de vous envoyer quoi que ce soit avant d’avoir nous-mêmes touché du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Si nous recevons 25.000 frs, nous pourrons pour la préface et la négociation de l’entreprise vous en donner 4.000, mais pas avant d’avoir touché. »

L'entreprise échouera. Champigny n'a sans doute pas obtenu les garanties exigées par l'éditeur. Mais, quand on examine les sujets abordés par la suite dans Le Document : « La Guerre totale », « Que veut le Parti radical-socialiste ? », « La Tragédie des volontaires d’Espagne », on comprend vite que le sujet exotique proposé par Champigny n'était plus à l'ordre du jour.

Elle se trouve toujours en Nouvelle-Calédonie quand il lui apprend, début janvier 1937, qu' « il y a eu du bouleversement depuis votre départ. Disparition de Denoël et Steele qui ont fait place à Denoël, des prix littéraires, de grands progrès. Les Editions seront stabilisées à la rentrée. »

Les Editions Denoël et Steele se sont adjugé trois prix littéraires en décembre : le Renaudot avec Les Beaux Quartiers d'Aragon, le Femina avec Sangs de Louise Hervieu, l'Interallié avec Les Chasses de novembre de René Laporte - malgré quoi la maison d'édition ne sera stabilisée, estime-t-il, qu'en septembre. C'est que le départ du principal bailleur de fonds a créé un grand vide... dans sa comptabilité : « je suis noyé dans un déluge d’affaires : je n’ai jamais tant travaillé ni d’une manière aussi efficace. Bientôt je serai délivré d’un passé très lourd. »

Il n'oublie pas de lui donner des nouvelles de son protégé : « Savez-vous que Barjavel est heureux , marié et qu’il sera bientôt père ? » Le 10 octobre Barjavel a épousé Madeleine de Wattripont, et sa fille Renée naîtra en mai.

Le 29 janvier 1937 Denoël s'excuse de répondre tardivement aux lettres de Champigny : « J’ai fait du toboggan toute l’année, sans reprendre haleine. J’en étais trop étourdi, trop chahuté pour pouvoir vous écrire. Jamais je n’ai connu pareille bousculade. C’est à peine si je commence à respirer. En quelques mots, l’année s’était révélée désastreuse : mévente du livre, mévente du Document, difficultés avec Steele, solitude complète plusieurs mois, Cécile à Nice se soignant, pas de vacances et une lutte d’une âpreté sans égale pour subsister. »

Comme toujours chez Denoël, l'optimisme reprend le dessus : « Puis tout s’est lentement arrangé. Cécile est revenue en meilleure santé, Bernard a liquidé ses complexes, nous nous sommes séparés le plus aimablement du monde et je continue seul à mes risques et périls l’affaire des éditions. [...] De plus en plus de travail, mais la certitude d’étaler en deux ans. Vers 39 l’affaire sera assise et je pourrai songer à une vie moins " à hurler " .»

On note qu'un mois plus tôt il estimait que sa nouvelle société serait stabilisée en septembre 1937, et qu'il juge aujourd'hui que deux bonnes années seront nécessaires. En fait les Editions Denoël ne retrouveront une assise stable qu'à partir de juillet 1941, avec l'arrivée d'un nouvel associé - allemand.

Il lui donne ensuite des nouvelles de ses familiers : Barjavel, bientôt père, est heureux ; Robert Beckers a divorcé ; Serge Moreux lui rend visite de temps à autre, « tumultueux, hilare, plein d’affection, d’idées ingénieuses et des symphonies dans toutes ses poches » ; il rencontre parfois René-Louis Doyon : « nous parlons de vous sur un ton amical, avec un peu de vinaigre mais pas de fiel » ; Béatrice Appia, « ravagée par la mort de Dabit, est partie cacher son étrange douleur à Dakar » ; Christian Caillard peint des décorations pour l’Exposition : « Il est front populaire en diable, comme tous les artistes, comme la plupart des écrivains. Il n’y a plus de milieu. On est pour ou contre. On revit l’affaire Dreyfus. Tout cela m’amuse toujours autant. Je continue à publier communistes et royalistes avec plaisir et sans aucune sorte de cynisme. »

Le 31 juillet, alors que Champigny est rentrée de Polynésie quelques mois plus tôt, l'incompréhension s'installe à nouveau entre eux ; elle résulte de nouvelles démarches de Champigny en vue de faire publier ses écrits : « Il est vraiment très curieux, Chère, qu’une femme aussi intuitive et aussi intelligente que vous ne veuille rien comprendre aux problèmes de l’édition. Bien sûr, c’est un métier terrible puisqu’il exige, quand on a le goût de l’indépendance, une grande dépense de qualités professionnelles jointe à une énorme dépense d’argent. Je crois avoir les qualités, je n’ai pas l’argent. Je suis donc bien obligé de courir tantôt frénétiquement, tantôt au petit trot, après cet argent. »

Lui a-t-elle reproché de chambrer ses textes alors qu'il en publie tant d'autres ? : « Quant à diminuer mon activité, il n’y faut pas songer : ce serait mourir sur place. Je dois, bien au contraire, la développer. Tout cela n’est pas le fruit d’une impulsion, mais d’une réflexion soutenue. Quant à mon programme d’édition, je suis désolé de ne pas connaître votre sympathie à son sujet. Mais de l’avis unanime, je n’ai jamais publié autant de livres valables que cette année. »

Il en arrive à l'essentiel : « Parlons un peu de vous et surtout de vous écrivain. Vous m’annoncez que vous voulez publier un recueil de nouvelles, que je connais pour la plupart, sans y vouloir rien changer. Je vous réponds catégoriquement : non. Ces nouvelles sont impubliables, elles ne peuvent intéresser que les gens qui vous connaissent et, en dehors de ce cercle restreint, elles n’auront aucune diffusion. Ce n’est donc pas au moment où le livre va doubler de prix, que je vais m’engager à publier un recueil que je ne juge pas au point et auquel je ne reconnais aucune possibilité de vente. Vous voulez entrer dans les lettres sans faire d’effort nouveau, vous êtes profondément assurée que ce que vous avez écrit peut être tel quel publié par n’importe quel bon éditeur qui y trouvera son profit et le vôtre. Je ne partage pas du tout ce sentiment. Un livre se construit, s’organise et il y faut du temps et de la peine. Vous voulez me donner un recueil de pages choisies, je dis non. Ni moi, ni personne ne publiera un livre pareil. Faites l’expérience, si vous voulez, mais c’est perdu d’avance. »

Le constat est sévère mais sans appel. Cela ne signifie pas qu'il lui refuse son aide : « Pour l’argent, c’est autre chose. Je veux bien vous donner un peu d’argent de temps en temps pour vous aider. Et si vous écrivez quelque chose grâce à la facilité que cela vous donnera, je m’en réjouirai avec vous. Mais cela ne signifie pas que je suis décidé à vous publier sans examen. Je ne veux pas vous décourager mais je voudrais vous préciser deux points. »

Ces « deux points » sont frappés au coin du bon sens ; il connaît parfaitement son amie, et ce qu'elle est capable d'écrire, mais Champigny est-elle en état d'entendre un tel discours ?

« 1° Il est impossible pour vous de gagner de l’argent en écrivant. Seuls, quelques écrivains de métier, rompus à toutes les ficelles et à toutes les disciplines de salons et de journaux, gagnent de l’argent par leur plume d’une façon régulière. Quelques autres en gagnent accidentellement à la faveur d’un succès. Mais la plupart vivent du journalisme le plus assidu ou d’un second métier (J’y ai renoncé moi-même à cause de cela).

2° Vous ne ferez de carrière littéraire - carrière peu rémunératrice - qu’en suivant la filière. Et suivre la filière n’est pas plus dans votre tempérament que, pour moi, travailler chez un patron. »