Cécile Brusson

Née le 19 septembre 1906 à Liège, décédée le 20 janvier 1980 à Antibes. Epouse, depuis le le 2 octobre 1928, de Robert Denoël.

Le texte qui suit a été rédigé en 1969 à la demande de Dominique de Roux, qui prévoyait de l'insérer dans une nouvelle édition de Apologie de Mort à crédit, suivie de quinze lettres, alors inédites, de Louis-Ferdinand Céline à Robert Denoël. Ce projet ne vit pas le jour.

Cécile en revit le texte en juin 1979 en vue d'une publication dans La Revue célinienne, qui fut retardée du fait de sa mort, et de la disparition de la revue.

Marc Laudelout le publia finalement dans les n° 150 à 155 du Bulletin célinien, qui parurent entre mars et août 1995. Nous le commentons à la suite.

Le second texte, resté inédit, a été rédigé par Cécile le 31 juillet 1979 : c'est un commentaire à l'article de Robert Denoël : « Comment j'ai connu et lancé Louis-Ferdinand Céline », qui devait, lui aussi, figurer dans La Revue célinienne. Il réclame quelques précisions.

*

« Denoël jusqu'à Céline... qui lui ressemblait comme un frère »

Emprisonné dans le cadre trop étroit d'un milieu rigide, bien pensant et universitaire, élevé chez les jésuites, Robert Denoël était un révolté en puissance. Une force comprimée depuis l'enfance bouillonnait en lui, fusant de temps à autre, prête à éclater à la moindre occasion.

Vers 1920 déjà, heurté et blessé par l'incompréhension et la dureté de son père à son égard, il avait quitté les siens, Liège, sa Belgique natale, et s'était précipité à Paris pour tenter une première fois d'y vivre sa vie. Il avait alors dix-huit ans.

Epris de théâtre, il rêvait d'être comédien. Il connaissait par cœur des milliers de vers. Racine, Corneille et bien d'autres qu'il avait appris en ramenant chaque semaine à la maison, durant la guerre, la charretée de pain nécessaire à la famille, par l'interminable montée de la rue des Wallons.

S'étant fait inscrire pour passer une audition, il attendait son tour. Il entendit d'autres candidats donner leurs scènes ; il réalisa tout à coup qu'il avait un accent et qu'il lui fallait à tout prix le perdre. Il s'en fut sans attendre l'appel de son nom.

Parcourant les rues de la ville, il écoutait parler les gens. Lorsqu'il en avait les possibilités, il fréquentait les cafés littéraires ou suivait des conférences. Et, dès qu'il se retrouvait seul ou à son travail, il se répétait à lui-même les textes classiques en corrigeant ses inflexions.

Ayant appris que sa mère, malade, le réclamait, il rentre au bercail. Mais non pas bredouille : il avait respiré l'air de Paris. De ce Paris, berceau de la pensée, dont il ne pourra plus jamais se passer. Rentré à Liège, il reprit courageusement ses études de médecine.

Intellectuel, fin lettré et puriste jusqu'en son moindre souffle, Robert Denoël cherchait sa vie dans une Belgique d'après-guerre qui ne pouvait rien lui offrir qui fût à sa mesure.

En 1922, il partait faire son service militaire au camp de Beverlo. Cet anti-militariste-né y fut un bien piètre soldat. Rapidement, il dut quitter le camp ; il fut envoyé dans un hôpital militaire à Anvers. Un jour, ayant assisté à une opération grave sur un enfant, cela le toucha si profondément qu'il décida d'abandonner la médecine. Mais il fallait bien continuer ses études. Il opta pour le Droit qu'il commença étant encore sous les drapeaux.

Son service terminé, il rentre chez ses parents et fréquente assidûment la Faculté. Mais, pour son argent de poche et ses « menus plaisirs », il lui faut travailler. Il devient journaliste à la Gazette de Liége. En outre, il donne des cours de grec, de latin, de français et d'histoire dans une institution privée.

Avec deux amis, il fonde une revue littéraire: Créer. C'est merveilleux. Il entre ainsi en relations avec un cercle plus étendu. C'est à cette époque que débute la grande amitié qui le liera à Max Jacob, Jacques Dyssord et André Salmon. Mais les ressources des trois associés s'épuisent vite. La revue Créer doit se fondre dans une autre, qui elle-même...

Ce n'est pas un échec. Bien au contraire. Denoël a tâté de l'édition. Il a publié les autres, il a été publié lui-même dans diverses revues. Il a surtout pris contact avec des poètes, des écrivains.

C'est peu après que, le 8 mars 1925, nos routes et nos regards se croisent. Le coup de foudre n'existe pas que dans les romans. Il soude ce jour-là le destin de deux êtres jeunes, deux natures de formations opposées mais qui vont merveilleusement se compléter.

Mieux armé que la première fois, Robert Denoël repart pour Paris, rencontre les écrivains avec lesquels il avait correspondu, fréquente artistes, peintres et jeunes musiciens. Il écrit un peu, parle beaucoup, écoute plus encore. Il savait admirablement bien écouter et faire parler les gens de ce qui les intéressait, et ce fut, durant toute sa vie, l'un de ses grands charmes.

Deux ans se passent. Un jour de 1927, il revient à Liège pour me chercher. « Viens, me dit-il. Sans toi, je ne peux pas vivre. Sans toi, la vie n'est rien.»

- Je viendrai. Mais pas avant la fin de septembre ou en octobre : quand je serai majeure.

Il retourne à Paris. Le 14 octobre au matin, il est là. Mes malles sont prêtes. Nous partons vivre notre merveilleux amour. Nous partons vers la vie, vers notre destin.

Pour y accueillir sa jeune épousée, Robert avait repris, rue du Moulin Vert, un atelier de sculpteur qu'il avait repeint et aménagé avec quelques-uns de ses amis. Point d'électricité, non plus que de meubles. Qu'importe ! Comme d'un chapeau d'illusionniste, je sors de mes malles du chintz, des tissus, des dentelles de Madère, deux candélabres d'argent... Nous allons aux puces, chez des voisins, et, quelques jours plus tard, nous voilà installés dans un décor d'opéra-comique !

C'est dans ce décor que nous devions, quelques temps après, décider de nous lancer dans l'édition et préparer la fabrication de notre premier livre. Malgré une impécuniosité chronique, nous recevons. Parfois avec un somptueux pot-au-feu mijoté sur mon minuscule réchaud à alcool, parfois avec une simple boîte de maquereaux aux aromates et au vin blanc. Les caisses à oranges rembourrées de copeaux de bois qui nous servaient de sièges, eurent l'honneur d'accueillir d'illustres personnages : Léon-Paul Fargue, Antonin Artaud, Max Jacob, André Salmon, Jean de Bosschère, Serge Moreux, le docteur Allendy et bien d'autres.

Pour nous rapprocher du public qui nous était totalement inconnu, savoir ses préférences, ses goûts, pour diffuser les ouvrages que nous allions éditer, pour, aussi, gagner notre vie, nous décidons qu'il nous faut une librairie.

Nous pressentons une amie dont le magasin d'antiquités ne marche pas très bien. Un accord est possible de ce côté. En rachetant les parts d'un associé, en prenant à notre charge l'énorme passif, en subvenant à la vie de l'antiquaire et de ses trois enfants, en faisant les transformations nécessaires ... nous pourrons, en association, ouvrir la librairie de nos rêves. C'est formidable ! à un détail près : nous n'avons plus un seul denier. Mes bijoux au Mont-de-Piété, mon Modigliani envolé, tout ce qui avait une valeur marchande disparu... Nous sommes merveilleusement riches d'amour et de projets, mais c' est tout.

Les « deux Noël », comme nous appellera plus tard notre ami Carlo Rim, partent à la conquête du monde des Lettres sans un sou en poche. Nous nous lançons dans l'aventure. Et quelle aventure !

Pour terminer l'aménagement de notre librairie, pour les frais d'édition de notre premier livre, il nous faut encore vingt mille francs 1927. Une paille !

Parmi les amitiés que Denoël avait nouées, se trouvait justement un vieil ami qui m'avait connue toute petite fille au Cap de Bonne-Espérance et qui m'avait vue grandir dans cette exaltante Afrique du Sud de ma jeunesse (ayant quitté Liège, ma ville natale, à l'âge de cinq ans, après avoir fait, en grande partie, le tour de l'Europe).

Il avait, pour les ambitieux projets de Denoël, une grande admiration. Il éprouvait pour moi une tendresse infinie. C'est lui qui mit à notre disposition les vingt mille francs qui nous étaient nécessaires. Cher et adorable vieux Boussingault !

Notre librairie, « Les Trois Magots », se devait d'être à l'image des livres que nous allions publier. A la fois galerie de tableaux et boutique de livres rares; nous y tiendrions salon. L'inauguration fut un succès. Nous avions fait une exposition de dessins d'écrivains. Les visiteurs étaient amusés, intéressés par cette curieuse boutique et ces jeunes librairies si peu commerçants, mais tellement artistes. Beaucoup de monde, mais pas de ventes.

L'Ane d'Or, d'Apulée, notre premier livre, paraît enfin ! Illustré d'une manière outrancièrement moderne, dira-t-on, par Jean de Bosschère, tiré à 134 exemplaires seulement, c'est une réussite. Puis, ce sont : L'Art et la mort, d'Antonin Artaud, Victor ou les enfants au pouvoir, de Roger Vitrac, Le Grand Vent, de Champigny, précédé d'un texte de Pierre Mac Orlan, etc...

Robert n'envisageait que l'édition d'ouvrages de luxe et de demi-luxe à tirages réduits. Ce que nous faisions était merveilleux, mais s'adressait à une clientèle de connaisseurs aisés trop peu nombreux. Les ventes étaient restreintes, notre affaire peu rentable.

Entre-temps, nous avions réussi à désintéresser totalement notre associée. Nous quittons donc notre cher atelier de la rue du Moulin Vert pour nous installer avenue La Bourdonnais dans l'appartement attenant à la boutique ; cela nous économise un loyer et de longs déplacements. C'est vers cette époque que l'un de nos amis, peintre auquel nous avions consacré une exposition, nous apporte un manuscrit.

Denoël le lit. Il est intéressé mais non pas emballé. Moi, si ! J'y trouve exactement ce que, moi l'étrangère, je ne connaissais pas de ce Paris « innombrable et divers » : la vie du petit peuple vivant dans de petits hôtels. J'insiste auprès de mon mari.

- Non, me dit-il, ce n'est pas notre genre. Et puis nous n'en avons pas les possibilités en ce moment.

- Aucune importance si ce n'est pas notre genre, faisons-en une édition courante.

Je voyais là la possibilité d'une plus large diffusion qui pourrait enfin donner un essor à notre petite entreprise, grande par son ambition de qualité, mais petite d'envergure. Denoël se bute : « Une édition courante ? Ce serait déchoir. D'ailleurs cela ne fera pas un sou. »

- Eh bien ! moi je vais le publier !

- Là je suis bien tranquille, tu ne pourras rien faire, tu n'as pas d'argent.

- Je vendrai un bijou.

- Tu n'en as plus, ils sont tous au clou.

- Eh bien ! non, j'ai encore une améthyste.

- Tu ferais mieux de la vendre pour finir de payer ce que l'on doit.

- Non. Si je vends ma dernière bague, ce sera pour publier ce livre.

Un peu agacé, mais troublé par mon insistance, car c'était la première fois que nous nous heurtions, il hésite encore, puis rends les armes : « Bon. Faisons-le ». C'est ainsi que L'Hôtel du Nord, d'Eugène Dabit, auteur inconnu, vit le jour grâce à une améthyste entourée de diamants que j'avais, Dieu merci, réussi à sauver de la tourmente. C'est aussi l'une des très rares indécisions littéraires de Robert Denoël et souvent, par la suite, lorsqu'il lui arrivait d'hésiter sur les possibilités d'édition d'un ouvrage, il se demandait: « Ce livre, vaut-il une améthyste ? ». Sans mon entêtement et cette bague, nous serions restés pratiquement inconnus.

Editer un livre est une chose, le diffuser est une autre histoire ! Pour la distribution du Dabit, nous remplissons de volumes un taxi, puis faisons le tour des libraires en laissant à chacun deux ou trois exemplaires. Certains semblent sceptiques, nous sommes des éditeurs si peu orthodoxes ! J'étais, je l'avoue, un peu anxieuse. Avais-je eu raison d'insister ? Mais le téléphone sonne : « Apportez-m'en dix ! » Il resonne: « Pouvez-vous m'en envoyer cinq ? » René, notre petit coursier a, enfin, beaucoup de travail. Un livreur de chez Hachette arrive...

Le tirage s'épuise vite. Un second tirage nous soulève d'espoir. Serait-ce le grand démarrage ? Nous mettons d'autres livres en chantier. Mais les recettes de L'Hôtel du Nord et des autres ouvrages de notre petit fonds, sur lesquels nous lisons avec fierté « Librairie des Trois Magots, Robert Denoël éditeur » ne suffisent pas à une grande production. Nous n'arrivons toujours pas à payer le papier, les imprimeurs... Les huissiers commencent à trop bien connaître le chemin de la maison. Je dois déployer tout mon charme pour les recevoir ou courir en leurs officines leur porter des à-valoir.

Parmi les clients qui fréquentaient Les Trois Magots, un jeune américain, riche et sympathique, féru de belles lettres, amateur de beaux et bons livres, nous rendait de fréquentes visites et aimait à bavarder avec nous. Pour les mêmes raisons que moi, L'Hôtel du Nord l'avait emballé. Un jour, il dit à Denoël qu'il voudrait s'occuper mais qu'il ne sait pas exactement vers quoi s'orienter. Il s'intéresse aux Arts, à la Musique, aux Lettres...

Cela l' intéresserait de faire de l'édition. Denoël lui expose plus amplement nos problèmes, il lui dévoile nos projets, parle des ouvrages en cours d'exécution... Le jeune américain, Bernard Steele, et Robert Denoël s'associent. Nous sommes en décembre 1929. Désormais notre maison pourra s'agrandir, les ouvrages porteront la marque Denoël et Steele, et cela durera un peu plus de sept ans.

Notre travail s'amplifie. Nous engageons une jeune et charmante secrétaire, Madeleine Collet, nous aménageons en entrepôt le sous-sol du magasin, et l'une des deux pièces de notre appartement devient le bureau directorial.

La librairie et les expositions continuent. Nous sommes de plus en plus connus. Aux fidèles habitués des Trois Magots s'ajoutent des noms célèbres : Marie Bonaparte, Edmond Jaloux, Léon Daudet, Jean Cocteau, Jean Ajalbert, Frédéric Lefèvre des « Nouvelles Littéraires », qui créera le Prix Populiste dont Eugène Dabit sera le premier lauréat. Bien d'autres encore qui nous prennent en amitié et aident au rayonnement de la jeune firme par leurs encouragements et leurs conseils. D'autres livres suivent L'Hôtel du Nord, tous bien accueillis par le public et par la critique. Nous prenons un emballeur de métier, Georges Fort, et songeons à chercher un autre local car la place commence à nous manquer sérieusement.

L'un des plus grands éditeurs parisiens voit d'un mauvais œil ces jeunes turcs dont on parle un peu trop, dont les premiers auteurs, des inconnus, prennent immédiatement une place de choix. Il dépêche avenue de La Bourdonnais un de ses directeurs qui a pour mission de décourager les jeunes néophytes et racheter le contrat de Dabit. Très paterne, diplomate, insinuant, protecteur, doucereux, ce monsieur, qui était arrivé certain d'emporter une facile victoire, repart bredouille et déçu.

Deux jours plus tard, il se retrouve dans le bureau de Denoël, porteur d'un chèque en blanc. Il propose une véritable fortune. Inutile tentation. « Fixez votre prix vous-même » dit-il. Peine perdue. Le jeune téméraire refuse avec un sourire. Le ton de son visiteur est nettement moins doucereux, moins diplomate. « Vous le regretterez ! » menace-t-il en partant. A partir de ce moment, le « grand éditeur » en question essaiera de saper notre action et de subtiliser nos auteurs à succès. Il emploiera tous les moyens, mais n'y parviendra jamais du vivant de Robert Denoël.

La notoriété de Denoël et Steele s'affirme de plus en plus, mais la province ne suit pas. Pas assez. Robert et Bernard décident de faire leur « Tour de France » comme autrefois les compagnons. Charles Lejay, notre représentant, les a précédés, a préparé la tournée jusque dans le moindre village. Le voyage est éreintant mais riche d'enseignements. Et quel accueil ! C'est la première fois que des éditeurs se dérangent pour connaître leurs intermédiaires auprès du public. La jeunesse de Denoël et de Steele étonne et suscite davantage encore la sympathie. Les ventes doublent, triplent. C'est un triomphe ! Pendant ce temps, restée à Paris, je m'occupe des éditions, des ventes, de la publicité aussi, notamment à la radio, des remises sous presse. Ma salle-à-manger-chambre-à-coucher-pièce-à-tout-faire commence elle aussi à être envahie par les livres, car je ne puis laisser entasser le stock dans la librairie où la vente et les expositions continuent.

Heureusement, dès le retour des éditeurs vagabonds, nous dénichons, par hasard, un local rue Amélie, non loin de la boutique. C'est grand. C'est bien. Une chapelle désaffectée nous servira de réserve et le premier étage deviendra notre appartement personnel. Nous déménageons et Les Trois Magots reviennent à leur destination première.

Dès ce moment, l'histoire de la maison se confond avec son catalogue et son palmarès. Elle déploie « une activité jeune, une audace et un goût exceptionnels » écrira lui-même Robert Denoël plus tard. Les manuscrits des jeunes écrivains affluent aux bureaux de la rue Amélie. Nous lançons d'autres inconnus. Notre collaborateur Robert Beckers nous présente un jeune comédien, Philippe Hériat, qui vient d'écrire un roman, L'Innocent. Nous le publions, il obtient le Prix Théophraste Renaudot.

Nous commençons notre première collection psychanalytique, puis une collection de romans étrangers contemporains, dirigée par Georges Charensol : américains, italiens, allemands... Enfin, il est amusant de penser que nous avions sorti depuis peu La Vie étrange de l'argot lorsque celui qui devait bouleverser la littérature de notre temps mit les pieds un soir, presque clandestinement, chez nous.

Alors que nous étions au théâtre, un inconnu avait apporté rue Amélie un paquet qu'il avait remis au vieux Georges après la fermeture de la maison. Au moment de remonter à l'appartement, Denoël, selon son habitude, passe par son bureau. Je monte. Le temps passe, il est toujours en bas. Je l'appelle.

- J'arrive, me crie-t-il.

Un long temps se passe encore. Toujours pas de Denoël. J'appelle à nouveau.

- Oui, je viens !

Et il arrive, un énorme manuscrit sous le bras, le visage rayonnant. « Formidable ! » me dit-il simplement. Et il lance le manuscrit sur le lit. Tandis qu'il se prépare pour la nuit, je commence à lire. Robert se couche et reprend sa lecture, me passant les feuillets au fur et à mesure. De temps à autre, nous nous jetons un regard, sans un mot.

Nous étions passionnés, étonnés, émerveillés, littéralement subjugués. Jamais nous n'avions lu semblable texte. Nous éprouvions une impression extraordinaire, une révélation équivalente à celle que l'on peut ressentir devant un tableau de Breughel, ou bien de Jérôme Bosch. Le même éclat, ou plutôt le même éclatement de vérité, de sincérité, cette même précision dans le détail de la vie, de la mort, de la détresse, de l'espérance. Cet éclat de vérité où la laideur atteint au paroxysme du sublime ; cela traduit en mots vrais, sincères, directs. Nous avions l'impression que ce texte était écrit les dents serrées avec une virulence, une dureté semblables à celles dont Denoël usait lorsqu'il me parlait du milieu bourgeois de son enfance qu'il abhorrait.

Nous trouvions dans ce manuscrit la justification de notre fuite. Nous trouvions ce pour quoi nous avions quitté nos familles, ce pour quoi nous étions venus en France, ce pour quoi nous avions choisi d'être éditeurs. Enfin ! nous avions trouvé ce que nous cherchions : quelqu'un qui brisait le carcan de la fausse morale, des fausses conventions, de toute l'hypocrisie qui nous emprisonnait depuis des générations. Quelqu'un qui osait dire merde s'il en avait envie et qui appelait un chat un chat. Notre lecture silencieuse mais exaltée se poursuivit toute la nuit.

Le lendemain, Steele arrivait de bonne heure. Sans doute Denoël lui avait-il téléphoné. Il lui parla de ce livre qu'il fallait éditer tout de suite. Vite. Très vite. Il méritait le Goncourt et il n'y avait pas de temps à perdre. Un détail manquait cependant. Un simple détail sans grande importance : le manuscrit portait un titre : « Voyage au bout de la nuii », mais le nom de son auteur ne se trouvait nulle part. On interroge Georges.

- C'est un monsieur grand, un peu dans votre genre, patron, grand et mince, avec une houppelande comme la vôtre....

- Mais il ne vous a rien dit ?

- Non. J'allais m'en aller quand on a sonné. J'ai ouvert. Ce monsieur m'a demandé si vous étiez là. J'ai dit non. Alors il m'a dit : « Bon, ça ne fait rien, donnez-lui ça. » J'ai bien demandé de la part de qui, il a répondu: « Ça n'a pas d'importance. » Et il est parti. J'ai mis le paquet dans votre bureau.

- Mais au fait, le papier qui l'emballait... Je l'avais laissé ici.

Le ménage avait été fait. Georges avait dû prendre le papier avec le reste et le mettre dans la chaudière comme il le faisait chaque matin. On descend à la cave. Tous les vieux papiers sont là, prêts à être brûlés, et l'on retrouve celui qui avait enveloppé le manuscrit. Un papier chiffonné sur lequel on lit difficilement un nom. Celui d'une femme qui, peu de temps auparavant, avait apporté un autre manuscrit. Bon ou mauvais, je ne sais plus, mais trop mièvre pour être édité par nous. L'un de nos collaborateurs qui avait eu la corvée de le refuser poliment retrouve son adresse. Denoël lui téléphone.

De sa voix la plus charmeuse - et Dieu sait s'il savait faire du charme ! - il s'excuse auprès de cette dame de ne pas avoir eu le plaisir de la recevoir lui-même, l'assure que son livre est excellent mais qu'il ne peut s'inscrire dans le programme actuel, que pour l'an prochain peut-être.. et il en vient au sujet réel de son appel :

- A propos, nous venons de recevoir un autre manuscrit sans adresse ni nom d'auteur, mais qui était empaqueté dans un papier portant votre nom. Serait-il de vous également ?... Bien qu'à première vue le style en semble très différent.

- Un autre manuscrit sous mon nom ? questionne la dame.

- Non. Ce n'est que le papier qui le contenait qui porte votre nom. L'un de vos amis, peut-être...

- Je ne vois pas. Vraiment. Mais, attendez un peu... Il y a bien sur mon palier une espèce de fou qui m'a montré un jour quelques pages d'un manuscrit qu'il achevait... Mais vous n'allez tout de même pas publier ça ! C'est une horreur, c'est dégoûtant ! répugnant !

- Certainement pas, chère Madame, rassure Denoël. Nous n'avons d'ailleurs pas eu le temps de le lire, il n'est arrivé qu'hier au soir. Il s'agit simplement d'établir sa fiche comme il est habituel de le faire pour tout manuscrit qui nous est confié. Vous devez bien le connaître s'il vous a demandé un papier...

- Que non pas! s'exclame la dame qui ne voudrait pour rien au monde avoir un quelconque rapport avec cet hurluberlu. Que non pas ! mais nous avons la même femme de ménage et celle-ci a la manie de prendre n'importe quoi pour envelopper ses pantoufles, peut-être aura-t-elle laissé le papier chez le docteur.

- Le docteur ? Ah ! il est médecin ?

- Oh ! dans un dispensaire périphérique.

- Tiens, tiens ! Mais, pour sa fiche, pouvez-vous m'indiquer son nom ?

- Destouches. Docteur Destouches.

- Et son adresse est la même que la vôtre, je pense.

- Hélas oui, monsieur, 98, rue Lepic.

Denoël se confond en remerciements, en excuses de l'avoir dérangée, l'assure que ses prochains écrits recevront le meilleur accueil, fait encore, téléphoniquement, deux ou trois ronds de jambe. Il raccroche. Exultant de joie, il éclate d'un grand rire sonore. Il me raconte la conversation téléphonique qui lui a révélé l'identité de l'auteur du « Voyage ».

- Tu as encore fait du charme, hein !

- Il faut bien, me répond-il en souriant, c'est une méthode qui me réussit !

Mais il n'y avait pas de temps à perdre. Steele avait lu quelques pages. Il était littéralement écœuré mais avait une confiance totale dans le goût et le flair de Robert et s'en est toujours bien trouvé.

Le Docteur Destouches fut convoqué d'urgence et ne tarda pas à venir. Denoël lui déclara qu'il désirait sortir son livre sans tarder et le présenter pour le Goncourt. Destouches le regarda étonné puis, d'une voix bourrue, laissa tomber : « Vous n'avez pas eu le temps de le voir. »

- Oh ! mais si. Nous avons passé la nuit, ma femme et moi, à le lire et je pense qu'il mérite le Goncourt, répondit Denoël. Mais pourquoi l'avez-vous apporté ici plutôt qu'ailleurs ?

- Je l'ai repris de chez Gallimard qui ne m'avait pas donné signe de vie depuis plusieurs mois pour, en fin de compte, me le refuser.

- Eh bien, moi, je le prends.

Destouches était à la fois incrédule et étonné de la décision rapide de Denoël. On mit immédiatement le livre en fabrication. L'auteur en suivait les étapes, imposant ses idées pour la présentation, la couverture, hurlant parce que Denoël aurait souhaité couper un passage ou deux, changer un mot... « De grâce, écrivait-il, n'ajoutez pas une syllabe... »

A tout propos il nous envoyait des pneus, écrivait des billets rapides que souvent il apportait lui-même, puis restait à dîner. Son couvert était toujours mis. Une grande amitié nous liait déjà.

- Il faudra que je trouve un nom, nous dit-il un jour.

- Mais, Destouches, c'est très bien.

- Non. Je ne veux pas mêler le docteur et l'écrivain. Il y a bien un nom qui me plairait... Céline.

- Un nom de femme ? Je ne vois pas très bien...

- Peut-être, mais c'est le nom de ma mère.

Il y avait dans sa voix tant de tendresse contenue que nous en fûmes émus. Ainsi naquit Louis-Ferdinand Céline. Je ne parlerai pas ici des visites d'usage pour le Goncourt, visites qu'il faisait en fulminant, ni comment le prix qu'il devait avoir lui échappa de peu malgré l'appui de Jean Ajalbert et la lutte farouche que menèrent Léon Daudet et Lucien Descaves. On sait qu'il obtint le prix Théophraste Renaudot comme l'on sait le succès foudroyant du «Voyage ».

Destouches s'était terré durant les délibérations et c'est à grand-peine, grâce à la diplomatie de Philippe Hériat, que l'on put présenter aux journalistes et aux photographes un Céline qui daignait sourire. Puis il disparut. Lui que nous voyions presque chaque jour avant le prix, demeurait invisible. Blessé.

Devant notre insistance pour qu'il reprenne ses habitudes de venir dîner en toute amitié comme auparavant, il écrivit à Denoël une lettre dans laquelle il reniait ses plus beaux sentiments. « Je hais, écrivait-il, tout ce qui ressemble à de l'intimité, amitié, camaraderie, etc... » Venant de Destouches, c'était faux !

Si Céline, personnage créé de toutes pièces, est un cynique, un insolent, un brutal, un ours mal léché, avide et avare, le docteur Destouches, au contraire, est un être bon, généreux, d'une humanité, d'une tendresse, d'un dévouement, d'une compréhension pour la misère humaine qui avait pris sa source dans sa propre détresse. Il fut, à la naissance de mon fils, alors que, durant des semaines, je restai entre la vie et la mort, l'ami le plus discret et sans doute le plus efficace.

J'adorais Destouches. Je n'ai pas aimé Céline. Je ne parle pas ici de l'écrivain car c'est Destouches qui a écrit le « Voyage ». C'était encore lui pour Mort à Crédit. Puis le personnage Céline a fini par absorber, par dévorer Destouches. Doctor Jekyll and Mister Hyde !

Il partit pour l'étranger afin de pousser la vente de son livre qui allait être traduit en anglais, allemand, hollandais, polonais, tchèque, italien, hongrois, russe, etc. Il s'en occupa parfaitement bien d'ailleurs, tout en faisant mine de fulminer contre les honneurs qu'il recevait dans les villes visitées. Il tenta aussi d'intéresser les gens de cinéma à son « Voyage » dont il espérait bien que l'on ferait un film ; mais ce fut en vain.

Dans le même temps, il préparait son deuxième roman qu'il avait d'abord imaginé d'appeler «L'Adieu à Molitor » mais dont le titre définitif et combien plus évocateur allait être « Mort à crédit ».

Pendant ce temps, la vie de « Denoël et Steele » continuait. La maison s'agrandissait, les succès s'accumulaient, le catalogue s'étoffait, les prix couronnaient nos auteurs. En 1936, Aragon, dont nous avions publié Les Beaux Quartiers obtient le Renaudot ; Sangs de Louise Hervieu, le Fémina ; Les Chasses de Novembre de René Laporte, l'Interallié.

C'est cette année-là que parut Mort à crédit. Si le « Voyage » avait fait hurler, s'il avait révolutionné les conceptions littéraires, si des ligues s'étaient formées pour le combattre, pour Mort à crédit ce fut pire encore. La presse se déchaîna contre le briseur de barrières.

Denoël avait suggéré de faire des coupures. Il était impossible de publier le texte tel quel, certaines phrases auraient provoqué l'interdiction du livre. Céline avait refusé, vitupéré, puis, finalement, tous deux étaient tombés d'accord pour laisser en blanc les passages dangereux dans l'édition courante ; seuls quelques exemplaires sur grand papier comportaient le texte intégral. Devant le tollé général, Denoël rongeait son frein, en avait assez des attaques contre son auteur. Il savait qu'il aurait à lutter, et se battre pour Céline et comme lui... jusqu'à la mort.

Un soir, en dînant, il me dit comment il voudrait prendre la défense de Céline. Il commence à développer son idée, il s'enflamme... Quelle plaidoirie ! et quel talent ! Je l'écoute, subjuguée. Il prêchait une convertie mais, avec ces arguments et sa fougue, il aurait convaincu un auditoire des plus récalcitrants.

- Pourquoi n'écris-tu pas ce que tu viens de dire ? Tu pourrais le publier.

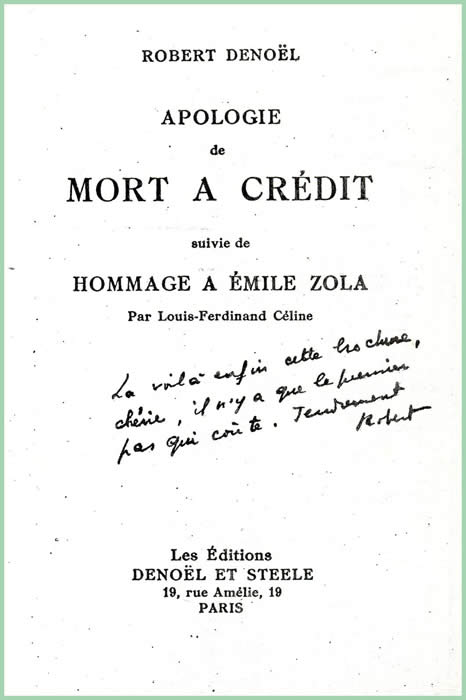

Il éclata de rire. « Me publier moi-même ? Pas question. Tout le monde n'a pas ton indulgence. » A mon tour de plaider et de convaincre... C'est ainsi qu'après tant d'années, Denoël reprit sa plume pour défendre celui qu'il estimait être l'écrivain du siècle. Il tenait tellement bien son sujet qu'il l' écrivit d'une traite, et quelques jours plus tard sortait son Apologie de Mort à crédit qu'il me dédicaçait ainsi : « La voilà enfin cette brochure, chérie. Il n'y a que le premier pas qui coûte. Tendrement. Robert. »

Peu de temps après, Bernard Steele s'étant retiré discrètement tout en restant pour moi le merveilleux ami qu’il est toujours, notre maison reprit son nom de 1929 : « Les Éditions Denoël ». Après le succès de Mort à crédit, ce furent, comme chacun le sait : Mea Culpa, Bagatelles pour un massacre, L'Ecole des cadavres... Et puis ce furent la guerre, l'occupation.

Je veux oublier Les Beaux Draps ; pour moi, ce livre n'existe pas. J'ai refusé qu'il porte la marque « Denoël », ce qui provoqua une bagarre homérique ! La première grande dispute de notre vie. Une vie, jusque là, faite d'amour, de collaboration intime, d'unité, sans lesquels jamais notre maison n' aurait pu exister.

Ne pouvant utiliser ni le nom ni les deniers de notre maison, Denoël se vit contraint de conclure une association avec une certaine Veuve Constant pour publier ce livre sous une nouvelle firme : les « Nouvelles Editions Françaises ». Je ne l'appris que plus tard. Je n'ai pas revu Céline : mon ami Destouches était mort.

« Saint-Amour », 1969

*

Il y aurait beaucoup à redire à cet exposé qui fait la part belle à l'activité et aux choix éditoriaux de Cécile au sein de la maison d’édition. Robert Beckers, qui avait assisté aux débuts du couple, avenue de La Bourdonnais, m’écrivait, le 25 avril 1978 : « Vérifiez bien tout ce que vous dit Cécile, elle a toujours, disons, un peu " arrangé " la vérité. » Jeanne Loviton, qui était de parti pris, déclarait qu’elle était mythomane et incapable de recevoir décemment les relations de son mari, ce à quoi Louis-Ferdinand Céline avait réagi en lisant l’article d’un journaliste qui avait répété ces propos : « Quant à " l'incapacité mondaine " de Mme Denoël voilà une bien peu galante et lâche accusation... Je connais la maison Denoël vous pensez, sans le Voyage elle n'aurait jamais existé... Je connais aussi un petit peu Mme Denoël... Je sais qu'elle a contribué plus qu'aucune autre femme ou homme à l'édification de sa maison !... Qualités de femme du monde ? et peste ! Fort distinguée malade certes les derniers temps, très malade. Est-ce raison de divorce ? au contraire il me semble. » [Lettre à Abel Manouvriez, 22 novembre 1949].

Il ne fait, pour moi, aucun doute que Cécile a, dès les débuts de la maison d’édition, été une excellente femme d’intérieur, accueillant chez elle comme ils le méritaient les auteurs de son mari. Là n’est pas la question : elle s’accorde ici des activités éditoriales qui lui ont été contestées. Voyons comment Robert Denoël lui-même les jugeait dans sa correspondance.

En décembre 1928, c’est-à-dire six mois après la sortie de son premier livre, il écrivait à Champigny : « Vous vous souvenez peut-être du travail qu’il y avait à la galerie. Celui que je dois fournir est assurément le triple de celui-là. Et pour le faire, je suis à peu près seul. Anne s’occupe de ses gosses et du ménage, la douce Cécile fait des efforts méritoires et quelques courses mais à cela s’arrête la collaboration de ces deux jeunes femmes. »

Le rôle de Cécile dans la décision de publier L'Hôtel du Nord, en octobre 1929, a toujours fait sourire. Cette histoire d'améthyste vendue pour réunir les fonds nécessaires à la fabrication du livre ne convainc personne. Pourtant, je me suis demandé si le milieu que décrit Dabit - un hôtel pour les petites gens, qui est aussi une maison de passe - ne l'a pas troublée au point de décider son mari à tenter cette aventure éditoriale. Ce milieu-là lui est familier : c'est le même que celui de la « Maison Blanche » à Liège, où elle évoluait avec sa mère, bien avant de connaître Denoël.

Le 29 août 1931, soit un an après avoir créé avec Bernard Steele une maison d’édition plus solide, il écrit à Champigny : « A la fin de cet hiver, si mes prévisions optimistes se réalisent, je serai arrivé, avec un catalogue convenable, à faire produire l’argent qu’on m’a confié et à jouir d’une situation morale, très rassurante. La lutte aura été dure. Mais depuis dix mois, j’ai été aidé par Cécile, un être que vous connaissez mal, pour l’avoir vue névrosée, faible, en lutte avec elle-même et le monde. [...] elle a fait d’énormes progrès, son amour est devenu utile. Au lieu de rapporter tout à elle-même, elle regarde les autres, leur veut du bien, leur en fait. Cette transformation est pour moi un soulagement énorme, une joie de tous les jours. »

En octobre 1934 Denoël écrit à sa femme : « Il faudra trouver une solution, car mes nouvelles fonctions vont m'obliger, nous obliger à voir beaucoup de monde. Tu vas être condamnée à sortir... et à sortir de ta belle sauvagerie. Et je compte beaucoup sur toi, tu sais. De plus en plus je m'aperçois de la nécessité où je me trouve de faire partie d'une certaine société. Et ce n'est pas possible sans un gros effort de ta part. »

L’année 1935 est particulièrement pénible pour l’éditeur : Cécile s’est adonnée, sans succès, au théâtre, a noué une liaison amoureuse avec Antonin Artaud, et a dû être opérée en juin. Des accidents de santé se produiront régulièrement par la suite. Le 9 janvier 1937 Denoël prévient Champigny que Cécile « ne va toujours pas fort, des accidents de santé mais heureusement un moral délicieux ». A l’automne, « Cécile va beaucoup mieux, reprend le dessus, peut-être cela sera-t-il définitif. »

On n’a plus d’indications quant à la présence de Cécile rue Amélie, au cours des années suivantes. En juin 1945, alors qu’il est séparé d’elle, Denoël dressera un bilan assez mitigé de cette activité : « Tu as bien voulu bénéficier des avantages de ta position, tu n’as jamais rien voulu faire pour les accroître, pour m’aider, pour monter avec moi. J’ai subi seul les angoisses et les difficultés d’une carrière très dure. Tu as assisté, le plus souvent de ton lit, à mes efforts, à mes luttes. Jamais tu n’y as pris part. Tu ne t’intéresses vraiment qu’à toi-même ou aux gens qui t’admirent. »

Cette dernière lettre à sa femme, qu'il ne lui avait pas envoyée, est sans doute excessive et ne reflète pas leurs quinze ans de vie commune. Il est indéniable que Cécile avait noué des relations cordiales avec des écrivains édités par son mari - notamment René Barjavel, Luc Dietrich, ou Elsa Triolet -, relations qui ont eu leur poids à certains moments difficiles pour l'éditeur, mais il est permis d'émettre des doutes quant à son rôle déterminant, rue Amélie, où on la vit rarement après 1933.

La carrière éditoriale de Cécile Brusson débute en réalité bien après la mort de Robert Denoël : en 1950, alors qu'elle gère les Editions de la Plaque Tournante, dont elle détient la majorité des parts, et où elle édite quelques livres estimables, avant de quitter un métier auquel rien ne l'avait préparée.

*

« Commentaire de l'article " Comment j'ai connu et lancé Louis-Ferdinand Céline " par Robert Denoël »

Pour le lancement de tel ou tel ouvrage, il arrivait souvent que Denoël écrive un article destiné aux journaux. C’est le cas de « Comment j’ai connu et lancé Louis-Ferdinand Céline ». Il s’agit là de la « cuisine » du métier d’éditeur tel qu’il le concevait ; ce genre d’article s’apparente aux prières d’insérer. Je ne sais si celui-ci a déjà été publié in-extenso. Destiné à la Gazette de Liége, il y a de fortes chances pour qu’il ne l’ait pas été en raison de sa virulence antisémite, reflet d’une époque ô combien détestable.

Ecrit rapidement, il contient quelques inexactitudes mineures, sans importance puisque l’intérêt de l’article se portait surtout sur l’auteur et le livre à lancer tels que mon mari souhaitait qu’on les voie. Il s’agit d’erreurs dans le genre de celles-ci : le papier qui enveloppait le manuscrit du docteur Destouches ne comportait pas d’étiquette d’un autre éditeur ; ce n’est pas lui, mais un collaborateur, qui retrouva l’adresse de la dame dont le nom se trouvait sur ce papier ; il ne lui a pas adressé un pneu, mais lui a téléphoné ; quant à la visite de cette dame, c’est pure invention littéraire pour amener le très beau et très exact portrait de Destouches tel que nous l’avons connu au début.

Ce genre d’inexactitudes est réellement sans importance sauf pour les historiens de Céline dont, à l’époque, nul n’aurait pu penser qu’ils deviendraient aussi nombreux.

Je dois ajouter que je n’ai pas eu connaissance de ce texte qui fut écrit après ma grave altercation avec Céline au sujet des Beaux Draps, qui entraîna la rupture de notre amitié.

Enfin, il ne faut pas perdre de vue que, sans l’apport de notre associé d’alors, Bernard Steele, qui est israélite, Céline n’aurait jamais été publié.

Cécile Robert-Denoël

31 juillet 1979

*

L'article de Denoël, dont on ne connaît qu'un brouillon non signé, avait appartenu à Pierre Laleure et Cécile n'en prit connaissance qu'en 1979, quand Marc Laudelout lui en soumit le texte pour autorisation de publication. Il n'était certainement pas destiné à la Gazette de Liége, un quotidien où Denoël avait publié jadis mais où son seul contact était désormais Victor Moremans, qui avait cassé sa plume à la déclaration de guerre.

Cécile parle ici d'une altercation avec Céline à propos des Beaux Draps ; dans le texte précédent, c'est avec son mari qu'elle se dispute, et refuse, dit-elle, qu'un tel livre paraisse sous la firme Denoël, ce qui l'aurait obligé à créer une nouvelle firme, grâce à l'aide pécunière de Pauline Bagnaro, veuve Constant.

Auguste Picq avait, par avance, réfuté une telle explication : Denoël a créé les Nouvelles Editions Françaises le 20 novembre 1940, un bon mois après la réouverture des Editions Denoël, pour y éditer des ouvrages imposés par l'occupant, tels que les petits volumes de la collection « Les Juifs en France ».

Il est vrai que Denoël manquait de fonds pour lancer Les Beaux Draps, et qu'il fait alors appel à Mme Bagnaro qui lui prête, le 23 janvier 1941, les cent mille francs nécessaires. Le pamphlet de Céline, assure Picq, a servi de faire valoir aux N.E.F.

Ni l'explication du comptable, ni celle de Cécile, ne sont vraiment convaincantes. Pourquoi cautionner cette enseigne qui ne servira que pour éditer quatre libelles antisémites, jamais réimprimés ? Le seul ouvrage publié par les Nouvelles Editions Françaises qui ait eu droit à douze réimpressions jusqu'en octobre 1943 est Les Beaux Draps.