Textes et interviews

1924

Mai

✪ Compte rendu du roman d'André Obey [1892-1975] : Savreux vainqueur. Mœurs d'après guerre, publié en 1923 chez Joseph Ferenczi dans la « Collection Colette ». Ce texte signé Jacques Cormier a paru dans Sélection, 3e année, n° 7 du 15 mai 1924, aux pages 188-189.

Il manque au livre de M. Obey, pour être un roman d'aventures, un peu de mystère ou plutôt d'inexprimé. Les contours en sont nets et épais qui encerclent le lecteur comme un mur dont l'élévation calme tout espoir de fuite. Savreux, athlète admirateur de la force et soucieux d'exercer la sienne, rêve bien d'un pays inconnu où pourrait s'employer l'énergie musculaire que laisse intacte son métier de contremaître, mais la vie qu'il donne à ce rêve est si dénuée de fantaisie et, en quelque sorte, si nécessaire que notre besoin de surprise s'en trouve déçu.

Dès le premier chapitre Savreux surgit devant nous, taillé à coups de hache, dont quelques-uns sont nerveusement donnés : il sacre, il peine, il transpire, il vit. Tout le reste du volume est inutile. Peu importe ce que le héros entreprendra désormais : une expérience, trop vite acquise, nous fait prévoir, sans méprise possible, la moindre de ses réactions. Poursuivre la lecture c'est entendre, pour la seconde fois, une pièce peu fertile en incidents et dont le style, tumultueux, essoufflé et emphatique, ne procure aucun réconfort.

Le but de M. Obey - un sous-titre quelque peu désuet nous l'apprend - n'était pas d'écrire un roman d'aventures. Son ambition visait une plus noble cible : il voulait peindre les mœurs de la population ouvrière et plus spécialement celles des ouvriers terrassiers qui participent à la reconstruction des régions dévastées. Ici encore il faut bien constater un échec. Le moindre fait divers relatant une rixe entre Chinois, un cambriolage ou une attaque nocturne se présente à nous plus riche d'évocation que les longues pages de M. Obey, qui, en dépit d'un effort violent et visible à chaque ligne, manquent de pittoresque, de saveur et de ressort.

M. Léon Cladel traça jadis dans « Le Tombeau des lutteurs » un portrait d'athlète parent du « Savreux vainqueur ». Cet écrivain usait aussi d'une langue heurtée, chargée d'images sans résonance, mais par la chaleur du ton et la verve, il lui arrivait d'atteindre une sorte de grandeur épique, que jusqu'ici M. André Obey n'a pas rencontrée.

Jacques Cormier

✪ Compte rendu du roman de Francis de Miomandre [1880-1959] : La Naufragée, publié en 1923 chez Joseph Ferenczi dans la « Collection Colette ». Ce texte signé Jacques Cormier a paru dans Sélection, 3e année, n° 7 du 15 mai 1924, aux pages 191-192.

On se plaît, en général, à reconnaître à M. de Miomandre une fantaisie dont l'allégresse se tempère de nonchalance, un don d'observation exacte et une grâce intelligente. Se dépouillant de ces avantages, M. de Miomandre a entrepris de conter en plus de deux cents pages une aventure assez désagréable dont il aurait pu utilement nous éviter plusieurs épisodes.

L'histoire est médiocre, les personnages sont médiocres et le décor leur correspond. Cette médiocrité, l'auteur l'étudie à la façon superficielle des romanciers naturalistes ; il conte du ton ennuyé et impersonnel de quelqu'un qui ne se soucie pas de charmes. De cette austérité voulue il ne se relâchera que vers le milieu du livre, pour décrire l'attente d'un mari méticuleux dont la femme, pour la première fois après quinze ans de vie conjugale, est absente à l'heure du dîner. Séduite par un bellâtre de province, Madame Moret a perdu dans ses bras la notion de la durée et craignant l'œil perspicace de son mari elle n'ose rentrer chez elle. Les pages qui nous montrent M. Moret, son manque d'inquiétude, l'espèce de soulagement qu'il éprouve à passer cette soirée au cinéma, à s'asseoir à la terrasse luxueuse d'un café des boulevards et à fumer un cigare de choix sans avoir à redouter les reproches d'une bourgeoise économie, ces pages sont fort divertissantes et peut-être les plus « vraies » du livre, qui visiblement ne poursuit d'autre but que la « vérité ».

Mais une fois cette faveur concédée, M. de Miomandre ne se permet plus aucune défaillance et, impitoyable, il développe avec méthode et arbitraire ce roman qui aurait gagné à plus de coloration ou à une sécheresse moins extérieure.

Jacques Cormier

Juin

✪ Nouvelle parue dans Sélection, 3e année, n° 8 du 15 juin 1924, aux pages 221-227. Denoël n'a pas craint de la publier sous le pseudonyme de Jacques Cormier dont il a usé dans le numéro précédent pour étriller le roman d'André Obey. Au sommaire de la revue elle porte fautivement le titre : « Jacques s'instruit ».

Le texte est illustré d'un bois original de l'artiste argentine Norah Borges [1901-1998] à la page 220 et d'un autre du graveur gantois Gustave de Smet [1877-1943] page 227, sous la signature de l'auteur.

« Albert s'instruit »

Un soir, Albert débarqua à Paris avec peu d'argent et moins encore d'appréhension. Le séjour lui parut agréable. Il s'étonna seulement que les rues fussent si mouvementées, les maisons si hautes, et du développement de la prostitution. Après qu'il eut couru la ville quelques jours, sa chance, le hasard ou une autre entité lui fit trouver un emploi modeste. Il s'en accommoda. A son âge on limite aisément ses besoins, et d'ailleurs est-il confort plus international que l'indépendance ?

Sans qu'il s'en doutât et malgré l'âcreté de promenades au milieu d'une foule ennemie de l'individu, la solitude lui pesait, si fort qu'il ne fut pas long à rencontrer des jeunes gens ni à les fréquenter. Cela se produisit dans un restaurant populaire des Tuileries dont la clientèle se recrutait parmi les jeunesses qu'occupent la Rue de la Paix et la Haute Banque. On y voyait encore des commis-voyageurs, des étudiants exotiques et des clercs d'huissier bousculer la vieille dame et le vieillard distingué que le malheur des temps asseyait à ses tables communes.

Albert aimait le bruit et d'en faire. Une table l'attira au fond de la salle où se réunissaient plusieurs espoirs du commerce parisien, pleins de suffisance, d'éclats de rires et de phrases redondantes. Sylvère brûlait d'entrer dans ce cercle extensible, mais le souci des usages le faisait se tenir dans une réserve qui l'excluait de la conversation aisée et gaie, triviale parfois mais fort entraînante qui se déroulait à ses côtés. La mémoire, qu'il avait fidèle, lui fit renverser la barrière qui le séparait du groupe. A l'occasion d'un événement heureux un des jeunes gens régalait ses amis de vin rouge et l'un d'eux portant une santé voulut montrer qu'il avait des lettres :

- Nunc est bibendum, dit-il. Nunc est pede... pede...

Il s'embourbait. Emu de compassion, Albert tendit une perche tremblante à cette détresse latine :

- Nunc est pede libero pulsanda tellus, souffla-t-il.

- Monsieur a fait ses classes, dit le jeune homme.

Après le fromage ils se tutoyaient.

*

Ces frugales agapes devinrent pour Albert une fraîche oasis qu'il découvrait régulièrement au milieu du Sahara de sa journée. Il se réjouissait de ce nouveau commerce qui lui valait l'amitié, inespérable à sa poltronnerie, de quelques jeunes femmes que ne laissaient point insensibles l'esprit et le muscle français. Albert fit ainsi la connaissance de Pompon. Pompon était de taille moyenne ; elle avait le teint blanc, des lèvres rougies, les mains sales, de grands yeux où, malgré l'indolence de son chaste regard, sa joie d'ouïr des gravelures luisait doucement comme fait une peau rose sous un voile. Pompon ! Albert chérissait son nom d'opérette, l'ingénuité de son grand chapeau et le petit tailleur verdâtre qui protégeait mal les contours dont elle permettait qu'au travers des étoffes on éprouvât les tendres et tacites promesses. A leur table elle mangeait des hors-d'œuvre, assise quant la place faisait défaut, sur les genoux ou sur une chaise, chacune des jambes serrée dans un étau masculin et jamais pareil.

Vous, Anna, vous montriez plus d'hypocrisie. Votre beauté avait quelque chose de plus vigoureux, et presque de la plénitude. Vous visiez l'élégance : vos gants à crispins et ce chapeau-cloche dont vous aviez copié la forme à une vitrine célèbre en étaient les honorables témoins. Il vous arrivait parfois d'accorder vos lèvres mais avec une sorte d'agacement comme on fait l'aumône lorsqu'on est pressé. Les mains d'homme, vous ne souffriez pas leur contact en public et ne faisaient-elles qu'effleurer la soie noire de votre robe que déjà votre bouche laissait s'échapper le bruit désagréable que cause le choc répété de la langue contre la gencive supérieure.

Cependant la jeunesse d'Albert rêvait d'étreindre la vôtre avec cette violence imprécise qui voudrait embrasser l'univers et que ne peut calmer la possession d'un objet toujours limité. Sa satisfaction était déjà grande de passer une heure en votre compagnie : que l'on pût vous croire sa maîtresse, cela gavait sa fatuité. Son désir tounait à fringale. Ici l'audace et l'habileté lui manquent. Son enfance a été habituée à détourner les yeux des Nymphes et des Déesses dont le stuc inaltérable conserve toujours gaillarde l'humeur du soldat en promenade dans les jardins publics. Toute envie charnelle lui semble une faiblesse. L'expression en serait impossible. A imaginer la scène, il se sent rougir car, en dépit qu'il en ait, la femme l'épouvante. Combien préfère-t-il la sécurité des maisons closes où il n'est besoin que de quelque argent pour avoir un peu de chair à pétrir, et où, une fois la flemme épuisée et déçue la soif d'infini, il est inutile d'employer un vocabulaire restreint à la célébration de charmes défiants.

Voilà pourquoi, Anna, Albert n'a jamais connu la douceur charmante de votre poitrine, pourquoi il a tu que peut-être il vous aimait... Vous rappelez-vous ce soir, qu'un appétit commun vous avait conduits au Nouveau Cirque ? Il était juché près du dôme sous le fouillis géométrique des cordages. Le parterre vous avait accueillie, vous et un monsieur mûr. A peine aviez-vous aperçu Sylvère que vous êtes venue vous poser sur son perchoir. Ah ! qu'il était heureux ! Il crevait de contentement. Il a pris une main que vous ne refusiez pas et il a parlé avec éloquence, avec enthousiasme. S'aidant des plus beaux mots du monde il a glorifié le travail des jongleurs. Le péril couru par l'équilibriste, il vous l'a peint en termes si exacts que vous avez découvert votre bonheur et la chanteuse anglaise, si jolie, vous n'avez pas vu quelle était la maigreur de ses jambes, ou si cela vous est apparu, tant votre bien-être était parfait, vous avez négligé de le dire. Et cependant cette façon de déclaration amoureuse, vous ne l'avez pas entendue. Dans le métro, quand vous revîntes tous deux, les gens de minuit, retour du plaisir et du travail, vous enviaient de leurs yeux encrassés de sommeil.

Albert exultait. Mais vous vous séparâtes à l'Opéra. Sans vous donner de rendez-vous.

*

Un jour de joie officielle, Albert essaie de se divertir. Il arrive Place de la Concorde comme s'en éloigne le cortège qui symbolise les aspirations poétiques du peuple. Des autos-réclame lancent des papillons à pleines mains. Une chasse sans attrait s'organise. Albert suit le mouvement.

Soudain les éclats d'une voie amie frappent son oreille. Un rire jaillit, sonore comme un coup de cymbales. L'Orient crapuleux chante dans un accent. Une tête émerge des vagues : c'est Saphan.

Salonique le vit naître. Une flamme l'anime, depuis ses yeux tout chargés d'intelligence jusqu'à ses jambes de danseur américain. Sa chevelure crépue comme d'un nègre semble parcourue d'ondes électriques. Un frémissement perpétuel agite son corps d'athlète bruni au soleil d'Algérie et de la côte grecque où enfant il jouait dans les sables. Pas de front, pas de bouche de clown plus mobiles que les siens. Et pourtant un guide secret le mène vers le Beau : il admire une femme bien faite, les résultats de la culture physique et la littérature française. Ses amours, il les abrite un peu partout, sous les fortifications, le long du canal Saint-Martin et en semaine au Bois de Boulogne, car il ne fait figurer la bagatelle à son budget ni au chapitre des dépenses ni à celui des recettes. Mais il emploie à tourner les difficultés insurmontables une honnêteté si joyeuse que l'amitié d'Albert ne peut pas plus longtemps se refuser.

Ce héros est suivi de Maurice, un commis d'architecte dépourvu de génie. Albert leur serre la main avec force. Cette rencontre renferme pour lui la certitude d'un amusement jusqu'alors vainement poursuivi. Ils partent et leur soif d'aventure les conduit à l'Elysée où une redingote affable et des mains bienveillantes saluent la foule. Ce spectacle ne les réjouit qu'un instant. Saphan déclare que cela manque de femmes : ses mains souffrent d'inactivité. Quelques réflexions d'actualité, faites à voix haute, réveilleront les curiosités assoupies.

Place de la Madeleine, ils sont quatre, assis sur le dos complaisant d'un taxi. Maurice a disparu, englouti dans un remous. Deux jeunes filles ont pris sa place : Lucienne et Madeleine. Elles sont modistes et modestes. Lucienne joue la prude, l'effarouchée. Elle joue.

Madeleine a le visage de tout le monde, un visage gris qu'éclairent à peine ses yeux de bête mal apprivoisée. Albert lui parle avec un peu d'ennui, mais la conscience du service qu'il rend à Saphan - celui-ci n'a pas quatre mains - lui fait passer sur les désagréments de sa compagne. Après les compliments d'usage il s'informe de sa condition :

- Et où travaillez-vous, Mademoiselle ?... Rue Boissy d'Anglas... Tiens, j'y passe tous les jours... Comment se fait-il ?

Lucienne interrompt ce bavardage pour signaler à l'attention de Madeleine des masques amusants. Madeleine se penche et poliment Albert l'embrasse derrière l'oreille. Elle se redresse toute rose :

- Non, laissez-moi, Monsieur.

Albert s'excuse et insiste pour qu'on lui donne ce qu'il a dérobé. A ses côtés sous l'action manuelle de Saphan, Lucienne se tortille et pousse des cris d'oiseaux.

Piqué d'émulation, Albert entoure Madeleine de son bras, mais elle le repousse avec une douceur triste :

- Les hommes sont tous les mêmes. Vous vous serez amusé une fois et je ne vous verrai plus.

Ces mots irritent Albert. Il n'aime pas être englobé dans le muflisme universel. Lui, quitter une femme après en avoir goûté, alors qu'il n'attend que d'en trouver une, jolie et qui l'aime, pour déverser en elle tout son fond de sentimentalité !

Madeleine, d'ailleurs, ne dit pas cela pour l'inviter à revenir mais parce que l'expérience ne fait plus défaut à sa jeune laideur. Aussitôt Albert se voir forcé de lui donner tort. Une poussée de pitié lui fournit la tendresse utile. Madeleine aura confiance en elle-même.

Ils longent les grands boulevards et prennent leur part du plaisir mis à la disposition du public. Saphan est en ébullition. Il cite Mathurin Régnier et Paul Verlaine. Il hurle des calembours dont ses voisins se tiennent les côtes. Il tapote le derrière de Lucienne et s'exclame :

- Oh ! les belles fesses !

L'altruisme lui gonfle le cœur. Il voudrait dispenser le bonheur et soudain, n'écoutant que son amour du faste, malgré une fin de mois lointaine encore, il offre des canettes de bière chez un petit bistro.

Lucienne ne porte pas de corset.

*

Ce café, refuge habituel de quelques joueurs de manille, semble atteint d'un délire grave. De la musique se faufile par l'entrebaîllement de la porte à chaque entrée ou sortie de consommateurs. Les plaisanteries naissent sur les banquettes, s'épanouissent sur les tables et lancées avec sûreté rebondissent sur le comptoir où le ventre du patron les accueille d'un trémoussement joyeux. Un prophète déchu chante une romance avec foi et tend à ses auditeurs la moitié d'un mollusque pour recevoir les secours de leur charité. Des mains claquent, et des rires.

Boulevard Montmartre, Madeleine a égaré le souvenir de ses premières amours. Elle ne veut plus songer qu'à la volupté de joindre sa bouche à celle d'un homme jeune. Pourpre des pommettes, elle s'approche. Albert l'embrasse goulûment. Il la presse, comme s'il souhaitait d'en obtenir davantage. Sous les dehors d'une indifférence polie les spectateurs approuvent son geste. Ce jeu, bien qu'il ne comporte - pour lui tout au moins - aucun risque, commence d'intéresser Albert. Dans le fond cela l'amuserait de tomber amoureux de Madeleine, mais la laideur la défend, l'entoure mieux que ne ferait une muraille chinoise. Il joue son rôle avec tant de sincérité, les conditions atmosphériques sont si favorables, et tellement propice la fièvre de cette journée, que bientôt on ne pourrait plus rien lui refuser. Pour peu qu'il le veuille le rugueux anachronisme des dessous de Madeleine ne lui serait plus inconnu, mais il ne faut pas que la jeune fille emporte de leur rencontre une impression trop vive.

Le soleil, fatigué de sa journée, s'est couché, oubliant un rayon violet sur le zinc et un autre orange dans un bock. Plus rapide que la lumière, Saphan revient tout à coup de Stamboul où il caressait une de ses favorites en fumant le narghilé que lui tendait le chef de ses eunuques. Il paye les canettes et donne un si parcimonieux pourboire qu'Albert y ajouterait s'il ne craignait de froisser la susceptibilité de son ami.

Madeleine et Lucienne habitent Suresnes. A Saint-Lazare on s'embrasse au milieu des locomotives qui poussent des cris sauvages, des enfants qui les imitent et de l'affairement d'une population suburbaine et affamée. Saphan a le nez orgueilleux. Madeleine reprend conscience de sa personnalité :

- Rue Boissy d'Anglas... au coin... à 6 heures... mais tu ne viendras pas...

- Mais si, ma chérie, pourquoi veux-tu croire le pire ? Mais si... je viendrai... Je t'assure... allons, au revoir... à demain.

La locomotive respire un grand coup comme les coureurs avant le départ et quand le chef-garde a mis les derniers loquets elle démarre avec lenteur sachant bien qu'elle aura une longue course à fournir.

Albert regarde s'éloigner le train qui emporte aussi Saphan, puis il revient vers la ville, les bras ballants, les ressorts des jambes détendus.

Jacques Cormier

Juillet

✪ Comptes rendus de deux ouvrages : Le dernier logis de Balzac de Paul Jarry paru en 1924 aux Editions du Sagittaire et Les Maîtresses authentiques de Lord Byron de Félix Rabbe [1840-1900], paru pour la première fois en 1890 chez Albert Savine et réédité en 1924 chez Stock à l'occasion du centenaire de Byron. Publiés dans Sélection, 3e année, n° 9 du 15 juillet 1924, aux pages 391-392, et signés Jacques Cormier.

Il est des écrivains dont la personne offre plus d'intérêt que l'œuvre, mais il en est d'autres qui, après nous avoir donné dans leurs écrits le meilleur de leur génie, nous touchent encore, curieux que nous sommes des circonstances qui ont entouré la création de leurs livres, soit par leur position, soit par leurs logis ou leurs maîtresses. Et si au lieu d'une courte notice, nous avions à consacrer un article à ces deux volumes, nous pourrions les réunir sous un titre commun : les accessoires des grands hommes.

M. Paul Jarry, dont on connaît déjà des travaux sur Balzac, continue avec un zèle intelligent l'œuvre des Spoelbergh de Lovenjoul, Cerfbeir et Christophe. Dans une luxueuse plaquette, ornée des aquarelles exécutées par l'architecte Santi sur l'ordre de Balzac, il nous conte l'histoire de cette maison de la rue Fortunée que l'écrivain avait achetée pour y loger celle qui, après dix-neuf années d'amour, consentit à devenir son épouse. Nous le voyons, enfiévré de tendresse et de dépense, aménageant son hôtel avec ce goût étrange qu'il donne aux raffinés dans ses livres, le voulant somptueux, riche, digne de cette comtesse Hanska « ange par l'amour, démon par la fantaisie ». Tous les avatars de cette demeure nous sont contés, jusqu'au legs à l'Etat qu'en fit Mme Salomon de Rothschild. L'étude de M. Jarry est précise et documentée comme un rapport d'expert.

Le livre de M. Rabbe prête davantage à la fantaisie. Cependant il nous plaît moins. C'est que Byron est bien loin de nous. Qui donc parmi les jeunes a lu « Manfred », « Mazeppa » ou même « Childe Harold » ? L'influence de Byron a pourtant été considérable : la poésie de M. Paul Bourget, dit-on, n'a pu se préserver de ses atteintes ; Barbey d'Aurevilly n'y échappa point, mais c'est plutôt à la façon des héros de Balzac qui admiraient fort les attitudes du noble poète. L'ouvrage de M. Rabbe, qui a retenu autrefois l'attention des érudits, est cependant d'une lecture agréable. Il nous amuse ce portrait de Caroline Lamb qui déclarait son amant « fou, méchant, dangereux à connaître ». C'est à elle que Byron songeait sans doute lorsqu'il écrivit dans Don Juan : « J'ai vu les orages dans l'Océan et dans la femme, et j'ai plaint les amants plus que les matelots ». Mary Shelley, Teresa Gamba Guiccioli ne manquent pas non plus d'attraits. S'il les séduisait par son insensibilité affectée et ses airs de blasé, il ne se tenait pas toujours dans cette réserve. N'écrivait-il pas à une d'elles : « Enchaîné dans tes guirlandes de roses, l'amant heureux laisse disserter à loisir le cynique et le philosophe : ces heures sont les seules où la vie ne soit pas un fardeau ».

A côté de l'étude critique et se mêlant à elle, on trouve dans « Les Maîtresses de Lord Byron » un récit romanesque dont les péripéties sont garanties authentiques, distrayant et écrit dans une langue dont la simplicité repose.

Jacques Cormier

✪ Compte rendu de Kyra Kyralina de Panaït Istrati [1884-1935], premier volume de la geste des Récits d'Adrien Zograffi, paru en 1924 chez Rieder dans la collection « Prosateurs français contemporains », avec une préface de Romain Rolland. Ce texte signé Jacques Cormier a été publié dans Sélection, 3e année, n° 9 du 15 juillet 1924, aux pages 399-400.

Ni le romancier, ni surtout le préfacier, n'ont trouvé grâce aux yeux du critique liégeois. Si Denoël éditeur n'inscrira aucun ouvrage de Romain Rolland à son catalogue, il débutera en mai 1930 avec une brochure de Panaït Istrati. Il est vrai qu'il s'agissait d'un texte philosophique et non d'un roman.

Il est un peu tôt pour déterminer la place que M. Romain Rolland occupera un jour dans l'histoire des lettres françaises. Ce rôle d'ailleurs ne nous tente guère. Mais quelque soit son mérite d'écrivain, il semble qu'on pourrait reprocher à M. Rolland cette façon amphigourique qu'il a de poser au prophète. Quand il parle, c'est qu'il est inspiré. Chacun de ses mots possède une vertu redoutable. Il sied qu'on s'écarte en silence et qu'on se pénètre de la sagesse de ses discours. Une banalité, dans sa bouche, prend forme d'oracle. Aujourd'hui M. Rolland décrète le génie de M. Istrati. M. Rolland a lu deux volumes de M. Istrati. Nous ne sommes pas si bien informés. Les fulgurations et les éclairs annoncés nous attendent dans « L'Oncle Anghel ». Réservons donc notre jugement.

Cependant quelques considérations nous sont permises et pour saisir un côté de la « pensée » de M. Istrati, lisons ces conseils d'une mère à ses enfants : « Toi, Kya, si - comme je le pense - tu ne te sens pas portée pour vivre dans la vertu, dans cette vertu qui vient de Dieu et s'exerce dans la joie - ne sois pas vertueuse, contrainte et sèche, ne te moque pas du Seigneur, et sois plutôt une jouisseuse, une débauchée même, mais une débauchée qui ne manque pas de cœur ! C'est mieux comme ça. Et toi, Dragomir, si tu ne peux pas être un homme vertueux, sois comme ta sœur et ta mère, sois un voleur même, mais un voleur qui ait du cœur, car l'homme sans cœur, mes enfants, c'est un mort qui empêche les vivants de vivre ».

M. Istrati ne prononce pas ces paroles, mais ne doutez pourtant pas qu'il les fasse siennes. Il rentre par là dans toute une littérature exécrable qui cherche à émouvoir en nous ce qu'il y a de plus bas. Sans que pour cela il faille citer Nietzsche ou M. Maurras, il importe de souligner ce procédé qui consiste à proposer à notre attendrissement, des cœurs blessés mais revêtus d'oripeaux pittoresques, des bras tordus par la douleur et curieusement tatoués, une souffrance décorative. Sans doute cela est pénible de se promener sans but, les pieds lourds, la bouche poussiéreuse et le ventre amer. Mais si l'on a les poches vides, que l'on y serre les poings. Cela ne nous intéresse pas et ne nous fera pas crier au génie.

Heureusement M. Istrati est au-dessus de cette soudaine réputation qu'on lui a faite. Nous trouvons en lui un conteur fort agréable et un montreur de marionnettes qui n'est pas banal. Si plusieurs de ses nouvelles font songer au « Gil Blas » où il y a aussi des beys, des harems, des cimeterres et des confitures, il n'en est pas moins vrai qu'elles atteignent, par endroits, une acuité et une profondeur comparables à celles de Daniel de Foë. Non que ces héros aient le moins du monde l'intelligence énergique de « Lady Roxana », mais - sans qu'ils tâchent à en parer les coups - la fortune, comme elle, les joue, les retourne, les abuse. Comme Lady Roxana ils content, à cette différence près, qu'ils n'aperçoivent ni leurs faiblesses, ni le fond de leur âme ; l'auditeur ou le lecteur est seul juge. La manière est plus fruste et plus superficielle : les effets se ressemblent. Seulement de Foë, pour peindre l'Anglais, ne recourt pas à ces anecdotes typiques, plaisantes, que M. Istrati ne craint pas d'employer : il en court de pareilles sur le Belge, l'Américain ou le Slave. Elles ont leur place dans les recueils d'anas, mais pas dans un roman dont un des butsau moins est de peindre la vie d'Orient. Ce but, M. Istrati y arrive, quand ses héros parlent ou qu'ils agissent. Les descriptions ne nous passionnent plus. Mais ce Stavro, que ses aventures sont attachantes et plus encore sa personne ! C'est le vrai mérite de l'auteur de l'avoir fait vivre ainsi devant nous. Si nous faisons grief à M. Istrati de son exotisme, s'il nous paraît artificiel, c'est sans doute à force de sincérité.

Jacques Cormier

Septembre

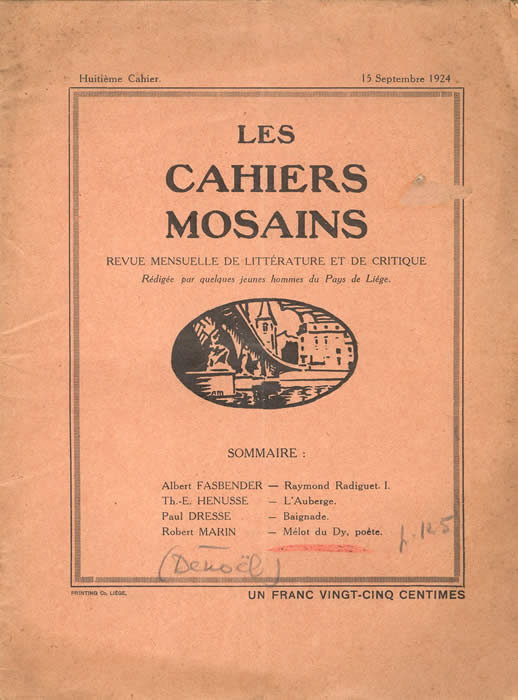

✪ Le 15 : Parution de la 8e livraison des Cahiers mosains, une revue littéraire liégeoise dirigée par Théo Henusse et Albert Fasbender.

Denoël y publie, sous le pseudonyme de Robert Marin, un article de six pages consacré à l'œuvre de son ami Mélot du Dy [1891-1956], soit six ouvrages de poésie publiés à Bruxelles entre 1910 et 1922.

Il évoque au passage un ouvrage en prose paru en 1919, et annonce un nouveau recueil poétique à paraître à la N.R.F.

Dans un numéro spécial des Cahiers de l'Ourthe consacré au poète en 1988, Alexis Curvers [1906-1992] écrivait à propos de cet article : « Je n'avais pas vingt ans quand je découvris son existence dans les Cahiers mosains, que nous venions de fonder à Liège. La personnalité de l'auteur nous était inconnue. Elle nous fut révélée dès le huitième cahier (15 septembre 1924) par un important article, très circonstancié, que lui consacrait Robert Marin. Ce " Robert Marin " n'était autre que Robert Denoël, oui, le futur grand éditeur parisien, dont la destinée devait si tragiquement tourner court au lendemain de la seconde guerre. Nous étions alors au lendemain de la première. Encore étudiant, Robert Denoël me précédait de peu d'années à l'Université de Liège. Mais il avait déjà l'étoffe d'un vrai connaisseur de littérature. Son article nous enchanta.

[...] Si les poètes meurent, ils ont aussi le privilège de revivre et de survivre lumineusement dans les cœurs. [...] C'est ce que Robert Marin prophétisait il y a plus de soixante ans déjà. Comparant le poète à un jongleur, il terminait son article par une phrase que nous sûmes bientôt par cœur : " Mélot du Dy, la boule, quand il la jette, étincelle, et l'attitude, l'a-t-il étudiée, ou si c'est un don ? " »

MELOT DU DY, POÈTE.

(Histoire vraie).

I. - PRINTEMPS. BUTIN FRAGILE.

Je suis à peine à mon printemps.

Et j'ai déjà des sentiments.

(M.de Voltaire à Mlle Clairon).

Son air était tendre, une tristesse toute jeune amplifiait son regard et le signe fatal lui marquait le front. Quand il arriva devant le jardin dont l'Espoir et le Regret veillent les abords, d'elles-mêmes les portes tournèrent sur leurs gonds afin qu'il pût pénétrer. Cédant à l'invite ainsi manifestée et à de plus secrètes objurgations le jeune homme avança, à pas timides, malgré les références dont sa pudeur s'était munie. La lumière palpitait, voletait dans les branches sans parvenir à se poser. Les sources mesuraient leurs chants ; gagnés par l'exemple, les oiseaux faisaient discrètement leur devoir tandis que dansait au soleil, « avec une gravité charmante », la première saison.

On dit que la vie est bête...

Comme elle croyait, non sans quelque apparence de raison, devoir rencontrer le jeune homme, elle était passée par Jouvence où sont des eaux célèbres. Lorsqu'au détour rose d'un buisson le promeneur l'aperçoit, transporté d'enthousiasme, il lui veut baiser le visage où luisent toutes les promesses - rafraîchies. Elle, prompte, se dérobe.

Le jeune homme s'attristait. Mais :

« Reine aux yeux éclatants, la belle Poésie

Lui sourit et trempa sa bouche d'ambroisie. »

Sans plus de résistance au dieu qui le possède, le jeune homme tire de son veston une lyre minuscule mais qui vient de chez le bon faiseur, lève les yeux au ciel et pince les cordes.

De la lyre naissent une tourterelle, une rose, une guitare. Ces accessoires prennent conscience de leur dignité : la tourterelle roucoule, la rose se pâme et du ventre de la guitare s'évadent quelques jolis sentiments.

II. - L'IDOLE PORTATIVE.

« O sentimental incorrigible, maniaque de

passion et de chevalerie, il faut toujours

que tu aies une idole qui représente pour toi

la femme, comme un dévôt a besoin de

porter sur lui l'image de son Saint ou de

sa Vierge protectrice. »

Valery Larbaud.

Les deux premiers volumes que publia Mélot du Dy ne changèrent ni le cours des saisons, ni la beauté du ciel au crépuscule, mais firent le poète regarder mieux ce que seul il pouvait voir et que ses premières poésies ne nous avaient pas révélé.

Il se tut pendant des années. Nous savons qu'il voyagea : l'expérience lui vint de la rondeur terrestre et des trains internationaux ; il apprit que l'intelligence est un privilège. Dans un but d'instruction et de perfectionnement moral il fréquenta des noces, des enterrements, des dîners de famille. Des salons l'accueillirent, des rues, la ville, la campagne. A Orthez il rencontra « Bonheur » et la « Jeune fille nue ». Il faillit s'arrêter.

Plus loin un jeune homme maigre, orné d'une redingote et d'un tube sans gloire lui montra la lune et quelques complaintes pour rire. Le poète eut assez d'énergie pour continuer sa route solitaire. Mais déjà le besoin le harcelait d'un guide ou d'une aide. Son attente réclamait :

« Une Muse jeune et fraîche, s'il se peut. »

La céleste clémence ne refusa pas ce miracle à une amertume qui mûrissait sous l'éclat des façades, des gens et de quelques autres contingences. Le poète fut si sensible à l'attention qu'il éleva sa Muse au rang d'Idole portative et l'emporta en « éternel pèlerinage vers lui-même. » Cette Muse se montra complaisante, à qui le poète s'adresse avec parfois un peu trop de verve mais aussi avec la mélancolie d'une âme où s'infiltre le regret ironique des siècles passés :

« O poètes d'alors, combien je vous envie

Vous qui composiez des sonnets : Job, Uranie

Et des guirlandes ridicules pour Julie. »

On écrivait pour les « honnêtes gens » sans faire sonner la ferblanterie de la publicité. Il se rencontrait des amateurs d'élégies autant que de vers badins. Voiture composait des « Stances sur une dame dont la jupe fut retroussée en versant dans un carosse à la campagne », Benserade tournait en rondeaux les « Métamorphoses» d'Ovide et l'Académie contenait dans son jeune sein plus de poètes que d'hommes politiques.

S'il goûta fort cette poésie qui ne se croyait point obligée au lyrisme, comme il avait suivi la leçon des Anciens et peut-être à cause de cela, Mélot du Dy se porta d'inclination vers les petits poètes du dix-huitième siècle. Il doit aimer certaines des « Elégiaques », plusieurs « Poésies érotiques » et même quelques fragments de la « Guerre des dieux ». Le nom du doux Créole s'écrira plus tard en épigraphe à un des livres de Mélot du Dy, qui en a hérité une sorte de tendresse amoureuse et de fraîcheur dans l'expression de la volupté. Le poète déplore la fin de cette époque galante, spirituelle et bergère, où les dames se plaisaient à lire « Estelle et Nemorin », où les cardinaux ne craignaient point de trousser le madrigal, où l'épigramme florissait :

« et tandis que de Cimarose

fuyaient les menuets pervers,

un nègre atteint de filariose

rêvait encore à de beaux vers. »

Mais il ne faudrait pas croire comme certains, que l'affection portée par Mélot du Dy aux poètes d'alors, fût le signe d'un enrôlement sous leur bannière fleurie, pas plus que si, en manière de divertissement il écrit un «aphorisme un peu cultiste » :

« Non moins ronde que la lune

Mais bien moins suave, allez.

La terre est une pilule

Un peu dure à avaler. »

nous ne disons qu'il se déclare ainsi l'élève de Gongora ou d'Alonzo de Ledesma que flétrissent en de si nobles termes les faiseurs de manuels de littérature étrangère. Mélot du Dy, dans L'Idole portative, montre déjà toute sa personnalité. Une fantaisie, nullement extérieure au sujet, voilà le seul maître qu'il reconnaisse : il lui reste à s'en faire un serviteur. Le chemin est ouvert, qui mène à la perfection, des défaillances sont à craindre et si un mauvais orgueil lui fait écrire :

« Mais à quel style, hélas, à quel style prétendre

Pour y nicher l'émoi de mon âme très tendre ! »

il se repentira :

« Nous irons prier à la ronde

Le bon Dieu des quatre lanternes

Avec des lys aux boucles blondes

Et des sanglots dans les gibernes. »

« Seigneur, Seigneur soyez béni

Au dernier calvaire des routes

Car maintenant, c'est bien fini

Il n'y a plus le moindre doute. »

en nous prévenant toutefois que ce n'est là qu'une impression attrappée au vol qu'il se hâte de clouer palpitante pour compléter une collection dont l'attirance se compose de grâce, d'esprit ensemble et de tendresse.

III. LE SOT L'Y LAISSE.

« Tu vas montrant en publique évidence

(Soit bien, soit mal) en jeux, festins et dance,

Combien tu es plein de gaye allégresse. »

Pontus de Thiard.

Quand on a lu « Le Sot l'y laisse » on se demande : « Comment l'auteur fait-il pour éclater de rire? » puis on conclut : Mélot du Dy sourit. Lorsqu'il propose :

« Ah! rions pacifique amie

Laisse de ton corsage ouvert

Surgir la colombe endormie

Où je becquète l'univers. »

nous ne protestons pas, mais il ne nous est pas défendu de nous défier. D'ailleurs on ne rit pas quand on veut : Monsieur Bergson n'enseigna-t-il pas jadis que le rire nait de l'imprévu ? Pleurer, si ce n'est pas des torrents que l'on verse, cela fait de vilaines taches d'humidité dans les livres. Entre des joies concertées et des chagrins étudiés il y a un parti à prendre, plus agréable que la colère.

On ne sourit pas, comme il faut, du premier coup. Le photographe, combien de fois fait-il recommencer la pose? Et si l'épreuve satisfait n'arrive-t-il pas que le portrait déçoive ?

« Il n'est que le sot pour laisser la chose

Au calme profond d'un sort naturel. »

Le sourire du poète, encore qu'il n'étincelle pas de larmes est le signe du combat de l'intelligence et de la sensibilité. La vie peu féconde en imprévu, ce sourire tâche en élucider quelques mystères si communs, si bien «entrés dans les moeurs » que personne sans doute, ne s'y est arrêté : " Ce qui importe, écrit Mélot du Dy en des pages intitulées « Coqualasme » et que par esprit de contradiction on pourrait appeler « Art poétique », ce qui importe ce n'est pas tant de connaître les choses, mais plutôt de saisir entre elles les rapports, et d'elles à nous. Bref, la poétique hiérarchie. »

Et ceci :

« Au collège on leur a demandé : " Qu'est-ce qu'une prosopopée " ? ou qu'est-ce que la projection d'une droite sur un plan ? et ils ont encore fort bien répondu. Or, maintenant, adultes, je crois qu'ils ne se posent pas assez souvent à eux-mêmes des questions dans le genre de celles-ci " Qu'est-ce qu'une fenêtre ? Qu'est-ce qu'un parapluie ? Qu'est-ce qu'un chapeau ? " De là leur misère. »

Mélot du Dy, lui, se pose beaucoup de questions. Il en résoud plusieurs mais ne nous comunique pas toujours la réponse. Aimablement il nous fournit quelques données supplémentaires : à nous de chercher. Au seuil de son livre il a placé un gardien pas fort farouche mais qui le préserve des contacts inutiles. La précaution est bonne, si l'on chante, même à voix retenue, d'écarter ceux qui n'entendent point la musique.

Que le poète écrive :

« Ce bel amour si simple et doux,

Qui pourrait être plus bizarre

Je l'ai ravi pour toi, pour nous

Aux mains frileuses du hasard. »

qu’il renouvelle le « Carpe diem » :

« Crains de troubler dans sa corolle

Le pur silence d'une fleur

Et, ni trop sage, ni trop folle

Accueille ton léger bonheur. »

qu'il compose des « Elégies », des sonnets, une fable ou ces « Choses » dont la subtilité est un délice ; ce qu'il nous faut admirer c'est une tournure d'esprit, jeune, un peu fantasque mais d'une finesse exquise. Nous regardons voltiger les boules d'argent autour du jongleur : elles tournent, tournent, se poursuivent dans l'air sans relâche, on ne les distingue plus, on ne sait d'où elles sortent, elles passent scintillantes et c'est un charme perpétuel.

IV. MYTHOLOGIES ET DIABLERIES

« Que celui-là avait bon goût qui se

déplaisait de plaire à plusieurs. »

Balthazar Gracian.

« La fable grecque, énonçait autrefois M. André Gide, est pareille à la cruche de Philémon qu'aucune soif ne vide, si l'on trinque avec Jupiter. Mais celui qui sans respect pour le Dieu, brise la cruche, sous prétexte d'en voir le fond et d'en éventer le miracle, n'a bientôt plus entre les mains que des tessons. »

Plutôt que de risquer pareille aventure, nous garderions un silence circonspect s'il s'agissait d'expliquer la poésie de Mélot du Dy. Mais comme disait un prosateur, la poésie cela ne s'explique pas, cela se sent. Et en lisant Mythologies et Diableries nous avons le sentiment très vif que leur auteur n'est guère éloigné du terme que tout poète assigne à sa course. Les mêmes principes continuent, pour notre plaisir, de le guider, mais son goût s'est affermi. Il a débarrassé ses vers de plusieurs choses de volume mais de maigre poids, de telle sorte que chacun de ses poèmes gagne en densité : moins de matière et plus pure ; une forme dont la rigueur et la recherche sont également précieuses. Sa fantaisie, pour suivre les strictes lois de l'intelligence, n'en est pas moins alerte et sa poésie respire la même jeunesse, une verdeur pareille. Si dans « Le Sot l'y laisse » nous assistions à un combat ici une victoire demande sa célébration.

Ces deux petits livres sont peut-être inégaux, et malgré leur caractère apparemment hermétique c'est aux «Mythologies» que va notre préférence. Ici, avant tout, le poète a mis dehors les curieux encombrants et il n'a parlé que devant des visages amis.

L'expulsion s'est faite sans déploiement de force. Quelques allusions, quelques ellipses y ont suffi. L'ellipse de mots, Mélot du Dy, certes, en use mais plus encore de l'ellipse d'idées. Et rien que cela, pratiqué comme il l'entend donnerait un tour nouveau à sa poésie. Il exige du lecteur une collaboration. Sa poésie n'est pas ce lait dont s'abreuve à longs traits l'innocence des premiers âges, non, l'ivresse, pour être partagée, réclame une préparation et un palais moins goulu.

Aussi dans « Mythologie », nous ne savons si nous devons aimer mieux ce poème où le poète exprime des raisons qu'il a de supporter la douce banalité de la vie :

« N'était ce plaisir de mes yeux

Quand ta clarté se penche

Vers la clarté de notre enfant

Doucement infini.

... N'était au plus morne débat

Cette gaieté chrétienne

Qui fait que l'on se réjouit

De ses embêtements. »

que celui, par exemple, ou il allie Lefranc de Pompignan et Ovide à sa propre fantaisie.

« Diableries » est un recueil où Mélot du Dy s'est montré bien franc et pour le connaître on doit lire ce poème - un de ses meilleurs - d'une surprenante variété de rythme et de ton, par quoi il se livre à nous presque sans réticence.

« Il me faut prendre un objet

Quelconque. Un portrait d'Elvire.

Un siège. Un petit navire

Et m'avouer d'un seul jet. »

Jamais on n'entendit de confession d'un caractère aussi assuré, si ferme qu'il nous inquiétait un peu. Mais c'est le bonheur de Mélot du Dy qu'il se renouvelle quand il le veut. Les « Hommeries » vont paraître dont nous connaissons quelques poèmes, supérieurs à ceux qui ont précédé. Ils paraissent plus durs, plus crispés et d'un détachement plus complet. Un poème comme la « Rentrée » rend un son si pur et si original que nous chercherions en vain quelque chose à lui opposer.

« Ne sait-on pas depuis Malherbe, écrivait quelqu'un, que la poésie est un jeu, comme le jeu de quilles. De temps en temps, pour y reprendre goût, on change un peu les règles. (Il y a toujours des gens qui jouent avec leurs pieds, d'ailleurs). Mais le point, c'est de lancer la boule de façon qu'en l'air elle attrappe du soleil. »

La manière française de jouer s'oppose à ce qu'on fasse les grands bras et de la poussière inutile.

Mélot du Dy, la boule, quand il la jette, étincelle et l'attitude, l'a-t-il étudiée ou si c'est un don?

Robert Marin

NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE

PRINTEMPS. Larcier, Editeur. Bruxelles 1910.

BUTIN FRAGILE. Larcier, Editeur. Bruxelles 1913.

LES TROIS GRACES (lettres romanesques), 1919 Bruxelles. « Livre du Géant. »

L'IDOLE PORTATIVE. Editions des Cahiers indépendants, 1919, Bruxelles.

LE SOT L'Y LAISSE. Editions litéraires de l'Expansion Belge, 120 Bruxelles.

MYTHOLOGIES. Editions littéraires de l'Epansion Belge, Bruxelles 1921.

DIABLERIES. Editions littéraires de l'Expansion Belge, Bruxelles 1922.

A PARAITRE EN OCTOBRE :

LES HOMMERIES, aux éditions de la Nouvelle Revue Française. Collection «Une Œuvre, un portrait ».

Octobre

✪ Compte rendu de Propos sur le Christianisme d'Alain [1868-1951] publié en 1924 chez Rieder dans la collection « Christianisme ». Paru dans Sélection, 4e année, n° 1, 15 octobre 1924, pp. 67-68, sous le pseudonyme de Jacques Cormier.

C'est un esprit d'apparence singulière et qui tout d'abord séduit : mais à bien écouter cette parole, faite de phrases courtes, polies, dures comme fer, le lecteur point sourd aura tôt fait de reconnaître une voix qui résonne déjà depuis quelques siècles et que l'on n'entend plus souvent aujourd'hui : la voix du bon sens. Alain, c'est le bon sens qui parle. Cette formule ne pourra que plaire à qui la prodigue dans ses écrits.

Car, qu'il tienne des « propos » sur l'esthétique, la guerre ou le christianisme, cet esprit sain et bien assis ne se préoccupe nullement d'agrandir notre univers intellectuel : il le rapetisserait plutôt pour y voir clair. Voulant atteindre l'essence, son regard supprime les accidents : tout s'égalise. Nous attendons un volume, on nous offre une surface. Grande étendue, pas de profondeur. Mille sujets sont effleurés...

A quel autre pourrait-on appliquer ce jugement, en y apportant toutefois un léger tempérament : « ... pensée merveilleusement excitante. Mais pensée trop immédiate, - pensée sans valeur -, pensée infiniment répandue, - et pensée bonne pour parler, non pour écrire. »

Jacques Cormier

✪ Compte rendu de Un premier amour de Maxime Gorki [1868-1936] publié en 1924 aux Editions du Sagittaire dans la « Collection de la Revue Européenne ». Paru dans Sélection, 4e année, n° 1, 15 octobre 1924, pp. 76-77, sous le pseudonyme de Jacques Cormier.

Nous avions accoutumé de trouver dans les livres de Gorki de grands tableaux, un peu lourdement peints, où l'on voyait au milieu de paysages hostiles s'agiter les appétits sensuels de quelques êtres, moujicks ou intellectuels, toujours revêtus de la crasse la plus réconfortante. Et ce Russe, qui nous chantait, plein de pitié et d'enthousiasme, les misères de ses compatriotes, nous ne pouvions lui refuser les qualités du lyrique. Nul autre n'a fait la place aussi grande dans ses livres à la chair, à la peau, aux cris, aux gestes et en général à tous les accessoires du corps humain. Chez Dostoïevsky, Tolstoï ou même Tourgeneff, la part descriptive est minime si nous comparons leurs livres à ceux de Gorki : évidemment leurs héros s'enivrent de vodka, ils fréquentent des traktirs sales et mal éclairés, ils chantent de lamentables complaintes et se résignent à leur sort, mais le décor qui les entoure, s'il les affecte tristement, n'est pas le principal de leur vie, l'élément essentiel du récit. Dans les « Vagabonds » ou tel autre volume de Gorki, les personnages sont fonction du décor et fonction sans importance. Seulement en plus des instincts étudiés précédemment, les héros de « Malva » et des « Déchus » sont dotés d'une énergie sexuelle étonnante. La femme les obsède.

Celles de Dostoïevsky, nous les imaginons hautaines, douces ou bruyantes, mais nous ne savons trop comment elles sont faites : jamais on ne nous les montre dans des positions abandonnées. Gorki, lui, nous force à toucher les siennes. Mais là s'arrêtait son rôle : mouvoir ces êtres, les jeter dans un conflit ne le souciait pas. Ne devions-nous pas nous contenter de cette atrmosphère où nos cinq sens étaient sollicités ?

Mais voilà que Monsieur Dumesnil de Gramont traduit « Servitude amoureuse » et nous révèle le sens dramatique de son auteur. Cette nouvelle, dont le titre contient le sujet tout entier, est construite suivant l'ordre chronologique - et ce n'est guère original - les événements paraissent se suivre mais, en fait, ils sont soudés comme les gouttes d'un fleuve et ils déroulent lentement leurs belles eaux vertes. Nous ne pouvons les dissocier et pourtant, par je ne sais quelle intuition, nous les voyons rouler les uns sur les autres, se joindre, se pénétrer et former ce tout dont nous dégageons alors les figures souffrantes et complexes de Larissa et de sa victime. Par contre nous supportons difficilement les efforts que l'auteur fait pour conférer une allure fantastique à l'histoire qu'on lui raconte. Toutes les dix pages il interrompt son narrateur et nous impose un couplet désagréable sur la pluie qui tombe, le vent qui siffle et l'éclat sinistre d'un réverbère dans la rue. Cet artifice est trop grossier pour nous séduire.

Quant aux autres nouvelles, malgré leur réussite - nous les tenons pour excellentes - elles ne nous apportent rien que nous ne connussions déjà.

Jacques Cormier

Octobre

✪ Compte rendu de Jean Darien, un roman de Léon Bopp [1896-1977] publié en 1924 aux Editions de la NRF. Paru dans Sélection, 4e année, n° 2, 15 novembre 1924, aux pages 190-191. Signé Jacques Cormier.

Un des premiers mérites du livre de M. Bopp est de nous inquiéter, de nous irriter même. Il n'est pas de ces œuvres dont on est délivré après une lecture. Son personnage nous poursuit, nous harcèle, nous montre sa déplorable figure, nous ordonne : « Comprends-moi ». Cette ténacité nous vexe et, au moment que nous allions manifester notre plaisir d'une figure aussi forte, un instinct nous pousse à réfléchir, à nous reprendre peut-être.

Dès les premières minutes de notre rencontre Jean Darien nous a harponnés. Inutile de résister ou de nous débattre. Il ne nous appartient plus de nous détourner de son pénible sillage. Le propre de ce livre est qu'il ne s'y passe rien. Ce ne sont que tentatives, aventures ébauchées, tels les désirs du héros. Les événements prennent l'importance que Jean Darien leur accorde. Or Jean Darien est par essence un homme désintéressé, d'un désintéressement tel qu'il marche au suicide lentement mais d'un pas irréductible. L'auteur estime comme nous ce suicide inévitable ; il nous en avertit au milieu du récit afin que notre imagination ne s'égare pas à la recherche d'une autre solution. Aucun intérêt anecdotique. Aucun effet de style, du moins de ce que l'on entend par là habituellement. Le livre est écrit d'une langue dure, sans couleur comme sans musique. M. Bopp ne se soucie pas de plaire. Seul, Jean Darien doit nous retenir. Ce Jean Darien, M. Bopp, ou je m'abuse, l'aime à la furie. Il n'en a pas pitié : il ne veut pas non plus provoquer la nôtre. L'amour seul, un amour d'entrailles, a de ces brutalités et de ces colères. Sa sincérité ne peut être mise en doute : gagné par la contagion nous nous sentons aussi l'envie de maltraiter Jean Darien et dans le même temps - oui - de lui ouvrir nos bras. Car nous l'aimons. Nous lui faisons l'honneur de rengainer des attendrissements romantiques : c'est un homme qui se montre.

La rapidité de cette séduction fait notre dépit. Nous nous regardons un peu confus. Ne nous sommes-nous pas laissé prendre à des amorces trop visibles ? Le caractère étrange du récit, la part prépondérante reconnue à la fatalité nous paraissent des éléments romanesques bien sensibles. Et l'ironie de M. Bopp, pour amère qu'elle soit, manque de profondeur : elle s'étale, ce n'est qu'une pudeur, un masque cruel que nous avons tôt fait de soulever.

Mais, cela dit, pourquoi tarder davantage à reconnaître la valeur tragique de ce livre ? Quelle ardeur, quelle force dans ces pages ! Alors que nous nous croyons arrêtés, que nous redoutons le piétinement, nous sommes déjà repartis, entraînés dans un mouvement irrésistible. La forme n'y est pas étrangère. L'auteur intervient peu, - il laisse monologuer son personnage, - mais quand il le fait c'est avec une discrétion, une retenue remarquables. La fusion s'opère avec une telle souplesse que cette forme complexe revêt un caractère de nécessité : nous n'imaginerions pas ce portrait écrit suivant un mode traditionnel.

Et nous sommes reconnaissants à M. Bopp de ne nous avoir pas distraits, de s'être montré impitoyable pour lui-même et pour nous, de nous avoir, à force d'énergie, imposé les désirs, les tentatives de son héros, dans leur nudité, dans leur vérité humaine.

Jacques Cormier

✪ Compte rendu du Théâtre de Claude Anet [1868-1931] publié en 1924 chez Grasset. Paru dans Sélection, 4e année, n° 2, 15 novembre 1924, à la page 194. Signé Jacques Cormier.

C'est une exécution sans appel. Denoël ne fait pas de concessions. On a parfois l'impression que la rédaction de la revue lui confie systématiquement les ouvrages mal faits.

Les préfaces écrites aux deux pièces que M. Claude Anet publie aujourd'hui, nous prouvent - entre autres choses - que leur auteur n'ignore rien des nécessités du théâtre. La lecture de Mademoiselle Bourrat pas plus que celle de La Fille perdue ne nous aurait permis de faire cette conjecture. On n'imagine pas, en effet, quelque chose d'aussi morne, d'aussi lent, d'aussi pénible, d'aussi peu vivant enfin, que l'action de ces pièces. L'auteur veut toucher le public. Cela le préoccupe si fort qu'il en néglige ses personnages. Ceux-ci pour se venger prennent des airs grotesques au lieu de l'allure dramatique, ou même tragique, qui leur était dévolue. Et pour toucher le public, M. Claude Anet veut être simple et sincère. Cette simplicité et cette sincérité, il les cherche laborieusement. Il n'en trouve que la caricature.

En dépit de sérieux efforts de sympathie, nous ne sommes pas parvenus à nous intéresser aux actes des insupportables héros de M. Anet. Ils ne nous répugnent pas. Leur crime est plus grave : ils nous ennuient. Et puisque M. Anet écrit modestement, sans ironie, croyez-le bien : « Quand j'y réfléchis, et à distance, je suis presqu'effrayé par l'habileté avec laquelle j'ai écrit, il y a vingt ans, cette Mademoiselle Bourrat », il faudra bien que nous nous excusions d'être non pas effrayé, mais surpris qu'une pièce aussi maladroitement construite ait pu tenter un directeur de théâtre. Nous avons le goût mal fait.

« J'ai vu au Théâtre des Arts, dit encore M. Claude Anet, de beaux yeux se remplir de larmes. Que demander de plus ? »

En effet.

Jacques Cormier