Jeanne Loviton

En trente ans, mes recherches au sujet de Jeanne Loviton se sont révélées assez décevantes : elles se réduisent à des dates et à des chiffres, ce qui est moins engageant mais peut-être plus fiable que le « Portrait d'une femme romanesque » tracé sur 300 pages par Mme Célia Bertin en 2008, et qui eut les faveurs de la presse.

J'ai pris le parti de proposer les éléments disparates dont je disposais. Ce sont juste des points de repère classés chronologiquement mais, comme je l'ai vérifié avec Robert Denoël, pour qui j'avais jadis procédé de la même manière, ces dates en télescopent d'autres, des faits en recoupent d'autres, certains noms en appellent d'autres. Une toile se tisse, insensiblement, et parfois, une silhouette s'en dégage, floue mais bien réelle.

La biographie complète de cette femme fascinante reste à écrire car celle de Mme Bertin, qui avait eu le privilège de consulter les archives de sa fille adoptive, Mireille Fellous-Loviton, a laissé tout le monde sur sa faim. J'y ai néanmoins eu recours à plusieurs reprises car, malgré ses non-dits, son livre contient des éléments essentiels, et un « Curriculum vitæ » rédigé en 1969 par Jean Voilier qu'il convient d'utiliser avec prudence mais qu'on ne peut ignorer.

La publication de Corona & Coronilla par Bernard de Fallois offre un choix de poèmes incomparables dédiés à Jeanne par Paul Valéry mais n'est d'aucune aide pour la biographie de son égérie. Le petit livre de François-Bernard Michel, Prenez garde à l'amour, est anecdotique.

L'ouvrage magistral consacré à Paul Valéry par Michel Jarrety est le plus fiable pour la période 1937-1945, ainsi que le volume, longtemps différé, des Lettres à Jean Voilier publié en 2014.

Celui de Carlton Lake : Chers papiers. Mémoires d'un archéologue littéraire, contient d'intéressantes anecdotes sur les tractations commerciales entre Jeanne Loviton et l'archiviste américain en vue de la vente des autographes et manuscrits de Paul Valéry. Le catalogue de la vente « Paul Valéry secret » à Monaco, le 2 octobre 1982, rend quelques bons services.

Le brillant essai de Dominique Bona : Je suis fou de toi. Le grand amour de Paul Valéry, paru en septembre 2014, a parfaitement résumé l'itinéraire chaotique en apparence de cette walkyrie que l'auteur tient à appeler « Jeanne Voilier » tout au long de l'ouvrage. Elle y apporte de nouvelles précisions biographiques que j'ai incorporées ici.

C'est surtout dans la presse et dans les archives publiques que j'ai cherché, et parfois trouvé, Jeanne Loviton et Jean Voilier.

J'ai aussi utilisé les archives de Pierre Frondaie léguées en 2002 par sa veuve à la ville d'Arcachon, et mises à ma disposition en 2008 par un service d'archives comme il en existe peu en France. Louise Staman et moi, y avons reçu un accueil que nous ne sommes pas près d'oublier, grâce à l'ancien maire, le docteur Robert Fleury, décédé depuis.

Robert Fleury a publié en 2007, dans le Bulletin de la Société historique et archéologique d'Arcachon et du pays de Buch, une remarquable « Biographie sommaire de Pierre Frondaie (1884-1914) » (qui devrait être poursuivie par Mme Anne Guillot de Suduiraut), à laquelle j'ai eu recours à plusieurs reprises.

1903

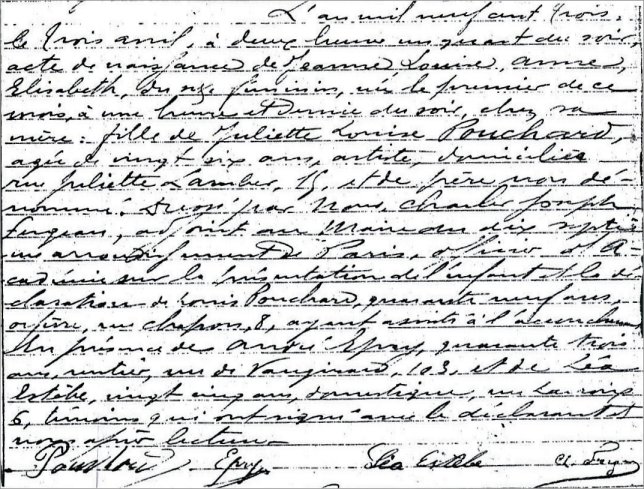

Jeanne Louise Anne Elisabeth Pouchard est née, de père « non dénommé », un mercredi 1er avril 1903, à une heure et demie du soir, au domicile de sa mère, Louise Juliette Pouchard, une « artiste » de 26 ans qui habitait 15 rue Juliette Lamber, dans le XVIIe arrondissement de Paris.

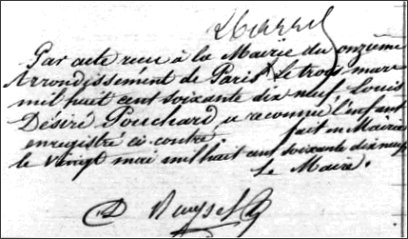

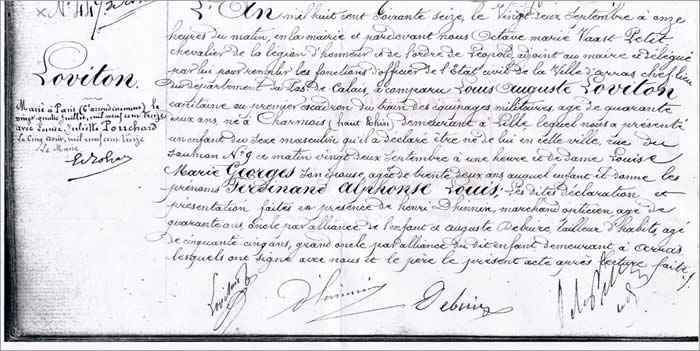

Acte de naissance de Jeanne Loviton, 1er avril 1903

Cette naissance a été déclarée le 3 avril à la mairie du XVIIe par son grand-père maternel, Louis Pouchard, 49 ans, orfèvre 8 rue Chapon, dans le IIIe arrondissement, qui a assisté à l’accouchement de sa fille ce qui, à cette époque, était assez inhabituel. Les deux témoins qui ont signé le document - l'un rentier, l'autre domestique - sont sans doute des anonymes.

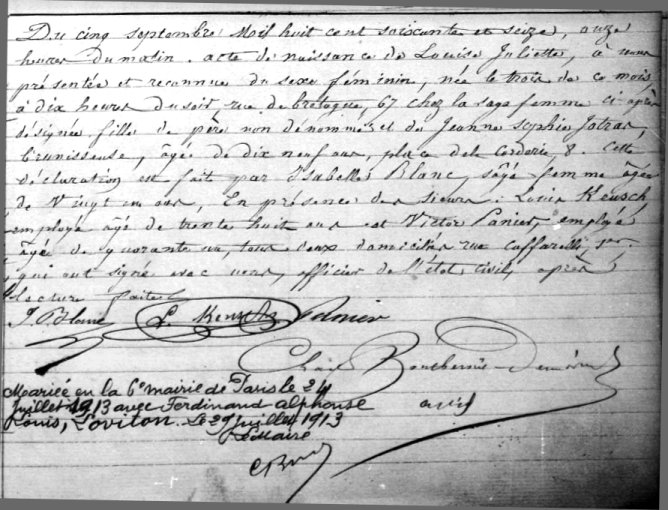

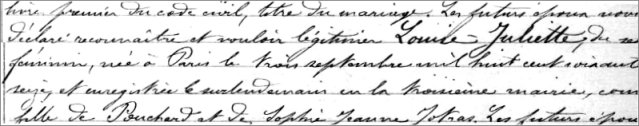

La mère de Jeanne, Juliette Pouchard, était née le 3 septembre 1876 à 22 heures au n° 67 de la rue de Bretagne (IIIe arrondissement), chez Isabelle Blanc, une sage-femme qui se chargea de déclarer l'enfant à la mairie, deux jours plus tard. Juliette, née de père « non dénommé », était la fille naturelle de Jeanne Sophie Jotras, brunisseuse, 19 ans, domiciliée place de la Corderie 8, dans le quartier du Marais (IIIe arrondissement).

Acte de naissance de Juliette Pouchard, 3 septembre 1876

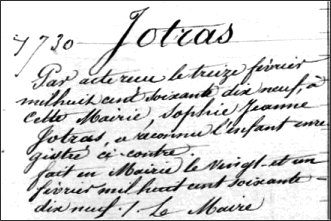

Sophie Jotras était donc une fille-mère dans le dénuement puisqu'il ne s'est trouvé aucun parent pour déclarer la naissance de Juliette à la mairie du IIIe. Née le 25 septembre 1856 à Auxerre, Sophie était la fille de Baptiste Jotras (décédé à Paris le 20 janvier 1870) et d'Elisabeth Dantin, domestique, alors domiciliée 11, rue Bergère, dans le IXe arrondissement. Elle était « brunisseuse », c’est-à-dire une ouvrière qui polit les métaux précieux pour les patiner.

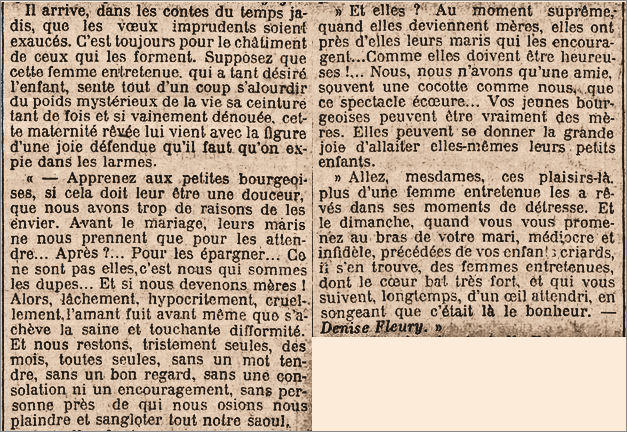

Le 21 février 1879 la mairie du IIIe arrondissement enregistra un acte du 13 février par lequel Sophie Jotras reconnut sa fille. Le 20 mai, celle du XIe arrondissement enregistra un acte daté du 3 mars par lequel Louis Désiré Pouchard la reconnaissait à son tour.

Actes de reconnaissance de Juliette Pouchard par Sophie Jotras et Louis Pouchard, les 13 février et 3 mars 1879

L'orfèvre Pouchard fit ensuite beaucoup plus : le 24 janvier 1880 il épousa - sans contrat de mariage - Sophie Jotras à la mairie du XIXe arrondissement et, à cette occasion, les époux Pouchard-Jotras déclarèrent « reconnaître et vouloir légitimer Juliette, née à Paris le 3 septembre 1876 et enregistrée le surlendemain en la 3e mairie ». Juliette Jotras, la mère de Jeanne Loviton, est donc devenue Pouchard le 24 janvier 1880, quatre ans après sa naissance.

Acte de légitimation de Juliette Pouchard par ses parents, 24 janvier 1880

La régularisation de leur situation ne datait pas de ce jour-là puisque Louis Pouchard et Sophie Jotras étaient, au moment de leur mariage, l'un et l'autre domiciliés 10 rue Pradier, dans le XIXe arrondissement. Cet acte de mariage indique que Louis Pouchard, « argentier », était né le 18 décembre 1853, dans le VIIe arrondissement, et qu'il était le fils de Georges Pouchard (décédé le 4 mai 1867) et de Louise Gastin. Le terme « argentier », tombé en désuétude, désignait au XIXe siècle le métier d'orfèvre. La mère de Georges Pouchard et celle de Sophie Jotras, l'une et l'autre veuves, ont signé le document.

*

Le 10 mai 1903 a lieu, en l'église Saint-Martin-des-Champs, le baptême de Jeanne Pouchard. Pourquoi dans une église du Xe arrondissement, alors que sa mère était, un mois plus tôt, domiciliée dans le XVIIe, où elle a officiellement reconnu sa fille, le 30 avril ? C'est qu'en mai Juliette et Jeanne Pouchard demeurent 56 rue de Lancry, dans le Xe arrondissement. D'autres déménagements auront lieu au cours des mois suivants, notamment au domicile de Louis Pouchard, rue Chapon (IIIe).

Mme Célia Bertin publie une photo de Juliette Pouchard en compagnie de Jeanne, habillée d'une robe qui pourrait être celle de son baptême. Un baptême qu'il n'était sans doute pas opportun de célébrer dans une église de son quartier originel, où elle était connue sous le pseudonyme de Denise Fleury.

Le choix de ce nom est curieux car, en 1907, il est celui d'une courtisane dans « Le Ruisseau », une pièce de Pierre Wolff [1865-1944], qui obtient un beau succès au Théâtre du Vaudeville avec, dans le rôle de l'héroïne, Yvonne de Bray. C'est l'histoire d'une jeune fille de bonne famille entraînée jusqu'au « ruisseau » par la misère et la faim, qui se livre à la prostitution, et qui est sauvée par un peintre riche et célèbre. « Le Ruisseau », qu'on jouera encore en 1934, fut adapté à l'écran en mai 1921.

Cependant la « première » de cette pièce eut lieu au Vaudeville le 21 mars 1907, et l'on trouve le nom de Denise Fleury dans la presse bien avant cette date :

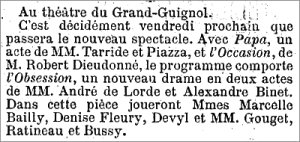

Le Figaro, 10 et 17 mai 1905

Il y avait donc bien à Paris une actrice de théâtre portant ce nom, que Pierre Wolff a utilisé ensuite pour sa pièce.

Elie de Bassan, l'auteur de « La Terreur du Sébasto », et André de Lorde, celui de « L'Obsession », faisaient jouer la plupart de leurs pièces au Théâtre du Grand-Guignol, rue Chaptal (IXe). Créé le 13 avril 1897 ce théâtre proposait le plus souvent des spectacles assez effarants, remplis de scènes sanguinolentes, de viols et de crimes.

André de Latour, comte de Lorde, était né le 11 juillet 1869 dans une famille noble toulousaine. Bibliothécaire le jour à la Bibliothèque de l'Arsenal, il se transformait le soir en auteur infernal. « L'Obsession », drame écrit avec Alfred Binet, est dans cette veine. Ce drame de la folie est sensé terroriser le spectateur et y arrive fort bien en montrant un homme étranglant son petit garçon endormi. L'auteur, mort à Antibes le 6 septembre 1942, a écrit plus de deux cents pièces, la plupart angoissantes ou morbides. Le plus souvent, les acteurs qui y jouaient étaient des « sans grades ».

D'autre part le nom de Fleury est assez répandu dans le monde du spectacle. Le 7 août 1904 Touche-à-tout, une revue hebdomadaire parisienne, mentionne parmi les prix du Conservatoire, un accessit en comédie décerné à « Mlle Fleury, tendre jeune première ». Le 5 mars 1907 Le Figaro rend compte de « L'Escalier de service », une pièce de Sacha Guitry et Alfred Athis où, « dans un rôle épisodique de soubrette avisée, Mlle Fleury se montre comédienne experte, légère et malicieuse ». Ce n'est pas celle que nous cherchons car le même Figaro l'a présentée en 1902 : « Mlle Fleury, 19 ans, 11 mois ». On peut se demander si c'est bien dans ce milieu qu'il faut chercher « l'actrice » Denise Fleury...

Dans Le Journal du 14 janvier 1903 le journaliste Hugues Le Roux a publié, sous le titre « Le Regret de l'enfant », un curieux article où il donne la parole à des courtisanes amoureuses. L'une d'elles lui écrit :

1907

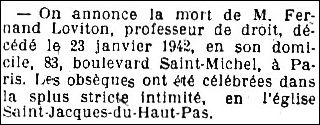

Au mois de juillet Denise Fleury fait la connaissance de Ferdinand Loviton, docteur en droit et éditeur, avec qui elle se liera durant six ans, avant de l'épouser.

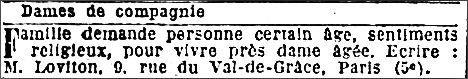

Acte de naissance de Ferdinand Loviton, le 22 septembre 1876 à Arras

Né le 22 septembre 1876 à Arras, rue du Saumon n° 9, Ferdinand Alphonse Louis Loviton est le fils de Louis, 42 ans, habitant Lille, et de Louise Marie Georges, 32 ans. L'enfant avait été déclaré le jour même de sa naissance à la mairie d'Arras par son père, accompagné de son oncle Louis Dhinnin, opticien, et de son grand-oncle Auguste Debuire, tailleur, tous deux habitant la ville.

Louis Loviton, son père, était né le 27 avril 1834 à Charmois, de Joseph Loviton, cultivateur, et de Marie Rassinier. A dix-neuf ans il s'engagea à l'armée mais on s'aperçut alors que, par la négligence d'un fonctionnaire, il n'avait pas été inscrit au moment de sa naissance dans les registres de l'état-civil. C'est par un acte de notoriété passé le 17 avril 1853 devant la justice de paix du canton de Belford que Louis Loviton devint officiellement le fils de son père, et cela ne se fit pas sans mal car Joseph Loviton était déjà veuf et il dut faire appel à sept témoins, tous cultivateurs aux environs de Charmois et plus ou moins apparentés, pour attester de l'existence du couple et de sa progéniture, vingt ans plus tôt. Heureusement l'acte de baptême figurait à sa place dans le registre de l'église de Froidefontaine, paroisse dont dépend Charmois, et les tracasseries administratives s'arrêtèrent là.

Le 22 avril 1853 Louis Loviton fut versé au 90e de Ligne puis au 3e Escadron du Train des Equipages militaires. Nommé brigadier en 1864, maréchal des logis en 1865, sous-lieutenant en 1870, lieutenant en 1873, il termina sa carrière en 1876, avec le grade de capitaine. Il avait participé à plusieurs campagnes : celles d'Afrique [1856-1859 et 1870] où il fut blessé d'une balle à la jambe ; celle d'Italie en 1859, où il reçut un coup de baïonnette au bras au cours de la bataille de Magenta, qui lui valut la médaille militaire. Il combattit aussi les Prussiens en 1871.

Le 7 décembre 1875 il avait épousé Louise Marie Georges [12 janvier 1844 - 7 décembre 1923]. Il fut fait Chevalier de la Légion d'honneur le 6 février 1877, et mourut le 4 juillet 1886 chez lui, 10 rue Neuve à Versailles. Louis Loviton fut enterré, et sa femme après lui, au cimetière Notre-Dame à Versailles, celui-là même où reposent Ferdinand, Denise et Jeanne Loviton.

L'affaire de la régularisation tardive de Louis Loviton était bien une erreur administrative et non, comme chez les Pouchard, d'une reconnaissance de paternité différée, puisque Joseph Loviton avait eu un autre enfant avec Marie Rassinier : le 30 mars 1824 était né Jacques Loviton, dûment enregistré à Charmois le jour de sa naissance. Ce frère aîné embrassa lui aussi la carrière militaire. Il était capitaine au 7e Régiment de Dragons de l'Armée du Rhin lorsqu'il reçut le titre de Chevalier de la Légion d'honneur, le 3 octobre 1871. Jacques Loviton est mort le 21 septembre 1873.

Est-ce que Loviton est un patronyme juif ? Certains dictionnaires généalogiques le disent, d'autres non. Ferdinand Loviton a reçu et transmis une éducation chrétienne à sa fille qui, soixante ans plus tard, parlait encore de sa « vieille famille chrétienne », sans préciser laquelle. Elle ne fut jamais, à ma connaissance, inquiétée à ce sujet durant l'Occupation.

1913

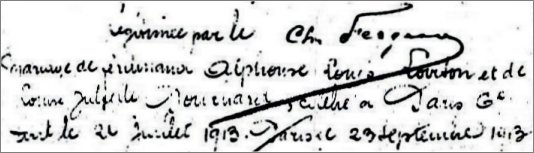

Le 24 juillet : mariage de Juliette Pouchard et de Ferdinand Loviton à la mairie du VIe arrondissement, qui légitimise la petite fille : Jeanne Pouchard devient Loviton ce jour-là, à l'âge de dix ans. Ferdinand Loviton habite alors avec sa mère, présente à la cérémonie, 48 rue Gay-Lussac (Ve).

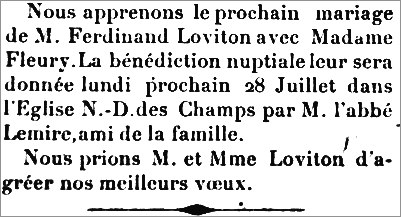

La cérémonie religieuse a lieu quatre jours plus tard en l'église Notre-Dame-des-Champs, qui est la paroisse de la mariée depuis 1909 : 117, rue Notre-Dame-des-Champs (VIe). Le prêtre qui a béni leur union s'appelle Jules Lemire [1853-1928], c'est un vieil ami de Ferdinand Loviton. Dans Le Cri des Flandres, la cérémonie nuptiale annoncée mentionne toujours le nom de Denise Fleury :

Le Cri des Flandres, 27 juillet 1913

Octobre : Jeanne est élève de 6e au Lycée Fénelon, rue Saint-André-des-Arts (VIe), où elle restera trois ans. Cet établissement pour jeunes filles de la bourgeoisie, où la jeune Nathalie Sarraute, qui s'appelle encore Natacha Tcherniak, était inscrite à la même époque, ne comporte pas d’internat : Jeanne rentrait tous les soirs dans sa famille.

1914

Le 14 mai : Première communion de Jeanne en l’église Saint-Séverin (Ve).

Août : déclaration de guerre. Ferdinand Loviton est réformé pour cause de « troubles de vision ».

1915

![]()

La famille Loviton s'installe 9 rue du Val-de-Grâce (Ve), c'est-à-dire : Ferdinand et Juliette, leur fille Jeanne et la mère de Ferdinand, Louise Georges, 79 ans, qui décédera huit ans plus tard.

1917

Jeanne quitte Fénelon pour le collège privé Notre-Dame-de-Sion, 61 rue Notre-Dame-des-Champs (VIe). Cet établissement dirigé par des religieuses offrait aux jeunes filles la totalité du cursus scolaire, de la maternelle à la terminale. Jeanne Loviton y fera ses études secondaires et y passera son baccalauréat.

1918

Septembre : Jeanne passe des vacances à Roscoff avec ses parents. Rencontre son premier petit ami.

1921

Jeanne prend une inscription à la faculté de Droit. Quatre années d’études qu’elle mène avec succès, tout en apprenant le métier de modiste (c’est la volonté de sa mère) et en aidant son père à corriger les épreuves des ouvrages de droit qu’il édite aux « Cours de droit », place de la Sorbonne.

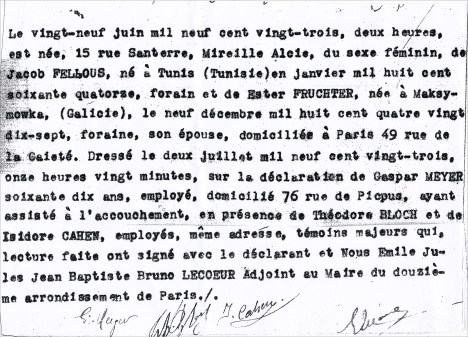

1923

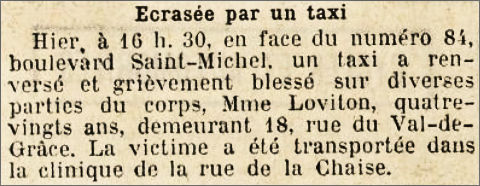

Le 11 septembre, la mère de Ferdinand Loviton est victime d'un accident de la route. Grièvement blessée, elle sera veillée durant quelques semaines par une dame de compagnie, avant de s'éteindre, le 7 décembre. Elle fut enterrée, comme son mari en 1886, et toute la famille Loviton après elle, au cimetière Notre-Dame à Versailles.

Excelsior, 12 septembre 1923 - L'Echo de Paris, 23 septembre 1923

1924

Le 26 juillet : Jeanne obtient son certificat d’aptitude au grade de licenciée en droit.

1925

Le 20 février, Jeanne obtient sa licence en droit.

Au palais de Justice elle est cornaquée par l’avocat Georges Seguy, un ancien collaborateur de son père qui a déjà un pied dans la fonction publique puisqu'il est, depuis le début de l'année, attaché au cabinet du ministre de la Guerre, Paul Painlevé. En octobre 1934 il est chargé du service parlementaire au cabinet du ministre des Colonies, Louis Rollin. Ce brillant confrère qui, toute sa vie, fera la cour à Jeanne, lui rendra plus tard le service de détenir quelques parts dans la Société des Editions Denoël.

Elle y rencontre le futur bâtonnier Claude-Henri Léouzon Le Duc [1860-1932], qui la reçoit chez lui, rue Bonaparte. Sa femme tient un salon où, une fois par semaine, elle reçoit nombre de personnalités dont Paul Valéry, qui connaît les Léouzon depuis 1903, et Maurice Garçon, qui habite non loin de là, rue de l'Eperon.

Claude Léouzon Le Duc Etienne de Nalèche

Au mois d'août, Jeanne est invitée par les Léouzon le Duc à passer quelques semaines de vacances dans leur château de Chazeron, en Auvergne. C'est là qu'elle rencontre Pierre Frondaie, que Me Léouzon a défendu avec succès en 1922 dans une affaire de titre usurpé, et qui est devenu un ami.

A partir de septembre, elle collabore au Journal des débats, un vénérable quotidien conservateur datant de 1789 et dont le directeur est, depuis 1895, Etienne de Nalèche [1865-1947], qui eut, en 1888, la bonne fortune d'épouser Julia Mesnard de Jannel de Vauréal, la fille de Marie-Angèle Collas dont la famille était, depuis deux ans, l'actionnaire majoritaire du journal.

Il est possible qu'elle y ait été introduite par le comte Xavier de Hauteclocque [1897-1935], qui y publie des articles littéraires et politiques depuis 1923, et avec qui elle a eu une aventure sentimentale, ou par le comte Fernand de Brinon [1885-1947], neveu du directeur et rédacteur en chef, qui restera son ami jusqu'à la Libération.

![Journal des débats politiques et littéraires, 18 septembre 1925 [1er article]](../07presse/img_doss_presse/th_journaldebats180925.jpg)

![Journal des débats politiques et littéraires, 21 septembre 1925 [2ème article]](../07presse/img_doss_presse/th_journaldebats210925.jpg)

![Journal des débats politiques et littéraires, 25 septembre 1925 [3ème article]](../07presse/img_doss_presse/th_journaldebats250925.jpg)

Son premier texte, « L'Evolution intellectuelle de la jeune fille », publié en trois parties dans les numéros des 18, 21 et 25 septembre, est une réflexion sur le rôle de la jeune fille dans la société depuis le début du siècle. Celui qu'elle consacre à la première avocate française, Jeanne Chauvin, le 29 novembre, est de la même veine personnelle.

Son article du 23 avril 1926 (le dernier dans ce journal), « Une belle œuvre sociale », est consacré au sanatorium universitaire de Leysin. Jeanne a-t-elle séjourné dans cet établissement créé en 1922 par le docteur Louis Vauthier et réservé aux étudiants tuberculeux ? Elle aurait alors inauguré une longue série de séjours réparateurs dans des centres de cures. Son témoignage est peut-être de seconde main car son ami Claude Aveline, qui y fut soigné, lui a consacré, plus tard, un discours documenté.

![Journal des débats politiques et littéraires, 4 octobre 1925 [1er article]](../07presse/img_doss_presse/th_journaldebats041025.jpg)

![Journal des débats politiques et littéraires, 9 octobre 1925 [2ème article]](../07presse/img_doss_presse/th_journaldebats091025.jpg)

![Journal des débats politiques et littéraires, 11 octobre 1925 [3ème article]](../07presse/img_doss_presse/th_journaldebats111025.jpg)

![Journal des débats politiques et littéraires, 13 octobre 1925 [4ème article]](../07presse/img_doss_presse/th_journaldebats131025.jpg)

L'enquête qu'elle publie en octobre, en quatre longs articles, est un travail de commande dont on a peine à croire qu'une jeune femme de cet âge ait pu s'y atteler. Interrogeant avec une aisance apparente des ministres et députés représentants du parti radical-socialiste, sur le point de se réunir en congrès à Nice, Jeanne fait la preuve qu'elle s'adapte sans difficultés à toutes les situations.

Le 21 décembre Jeanne a rédigé un article d'une tout autre inspiration : « L'Esprit féminin et l'esprit fasciste », paru dans Le Nouveau Siècle, quotidien fasciste né d'une scission avec L'Action Française et dirigé par Georges Valois [1878-1945]. Je n'ai pu me le procurer mais on en aura une assez bonne idée en parcourant la réplique qu'il s'est attirée de la part d'une militante communiste, Marie-Thérèse Gourdeaux [1882-1960], dans L'Humanité du 27 décembre.

1926

Jeanne Loviton, qui obtient sa carte d’avocate stagiaire le 14 avril, est devenue, dès le mois de février, la secrétaire particulière de Maurice Garçon. Né à Lille le 25 novembre 1889, fils de juriste, avocat au barreau parisien depuis 1911, franc-maçon, grand bibliophile, Maurice Garçon publie depuis plusieurs années des ouvrages curieux sur les sciences occultes. Il a plaidé avec succès dans plusieurs affaires retentissantes et son cabinet occupe à temps plein une secrétaire et deux collaborateurs dont Jacques Mourier, un avocat à la cour d'appel dont on retrouvera le nom dans l'affaire Denoël.

Journal des débats, 23 février 1926

Sur cette photo de presse on aperçoit, assise à la droite de Maurice Garçon, Jeanne Loviton. Son voisin est l'avocat Jacques Mourier, qui plaide aussi dans l'affaire Jollot-Cady, à Melun, le 22 février 1926.

Combien de temps Jeanne est-elle restée au service de Maurice Garçon ? Un an à peine, jusqu'à son mariage avec Pierre Frondaie, ce qui lui valut une grosse colère de son employeur, fâché de perdre une collaboratrice et, peut-être, une maîtresse.

Dans l'un de ses cahiers manuscrits datant de 1926 que Mme Dominique Bona a pu consulter, Garçon a tracé ce portrait de Jeanne Loviton : « J'avais une secrétaire jeune avocate, jolie assez, intelligente moyennement, farcie de littérature et fille de son siècle. Au Palais, elle était l'une de celles dont on ne disait rien de défavorable, ce qui est rare. »

Mais c'était la Jeanne « d'avant Frondaie », une ingénue qui, en quelques mois, s'est affranchie de sa tutelle et qui affiche désormais des toilettes voyantes, des maquillages excessifs et un comportement arrogant : « Elle a rompu avec sa famille, avec ses amis, elle VIT SA VIE, pour parler comme ces gens-là. », écrit-il.

En septembre 1926, après qu'elle lui eût rendu visite, habillée de manière ostentatoire : « Elle pue l'aventure à dix pas. Lorsqu'elle est partie, je l'ai regardée s'éloigner dans son costume de carnaval. Dans mon quartier tranquille où on la connaît, les concierges et les commerçants se sont mis sur leur porte pour la voir passer. Elle était ridicule et avantageuse. D'un coup elle a changé de milieu. Quoi qu'il arrive, c'est une malheureuse déclassée. »

Déclassée : « Qui a perdu sa position sociale ou se trouve dans une classe inférieure à celle à laquelle elle appartenait. » Puisque Jeanne n'écrit pas encore, c'est donc le milieu littéraire où elle s'engage en compagnie de Frondaie qui lui paraît inférieur à celui où il l'avait fait admettre.

Cela ne l'empêchera pas d'être le témoin de Jeanne à son mariage, l'année suivante, mais en offrant aux époux un « bon pour un divorce ». Maurice Garçon était peut-être amoureux, après tout.

Ce n'est pas le cas de l'abbé Jules Lemire [1853-1928], vieil ami de Ferdinand Loviton, qui écrit dans son journal, au printemps 1927 : « Elle veut faire sa vie, elle aura une auto. Elle n'écoute personne. C'est une intellectuelle grisée d'ambition. Les femmes qui n'ont pas de cœur, qui ont poussé en herbe, sont folles et cruelles. »

1927

Pierre Frondaie

Albert René Fraudet, fils de Léon, 43 ans, marchand de meubles au 99 boulevard Haussmann [IXe], et de Marie Louise Meunier, 32 ans, « marchande tapissière », est né le 25 avril 1884 au domicile de ses parents, 3 rue Lavoisier, dans le VIIIe arrondissement de Paris.

Dans les « Mémoires » qu'il entreprit de publier dans L'Ordre de Paris à partir de novembre 1947, Frondaie avoue avoir mené « des études sans suite, interrompues par mes saccades et que n'attesta aucun diplôme : je n'ai que mon permis de conduire », ce que lui reprochait, vers 1915, Claude Léouzon Le Duc, « un de mes meilleurs amis ».

Si ce texte n'est pas plus explicite, une notice autobiographique qu'il avait esquissée en 1944 nous apprend ce que furent ces études : « Fit successivement ses études à l'école communale de la rue de la Bienfaisance [VIIIe], puis au Lycée Condorcet [rue du Havre, IXe], puis au Lycée Carnot [boulevard Malesherbes, XVIIe], avec une interruption d'une année où il fut inscrit à l'Ecole du Commerce, contre son gré. Esprit indépendant, il finit ses études à l'Institution Springer [rue de la Tour d'Auvergne, IXe] (où il fut le condisciple de Georges Mandel). Il refusa de se présenter à des examens après avoir été reçu à la première partie du bachot. »

En 1901, sans diplôme mais amoureux du théâtre, il fait le projet d'entrer au Conservatoire, fréquente la Comédie Française. Cette même année, sa mère meurt subitement à leur domicile de Rueil.

En 1902 il fait la connaissance de la fille d'un lapidaire de la rue de Richelieu à laquelle il est bientôt fiancé : « Afin de pouvoir l'épouser plus tôt, le jeune homme s'engagea au 16e Régiment d'Artillerie, à Rueil. Mais Agathe Garreaud mourut d'une appendicite foudroyante à la fin de 1904. René Fraudet, engagé au printemps de 1903, resta sous les drapeaux jusqu'en 1906. Il refusa tout grade et, dans ses loisirs, il écrivit des pièces de théâtre en vers ».

Après son service militaire, Frondaie quitte la maison familiale de Rueil et s'installe, seul, au 20 de la rue Jacob, dans le VIe arrondissement. Il fréquente assidûment les théâtres parisiens et y propose ses premières pièces, tout en publiant, sous son patronyme, un premier recueil de poèmes (1907), puis un roman (1908).

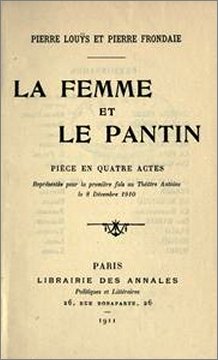

A partir de 1909 il prend le pseudonyme de Pierre Frondaie, qui apparaît au bas des contes qu'il publie dans Le Matin et sur la couverture de La Femme et le pantin, un roman de Pierre Louys qu'il a adapté pour la scène et qui a été joué avec succès au Théâtre Antoine, le 8 décembre 1910. Le 24 novembre 1910 il a fait jouer Montmartre, une pièce dans laquelle débute Valentine Tessier.

C'est à cette époque qu'il a « une liaison passionnée avec l'actrice Andrée Mégard, alors l'une des vedettes les plus en vogue de Paris ». Marie Chamonal dite Andrée Mégard [1869-1952] n'est pas seulement une actrice en vue, elle est aussi, depuis deux ans, la femme de Firmin Gémier [1869-1933], le directeur du Théâtre Antoine, boulevard de Strasbourg : mieux vaut que cette liaison tourne court si le jeune Frondaie veut poursuivre une carrière au théâtre.

Le succès se confirme avec des adaptations de romans de Claude Farrère (L'Homme qui assassina, 1913), de Pierre Louys (Aphrodite, 1914), de Maurice Barrès (Colette Baudoche, 1915), et d'Anatole France (Le Crime de Sylvestre Bonnard, 1916).

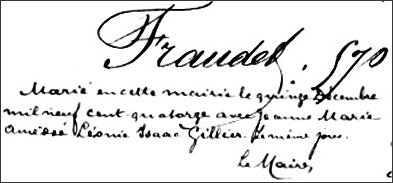

Dans plusieurs de ces pièces il a imposé une jeune actrice rencontrée en 1907 qui porte sur scène le pseudonyme de « Michelle » : « il connut Léonie Gillier, alors mineure, et vécut avec elle jusqu'en décembre 1914, date à laquelle il l'épousa (mairie du 8e arrt et église Saint-Augustin) ». Le père de Frondaie est mort ce mois-là.

La Rampe, mai 1929

La raison de ce mariage, le 15 décembre 1914, est assez inattendue : « Ce mariage lui sembla indispensable, encore que jusque là il n'y ait point songé, parce qu'il pouvait être tué, ayant été rappelé sous les drapeaux (Il avait été réformé en 1912 au moment d'une période d'instruction militaire et venait d'être versé dans le service auxiliaire). Sa santé semblait alors gravement altérée. Mais naturellement vigoureux, il devait progressivement guérir. »

La Rampe, 23 novembre 1916

Celle de « Michelle », au contraire, se dégrada : « Déjà atteinte par la maladie qui devait l'emporter, à Pau, en 1929, elle s'évanouit en scène le soir de la première [celle de La Maison cernée, le 11 décembre 1919, au Théâtre Sarah-Bernhardt]. On la crut morte. Trois jours encore elle joua, admirablement, le rôle, puis renonça définitivement au théâtre. Elle divorça bientôt et épousa le capitaine Paul Bléry (aviateur). »

D'autres raisons ont poussé Léonie Gillier à divorcer en juin 1922, avant d'épouser Bléry à Arcachon, la même année : Frondaie « avait eu, de son côté, quelques liaisons retentissantes » avec des actrices ou des danseuses de renom, comme Liane de Pougy [1869-1950], ancienne courtisane et future princesse Ghika.

Michelle Gillier ne quitta pas le théâtre aussi rapidement que l'écrit Frondaie et la presse s'indigna qu'elle use du nom de son ex-mari pour obtenir des rôles. Frondaie est gentilhomme et il publie dans Le Figaro, une mise au point, dès le 28 mai 1922 :

Ce n'était pas la première fois qu'il prenait fait et cause pour cette femme qu'il avait trompée et dont il allait divorcer. En 1914, Michelle était intervenue dans une dispute qui opposait l'écrivain à Cora Laparcerie, actrice et co-directrice du Théâtre de la Renaissance, au cours d'une répétition d'Aphrodite. Son mari avait sommé Frondaie d'assumer les paroles de sa femme, et il ne s'était pas dérobé. Un duel eut lieu peu après : Frondaie fut légèrement blessé au bras. Prenait-il de vrais risques ? L'Ouest-Eclair ironise : « Il y avait beaucoup de monde : des photographes, des journalistes, des académiciens et des petites femmes ». Et une caméra était là pour immortaliser l'événement...

L'animosité entre Laparcerie et Frondaie venait d'ailleurs. La comédienne lui avait offert une photo agrémentée de cette dédicace peu amène : « A Pierre Frondaie, qui pourrait tenir un fusil ». C'était une attaque désobligeante car l'écrivain avait voulu s'engager et il avait été réformé à deux reprises, le 13 septembre 1912 et le 29 octobre 1914, pour une hypertrophie coronarienne (dont il devait d'ailleurs mourir en 1948). Il avait répliqué en offrant une photo de lui portant cet envoi canaille (la comédienne avait entretemps pris du poids) : « A Cora Laparcerie, qui pourrait tenir un canon ! »

Cette année-là il avait rencontré Madeleine Charnaux, « remarquablement belle et douée d'un talent déjà puissant de sculpteur (élève de Bourdelle). » Fille de médecin, Madeleine était née à Vichy le 18 janvier 1902 et elle avait exposé ses sculptures bien avant d'épouser Frondaie. Il est probable que c'est à cause d'elle que Michelle Gillier demanda le divorce.

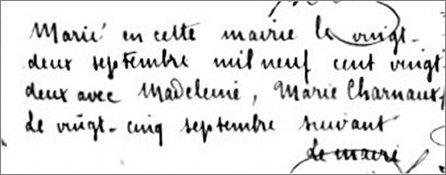

Le mariage de Pierre Frondaie avec Madeleine Charnaux fut célébré le 22 septembre 1922 à Paris, soit quatre mois moins un jour - le délai légal - après son divorce avec « Michelle » Gillier. « Les nouveaux époux voyagèrent », écrit Frondaie, qui ajoute : « C'est à cette époque qu'il commença d'écrire des romans. »

« Les Sablines » au cours des années 1920

C'est aussi à cette époque que Frondaie loua à l'année à Arcachon « Les Sablines », une villa bâtie en 1890 qui avait appartenu à la sœur d'Elisée Reclus, résidence secondaire qu'il conserva jusqu'en 1945, et où il écrivit en partie le roman qui allait le consacrer mondialement : L'Homme à l'Hispano. L'écrivain prenait déjà des vacances à Arcachon en 1912 et il aimait ce paysage dont il écrivait, en 1925, dans L'Illustration : « J'ai vu bien des pays. Je n'en connais pas qui soit moins barbares que celui-ci, et, cependant, il est sauvage ».

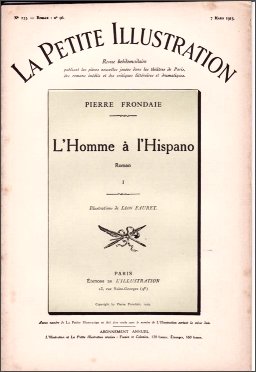

L'Homme à l'Hispano, dédié à Madeleine Charnaux, parut entre le 7 mars et le 11 avril 1925 dans cinq fascicules de La Petite Illustration avant d'être édité, en mai, chez Emile-Paul.

On a du mal à apprécier aujourd'hui ce que fut la carrière extraordinaire de ce roman mondain, salué par une presse unanime, même celle de l'abbé Bethléem qui, dans sa Revue des Lectures, pouvait briser la carrière d'un livre auprès de ses lecteurs catholiques par ses classifications redoutables : le livre figura dès juin 1925 parmi les « romans dont les personnes suffisamment averties peuvent se permettre la lecture » et non dans celle, funeste, des « romans mauvais, dangereux ou inutiles pour la majorité des lecteurs ».

Ecrit dans un style flamboyant, L'Homme à l'Hispano, dont l'action se passe à Biarritz, n'est ni scabreux, ni immoral ; son héros, qui doit bien quelques traits à l'auteur, est désintéressé et il termine sa vie en gentilhomme.

Dans Les Annales politiques et littéraires du 14 juin 1925, Georges de Pawlowski écrit : « Par sa forme poétique, capable de séduire les plus exigeants, par la minutie et l'exactitude de ses descriptions, ce livre est de grande classe. On le lit avec le plus grand plaisir, on le dévore de la première à la dernière page. »

Le succès est au rendez-vous : trois ans après sa sortie de presse, Emile-Paul annonce 200 000 exemplaires tirés, ce qui, chez lui, place L'Homme à l'Hispano juste derrière Le Grand Meaulnes. Frondaie est un homme d'affaires avisé et il négocie très tôt avec son éditeur les droits de son roman à succès contre des parts dans sa société.

Le roman est traduit en Allemagne en 1926, en Russie en 1929. Emile-Paul cède les droits de réédition à d'autres éditeurs pour des collections populaires, comme les Editions de France en 1931 (« Le Livre d'aujourd'hui ») et, surtout, il les négocie avec des producteurs de cinéma.

Julien Duvivier a été le premier à en racheter les droits. Son film, muet, a été tourné en extérieurs à Paris, Bayonne et Biarritz, et il est projeté dans les salles françaises à partir du 13 décembre 1926. En avril 1933 Jean Epstein en a réalisé une nouvelle adaptation sonore avec Marie Bell : c'est celle qui laissera le meilleur souvenir.

Frondaie profite du succès de l'œuvre pour en proposer une adaptation théâtrale en janvier 1928, ce qui donne tardivement de l'urticaire à l'abbé Bethléem, qui doit regretter de ne pas avoir « exécuté » le livre à sa parution : il révèle que L'Homme à l'Hispano est l'adaptation romanesque d'une pièce peu réussie datant de 1924, que Frondaie ressert au public sous un nouveau titre.

Il est vrai que la trame de La Marche au destin est bien celle de L'Homme à l'Hispano, mais qui a jamais regretté que Voyage au bout de la nuit ait été d'abord une pièce de théâtre ? Entre L'Eglise et le roman, il y a un style qui transforme un beau sujet en chef-d'œuvre. C'est aussi le cas pour le roman de Frondaie. Cette charge resta donc sans conséquence.

Est-ce que Pierre Frondaie possède déjà une Hispano-Suiza avant 1925 ? Cette voiture de grand luxe, dont le nom fait référence aux origines hispano-suisses de la marque, alliait l'élégance de sa carrosserie à la puissance de son moteur, et était proposée en 1925 par la société qui la fabriquait près de Paris à 175.000 francs, soit quelque 140 000 euros actuels.

Apparemment, non. Frondaie est un « flambeur » qui dépense plus qu'il gagne mais cette voiture de rêve, dont le nom n'est jamais cité, n'apparaît dans la presse qu'en décembre 1925, c'est-à-dire après qu'il ait acquis sa villa à Arcachon. Et l'écrivain n'est pas très bon conducteur.

Malgré - ou à cause de - ce succès, le ménage Frondaie-Charnaux se défait rapidement : « Commencée en idylle, l'union ne dure pourtant que trois ans », écrit-il. Dès novembre 1926, en effet, la presse annonce la séparation du couple et, comme Michelle Gillier, quatre ans plus tôt, c'est l'épouse qui demande le divorce.

Frondaie s'y refuse et consulte son avocat, Claude Léouzon Le Duc. C'est à cette occasion qu'il renoue avec Jeanne Loviton, chargée par l'avocat de le persuader de ne pas s'opposer inutilement à un divorce perdu d'avance, lequel divorce sera prononcé le 17 janvier 1927.

L'Intransigeant, 9 avril 1927 - Le Gaulois, 23 mai 1927

On peut, si l'on veut, adopter la version lovitonnienne de l'idylle qui se noue ensuite entre Frondaie et Jeanne : le fait est que la presse annonce leurs fiançailles trois mois plus tard, et qu'ils se marient le 24 mai 1927 à Saint-Raphaël, après y avoir passé un contrat de mariage, le 17.

Les personnes qui figurent sur la photo de leur mariage méritent d'être citées. Les témoins de Jeanne Loviton étaient Maurice Garçon et René La Bruyère [1875-1951], administrateur de la Compagnie des Messageries maritimes et auteur de romans maritimes ; ceux de Pierre Frondaie, le comte Jacques d'Aiguillon et Jacques Richepin, avec qui Frondaie avait croisé le fer en mars 1914. Derrière Jeanne se trouve Ferdinand Loviton ; à ses côtés, l'actrice de théâtre Cora Laparcerie, l'épouse de Richepin.

Célia Bertin relève que la plupart étaient décorés de la Légion d'Honneur, comme le marié qui, lui, « n'était encore que chevalier ». Frondaie est chevalier de la Légion d’Honneur depuis septembre 1920 (en même temps que Proust), et sera promu officier en août 1929, grâce à l'intervention du ministre Germain-Martin, un ami de Ferdinand Loviton.

Est-ce à cause de son récent divorce que Frondaie impose la discrétion à propos de son nouveau couple ? A une journaliste de la presse féminine parisienne qui lui rend visite au cours de l'été, il présente Jeanne comme sa fiancée. C'est dans la presse d'Arcachon qu'on trouve le plus d'informations à propos du troisième mariage de Frondaie qui, aux yeux de ses habitants, n'est pas le plus attendu. Jamais l'avocate n'y remplacera « l'exquise créature » ni « l'idéale jeune femme » dont la ville a gardé « une vision de grâce et de beauté ».

A Paris non plus l'événement n'a pas été accueilli sans réserve, si l'on en croit les confidences de l'écrivain à Frédéric Lefèvre au cours de son émission « Une heure avec... » :

Les Nouvelles Littéraires, 29 juin 1935

Ce mariage a encore irrité quelques unes de ses amies, avec lesquelles Jeanne paraît avoir noué des liens intimes. L'une d'elle, qui signe Alyette, lui écrit le 13 mai à propos de « Zizi », qui habite près de Perpignan et que Jeanne lui aurait préférée : « Pour moi, ceci suffit pour briser à tout jamais, toute confiance et amitié ».

C'est Frondaie qui prend, le 16 mai, la défense de sa femme ; il est persuadé que les deux amies sont victimes d'une machination : « Jeanne n'a rien compris à votre lettre. J'ai aujourd'hui l'habitude de lire sur son beau visage loyal. J'y ai lu, après votre réponse, la stupeur et l'indignation attristée. Il est donc certain qu'elle est une irréprochable amie. Elle juge que vous ne l'êtes plus puisque vous avez douté d'elle. [...] Depuis huit mois déjà, j'ai entendu votre amie me parler de vous. Elle ne me ment jamais. L'amitié qu'elle vous porte, je vous plains de la perdre, sur je ne sais quelle intrigue contre vous deux. Vous avez légèrement attristé un être noble et doux. Permettez à mon expérience déjà longue de vous mettre en garde : derrière toutes les amours, toutes les affections, toutes les pitiés réciproques, il y a des venins et des flèches. »

De quelle amitié s'agissait-il ? En juillet c'est Zizi qui se manifeste, après avoir reçu une « bonne longue lettre » de Jeanne : « J’avais si peur que ton mariage ne t’ait rapprochée de tes parents. On subit souvent sa famille, n’est-ce pas ? Et la vie nous oblige parfois à faire des concessions. En effet je suis malheureusement un peu au courant de tout l’incroyable amas de ragots, de cancans infâmes que seuls des cerveaux malades pouvaient imaginer. Je t’avais écrit chez tes parents, tu venais de les quitter et je n’en savais rien. Selon son habitude ton père a cru bon de lire cette lettre qui ne lui était pas adressée. »

On ne sait ce qu'elle contenait mais Ferdinand Loviton en conçut une « immense fureur. Dans sa colère il a oublié tout souvenir d’éducation et même d’instinctive décence, si jamais ces sentiments ont existé chez lui, ce dont je doute, même à l’état embryonnaire. Je te montrerai peut-être un jour la lettre qu’il m’a écrite, et qui a plutôt l’air d’émaner d’un fou que d’un professeur de droit, considéré jusqu’à maintenant comme jouissant de toutes ses facultés. Dans ma lettre je te racontais la fin tout à fait définitive de notre amitié pour Philotte, de tenir ceci grâce à des cancans tout frais faits par Alyette avec qui je m’étais brouillée complètement et qui avait fait de Philotte sa meilleure amie. »

Ces amitiés contrariées ont amené des propos qui ont pu provoquer la colère du père de Jeanne : « Certes j’ai peut-être qualifié sa conduite en termes sévères, mais j’ai depuis entendu dire qu’Alyette - à qui ma lettre a de suite été soumise - en avait conclu que je voulais faire sous-entendre des goûts de “ prisonnières ” dans la tendresse qu’elle témoignait à sa nouvelle amie. Elle me connaît je crois bien peu pour avoir pu croire que j’aurais “ gazé ” si cela avait été ma pensée. Et d’ailleurs avoue qu’il faudrait être toquée pour imaginer cela d’Alyette dont la vertu est légendaire, et presque excessive. Quant à Philotte, sa vie plaide pour elle et je n’aurais jamais eu l’audace de lui attribuer ces goûts. Et puis quand on a beaucoup aimé des êtres comme j’ai aimé ceux-là, il serait impossible il me semble de les salir ainsi. »

L'amitié de Zizi n'est peut-être pas à l'abri de la calomnie : « Si cela était possible, j’aimerais que tu réclames à ton père les lettres que je t’ai écrites, dont il voudrait faire une arme de presque chantage, et que tu les détruises. »

Jeanne est à présent l'épouse de Pierre Frondaie et sans doute cette amitié encombrante lui cause-t-elle des soucis car Zizi revient peu après à la charge : « Je ne sais si tu es au courant de certains faits survenus après ton départ de chez tes parents. Ce n’est pas de ta faute si Mr Loviton est ton père, et je ne puis t’en vouloir si sa grossièreté a éprouvé le besoin de se déchaîner à mon égard d’une façon si surprenante et si violente que cela relève plutôt du domaine de la folie que de celui de l’éducation. Je te dis tout cela sachant que souvent tu n’étais pas de son avis. »

L'année suivante elle se manifeste à nouveau : « Chérie j’aimerais tant te voir et faire connaissance avec ton mari. Je suis très certaine qu’il me sera très sympathique puisqu’il t’aime et que tu le lui rends. »

Sa dernière lettre, qui date toujours de 1928, semble indiquer que Zizi n'a pas rencontré le couple Frondaie, mais que Jeanne lui a écrit : « Comme je suis reconnaissante à Pierre de te rendre si heureuse, chérie. Je sais qu’il est bon et qu’il t’aime, mais ta lettre me le confirme tellement ! Tu vois tout avec les yeux du bonheur - le froid - les tramways - les amoureux - et même les pauvres. [...] Vive tes petites boucles sur la nuque.Je crois que tu seras peut-être encore plus jolie ainsi, et ce n’est pas peu dire. Zut, Pierre va me doter de goûts “ spéciaux ” si cette phrase lui tombe sous les yeux. »

Frondaie a forcément lu ces phrases équivoques puisque les lettres de Zizi se trouvent dans ses propres archives. Et les relations troublantes de Jeanne et de son père, qui y sont évoquées, lui fourniront un matériau de choix pour un roman paru en 1930 : Béatrice devant le désir. Cela ne l'empêche pas de dédicacer amoureusement ses anciens livres à sa jeune épouse. Il les enverra aussi, un peu plus tard, à la mère de Jeanne.

![Les Fatidiques (1908) dédicacé à Jeanne Loviton [Archives d'Arcachon]](../07presse/img_doss_presse/th_fatidiques-loviton.jpg)

![L'Eau du Nil (1926) annoté par Jeanne Loviton [Archives d'Arcachon]](../07presse/img_doss_presse/th_eaudunil-loviton-2.jpg)

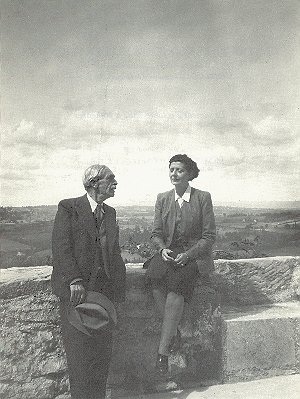

Il n'est pas sans intérêt de relever, sur quelques photos figurant dans les archives Frondaie à Arcachon, la transformation physique assez surprenante de Jeanne Loviton entre 1925 et 1928 :

1928

Après leur mariage, Jeanne et Pierre Frondaie ont rejoint Paris et occupent désormais l'appartement de l'écrivain, 3 rue Beethoven, dans le XVIe arrondissement, où l'on ne cuisine pas : chaque jour les Frondaie déjeunent au Café de Paris et dînent à la Tour d'Argent. Jeanne s'en plaint rapidement : elle mange trop, a mal au ventre et prend du poids.

Maurice Garçon avait introduit Jeanne Loviton dans le monde des avocats, Frondaie la mène en Hispano-Suiza dans celui de la littérature : « Théâtre, littérature, voyages, interviews, publicité », écrit-elle dans son « Curriculum vitæ », en ajoutant qu’elle examine aussi les contrats d’édition et de films de son mari, auteur dépensier et couvert de dettes, « sûr que ses succès finiraient toujours par boucher les trous. »

Frondaie se déplace pour les nombreuses adaptations théâtrales et cinématographiques de ses œuvres et il mène grand train un peu partout en compagnie de sa jeune épouse-secrétaire, qui s'adonne à de nombreux sports et pose pour des magazines de mode, toujours sous le nom de Jeanne Pierre-Frondaie :

Jeanne Loviton avait exigé et obtenu de conserver son activité d'avocate mais il ne semble pas qu'elle se soit beaucoup dépensée en plaidoiries. Je n'ai retrouvé que trois mentions de la présence dans les prétoires de Me « Jeanne Pierre-Frondaie » ; le chroniqueur de Comœdia écrit d'ailleurs, en octobre 1929, que « c'est la première fois qu'elle reprend la toge d'avocate depuis son mariage avec l'auteur dramatique », ce qui n'est pas tout à fait exact : le 19 novembre 1928 Jeanne a plaidé avec conviction à Rouen dans une affaire qui ressemble fort à celle de sa mère : « séduction, promesse de mariage, abandon de la femme, enfant, engagement de l'entretenir »...

Mais sans doute Jeanne se dévoue-t-elle plus efficacement à son bureau. Le 11 février 1928 un architecte parisien lui écrit qu'il accepte de se charger de trouver un terrain à Paris pour la construction d'un théâtre. Un critique littéraire belge, qu'elle a relancé, lui assure qu'il veillera à ce que paraisse dans sa revue un article concernant un livre de son mari.

Après avoir été la secrétaire dévouée de Maurice Garçon, Jeanne devient celle de Pierre Frondaie, ce qui implique qu'elle cesse de seconder son père, place de la Sorbonne.

Le Journal, 27 septembre 1928

1929

14 avril : L'Avenir d'Arcachon mentionne la présence à Arcachon du couple Frondaie « pendant au moins deux mois ». En mai le journal annonce que le roman de Frondaie, Deux fois vingt ans, sera porté au cinéma par Léonce Perret et filmé prochainement à Arcachon.

26 décembre : Pierre Frondaie écrit à Xavier de Hauteclocque que sa femme est souffrante. Quelques jours plus tard Jeanne écrit au même pour lui parler d'un accident : elle a fait une chute et elle a le nez cassé. Cette chute a eu lieu au nouveau domicile du couple, 14 rue des Marronniers (XVIe). Célia Bertin met cela sur le compte d'une dispute violente avec Frondaie, en s'appuyant sur une lettre écrite le 18 janvier 1930 par Jeanne à son amie Marguerite Thibon, dans laquelle il est question de « mettre le mot fin à cette nouvelle étape de ma vie. »

Rien, dans la correspondance de Jeanne Loviton, ni dans son « Curriculum vitæ », ne permet de croire que Frondaie fut violent avec elle. Seul Maurice Garçon note dans son journal, à la date du 9 octobre 1926 : « On raconte communément qu'il bat les femmes ». Pourtant son attitude avec ses deux premières épouses plaide en sa faveur. D'ailleurs Mme Bertin ajoute qu'il pourrait aussi bien s'agir d'un avortement ou d'une fausse couche...

Jeanne Loviton fut effectivement hospitalisée à la Villa Molière, une maison médico-chirurgicale d'Auteuil, du 16 décembre au 18 janvier. Entre le domicile des Frondaie et cet hôpital, il y a moins de deux kilomètres, et l'écrivain possède une voiture. C'est pourtant dans une ambulance qu'elle y fut transportée, durant la nuit, et dans l'urgence car l'établissement a mal noté le nom de l'écrivain : la facture qui suivra est libellée au nom d'un M. « Brodey ».

La première facture envoyée par l'hôpital, le 23 décembre, mentionne la location de la salle d'opération de nuit, et une série de médicaments parmi lesquels de l'électrargol, un antiseptique utilisé, jusqu'à la fin des années trente, dans les maternités pour les cas de métrorragies, c'est-à-dire de saignements causés par une grossesse extra utérine rompue, ou consécutifs à l'administration d'œstrogènes (avortement médical).

Elle mentionne aussi la location d'une seconde chambre : Frondaie a accompagné sa femme depuis le début de son hospitalisation. La dernière facture, envoyée le 18 janvier, porte en compte, comme les trois notes intermédiaires, la location de deux chambres : Frondaie est donc resté auprès de Jeanne durant tout son séjour à la Villa Molière.

Le médecin qui envoie, le 19 janvier, sa note d'honoraires à l'écrivain est le docteur François Moutier [1881-1961], gastro-entérologue et chef de laboratoire à la faculté de médecine de Paris. Pierre Frondaie, qui n'était pas aussi désinvolte que le laissent entendre Jeanne Loviton et sa biographe, avait classé soigneusement ces documents dans un dossier à part. Comme c'est lui qui a réglé tous les frais relatifs à ce séjour hospitalier, il n'aurait pas manqué d'y joindre la facture d'un chirurgien, par exemple.

Il est donc possible que Jeanne Loviton ait été hospitalisée d'urgence pour une appendicite aiguë ou pour une fausse couche, mais en aucun cas pour une fracture du nez. Une lettre envoyée le 20 février 1930 à Frondaie par Olivier Jallu, un avocat parisien, ne parle pas d'accident mais de maladie : « Nous n'avons rien su de sa maladie ni du danger qu'elle a couru... Mais dont votre lettre nous dit qu'elle est heureusement sortie. Où en est-elle ? Commence-t-elle à recevoir ? Nous irons la voir aussitôt que nous serons sûrs de ne pas la fatiguer. »

Une lettre de Frondaie, écrite le 30 mai 1940 à Jeanne, montre d'ailleurs les sentiments qu'il continue de témoigner à une femme dont il est alors séparé : « Ton inestimable lettre se termine par : “ Porte-toi bien ”. C’est un vœu que j’ai fait souvent pour toi depuis l’époque de la première opération. A cette époque, je continue à croire que la tendresse, les soins, les prières que j’ai prodigués autour de toi, et à ton intention, ont beaucoup contribué à te conserver une existence que tu as menée, depuis, à ta guise. »

Elle indique aussi que Jeanne a subi une seconde opération, qui eut lieu en janvier 1931. Le 1er février 1931 L'Avenir d'Arcachon, qui mentionne la présence de Frondaie aux « Sablines », ajoute : « Mme Frondaie, qui vient de subir une opération à Paris, viendra bientôt le rejoindre ». Quelle opération ? Les archives Frondaie sont muettes à ce sujet mais on ne peut s'empêcher de faire un rapprochement avec une lettre écrite à sa muse en mai 1945 par Paul Valéry, qui n'ignorait rien de son passé : « Comme par deux fois tu as tué ce qui devait naître de toi. Ainsi tu viens de tuer froidement un être incomparable, un éon dont la beauté ne t'a pas attendrie. Tu l'as tué au nom de ta vie. »

1930

Janvier : Parution de Béatrice devant le désir dans quatre livraisons de la Revue de France, avant d'être publié en librairie par Emile-Paul. Ce roman de Pierre Frondaie est-il destiné à punir son épouse coupable de relations suivies avec Xavier de Hauteclocque ? Le public n'en saura rien et le livre connaîtra le même succès que les précédents mais, comme le rappelle Dominique Bona, l'histoire qu'il raconte ne pouvait manquer de blesser cruellement Jeanne, si attentive à ce que son histoire personnelle ne soit connue.

L'héroïne du roman, élevée dans une institution religieuse de la rue Notre-Dame-des-Champs, orpheline d'une « fille-mère et d'un raté », est élevée par un père d'adoption, amoureux de sa fille au point de décourager tous ses prétendants et de vouloir l'épouser pour la garder près de lui. Dans le livre Béatrice, qualifiée de « bâtarde », mène une vie lamentable au milieu de « gigolos frôleurs et de filles de mauvaise vie », puis rencontre les Léouzon Le Duc sous le nom transparent de Houdan-Farduc...

L'histoire est scabreuse car elle retrace les relations incestueuses de Jeanne et de son père. Frondaie s'est servi des confidences imprudentes qu'elle lui a faites, et des lettres édifiantes qu'elle lui a laissé lire, deux ans plus tôt. Jeanne Loviton veillera par la suite à cadenasser sa biographie. Mais, durant plus de dix ans, Béatrice a apporté de gros tirages aux frères Emile-Pauil, qui en cèderont en 1944 les droits cinématographiques à Jean de Marguenat.

La jeunesse malheureuse de Jeanne Pouchard aura fait les délices de milliers de lecteurs et de spectateurs qui, à aucun moment, n'ont identifié l'héroïne de ce roman freudien. Chez les Loviton, en revanche...

Le 22 avril, le journaliste Max Frantel consacre un long article très documenté à Jeanne, ses débuts et ses talents. On se demande d'abord d'où vient cette subite attention pour une jeune femme avocate, mais on est vite fixé : Me Jeanne-Pierre Frondaie « porte un beau nom ». Celui de son mari, l'écrivain à succès qui publie ses romans en feuilleton dans les journaux, dont Comoedia...

7 mai : Alors que le couple Frondaie passe quelques vacances à Arcachon, une galerie parisienne du boulevard Haussmann expose des toiles du peintre André Paz, dont la plupart sont des portraits ; un journal relève ceux de Frondaie, de sa femme, et d'une de ses amies, l'avocate Simone Penaud. L'année suivante l'artiste expose au Salon des Indépendants et le portrait de Jeanne est celui que choisit Comœdia pour illustrer son article. En août 1934 les portraits du couple Frondaie, réalisés par le peintre russe Georges de Pogédaïeff sont exposés à Arcachon et le journal local s'enthousiasme pour celui de Jeanne, « la perle de la collection ».

Septembre : Les Frondaie sont à Arcachon, où va débuter le tournage de « Deux fois vingt ans », un film de Charles Tavano tiré du roman éponyme de l'écrivain à succès. La presse arcachonnaise signale leur présence dans les salons de thé à la mode, et L'Intransigeant les montre faisant du cheval dans une forêt proche.

C'est pourtant ce mois-là qu'a lieu une première rupture dont témoigne cette lettre adressée d'Arcachon par Jeanne à son mari, rentré à Paris : « Adieu, Pierre. Je suis déjà loin. Tu as, par ta faute, piétiné l’immense amour que j’avais pour toi. Mille fois tu as dit : Tu partiras si tu veux, mais je ne changerai pas. En effet on ne peut changer sa nature, tu resteras le même. Je pars. J’ai signé ma requête en divorce. Rien ne me fera revenir sur une décision que la douleur d’exécuter me faisait seule remettre. Je crève des souffrances accumulées pendant 4 ans et de cet assassinat de mon amour. »

« Tu resteras le même » : Frondaie n'a pu s'empêcher de courir le cotillon, pense-t-elle, et elle en a été informée en ouvrant un courrier : « Tu as près de toi une enfant charmante et douce. Tu lui as écrit qu’elle serait la dernière passion de ta vie, qu’elle le soit donc. [...] Je m’excuse d’avance des procédés judiciaires , il faut en passer par là quand on n’a plus la force d’être malheureuse ni le courage de se tuer. Du plus profond de mon cœur, je souhaite que tu trouves le bonheur et que tu saches le garder. Toute ma vie je prierai Dieu pour toi. »

Cette jeune fille s'appelle Maria Favella, et elle sera bien la dernière passion de Pierre Frondaie. Née le 15 février 1907 à Ajaccio, elle a figuré dans une pièce de l'écrivain, Les Amants de Paris, dont la première eut lieu le 20 octobre 1927 au Théâtre Sarah-Bernhardt. Frondaie en est amoureux et l'a installée dans un hôtel d'Arcachon, où il lui écrit des lettres qui seront, par subterfuge, lues par l'épouse légitime, laquelle décide de lancer une procédure de divorce.

Frondaie - ou Maurice Garçon, l'avocat de Jeanne - l'en dissuade et elle lui écrit plus tard : « Aime-moi, d’avoir, à cause de toi, renoncé à un divorce auquel je tenais plus qu’à tout car il m’assurait une indépendance dont j’ai besoin pour continuer à vivre. »

Cette lettre signée « Ta petite fille modèle » paraît indiquer que l'épouse bafouée avait sans doute réclamé une pension alimentaire, mais elle avait aussi pris d'autres mesures : le 30 novembre, L'Avenir d'Arcachon écrit que le couple Frondaie plaide en divorce et que Mme Frondaie a fait apposer les scellés sur leur villa « Les Sablines ».

On peut aussi se demander si la plaie ouverte en janvier avec la publication de Béatrice devant le désir ne s'est pas envenimée.

1931

Février : A la suite de l'opération mentionnée plus haut, Jeanne Loviton prend quelque repos dans les Alpes, d'où elle écrit à son mari qu'elle attend vainement de ses nouvelles : « L’inquiétude a été si grande que j’ai même écrit à ma secrétaire, la priant de se renseigner sur ton sort avant de recevoir ta dépêche mais cette dépêche m’annonçait une lettre qui n’arrive pas. [...] Pour moi je vais beaucoup mieux c’est-à-dire que outre ma santé qui revient je suis dans la véritable atmosphère qui me convient et me permet de m’épanouir. Neige et silence. Voilà une vitamine que propose mon professeur de ski. »

Considérant sa mine épanouie sur la photo qu'elle envoie alors à son mari, il apparaît que la vitamine proposée par ce galant moniteur de ski s'est révélée efficace. Entretemps, à Paris, la presse mentionne les déboires sentimentaux de l'écrivain. C'est à cette même époque qu'il publie Le Voleur de femmes, un roman sentimental dédié « à Jeanne Pierre Frondaie ».

Frondaie paraît aussi traverser une période financièrement difficile. Le 30 mars il confie à un marchand d'art parisien, Paul Pétridès, un tableau de Maurice Utrillo (« La rue des Saules ») d'une valeur de 50 000 francs. C'est un dépôt valable deux jours, le temps de trouver la somme en question. En mai c'est un bijoutier de la rue Saint-Honoré qui lui réclame le reliquat d'une facture impayée pour une bague et un collier destinés à Mme Frondaie. Or Frondaie est un client de choix : dans une lettre de 1938 il rappelle à l'avocat du bijoutier qu'il lui a acheté « pour plus de 100.000 francs de bijoux ».

Le « Curriculum vitæ » précise qu'à cette époque, « Jeanne Loviton ne songeant pas à refaire sa vie, accepta - par faiblesse peut-être - un modus vivendi d'amitié et de liberté ».

Elle s'installe au 5 de la rue de Champagny (VIIe), dans un immeuble où habite la romancière Germaine Beaumont. Cette petite artère piétonne se trouve derrière l'église Sainte-Clotilde et relie la rue de Martignac à la rue Casimir-Périer, à deux pas de la jonction de la rue de Grenelle avec le boulevard des Invalides, un endroit qu'elle retrouvera quatorze ans plus tard, dans des circonstances dramatiques.

Le 17 novembre elle écrit affectueusement à son « grand petit Pierre » aux « Sablines » pour lui expliquer sa nouvelle existence à Paris : « Il n’y a pas de pendule, pas même de montre ici. Je ne sais ni l’heure ni le jour, la porte de ma chambre est bien fermée, la béatitude m’envahit. Je veux t’écrire, enveloppée de cette douceur, de ce calme, de cet au-delà où je suis. Mes actes n’ont pas d’importance et que j’ai vu tel ou tel, ou celui-ci ou celle-là, qu’importe, voilà l’extérieur de ma vie. Je l’offre à ceux qui me rencontrent et peut-être me connais-tu assez maintenant pour réclamer de moi autre chose que des gestes. Eh bien sache que je suis au chaud en moi-même, que je m’y prélasse comme sur la seule couche où je puisse vraiment dormir ou rêver. Je suis très bien avec moi-même, sans doute parce que j’ai trouvé l’équilibre malgré mes nerfs fatigués, parce que je suis sage et que mes sentiments ont trouvé leur rythme. Je pense aux Sablines où j’ai passé en septembre des jours de ciel, à toi, mon Grand Intérêt Vital, car tu sais que si je souffre souvent près de toi, c’est que je ne sais rien accepter de toi avec indifférence. C’est que tout me heurte ou me comble. » Elle lui demande pour finir de l'appeler au téléphone : « Je veux savoir seulement que nos cœurs sont " d’accord ”. Je t’embrasse tendrement. »

Jeanne Loviton, qui a désormais toute liberté de vivre sa vie comme elle l'entend, croit nécessaire d'assurer son mari qu'elle est « sage ». Longtemps elle restera obsédée par cette image de « petite fille modèle » qu'elle a dû montrer à une famille austère et surtout, à un père dominateur et possessif. En septembre 1945 encore, elle écrit à Robert Denoël : « je veux être heureuse complètement, je me retourne vers les efforts passés avec mélancolie. Avoir été si sage... malgré tant de folies, ce n’était pas de mon âge ! je me suis trop contrainte. Je veux vivre. »

Dans l'immédiat elle voit beaucoup de monde à Paris : écrivains, artistes ou avocats, certains rencontrés en compagnie de Frondaie, d'autres nouveaux venus. Il ne paraît pas qu'elle ait repris son travail d'avocat, mais elle possède probablement un bureau, place de la Sorbonne (où son père a, deux ans plus tôt, adjoint aux « Cours de droit » les Editions Domat-Montchrestien) puisque, dans sa lettre de février, elle parle de « sa secrétaire ».

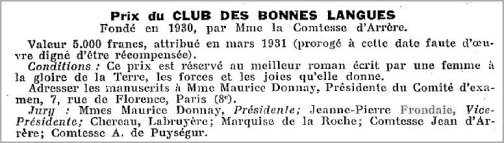

Annuaire général des lettres, 1931

Elle pose rapidement le pied dans le monde de la littérature, qui lui est devenu familier grâce à Frondaie, non par sa plume, qui n'existe pas encore, mais par ses relations : elle fait partie d'un cercle littéraire féminin créé en 1930 par la comtesse d'Arrère qui récompense d'un prix de 5 000 francs « le meilleur roman écrit par une femme à la gloire de la terre, les forces et les joies qu'elle donne ». Jeanne est bientôt vice-présidente de ce « Club des Bonnes Langues ».

1932

Dans son « Curriculum vitæ » Jeanne Pierre-Frondaie écrit qu'elle « recommença à faire du journalisme ». Une carte de presse de rédactrice lui a été octroyée par Paris-Midi, un quotidien qui tirait alors à 80 000 exemplaires et auquel collaborait l'un de ses vieux amis, Bertrand de Jouvenel, qui avait dû lui en faciliter l'accès.

Elle est chargée par son journal de rendre compte de la conférence mondiale pour le désarmement réunissant 62 pays qui se déroule à Genève à partir du 2 février. C'est là qu'elle rencontre Dino Grandi di Mordano [1895-1988], le ministre italien des Affaires étrangères. Fasciste de la première heure, il mènera toute sa carrière politique aux côtés de Mussolini, puis s'exilera en Amérique du Sud, où Jeanne le reverra encore, en 1953.

Elle s'est liée plus tôt avec Claude Aveline, qui l'accompagne au cours d'un voyage d'agrément en Espagne et au Portugal, en août et septembre. Né le 19 juillet 1901 à Paris où ses parents, fuyant les persécutions raciales en Russie, se sont installés en 1891, Eugen Avtsine a publié ses premiers poèmes en 1919 sous ce pseudonyme, qu'il a conservé lorsqu'il est devenu éditeur en 1922.

Dino Grandi en 1930 Paul Valéry et Claude Aveline en 1925, rue Madame

Installé rue Madame à partir de 1925, Aveline a publié en édition de luxe trois œuvres de Paul Valéry : Au crayon et au hasard [1925], Etudes et fragments sur le rêve [1925], et une édition corrigée de Variété [janvier 1926]. En mai 1932 il a cédé son fonds d'édition pour se consacrer à la littérature. Lui aussi gardera d'affectueux contacts avec Jeanne jusqu'à sa mort, survenue le 4 novembre 1992.

Jeanne Loviton n'a pas fait que des voyages et des rencontres amoureuses, cette année-là : elle a rédigé avec son mari un « roman à quatre mains » qui paraîtra l'année suivante chez Emile-Paul. Dès le 23 mars Pierre Frondaie écrit à son éditeur : « J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que Mme Jeanne Loviton, avocat à la Cour, est ma collaboratrice dans le prochain roman dont vous aurez le manuscrit (en avril et mai). Je vous rappelle que, selon nos conventions, je garde le droit de m’adjoindre des collaborateurs anonymes, à charge pour eux de respecter les obligations de notre traité, et à charge pour vous de leur payer directement leurs droits. Les droits de Jeanne Loviton sont de vingt-cinq pour cent des droits totaux. Vous aurez donc à lui payer à la remise du manuscrit 31.250 F. Par dérogation, je suis chargé de vous dire que Mme J. Loviton acceptera des mensualités de frs. 5.000 - à dater d’août 1932, avec le solde de 1.250 F le sixième mois. »

Pourquoi 25 % alors que les deux écrivains se partagent le travail, selon l'avis au lecteur ? Le manuscrit conservé aux Archives d'Arcachon permet de vérifier que, sur les 222 pages que comporte le volume imprimé, seules les pages 98 à 111 [le chapitre 6] sont dues à la plume de l'écrivain débutant. Tout le reste est écrit par Frondaie ou entièrement réécrit par lui.

Dans son « Curriculum vitæ » Jeanne Loviton déclare hardiment qu' « elle écrivit même alors avec lui un roman par lettres qu'elle refusa de signer, voulant situer son nom sur un autre plan, puis se remit à son propre travail ». On ne voit pas trop de quel nom, ni de quel plan, ni même de quel travail il peut s'agir puisqu'en toutes circonstances, elle utilise le nom que lui a donné Pierre Frondaie.

En septembre 1932 Frondaie avait publié un autre roman chez Emile-Paul : Zigoël, et il en avait fait parvenir un exemplaire à la mère de Jeanne, qui le remerçiait ensuite en termes choisis : « A Monsieur Pierre Frondaie qui sait bien pour l'avoir chanté en de beaux vers que la vie ne vaudrait que d'être bâillée si nous n'avions le domaine illimité du rêve et de la poésie, pour y promener notre esprit en robe de gala. »

1934

Février : Voyage en Amérique à bord du « Lafayette » en compagnie de Marguerite Thibon, avec escales à New York, La Havane et dans les Caraïbes. Ce premier paquebot à moteur de la Compagnie Générale Transatlantique, affecté à la ligne Le Havre - New York, mis en service en 1930, sera victime d'un incendie huit ans plus tard au Havre et livré à la démolition.

1935

3 avril : Décès de Xavier de Hauteclocque. Les circonstances de sa mort sont suspectes. Auteur de nombreux articles et ouvrages contre le National-Socialisme, comme A l'ombre de la croix gammée (1933), La Tragédie brune (consacré au camp de Dachau,1934) et Police politique hitlérienne (1935), accusé d'appartenir au 2e Bureau français, Hauteclocque aurait fait l'objet d'un « contrat » : lors d'un séjour en Allemagne en février, il aurait été empoisonné dans une brasserie, et serait mort dans une clinique parisienne au terme de trois semaines d'agonie.

La presse de l'époque est discrète à propos de la mort inopinée de ce jeune homme de trente-sept ans : Le Figaro écrit qu'il a été ravi aux siens « par un mal soudain, qui se développa en quelques jours, et qui ne pardonna pas. »

L'Action Française qui rend compte, le 6 avril, de ses obsèques où figurent Fernand de Brinon, Etienne de Nalèche, Jacques Bainville, Charles Maurras, et qui reproduit le discours d'Horace de Carbuccia, n'aborde pas la question de la mort soudaine du journaliste, pas plus que le Journal des débats où Hauteclocque avait débuté, dix ans plus tôt.

Dans un livre paru en 1987 Adry de Carbuccia écrit qu'elle et son mari, prévenus par Mme de Hauteclocque, s'étaient précipités inutilement à l'hôpital : « Vous arrivez trop tard, Xavier vient de mourir. Avant, il m'a fait jurer " Dis à Carbuccia que les Nazis m'ont empoisonné, que deux officiers dont j'espérais obtenir d'importants renseignements m'avaient invité à prendre un verre, en buvant je m'écorchais la bouche, le verre qu'ils m'avaient offert était ébréché. Je suis sûr qu'ils m'ont inoculé du poison ou un microbe " » [Du Tango à Lily Marlène].

16 avril : Décès, à moins de soixante ans, de Juliette Pouchard dite Denise (ou Denyse) Loviton à son domicile du VIe arrondissement. Elle a été inhumée, trois jours plus tard, dans le petit cimetière Notre-Dame de Versailles :

1er novembre : Parution, dans le Mercure de France, du premier texte littéraire de Jeanne Loviton : « Solange de bonne foi », une nouvelle de 29 pages dédiée à la mémoire de Xavier de Hauteclocque et signée « Jean Voilier ».

C'est une histoire sentimentale qui finit mal, l'héroïne se suicidant à la fin, mais il ne paraît pas qu'un lien doive être établi avec la mort de Hauteclocque, à propos duquel des rumeurs de suicide ont couru Paris : Jeanne Loviton dédie simplement son texte à l'un de ses premiers amoureux qui vient de mourir. Pourquoi le signe-t-elle Jean Voilier ?

« Jean Voilier » est le nom du protagoniste d'un roman sans grand succès de Charlotte Rabette et Fernand Divoire, La Bourgeoise empoisonnée, paru en 1933 aux Editions Cosmopolites (établies au 151 bis, rue Saint-Jacques, près de la Sorbonne, et des Editions Domat-Montchrestien).

Dans son introduction au catalogue d'exposition « Baudelaire to Beckett. A Century of French Art & Literature », Carlton Lake affirmait en 1976 qu'avant de prendre le pseudonyme de Jean Voilier, Jeanne Loviton commença d'écrire sous celui de « Jeanne Larivière », mais je n'ai rien retrouvé à ce sujet. N'explorons pas inutilement le zodiaque, Jeanne Loviton est née sous le signe du bélier et l'élément aquatique n'est pas son point fort.

Pourquoi un pseudonyme masculin ? Dans son « Curriculum vitæ », Jeanne assure que c'est Emile-Paul, l'éditeur qui publiera trois mois plus tard son premier roman, qui le lui a suggéré : « celui-ci lui demanda expressément - puisque de toute façon elle voulait prendre un pseudonyme - de choisir un pseudonyme masculin car, lui, l'éditeur du Grand Meaulnes, de Giraudoux, de Pierre Benoit, de Pierre Frondaie et de tant d'autres, lui, propriétaire d'un très belle librairie place Beauvau, affirmait que les livres de femmes ne se vendaient pas. »

Les éditeurs qui, depuis la fin de la guerre, publiaient avec succès les romans de Colette ou de Maryse Choisy lui auraient-ils fait la même recommandation ? Et est-ce bien Emile-Paul qui lui a suggéré ce changement de sexe littéraire ? Michel Jarrety publie une note datée du 16 mai 1935 extraite des Cahiers de Paul Valéry : « Conduit à l'hôtel de ville par Dame F. Lui conseille pseudonyme Madame Jean. » Depuis le 6 juillet 1933 Jeanne possédait un permis de conduire et « Dame F. » peut désigner Jeanne Frondaie, qui a entretemps renoué avec Valéry.

Le 17 décembre, Le Figaro consacre une belle demi-page au Gala de la Fourrure qui a eu lieu la veille au Ritz, où défilaient toutes les dames du Gotha. Mme Pierre Frondaie, qui veut bien écrire mais sans rompre avec la belle société où son mari l'a introduite, arborait une fourrure mais laquelle : hermine, renard argenté, panthère ou vison ? Comme témoignage de l'authenticité de ces dépouilles, « on présenta un petit renard vivant, tout habillé d'argent ».

Le 27 décembre : A la demande d'Albert Chardeau, avoué rue de Ponthieu représentant Jeanne Loviton, le Tribunal civil de première instance du département de la Seine rend une ordonnance de non conciliation. La plaignante, qui ne demande pas de pension alimentaire, est autorisée à résider 5 rue de Champagny, à Paris. L'acte est signifié à Frondaie par l'huissier Louis Bennet.

![Ordonnance de non conciliation, 27 décembre 1935 [Archives d'Arcachon]](../07presse/img_doss_presse/th_Ordonnancenonconciliation1.jpg)

![Ordonnance de non conciliation (suite), 27 décembre 1935 [Archives d'Arcachon]](../07presse/img_doss_presse/th_Ordonnancenonconciliation2.jpg)

1936

Le 14 janvier : En vertu du jugement de non conciliation rendu le 27 décembre, l'avoué Chardeau avertit Frondaie que sa femme l'assigne pour « injures graves » devant le Tribunal civil de la Seine : l'écrivain « se désintéresse totalement de son ménage et abandonne le domicile conjugal sans motifs ». D'autre part une sommation lui a été faite le 8 juin précédent par un huissier d'Arcachon, auquel il a répondu que, « pour les raisons qu'elle connaît Madame Fraudet sait fort bien que la vie commune est devenue impossible. »

![Assignation devant le Tribunal civil (1), 14 janvier 1936 [Archives d'Arcachon]](../07presse/img_doss_presse/th_Demandedivorce1.jpg)

![Assignation devant le Tribunal civil (2), 14 janvier 1936 [Archives d'Arcachon]](../07presse/img_doss_presse/th_Demandedivorce2.jpg)

![Assignation devant le Tribunal civil (3), 14 janvier 1936 [Archives d'Arcachon]](../07presse/img_doss_presse/th_Demandedivorce3.jpg)

![Assignation devant le Tribunal civil (4), 14 janvier 1936 [Archives d'Arcachon]](../07presse/img_doss_presse/th_Demandedivorce4.jpg)

Quelques jours plus tard paraît chez Emile-Paul le premier roman de Jean Voilier : Beauté raison majeure, dédié à son père, Ferdinand Loviton. Jeanne en a offert un exemplaire sur Hollande à son mari, qui l'a fait relier ensuite en maroquin.

La presse en a aimablement rendu compte et les jurés du Prix de la Renaissance lui attribuèrent, le 27 juin, un prix « hautement mais purement honorique » : le « Prix d'Eté ». Le 15 mai, lors d'une vente de livres au profit des Ecrivains combattants durant laquelle de nombreux artistes s'étaient improvisés vendeurs, Beauté raison majeure avait été « patronné » par Louis Jouvet et Madeleine Ozeray. Paul Valéry l'a soutenue de son mieux et l'a encouragée à poursuivre, lui promettant même de l'aider à rédiger ou à corriger son prochain roman. En octobre son éditeur Emile-Paul sollicita, sans succès semble-t-il, une souscription de la Ville de Paris [Bulletin municipal, 27 octobre 1936].

Le redoutable Abbé Bethléem avait été moins complaisant en classant Beauté, raison majeure parmi les « romans de mauvaises mœurs », aux côtés du Prélude charnel de Robert Sermaise [Revue des lectures, 15 mai 1936]. Albert Willemet se demandait si un sujet aussi scabreux « valait un roman ? et même un conte ? » [La Voix du combattant, 27 juin 1936].

Le modèle de l’héroïne est Marguerite Thibon, son unique amie d'enfance dont elle a, dans son livre, fait une « fille laide ». A l'école maternelle, celle qui s'appelait encore Jeanne Pouchard avait rencontré Marguertite Delsol, née à Meyronne (Lot) le 12 septembre 1902. Elle était la fille de Louis Delsol [Penne-d’Agenais, 9 mars 1870 - Paris XVIIe, 19 mars 1956], avocat et député de la Seine (XIVe arrondissement) entre 1928 et 1932, et d’Adrienne Geraud [1876-].

Le Figaro, 4 juin 1922

Marguerite épousera [sur le conseil de Jeanne Loviton, écrit Mme Bertin] en premières noces, le 6 juin 1922 à Paris XVe, Fernand Bardet, et, en secondes noces, Henri Jacques Thibon, le 18 juin 1936. Elle est morte sans descendance à Paris XVIe le 13 janvier 1981.

C'est à cette même époque que Jeanne a fait la connaissance de Jean Giraudoux. Si l'on en croit son « Curriculum vitæ », c'est à la suite de la parution de ce premier roman, qu'il avait apprécié. Ce qui est sûr est que le dramaturge lui a rendu visite rue de Champagny : la première correspondance qu'il lui adresse est datée du 11 février 1936, le jour même où fut prononcé par le tribunal civil de la Seine son divorce avec Pierre Frondaie.

Juin : Ferdinand Loviton acquiert, avec la participation de sa fille, un petit hôtel particulier situé au n° 11 de la rue de l'Assomption à Auteuil appartenant à l'industriel Auguste Savard, inventeur des bijoux « Fix » et plusieurs fois châtelain. On ne sait quel fut l'apport de Jeanne mais sa fortune récente ne pouvait provenir de la vente de son premier roman, tiré à 3 000 exemplaires (il obtint, le 27 juin, un « Prix d'Eté » sans prime).

Son divorce avec Frondaie lui avait-il apporté quelques liquidités ? Ce divorce, écrit-elle dans son « Curriculum vitæ », fut prononcé « en sa faveur naturellement et sa vie changea totalement ». En quoi sa vie fut-elle modifiée puisqu'elle la menait à sa guise depuis cinq ans ? On se rappellera une confidence qu'elle fit plus tard à Jean Chalon, qui l'a rapportée dans son Journal de Paris : elle remonte à 1930, lorsqu'elle découvrit que son mari était tombé amoureux de Maria Favella : « Celle-là va me remplacer, mais moi, je ne partirai pas comme les autres, il devra casquer, il devra me verser une belle pension alimentaire »

Il est douteux que Frondaie lui ait versé la moindre pension : on en trouverait la trace dans ses archives, et elle y avait explicitement renoncé dans sa demande de divorce. Mais il est possible qu'elle ait obtenu une somme d'argent en échange de son consentement car, si elle vit pleinement sa vie à Paris, lui demeure à Arcachon avec la jeune Maria Favella qui aimerait sans doute régulariser sa situation. Une lettre qu'il envoie à Jeanne le montre bien : « je ne suis pas seul aux Sablines : celle qui y habite et s’y dévoue à moi depuis des années, sans aucune défaillance, y est plus chez elle que moi. Ceci n’est point qu’un fait de droit, c’est l’expression d’une chose juste. Il y a aux Sablines quelqu’un qui ne vit que là, qui ne sort pas de là, qui en a fait son humble et sage univers. » Pierre Frondaie épousera Maria Favella à Paris le 28 décembre 1937.

Il avait aussi souscrit une assurance au profit de Jeanne. Lors d'une rencontre Frondaie lui avait dit : « Elle te servira à élever mon tombeau », et elle avait rétorqué : « Oh ! Mais non ! Ta femme est plus riche que moi ! » Dans une lettre de 1938 il écrit : « Ton œil, je ne te le cache pas, n’était pas très gentil, et j’ai détesté cette réplique. Ma femme n’a ni tes relations, ni ton talent, ni tout ce que tu as pu acquérir par l’instruction solide qu’on t’a donnée. Elle n’héritera pas de son père ; ni de moi, hélas, la pauvre petite. »

A la fin de l'automne Jeanne Loviton quitte donc le petit appartement qu'elle occupait depuis 1931 rue de Champagny pour le charmant hôtel particulier de la rue de l'Assomption, qu'elle a fait aménager durant plusieurs mois.

1937

Deux ans plus tôt Jeanne Loviton avait rencontré Yvonne Dornès, mais on ne sait si c'était avant ou après la mort de sa mère. Arrière petite-nièce de Jules Ferry, née à Paris le 19 avril 1910, Yvonne était la fille aînée de Pierre Dornès et d'Irène de Biedermann, qui eurent ensuite deux autres enfants : Aline en 1917, Daniel en 1920.

Au moment de leur mariage en l'église Saint-François-de-Sales, le 26 février 1908, Pierre Dornès était sous-chef du secrétariat de la présidence de la Cour des comptes à Paris. Fils d'un ingénieur civil mosellan, Auguste Dornès [1845-1893], et de Suzanne Talbot [1850-1935], il était né à Fougères le 13 avril 1878. Il mourut conseiller référendaire à la Cour des comptes, le 1er mars 1948. Son arrière grand-père fut général dans les armées napoléoniennes et mourut au cours de la campagne de Russie en 1812.

Irène de Biedermann naquit le 23 juin 1882 à Budapest dans une famille de la grande bourgeoisie juive. Charlotte Bischitz, sa mère, était morte jeune, le 23 juin 1866. Son père, Albert de Biedermann [Budapest 10 mai 1844 - Paris 23 octobre 1908], avait obtenu la nationalité française le 20 septembre 1897. Ingénieur, il avait participé aux travaux du canal de Suez, du port de Beyrouth, et à de nombreux chemins de fer européens.Vice-président de la régie des chemins de fer et officier de la Légion d'honneur (depuis 1907), il était propriétaire d'un hôtel particulier avenue Gourgaud, n° 9, dans le XVIIe arrondissement, et du château d'Arcy à Chaumes-en-Brie. Irène Dornès mourut à Paris en 1977.