Un certificat médical

Le 21 novembre 1945, le docteur Jacques Mallarmé, habitant 7 rue Saint-Dominique, dans le VIIe arrondissement, rédige un certificat médical ainsi libellé : « Je soussigné, certifie que Mme Loviton, dite "Jean Voilier ", 11 rue de l’Assomption, doit prendre des taxis pour son usage personnel, en raison de son état de santé ».

Jeanne Loviton possédait une voiture, elle pouvait utiliser celle de son amie Yvonne Dornès, mais elle éprouva aussi le besoin d’avoir un document qui lui permettrait, en cas de besoin, de demander des taxis en priorité.

Ces « taxis prioritaires » ont été mis en circulation six mois plus tôt. Dans une allocution radiodiffusée le 16 mai 1945 Charles Luizet, préfet de la Seine, rappela que Paris comptait avant la guerre quelque 14 000 voitures : « Les restrictions de plus en plus sévères dont furent frappés les carburants ont éliminé les taxis de la circulation parisienne. »

Les disponibilités actuelles ne permettant pas la remise en service de tous ces véhicules, le préfet tient à ce que la population parisienne, particulièrement démunie de moyens de transport, puisse à nouveau bénéficier de voitures, « en les réservant à ceux qui en ont le plus grand besoin : les malades et les blessés. »

Le transport des malades est présentement effectué par des ambulances municipales et privées, dont le nombre ne correspond malheureusement pas aux besoins. En conséquence il a décidé de mettre en circulation, dès le 11 juin, une première série de 100 voitures qui permettront à ceux qui ont besoin de traitements suivis, de se rendre dans les hôpitaux ou chez des médecins spécialistes. Ils seront aussi mis à la disposition des médecins et sages-femmes appelés à se déplacer.

Ces « taxis médicaux » stationneront au commissariat central de chaque arrondissement, d'où s'effectuera, sous le contrôle d'agents de la préfecture de police, le départ pour chaque course dûment motivée. Le tarif sera de 8 francs par kilomètre, la prise en charge de 15 francs. « Le kilométrage sera compté du départ du commissariat jusqu'au lieu de destination, sans frais de retour. »

Ce tarif, qui représente le quadruple de celui d'avant la guerre, est certes élevé mais il faut tenir compte du nombre limité des courses, des longues attentes au commissariat, tandis que les frais généraux seront les mêmes que si la circulation restait libre. » Il est entendu que ces prix seront revus à la baisse dès la reprise normale de l'industrie du taxi [Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, 17 mai et 9 juin 1945].

A partir du 27 août le nombre de taxis est porté à 470. Ils sont réservés aux membres du corps médical, aux malades, aux femmes enceintes, aux déportés convalescents, et aux titulaires de la carte nationale de priorité [Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, 28 août 1945].

En novembre leur nombre est porté à 1 220. Les voitures peuvent à présent stationner près des commissariats d'arrondissement, près des commissariats de quartiers et devant les gares, mais sont toujours réservées aux catégories énoncées plus haut [Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, 31 octobre 1945].

La panne supposée de sa Peugeot survenue le 2 décembre 1945 au soir, devant le square des Invalides, donna à Mme Loviton l’occasion d’utiliser, une seule et unique fois, l'une de ces voitures prioritaires : « Comme nous étions déjà en retard, M. Denoël m’a conseillé de me rendre au poste de police le plus proche pour y demander un taxi, sachant que j’étais en possession d’un certificat médical qui m’aurait permis d’obtenir satisfaction. »

De quoi souffrait au juste Mme Loviton ? La police n’a jamais posé la question au docteur Mallarmé, ni à Jeanne Loviton. J’ai cherché en vain, dans tous les témoignages des personnes qui l’avaient côtoyée en 1945, la moindre indication à ce sujet.

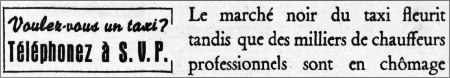

Il faut rappeler que ces certificats de complaisance avaient été distribués généreusement depuis la Libération :

Ce Soir, 28 novembre 1945

Mais il existait un autre moyen très pratique, et surtout plus rapide, pour obtenir rapidement des taxis et Jeanne Loviton ne l'ignorait pas puisque la patronne de la société qui les mettait en circulation était son amie intime Yvonne Dornès :

Ce Soir, 28 novembre 1945

Souffrante ou non, Mme Loviton s'était beaucoup dépensée au cours du printemps 1945, et les lettres de Robert Denoël sont pleines d’inquiétude pour la santé de sa maîtresse, dont il se sent responsable.

Alors qu’elle prend la route pour aller se reposer à Figeac, il lui écrit, le 6 juillet : « te voilà partie, au calme enfin sur la route, en proie aux seules plaintes de Gorget, encore rongée de soucis et d’inquiétudes, mais tout de même la cohorte tracassante recule, s’estompe dans le lointain. Qu’elle s’évanouisse tout à fait ! Il fait chaud, très chaud et j’ai peur, harassée comme tu l’es, que le voyage ne te soit très pénible. Mais tout vaut mieux que les camions de Paris, que ces courses haletantes qui te font repartir sans cesse pour de nouvelles démarches, de nouvelles fatigues. Je vais être seul et déjà le poids de cette solitude m’oppresse mais je respire quand même à l’idée que peu à peu tu te délivres du plus obsédant, que malgré les ennuis dont ton chemin pourra être semé, tu n’auras pas à chaque pas dix personnes pour te happer et te prendre un peu de ta substance et de ta vie. »

Trois jours plus tard : « Souffres-tu ? Es-tu malade ? Ou bien cette température est-elle le contrecoup de tes dernières journées et de la fatigue extrême du voyage si péniblement accompli ? »

Le 19 juillet : « Repose-toi, mon Chéri, je veux te revoir en vraie bonne santé, heureuse dans tes pensées et dans ton corps ».

Denoël est fort préoccupé par la santé d’une femme qui, au cours des mois précédents, a multiplié les démarches en sa faveur mais, en somme, Jeanne Loviton ne souffre que de surmenage. A partir du 20 juillet, s’y ajoutera une certaine tristesse, puisque Paul Valéry vient de mourir.

C’est dans les propres lettres de Mme Loviton qu’on trouve le plus d’allusions à sa santé. Cette femme, qui est hantée par le besoin de tout « organiser », y compris sa vie amoureuse, est une inquiète ; même pour des questions aussi futiles que ses vacances, elle trouve à se lamenter : «Tous mes pronostics et mon anxiété de juin concernant les vacances étaient hélas une fois de plus fondés. Gorget te dira que partout où je suis allée les hôtels étaient loués depuis Pâques au moins ! Ici, je suis au bord du chemin de fer dans une maison de banlieue parisienne, mais cela me paraît encore le paradis à côté des autres possibilités. Je crains maintenant que cet hôtel ne soit dans le genre bondé de ceux que j’ai visités où 5 personnes sont entassées par chambre. Il est possible qu’on n’admette pas que nous occupions 2 chambres. Et moi avec mes bagages... Cela m’ennuie de te parler de tout cela mais mon imagination inquiète prévoyait tout ce que je vois. Il y a eu beaucoup d’improvisation dans notre organisation de vacances », écrit-elle à Denoël le 7 juillet 1945.

Elle raconte cela à un homme qui, pour son travail, « a sué dans

tous les métros pendant des heures, ma moto ayant encore fait des

blagues ».

Tout de même, ces petites contrariétés

lui occasionnent quelques maux : « Comme en plus je ne me sens pas

bien du tout : névralgies encore, douleurs dans les jambes, lassitude

extrême, cauchemars, je suis découragée. »

Elle est, de plus, irritée par l’insouciance de son amant, et elle le « supplie de dominer ta tendance naturelle à l’optimisme, au tout ira bien, pour " organiser " nos joies. Oui le voilà ce mot affreux, mais il le faut. Il faut abandonner un peu la lecture et te poser les problèmes quotidiens de notre confort, de nos aises, sans quoi il n’y a pas de joie. Il ne faut plus me laisser seule relancer les amis, prier l’un, supplier l’autre, courir ici ou là frapper aux portes, il faut que tu agisses aussi parce que je suis à bout. Je ne t’ai jamais dit ces choses aussi nettement parce qu’il ne s’agissait pas de nous, de notre seul mois de bonheur paisible, or j’ai assisté ahurie à ta... légèreté ! Ah je sais que je te fais de la peine et que tu ne me crois pas. Pourtant c’est vrai, comme il est vrai que je ne peux plus continuer à tout mener seule. C’est trop dur. [...] il faut me pardonner si je cherche à te réveiller. C’est exact j’ai parfois l’impression qu’hors de ton travail précis, tu dors. Je nous veux heureux or je me sens très malade et j’ai peur. Je souffre de ton absence et cela d’autant plus que l’espoir que je berçais de me remettre en forme pour ton arrivée semble s’évanouir un peu plus chaque jour. »

Le 3 septembre, Jeanne Loviton est toujours en vacances à Béduer. On pourrait croire qu’après deux mois d’inactivité dans un endroit calme et pittoresque, où Denoël l’a rejointe durant trois semaines, elle se sente mieux.

Il n’en est rien : « Oui nous avons été heureux malgré mes maudits accidents de santé. Je sais quel est le ton de notre bonheur et ce qu’il serait si je n’avais pas cette tempe douloureuse qui me rappelle constamment à l’ordre [...] J’ai travaillé pour toi, pour un Valéry qui n’a appartenu qu’à moi, à moi seule, un être d’une sensibilité et d’une tendresse uniques [...] je ne veux plus te parler de Valéry ce soir. Il est tard. J’ai pleuré à travers bois et champs cet après-midi. Je mesure ma perte, pour moi elle est immense, pour lui je crois qu’il valait mieux qu’il disparaisse, il n’aurait pas supporté mon bonheur. C’est l’être qui m’a le plus aimée au monde, par minute il m’a totalement comprise. »

Apparemment, Mme Loviton « somatise », et accable son amant de pensées nostalgiques qui lui viennent au souvenir du précédent. Au cours de ses interrogatoires, elle a fait quelques commentaires sur son état de santé.

Le 10 octobre 1946, elle déclare, à propos du 2 décembre 1945 au soir : « Je me lamentais sur cette soirée ratée car, étant très fatiguée, je redoutais tout effort, c’est alors qu’il me conseilla, puisque j’avais un certificat médical, d’aller au commissariat de police voisin qu’il connaissait bien pour y demander un taxi. »

Le 15 janvier 1950 : « Ce n’est qu’en fin juillet 1945 que Robert Denoël obtint une ordonnance de classement dans cette affaire. Je me trouvais alors hors de Paris, faisant une cure ». Elle ne dit pas de quelle cure il s’agit mais, puisqu’elle a passé trois semaines aux thermes de Divonne-les-Bains, elle a dû y « prendre les eaux. »

Le 18 juillet 1945, Denoël avait en effet écrit à Paul Vialar : « Jeanne éreintée par tant de travail et de soucis, est partie pour Divonne où des soins judicieux et un large repos la mettront en état de passer de bonnes vacances avec moi au mois d’août. »

A des questions précises posées le même jour par les enquêteurs, elle répond, à propos de la soirée du 2 décembre 1945 : « Nous avons dîné, je me suis changée tandis que Robert Denoël se rendait dans la bibliothèque. Nous avons discuté, je me le rappelle, pour savoir si nous irions quand même au théâtre, car j’étais très fatiguée. »

Une « grosse fatigue », voilà ce dont souffre Jeanne Loviton depuis plusieurs mois, et c’est la raison pour laquelle elle aurait pu demander un certificat médical au docteur Mallarmé.

En outre, tous les témoins disent que Mme Loviton a de « grosses jambes », c’est-à-dire des jambes « en poteau » qui, souvent d’origine héréditaire, associent surcharge graisseuse, insuffisance lymphatique et veineuse, et rendent la marche douloureuse et fatigante. Dans une note datée de septembre 1953 Jeanne Loviton écrit simplement : « La cellulite m'interdit de montrer mes jambes ».

Jeanne Loviton en 1945, Jacques Mallarmé en 1942

C’est un peu par hasard que les liens étroits qui unissent Jeanne Loviton et Jacques Mallarmé vont être révélés.

Au cours du procès civil qui oppose Cécile Denoël à Mme Loviton, Armand Rozelaar, qui cherche à récupérer les documents ayant appartenu à Robert Denoël, écrit, le 18 juillet 1946, au juge Gollety : « Presque aussitôt après la mort de Denoël, Mme Loviton s’est rendue dans un château dont elle est propriétaire à Béduer, dans le département du Lot, aux environs de Figeac. » L’avocat se demande si elle n’y aurait pas caché les documents recherchés.

Le 24 août 1946, l’inspecteur Ducourthial, mandaté par le juge Gollety, opère une perquisition au château. Mme Loviton s’y trouve, mais elle n’est pas seule. Ducourthial note dans son rapport qu’il y a rencontré l’avocate Simone Penaud, le docteur Percheron, et quelques amis dont... le docteur Jacques Mallarmé. Tous ont leur chambre au premier étage.

Il n’en faut pas plus pour éveiller les soupçons de Me Rozelaar, qui s’inquiète alors de la validité du certificat médical, lequel pourrait avoir été rédigé après coup, « comme d’autres documents », dit l’avocat.

Le 26 mars 1950, il écrit au juge Gollety : « Il vous appartiendra également de rechercher si le certificat médical produit par Mme Loviton n’est pas apocryphe. En effet il est daté, comme par hasard, du 21 novembre 1945, c’est-à-dire 10 jours avant le crime, et il n’est pas légalisé.

Je doute fort que les policiers aient autorisé le 2 décembre 1945, une personne parfaitement saine et normalement constituée, à prendre un taxi sur le vu d’un certificat médical dont la signature n’était pas légalisée.

La légalisation aurait donné à ce document date certaine, ce qui ne pouvait être évidemment que gênant pour Mme Loviton. Peut-être (c’est une hypothèse) le registre du Commissariat portait-il le nom du médecin qui avait, à l’époque, délivré le certificat produit par Mme Loviton.

En tout cas, le Docteur Mallarmé est un de ses très

bons amis et on le retrouve, comme par hasard, lors de la visite rendue au

cours de l’été 1946 au château de Béduer,

chez Mme Loviton, en compagnie de Mlle Simone Penaud et des époux Percheron. »

Le juge Gollety a-t-il demandé à l’inspecteur Voges un complément d’information à ce sujet ? Il ne semble pas : son rapport du 25 mai 1950 ne mentionne le document qu’au passage, et sans commentaires.

L’inspecteur Ducourthial, lui, s’en était préoccupé : « Nous mentionnons que Mme Loviton nous a représenté le certificat médical ainsi conçu dont elle dit avoir fait usage pour obtenir ce taxi : " Je soussigné, certifie que Mme Loviton, dite ‘Jean Voilier’, 11 rue de l’Assomption, doit prendre des taxis pour son usage personnel, en raison de son état de santé. " Ce certificat, dont la signature n’est pas légalisée, est daté du 21 novembre 1945. Il émane du docteur Mallarmé, 7 rue Saint-Dominique à Paris 7e », écrit-il dans son rapport du 15 novembre 1946.

Le document lui a été « représenté », ce qui doit signifier que Mme Loviton le lui avait déjà montré, le soir de l’attentat. Si le document est bien le même, Ducourthial n’a, a priori, aucune raison de soupçonner qu’il est apocryphe puisqu’il l’a vu le 2 décembre 1945 : ce certificat médical n’a donc pu être rédigé après le meurtre.

Il ne fait aucune remarque sur l’absence de légalisation, pas

plus que les agents du poste de police de la rue de Grenelle n’en ont

fait avant d’appeler un taxi à Mme Loviton.

Comment Jeanne Loviton supporta-t-elle le choc émotionnel consécutif à l’assassinat

de son amant ? Je donne ici les témoignages et dépositions, non

dans l’ordre où ils ont été recueillis, mais par

rapport aux événements qu’ils évoquent.

Eugène Desprez, le chauffeur de taxi qui a conduit Jeanne Loviton du poste de police de la rue de Grenelle au coin du boulevard des Invalides, avant qu’elle découvre l’attentat, déclare, le 23 janvier 1950 : « J’ai remarqué que cette dame paraissait très nerveuse et se retournait tout le temps pour regarder par la vitre arrière. Son attitude m’avait semblé assez louche. Quand nous sommes arrivés boulevard des Invalides elle est descendue, paraissant complètement affolée, de mon taxi. Elle s’est mise à crier tout de suite : " Ils me l’ont tué... Ils me l’ont tué. "

Sur les lieux du crime se trouvaient notamment un gardien de la Paix et un monsieur en civil, nous avons parlé quelques instants et je me rappelle leur avoir dit qu’à mon avis cette dame s’attendait à ce qui s’était passé en raison de son attitude pendant le temps que je l’ai véhiculée dans mon taxi. En effet, j’ai eu l’impression qu’elle pensait être suivie, puisqu’elle regardait constamment en arrière. »

La même scène a été évoquée en 1946 par Gaston Lefèvre, un gardien de la paix qui se trouvait dans le car de Police-Secours : « Elle est arrivée sur les lieux au moment où, aidé de mes collègues, je plaçais le brancard dans le car. Elle dit : " Qu’est-ce que c’est, que se passe-t-il ? " Nous lui avons demandé si elle connaissait ce monsieur, elle répondit : " Oui, je le connais très bien ". Elle paraissait affolée. Elle nous a accompagnés à l’hôpital en nous demandant ce que nous pensions de l’état du blessé.

A l’hôpital, lorsque l’interne de service

eût constaté le décès, elle parut " stupéfaite ",

se trouvant presque mal. Puis elle s’agenouilla auprès du corps

en regardant fixement le visage de M. Denoël. C’est à ce

moment qu’elle a dit à voix basse : " Mon chéri,

c’est de ma faute ".

Nous l’avons ramenée au poste de police avec

nous, et dans le car elle nous dit encore : " Vous ne pouvez pas

savoir comme nous étions heureux ". Une heure plus tard, elle

m’a parue être complètement ressaisie. »

Après qu’elle se fut « ressaisie »,

Jeanne Loviton « prévint immédiatement le personnel

de l’existence de Mme Denoël et de son fils, en demandant qu’ils

soient avisés. Elle dit ensuite avoir téléphoné à une

première amie, sans avoir pu la joindre, puis à une seconde,

pour lui dire le malheur qui la frappait, et la supplier de venir tout de suite à l’hôpital.

Mais les agents la prièrent de les accompagner au poste de police (elle dit au commissariat) où elle attendit l’arrivée de la Police Judiciaire. Là, elle dit avoir entendu, venant de la rue, les voix des amies qu’elle avait alertées.

Nous précisons qu’il est exact qu’après notre arrivée au poste central de police de la rue de Grenelle, deux femmes ayant demandé à parler à Mme Loviton, nous leur avons interdit de communiquer avec elle, dans l’intérêt de notre enquête qui commençait.

Elle sont parties sans obtenir satisfaction, malgré les protestations de part et d’autre. L’une de ces personnes n’était autre que Mme Dornès, collaboratrice de Mme Loviton et associée dans les Editions Domat-Montchrestien», écrit Ducourthial. L’autre amie était Françoise Pagès du Port.

La garde à vue s’est terminée à trois heures du matin, et Jeanne Loviton a pu rentrer chez elle avec Yvonne Dornès et Françoise Pagès, qui lui ont tenu compagnie durant toute la journée du 3 décembre 1945.

Au cours du procès civil qui eut lieu en novembre 1949, Raymond Rosenmark, l’avocat de Mme Loviton, a résumé d'une phrase ce que fut alors la vie de sa cliente : « Après le crime, la malheureuse femme est restée alitée trois semaines, veillée nuit et jour, ne pouvant trouver de repos que grâce à des piqûres. »

Il est vrai que, durant plusieurs jours, les amis et journalistes qui se manifestaient au téléphone avaient affaire à Sidonie Zupanek : la bonne répondait invariablement que « Madame était souffrante ».

Marion Delbo, prévenue par Yvonne Dornès de la mort de Denoël, tenta vainement de la joindre : « J’ai essayé de joindre Mme Loviton au téléphone, mais je n’ai jamais pu l’avoir à l’appareil. C’est Mme Dornès, ou une infirmière, ou une femme de chambre qui me répondait, en me faisant connaître que Mme Loviton était sous le coup d’un choc nerveux et ne pouvait me répondre. »

Maurice Percheron raconte : « Dans la matinée j’ai téléphoné à Mme Loviton. C’est sa bonne qui m’a répondu, elle m’a fait part de l’état désespéré dans lequel se trouvait Mme Loviton ».

Paul Vialar déclare aux enquêteurs : « Mme Loviton que je connaissais également m’a confirmé la mort de Denoël dès le jour même à la suite d’un appel téléphonique. Je lui ai rendu visite chez elle ; je l’ai trouvée absolument prostrée et désespérée. »

Choquée, désespérée, Jeanne Loviton n’était pas pour autant inactive.

Le lundi 3 décembre, à peine rentrée chez elle, elle appelait Cécile Denoël à 3 heures 30 du matin pour lui apprendre ce qui s’était passé la veille au soir. La veuve de l’éditeur lui proposa de venir voir le corps une dernière fois à l’hôpital, à 13 heures, car on devrait l’emporter peu après à l’Institut médico-légal pour autopsie.

Mme Denoël lui demanda aussi de remettre du linge pour habiller le mort à Gustave Bruyneel, qui passerait la voir dans la matinée. Bruyneel déclara aux enquêteurs : « Ce jour-là, en arrivant rue de l’Assomption, je vis une femme descendre d’une voiture qu’elle pilotait elle-même. » C’était Jeanne Loviton, que Bruyneel n’avait pas reconnue, et qui dit à sa bonne de lui remettre le linge demandé.

La première rencontre des deux femmes, à l’hôpital Necker, n’est pas passée inaperçue.

Maurice Percheron, qui a appelé Mme Loviton dans la matinée, raconte : « J’ai téléphoné à Mme Loviton, elle n’était pas en état de répondre mais sa femme de chambre m’a prié de sa part de l’accompagner à l’hôpital pour un dernier hommage, ce que j’aurais fait moi-même personnellement sans invitation de qui que ce soit.

Mme Loviton vint me chercher en voiture et me fit part d’un coup de téléphone qu’elle avait reçu de Mme Denoël, la priant de venir, ‘aucune rivalité amoureuse ne pouvant subsister après une pareille catastrophe’...

J’accompagnai Mme Loviton avec une de ses amies, Mme Dornès, et me trouvai en face de Mme Denoël et de plusieurs autres personnes. Mme Denoël refusa d’abord de serrer la main de Mme Loviton, ce qui me surprit étant donné le coup de téléphone de la matinée, puis ensuite au contraire invita chaleureusement Mme Loviton à embrasser Robert Denoël en déclarant : " Vous y avez droit, vous l’aimiez assez ". »

La même scène a été racontée par Mme Loviton elle-même au commissaire Pinault : « C’est sur convocation de Mme Denoël qui désirait, disait-elle, sceller avec moi un pacte d’amitié auprès de la dépouille de son mari, que je me suis rendue le 3 décembre à 13 heures à l’hôpital, accompagnée de Mme Dornès et du Dr Percheron.

Mme Denoël était déjà là, accompagnée de M. Bruyneel et de diverses autres personnes. Le Dr Percheron me conduisit vers elle, dans un geste mélodramatique elle refusa de prendre la main que je lui tendais. »

Armand Rozelaar a, lui aussi, assisté à la rencontre des deux femmes ; le 21 mai 1946, il écrit : « on vit, dans l’après-midi, arriver à l’Hôpital Necker Mme Loviton, défaillante, s’appuyant au bras du Dr Percheron. »

Laquelle des deux joue le mieux son rôle : Cécile Denoël qui, d’un geste théâtral, refuse la main de sa rivale avant de l’embrasser, ou Jeanne Loviton qui, ayant mené en voiture ses amis à l’hôpital, s’accroche ensuite au bras de l’un d’eux et paraît sur le point de défaillir ?

Plusieurs personnes accompagnaient alors Mme Denoël : Fernand Houbiers et sa femme, Albert Morys, Gustave Bruyneel, Serge Moreux, Bernard Steele.

Cécile Denoël ne décrit pas la scène de la rencontre avec sa rivale, elle est trop surprise de voir Percheron à ses côtés, quand elle l’attendait auprès d’elle, et de plus il a « crié à la cantonade qu’il s’agissait indubitablement d’un crime crapuleux commis par un nègre américain », ce qui l’a choquée.