Paul Vialar

Paul Vialar est né le 18 septembre 1898 au n° 4 de la rue de Paris à Saint-Denis sur Seine.

Son père, Pierre Marie Eugène Vialar, négociant distillateur né le 1er juillet 1845 à Gaillac dans le Tarn, est décédé le 25 juillet 1904 à Mieussy en Haute-Savoie.

Sa mère, Geneviève Caroline Marie Henriette Nabielak, était née à Paris le 7 janvier 1855 et mourut à Saint-Denis le 13 janvier 1911.

Geneviève Nabielak était la seconde épouse de Pierre Vialar, qui avait été marié une première fois à Ernestine Gualdy, décédée le 20 février 1895 après avoir mis au monde quatre garçons et deux filles.

Orphelin de père dès l’âge de six ans, et de mère sept ans plus tard, Paul Vialar transposa très tôt dans l’écriture son sentiment d’abandon :

« Aussi loin que je remonte dans le temps de ma vie, je me souviens d’avoir écrit. Cela pour moi a commencé si jeune, que ce besoin, cette nécessité vitale d’exprimer mes sentiments avec des mots, se confond parfaitement avec ma prise de conscience du monde », écrit-il.

Après la mort de sa mère, ce fut à Gaston Poulenc [1852-1948], fondateur des usines Rhône-Poulenc, nommé son subrogé tuteur, que Vialar dut « de ne pas être devenu un chenapan ». Sa femme, disparue peu de temps avant elle, était une amie de Geneviève Vialar : c’est pourquoi il s’occupa jusqu’à sa mort du « petit Paul », lequel lui dut aussi la découverte et l’amour de la chasse, ainsi que son premier fusil.

En 1916 Paul Vialar s’engagea dans les Corps Francs, malgré la mort de son demi-frère Pierre, tué la même année dans la Somme. Un atavisme familial le guidait : son grand-père maternel, Ludwik Nabielak [1804-1883], fit partie, en novembre 1830, des « Belvédériens » qui déclenchèrent la révolution polonaise. Nabielak avait épousé Sophie Conrad, fille d’un glorieux général napoléonien, Joseph Conrad, mort en 1837 à la bataille de Barbastro.

Paul Vialar sortit indemne de la Grande Guerre qui, pour lui, se poursuivit jusqu’en 1919 : il fut envoyé en Orient, en Turquie, en Roumanie et en Bulgarie. Indemne mais marqué, il écrivit plus tard :

« La guerre ! La guerre m’a mis en face de la mort et c’est cette mort, tantôt acceptée avec résignation, tantôt repoussée avec terreur, tantôt admise comme le nécessaire passage du témoin dans une course, que l’on ne peut courir tout seul : celle de l’humanité. C’est cette guerre qui m’a fourni le thème central de beaucoup d’ouvrages. »

Il reprit ses études et sortit en 1921 de l’école HEC. Cette même année il publia son premier recueil de poèmes : Le Cœur et la boue, avant de se tourner avec succès vers le théâtre, durant près de dix ans [voir ci-dessous sa bibliographie].

On ne sait exactement quand Paul Vialar rencontra Robert Denoël. Dans un texte inédit qu’il rédigea en janvier 1980 à mon intention, il écrit :

« J'ai connu Robert Denoël dans les années 1930. Nous avons tout de suite sympathisé et, peu de temps après, il me faisait dîner avec son associé d'alors, Mr Steele. Pourtant, à l'époque, si je lui confiai que j'aimerais écrire des romans, je n'en avais encore rien fait et étais seulement l'auteur dramatique joué avec succès à Paris. Je ne sais si cela vient de cette rencontre, mais peu de temps après j'écrivis mon premier roman : Fatome. Le livre fait - je n'avais pas revu Robert Denoël entre-temps - mon ami Claude Aveline le porta à son éditeur, Emile-Paul, où Jean Giraudoux, alors directeur littéraire de la maison, l'accepta et le fit publier en 1931. Emile-Paul me fit alors signer un contrat qui lui assurait mes neuf romans suivants. »

L’association Denoël et Steele datant d’avril 1930, Vialar aurait donc rencontré l’éditeur en 1930 ou 1931. Un deuxième roman, J’avais un camarade, parut en 1936 : « il contait sous la forme romanesque l'épopée de la Légion Etrangère française mise par Louis-Philippe au service de la reine Isabelle, et dont mon arrière grand-père fut le premier colonel pour devenir général en Espagne. » Il s’agit de l’épopée romancée du général Joseph Conrad.

Le Figaro, 14 novembre 1936

« Fatome et J'avais un camarade n'avaient guère eu que des succès d'estime, mais Denoël ne les avait pas ignorés et m'avait fait savoir qu'il les aimait. », écrit-il.

Nommé en 1935 directeur des émissions dramatiques et littéraires de la Radio d'Etat, Vialar cessa d’écrire : «J'eus pourtant, en 1938, la chance, si l'on peut dire, d'attraper la scarlatine. Confiné alors chez moi pour un mois, j'écrivis d'un trait La Rose de la mer que, bien entendu, mon contrat m'y obligeant, j'envoyai à Emile-Paul. »

Six mois plus tard l’éditeur de la rue de l’Abbaye n’avait pas donné signe de vie. « C'est alors que rencontrant sur un stade François Dallet, alors collaborateur de Denoël et qui, malheureusement, fut tué au début de la guerre, je lui parlai du livre. Il voulut que je lui donne celui-ci. Je lui en remis une copie. Le lendemain je recevais un coup de téléphone de Denoël qui avait lu le livre dans la nuit et qui me dit en substance :

- Votre livre est très bon. Je suis prêt à le publier. Je vous ai, du reste, fait préparer un contrat : il vous suffit de venir le signer. »

On ne sait pas grand-chose de François Dallet, sinon qu’il était né en 1914 à Saint-Brévin et qu’il fut journaliste à Ouest-Eclair. En octobre 1937, il avait publié chez Denoël un roman plein de verve : Les Pieds du Diable, puis, l’année suivante, une pièce en collaboration avec Francis Bernier : Grand’Mère a gagné, dans la collection « Les Trois Masques ».

Des liens d’amitié ont dû se nouer à une époque où Denoël, désormais privé de Bernard Steele, multipliait les collaborations. En février 1939 Dallet signe des courriers avec le titre de « secrétaire littéraire », en mars il se pare de la qualité de « secrétaire général » : « Je viens d’avoir une conférence à votre sujet avec M. Denoël », écrit-il avec aplomb à Jean Rogissart.

François Dallet est mobilisé en septembre 1939 dans un corps blindé et meurt en effet, comme l’écrit Paul Vialar, au début de la guerre. Le 19 décembre 1940 Denoël écrit à Rogissart : « J’ai perdu un collaborateur, un ami, presque un fils : François Dallet, tué le 6 juin à Soissons au moment où il conduisait un camarade blessé à l’ambulance. » Le site Internet de l’Institut Culturel de Bretagne indique, lui, que Dallet est mort « à bord de son char ».

Denoël voulait donc publier La Rose de la mer mais Vialar avait un contrat avec Emile-Paul pour neuf romans : « S'il l'aimait, il l'aurait déjà publié. Allez donc le voir, vous ne devriez pas avoir de mal à retrouver votre liberté », lui dit Denoël.

Emile-Paul avait lu le livre et il était de l'avis de ses collaborateurs, ce n’était pas très bon : « Il le publierait si cela me faisait plaisir, mais que je n'oublie pas que les tirages de mes deux précédents ouvrages avaient été fort modestes, il n'en entreprendrait la publication que sans espoir... Puisqu'il n'aimait pas mon ouvrage, qu'il me rende ma liberté. Il s'empressa de le faire, dicta une lettre à sa secrétaire, lettre qu'il me signa sur le champ, me rendant non seulement La Rose de la mer, mais ma liberté également pour le futur, visiblement heureux de se débarrasser de moi. A midi, ma lettre en poche, j'étais chez Robert Denoël. Le contrat était sur la table, un contrat comme je ne m'attendais pas à ce que l'on m'en propose un, aux pourcentages élevés, aux libertés totales laissées à l'auteur. Je le signai sur le champ. »

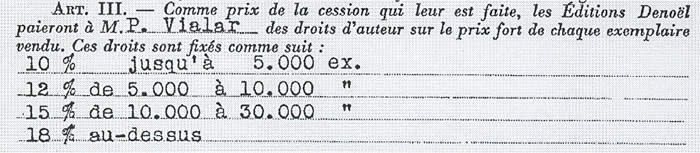

Si on le prend au pied de la lettre, Paul Vialar se rend rue Amélie le 31 janvier 1939, date qui figure au bas du contrat de La Rose de la mer. Les pourcentages accordés par l'éditeur sont ceux qu'il propose habituellement aux jeunes auteurs et la liberté de l'écrivain n’est pas totale puisqu’il donne aux Editions Denoël un droit de préférence pour l’édition de ses œuvres à venir pendant cinq ans : il faut croire que les conditions d’Emile-Paul étaient moins généreuses encore.

« Ce livre », dit Denoël, « ne sera pas le Goncourt de cette année car il est virtuellement promis à Philippe Hériat, mais ce sera le Prix Femina, et je ne ferai rien, aucune démarche, pour obtenir celui-ci. » [témoignage de Paul Vialar, 1980]. Le roman parut tout d'abord en trois parties dans Europe, revue que Denoël distribuait depuis le mois de janvier, et en librairie début octobre.

Paul Vialar signant son service de presse rue Amélie en octobre 1939 (collection Véronique Vialar)

Le 5 décembre 1939 Paul Vialar se trouvait dans le bureau de l’éditeur, attendant le verdict des dames du Femina : « Je n'ai pas oublié cet après-midi où nous attendions, Denoël et moi, dans son bureau, le verdict des dames du Femina (j'avais eu des voix nombreuses au Renaudot, comme j'en eus à l'Interallié et en conservai même après le vote final.) Un correspondant nous apprenait par téléphone où en était le scrutin. Pas un instant Denoël ne douta du résultat de celui-ci », écrit-il.

Trois tours de scrutin furent pourtant nécessaires avant que La Rose de la mer emporte le prix. Au cours de ce dernier tour de table, le roman de Vialar obtint onze voix, contre cinq à L'Epée de feu de Daniel-Rops [Plon], et trois à un roman de Mme Yvonne Tannier.

« Enfin on nous apprit le succès du livre. Denoël n'en parut pas surpris. Il m'embrassa seulement, tout heureux, me dit-il, ce succès venant à point car il avait dû prendre pour sa maison certains risques qui se trouvaient ainsi couverts. »

Dans une interview accordée peu après à Jacqueline Lignot, l'écrivain déclarait : « Détenteur du fascicule bleu, j'attends d'être appelé pour partir en qualité de soldat de 2e classe. Mon service très absorbant ici (nous donnons cent pièces de théâtre par mois à la Radiodiffusion Nationale) ne me laisse guère le loisir de me consacrer à un roman qui est d'ailleurs en bonne voie et qui paraîtra bientôt, chez Denoël naturellement. » [Les Nouvelles Littéraires, 30 décembre 1939]. Vialar avait en effet été nommé en 1935 directeur de la Radio d'Etat par Georges Mandel, ministre des PTT. Le roman qu'il termine alors s'appelle La Maison sous la mer.

En mai 1940, accompagnant le gouvernement, Vialar fait retraite jusqu'à Bordeaux. Il ne voulait pas cautionner une radio désormais asservie : « Coupé de la zone occupée, je sus très vite que je ne pouvais espérer toucher pour le moment quoi que ce soit des sommes qui, certainement, figuraient à mon crédit chez Denoël. Je me mis donc à écrire des contes et des nouvelles que publièrent la plupart des journaux de zone sud, ce qui me permit de subsister. »

En septembre l’écrivain s’installe à Saint-Tropez, rue Fontanette, en compagnie de Magdeleine Rombeau, sa nouvelle compagne. Madeleine Louchard, qu’il avait épousée le 7 janvier 1925 et qui l’avait accompagné à Bordeaux, rentre à Paris dans leur appartement. C’est Denoël qui réglait son loyer et qui lui versa une pension jusqu’au divorce du couple, prononcé le 24 novembre 1945.

A Saint-Tropez le couple Vialar s’est installé à la « Treille Muscate », que Colette a occupée de 1925 à 1939, à la demande de son nouveau propriétaire depuis juin 1939, l’acteur Charles Vanel.

Le 18 novembre 1941 le Figaro publie une interview de l’écrivain : « Je suis venu m’installer rue Fontenette dès septembre 1940. L’amitié solide de Charles Vildrac (maintenant reparti pour Paris) ou de ce loup de mer qu’est Vanel, m’a été précieuse. [...] Je me lève très tôt, travaille jusqu’à midi [...] J’avais, après le rude " coup au cœur " de juin 40, après les cinq années passées, inutilement pour moi, à la Radio, besoin de repos moral et physique [...] J’ai, depuis quatorze mois, publié quarante nouvelles (dont les plus importantes vont être réunies bientôt en un livre), écrit trois romans, dont l’un, La Maison sous la mer, vient de paraître. Le deuxième, Un Homme tout seul, sera publié en décembre par un grand hebdomadaire. Mais, en dehors des " romans courts " que je projette d’écrire, j’ai surtout travaillé à un ouvrage qui, pour moi, est très important. C’est un roman, mais qui aura, je l’espère, des résonances morales qui dépasseront le cadre de la fiction. Ce livre s’appellera : La Mort est un commencement. Il aura près de mille pages et je compte y travailler au moins un an encore. »

Au journaliste qui lui demande s’il a renoncé au théâtre, il répond que non, car il a réalisé une version théâtrale de La Rose de la mer que Maurice Jacquelin devrait mettre en scène au théâtre qu’il dirige à Genève. Il dit encore qu’il se rendra bientôt à Paris, où son éditeur le réclame.

En octobre 1941 Denoël a en effet publié La Maison sous la mer, qui n’aura de réel succès qu’en 1946, quand il sera porté à l’écran par Henri Calef.

Quelques semaines plus tard Vialar se rendra à Paris : « Ce fut grâce à Denoël que je pus le faire et surtout en repartir. Je le vis, en effet, plusieurs fois pendant mon séjour, et quand je songeai à regagner la zone sud, ce fut lui qui me dirigea vers la Propaganda Staffel des Champs-Elysées afin que j'obtienne mon ausweis de retour. »

Paul Vialar n’a pas écrit que c'est Denoël qui lui avait obtenu cet ausweis. Pourquoi croit-il devoir ajouter : « On me dira qu'il fallait qu'il eût, pour cela, des contacts avec les occupants. Bien sûr, il n'eût pu garder ouverte sa maison d'édition sans cela. Il n'eût pu, non plus, aider des gens comme moi, dont il connaissait fort bien les sentiments et, quant à moi, il m'aida de son mieux, et on le verra, jusqu'au bout » ? Etait-il donc recherché pour ses liens avec la Résistance ? Non, mais il avait des « sentiments » qui penchaient pour la Résistance, comme plusieurs millions de Français.

L'édition originale de 1943 et les co-éditions belges de 1944

En février 1943 paraît La Grande Meute, un superbe roman sur la chasse à courre qui vaudra la célébrité à son auteur. Dans son interview de novembre 1941, Paul Vialar n’en parle pas : sa grande affaire, c’est son roman, La Mort est un commencement, qui comportera huit volumes, et qu’il publiera entre 1946 et 1951 chez Domat, la maison d’édition de Jeanne Loviton.

A l'origine, « La Grande Meute » était une courte nouvelle qui parut « sur toute la dernière page du Figaro de Zone-Sud. Puis, en vingt-huit jours, j'écrivis le roman et, profitant d'un voyage à Paris, je le portai à Denoël », écrit-il dans Ligne de vie.

Dès le 13 avril 1943 Denoël lui écrit : « La Grande Meute est destinée à un succès retentissant et durable. [...] La vente est de premier ordre. Au rythme actuel, le second tirage sera épuisé avant le 15 mai. »

Mais l’éditeur voit plus loin : il voudrait que le livre obtînt le Grand Prix du Roman que décerne, une fois l’an, l’Académie Française. Pour cela il entreprend, durant plusieurs semaines, de séduire Claude Farrère, Georges Duhamel, Paul Valéry, Pierre Benoit, les frères Tharaud, et Georges Leconte. Et il encourage Vialar à contacter deux académiciens de la zone sud : André Chaumeix et Louis Gillet.

Le 27 mai, Denoël doit y renoncer : « votre livre est écarté à cause des pages franco-allemandes. Je pense que le coup doit venir de Duhamel et de Mauriac, dont vous connaissez les opinions politiques. Cela n’empêche pas que le remous qui a été fait par le livre dans les milieux académiques lui a donné un prestige dont il bénéficiera certainement auprès des Goncourt. »

En juin le prix de l'Académie Française est décerné à Corps et âmes de Maxence Van der Meersch, mais Denoël qui, dès octobre, est en pourparlers avec des producteurs de cinéma, a procédé à un nouveau tirage de La Grande Meute, qui atteint alors les 30 000 exemplaires. Le roman n'obtient pas non plus le prix Goncourt, qui sera décerné le 21 mars 1944 à un roman insipide de Marius Grout publié chez Gallimard. Pourtant le livre qui fait l’événement en 1943, ce n’est pas Corps et âmes, ni Passage de l'homme, c’est La Grande Meute.

Le 14 décembre 1943 est né à Saint-Tropez le premier enfant du couple Vialar, c'est un garçon prénommé Dominique dont Robert Denoël sera le parrain, et Jeanne Loviton, son amie de cœur depuis six mois, la marraine : « Il était tombé amoureux d'une femme qui avait été mon amie de jeunesse et tenu une place importante dans la vie de Claude Aveline », écrit Vialar, qui ne précise pas quand, ni dans quelles circonstances, il l’a rencontrée.

Le 25 décembre, rue de Buenos-Ayres, les Denoël faisaient jouer une pièce de théâtre écrite spécialement par Paul Vialar pour les enfants : « La Naissance du Père Noël », sur une musique de Pierre Capdevielle interprétée au piano par Tony Aubin. Quarante ans plus tard, René Barjavel écrivait à Albert Morys que ses enfants, qui avaient des enfants en âge d'en avoir eux-mêmes, s'en souvenaient toujours.

Le 6 mars 1944 Denoël annonce à Paul Vialar qu’il a traité avec un éditeur liégeois, les Editions Maréchal, pour une co-édition de La Grande Meute : « 10.000 exemplaires de départ, cinquante francs ou peut-être soixante prix de vente et 15 % de droits » et qu’il a cédé les droits du livre à l’éditeur d’art lyonnais Archat pour une édition bibliophilique illustrée d’eaux-fortes originales par un jeune graveur, Pierre-Yves Trémois.

Quand Vialar entra-t-il « en résistance » ? Si l'on se réfère à L'Enfant parmi les hommes, son dernier livre de souvenirs paru en 1990, ses activités remontent à septembre 1943, après que les Allemands eurent envahi la zone libre et entrepris peu après de fortifier les côtes de Saint-Tropez

Connaissant la langue allemande, il conversait de temps à autre avec les soldats chargés de la mise en place des batteries d'artillerie, tout en notant l'avancement des travaux. Il transmettait ensuite ces détails au directeur d'un chantier naval qui faisait partie d'un réseau de la Résistance, lequel les répercutait à ses supérieurs.

Ces activités discrètes auraient pu se poursuivre jusqu'à la Libération - Saint-Tropez fut la première ville libérée, le 15 août 1944 - si l'écrivain n'avait commis l'imprudence de déclarer dans un bar de la Ponche, à une dame propriétaire d'un restaurant du port, où il avait naguère ses habitudes : « Vous y recevez les Allemands. Tant que ces salauds-là seront chez vous, je n'y mettrai pas les pieds. »

Cette dame était ce soir-là accompagnée d'un homme en civil qui n'était rien moins, écrit Vialar, que le chef de la Gestapo : ordre fut donné d'arrêter à la Treille « l'écrivain juif » qui y habitait. Vialar n'était pas juif, mais c'était la raison invoquée pour qu'il soit rapidement appréhendé. Charles Vanel, qui avait prévenu à temps l'écrivain, le mena sans tarder à la gare, d'où il put remonter à Paris, et où il se réfugia chez sa sœur, rue Montessuy, dans le VIIe arrondissement.

Paul Vialar occupa peu après une ferme de Rozay-en-Brie, à 60 km de Paris, où il attendit la Libération : « Installé dans une modeste maison de Rozay que j’avais louée, je me trouvai bientôt à court d’argent. [...] je songeai que le mieux pour moi serait de reprendre contact avec Robert Denoël. Je le prévins. Il me fit savoir qu'il m'attendait. Je louai une bicyclette : Rozay n'était pas très loin de Paris. Je me retrouvai donc dans son bureau et il comprit tout de suite où j'en étais. Il me fit remettre l'argent qui était à mon compte, me faisant comprendre que si j'avais besoin d'une somme plus forte, celle-ci était à ma disposition ».

Au moment du débarquement, « j'allais parfois voir Robert Denoël, donnant de son bureau certains coups de téléphone dont il ne pouvait pas ne pas comprendre les intentions. Je sais, du reste, qu'Aragon fit de même, ouvertement. »

Durant les journées insurrectionnelles d’août 1944 Paul Vialar est en effet à Paris : « Nous avions trouvé refuge dans l'appartement d'amis, rue Blanche, en face de la caserne des pompiers qui étaient bien décidés, eux aussi, à participer à la libération de la capitale. Ce fut, du reste, l'un d'eux qui monta tout en haut du clocher de la Trinité proche et y fit flotter le drapeau à nos couleurs. [...] Cécile Denoël, la femme de Robert, était venue habiter rue Blanche, chez les parents d'un de ses protégés. »

Albert Morys l’a confirmé dans ses mémoires inédits : « Ce jour-là, nous voyons, à la fenêtre d'une maison presque en face, quelqu'un qui nous fait de grands signes. C'était Paul Vialar. A notre tour, nous lui faisons de grands signes d'amitié ».

« Au cours de ces journées-là je n'eus pas de contacts avec Robert Denoël ; je savais qu'il se cachait car, vraiment, en voyant ce qui se déroulait dans les rues de la ville, on pouvait s'attendre à tout, les règlements de comptes et les dénonciations allant bon train », écrit Vialar.

Il reprend contact avec son éditeur quelques semaines plus tard. Cécile écrit que, dès le 19 septembre, Magdeleine et Paul Vialar sont invités chez les Bruyneel, rue Pigalle, où Robert prend chaque jour son repas de midi. Le journal de Gustave Bruyneel mentionne sept déjeuners chez lui avec les Vialar, entre le 19 septembre 1944 et le 15 janvier 1945.

« Je trouvai asile momentanément dans l'appartement qu'il avait été obligé de quitter, rue de Buenos-Ayres, au Champ de Mars, et qui ainsi ne fut pas occupé comme il le craignait par quelque résistant au petit pied. », écrit-il.

Cet asile « momentané » dura tout de même sept mois : entre le 20 août 1944 et le 8 mars 1945. Quand Cécile y rentre avec son fils, « elle trouve un appartement très sale, beaucoup de vaisselle cassée, deux belles carafes, ses fauteuils de salon abîmés, etc. », écrit Morys qui, rétrospectivement, a pris Vialar en grippe parce qu’il croit que l’écrivain a choisi le camp de l’autre couple Denoël, ignorant sans doute que Jeanne Loviton est une de ses amies d’enfance.

En réalité Paul Vialar ne verra pas si souvent Jeanne et Robert, car Magdeleine est enceinte et le couple rentre alors à Saint-Tropez, où naîtra, le 16 mai 1945, Véronique Vialar.

Le 13 juillet Denoël comparaît en cour de justice. Paul Vialar m’écrivait en 1980 : « J'ai assisté au procès qu'on lui fit et je me suis trouvé le seul parmi les écrivains à témoigner en sa faveur ».

Si l’écrivain a assisté à ce procès, comment expliquer qu’il en ignore le dénouement ? Le classement du dossier a eu lieu le jour même. Et c’est Denoël qui le lui apprend, le 18 juillet : « J’ai gagné la difficile partie ou plutôt Jeanne l’a gagnée pour moi. Il ne s’agit plus que d’attendre le vent favorable pour faire voguer le bateau. »

Ce jour-là l’éditeur a assisté à la première du film « La Grande Meute » : « Pleurez mes tristes yeux ! C’est mauvais, peut-être commercial, je n’en sais trop rien, mais c’est mauvais. Quelques images agréables, quelques scènes réussies mais dans l’ensemble mille piques au-dessous du niveau du livre. Aucune grandeur, aucune virilité et encore moins de lyrisme. Il aurait fallu un cinéaste au tempérament mâle, de la vigueur, de la brutalité même, le caractère épique du roman ».

L'affiche du film et ses interprètes, Jacques Dumesnil et Jacqueline Porel

Le réalisateur, Jean de Limur, n’a pas été à la hauteur de son sujet : « J’avoue que j’avais fait mon deuil de la beauté du film dès que j’avais lu le nom du metteur en scène. Je ne peux pas dire que j’ai été déçu. Mais enfin c’est quand même très écouillé. [...] Le seul possible, c’était Renoir. »

Les acteurs aussi l’ont déçu : « Le protagoniste est bon mais il n’est pas servi. [...] Dumesnil en tourlourou 40 n’est pas regardable. » Denoël pouvait regretter les choix de Jean de Limur puisque c’est Charles Vanel et Edwige Feuillère qui avaient été pressentis en 1943.

En conclusion : « Bref, c’est foutu. Cela n’a pas grande importance car, comme je le pensais, les gens à la sortie ne parlaient que du livre. Cela fera une publicité excellente. Moralité, gagnons beaucoup d’argent et choisissons nous-mêmes nos metteurs en scène. »

On ne trouve plus d’échanges épistolaires entre l’éditeur et son ami écrivain, sauf une petite lettre du 3 août, alors que Denoël est sur le point de quitter Paris, pour s’assurer que « le chèque habituel est bien arrivé ».

Denoël et Vialar se sont pourtant rencontrés au cours des mois suivants. Le 7 septembre il écrit à Cécile Denoël, à propos de son appartement de la rue de Buenos-Ayres, pour la cession duquel une personne s'est manifestée, après avoir, affirme-t-elle, versé des arrhes à l'écrivain : « Bob [Denoël] m'a aussi parlé d'une invraisemblable histoire de coup de téléphone concernant ton appartement. Ni Magdeleine ni moi, je te jure, en dehors de Lacloche à qui nous t'avions présentée, n'avons jamais promis quoi que ce soit - qui ne nous appartenait pas ! - à un individu, mâle ou femelle quelconque. »

Il s'agissait de Jacques Lacloche, le fils du joaillier parisien qui avait employé le jeune Louis Destouches dans une de ses succursales de Nice, entre octobre 1911 et mai 1912, - et ami des Vialar.

Albert Morys fait ce commentaire : « Le reste de la lettre se confond en serments d'amitié, selon ses habitudes, mais il avoue là, à mots couverts, que si Lacloche, qui guignait l'appartement, avait voulu... Tout Vialar est là. Il avait déjà brouillé Marie Mauron avec les Denoël, en lui demandant asile à Saint-Rémy de Provence de leur part.»

Durant son interrogatoire par la police, en janvier 1950, l’écrivain déclare : « J’ai regagné Paris vers le début de l’hiver 1945 ; j’ai revu M. Denoël à cette époque puis ma femme ayant eu un accident d’automobile fin novembre, je n’ai plus revu M. Denoël jusqu’à sa mort. Entre-temps j’ai reçu de lui un coup de téléphone ayant trait à l’accident de ma femme. »

Que s’était-il passé en novembre ? Véronique Vialar explique qu’ « un camion a percuté le taxi dans lequel mes parents se trouvaient ; mon père n'a rien eu mais ma mère, qui ne pesait que 40 kilos pour 1 m 57 a, de la banquette arrière, traversé le pare-brise et a failli être défigurée. »

Il y a donc peu de chance pour que les faits rapportés dans son texte de 1980 soient crédibles : « J'ai vu Robert Denoël quarante-huit heures avant sa mort. Nous avions, ce jour-là, été tous deux dans Paris à bord de sa vieille voiture dont l'un des pneus avait rendu l'âme et que nous avions dû réparer. J'ai dîné, ce soir-là, rue de l'Assomption, chez son amie. La vie la plus normale avait repris pour Denoël et il ne se cachait pas. Ce fut ce soir-là que tous deux firent le projet devant moi de se rendre, deux jours plus tard, au Théâtre Montparnasse pour assister au spectacle. Deux jours plus tard j'apprenais qu'il avait été assassiné. »

C’est un témoignage destiné à conforter la version de son amie Jeanne Loviton. Pour le reste : « J’ai appris la mort de M. Denoël par un coup de téléphone d’un ami, M. Holer, qui est également une relation de Mme Denoël. Mme Loviton que je connaissais également m’a confirmé la mort de Denoël dès le jour même à la suite d’un appel téléphonique. Je lui ai rendu visite chez elle ; je l’ai trouvée absolument prostrée et désespérée. Elle a fait allusion à l’accident dont avait été victime ma femme et dont un semblable détruisait son propre bonheur. » [interrogatoire policier de janvier 1950].

Paul Vialar oublie qu’un autre coup de téléphone lui a été passé au cours de la nuit tragique. Cécile Denoël écrit qu’en rentrant chez elle vers minuit 30, elle entreprit de prévenir quelques amis, comme Elsa Triolet ou Maurice Percheron : « J’ai appelé ensuite au téléphone M. et Mme Paul Vialar ; après un début de conversation la communication fut coupée. » [lettre au juge Gollety, 8 janvier 1950]. Puisque la conversation n’a pas eu lieu, il ne la mentionne pas. Mais il ajoute : « Pour moi qui en ai été prévenu tout de suite, j’ai été reconnaître son corps à la morgue du Quai d'Austerlitz. »

Le corps de l’éditeur est resté à la morgue entre le dimanche 2 décembre au soir et le lundi 3 décembre à 14 heures, après quoi il a été transféré à l’Institut médico-légal pour autopsie. Le lundi à 13 heures, un certain nombre d’intimes se sont retrouvés à la morgue de l’hôpital Necker.

Un premier groupe était composé de Jeanne Loviton, d’Yvonne Dornès et de Maurice Percheron. Un second, plus nombreux, réunissait les amis de Cécile Denoël : Billy Fallon, son frère, Armand Rozelaar, son avocat, Maurice Bruyneel dit Albert Morys, Gustave Bruyneel, son père, Fernand Houbiers et sa femme, cousins de Cécile, Serge Moreux, Bernard Steele. Peut-être d’autres encore, mais Cécile ne les mentionne pas.

Le nom de Paul Vialar n’apparaît nulle part. L’écrivain parle de « la morgue du quai d’Austerlitz » : il existe bien une morgue quai de la Rapée, près du pont d’Austerlitz, mais le corps de Robert Denoël ne s’y est jamais trouvé : après la morgue de l’hôpital Necker, rue de Sèvres, il fut emmené dans celle de l’Institut médico-légal, rue d’Assas, pour autopsie. Mettons sur le compte d’une mémoire un peu défaillante les imprécisions du texte de Paul Vialar, qui dut certainement assister aux obsèques de son ami.

Ses relations avec Cécile Denoël et son ami Albert Morys vont ensuite se détériorer, ce qui explique les échos amers qu’on trouve à son sujet dans leurs lettres.

Au cours des premiers jours de décembre 1945 Cécile Denoël reçut quantité de visites et de messages de sympathie, dont tous n’étaient pas désintéressés. L’avenir des Editions Denoël préoccupait légitimement nombre d’écrivains qui y étaient attachés, et certains se manifestaient aussi chez la maîtresse de l'éditeur : « Les amis de Robert, par la force et la qualité de leur amitié pour lui, m’ont vraiment soutenue au maximum », écrit Jeanne Loviton à Jean Proal, le 10 janvier 1946.

Parmi les premiers à se manifester rue de Buenos-Ayres on trouve quelques familiers au courant des difficultés qui ne manqueront pas de surgir au moment de sa succession : « le Dr Percheron se rendit au domicile de Mme Denoël et lui expliqua, au nom des auteurs de la maison Denoël, qu’il fallait absolument se débarrasser par les moyens les plus rapides de la déplorable administration de M. Maximilien Vox, lequel, flanqué de son alter ego, M. Pouvreau, prélevait dans cette maison une centaine de mille francs par mois au minimum. Deux visites identiques suivirent, celles de M. Barjavel et de M. Paul Vialar. Percheron et les autres expliquaient que Mme Loviton, qui connaissait admirablement les affaires d’édition puisqu’elle était elle-même gérante de la maison d’édition dénommée Société d’Editions Domat-Montchrestien, accepterait de racheter à la succession les parts de la s.a.r.l. des Editions Denoël, qu’elle s’engageait à faire une rente à l’enfant et qu’elle s’engagerait par contrat à lui revendre, dès sa majorité, les parts en totalité ou en partie. » [lettre de Me Rozelaar au juge Gollety, 21 mai 1946].

Cette lettre causa une certaine consternation chez les intéressés car, à cette date, Cécile Denoël venait de se constituer partie civile et avait assigné Jeanne Loviton qui, le 21 janvier précédent, s’était fait nommer gérante de la Société des Editions Denoël, en excipant d’une cession de ses parts réalisée le 25 octobre 1945 par Robert Denoël en sa faveur.

La stratégie de l’avocat était simple et efficace : si Jeanne Loviton avait, à la mi-décembre 1945, chargé Percheron, Barjavel et Vialar de convaincre Cécile Denoël de lui céder les parts de son mari, c’est que la prétendue cession d’octobre 1945 n’avait pu avoir lieu. Les trois écrivains furent donc priés de s’en expliquer devant la police.

Interrogé le 8 octobre 1946, Maurice Percheron certifia qu’il n’avait aucunement parlé à Cécile de céder les parts de Robert Denoël à sa rivale : « Je lui signalai simplement l’intérêt qu’il y aurait, lorsque les parts allemandes détenues par les Domaines seraient vendues, à ce qu’elles n’allassent point dans n’importe quelles mains et je suggérai que, peut-être, on pourrait porter comme acheteur auprès des Domaines un groupe d’auteurs de la maison qui recèderaient ensuite les parts à l’enfant. Je fis d’ailleurs part à Me Rozelaar, à qui j’allai rendre visite, de cette idée qu’il trouva fort pertinente. Les parts resteraient ainsi dans les mains d’abord des auteurs de la maison puis ensuite de l’héritier, au lieu d’être rachetées par un concurrent ou par un capitaliste quelconque. Il ne fut jamais question des parts possédées par Mme Loviton. Robert Denoël m’avait, plusieurs mois avant, confirmé la cession de ces parts. »

Le lendemain c’est au tour de René Barjavel de s’expliquer : « je n’ai jamais rendu visite à Mme Denoël au nom de Mme Loviton pour lui demander quoi que ce soit au nom de celle-ci, notamment le rachat des parts de Robert Denoël dans son affaire, pas plus que je ne lui ai dit que Mme Loviton était désireuse de faire une rente à l’enfant et qu’elle lui rétrocéderait les parts à la majorité de celui-ci. Ce n’est du reste qu’une huitaine de jours après la mort de Denoël que j’eus l’occasion de rencontrer Mme Loviton. »

C’est en parlant ensuite avec Percheron que Jeanne Loviton avait été évoquée, mais pas devant Cécile : «nous nous sommes entretenus de la situation dans laquelle se trouvaient les Editions Denoël à la suite du décès de Robert, nous avions envisagé qui pourrait reprendre en main cette affaire et avions convenu que seule Mme Loviton était capable de sauver la maison. Il s’agissait là toutefois de projets pour la réalisation desquels Mme Loviton n’avait même pas été consultée. »

Il admettait toutefois : « C’est dans cet état d’esprit que j’ai pu dire à Mme Denoël, émettant une opinion toute personnelle, que si Mme Loviton prenait l’affaire en main elle sauvegarderait les intérêts de l’enfant. »

Quelle fut la position de Paul Vialar dans cette affaire ? On ne l’apprendra que quatre ans plus tard, car les premiers enquêteurs, prétextant qu’il habitait Saint-Tropez, ne l’interrogèrent pas.

Cécile Denoël a-t-elle, au cours des journées éprouvantes qui ont suivi la mort brutale de son mari, mal interprété le sens des déclarations des uns et des autres, ou bien a-t-elle voulu délibérément « annexer » les trois écrivains en vue des procès qui allaient s’engager ?

Le fait est que son ami Morys a repris, en janvier 1950, ces accusations à son compte, mais en modifiant dates et noms. Le 3 décembre, ce sont Barjavel, Vox et Beckers qui rendent visite à Cécile, et, « Vers le 15 décembre, MM. Barjavel, Percheron et Vialar sont venus proposer à Mme Denoël le rachat des parts de son mari dans les Editions Denoël, au profit de Mme Loviton. Je me trouvais dans la pièce à côté et j’ai entendu des bribes de cette conversation qui m’a été confirmée immédiatement après. »

C’est cette déclaration qui amena les nouveaux enquêteurs à réentendre, en janvier 1950, René Barjavel et Maurice Percheron, et à consigner pour la première fois les déclarations de Paul Vialar. Chacun nia avoir fait une telle proposition à la veuve de l’éditeur.

Paul Vialar fut enfin prié par le commissaire Mathieu de donner sa version des faits : « Il est exact que quelques jours après la mort de M. Denoël, j’ai rendu visite à sa femme en compagnie de MM. Barjavel et Percheron, mais à aucun moment il n’a été question tant au cours de cette visite qu’à toute autre époque, d’une démarche pour l’amener à céder les parts de son mari dans la société Denoël à Mme Loviton, cette cession ayant déjà été faite, tout au moins d’après les propres déclarations de M. Denoël. En effet M. Denoël, au mois de mars 1945, m’avait fait part de son désir de céder les parts qu’il détenait dans la société Denoël à Mme Loviton. Puis peu de temps avant sa mort, il m’avait confirmé que cette cession avait été réalisée. En réalité la visite faite à Mme Denoël avec MM. Barjavel et Percheron avait pour but de la mettre ou courant des intentions de Mme Loviton vis-à-vis du mineur en vue d’assurer son avenir et son entrée dans la maison lorsqu’il en aurait l’âge. »

Il revenait à un autre familier de l’éditeur de rétablir les faits. Robert Beckers déclara, en janvier 1950 : « Si mes souvenirs sont exacts, le mardi 4 décembre, j’ai déjeuné avec Mme Denoël à son domicile, peut-être également en compagnie de M. Barjavel. A l’issue de ce déjeuner, M. Vialar et Mme Vialar sont également venus ; au cours de la conversation, il a été décidé qu’une réunion d’auteurs de la maison qui pourraient être joints aurait lieu, afin de défendre la mémoire de M. Denoël et de sauvegarder les intérêts des Editions Denoël qui étaient également ceux des auteurs. »

Cette réunion d’auteurs, dont faisaient partie Paul Vialar, René Barjavel, Gilbert Dupé, Maurice Percheron, Lucienne Favre et Jean Proal, eut lieu peu après chez une amie, rue Galilée : à aucun moment, semble-t-il, il ne fut question des parts de Robert Denoël, mais seulement d’assurer l’avenir de son fils mineur.

Beckers confirme que, entre le 3 et le 11 décembre 1945, il avait appris par Barjavel, ou Percheron, ou Vialar, que « Mme Loviton avait proposé à Mme Denoël par personne interposée, de lui verser des mensualités qui lui auraient permis d’élever le fils de Robert Denoël, et qu’elle lui aurait fait proposer en même temps de faire entrer le jeune Robert Denoël dans la maison d’édition de son père, quand il aurait été assez âgé pour se familiariser avec le métier d’éditeur, s’il en manifestait le goût. »

Mais il ajoute : « En agissant ainsi, Mme Loviton agissait comme propriétaire des parts de Robert Denoël dans la société d’édition, ainsi du reste que nous en étions tous convaincus. »

Beckers indiquait ainsi clairement son camp, et terminait l’entretien par cette déclaration : « A aucun moment Mme Denoël ne m’a parlé d’une démarche qui aurait été faite auprès d’elle par certaines personnes pour l’inviter à céder les parts de son mari dans les Editions Denoël à Mme Loviton. »

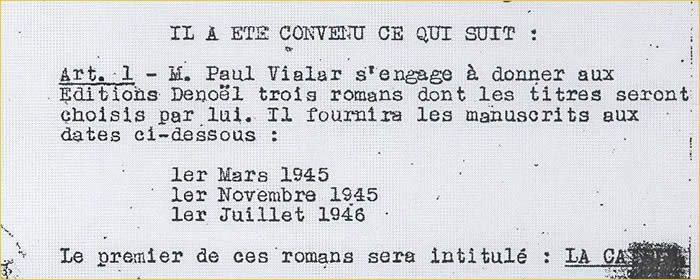

C’est dans le domaine éditorial qu’ont surgi les premiers frottements entre Paul Vialar, Cécile Denoël et Albert Morys. Le 27 février 1945 Vialar avait signé avec Maximilien Vox, administrateur provisoire des Editions Denoël, un contrat pour trois romans, qu’il s’engageait à remettre en mars 1945, novembre 1945, et juillet 1946.

Le premier est La Caille et son manuscrit paraît avoir été déposé rue Amélie à la date fixée. C’est l’éditeur qui tardait à le publier : le 23 juillet Vialar demande à Guy Tosi « ce que devient notre Caille ». Le livre paraîtra finalement à l’automne.

Robert Denoël est au courant de ce contrat qui n’a pu se faire sans son aval, malgré quoi, dit Vialar à la police, il lui en fait signer un autre avec un concurrent : « A l’époque du décès de M. Denoël j’étais en contrat avec les Editions Domat-Montchrestien. Ce contrat a été signé par l’intermédiaire de M. Denoël qui m’avait mis en rapport avec Mme Loviton au mois de mars 1945. [...] J’ai eu un contrat avec les Editions Denoël, qui s’est terminé à l’époque où j’ai traité avec les Editions Domat-Montchrestien. »

Ce contrat signé avec Domat ne concerne pas n’importe quel ouvrage : il s’agit de son grand roman, La Mort est un commencement, en gestation depuis 1941 et qui comportera huit volumes. Est-il pensable que Denoël ait desservi sa propre maison au profit de celle de son amie Jeanne Loviton ? Il est vrai que le contrat signé avec Vox, s’il mentionne trois livres, ne cite que La Caille, qui n’appartient pas au cycle romanesque paru chez Domat, et que les Editions Denoël ont tout de même publié en 1946 un nouveau roman, Job, et un roman pour enfants l’année suivante : Le Voilier des îles.

Auguste Picq, le comptable de la rue Amélie, avançait cette explication : « M. Denoël s’occupait également des Editions Domat-Montchrestien, dont Mme Loviton était la gérante. Je ne pense pas qu’il avait des intérêts directs dans cette société d’édition, mais le fait qu’il amena dans cette société des auteurs importants, dont Paul Vialar, me laisse à penser qu’il devait avoir une part dans l’exploitation de cette affaire. C’est en effet depuis qu’il collaborait avec Mme Loviton dans les Editions Domat-Montchrestien, que celles-ci publièrent des ouvrages littéraires. Précédemment, elles n’éditaient que des ouvrages de droit. » [audition du 18 septembre 1946 par le commissaire Pinault].

L’affaire se complique un peu plus lorsque Morys, gérant des Editions de la Tour, déclare : « Nous aurions dû sortir aussi un livre nouveau de Paul Vialar dont Robert m'avait apporté le manuscrit quelques jours avant le drame, mais un jour, peu avant la fin de l'année 1945, Vialar m'avait téléphoné : " Mon Petit Morys, j'ai deux ou trois petites choses à revoir dans mon roman, cela vous ennuierait-il que je le fasse reprendre ? " » [« Cécile ou une vie toute simple »].

Et Morys de conclure : « Je ne revis jamais Vialar. Nous ne revîmes jamais le manuscrit. Le livre parut quelque temps plus tard aux Editions D...-M... [Domat-Montchrestien]. Chez Jeanne Loviton. Comme par hasard. »

Or dans son témoignage de 1980, Paul Vialar avait écrit : « Poursuivi à présent, inculpé et ne pouvant plus s'occuper de ses éditions, il [Denoël] habitait chez elle [Jeanne Loviton] et ne me cacha pas qu'il était extrêmement gêné à son égard puisque dans l' impossibilité matérielle de participer aux frais de la maison. Ce fut mon tour de l'aider quelque peu alors, puis, pour lui être agréable, je signai avec un éditeur qu'il me présenta, un contrat pour un roman, ce qui lui permit alors de toucher quelque argent qui lui était bien nécessaire. »

De quel roman et de quel éditeur peut-il s’agir ? Dans Ligne de vie Vialar écrit qu’il avait rédigé à cette époque un livre destiné aux enfants : Le Voilier des îles pour une collection que préparait Robert Denoël aux Editions de la Tour. Mais c’est un titre qui parut chez Denoël, et non pas chez Domat. D’ailleurs Paul Vialar termine sa déposition en déclarant qu’il n’a « jamais eu de contrat avec les Editions de la Tour ni aucun engagement. »

Il apparaît clairement que la mort inattendue de Robert Denoël a amené plusieurs écrivains, comme Paul Vialar, à modifier leurs plans d’édition et à s’adresser à Jeanne Loviton plutôt que de faire confiance à sa veuve, qui n’avait encore, en ce domaine, rien prouvé, ou à Albert Morys, dont ce n’était pas le métier, et qui n’avait géré les Editions de la Tour qu'à la demande de l'éditeur.

La carrière de Paul Vialar chez Domat fut d’assez courte durée : après les huit volumes de La Mort est un commencement, dont le dernier parut en 1951, il entreprit, avec un souffle véritablement balzacien, plusieurs cycles romanesques qui virent le jour chez différents éditeurs, puis, à partir de 1957, écrivit nombre de romans consacrés à la chasse et à la nature. L’essentiel de cette œuvre « deuxième manière » a été publié chez Flammarion, mais elle faillit l'être chez Cino Del Duca car Jeanne Loviton lui avait fait une proposition dont je ne connais pas le détail. En février 1954, alors qu'il effectuait un cycle de conférences à Montréal, sa femme restée à Paris lui avait écrit : « J'ai déjeuné en tête-à-tête avec Jeanne. En gros : elle veut vendre Domat à Del Duca (avec la Librairie 73) et que nous soyons, nous, dans l'affaire. Dès ton arrivée nous verrons cela tous les trois. Ce serait intéressant, non ? »

La branche littéraire des Editions Domat et la Librairie 73 furent effectivement vendues à Del Duca cette année-là, mais on ne voit pas trop quel rôle le couple Vialar aurait pu jouer dans l'affaire. Reste que Paul Vialar a publié deux romans en 1955 chez Del Duca.

Président de la Société des gens de lettres, du syndicat de la Société des auteurs et compositeurs, de la Société des écrivains sportifs, Grand Croix de la guerre 1914-1918, commandeur de la Légion d'Honneur, Paul Vialar s'est éteint le 6 janvier 1996 à son domicile de Vaucresson.

Il ne fut pas décoré de l'Ordre de la Libération mais fit indubitablement partie de la Résistance puisqu'il écrit dans L'Enfant parmi les hommes : « Nous avons accompagné de Gaulle descendant les Champs Elysées. Nous avons entendu les coups de feu de Notre-Dame. Puis nous sommes retournés à Rozay. »

A quel moment a-t-il donc rencontré à Saint-Tropez le général de Lattre de Tassigny, avec qui il déjeuna « le jour du débarquement » et qui lui confia que « les renseignements recueillis par moi à La Treille avaient été utilisés et permirent aux troupes du débarquement d'y atterrir sans coup férir » ?

Prolixe pour des événements qui ne bouleversent pas l'histoire, Paul Vialar reste discret quant à sa participation à des activités clandestines, et se soucie peu de vraisemblance chronologique. Sous réserve de nouvelles découvertes plus précises, on écrira qu'il s'est livré entre la fin de l'année 1943 et le printemps 1944 à un travail de renseignement en compagnie de résistants tropéziens dont il écrit en 1980 qu'ils formaient « un groupe assez invertébré » mais dont plusieurs membres avaient dû quitter la région, soit parce qu'ils étaient menacés, soit parce qu'ils étaient israélites.

Véronique, Paul, Dominique et Magdeleine Vialar en 1952 (collection Véronique Vialar)

L'essentiel de cette notice biographique a été composé à partir des renseignements fournis par Madame Véronique Vialar-Gautier, la fille de l'écrivain, qui m'a confié l'un des plus beaux documents photographiques figurant sur ce site.

Bibliographie sommaire de Paul Vialar

Le Cœur et la boue. La Cigogne, 1921 [poésie]

L’Hostellerie du « Puits sans eau ». Jouve, 1921 [pièce de théâtre]

Pohu, brave homme. Le Théâtre français, 1923 [pièce de théâtre]

L’Age de raison. La Petite Illustration, octobre 1924 [pièce de théâtre]

Un Cœur tout neuf. Théâtre de la Comédie Caumartin, 1924 [pièce de théâtre]

Fatôme. Emile-Paul, 1931 [roman]

Les Hommes. Théâtre des Arts, 1931 [pièce de théâtre]

J’avais un camarade. Emile-Paul, 1936 [roman]

Soir. Denoël, 1938 [pièce de théâtre]

Le Bocal vert. Pièce radiophonique, 1939 [pièce de théâtre]

La Rose de la mer. Denoël, 1939 [roman]

Vespero. Pièce radiophonique, 1939 [pièce de théâtre]

La Maison sous la mer. Denoël, 1941 [roman]

La Grande Meute. Denoël, 1943 [roman]

La Caille. Denoël, 1945 [roman]

Un Homme sans amour. Théâtre de l’Apollo, 1946 [pièce de théâtre]

Job. Denoël, 1946 [roman]

Une Ombre. Editions de la Nouvelle France, 1946 [roman]

Les Aventures inattendues. La Table Ronde, 1947 [roman]

Saint-Tropez sur Amour. Lafarge, 1947 [essai]

La Tour aux amants. Emile-Paul, 1947 [roman]

Le Voilier des îles. Denoël, 1947 [livre pour enfants]

La Mort est un commencement. Domat, 1946-1951 [roman en 8 volumes]

Le Château du hasard. Editions du Bateau Ivre, 1948 [roman]

Ecrit sur le sable. La Table Ronde, 1948 [roman]

Le Bouc étourdi. Plon, 1949 [roman]

Monsieur Dupont est mort. Editions de l’Elan, 1949 [roman]

Dansons la Capucine. Fayard, 1950 [roman]

Cinq sets. Julliard, 1951 [roman]

L’Eperon d’argent. Flammarion, 1951 [roman]

La Grande Ribaude. Hachette, 1951 [roman]

Plumes dans le vent. Amiot-Dumont, 1951 [roman]

La Toile. La Table Ronde, 1951 [roman]

La Chasse aux hommes. Julliard, 1952 [roman en 10 volumes]

Les Vikings. Amiot-Dumont, 1952 [roman]

Le Bon Dieu sans confession. Flammarion, 1953 [roman]

Cinq hommes de ce monde. Flammarion, 1954 [roman en 2 volumes]

Chronique française du XXe siècle. Del Duca, 1955 [roman en 10 volumes]

La Découverte de la vie. Dacosta, 1955 [roman]

Les Etoiles de Mars. Del Duca, 1955 [roman]

Le Rendez-Vous. Julliard, 1956 [roman]

Tournez, jolies gosses. Flammarion, 1956 [roman]

La Découverte de la vie. Flammarion, 1957 [roman]

Le Petit Garçon de l’ascenseur. Del Duca, 1957 [roman]

Clara et les méchants. Flammarion, 1958 [roman]

Sous le pavillon noir. Brépols, 1958 [livre pour enfants]

Le Roman des oiseaux de chasse. Flammarion, 1958 [roman]

La Cantinière de l’Empereur. Gautier-Languereau, 1959 [roman]

Images du monde. Wesmael-Charlier, 1959 [roman]

Le Roman des bêtes de chasse. Flammarion, 1959 [roman]

Le Fusil à deux coups. Flammarion, 1960 [roman]

Ligne de vie. Wesmael-Charlier, 1960 [souvenirs]

Le Temps des imposteurs. Flammarion, 1960 [roman]

L’Homme de chasse. Flammarion, 1961 [roman]

La Fin des imposteurs. Flammarion, 1962 [roman]

Le Sport. Hachette, 1963 [essai]

Les Hommes. Ceux de 14-18. France-Empire, 1964 [roman]

Le Roman des oiseaux et bêtes de chasse. Flammarion, 1964 [roman]

La Jeunesse du monde. Flammarion, 1966 [roman]

Lettre ouverte à un jeune sportif. Albin Michel, 1967 [essai]

La Cravache d’or. Flammarion, 1968 [roman]

Le Butor. Gibert-Clarey, 1969 [essai]

L'Homme de chasse. J'ai Lu, 1969

[roman]

Les Invités de la chasse. Flammarion, 1969 [roman]

Safari-Vérité. Flammarion, 1970 [roman]

Mon seul amour. Flammarion, 1971 [roman]

La Caille et le butor. Flammarion, 1972 [récits]

L’Homme de Brenne. Bibliophiles de l’Automobile-Club, 1972 [roman illustré]

La Chasse. Flammarion, 1973 [essai en 2 volumes]

Le Fusil à deux coups. Rombaldi, 1973 [roman]

La Croûle. Flammarion, 1974 [roman]

Hassan el Glaoui. Editions Galerie 5, 1975 [essai]

Le Triangle de fer. Flammarion, 1976 [roman]

Lettres pour les chasseurs. Flammarion, 1977 [essai]

Yves Brayer. 50 ans de peinture. Musée Postal, 1978 [essai]

La Chasse de décembre. Flammarion, 1979 [roman]

Rien que la vérité. Flammarion, 1980 [roman]

L’Homme du fleuve. Flammarion, 1981 [roman]

Cheval mon bel ami. Albin Michel, 1982 [essai]

Le Petit garçon de l'ascenseur. Vincent, 1984 [roman]

L’Enfant parmi les hommes. Albin Michel, 1990 [souvenirs]

Paul Vialar et le cinéma

Les titres précédés d'un astérisque sont ceux auxquels Paul Vialar a participé comme scénariste ou comme dialoguiste

* Le Soir des rois de Jean Daumery, 1932 (dialogues de Paul Vialar, d’après Jerome Kingston)

* Le Cas du docteur Brenner de Jean Daumery, 1933 (dialogues de Paul Vialar, d'après Emric Foeldes)

* Haut le vent de Jacques de Baroncelli, 1942 (dialogues de Paul Vialar, d’après le roman éponyme de Jean Vignaud, 1942)

* La Chèvre d’or de René Barberis, 1943 (adaptation par Paul Vialar du roman éponyme de Paul Arène, 1888)

La Grande Meute de Jean de Limur, 1945 (adaptation du roman éponyme, 1943)

* La Rose de la mer de Jacques de Baroncelli, 1946 (adaptation du roman éponyme, 1939)

La Maison sous la mer de Henri Calef, 1947 (adaptation du roman éponyme, 1941)

On n’aime qu’une fois de Jean Stelli, 1949 (adaptation du roman La Caille, 1945)

Le Bon Dieu sans confession de Claude Autant-Lara, 1953 (adaptation du roman Monsieur Dupont est mort, 1949)

* Aften de Gabriel Axel, 1952 (téléfilm danois d’après un scénario de Paul Vialar)

Clara et les méchants de Raoul André, 1958 (adaptation du roman éponyme, 1958)

Le Petit Garçon de l’ascenseur de Pierre Granier-Deferre, 1962 (adaptation du roman éponyme, 1957)

Les Hommes d’Albert Riéra, 1964 (adaptation pour la télévision du roman éponyme, 1964)

Mon seul amour de Robert Guez, 1971 (série TV d’après son roman éponyme, 1971)

La Chasse aux hommes de Lazare Iglesis, 1975 (série TV d’après son roman éponyme, 1952)

Les Zingari de Robert Guez, 1975 (série TV d’après son roman Les Quatre Zingari, 1959)