Cécile Brusson

Cécile, Henriette, Emilie Brusson est née le 19 septembre 1906, à 23 heures, au domicile de sa mère, Elvire Herd, 28, rue Porte-aux-Oies, à Liège.

Les registres de population liégeois précisent que la petite fille fut reconnue à sa naissance par son père, Walthère Brusson, qui déclara sa naissance au bureau de l’Etat-Civil, et, le 4 juillet 1908, par sa mère.

Une enfant naturelle. Qui était sa mère ? Elvire Herd était née le 31 mai 1886 à Liège, sur la rive droite de la Meuse : il importe de le préciser. Georges Simenon revendiquera toujours son appartenance à cet « Outre-Meuse » qui est le quartier des artisans, avec ses codes, son folklore, son identité propre.

La maison Herd était située rue Porte-aux-Oies, à deux pas de l’église Saint-Nicolas, chère à la famille Simenon. C’est là que fut baptisée Cécile, le 23 septembre 1906.

L’historien des rues de Liège, Théodore Gobert, écrivait en 1928 à son sujet : « Depuis des siècles, cette rue recèle une population besogneuse dans sa presque totalité. A côté des mendiants, très nombreux, on y rencontre beaucoup d’ouvriers drapiers, des tisseurs, des tanneurs, etc. »

Dans les « mémoires » qu’il a rédigés en 1982, Albert Morys s’est attaché aux origines de sa femme et de ses parents, en se servant d’un enregistrement réalisé par Cécile en juillet 1979.

La rue Porte-aux-Oies vers 1910 (collections du Musée de la Vie Wallonne, Liège)

Selon Morys, Walter Brusson, qui « ressemblait au gangster Carbone », avait une ascendance corse : sa grand-mère était une demoiselle Bonaparte. Les registres de l’état-civil liégeois indiquent simplement que Walthère est « garçon-boucher », puis « fripier ». Ce garçon athlétique s’entraînait le soir dans la salle de sports qu’avait ouverte Henri Herd, l’oncle de Cécile.

Au cours d’une fête de quartier, Walter et Elvire conçurent Cécile. Ensuite, il ne fut plus question de mariage, pour d’obscures raisons familiales. Selon l’état-civil, Elvire était alors « artiste de foire » mais aussi, comme l’écrit Morys, « elle vendait de l'eau chaude à toute heure comme l'indiquait la pancarte écrite à la main et affichée à la porte de sa petite échoppe simple et proprette où l'on accédait en descendant deux ou trois marches. »

Walter Brusson, selon les registres de l’état-civil, quitta Liège pour Bruxelles en 1911, y revint en 1916 comme « négociant de meubles », et mourut à Soumagne le 26 juin 1967.

Il s’était marié le 27 février 1917 en Angleterre à Brensford avec Marie Koymans, née à Liège le 4 avril 1886, dont on ne sait rien. Une petite fille est née à Liège de leur mariage, le 11 août 1921, et y est décédée le 28 janvier 1934. Cécile ne l’a jamais évoquée.

La famille de la petite Cécile est, en réalité, celle des Herd. Le patriarche, Guillaume Herd, peintre en bâtiments, et sa femme, Helena Treffer, étaient d’ascendance prussienne et parlaient l’allemand entre eux, mais ils avaient veillé à ce que leurs onze enfants parlassent le français et le wallon. Les Herd exploitaient un café populaire où, sans doute, Cécile passa une partie de son enfance.

Le café Herd à Outre-Meuse vers 1910

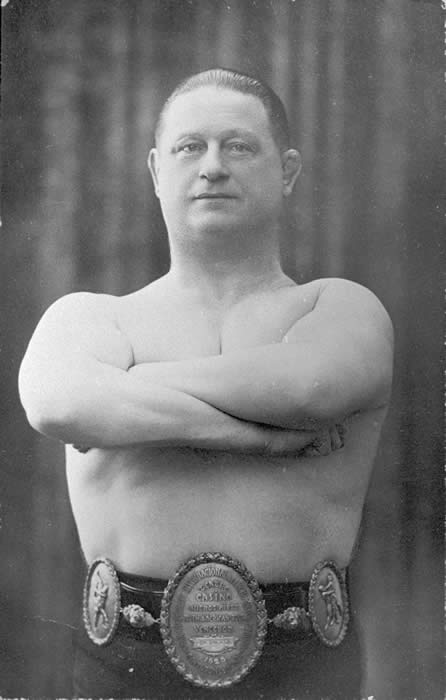

L'un des fils Herd, Henri, était un athlète impressionnant qui, dès 1904, gagna des tournois de lutte gréco-romaine. Il choisit de combattre sous le nom de Constant-le-Marin, en hommage au prestigieux champion namurois Constant-le-Boucher. Pourquoi « marin » ? Parce qu’il avait l’ambition de porter « par-delà les mers et les océans » le nom de l’école liégeoise de lutte. C’est ce qu’il fit, en effet, en remportant, de 1908 à 1914, de prestigieux tournois au Canada et en Amérique du Sud ; il fut quatre fois champion du monde de sa discipline et décrocha quatre « ceintures d’or ».

Ceinture d'or en 1908 En 1918 avec son autoblindée

En août 1914, bien que bénéficiaire d’un tirage au sort favorable qui l’exemptait, il s’engagea comme volontaire dans une unité de mitrailleurs qui combattit sur l’Yser. Il s’illustra ensuite sur le front de Galicie à bord d’un auto-canon, avant d’être gravement blessé. Son neveu, Fernand Houbiers, qu’on retrouvera en 1945 chez les Denoël, fit lui aussi partie, à seize ans, de ce corps belge d’autos blindées qui combattit les Allemands pour le compte du tsar Nicolas II de Russie.

Rugby, 23 mars 1918

Malgré des blessures importantes Herd parvint, au prix d’une méthode personnelle de revalidation, à reconquérir, en 1921, le titre de champion du monde. Il se produisit par la suite un peu partout, et s’enrichit considérablement au cours de tournées en Amérique du Sud. C’est là qu’il passa la Seconde Guerre mondiale.

De retour à Liège en 1946, il y vécut paisiblement jusqu’à sa mort, en 1965. Il avait ouvert à Outre-Meuse un établissement nommé « Le Café des Lutteurs » dont le sous-sol était aménagé en salle de gymnastique où plusieurs générations de jeunes Liégeois vinrent s’initier à la lutte gréco-romaine, puis au sport-spectacle qu'est le « catch ».

Ce sport très particulier avait rapproché les Herd et les Brusson. Plus tard, Cécile décrira à Morys son géniteur, Walthère Brusson : « C’était ce que l'on peut appeler un beau mâle. Dix-neuf ans, la moustache conquérante comme il seyait à un don juan en ce début de siècle. Nous sommes en 1905. Très fier de sa carrure, de sa prestance et d'un je-ne-sais-quoi qui plaisait aux filles parmi lesquelles il faisait des ravages [...] Ce Walthère aussi était d'une force herculéenne ; il faisait " le Christ sur deux doigts " : entre deux barres parallèlement placées, assez écartées pour que seules ses mains y puissent prendre appui lorsqu'il avait les bras en croix et fixées bien au-dessus du sol. Dans cette position inconfortable, il repliait l'un après l'autre chacun de ses doigts pour rester ainsi, bras en croix à deux mètres du sol appuyé seulement sur une phalange du médius de chaque main ».

Quant à sa mère, Morys écrit : « Elle était capable de porter douze hommes, et non des moindres, en une pyramide humaine dont elle était la base et le soutien. Petit détail : Elvire Herd mesurait près de deux mètres (son passeport britannique de 1919 précise 6 pieds 1 pouce) [soit 1 m 85] et était taillée en proportions ».

Elvire Herd et Cécile Brusson en 1910

Cette athlète pratiquait aussi, c'est moins courant, la lutte, comme le raconte Georges Rem : « Il y eut même [vers 1905] des luttes de femmes où se rendirent célèbres les filles Herd, sœurs de Constant le Marin. C'est que les prises de gréco-romaine et de lutte libre répondaient admirablement au tempérament bagarreur des Liégeois.»

La légende veut qu’elle ait posé en 1905 pour le sculpteur Camille Sturbelle [1873-1944] en vue de la réalisation d'un monument dédié à Charles Rogier. La sculpturale femme nue qui se trouve aux côtés de Rogier serait Elvire Herd. L’inauguration de ce monument, à l’entrée du parc d’Avroy à Liège, eut lieu le 17 septembre 1905.

Selon les registres de l’Etat-civil liégeois, Walthère Brusson, Elvire Herd et leur fille Cécile vécurent chez les Herd, rue Porte-aux-Oies, de septembre 1906 à octobre 1907 ; ensuite Brusson alla s’établir rue Grétry, dans le quartier de Longdoz : on reste sur la rive droite, mais en s’excluant de la petite communauté d’Outre-Meuse. Elvire et sa fille demeurèrent dans la maison familiale jusqu’en juillet 1908.

Ensuite, Elvire paraît avoir mené une vie aventureuse, emmenant parfois sa petite fille avec elle, « pour la soustraire à la famille de son père ». On la retrouve à Neufchâtel où elle aurait servi de dame de compagnie à une vieille dame fortunée, avant de suivre le cirque Hagenbeck de passage dans la région, où elle avait retrouvé des amis de son frère. Ce cirque effectuait alors une tournée européenne qui le mena jusqu’en Russie.

L’Etat-Civil confirme qu’à partir du mois d’août 1908 Elvire Herd a obtenu un visa en vue d’un « voyage pour sa profession de lutteuse ». C’est au cours d’une tournée qu’elle rencontra un athlète noir nommé Ilya Vincent dont elle tomba amoureuse. Elvire, écrit Morys, « était une force de la nature et avait une fâcheuse tendance à vouloir suivre ses instincts » : ayant appris que ce Vincent était rentré chez lui, en Afrique du Sud, elle prit le bateau pour Cap Town, où elle entreprit, en vain, de le retrouver.

Pour y subsister, elle s’engagea dans une brasserie du Cap ; c’est là qu’elle rencontra Walter Adolphus Ritchie Fallon, un ingénieur anglais né à Bristol le 8 novembre 1884, qui allait l’épouser le 4 mars 1914.

D’ascendance irlandaise par son père [Ritchie] et écossaise par sa mère [O’Fallon], Walter Ritchie Fallon avait séjourné à Cape Town en 1897 et avait fait, à partir de 1901, un apprentissage de trois ans chez l'architecte Edward Simpkin. De retour à Londres en 1906 il entreprit durant un an des études chez un architecte de Dixon, et rentra en 1910 au Cap où il construisit des écoles, des auberges et des hôpitaux pour le compte de l'administration. En 1912 il remporte le premier prix pour la construction d'abattoirs municipaux, et s'associe avec John Lyon, jusqu'en 1923. En 1922 et 1929 il fut président de l'Institut d'Architecture du Cap.

Le 27 mars 1916, Elvire donna naissance à un garçon qui reçut le prénom de Guillaume, ce qui était rare durant la Grande Guerre, et qu’on appella familièrement Billy. Ritchie-Fallon eut une influence heureuse sur l’éducation de la jeune Cécile, qui fut mise au pensionnat pour y suivre des études classiques.

On ne sait pas grand’chose de la vie du ménage Fallon-Herd. Selon Morys, fin 1916 ou début 1917, Walter Ritchie-Fallon décida de « partir pour la guerre », mais il ne dit pas où : « Je ne m'inquiète pas pour toi ni pour les petits, tu te débrouilleras très bien avec mes associés », aurait dit l’architecte.

Les associés de la Société Leeb, Ritchie-Fallon et Noall ne versèrent pas à sa femme ce que Fallon espérait, et Elvire dut avoir recours à l’état qui attribuait une pension, ou un secours modeste, aux familles des militaires en campagne.

Est-ce qu’elle prit peur quand l’épidémie mondiale de grippe espagnole, qui allait faire plusieurs millions de morts, atteignit, en juin 1918, l’Afrique du Sud, où elle décima 150 000 personnes en quelques mois ? On parlait, là-bas, non pas de grippe, mais de choléra, ou de peste, et il n’existait pas de vaccin - pas plus qu’en Europe, d’ailleurs, mais l’essentiel était peut-être de rentrer chez elle, où sa famille lui assurerait un train de vie meilleur.

Ou est-ce qu’Elvire fut ensuite reprise par sa « bougeotte » ? Morys écrit que sa nature « était de vif-argent ; elle ne pouvait tenir en place ».

En novembre 1919, Elvire Herd rentre à Liège, et s’installe à Grivegnée, 11 rue Vandenhoff, avec ses deux enfants. C’est alors que Cécile connut son père, Walthère Brusson. La suite de l’histoire est confuse mais pas anodine, car elle va déterminer Cécile à quitter Liège.

Si l’on en croit les registres de la population, Elvire Herd repartit ensuite en Afrique du Sud, le 27 mai 1920, et retrouva Ritchie Fallon qui habitait alors dans le Pinelands du Cap un cottage qu'il avait entièrement conçu. La notice que lui consacre John Walker sur le site de l'université de Pretoria indique qu'il vécut alors avec une « Française qui avait été lutteuse de cirque ». En juin 1922 une revue locale destinée aux ingénieurs lui consacrait un article élogieux, rappelant qu'il était connu parmi ses confrères comme un homme « capable, sérieux, travailleur, à l'honnêteté sans faille, et possédant un grand sens de l'organisation », le qualifiant même de parent proche du Capitaine Cuttle, le personnage de bonne volonté du roman de Dickens, Dombey and Son.

La vie au Cap avec cet homme de qualité devait sans doute peser à Elvire Herd, qui revint définitivement à Liège le 15 juin 1923, pour s’installer à Angleur, Rivage en Pot, n° 1, en compagnie de ses deux enfants. Il existe cependant une carte adressée du Cap par Cécile à sa mère : « A merry Xmas and a Happy New Year. Do come back soon darlings. Your own loving little daughter & sister. Cécile 5/12/23 ».

Selon Morys, Cécile avait préféré poursuivre ses études au Cap, en attendant le retour de sa mère. Mais Elvire ne rentrait pas « et semblait n'avoir nulle envie de revenir. Son mari et sa fille avaient beau lui écrire, la solliciter de toutes les façons ; c'était en vain », écrit-il.

Cécile serait alors rentrée à Liège, pour persuader sa mère de retourner au Cap. Devant la détermination d’Elvire à demeurer à Liège, Cécile voulut repartir : « Il n'en est pas question. Cet homme n'est pas ton père ; TU DOIS rester avec ta mère. Et si tu essaies de partir, je te ferai rechercher par la police : tu es encore mineure ! », lui aurait-elle dit.

Morys écrit que, prenant son mal en patience, Cécile se dit qu'il ne lui restait que deux ans et demi à attendre pour atteindre ses vingt-et-un ans révolus et ainsi pouvoir rentrer dans « son pays ».

Puisqu’elle avait entrepris des études de médecine au Cap, elle prit, dit Morys, une inscription à l’université de Liège, où elle suivit les cours du professeur Delmotte. Je n’ai pas retrouvé le nom de Cécile Brusson dans les archives de l’université. Quant à Elvire, elle ne retourna jamais en Afrique du Sud et son divorce avec Walter Ritchie-Fallon, qui mourut le 3 mars 1962, fut prononcé à Cap Town le 8 juin 1938.

Ce qui nous intéresse est de situer la date et l’endroit de la rencontre de Cécile Brusson et de Robert Denoël à Liège. Morys avait enregistré une fois pour toutes celle que lui avait donnée Cécile : le dimanche 8 mars 1925.

Ce soir-là, Robert aurait rencontré une jeune fille « resplendissante au visage ensoleillé, qui lui était apparue un soir de fête sous les habits de la Bohémienne de Franz Hals, dans un bal costumé et dont le regard l'avait envoûté ». Morys laisse entendre que cette rencontre a eu lieu au cours d'un des nombreux bals costumés qui se déroulaient à Liège durant la semaine du carnaval.

Cécile Brusson et Robert Denoël en 1925

Cécile n'évoquait pas de circonstances particulières et écrivait simplement : « nos routes et nos regards se croisent. Le coup de foudre n'existe pas que dans les romans. Il soude ce jour-là le destin de deux êtres jeunes, deux natures de formations opposées mais qui vont merveilleusement se compléter ». Le 8 mars 1945, alors qu'elle regagnait avec son fils leur appartement de la rue de Buenos-Ayres, où Robert n'avait plus remis les pieds depuis le mois d'août 1944, elle aurait rédigé ce billet à son intention :

« je rentre aujourd'hui à la maison que nous avons quittée avec tristesse lors des événements. Penses-tu que nous y voyant, le Finet et moi, tu ne regretteras pas notre vie familiale ? Il est encore temps Bobby de la reprendre si tu le désires. Dis moi ce que tu en penses. En tous cas fais-moi le plaisir d'accepter ce petit cadeau en souvenir de notre première rencontre, il y a vingt ans aujourd'hui déjà. »

Albert Morys, le second mari de Cécile, cite ce document dans son volume de souvenirs (« Cécile ou une vie toute simple »), avec ce commentaire : « Le 8 mars 1945, juste avant de rentrer chez elle, Cécile écrivit à Robert une lettre dont je viens de trouver le brouillon - par hasard comme si, intentionnellement, une main invisible l'avait placée là tout exprès sous ma main -. Je me souviens d'autant mieux de cette lettre que c'est moi qui la remis à Robert. »

Quand Robert Denoël eut à évoquer leur rencontre, il ne la situait pas en 1925 mais beaucoup plus tôt. Le 27 août 1927, il écrit à Champigny que Cécile « arrive toute neuve, toute fraîche en dépit de quatre années de vie dans le milieu le plus détestable ».

A Victor Moremans il écrit, le 11 octobre 1927 : « Elle s’appelle Cécile, elle passa son enfance au Cap, elle m’aime, nous nous aimons depuis 4 ans ».

A Mélot du Dy il écrit, début novembre 1927 : « j’ai revu à Liège une jeune fille que j’aimais depuis quatre ans. »

Leur rencontre daterait donc de la fin de l'année 1923, puisque Denoël fut mobilisé à Anvers jusqu'au 4 décembre 1923. Si Cécile tenait à ce que cette rencontre ait eu lieu au cours d'un bal costumé, on peut imaginer que le jeune homme fraîchement démobilisé a mené joyeuse vie en décembre 1923 : à Liège, il était courant à cette époque de se déguiser au moment des fêtes de fin d'année. A moins qu'il ait obtenu une permission en mars 1923.

Dans son roman autobiographique Moi qui ne suis qu'amour, publié chez Denoël en octobre 1948, Dominique Rolin écrit : « Il me raconta sa jeunesse, et comment au cours d'un bal costumé, il avait rencontré Léna [Cécile] dont l'éclatante beauté l'avait rendu fou ; il l'avait enlevée et épousée un an après. » [pp. 257-258]. Dominique Rolin ne pouvait tenir ce détail, qui n'a jamais été publié dans la presse, que de Denoël lui-même.

Mais pourquoi Cécile éprouve-t-elle le besoin de situer sa rencontre avec Robert Denoël le 8 mars 1925 ?

La réponse se trouve dans les registres de l'état-civil liégeois : depuis le 5 mars 1925, Elvire Herd et ses deux enfants, Cécile Brusson et Billy Fallon, sont domiciliés rue des Dominicains, n° 20, dans le quartier bourgeois du centre-ville, à deux pas des locaux de la prestigieuse Gazette de Liége où Denoël se rend régulièrement.

Or, dans une lettre datant de l’été 1945, Denoël a rappelé à sa femme dans quel milieu il l’a connue : « Tu voyais tous les jours les couples se faire et se défaire sous tes yeux. Tu vivais dans une maison où l’on vivait des amours d’autrui. Je sais que cela te dégoûtait car les contes qui hantaient les chambres de cette maison n’étaient pas beaux. Mais cela t’entourait. Tu baignais dans une atmosphère répugnante mais lourdement charnelle. Ton père, ta mère vivaient sous tes yeux dans le désordre. Tu assistais à leurs amours. Tes tantes, tes cousines, les hommes de ta famille vivaient d’une manière purement instinctive, incestueux, pédérastes, toujours affolés de désirs les uns pour les autres ».

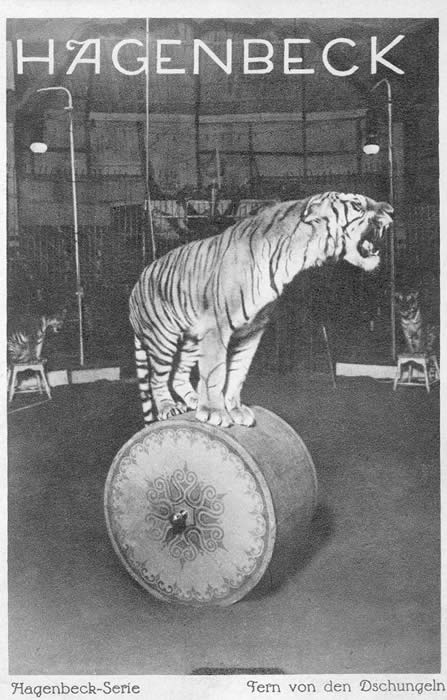

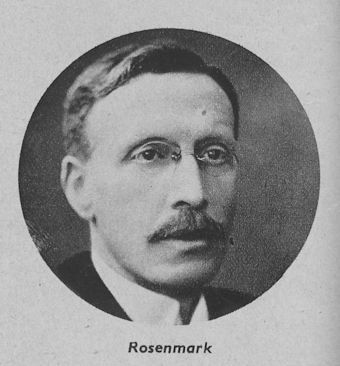

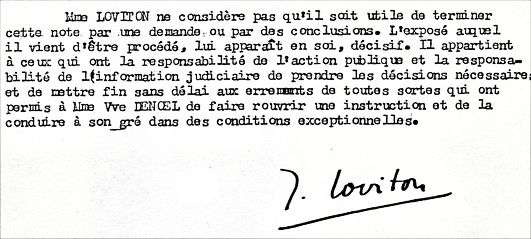

Cette lettre, il faut le savoir, a été écrite par Robert Denoël à la demande de son avocate, Simone Penaud-Angelelli, mais n’a jamais été envoyée à Cécile Brusson. Elle se trouvait chez Jeanne Loviton, laquelle s’est empressée de la verser, le 2 décembre 1946, au dossier de son procès civil contre la veuve de l’éditeur. Elle fut lue intégralement à l'audience du 20 décembre 1946 par Raymond Rosenmark, l'avocat de Mme Loviton, devant la cour d'Appel de Paris, et fit un tort irréparable à Mme Denoël, qui fut déboutée le 20 décembre et perdit alors tous ses droits à la succession de son mari.

Une procédure de divorce par consentement mutuel avait été entamée par Cécile le 29 juin 1945. Est-ce que Robert Denoël a rédigé ce brouillon de lettre parce qu’il craignait que sa fantasque épouse revînt sur sa décision ? C'est ce que Jeanne Loviton déclara au commissaire Pinault, le 10 octobre 1946 : « Il me l'avait donnée en me disant qu'elle pouvait servir dans la suite du procès si sa femme ne tenait pas ses engagements d'un divorce d'accord. »

C’est donc une « charge » réclamée à Denoël par son avocate, qui n’oublie pas que son client a quitté le domicile conjugal en août 1944, et a refusé de le réintégrer lorsque sa femme l’en a sommé légalement en juin 1945.

Si l’on prend cette lettre stricto sensu, le doute n’est pas permis : lorsque Robert Denoël rencontre Cécile Brusson, c’est dans un café exploité par sa mère, Elvire Herd, et ce café est aussi une « maison de passe ».

Pour l’état-civil liégeois, la profession déclarée d’Elvire Herd à cette époque est « hôtelière », et celle de Cécile, « cabaretière ». En janvier 2006, un chroniqueur liégeois qui avait connu Elvire Herd à la fin de sa vie écrivait d'ailleurs : « Elle [Elvire] revint à Liège, tenir un café. Sa fille, Cécile Brusson, une rousse flamboyante, qui servait au café, séduisit un fils Denoël. »

Où se trouvait ce café ? Elvire Herd et ses deux enfants furent officiellement inscrits, entre le 15 juin 1923 et le 5 mars 1925, à Angleur, Rivage en Pot, n° 1. Cet endroit était, pour les Liégeois, l‘équivalent des rives de la Seine à Chatou ou Bougival pour les Parisiens du début du XXe siècle : une berge de la Meuse où les guinguettes accueillaient les familles bourgeoises le dimanche. Jean Jour, qui a publié en 2009 un ouvrage sur les hôtels, cafés et restaurants liégeois, a retrouvé cette annonce publicitaire :

Cette « Maison Blanche », située au 216 de la rue Renory à Kinkempois [commune d'Angleur, actuellement Seraing], et adossée au Rivage en Pot, appartenait après la Grande Guerre à Oscar Massoz [1888-1942], qui y employait sa femme, Joséphine Herd [1894-1966], et la plupart de ses belles-sœurs, dont Elvire, et sa fille Cécile. On y dansait tous les dimanches de quinze heures à minuit. Les noceurs qui manquaient le dernier bateau-mouche ou le dernier tram pouvaient louer une chambre à l’hôtel contigu.

Façade de la « Maison Blanche », rue Renory, vers 1925

La réputation de ce café dansant remonte au début du siècle, lorsque qu'un M. Hénin inaugura l'établissement. La bonne société des environs venait s'attabler dans ses jardins bordant la Meuse : c'était l'endroit à la mode.

Les jardins de la « Maison Blanche », côté Rivage en Pot, vers 1925

Robert Denoël laisse entendre que la respectable maison Hénin avait, avec l'arrivée de la tribu Herd, changé de caractère : la nouvelle direction en aurait fait un bastringue, à l'image du bistrot d'Outre-Meuse appartenant à Guillaume Herd : « C'était bruyant et populaire », écrit Jean Jour.

On y trouvait Elvire, la lutteuse de foire, son ex-mari, Walthère Brusson, le garçon-boucher devenu fripier, les filles Herd et leurs frères dont plusieurs étaient lutteurs. Et, au milieu de cette joyeuse compagnie, une jeune fille rousse aux yeux verts, âgée de dix-huit ans, qui servait au comptoir. Nous sommes loin de l'université de Liège, où Cécile aurait pris une inscription en médecine...

Dans cette lettre terrible de 1945, Robert rappelle à Cécile les circonstances de leur rencontre : « Déjà à dix-sept, dix-huit ans, tu avais les mêmes goûts que maintenant. Tu aimais les jeunes gens, leurs incertitudes, leurs désirs naïfs, leurs angoisses devant l’amour, ce besoin des tendresses maternelles qu’ils reportent sur les premières femmes qui les émeuvent. Tu avais autour de toi une petite troupe de jeunes gens dont j’étais sans doute le plus singulier et le plus attirant [...] Quand je suis venu te voir à Seraing et que je t’ai prise pour la première fois, tu t’es donnée avec une fougue que je n’ai pas oubliée. Plus tard, je me suis dit que seule une longue habitude de l’homme pouvait donner à une femme cette liberté dans le plaisir, cette fougue dans l’étreinte. »

Lorsqu’il décide, en octobre 1926, d’aller tenter sa chance à Paris, Denoël est inquiet : « Quand je t’ai quittée pour aller à Paris, incertain de toi, troublé, peut-être un peu effaré par ton milieu familial, incertain de moi aussi, de mes possibilités matérielles, craignant au surplus de m’engager définitivement, je t’aimais et tu m’aimais. Tu me préférais en tout cas à n’importe quel homme de ton entourage. »

Il sait qu’il n’a pas rencontré une jeune fille innocente : le milieu où elle a vécu durant trois ans l’a marquée. Mais il croit que l’éducation qu’elle a reçue au Cap reprendra le dessus : « Je vais avoir à côté de moi une femme ou plutôt une enfant. Je devrai être à la fois son amant, son tuteur et un peu son éducateur. Elle arrive toute neuve, toute fraîche en dépit de quatre années de vie dans le milieu le plus détestable. Elle arrive pourvue d’un formidable orgueil, d’une intelligence moyenne et d’un amour qui ne veut pas avoir de fin. Elle vient parce que je représente tout son espoir, toute sa vie. Et j’ai un peu peur devant tant de confiance, devant cette jeunesse, ces trésors. Elle ignore tout du coeur de l’homme. La vie, pour elle, ressemble surtout à une grande partie de camping. Il y a une rivière, de l’herbe, des arbres, des compagnons joyeux, au coeur innocent. De temps en temps, il faut travailler mais tout s’accomplit dans les rires et le bonheur. Le soir, on s’endort sous les étoiles et les bois s’endorment aussi et la rivière et les prairies. Le matin, quand on se réveille, le soleil luit, les oiseaux chantent et le bonheur recommence. Jusqu’à l’âge de 16 ans sa vie a ressemblé à cela, en effet. Depuis lors, elle attend que cet heureux temps revienne et elle croit bien que le mariage va le lui rapporter. », écrit-il à Champigny, le 27 août 1927.

D’autre part, c’est au moment d’un deuil familial que Denoël a proposé à Cécile de le rejoindre à Paris. Il n’est pas douteux, même s’il ne l’a pas souvent évoquée dans sa correspondance, qu’il portait à sa mère une grande affection. Le 20 mars 1927, il est rentré à Liège, d’où il écrit à Champigny : « Je suis depuis deux jours dans une ville où l’on tâche de refaire un peu de bonheur à un homme très vieilli par la mort de ma Mère. Ses enfants sont groupés autour de lui, pleins de santé, ivres de vie et de force, mais tous malgré cela un peu graves, conscients d’une absence que rien ne remplace. »

Dans son désarroi, il a revu la jeune fille : « J’ai été surprendre Cécile cette après-midi. Nous avons passé trois heures ensemble dans la ville. Elle m’aime. Elle m’aime comme une femme et non plus comme une enfant. Plus je la voyais, plus j’en étais ému. Nous nous sommes quittés vers sept heures. Nous ne parvenions pas à nous séparer [...] Sans doute, je ferai venir Cécile à Paris. Elle est encore retenue par des scrupules filiaux mais je crois qu’elle cèdera à son instinct et qu’elle viendra me rejoindre. »

Au cours des mois suivants, il traverse une profonde dépression : « Cela a été un silence complet. Je n’ai vu personne, je n’ai pas écrit une lettre depuis des mois. Il m’arrive parfois de devenir muet, impuissant à communiquer même avec les êtres chers. », écrit-il en juin à Mélot du Dy.

Début août, Champigny a fermé sa galerie d’art et Denoël tente de subsister en se livrant au courtage de tableaux et livres de luxe. Sa situation est on ne peut plus précaire. C’est le moment qu’il choisit pour demander à Cécile de venir le rejoindre : « Dans trois semaines, je me marie, j’épouse Cécile à la mode anglaise. Nous irons à Londres ou bien à Paris chez le consul anglais où l’on peut se marier sans consentement paternel. Vous vous étonnez, sans doute, de cette solution. J’ai proposé à Cécile de venir me rejoindre à Paris et de vivre avec moi. Elle a accepté. Cela m’a suffi. Comme, au fond, cela lui faisait un énorme plaisir de passer devant un clergyman, je le lui ai offert. Mon père l’ignorera provisoirement. Je crois qu’il n’autoriserait pas ce mariage. En tout cas, il le considérerait (lui et la famille) comme une catastrophe. »

Le 11 octobre, il écrit à Victor Moremans : « Malheureusement comme je me sens trop seul, je me marie dans quelques jours. Je dis malheureusement parce que tout mon entourage le pense et que ce mariage se fera secrètement, sans que ma famille en soit informée ».

Cécile écrit : « Le 14 octobre au matin, il est là. Mes malles sont prêtes. » Les jeunes gens s’installent rue du Moulin Vert. Cinq jours plus tard, Denoël annonce à Mélot du Dy : « Sans doute, vers la fin de l’année, vais-je ouvrir une librairie qui sera à la fois : salle d’exposition et bureau d’imprimerie. Le local est trouvé ».

Certes, Denoël avait dû prendre langue avec Anne Marie Blanche depuis longtemps, puisqu’il l’avait rencontrée chez Champigny l’année d’avant, mais cette conjonction d’événements heureux seront portés au crédit de Cécile Brusson, d’autant que c’est grâce à elle qu’il rencontre peu après un commanditaire : « Je connaissais un M. Boussingault, colonial, revenu du Congo et de l’Afrique du Sud après 15 ans et fortune faite. Ce Monsieur me portait de la sympathie, sympathie qui s’accrut quand il sut que Cécile allait devenir ma compagne. Autrefois au Cap il avait fait sauter Cès [Cécile] sur ses genoux. De là, à devenir commanditaire il n’y a qu’un pas. »

Les jeunes « mariés » vivent alors des mois exaltants dans une pauvreté « affolante » : « C’est comme une enfance retrouvée. Ma femme, habituée à l’abondance, à l’argent, ne songe même pas à s’étonner de la situation.»

Cécile écrit : « Point d'électricité, non plus que de meubles. Nous allons aux puces, chez des voisins, et, quelques jours plus tard, nous voilà installés dans un décor d'opéra-comique ! Malgré une impécuniosité chronique, nous recevons. Parfois avec un somptueux pot-au-feu mijoté sur mon minuscule réchaud à alcool, parfois avec une simple boîte de maquereaux aux aromates et au vin blanc. Les caisses à oranges rembourrées de copeaux de bois qui nous servaient de sièges, eurent l'honneur d'accueillir d'illustres personnages : Léon-Paul Fargue, Antonin Artaud, Max Jacob, André Salmon, Jean de Bosschère, Serge Moreux, le docteur Allendy et bien d'autres. » [« Denoël jusqu'à Céline »].

En mai 1928, Robert écrit à Champigny : « Mon mariage avec Cécile est une chose acceptée par mon Père. Dès qu’elle aura fait sa déclaration de domicile nous nous marierons. Mariage religieux et mariage civil. J’en suis très heureux parce que cela va donner à Cécile une certaine sécurité sociale qui lui manquait. »

Le mois suivant, est-ce la perspective du mariage, Cécile a des problèmes de santé : « Figurez-vous que le mariage qui semblait au début lui réussir admirablement au point de vue santé, ne continue pas à produire ses heureux effets. Depuis un mois la jeune Cécile se réveille tous les matins avec de la fièvre, parfois beaucoup, parfois peu, mais toujours de la fièvre. En plus des maux d’estomac, des nervosités invraisemblables, bref tout un cortège de maux dont nous voudrions tous apercevoir la fin au plus tôt. Je crois qu’un séjour à la campagne, loin des soucis et des empoisonnements matériels et moraux de Paris lui ferait le plus grand bien », écrit-il à Champigny.

Denoël l’ignorait-il encore ? Comme Louis-Ferdinand Céline, Cécile Brusson avait ramené d’Afrique du Sud une malaria « qui devait si lourdement peser sur sa santé tout au long de sa vie », écrit Morys.

Le mariage de Cécile et Robert Denoël a lieu le 2 octobre 1928. Cécile s'est déclarée domiciliée au 61 bis de la rue du Pré Saint-Gervais, une adresse de complaisance qui est celle d'Irène Champigny, et c'est pourquoi le mariage a été célébré à la mairie du XIXe arrondissement.

Robert découvre peu à peu le caractère de sa jeune femme : « elle ignore la mesure : ou bien ce sont des débordements d’amour et de tendresse ou bien des colères noires et qui durent. L’une et l’autre de ces formes de la passion sont assez fatigantes pour l’être destiné à en subir les contre-coups. » [Lettre à Champigny, décembre 1928].

Ces sautes d’humeur sont d’autant plus intempestives que Denoël assume le plus gros du travail, avenue de La Bourdonnais : « Vous vous souvenez peut-être du travail qu’il y avait à la galerie. Celui que je dois fournir est assurément le triple de celui-là. Et pour le faire, je suis à peu près seul. Anne s’occupe de ses gosses et du ménage, la douce Cécile fait des efforts méritoires et quelques courses mais à cela s’arrête la collaboration de ces deux jeunes femmes. »

Tandis qu'Anne Marie Blanche et ses enfants occupent l'appartement qui surplombe la Librairie des Trois Magots, avenue de La Bourdonnais, les Denoël demeurent dans le petit appartement loué par Robert en octobre 1927, où le jeune frère de Cécile, Billy Fallon, les rejoindra peu après. C'est la bohème dans toute son acception.

En novembre 1929 Denoël publie L'Hôtel du Nord, sans le moindre circuit de distribution. C'est sans doute à cette époque que Cécile se rend le plus utile en parcourant les libraires en taxi pour y déposer le roman de Dabit dans les librairies.

C'est ce même mois qu'a lieu, avenue de La Bourdonnais, la rencontre décisive avec Bernard Steele. Quatre mois plus tard, les Editions Denoël et Steele voient le jour et, en novembre 1930, les Denoël s'installent au premier étage de l'immeuble que la maison d'édition vient d'investir, rue Amélie.

En août 1931 Denoël écrit à Champigny : « depuis dix mois, j’ai été aidé par Cécile, un être que vous connaissez mal, pour l’avoir vue névrosée, faible, en lutte avec elle-même et le monde ». La jeune fille rebelle paraît avoir trouvé une assise dans un milieu qui lui est totalement étranger.

Le 14 mars 1933 était né Robert junior, dit « le Fifou », puis « le Finet » : « L’enfant est venu, source de délices. Pendant deux ou trois ans tu as été mieux équilibrée. Puis ont commencé tes amours avec Claude. Est-ce à Paris ? Est-ce dans le Midi ? C’est en tout cas, bien avant la guerre que votre liaison a commencé. Elle s’est déroulée sous les yeux du vieux et de la vieille Caillard, sous les yeux de l’enfant. C’est ce qui me peine le plus. C’est que tu t’étales devant ton fils. »

Claude Caillard, fils d’un professeur du Conservatoire de Nice, était l’un des multiples protégés des Denoël, qui avaient ouvert à son intention un magasin de T.S.F. au 21, rue Amélie, local appartenant précédemment à Robert Beauzemont.

[à poursuivre]

*

*

Comment un avocat de la qualité de Raymond Rosenmark [1885-1950], dont la clientèle se trouvait exclusivement dans les beaux quartiers de Paris, a-t-il pu accepter de se servir d'un tel document devant une cour d'appel ? L'enjeu était de taille mais n'excusait pas l'indélicatesse, d'autant que cette lecture fut assortie de commentaires à peine moins sévères.

« La guerre des deux roses » selon la presse de l'époque

L'avocat de Cécile Denoël, Armand Rozelaar [1903-1973], avait, dans sa plaidoirie, mis en doute la volonté de Robert Denoël d'épouser Jeanne Loviton, et la validité de la cession de ses parts qu'elle avait produite devant les tribunaux.

Me Rosenmark choisit de lui répondre sur un tout autre terrain : « Elle n’a jamais été une compagne pour lui. Elle n’a jamais été capable ni de donner un coup de téléphone, ni d’organiser une réception, ni de faire une démarche, ni de seconder en quoi que ce soit son mari.

Tout ce dont elle était incapable, Mme Loviton l’apportait à Robert Denoël. Il savait que, passée dans ses mains, comme le voulaient les auteurs, sa société reprendrait vie et prospérerait de nouveau. Il savait que Mme Loviton était toute disposée, quand son fils aurait l’âge d’homme, à lui faire une place dans la direction.

L’hypothèse du vol des bons de caisse a été écartée par la Chambre des mises, ainsi que les machinations qu’on met à l’actif de Mme Loviton. Après le crime, la malheureuse femme est restée alitée trois semaines, veillée nuit et jour, ne pouvant trouver de repos que grâce à des piqûres. Peut-on imaginer qu’elle ait pu, durant ces heures tragiques, concevoir et exécuter l’abominable opération qu’on lui prête ?

La Cour lavera définitivement Mme Loviton de calomnies cruelles. En luttant pour conserver ses parts, elle n’a pas lutté pour s’assurer une fortune. La charge des Editions Denoël est terriblement lourde... Elle a usé à ce travail sa santé... Elle s’est attachée à une œuvre de relèvement singulièrement ardue, et elle ne l’a fait que pour exécuter, comme le disent tous les amis de Robert Denoël, la volonté du mort. »

Abel Manouvriez [1883-1963], qui avait assuré la chronique judiciaire de L'Action Française, de Je suis partout puis, après la guerre, d'Aspects de la France et de Rivarol, rendit compte de cette audience dans Paroles Françaises du 18 novembre 1949, et il n'avait pas pris fait et cause pour la veuve et l'orphelin : « Que Mme Denoël ait conçu contre sa rivale heureuse une rancune tenace, que cette rancune se soit traduite par toute une série d’accusations, par des procès, par un véritable acharnement à représenter Mme Loviton comme ayant voulu la dépouiller, elle et son fils, de l’avoir de son mari, nul ne songera trop à s’en étonner. " Rien ", a dit Balzac, " ne lie ou ne désunit davantage deux femmes que de faire leurs dévotions au même autel ". On inclinera même à croire que la désunion - terme faible - doit être le cas le plus fréquent... »

Louis-Ferdinand Céline, alors réfugié au Danemark, envoya quatre jours plus tard une volée de bois vert au journaliste : « Et puis cette dame Voilier qui profite du crime ?... Elle aurait dû demeurer souffrante non pas 3 semaines mais 30 ans à la suite de cette tragédie... La discrétion l'effacement s'imposaient... en bonnes manières...

[...] Quant à " l'incapacité mondaine " de Mme Denoël voilà une bien peu galante et lâche accusation... Je connais la maison Denoël vous pensez, sans le Voyage elle n'aurait jamais existé... Je connais aussi un petit peu Mme Denoël... Je sais qu'elle a contribué plus qu'aucune autre femme ou homme à l'édification de sa maison !... Qualités de femme du monde ? et peste ! Fort distinguée malade certes les derniers temps, très malade. Est-ce raison de divorce ? au contraire il me semble.

Denoël a joué, il était joueur... il a voulu se rétablir en jouant la carte " Voilier " - Il était tricheur aussi, très tricheur... Quelqu’un s’est aperçu qu’il trichait - c’est tout. Il avait bien des raisons d’atmosphère et d’époque pour jouer la carte " Voilier ". Mais le diable est maître des cartes... Je vous le dis - une affaire diabolique... »

Gustave Bruyneel, le père d'Albert Morys, réagit aussi à cet article, le 16 décembre 1949, dans une lettre adressée à Me Armand Rozelaar : « Pour " l'aide pécuniaire de Mme L... " : Robert m'a dit bien des fois qu'il avait acheté la majorité des parts des Editions D... [Domat-Montchrestien], qu'il a dû prendre comme à son habitude un prête-nom ; il disait également, lorsqu'il nous savait seuls que " ça coûte cher une maîtresse, surtout quand elle veut faire des affaires ".

Quant à l'instance en divorce, à ne pas être une compagne pour lui, etc ; j'ai ici sous les yeux la preuve que cela est absolument faux. Vous savez que de la Libération de Paris jusqu'au 8 Mars 1945, j'ai hébergé chez moi Madame Denoël et à ce propos je peux témoigner des sentiments qui unissaient Robert à Cécile et qui n'étaient pas ceux de personnes qui veulent divorcer. A ce moment-là, Robert habitait chez sa maîtresse mais venait déjeuner ou dîner presque tous les jours avec sa femme et, par la force des choses, j'assistais à ces repas. Il invitait même chez moi, toujours avec sa femme, des amis et auteurs [s'ensuit la liste des repas pris en compagnie d'écrivains entre le 20 août 1944 et le 8 mars 1945 : Paul Vialar, Aragon et Elsa, Elisabeth Porquerol, Maurice Percheron, Eliane Bonabel, etc.]

[...] J'ai lu aussi dans le même article de Paroles Françaises que Madame Denoël n'a jamais été capable ni de donner un coup de téléphone, ni d'organiser une réception, ni de faire une démarche, ni de seconder en quoi que ce soit son mari. Vous savez, Maître, et tout le monde le sait à Paris, que c'est avec sa femme et grâce à elle qu'il a pu fonder les Editions Denoël ; que sa table était une des meilleures de Paris et tous ceux qui ont eu la chance d'être reçus chez les Denoël peuvent témoigner que Cécile était (et est encore) une maîtresse de maison remarquable. Quant à " faire des démarches ", si l'on entend par là " donner ses faveurs " pour en avoir une récompense, il s'agit là d'un autre métier où la maîtresse rendra certainement des points à une professionnelle... et je pense que c'est en partie à cause de cela que ces ignobles procès durent depuis si longtemps ! »

*

Pour comprendre comment les relations entre Jeanne Loviton et Cécile Denoël ont pu atteindre une telle intensité dramatique, il faut examiner dans quelles circonstances elles se sont connues, sans perdre de vue leur caractère respectif. La châtelaine de Béduer, impérieuse et sûre d'elle, et la veuve de l'éditeur, théâtrale et colérique, appartenaient à des milieux radicalement différents. Robert Denoël, lui, passait de l'un à l'autre sans difficultés apparentes. Et même de l'une à l'autre sans trop de mal, tout au moins durant six mois.

Cécile ne connut son infortune qu'à la fin de l'année 1943, dix mois après que la liaison entre Jeanne et son mari eût débuté, et elle ne l'apprit de nul autre que lui. Denoël avait toujours procédé ainsi.

En 1927, alors qu'il s'était lié avec une jeune fille de Raincy (au point de déjeuner dans sa famille), il avait dû lui apprendre l'arrivée de Cécile : « j’ai dû faire souffrir atrocement la pauvre Hélène. Elle est revenue de la mer, toute dorée et toute rose, l’œil brillant, la lèvre rouge, avec du bonheur dans les membres, une gaîté de grande gosse, et un amour fortifié par l’absence. [...] Je l’ai laissée raconter Arcachon, la mer, ses amis et puis un moment je me suis senti du courage ou de la brutalité et je lui ai dit : " J’ai quelque chose de très grave à t’annoncer " - Elle a paru étonnée mais pas inquiète. Elle a fait : " Quoi ? " - " Je me marie dans quinze jours ". [...] dans mes bras, je la sentais tendue, contractée, presque haineuse. Elle n’a pas voulu que je l’embrasse. Elle ne voulait plus me voir. » [Lettre à Irène Champigny, 27 août 1927].

En mai 1945 c'est à sa maîtresse belge, Dominique Rolin, qu'il avouera sa liaison avec Jeanne Loviton : « Enfin l'homme de Paris m'adresse un mot lapidaire : il me fixe un rendez-vous en septembre chez un de ses amis. Et c'est là qu'il m'annonce avec douceur et fermeté que sa vie a changé : il a rencontré une femme très belle, très puissante et très riche. Je m'effondre à ses genoux. » [Le Jardin d'agrément].

Avec Cécile, les choses se passent très mal. Albert Morys déclare : « Je savais qu’une femme existait dans sa vie, depuis fin 1943, parce qu’il lui arrivait de découcher depuis cette époque. Il avait d’ailleurs informé Mme Denoël que, connaissant quelqu’un, ils allaient se trouver dans l’obligation de se séparer. [...] Vers fin 1943, le jour où M. Denoël annonça à sa femme sa résolution de la quitter, ils eurent une scène violente, à la suite de laquelle Mme Denoël tomba malade. » [Déclaration à la police, 20 septembre 1946].

La situation est d'autant plus pénible que Cécile ne connaît pas le nom de sa rivale. Elle ne l'apprendra qu'au cours de l'hiver 1944, alors que Denoël a quitté le domicile conjugal depuis trois mois : « Il quitta d’ailleurs bientôt ces derniers [ses amis Lemesle, rue Favart] pour aller vivre avec Mme Loviton, dont sa femme et moi n’avons connu le nom que plusieurs mois plus tard. » [Idem].

Gustave Bruyneel, chez qui Cécile s'était réfugiée à la Libération, l'a confirmé : « Au début de l’hiver 1944 Mme Denoël ayant appris que son mari avait une liaison avec Mme Loviton, me chargea d’aller me renseigner sur cette personne. C’est ainsi que je me présentai aux Editions Domat-Montchrestien où, sous un prétexte, je fus reçu par Mme Loviton, ce qui me permit de la décrire physiquement à Mme Denoël », déclare-t-il à la police, le 11 octobre 1946.

Quelques amis proches, peu nombreux, ont témoigné de la vie cahotique du couple.

Albert Morys, qui vécut chez les Denoël dès 1942, écrit : « Cécile

n'était pas une épouse complaisante, je l'ai déjà dit, mais elle

aimait son mari qui l'aimait malgré toutes ses incartades. Selon l'expression de celui-ci

: " Quand on a chez soi les meilleurs crus, il est agréable parfois d'aller boire

une piquette sur le zinc d'un bistrot

". En fait, cela ne l'amusait pas toujours : " Ah ! vous avez de la chance, mon

petit Morys, me disait-il parfois ; si vous saviez ce qu'elles me fatiguent à me tourner

autour ! "

- Personne ne vous oblige à vous laisser aller...

- Il faut bien être poli, n'est-ce pas ? Et puis, j'ai ma réputation à soutenir.

Et il était sérieux en me disant cela. Ce qui ne l'empêchait pas d'adorer sa femme. " C'est un boomerang cet homme-là ", me disait Cécile ; " il peut être lancé dans n'importe quelle direction, il me revient toujours. " Le plus beau de l'histoire, c'est que lorsqu'il avait un chagrin d'amour, il venait le raconter à sa femme ! Lorsqu'il avait conduit Thérèse au Portugal [durant l'été 1940], il était revenu dare-dare auprès de sa femme pour se faire consoler. » [« Cécile ou une vie toute simple »].

Maurice Percheron a connu Denoël et sa femme en 1934 et il est resté lié avec eux jusqu'à la Libération : « Nous nous recevions mutuellement, jusqu’au départ de Robert Denoël du domicile conjugal. Deux ou trois mois après son départ du domicile conjugal M. Denoël m’a mis au courant de sa liaison avec Mme Loviton, que je ne connaissais pas, et de son intention de l’épouser lorsqu’il serait divorcé. Je savais depuis 1935 que le ménage Denoël était désuni. Un seul lien subsistait : l’enfant. » [Déclaration à la police, 8 octobre 1946].

Très vite Percheron prit le parti de la maîtresse. Le 18 juillet 1945 Denoël écrivait à Jeanne : « Je ne vois personne sauf une fois les Percheron qui t’adorent décidément ». La suite des événements le confirmera, mais, pour ce qui concerne la vie privée des Denoël, même l'avocat de Cécile dut admettre qu'elle ne fut pas de tout repos : « Ce fut un ménage particulièrement agité, où la passion tenait la première place. La naissance du petit Robert Denoël en 1933 fut un rayon de soleil qui rapprocha les époux sur le plan sentimental sans cependant leur donner l'apaisement. » [Lettre de Me Armand Rozelaar au juge Gollety, 21 mai 1946].

Catherine Mengelle, qui avait naguère été amoureuse de l'éditeur et qui voyait toujours Cécile après la Libération, déclara à la police : « Mr Denoël, que j’avais rencontré en dehors de sa femme, m’annonça son intention de divorcer. Il me raconta qu’il était hébergé par une amie qui lui devenait très chère. Je lui ai demandé qui était cette amie. Spontanément il m’indiqua son nom : Mlle Loviton, et il ajouta qu’elle écrivait sous le pseudonyme de " Jean Voilier ". Cette liaison devait lui permettre d’avoir accès dans les milieux littéraires. » [31 janvier 1950].

Comme le commissaire de police lui demandait de qualifier leurs relations, elle répondit : « Nos relations ont simplement été amicales. Toutefois j’avoue que si Mr Denoël avait été libre c’est le seul homme avec qui j’aurais aimé faire ma vie. » Connaissait-elle Jeanne Loviton ? « Non. Mr Denoël avait voulu me la présenter, mais j’ai refusé de la connaître. » [Idem].

Irène Champigny, depuis longtemps amoureuse, elle aussi, mais fort bien renseignée par sa voisine, Marguerite Thibon, l'amie d'enfance de Jeanne Loviton, jugeait lucidement la situation : « Lui, si désintéressé, si généreux, je trouvais que c’était pousser le sens pratique fort loin qu’avoir choisi en plein écroulement de ses efforts un havre qui présentait l’avantage des plus puissantes relations parisiennes, un pied dans l’édition, etc... J’ai souvent pensé qu’avec son goût du risque, il eût mieux fait de risquer six mois de Fresnes. Grâce à la puissance occulte de J.V. [Jean Voilier] et de ses entours, certes, son nom ne fut jamais prononcé, son dossier fut enfoui, le non-lieu décrété. [...] La fatalité de son destin voulut qu’il résolut de se cacher au lieu d’admettre qu’il s’était trompé et avait perdu.

Mais personne ne me fera croire que c’est vrai, que vous étiez en instance de divorce, ou alors, c’est que tu étais consentante. Que Robert m’ait trahi d’amitié d’août 1944 à sa mort - mais qu’il ait vraiment résolu de se séparer de toi, je ne le puis croire. Que, par intérêt, pour se sauver, il ait forcé ce jeu avec l’autre, ce n’est pas joli... mais c’est possible. L’on peut cesser d’aimer un être, en aimer un autre. [...] Quand Robert, bouleversé, m’assurait qu’il t’aimait, qu’il ne romprait jamais son union avec toi. Or, à l’époque [1942], tu ne souffrais pas pour rien. Il était alors poussé, enivré, dans un tourbillon de nécessités, d’ondulations. Il était amoureux. Mais il savait bien que c’était un enivrement, que ces orages s’abattent sur nous, que nous en sommes les jouets, mais que ce qui compte, c’est la vie à deux.

Vous avez eu vingt ans de compagnonnage. Il t’aimait, Cécile. La mort te l’a arraché. Atrocement, mais jamais personne ne t’avait déracinée de son cœur. Comment l’aimerais-je mieux, moi son amie fidèle, qu’en te parlant ainsi ? Comment te prouverais-je mieux la valeur d’une tendresse que tu as délibérément écartée, qu’en t’assurant bien fort de son amour ? » [Lettre à Cécile Denoël, 22 décembre 1945].

*

Le 18 août 1944 Robert Denoël disparut du paysage littéraire parisien : il se savait poursuivi pour collaboration et il choisit de se cacher. Il quittait la rue Amélie mais aussi son appartement de la rue de Buenos-Ayres, et il encouragea sa femme à faire de même : on se trouvait alors au début de l'insurrection à Paris, et tous les débordements étaient possibles.

Les Editions Denoël furent administrées par leur directeur commercial, Auguste Picq, puis, à partir de novembre, par Maximilien Vox, nommé administrateur provisoire le 20 octobre.

Denoël trouva refuge dans un petit appartement du boulevard des Capucines, tandis que Cécile louait une chambre dans un hôtel de la rue de Lille, avant de s'établir dans l'appartement de Gustave Bruyneel, le père de Morys, 5 rue Pigalle. Le fils Denoël avait été mis en pension depuis plusieurs mois à Saint-Quentin-les-Anges, dans la Mayenne.

L'appartement de la rue de Buenos-Ayres (dont le bail et le contenu avaient été « cédés » le 30 septembre 1944 à Albert Morys) fut occupé entre le 20 août 1944 et le 8 mars 1945 par Paul et Magdeleine Vialar, à la demande de l'éditeur, qui craignait qu'il fût pillé ou réquisitionné.

Avant de quitter sa femme, Denoël avait tenu à ce qu'elle ne manquât de rien : « Mon fils et moi n’avons pas manqué d’argent à cette époque, mon mari ayant remis pour moi à M. Maurice Bruyneel, une première somme de 30.000 francs et, comme mon mari avait vendu par ailleurs la Librairie des Trois Magots, dont il avait versé entre mes mains 225.000 francs sur le produit de la vente (la vente avait produit 750 000 francs), nous avions de quoi vivre. » [Lettre de Cécile Denoël au juge Gollety, 8 janvier 1950].

L'acte de vente, daté du 9 juin, mentionne un prix de vente de 500 000 francs. Un dessous de table aurait donc été versé, que Cécile n'était pas obligée de dévoiler ; son mari a fort justement estimé qu'elle avait pris sa part, entre 1927 et 1930, dans la conduite de sa première librairie. Et il lui laissait leur appartement, confié momentanément à deux hommes de confiance, Paul Vialar et Albert Morys.

Robert Beckers, ami de longue date, affirmait : « D’après lui [Denoël], il avait remis une somme de 3 ou 400 000 francs à Mme Denoël et lui avait abandonné son appartement de la rue de Buenos-Ayres » [Déclaration à la police, 7 octobre 1946].

Interrogée à la même époque par la police, Jeanne Loviton déclara : « M. Denoël m’avait dit : " Je vais quitter ma femme, es-tu bien d’avis que je laisse tout ? ". Je lui ai répondu " oui ". M. Denoël est arrivé boulevard des Capucines avec deux valises contenant du linge, un ou deux vêtements et quelques petites affaires. Il m’avait dit : " Je repars dans la vie comme un étudiant " ».

Et comme un étudiant désargenté, à l'en croire ! alors que l'éditeur avait, depuis 1943, pris toutes les dispositions nécessaires pour que ses avoirs fussent calfeutrés en quelques endroits sûrs. Le premier était son pied-à-terre du boulevard des Capucines où, selon Me Rozelaar, « il apporta sa collection de livres, ses papiers personnels, son argent liquide, et qui devint son refuge. » [Lettre au juge Gollety, 21 mai 1946]. Mais un refuge loué au nom de sa maîtresse...

Sidonie Zupanek, la bonne de Jeanne Loviton, confirma les déclarations de sa maîtresse : « Tout ce que possédait Monsieur Denoël se trouvait dans sa chambre au 9 de la rue de l’Assomption. Il avait un costume, une robe de chambre, deux chemises, une paire de chaussures et des pantoufles. Ses affaires se trouvaient 39 Bd des Capucines, dans une ou deux valises et des cartons. » [Déclaration à la police, mai 1946. Sidonie se conforme aux ordres de sa patronne : le 9 de la rue de l'Assomption, où Denoël se fit en effet domicilier en octobre 1945 pour obtenir des cartes de ravitaillement, n'était qu'une remise à outils au fond du jardin].

Le 10 octobre 1946 Jeanne Loviton déclara encore à la police que Denoël

lui avait parlé de ses déboires conjugaux et lui avait expliqué que,

s'il n'avait jamais divorcé, c'était à cause de son fils, « bien

que sa femme lui eût donné jusque là bien des occasions de le faire,

mais que si j’acceptais de l’épouser il avait le sentiment qu’il

retrouverait un équilibre dans sa vie sentimentale et matérielle et que son

fils aurait à gagner en n’assistant plus aux discussions conjugales et en trouvant

un nouveau foyer. » Elle confirme sa déclaration précédente :

en quittant sa femme, Denoël lui avait demandé son accord « pour lui abandonner

tous les biens qu’il possédait, à savoir les meubles de son appartement

de la rue de Buenos-Ayres et l’argent liquide dont il disposait, moins une somme de

200 000 frs qu’il emportait avec lui. »

*

Robert Denoël garde, comme toujours, plusieurs fers au feu. Il a quitté sa femme le 18 août 1944 mais, deux jours plus tard, il demande à Gustave Bruyneel si elle est bien arrivée chez lui. Dès septembre il prend ses repas de midi chez les Bruyneel, y dépose son linge à laver, y reçoit des auteurs. Mais le soir, il dîne et dort rue de l'Assomption.

Ce bel arrangement prend fin en mars 1945 : Cécile rentre chez elle, rue de Buenos-Ayres, après le départ du couple Vialar, et Denoël finit par s'installer pleinement rue de l'Assomption. Le 8 mars Cécile lui a tendu une dernière perche, qu'il n'a pas voulu saisir : « Je rentre aujourd'hui à la maison que nous avons quittée avec tristesse lors des événements. Penses-tu que nous y voyant, le Finet et moi, tu ne regretteras pas notre vie familiale ? Il est encore temps Bobby de la reprendre si tu le désires. »

« Des pourparlers s'engagèrent afin d'éviter un procès en divorce qui aurait pu être long et acharné », écrit Me Rozelaar, le 21 mai 1946. « Un peu lasse, mais comprenant qu'en ayant l'air de céder sur certains points, elle ne perdrait pas son mari, Mme Denoël feignit d'accepter l'idée d'un divorce, mais fit traîner les choses en longueur en discutant sur le montant de la pension alimentaire qui lui serait allouée. »

Le 29 juin 1945 Cécile entame, auprès de Me Roger Danet, 85 rue de Richelieu, une procédure de divorce par consentement mutuel : « d’accord entre les parties, Mme Denoël avait fait à son mari une sommation de réintégrer le domicile conjugal et celui-ci avait répondu par le refus formel qui était prévu. »

Au cours de sa seconde enquête, l'inspecteur Ducourthial a vérifié si la procédure avait été menée normalement :

« Nous n’en avons pas trouvé trace au Tribunal

de la Seine, tant au greffe qu’aux conciliations, ce qui paraît indiquer que

l’instance n’était pas introduite. Il apparaît par ailleurs que

les époux avaient un avoué commun, Me Danet, 85 rue de Richelieu, lequel consulté,

nous a déclaré se retrancher derrière le secret professionnel.

Il nous a néanmoins fait connaître

sur le vu de la commission rogatoire de Monsieur le Juge d’Instruction, que c’est

fin juin 1945 que Mme Denoël lui fit part de se séparer de son mari, sans lui

révéler que celui-ci vivait avec sa maîtresse. Elle désirait se

mettre d’accord avec lui avant de commencer la procédure, pour sauvegarder les

intérêts de son fils.

Au début les époux étaient d’accord, mais par la suite M. Denoël s’opposait à verser une mensualité importante en raison des frais que cela entraînerait. Il proposait de verser de la main à la main le complément de cette mensualité, dont le montant ne nous a pas été indiqué, Me Danet prétendant ne pas la connaître, disant qu’il attendait que les parties soient d’accord afin de commencer la procédure. Mme Denoël n’acceptant pas les propositions de son mari, les choses en étaient restées là. » [Rapport du 15 novembre 1946].

Le 7 novembre 1945 Denoël avait écrit à sa femme qu'il acceptait de lui verser 15 000 francs de pension mensuelle mais que « sa situation officielle ne lui permet pas de donner plus de 6 000 frs, qu’il accepte donc de voir cette dernière somme figurer au jugement, mais qu’en sous-main, il versera la différence. »

C'est un arrangement dont Jeanne Loviton avait eu connaissance puisqu'elle déclara ensuite à la police : « Il devait payer 15 000 francs de pension alimentaire à sa femme. Il avait réglé les honoraires de Me Danet, avoué, et de Me Joisson, avocat de Mme Denoël, ayant lui-même choisi Me Simone Penaud pour le représenter. »

Robert Denoël était donc en mesure de régler, à la fin de l'année 1945, les honoraires de trois avocats, dont celui de sa femme. Mais ce qui importe est que la procédure de divorce n'avait pas été entamée officiellement au moment de sa mort.

*

Le dimanche 2 décembre 1945 à 21 heures 20, un attentat mit brutalement fin à toutes ces procédures. Robert Denoël fut abattu, d'une seule balle dans le dos, sur le boulevard des Invalides. On en trouvera le récit ailleurs. La chronologie qui suit ne concerne donc que Cécile Denoël, Jeanne Loviton, et leurs proches.

1945

2 décembre

A 21 heures 35 le corps de l'éditeur est emporté à l'hôpital le plus proche, rue de Sèvres. Jeanne a pris place dans le car de Police-Secours, en compagnie de cinq agents. Aux urgences de l'Hôpital Necker, la mort de Denoël est déclarée à 22 heures. Le gardien de la paix qui l'a accompagnéee déclare que Jeanne « prévint immédiatement le personnel de l’existence de Mme Denoël et de son fils, en demandant qu’ils soient avisés. Elle dit ensuite avoir téléphoné à une première amie, sans avoir pu la joindre, puis à une seconde, pour lui dire le malheur qui la frappait, et la supplier de venir tout de suite à l’hôpital. » Mais elle fut ramenée au poste de la rue de Grenelle et gardée à vue en attendant les enquêteurs.

A 23 heures l'inspecteur Ducourthial est sur place, et Jeanne Loviton lui fait ses premières déclarations. Il est rejoint peu après par le commissaire Duez, qui effectue en sa compagnie les premières constatations, « tant sur les lieux de l'attentat qu'à l'hôpital Necker, lors de l'examen du cadavre et de ses vêtements ». Jeanne est restée en garde à vue au poste de police durant leurs investigations. Entretemps ses amies Yvonnes Dornès et Françoise Pagès du Port, sont arrivées rue de Grenelle et demandent à la voir mais, écrit l'inspecteur Ducourthial, « nous leur avons interdit de communiquer avec elle, dans l’intérêt de notre enquête qui commençait. »

Ducourthial, assisté par trois inspecteurs, appartient à la Brigade Criminelle. Joseph Duez est le commissaire du quartier du Gros-Caillou. C'est lui qui aurait dû mener l'enquête si le juge d'instruction Ferdinand Gollety ne l'avait confiée par commission rogatoire à la « Crim » dès le lendemain matin.

Vers 23 heures 10 Cécile Denoël, qui a passé la soirée chez des amis, dans le quartier de l'Etoile, est prévenue de l'accident de son mari en rentrant chez elle par Albert Morys, resté rue de Buenos-Ayres et qui a été alerté par la police. Elle se rend ensuite en sa compagnie à Necker, où elle apprend la mort de Denoël et va reconnaître son corps à la morgue.

3 décembre

Vers 2 heures : A son retour rue de Buenos-Ayres, incapable de trouver le sommeil, Cécile entreprend d'appeler au téléphone plusieurs personnes durant la nuit, et tout d'abord Jeanne Loviton, dont elle ignore qu'elle accompagnait son mari au moment du drame et qu'elle se trouve alors en garde à vue au poste de police de la rue de Grenelle.

Vers 2 heures, 30 Sidonie Zupanek lui répond que Mme Loviton, sortie le soir même avec des amis, n'est pas encore rentrée : « J’ai alors prié la femme de chambre de faire savoir à sa maîtresse qu’il convenait de me téléphoner d’urgence, mon mari ayant été assassiné le soir même », déclare-t-elle.

En 1982 Morys a raconté cet épisode dans « Cécile ou Une Vie toute simple » : « Dès qu'elle eût appris, par les agents de police dépêchés à son domicile, " l'accident " survenu à son mari, Cécile s'était précipitée en pleine nuit, sous la fine pluie glaciale qui tombait ce soir-là à l'hôpital Necker où il avait été transporté. Je l'accompagnais et étais avec elle lorsqu'elle apprit que Robert Denoël était mort presque sur le coup d'une balle de revolver tirée dans le dos. Malgré l'heure tardive et la résistance de l'interne de garde, elle insista pour aller le voir immédiatement. Mais, dans son désarroi, elle eut une pensée pour celle qui avait voulu lui prendre son mari et me demanda : " Pendant que je vais auprès de lui, téléphone à sa maîtresse. Il est normal qu'elle sache ; elle l'aimait peut-être quand même après tout. " Nous ne savions pas alors qu'elle était, mieux que nous, renseignée sur le meurtre. »

Vers 3 heures : Jeanne Loviton, après un long interrogatoire par Ducourthial, est autorisée à rentrer chez elle. Elle rentre à Auteuil en compagnie des amies qui l'ont attendue près du poste de police, dans la voiture d'Yvonne Dornès.

Vers 3 heures 30, Jeanne appelle Cécile : « Allo, Mme Denoël ? Ici, Jeanne Loviton. Vous voulez sans doute savoir ce qui s’est passé ce soir ? J’allais ce soir au théâtre avec Robert. Un pneu de la voiture a éclaté. Robert m’a dit d’aller chercher un taxi au commissariat de police et de l’attendre au théâtre. Au commissariat, j’ai entendu un appel de Police-Secours [...] »

Je lui dis, écrit Cécile, « que le jour même, à 13 heures, elle pourrait, si elle le désirait, venir voir le corps une dernière fois à l’hôpital car on devrait l’emporter, et je lui demandai, au surplus, du linge pour me permettre d’habiller mon mari avant son enterrement. Elle me répondit affirmativement et je lui envoyai M. Gustave Bruyneel, auquel elle remit une chemise et du linge de corps. »

Albert Morys déclara à la police, le 20 septembre 1946 : « Dans la nuit, elle me chargea de l’appeler à plusieurs reprises au téléphone, afin de l’aviser de ce qu’elle venait elle-même d’apprendre, et lorsqu’enfin elle réussit à la joindre, dès les premières heures de la matinée du lundi, c’est elle-même qui lui donna rendez-vous pour l’après-midi à l’hôpital, afin qu’elle puisse voir une dernière fois M. Denoël. »

Jeanne Loviton l'a confirmé à sa manière : « C'est sur convocation de Mme Denoël qui désirait, disait-elle, sceller avec moi un pacte d'amitié, auprès de la dépouille de son mari, que je me suis rendue le 3 décembre, à 13 heures, à l'hôpital, accompagnée de Mme Dornès et du docteur Percheron. »

A 7 heures : Maurice Percheron, que Cécile avait tenté en vain d'appeler durant cette nuit tragique, lui répond enfin. Cécile écrit : « Lorsque je lui appris l’affreuse nouvelle, il me répondit qu’il allait se renseigner ».

Percheron déclara à la police : « J’ai téléphoné à Mme Loviton par la suite, elle n’était pas en état de répondre mais sa femme de chambre m’a prié de sa part de l’accompagner à l’hôpital pour un dernier hommage, ce que j’aurais fait moi-même personnellement sans invitation de qui que ce soit. Mme Loviton vint me chercher en voiture et me fit part d’un coup de téléphone qu’elle avait reçu de Mme Denoël, la priant de venir, " aucune rivalité amoureuse ne pouvant subsister après une pareille catastrophe "... J’accompagnai Mme Loviton avec une de ses amies, Mme Dornès, et me trouvai en face de Mme Denoël et de plusieurs autres personnes. »

A 11 heures, Gustave Bruyneel se rend chez Jeanne Loviton, « Mme Denoël m’ayant chargé de me rendre à son domicile, 11 Rue de l’Assomption, pour y demander une chemise, un caleçon et une cravate afin d’ensevelir son mari. [...] Ce jour-là, en arrivant rue de l’Assomption, je vis une femme descendre d’une voiture qu’elle pilotait elle-même. »

Bruyneel n'a pas reconnu Jeanne Loviton, qui demande alors à sa bonne de lui remettre le linge demandé, mais quand il raconte, en rentrant rue de Buenos-Ayres, qu'elle conduisait sa voiture, c'est la stupeur. Il s'agissait en fait de la voiture d'Yvonne Dornès, que Bruyneel ne connaissait pas.

A 13 heures a lieu à la morgue de l'Hôpital Necker la rencontre entre Jeanne Loviton et Cécile Denoël. Dans le premier courrier qu'il adresse, le 21 mai 1946, au juge Gollety, Me Armand Rozelaar décrit ainsi la scène : « Mme Loviton ayant fait demander à Mme Denoël l'autorisation de revoir le corps à l'Hôpital Necker et Mme Denoël n'ayant pas cru devoir le lui refuser, on vit, dans l'après-midi, arriver à l'hôpital Mme Loviton, défaillante, s'appuyant au bras du docteur Percheron. »

Maurice Percheron, dans une déclaration à la police du 8 octobre 1946, la présente autrement : « J’accompagnai Mme Loviton avec une de ses amies, Mme Dornès, et me trouvai en face de Mme Denoël et de plusieurs autres personnes. Mme Denoël refusa d’abord de serrer la main de Mme Loviton, ce qui me surprit étant donné le coup de téléphone de la matinée, puis ensuite au contraire invita chaleureusement Mme Loviton à embrasser Robert Denoël en déclarant : " Vous y avez droit, vous l’aimiez assez " ».

Jeanne Loviton dit simplement : « Mme Denoël était déjà là, accompagnée de M. Bruyneel et de diverses autres personnes. Le Dr Percheron me conduisit vers elle ; dans un geste mélodramatique elle refusa de prendre la main que je lui tendais. » [Déclaration à la police, 10 octobre 1946].

Cécile n'a pas témoigné de cette rencontre sauf pour relever la présence, aux côtés de sa rivale, de Maurice Percheron, qui a « crié à la cantonade qu’il s’agissait indubitablement d’un crime crapuleux commis par un nègre américain ». C'était une information de première main car la presse n'en avait pas encore rendu compte.

A 14 heures, le corps de l'éditeur quitte la morgue de l'Hôpital Necker pour l'Institut médico-légal, rue d'Assas, où il sera autopsié, le lendemain.

Vers 17 heures Abel Gorget, le chauffeur de Jeanne Loviton, récupère sa voiture accidentée au poste de police de la rue de Grenelle, muni d'une autorisation « délivrée par le commissariat de la rue Saint-Guillaume, après entente avec le commissariat de la rue Amélie » : « Lorsque j'eus l'occasion de réparer la roue avant droite crevée, j'ai constaté que cette crevaison s'était produite à la suite d'un éclatement du pneumatique dû au mauvais état de celui-ci » [Déclaration à la police, 13 octobre 1946].

Robert Beckers, qui avait longuement téléphoné à Denoël la veille au soir, a appris la nouvelle de son assassinat par la radio, vers 14 heures : « J’ai d’abord téléphoné à Mme Voilier et j’ai appris la mort de Denoël au cours de cette communication avec une personne au service de Mme Voilier. J’ai ensuite appelé Mme Denoël. Je lui ai demandé ce qu’elle savait, je lui ai présenté mes condoléances ». Beckers, comme Percheron, s'adresse d'abord à la maîtresse avant d'appeler l'épouse : il est dans la confidence. A ses yeux, le couple Denoël-Brusson s'est défait depuis longtemps, et il sait que son ami vivait rue de l'Assomption.

Irène Champigny a entendu le même programme : « Toujours seule dans ma chaumière, je n’avais pas ouvert l’appareil de radio depuis bien des semaines ; quand, le lundi, sans savoir l’heure... sans regarder, sans chercher un poste, mue par un geste forcé, j’ouvris pour entendre le milieu de la phrase sans espoir : «...diteur Robert Denoël a été abattu hier...» [Lettre à Cécile Denoël, 22 décembre 1945].

Marion Delbo, chez qui Denoël a passé sa dernière journée, déclara en 1950 : « Mme Yvonne Dornès, amie de Mme Loviton, m’a téléphoné et m’a dit : " Hier soir en te quittant, Robert Denoël a eu un accident très grave. Denoël a eu un pneu crevé, il pleuvait un peu, Jeanne ne voulait pas rester sur le trottoir, ils se trouvaient en retard, elle est allée chercher un taxi au commissariat de police et quand elle est revenue dans le taxi elle a trouvé Denoël étendu par terre, blessé. " Par la suite elle m’a avoué qu’il était mort et qu’il se trouvait à la morgue. Mme Dornès ne m’a pas dit qu’il s’agissait d’un crime et sur le moment j’ai cru que Denoël avait été victime d’un accident de voiture. Ce n’est que par la lecture des journaux que j’ai appris ce qui s’était passé. » Elle a ensuite tenté d’appeler Jeanne Loviton au téléphone « mais je n’ai jamais pu l’avoir à l’appareil. C’est Mme Dornès, ou une infirmière, ou une femme de chambre qui me répondait, en me faisant connaître que Mme Loviton était sous le coup d’un choc nerveux et ne pouvait me répondre ».

Raymond Pouvreau, directeur-adjoint provisoire des Editions Denoël, a appris la mort brutale de l'éditeur « par un coup de téléphone de M. Vox, qui venait lui-même de l’apprendre par un journaliste. J’ai, par la suite, eu l’occasion d’en parler avec le commissaire de police du quartier, lequel m’a paru être de l’avis qu’il s’agissait d’un meurtre crapuleux. »

Paul Vialar a appris la mort de son ami « par un coup de téléphone d’un ami, M. Holer, qui est également une relation de Mme Denoël. » Robert Holer était un ami parisien de Cécile et de Morys. En fait, Cécile a bien tenté de l'appeler au cours de la nuit tragique mais la communication a été interrompue. Il a ensuite appelé sa maîtresse : « Mme Loviton que je connaissais également m’a confirmé la mort de Denoël dès le jour même à la suite d’un appel téléphonique. Je lui ai rendu visite chez elle ; je l’ai trouvée absolument prostrée et désespérée. »

4 décembre

Cécile et Jeanne reçoivent de multiples témoignages de sympathie, et souvent de la part des mêmes personnes car, dans le milieu de l'édition, tout le monde se connaît.

Cécile reçoit rue de Buenos-Ayres la visite de son frère, Billy Ritchie-Fallon, qui est à Paris depuis septembre. Outre des condoléances, il avait à présenter une requête singulière de la part de Jeanne Loviton, qui souhaitait obtenir de sa veuve un souvenir personnel de son amant, « par exemple son carnet Hermès qu'il gardait toujours sur lui ».

Les deux femmes ignorent que ce petit carnet qui se trouvait dans une poche de son veston quand il fut abattu est resté à Necker : « Je le fis aussitôt bloquer à l'Hôpital Necker avec ses autres affaires », déclara Cécile à la police, le 23 mai 1946.

Interrogée par la police, Jeanne dut convenir de sa demande insolite, formulée vingt-quatre heures après la mort de son amant : « Il est exact que j’ai exprimé à M. Fallon, frère de Mme Denoël - qui était devenu mon ami, Robert Denoël me l’ayant présenté et lui ayant exposé les raisons de son divorce avec sa sœur, ce qu’il avait fort bien compris - que je serais contente si Mme Denoël voulait bien me donner l’agenda que Robert portait sur lui au moment de sa mort. Je disais d’ailleurs à Fallon qu’il ne me restait rien de Denoël et que j’attachais à cet objet sans valeur un prix sentimental. Je sais que sur ce carnet M. Denoël notait une partie de ses rendez-vous, et des prévisions financières, ainsi que tous autres calculs. »

Il y avait bien d'autres objets « sans valeur autre que sentimentale » ayant appartenu à son amant qui se trouvaient alors chez elle mais elle ne leur trouva apparemment aucun attrait et s'en défit au cours de la semaine suivante.

Maximilien Vox rend visite à Cécile à 19 heures. Il a été, le 3 décembre avant 9 heures, l'un des premiers avertis de l'attentat par son fils, Flavien Monod, qui est un ami de Guillaume Hanoteau. C'est lui qui apprend à sa veuve que Hanoteau et Lévy se sont trouvés sur les lieux du drame peu après l'attentat.

Selon Cécile, Vox lui aurait déclaré qu'en raison de la mort de Denoël, « il n’y avait plus aucune raison pour qu’il continue à rester administrateur de son entreprise, et qu’il tenait à ma disposition les carnets de chèques et les comptes. »

Il lui aurait fait une confidence surprenante selon laquelle un de ses amis, « médecin des hôpitaux de Paris », l'avait appelé le lendemain de l'assassinat pour lui apprendre qu'il accompagnait le couple dans sa voiture pour se rendre au théâtre et qu'ils avaient été agressés en l'absence de Jeanne, déclarant qu'il avait pu se sauver tandis que son ami « restait sur le carreau ».

Vox affirma à la police n'avoir jamais fait une telle déclaration et Cécile fut obligée d'admettre que Vox ne lui avait pas donné le nom de cet ami médecin, mais qu'il avait promis de passer la voir le lendemain pour lui révéler son nom.

Cécile, sous le coup d'une émotion qui dura longtemps, se mit à échafauder des théories de complots plus ou moins raisonnables. Celui-ci avait le mérite de la vraisemblance : Robert et Jeanne avaient fort bien pu être accompagnés, ce soir-là.

Vox réfuta aussi les déclarations qu'elle lui prêtait à propos de la maison d'édition : « A aucun moment, je ne lui ai offert les carnets de chèques, ni les comptes de la société ; j’ai simplement pu dire que les héritiers allaient pouvoir reprendre rapidement la gestion de l’affaire et que ma mission, de ce fait, serait terminée. »

5 décembre

Cécile reçoit la visite de Maurice Percheron, qui lui explique, « au nom des auteurs de la maison Denoël, qu'il faut absolument se débarrasser par les moyens les plus rapides de la déplorable administration » de Maximilien Vox et de son adjoint, Raymond Pouvreau, qui prélèvent 100 000 francs par mois au minimum sur les recettes de la maison d'édition, écrit Me Rozelaar au juge Gollety, le 21 mai 1946.

On ne voit pas pourquoi Percheron se préoccupe alors de la gestion d'une maison d'édition sous tutelle où il n'a rien publié depuis 1943 : c'est aux Editions de la Tour que Denoël a édité ses brochures patriotiques au cours des mois précédents mais il est vrai qu'il est actionnaire de cette société d'édition, et sans doute l'éditeur lui a-t-il parlé de la situation calamiteuse de sa maison de la rue Amélie, la seule qui compte à ses yeux.

Au cours de cette visite, Cécile lui a demandé d'accepter « la subrogée tutelle de l’enfant, ce que j’acceptai aussitôt, cette demande m’ayant d’ailleurs été faite par Denoël quelques années avant, quand il envisageait sa mort au cours des bombardements de Paris », déclara-t-il à la police, le 8 octobre 1946.

Pourquoi une subrogée tutelle ? Le Code civil dit : « Dans toute tutelle il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille. Ses fonctions consisteront à agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur ». J'ignore qui devait être le tuteur légal du fils de Robert Denoël.

Interrogé par les policiers, Percheron déclare : « Je lui déclarai que je prendrais mon rôle de subrogé tuteur au sérieux et je la mis en garde contre la gestion que son mari m’avait signalée défectueuse de M. Maximilien Vox et son adjoint. Je ne connais ni l’un ni l’autre de ces messieurs mais les renseignements que m’avait donnés Denoël, et que sa femme avec laquelle il était en instance de divorce devait ignorer, me paraissaient suffisamment graves pour que je la mis [sic ] au courant. Je n’avais aucun intérêt matériel en jeu et je n’avais comme intérêt moral que celui de répondre à la proposition d’être subrogé tuteur, rôle dont je n’ai d’ailleurs plus entendu parler. »

Selon lui, Cécile lui a parlé de ses difficultés financières : « Elle me dit ensuite qu’elle désirait faire un très bel enterrement mais qu’elle se trouvait cependant un peu gênée. Ayant à mon tour téléphoné à Mme Loviton et lui ayant fait part des conversations que j’avais eues avec Mme Denoël, Mme Loviton me dit qu’elle prenait à sa charge tous les frais d’enterrement, désirant que cela fût " bien ". Je téléphonai donc à Mme Denoël, qui me remercia de mon intervention et me dit textuellement : " Dites à Jeanne que je l’embrasse ". »

Au cours de la semaine eurent lieu de curieuses tractations entre les deux femmes, toujours par l'intermédiaire de Percheron, qui s'en expliqua : « Le lendemain Mme Denoël m’avertit que les frais s’élèveraient à 120 000 frs et me chargea de demander un chèque à Mme Loviton. Celle-ci, trouvant la somme considérable, envoya Mme Dornès à la Maison de Borniol qui, justement, fournissait à une maison secondaire et qui donna un devis d’une soixantaine de mille francs. Je téléphonai donc à Mme Denoël qu’elle aurait intérêt à s’adresser à la Maison Borniol, au lieu d’un sous-traitant de celle-ci et, qu’en tout cas les factures n’avaient qu’à être envoyées à Mme Loviton, qui réglerait sur le champ. Il n’y eut jamais de suite à cette tractation. »

Me Rozelaar réfuta cette version : « Avec dignité, Mme Denoël refusa ces deux propositions. Elle paya les frais d'obsèques et se refusa à tout contact commercial avec l'ancienne maîtresse de son mari. »

René Barjavel s'est rendu seul rue de Buenos-Ayres. Au cours de la conversation il a évoqué la situation de la maison d'édition : « pensant que l’action intentée contre Robert Denoël était éteinte du fait de sa mort, je lui ai dit que la maison allait pouvoir repartir sur ses bases primitives et qu’on allait enfin sortir du provisoire ». Dans son esprit, cela signifiait que la mort de l'éditeur annulait toutes les poursuites (ce en quoi il se trompait) et que l'administration provisoire de Vox n'avait plus de raison d'être. Mais il s'est, dit-il, gardé de mettre en cause sa gestion.

Il admet cependant en avoir parlé avec Percheron : « nous nous sommes entretenus de la situation dans laquelle se trouvaient les Editions Denoël à la suite du décès de Robert ; nous avions envisagé qui pourrait reprendre en main cette affaire et avions convenu que seule Mme Loviton était capable de sauver la maison. Il s’agissait là toutefois de projets pour la réalisation desquels Mme Loviton n’avait même pas été consultée ».

C'est Percheron qui lui a appris que Jeanne Loviton avait proposé de payer les frais de l'enterrement : « au cours de nos conversations avec Mme Denoël, cette dernière m’a parlé de Mme Loviton avec sympathie. C’est dans cet état d’esprit que j’ai pu dire à Mme Denoël, émettant une opinion toute personnelle, que si Mme Loviton prenait l’affaire en main, elle sauvegarderait les intérêts de l’enfant. »

Il n'était en aucun cas mandaté par Jeanne, dont il n'a fait la connaissance que huit jours après la mort de l'éditeur. Il n'a donc pu parler à Cécile du « rachat des parts de Robert Denoël dans son affaire, pas plus que je ne lui ai dit que Mme Loviton était désireuse de faire une rente à l’enfant et qu’elle lui rétrocéderait les parts à la majorité de celui-ci. »