1935

Janvier

Le Vieux Montmartre, janvier 1935

L’Hôtel du Nord a été traduit en hongrois et Dabit a été averti par son traducteur que les 1 500 francs de droits ont été versés à Denoël. L’écrivain se rend rue Amélie pour les toucher, l’éditeur affirme qu’il n’a rien reçu.

Furieux parce que Dabit doute de sa parole, Denoël se jette sur lui, et les deux hommes en viennent aux mains. Le 15, Dabit recevra son chèque, mais leurs relations sont durablement altérées.

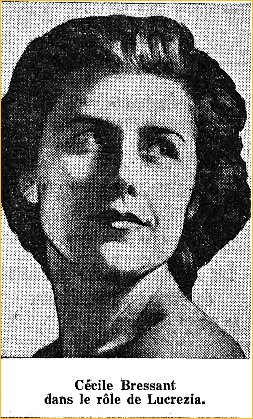

Artaud écrit à Cécile Denoël : « Je vous apporte les " Cenci " et vous demande de les lire jusqu'à demain. Le rôle que je vous destine est celui de Lucretia ».

Le 22 : Auguste Picq adresse à Céline un relevé de comptes arrêtés au 31 décembre et lui règle ses droits au moyen de deux traites acceptées à fin février et fin mars. Céline est en désaccord avec ces comptes.

Le 29 : René Trintzius rend compte de La Fin de la nuit, le dernier roman de François Mauriac, et le compare au roman de Céline. A L'Intransigeant, tous les romans nouveaux sont désormais jaugés à l'aune du Voyage au bout de la nuit.

Février

Parution de Grains et issues, un recueil de poésies de Tristan Tzara publié en partie à compte d'auteur, selon Hélène Lévy-Bruhl. Né Samuel Rosenstock le 16 avril 1896 à Moinesti (Roumanie), c'est l'un des fondateurs du mouvement dada, et il a publié ses deux livres précédents aux Editions des Cahiers Libres, dont Denoël a racheté le fonds trois mois plus tôt. C'est sans doute pourquoi il publie celui-ci chez son nouvel éditeur.

Tristan Tzara à l'époque dada

Le 16 : Publication, dans Je suis partout, d'une grande enquête de Lucien Rebatet : « Les Etrangers en France : l'invasion ». Elle se poursuivra sur sept numéros, jusqu'au 30 mars.

Le 17, Antonin Artaud écrit : « Ma chère Cécile, Le rôle de Lucretia dans la version historique de l'histoire des Cenci, Shelley étant définitivement écarté, a été écrit pour vous, et pour vous permettre de mettre en valeur les qualités que je vous attribue avec ce texte. Si vous avez quelque chose dans le ventre, c'est une occasion pour vous irremplaçable de le montrer.

Physiquement, vous êtes le personnage, vous l'êtes aussi spirituellement. Il n'est pas question, je vous assure, qu'une autre personne que vous le joue. Je ne veux plus d'acteurs mais des êtres vivants. Si vous consentez à vivre, c'est-à-dire à sortir la vie effervescente qui est en vous, vous jouerez ce rôle de manière grandiose. »

L'auteur lui reproche toutefois son attitude péremptoire, « comme si tout était basé sur vous et que tout le monde était à vos ordres. »

Mars

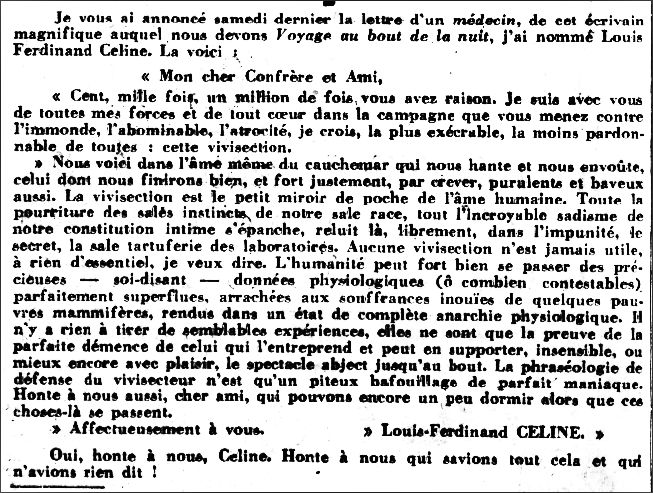

Le 3 : Pierre Wolff [1865-1944], auteur dramatique à succès, se préoccupe aussi de la souffrance animale et il publie pas moins de onze articles à ce sujet dans Paris-Soir entre le 20 janvier et le 31 mars 1935. Dans le numéro du 3 mars, il publie cette lettre magnifique de Louis-Ferdinand Céline :

Paris-Soir, 3 mars 1935

Le 4, Denoël écrit à de Bosschère, qui lui a soumis Vanna : « Dans les circonstances actuelles, je n’ai pas le moindre espoir de vendre un livre aussi étranger au lecteur moyen. Je ne veux pas vous décourager entièrement pour l’édition, mais croyez-moi, en ce moment ce serait folie que de vouloir passer à l’impression. Si nous publions un roman, il ne faut pas que nous recommencions l’aventure de Satan. »

Vanna dans les jardins de Paris ne paraîtra que dix ans plus tard, chez Robert Laffont.

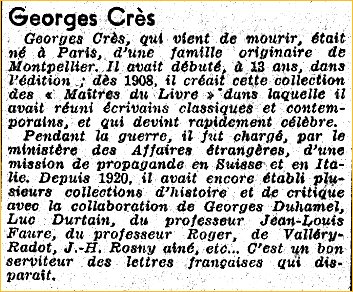

Le 5 : Faillite des Editions Georges Crès et Cie : 100 000 volumes, du matériel de reliure et le fonds de commerce sont dispersés aux enchères.

Le 15 : Parution de Portraits d’amis aux Editions Sagesse, dans lequel Jean de Bosschère écrit à propos de Denoël : « cet homme jeune haut de taille, aux yeux perçants d’observateur et de connaisseur d’hommes, est un géant affiné par l’esprit et le bon usage de la pensée. La plus haute, celle du poète. Un des rares éditeurs de Paris qui s’égalent aux auteurs qu’ils acceptent. »

Denoël par Jean de Bosschère

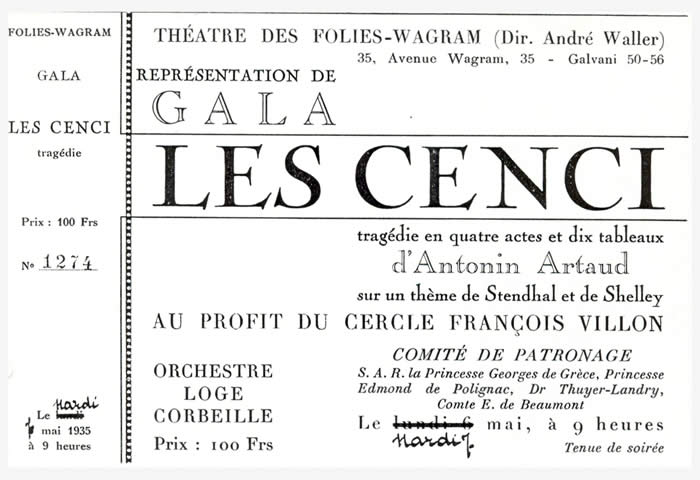

Le 20 : Artaud engage par contrat Cécile Denoël pour tenir le rôle de Lucretia dans « Les Cenci » : « Cette pièce sera jouée aux Folie-Wagram entre le 20 avril au plus tôt et le 5 mai au plus tard ». Une somme forfaitaire de 500 francs lui sera allouée pour les répétitions, et elle percevra 50 francs par représentation. Ce curieux contrat prévoit qu’elle partagera avec l’auteur « les risques du spectacle ».

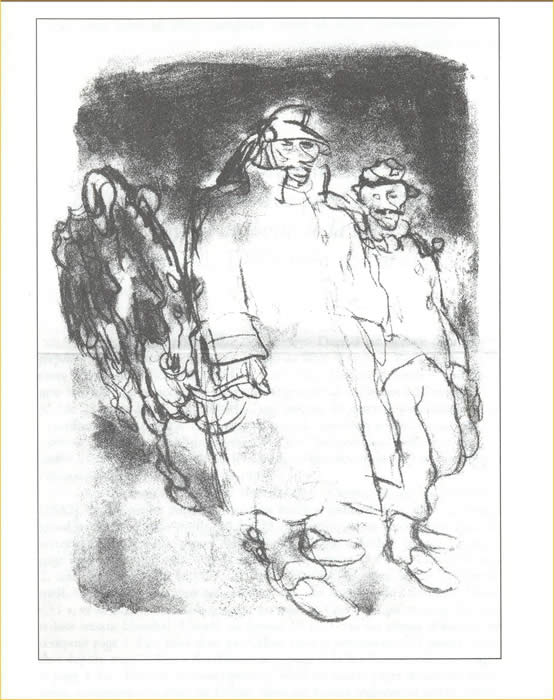

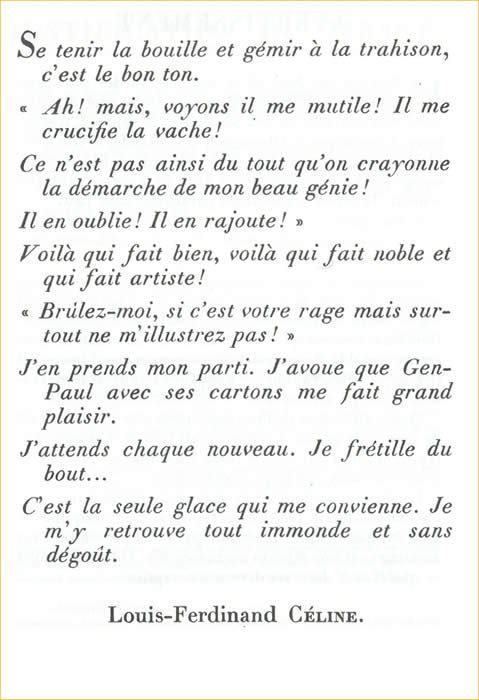

Le 29 : Bibliographie de la France annonce une édition de luxe de Voyage au bout de la nuit llustrée de 40 lithographies de Gen Paul aux Editions Denoël et Steele. L'Intransigeant relaie aussitôt l'information :

L'Intransigeant, 31 mars 1935

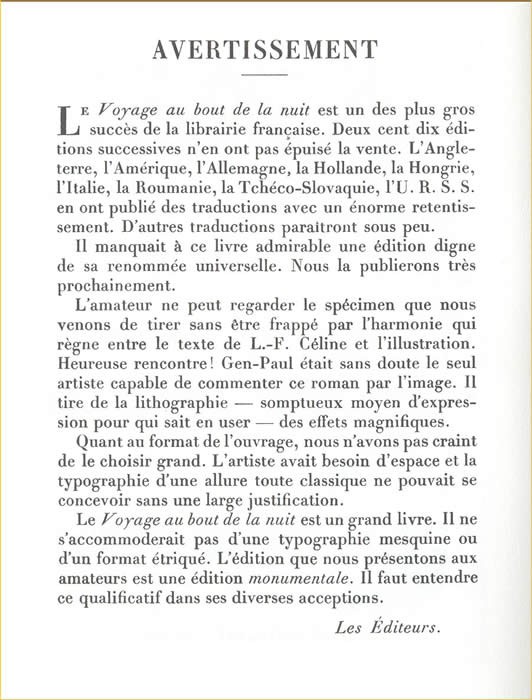

Le projet paraît assez avancé puisque l’éditeur en donne le format (380 x 285 mm), l’imprimeur (Coulouma), le tirage (540 exemplaires), et même les prix de souscription pour les différents papiers. Le projet tournera court, faute de souscripteurs sans doute, mais les lithographies de Gen Paul furent bien tirées sur les presses de Maurice Berdon.

Il existe un prospectus de deux feuillets pliés en deux, tiré sur vélin d'Arches au format du livre à paraître, comportant une lithographie de Gen Paul et un texte inédit de Céline :

Dès sa parution, Gen Paul en avait offert un exemplaire au musée du Vieux Montmartre :

Le Vieux Montmartre, avril 1935

Dans une première esquisse de Féerie pour une autre fois Céline écrivait en 1947 : « Pour Popol, par malheur il a illustré le Voyage. C’était bien, moi je trouvais. Jamais on l’a fait paraître. Y a eu cabale encore par là. Des manigances d’éditeurs, des chinoiseries à Denoël. »

Au cours de l'été 1937, il écrivait à Gen Paul : « Je vais écrire à Denoël pour le relancer encore sur le sujet de l'illustration et insister. On va voir. Mais tu le connais... C'est 100 000 francs à avancer... Il est juste bon à en prendre. »

Il sera à nouveau question de cette illustration en novembre 1952, quand Jean Paulhan écrit à Gaston Gallimard : « Céline me demande de m’entendre avec vous pour que paraisse au plus tôt une édition de luxe du Voyage, qui serait illustrée par Gen Paul qui a déjà fait toutes les planches (très belles, dit L.-F. C.) Il faudrait en ce cas s’entendre avec Gen Paul, et avec Mme Allary, chef de rayon au Printemps, qui a acheté les planches après la mort de Denoël (qui devait les publier). »

Avril

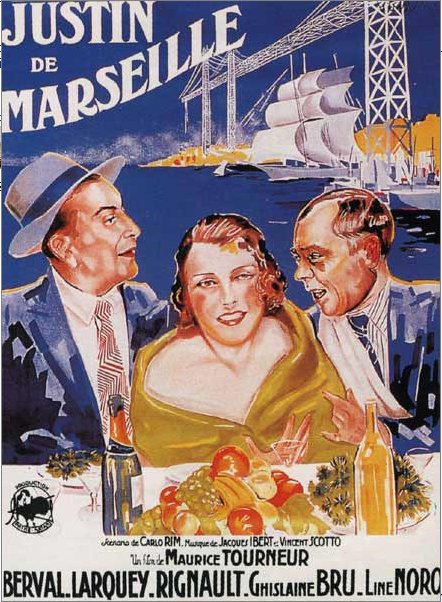

Le 5 : Première projection au « Marivaux » de « Justin de Marseille », un film réalisé par Maurice Tourneur d'après Ma Belle Marseille de Carlo Rim, publié chez Denoël et Steele en mars 1934.

C'est le premier livre édité par Robert Denoël qui ait été porté à l'écran. Curieusement l'éditeur, interrogé en janvier 1938 par un journaliste de La Revue cinématographique à propos de l'adaptation, par Marcel Carné, de L'Hôtel du Nord, dira : « je demeure dans l'attente : après sept ans d'édition, de nombreux prix littéraires, pas un des soixante-quinze romans que j'ai publiés n'est parvenu à l'écran. » Il est vrai que Ma Belle Marseille n'est pas un vrai roman, plutôt un « reportage romancé », mais Denoël aurait pu le mentionner, pour mémoire.

Le 9 : Les répétitions pour « Les Cenci » s'avèrent laborieuses et Artaud écrit à Cécile : « Vous devez comprendre qu'une fois sur la scène vous n'êtes plus une femme mais une actrice et ce que l'on vous dit, si insupportable que ce soit, s'adresse à l'actrice et non à la femme. Il ne faut pas mêler les deux.

C'est-à-dire que votre être profond est devenu le personnage et que la femme avec sa juste fierté demeure à la porte du théâtre, ou chez elle ! [...] je me donne un terrible mal pour que ce soit bien, et il n'est tout de même pas admissible que les efforts que je fais pour vous faire sortir de vous-même et entrer dans le rôle soient interprétés comme des attaques personnelles. »

Il n'a, dit-il, pas dépassé les limites de ce qu'on peut dire à un acteur, et la prie donc de ne pas bouder inutilement et de venir répéter le lendemain. En réalité, les exigences de l'auteur ne sont pas seules en cause car une intrigue amoureuse s'est nouée depuis plusieurs mois entre Artaud et Cécile Brusson, ce dont témoigna Denoël, dix ans plus tard, dans une lettre à sa femme :

« J’ai assisté à vos amours extravagantes, à vos disputes, à vos raccommodements, à vos attendrissements réciproques. Tu as aimé Antonin, encore plus le jour où il est vraiment devenu notre parasite, avec son couvert mis, son tabac, son argent de poche. [...] Vos amours ont atteint leur paroxysme, avec scènes dramatiques, hurlements etc... au moment des Cenci, quand elles m’ont coûté le plus cher. »

Le 10 : « Les Treize » répertorient, dans L'Intransigeant, les sobriquets des écrivains parisiens. L.-F. Céline aurait reçu celui de « Hors Goncourt », et Pierre Frondaie : « Monsieur Sans-Gêne ».

Panaït Istrati [1884-1935]

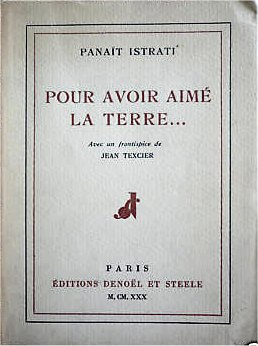

Le 16 : Mort à Bucarest de Panaït Istrati, de tuberculose. En mai 1930 les Editions Denoël et Steele, qui portaient toujours l'adresse de l'avenue de La Bourdonnais, avaient débuté en publiant une de ses œuvres : Pour avoir aimé la terre, à propos de laquelle l'auteur écrivait : « J'ai entièrement refondu les pages qui donnent le titre à cette plaquette et qui avaient paru précédemment dans les Nouvelles littéraires ... Les pages de ' Confiance ', je les ai laissées telles qu'elles avaient paru dans Europe ».

Denoël renoue avec l'édition de demi-luxe en publiant une jolie édition typographique à tirage restreint des poèmes de Rudyard Kipling, traduits en français par Antoinette Soulas dont c'est le premier livre. Cette poétesse, qui est la maîtresse de Juliette Lafeychine, la mère de la future Juliette Gréco, se fera connaître après la guerre comme auteur de romans policiers.

Mai

Le 3 : Sortie dans les salles du film de Jacques Deval, Tovaritch, dans lequel Louis-Ferdinand Céline fait une apparition furtive.

Dans son livre paru en 1951, L.-F. Céline tel que je l'ai vu, Milton Hindus rapportait l'anecdote selon laquelle Céline «assistait au tournage d'un film tiré d'un ouvrage de son ami Jacques Deval et il avait demandé s'il ne pouvait pas y jouer un petit rôle anonyme. A l'époque, il était au sommet de sa gloire. Comme on lui demandait pourquoi il désirait tenir ce rôle obscur, il aurait répondu : " Je veux que des millions de gens me voient sans savoir qu'il voient Céline. " » Il aura fallu attendre 75 ans avant que Le Bulletin célinien en découvre le titre dans son numéro de février 2010.

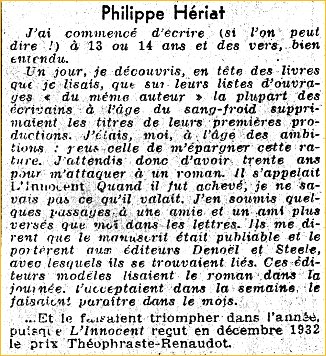

Le 6 : Dans L'Intransigeant « Les Treize » qui, depuis quelques semaines interrogent les écrivains sur leurs débuts littéraires, publient la réponse de Philippe Hériat. Elle est plus chaleureuse pour son éditeur que dans son volume de souvenirs publié en 1959.

Le 7 : Première représentation des « Cenci ». Dans Ces Nuits qui ont fait Paris, Guillaume Hanoteau écrit : «Artaud a choisi, pour étrenner son Théâtre de la Cruauté, la salle la plus laide, la plus triste, la plus conventionnelle de Paris. Malgré quoi le Tout-Paris s’y presse : les Beaumont, les Noailles, Colette, Tristan Bernard, Marcel Achard, Salacrou, Robert Kemp, Steve Passeur, etc.

En ouverture, un vacarme assourdissant destiné à créer l’atmosphère propice : Artaud a enregistré le bruit du bourdon de la cathédrale d’Amiens, qui est retransmis par quatre hauts-parleurs.

La pièce est un four, on loue la beauté de Lady Abdy afin de mieux proclamer par omission son manque de talent. A la sortie un ami dit à Hanoteau : 'Nous venons d’assister à la générale la plus importante du siècle. Malheureusement, nous sommes, vous et moi, les seuls à le savoir'. »

Le 15, Artaud écrit à Paulhan : « Ça va mal et si dans les 24 heures je n’ai pas trouvé un appui financier d’une quinzaine de mille il faudra arrêter ». Il ne trouva pas d’appui et la pièce s’arrêta après la 17e représentation.

Le 18 : La Librairie des Trois Magots lance un nouvel hebdomadaire [32 pages, 2 F] destiné à un public de lettrés :« Le Courrier des grandes conférences de Paris », dont la Bibliothèque Nationale possède les treize premiers numéros, parus entre mai et août 1935. En juin deux numéros ont été consacrés au Congrès des Ecrivains pour la défense de la Culture.

Le 20 : Lettre d’Artaud à Cécile, après la dernière représentation de sa pièce : « Je ne peux pas laisser se terminer cette série de représentations des Cenci sans vous remercier de la fermeté extraordinaire, et qui est à mes yeux quelque chose d'héroïque, avec laquelle seule de toutes les actrices et de tous les acteurs des Cenci, vous êtes demeurée, sans dévier de la ligne de votre rôle, ne descendant pas un instant et à aucune des quinze représentations au dessous du diapason qui vous était demandé et que vous avez su tenir.

Il y a plus que de la conscience, il y a une sorte de grandiose acharnement qui vous a valu d'ailleurs dans l'ensemble de l'opinion, d'être tenue pour beaucoup plus émouvante, sincère et vraie que le premier rôle féminin.

Soyez-en inoubliablement remerciée. Si tout le monde avait fait son devoir comme vous et avait su maintenir l'atmosphère, la vie et la tension obtenues aux dernières répétitions, nous aurions eu un triomphe écrasant au lieu d'un succès discuté et qui ne touche pas à certains morceaux du spectacle ».

Le Figaro, 12 mai 1935

Selon Morys, la violence d’Artaud, au cours des répétitions et même durant les représentations, provoqua une fausse couche chez Cécile. Ce n'est pas ce qu'explique Denoël à Champigny, le 30 juin, mais le 19, il avait tout de même évoqué un « accident très grave ».

Morys ajoute : « Pour obtenir certains effets visuels, Artaud avait imposé à Cécile un maquillage qui s'accentuait au cours du déroulement de la pièce et, pour la scène du supplice, ce maquillage contenait un produit à base de minium qui lui brûla la peau et dont les traces ne purent jamais être effacées ».

Georges Charensol avait, lui aussi, été témoin de cette violence : « Il avait insufflé à sa troupe sa propre frénésie et les mots " théâtre de la cruauté " prenaient leur sens littéral. Un soir que nous soupions ensemble après le spectacle, je remarquai des marques noires sur sa gorge. Elle m'avoua que son partenaire était fasciné par son rôle au point que, chaque jour, au cours de la scène où il feint de la tuer, elle craignait qu'il ne s'identifie à son personnage au point de l'étrangler réellement. Elle était terrifiée mais, comme moi, elle admirait celui qui se révélait non seulement le poète et le comédien que je connaissais depuis longtemps, mais aussi un prodigieux metteur en scène » [D'une rive à l'autre, p. 29].

La plupart des critiques avaient éreinté ce spectacle extravagant mais quelques uns, comme P.-A. Touchard, avaient relevé son aspect novateur :

Esprit, 1er juin 1935

Tous se rejoignaient pour déplorer l'amateurisme des acteurs, tel Paul Berton qui écrivait dans La Femme de France : « Il faut dire que, par ses protagonistes, la pièce n'a pas été jouée. Artaud, dans le vieux Cenci, ne montre aucune qualité histrionique. Quant à Iya Abdy, Béatrice, c'est une écolière. Des amateurs dramaturges, passe encore. Il y a tant de pièces médiocres ! Mais des amateurs acteurs, alors que le fait remarquable du théâtre contemporain, c'est l'excellence presque générale des interprètes, voilà qui est choquant. Qu'Antonin Artaud porte Les Cenci chez Dullin, il y trouvera de très bons comédiens. » [9 juin 1935].

Le plus malheureux des spectateurs fut certainement l'abbé Louis Bethléem, qui avait eu la curieuse idée de se rendre aux Folies-Wagram :

Revue des lectures, juin 1935

Artaud avait d’autres projets pour Cécile « Bressant », notamment une pièce pour la T.S.F., « Marie Stuart », qu’il abandonnera après l’échec des « Cenci ». Dès le mois de juillet, il entame des démarches en vue d’un voyage au Mexique.

Robert Denoël a perdu, et a fait perdre, à sa société, pas mal d’argent dans cette entreprise, un peu comme Gaston Gallimard l’année d’avant, avec le film « Madame Bovary » où il tenait à voir figurer Valentine Tessier.

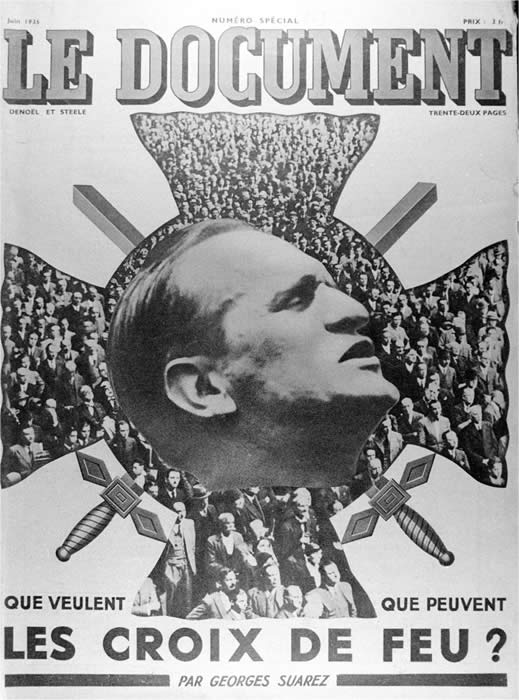

Mais les ressources de la rue Amélie ne sont pas comparables à celles de la rue Sébastien-Bottin, et Morys écrit : « Le trou creusé dans la caisse des Editions par le ‘supplément de commandite’ des Cenci faillit faire sombrer Le Document. Peut-être aussi l'entreprise était-elle trop ambitieuse ?Toujours est-il que les numéros suivants tombèrent de 98 à 32 pages et le prix de 10 F. l'exemplaire à 3 F. Le Document conserva pour ses lecteurs un grand attrait, devint une revue mensuelle ; mais l'originalité, la spécificité que présentaient les cinq premiers numéros tomba et la publication perdit de son intérêt. »

Juin

Le 19 : « Cécile a eu un accident très grave qui l’a forcée à une opération. Il y a quinze jours qu’elle est à la clinique. Vous allez recevoir Le Document sur " La France au travail " et Le Document sur " Les Croix-de-Feu ".

J’y joindrai pour votre amusement peut-être les Mémoires de M. Emile Sabatier [Les Rois de la sociale] et les Chroniques de ma vie de Stravinsky : c’est tout. Nous ne publions plus guère, l’heure ne semble pas être au livre », écrit Denoël à Champigny, laquelle lui propose alors de faire une conférence sur son métier d’éditeur à Vichy, où elle réside depuis quelques mois.

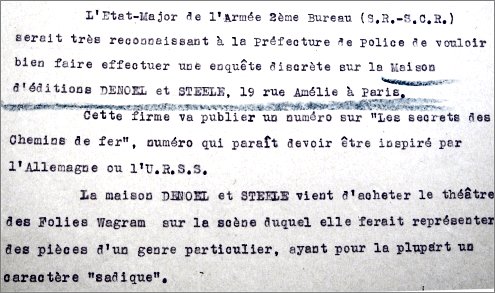

Le numéro spécial du Document consacré à « La France au travail » avait, semble-t-il, été annoncé en mai sous un titre assez différent : « Les Secrets des chemins de fer », ce qui avait alerté les services de renseignements du ministère de la Guerre, lesquels, le 23 mai, chargeaient les Renseignements Généraux de la préfecture de police d'une enquête discrète sur les éditeurs de la revue :

Lettre du chef du 2e Bureau de l'Etat-Major au préfet de police, 23 mai 1935 [dossier CA D13]

Les services de l'armée, mal informés, avaient sans doute été trompés par l'annonce d'une préface de Raoul Dautry, directeur général des Chemins de fer de l'Etat - qui figure en effet dans le numéro -, et par les liens supposés entre Denoël et le théâtre des Folies-Wagram, à l'occasion de la commandite des « Cenci ».

Le 30 juin, au terme d'une enquête serrée, les Renseignements Généraux rassuraient les services de l'Etat-Major :

Réponse du directeur des Renseignements Généraux, 30 juin 1935 [dossier CA D13]

Le 30, nouvelle lettre à Champigny : « Cécile va tout à fait bien. On lui a enlevé l’utérus et un ovaire. L’accouchement et l’infection qui en était résultée avait tellement modifié les organes que le pire était à craindre.

Pendant ce temps-là j’ai travaillé d’une manière infernale. La situation était fort compromise par la mévente durable du livre. Je viens d’opérer un admirable redressement financier qui va nous permettre de voir venir les journées d’octobre sans crainte. Le Document ne se vend qu’en France. L’étranger n’a plus d’argent. Tout est trop cher sauf Paris-Magazine pour la fesse et Vogue pour l’élégance. »

Juillet

Le 24 : Lettre de Denoël à Champigny : « Il me reste un doute au sujet de mon comptable [Auguste Picq]. Et comme je viens de trouver une lettre de lui et sa signature, je voudrais savoir si votre premier examen se confirme. Par prudence envoyez-moi votre diagnostic avenue Charles Floquet, 48. »

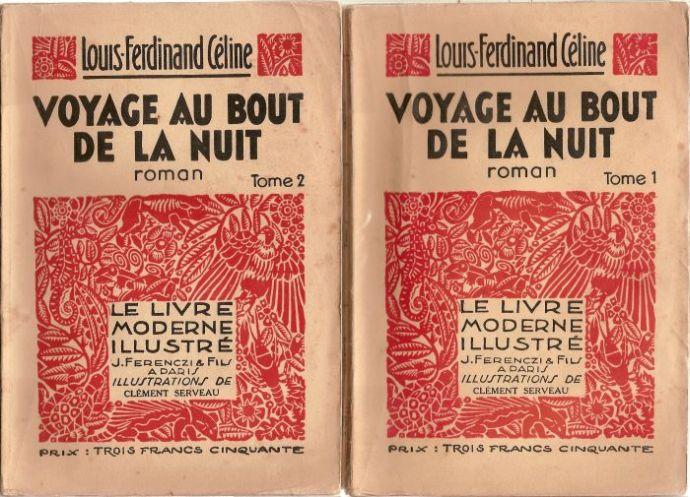

Le 25 : Les Editions Ferenczi publient dans leur collection à 3 F 50 « Le Livre moderne illustré » une édition illustrée par Clément Serveau de Voyage au bout de la nuit.

Le Matin, 2 août 1935

Tirée à 44 000 exemplaires sur papier bouffant Outhenin-Chalandre, elle sera réimprimée à 11 000 exemplaires en janvier 1936 et à 5 500 exemplaires en juin 1939.

Le 25 : Robert, Cécile et leur fils passent leurs vacances à Mauvières, près de Loches, en Touraine. Denoël qui, jusque là, ne pratiquait guère que la pêche à la ligne, vient de découvrir un sport qui lui convient : «J’apprends en escrime qu’il faut beaucoup de feintes, de mouvements d’avance et de recul, pour toucher juste. L’important c’est de gagner la touche de temps en temps et de ne pas trop se faire boutonner ».

Août

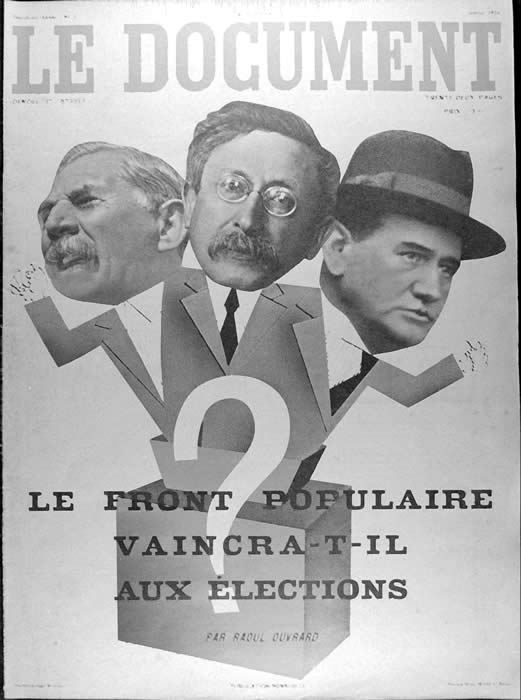

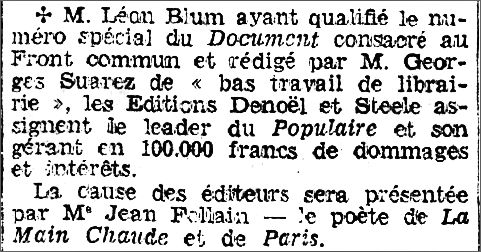

Le 2 : Comœdia se fait l'écho de l'assignation, par les éditeurs Denoël et Steele, de Léon Blum qui, dans un numéro du Populaire, avait qualifié le numéro du Document consacré au Front commun, paru en juin, de « bas travail de librairie » :

Comœdia, 2 août 1935

Le 13 : De retour à Paris, Denoël écrit à Champigny : « Il va falloir à nouveau batailler et travailler, c’est la même chose, si l’on ne veut pas être englouti. Les six mois qui viennent, je les consacre à faire une définitive trouée. Je sais ce que cela comporte d’efforts soutenus, de démarches, de soucis, de noirs embêtements. Mon métier va m’absorber, me digérer, me réduire ».

Cela ne l’empêche pas de penser à son amie, dont il a découvert tardivement les sentiments, ce qui l’amène à s’épancher : « J’éprouve pour vous un sentiment très profond d’attachement qui n’a jamais eu de cesse depuis le jour où je vous ai vue chez Houyoux pour la première fois, furetant dans les livres ; tout m’avait frappé chez vous, vos yeux chauds, votre vivacité, votre charme animal, votre démarche, votre langage. En une minute, vous m’aviez séduit.

Je voulais vous connaître, vous comprendre. Mais vous m’intimidiez un peu. Je ne soupçonnais pas votre être vrai : vous vous donniez des apparences si contraires à votre nature qu’il fallait être plus fin que je ne l’étais pour vous deviner. Mais tout de suite je me suis pris pour vous, non pas d’amour, non pas d’amitié, mais d’une affection, qui tient de l’un et de l’autre et que, je le sens bien, rien ne rompra désormais.

J’étais très stupide à cette époque, d’une prétention outrée où s’abritait une timidité fort douloureuse. Ajoutez à cela que je vous désirais obscurément, que je vous voyais presser la terre entière sur votre cœur, et que je dépendais de vous pour la matérielle. Il y avait de quoi bouleverser un jeune bourgeois, élevé d’une façon autoritaire et mesquine, qui n’en revenait pas d’avoir brisé définitivement le cercle de la famille.

J’étais encore si solidement attaché à la galère familiale que je n’avais pu conquérir qu’une Belge, également en rupture, mais provisoire, de son pays ».

Sans doute bouleversé par ce qu’il vient d’écrire, Denoël, qui doit retrouver Champigny à Vichy deux semaines plus tard, conserve sa lettre, pour la reprendre le 1er septembre, c’est-à-dire après leur rencontre :

« Voilà : j’ai pour vous une immense tendresse, bien profonde, bien enracinée. Votre présence me donne de la joie. Près de vous mon cœur se dilate, mon esprit s’éveille, je vis davantage. Il se mêle à cette tendresse un peu de sensualité, j’aime de toucher vos mains, vos bras, d’embrasser vos yeux, votre bouche, de sentir vos bras autour de moi. Mais, c’est une chose abominable à vous dire, vous ne me la pardonnerez peut-être pas, je n’ai jamais eu de grand désir physique pour vous. Je n’ai jamais rêvé de vous posséder.

Dès le premier jour, je ne rêvais pas plus que cette tendresse enveloppante. Je ne voulais pas vous posséder. Je sentais sans doute que vous ne pouvez appartenir à personne, que malgré ce que vous disiez vous ne pouviez plus être l’esclave, la femme vouée à l’amour et qui en tire toutes ses peines et toutes ses joies. Vous étiez un monde avec un passé merveilleux, un être si complexe, si formé déjà, avec de si fortes empreintes qu’il m’était impossible de vous donner la mienne.

Et pour tout dire, je me sentais indigne de vous. J’étais si honteux et je suis encore à certaines heures si honteux de moi-même que je suis incapable d’accepter certains bonheurs, et que je me fais payer et toujours cher, les joies que je m’accorde. Et puis, je sentais en vous une personnalité si forte, si rigoureusement construite, qu’il n’y avait pour moi, devant vous, que deux façons de vivre : ou me laisser absorber, modeler, me fier à vous pour devenir un homme, ou essayer de m’imposer tel que j’étais et vivre dans une lutte de tous les instants.

Je me suis écarté de vous, la vie a passé, je me suis fait autrement. Mais vous étiez toujours présente à mes yeux ; loin ou près, j’ai gardé la même tendresse qui nous permettra toujours, j’en suis sûr, de nous retrouver avec une joie mêlée de regret, mais avec joie. Que vous dirais-je encore, chérie, que vous n’ayez compris ?

Toutes mes injustices, mes irritations contre vous et toutes les vôtres contre moi, elles s’éclairent maintenant. Je voudrais que notre affection demeure toute unie, très chaude, sans heurts, sans tempête ; qu’elle soit pour vous et pour moi, le refuge des heures noires, des solitudes du cœur. Je sais quelles sont les vôtres, je les imagine mieux maintenant. Et pour l’être bouillonnant que vous êtes, elles doivent être souvent effroyables.

Songez alors, chérie, à tous les amis que vous avez eus, à tous les amis que vous avez, songez à moi qui vous aime, songez à tous ceux que votre passage dans leur vie a éclairés, révélés à eux-mêmes, songez que tous ont au cœur une grande tendresse pour vous, et que toutes ces tendresses éparses, toutes ces petites lumières semées sur votre route ne se perdront jamais. Elles doivent vous donner la belle clarté, le chaud soleil que vous aimez tant et qui gardera votre cœur vivant jusqu’au dernier jour. »

A l’occasion de la « foire exposition » qui se déroule à Vichy à partir du 29, Denoël a accepté d’y faire une conférence sur les « Editeurs et gens de lettres ». Son confrère René-Louis Doyon, dont il fait alors la connaissance, a choisi de parler de la musique andalouse (après avoir envisagé d'évoquer Barbey d'Aurevilly et Pierre Louys).

L'Œuvre, 27 août 1935

Le 29, l'éditeur est accueilli à la gare de Vichy par Champigny, accompagnée d'un jeune journaliste au Progrès de l’Allier qui y publie le lendemain une « interview express » de l’éditeur : René Barjavel, 1 m. 79, est né à Nyons dans la Drôme le 24 janvier 1911.

Champigny, René Barjavel et Robert Denoël en 1935

« C'est un grand gars costaud qui nous tend la main en souriant, un homme solide, bien équilibré, et sympathique comme la vie des champs. Nous allons classiquement nous asseoir devant une table de café, pour une interview-minute. Mais, que lui demander ? Il serait si simple, et tellement plus agréable, de bavarder, sans penser à ce sacré métier. Il attend, en souriant toujours, ma première question. Ses yeux, derrière ses claires lunettes, sont-ils bleus ou sont-ils verts ?

- De quoi parlerez-vous dans votre conférence, vendredi soir ?

- Je veux simplement expliquer aux gens ce que c'est qu'un éditeur. Ils ne le savent pas bien.

- Ils vous prennent pour des imprimeurs...

- Oui, ou bien ils se demandent quel est ce louche intermédiaire qui vient se placer entre les auteurs et le public. Je veux aussi, et surtout, raconter un tas d'histoires amusantes sur les rapports plus ou moins tendres qui existaient entre les grands écrivains, tels que Balzac, Hugo, etc., et leurs éditeurs. Et je parlerai peut-être de quelques grands éditeurs contemporains, dont les noms sont dans toutes les bouches.

- En somme, vous allez ouvrir pour nous une grande porte sur le monde du livre. Vous étiez d'autant mieux qualifié pour le faire que vous avez dans ce monde, jeté quelque perturbation par votre audace et votre... discernement. Et que nous préparez-vous pour la prochaine «saison» littéraire ? Avez-vous des candidats au Goncourt ?

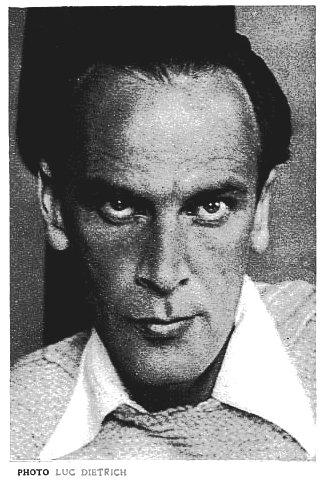

- Oui, toujours notre même équipe. Nous allons cependant en lancer prochainement un nouveau, un jeune de vingt-deux ans, plein de génie : Luc Dietrich, dont nous publierons « Le Bonheur des Tristes ». Et enfin, le gros événement de la saison ce sera le nouveau livre de Céline : « Mort à Crédit », un imposant bouquin de 600 pages !

En achevant mon verre, je me demande quel âge peut bien avoir Denoël. Certes il a quelques cheveux blancs, mais ils sont bien rares, et la jeunesse qu'il possède, on sent qu'elle ne le quittera pas, même lorsqu'ils seront la majorité ou l'unanimité. »

Le 30, à 20 heures 30, dans la salle des fêtes, Denoël prononce sa conférence avec succès.

Septembre

Parution du manifeste théorique et critique d'Aragon : Pour un réalisme socialiste qui réunit les textes de cinq conférences de l'auteur.

C'est à la fin de ce volume un peu oublié qu'on trouve cette incantation bouffonne : « Lorsque ma femme bien-aimée me donnera un enfant, le premier mot que je lui apprendrai sera : Staline. » Elsa Triolet n'a pas eu d'enfant.

Le 1er : René Barjavel rend compte dans Le Progrès de l’Allier de la causerie de la veille : « S'il nous est difficile de résumer une telle conférence, qui échappe à l'analyse par sa richesse même, nous avons joie à insister ici sur la pureté de la langue employée par Denoël. Trop d'orateurs ont l'habitude de négliger leur style, la parole permettant d'escamoter toutes sortes de faiblesses.

Ce nous fut une raison particulière de savourer, comme un mets rare, le français de substantifique moelle que nous servit le jeune et grand éditeur parisien. Il le servit d'ailleurs avec grande aisance et de si agréable façon qu'après les unanimes applaudissements, un auditeur lui déclara : - Monsieur, vous avez été bref...Nous n'ajouterons rien à cette courte phrase, le plus beau compliment qu'on puisse adresser à un conférencier ».

En 1943, Barjavel dira à un journaliste : « Denoël vint faire une conférence à Vichy, j'étais chargé de le présenter au public, nous avons bavardé toute la nuit et à l'aube mon patron d'aujourd'hui m'offrait de travailler chez lui. » Les choses ne se sont pas passées aussi rapidement, comme en témoigne la lettre suivante.

Le 2, Denoël écrit à Champigny : « J’ai repensé à notre ami Barjavel. S’il venait à Paris, croyez-vous qu’il serait capable d’un travail de documentation, de surveillance, de recherches et de mise en pages ? Bref, croyez-vous qu’il pourrait assumer les fonctions de secrétaire de rédaction du Document ? »

L’éditeur est très exigeant : « Il s’agit pour ce travail

de faire preuve d’une grande présence d’esprit, d’une

mémoire absolument infaillible, d’invention et d’activité soutenue.

Le collaborateur idéal doit être là à n’importe

quelle heure, même la nuit quand on a besoin de lui, doit recevoir

les photographes, les guider, tenir note des documents qui lui sont confiés

par eux, éplucher leur compte quand ils envoient leur facture, se

tenir en rapport avec les auteurs quand les textes sont commandés,

calibrer avec eux la longueur de leur copie, pouvoir supprimer ou ajouter

le cas échéant, se tenir en contact avec l’imprimerie

et avoir assez d’autorité sur les chefs de fabrication pour

obtenir le travail à la date prévue. Passer des marchés

de papier et savoir toujours quelles quantités il y a en magasin,

quelles quantités il faut employer, etc, etc.

Evidemment, un travail de ce genre demande une formation, mais qui, à mon avis, ne doit pas excéder quatre mois de collaboration de tous les instants, si le candidat a les capacités que je recherche. C’est un travail absorbant, pas fastidieux pour un sou, qui laisse un peu de loisirs à celui qui l’assume durant le temps de battement qui sépare la fabrication des deux numéros. Est-ce que vous croyez que Barjavel réunit les qualités nécessaires ? Est-ce qu’il est homme à lâcher sa situation pour faire un essai de trois mois ?

Je cherche depuis des années un garçon un peu subtil qui pourrait me seconder dans la fabrication. Il y a mille détails que je suis appelé à négliger parce que j’ai beaucoup trop de travail pour m’y attacher et ces détails ont leur importance. Barjavel serait-il homme à me seconder d’une manière assidue ? - me serait-il entièrement dévoué ?

Vous comprenez

très bien la collaboration que je recherche. Je ne connais pas assez

notre ami pour savoir s’il est capable de cette collaboration-là.

Ce que je connais de lui m’a paru extrêmement sympathique : mais

le charme, la gentillesse naturelle, le talent et l’intelligence seraient

inutiles s’ils n’étaient pas soutenus par une grande puissance

de travail et par une capacité de dévouement très grande.

Toutes les maisons d’éditions de Paris ont cet homme-là.

Chez Bernouard, vous vous rappelez, il y avait à la comptabilité une

femme de premier ordre qui délivrait son patron du plus gros de ses

soucis. Pour «Le Document», c’est un être de ce genre-là que

je cherche, étant entendu que la partie comptable lui sera épargnée.

Au point de vue matériel, je ne puis pas immédiatement

tout au moins faire grand chose. Il faudrait partir pour commencer à 1200

frs les trois premiers mois. On passerait ensuite à 1500 et les appointements

iraient en augmentant selon les possibilités de la maison. Un collaborateur

de ce genre, sauf catastrophe, devrait en deux ou trois ans se faire une situation

très honorable.

Vous connaissez Barjavel à fond. Vous devez savoir s’il

répond oui ou non à cet emploi. Sa collaboration, au début

tout au moins, ne l’empêcherait pas de tenir une rubrique parisienne

dans son 'Progrès' et sur place, il trouverait probablement des collaborations

de journaux ou d’hebdomadaires beaucoup plus aisément qu’à Vichy.

Merci de tout ce que vous pourrez me dire à ce sujet.

Ne lui en parlez pas : je voudrais avoir votre opinion d’abord. Le danger pour Barjavel, s’il vient à Paris, c’est de ne plus trouver le temps d’écrire. En dehors de son travail, il aurait toutes les sollicitations que vous savez. Est-il homme à passer par-dessus son plaisir ? »

Deux jours plus tard, après avoir reçu une réponse positive de Champigny, il lui écrit : « Merci de votre lettre, Chérie, c’est entendu : j’ai écrit à Barjavel pour lui proposer une collaboration immédiate. Je pense comme vous qu’il peut en advenir des tas de choses heureuses et je serai content de vous les devoir. »

Denoël peut aussi compter à cette époque sur l’aide bienveillante, mais intermittente, de René-Louis Doyon, dont il distribue le fonds d’édition : « Il s’agit d’un fonds très restreint racheté à l’éditeur qui était en déconfiture et fut employé ensuite comme lecteur aux Editions Denoël », écrit Picq.

Doyon [1885-1966] a débuté dans l'édition chez Eugène Figuière, a ouvert en 1917 une librairie qu'il a transformée l'année suivante en maison d'édition, La Connaissance, où débuta le jeune André Malraux. Son fonds d'édition est composé essentiellement de classiques littéraires du XIXe siècle, et de livres de luxe.

Selon Eric Dussert, Doyon aurait été engagé en 1937 par Denoël comme « secrétaire général », avant d’être licencié l’année suivante « pour des raisons inconnues ». Son nom disparaît en effet de la correspondance de l’éditeur à partir de 1938, mais on ignore si les deux hommes se sont séparés brutalement, d’autant que Doyon publie encore un ouvrage chez Denoël fin 1938.

Dans un article [« Céline et les prix Nobel »] publié en octobre 1963 dans ses Livrets du mandarin, René-Louis Doyon qualifie curieusement ses activités chez Denoël : « Environ 1938, conseiller aulique chez Denoël (titre aussi vain que ce que je fis là). » En 1956 il avait été plus locace dans la même revue, à propos d'un ouvrage d'Emile Chautard qu'il avait mis en forme et publié en novembre 1937 : « Denoël aimait refaire, sinon faire le livre informe, le travail mal façonné. Ainsi il fit sur des feuilles impossibles à assembler L'Argot de Chautard. Le Glossaire typographique est entièrement de ma main, le vieux typographe ayant présenté une copie et un bafouillage tels que Denoël y renonça. »

Le 4 : L'Intransigeant annonce la parution « à la rentrée » du nouveau roman de Céline, Mort à crédit.

Le 6, Céline écrit à son amie Evelyne Pollet : « J’ai parlé de votre roman à Denoël. Il le trouve très bien, très fin, plein de talent et de poésie. Mais en ce moment rien ne se vend. En d’autres temps il l’aurait sûrement publié ».

Evelyne Pollet à Anvers en juin 1934

Evelyne Pollet, qui avait déjà essuyé un refus en 1933 pour La Maison carrée, avait donc transmis à Denoël un nouveau manuscrit (à moins qu’il s’agisse d’une version nouvelle du roman), et demandé à Céline d'intercéder auprès de l’éditeur.

Le 8 : Obsèques d'Henri Barbusse, et inhumation au Père Lachaise. L'écrivain était mort le 30 août à Moscou, d'une infection pulmonaire.

Le 13 : Inquiet, comme tout le monde, des événements qui agitent l’Allemagne, où l'on est sur le point d'édicter les lois raciales de Nuremberg, et l’Italie, qui s’apprête à envahir l’Ethiopie, Denoël écrit à Champigny : « Je continue à ne pas croire à un grand conflit prochain. Les catastrophes si bien préparées n’éclatent jamais. Je veux que vous ayez tort. »

Le 14 : Edmond Buchet note dans son journal qu'il a reçu chez Corrêa un manuscrit de Charles Plisnier, refusé tout d'abord par Gallimard et Grasset. L'auteur, qui est avocat à Bruxelles, n'a pas jugé utile de proposer son roman à un compatriote installé à Paris. Mariages, écarté des prix littéraires en décembre 1936 à cause de la nationalité de l'auteur, obtiendra le prix Goncourt l'année suivante.

Le 17 : L'Intransigeant annonce la parution prochaine du roman d'un nouveau venu, Luc Dietrich :

Le 28 : Décès d'Alfred Vallette. Cet ancien ouvrier mécanicien épris de lettres avait, en 1890, créé le Mercure de France, et, quatre ans plus tard, la maison d'édition du même nom. Dès le 2 octobre, date de ses funérailles, Georges Duhamel, principal actionnaire dans la société, reprend la direction de la maison d'édition, dont l'administrateur délégué sera Jacques Bernard. André-Ferdinand Hérold est nommé président du conseil d'administration.

« Tous ces noms », écrit L'Intransigeant, « sont des gages de stabilité. Et cependant un grand changement va se produire dans la vieille maison. Le téléphone y sera enfin installé, ce téléphone dont Alfred Vallette - par principe - n'avait jamais voulu. »

Octobre

Denoël et Steele rééditent Quand Israël rentre chez soi, un ouvrage philosémite de Pierre Goemaere [1894-1975] paru à Bruxelles au mois d'août. C'est, à ma connaissance, le premier livre dû à un auteur belge publié tout d'abord en Belgique, que Denoël reprend à son compte, et ce choix est inattendu car, si les frères Goemaere publient, depuis janvier 1924, une excellente Revue Belge qui propose des textes d'auteurs belges et français, la maison d'édition de la rue Amélie ne lui a fait de service de presse que parcimonieusement, en 1931 et 1932, n'y a publié aucune réclame pour ses livres, et n'a guère participé à sa chronique ouverte et gratuite mise à sa disposition durant quinze ans : « Les livres présentés par leurs éditeurs ».

La Revue Belge, 15 août 1935 Le Document, décembre 1935

La Revue Belge représentait tout ce que le jeune Denoël avait combattu au cours des années vingt : la littérature convenue du XIXe siècle, les « vieilles lunes éteintes » toujours vivaces dans plusieurs revues belges. Comble de désinvolture, le nom de l'auteur a été estropié.

Le 3, lettre de Denoël à Champigny : « C’est le tourbillon de l’argent et de l’édition. Je nage dans l’argent ou dans le manque d’argent. Je fais des acrobaties sans nom, qui me donnent un peu la courbature. On serait à la limite de l’écœurement, du découragement, si l’on n’avait pas l’espoir bien vissé au cœur.

Je ne peux quitter Paris cette année. Tout est trop grave. Je suis un peu comme Charlot dans 'La Ruée vers l’or'. La cabane est sur la crête, je m’y déplace avec terreur et chaque mouvement risque de me précipiter dans le gouffre. Toutes les semaines je suscite un petit miracle qui rétablit un équilibre provisoire. A ce jeu, on se fatigue».

Le 12 : Parution du Bonheur des Tristes. Luc Dietrich, écrit Robert Denoël à Champigny, « a 22 ans. Il a été tuberculeux. Il a fait tous les métiers décrits dans le livre, plus le métier de plongeur, le dernier des métiers je crois bien, et encore agent électoral, un peu maquereau, photographe et porteur de paquets. Beaucoup de souffrances, de misères, de coups du sort. Alors porte un masque pour se défendre, truque avec le lecteur, avec les amis, avec lui-même. Mais au fond, je crois, une sensibilité rare, qui s’exprime déjà. Le côté précieux du livre est dû plus au copain [Lanza del Vasto] qui l’a écrit sous sa dictée qu’à lui-même. Le livre avait 500 pages. J’en ai coupé la moitié, la dernière moitié, qui était le comble de l’artifice et de la littérature. Mais Dietrich a accepté cette amputation sans une seconde d’hésitation. »

Raoul-Jacques Dietrich dit Luc Dietrich est né le 17 mars 1913 à Dijon. Orphelin de père dès l'âge de six ans, il a mené une vie itinérante avec sa mère, qui, de cures de désintoxication en hospitalisations, a fini par disparaître à son tour le 3 juillet 1931. Cette année-là Dietrich a publié à ses frais, sous le pseudonyme de Luc Ergidé [ses initiales : R.J.D.], un recueil de poèmes : Huttes à la lisière, tiré à 100 exemplaires hors commerce chez Crès avec une préface de son ami Luc Durtain.

Lanza del Vasto par Luc Dietrich, 1938

Sa rencontre avec Lanza del Vasto, en 1932, est déterminante : le futur « pèlerin » l'aide à rédiger son premier roman qu'il propose à Denoël sous le titre provisoire : « La Leçon de vie ». L'éditeur l'ampute de quatre chapitres et propose un autre titre, qui est adopté. On note qu'à cette époque Denoël n'a pas beaucoup de considération pour Lanza qui, il est vrai, n'a encore rien publié, et n'effectuera son grand voyage initiatique en Inde que deux mois plus tard. Les chapitres supprimés du Bonheur des Tristes furent publiés en 1997 aux Editions Eoliennes par Frédéric Richaud et Xavier Dandoy sous le titre L'Ecole des Conquérants.

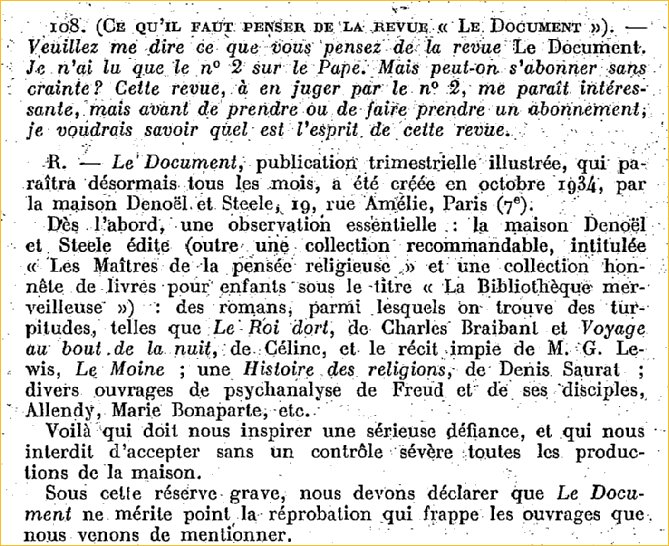

Le 15 : La Revue des lectures, mensuel catholique orthodoxe dirigé par l’inénarrable Abbé Louis Bethléem, répond à un lecteur qui a demandé un avis critique à propos de la revue Le Document :

La revue contient aussi, écrit le bon abbé, de la publicité, notamment pour le maillot de bains Roussel (avec illustrations !), pour Minerva, un illustré féminin, un extrait du catalogue des Editions Denoël et Steele, contenant « les ouvrages les plus répréhensibles de la maison. Au total, une publicité qui ne nous satisfait pas. »

En résumé, il pense que Le Document n'est point destiné à la jeunesse qui, au surplus, ne s'y intéresserait pas, mais qu'il ne saurait être interdit aux personnes averties habituées à cribler ce qu'elles lisent.

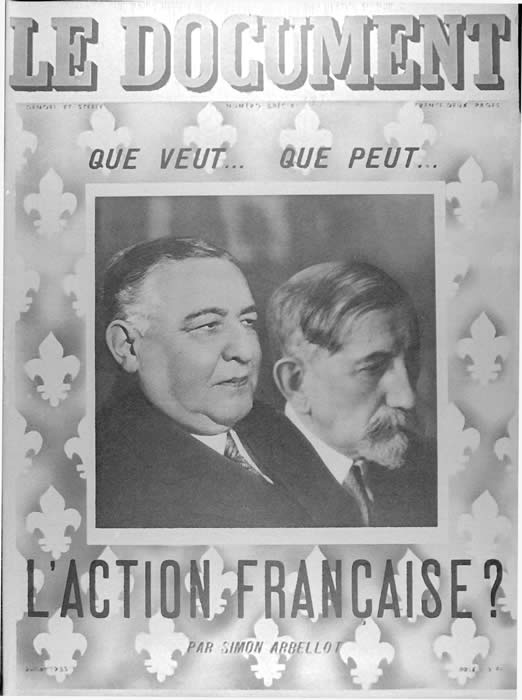

Plusieurs numéros sont commentés : U.R.S.S. puissance d'Asie par Maurice Percheron et Le Pape dans le monde contemporain par Joseph Ageorges ont été analysés et recommandés par la Revue des lectures. La Femme française de Germaine Beaumont est jugé dans l'ensemble correct, La France au travail de Blandine Ollivier, « très correct ». Que veut, que peut, l'Action Française ? de Simon Arbellot recueille une note sévère car « tout un chapitre défend l'Action Française contre la condamnation de l'Eglise. »

Le 22 : Dans le cadre d'articles consacrés par « Les Treize » aux jeunes romanciers de la saison, Janine Bouissounouse trace, dans L'Intran, le portrait de Luc Dietrich dont Denoël vient de publier le premier roman :

L'Intransigeant, 22 octobre 1935

Le 25 : René Barjavel quitte Vichy pour Paris. Denoël l'a engagé en qualité de « secrétaire de rédaction » de sa revue Le Document.

Dans La Charrette bleue [1980], Barjavel témoignera de ce que fut sa vie chez Denoël : « Il n'y avait pas de fins de mois aux Editions Denoël, dont j’étais le chef de fabrication. Denoël, éditeur génial et impécunieux, me donnait de l'argent quand il en avait, par petits morceaux. Je n'ai jamais su exactement ce que je gagnais.

Ce n'était pas le Pérou mais Denoël était l'homme le plus intelligent que j'aie rencontré de ma vie. Travailler avec lui, bavarder avec lui la journée finie, c'était une joie et un enrichissement qu'aucune satisfaction pécuniaire n'aurait pu remplacer. »

Le 31 : Parution du livre de Jacques Bainville, Les Dictateurs, l'un des titres les mieux vendus par Denoël avant la guerre (40 000 exemplaires), dont on dit que trois « nègres » se partagèrent la rédaction : Robert Brasillach, Thierry Maulnier et Lucien Rebatet. On savait l'auteur atteint d'un cancer et c'est pourquoi il avait été élu sans difficultés à l'Académie Française, le 28 mars. Il mourut le 9 février 1936.

Sa réception sous la Coupole allait avoir lieu le 7 novembre et Denoël tenait à ce que l'ouvrage parût avant cette date. Ce que l'on savait moins, c'est qu'il avait envisagé tout d'abord de le publier sous la forme d'un numéro spécial du Document, comme en témoigne cette annonce parue dans le numéro de juillet consacré à L'Action Française.

Novembre

Le 2 : Dans Le Figaro, André Billy rend compte d'un premier déjeuner des académiciens Goncourt, au cours duquel on a prononcé des noms de lauréats possibles, dont Luc Dietrich, Louis Guilloux, Raymond Millet, Henri Troyat, Maxence Van der Meersch, et d'autres encore. Le journaliste ne peut les citer tous. Un autre déjeuner devrait en réduire le nombre. Chez les dames du prix Femina, on cite les noms d'Henri Troyat, de Marie Gevers. Ce ne sont que des préliminaires. Il faut encore dejeuner pour y voir plus clair.

Le 7 : Dans L'intransigeant « Les Treize » passent en revue les candidats au prix Goncourt et précisent que plusieurs jurés ont soutenu Le Sang noir de Louis Guilloux. Roland Dorgelès, lui, donnera sa voix à Luc Dietrich.

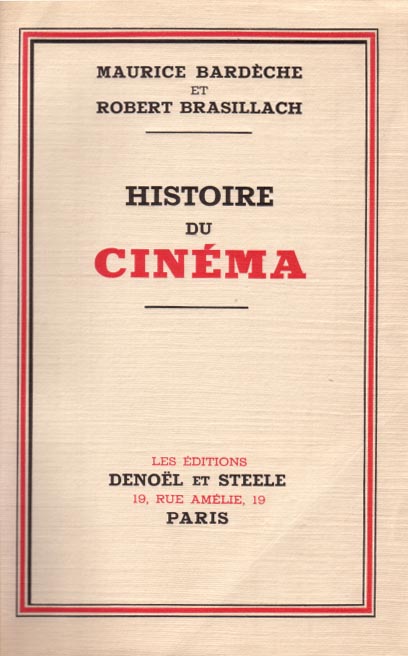

Le 15 : A L'Intransigeant, où on délaisse parfois la littérature pour l'anecdote, l'un des « Treize » présente Luc Dietrich, dont le physique, il est vrai, ne laisse pas indifférent. Le même jour paraît la première histoire du cinéma digne d'intérêt en France, due à Maurice Bardèche et Robert Brasillach.

Le 16 : André Billy continue, dans Le Figaro, de s'interroger à propos des livres à couronner le mois suivant. Celui de Luc Dietrich, « mâtiné d'Alain Fournier et de Céline » ? Celui de Maxence Van der Meersch, Invasion 14 : « Je me demande seulement si la guerre, d'où qu'on la considère, n'a pas fini, et bien fini, d'être un sujet de roman, pour devenir un sujet d'histoire. » Celui de Louis Guilloux, dont Le Sang noir révulse le chroniqueur ? Il se dit que la prochaine réunion des jurés Goncourt portera sur le thème : Faut-il couronner le premier livre d'un débutant, ou récompenser un écrivain qui a déjà fait ses preuves ? Les dames du prix Femina, qui se réunissent plus fréquemment, paraissent encore plus irrésolues : Isabelle Rivière, Claude Silve, François de Roux ?

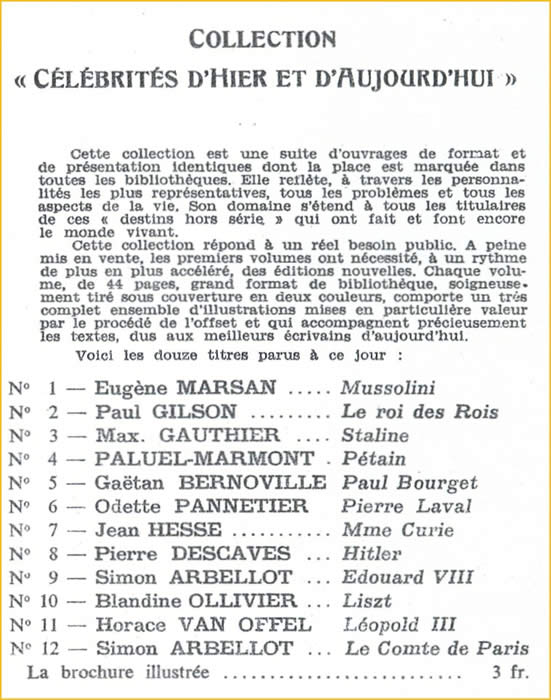

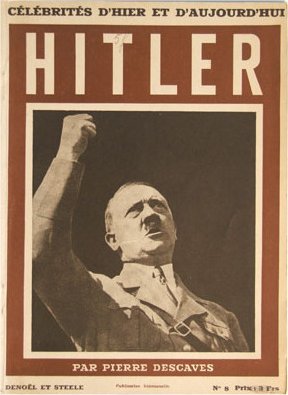

Le 18, parution du premier numéro de la collection « Célébrités d’hier et d’aujourd’hui », qui en comptera douze entre 1935 et 1937.

Ces brochures bi-mensuelles bien documentées eurent un réel succès au cours de l'année 1936 - celle de Pierre Descaves consacrée au chancelier allemand atteindra les 18 000 exemplaires - mais lorsqu'il publie, au cours de l'automne 1937, l'annonce ci-dessus, Denoël sait que sa collection est déficitaire, et qu'il ne publiera plus d'autre numéro.

Il a bien tenté, en 1936, de diversifier ses collections en publiant un Louis Marin dans une série « Figures contemporaines », et un Cézanne dans une « Galerie des illustres », mais elle n'ont pas eu de suite. En 1939 encore, Denoël lançait une collection analogue : « Les grandes figures d’aujourd’hui » qui eut deux titres puis disparut du fait des événements de la guerre.

Le 23 : André Billy rend compte dans Le Figaro de la dernière rencontre des jurés Goncourt, qui paraissent avoir désigné leurs candidats : Louis Guilloux avec Le Sang noir (Gallimard), Joseph Peyré avec Sang et lumières (Grasset), Luc Dietrich avec Le Bonheur des tristes (Denoël et Steele), et surtout Maxence Van der Meersch avec Invasion 14 (Albin Michel), qui part favori.

Il ne parle pas d'une décision importante prise ce jour-là, qui a été relevée par L'Intransigeant : les « Dix », désormais, ne liront plus les romans qui leur parviendront après le 15 juillet. Le chef-d'œuvre qui paraîtrait en août serait relégué à l'année suivante. Jean Ajalbert, l'auteur de cette proposition, ne s'est pas fait des amis chez les éditeurs.

Une seconde réforme a été mise immédiatement à exécution : le menu du déjeuner chez Drouant sera établi à l'avance. Seuls le choix des vins sera discuté à table, en même temps que les noms des candidats au prix.

Décembre

Le 4 : Le prix Femina est attribué à Claude Silve pour Bénédiction (Grasset), le prix Interallié à Jacques Debû-Bridel pour Jeunes ménages (Gallimard).

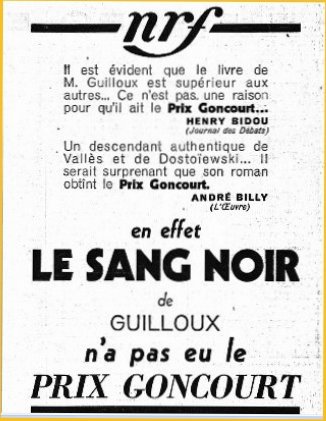

Le 5 : Le prix Goncourt est attribué, au cinquième tour de scrutin, à Sang et lumières de Joseph Peyré (Grasset). Le lauréat a obtenu cinq voix, Maxence Van der Meersch quatre voix, Louis Guilloux, une voix. Le prix Renaudot revient à François de Roux pour Jours sans gloire (Gallimard).

L'Intransigeant, 15 décembre 1935 L'Œuvre, 7 décembre 935

Le 13 : Décès à Paris de l'éditeur Georges Crès. Il était né en 1875 à Montpellier. Le 5 mars, sa société d'édition avait été mise en faillite et son fonds de commerce, vendu aux enchères. La semaine précédente, le nom d'un autre éditeur parisien est apparu dans la presse à propos d'une affaire familiale assez navrante.

Le 15 : Dîner chez Drouant des dix lauréats du prix Renaudot depuis 1926, invités par les dix jurés. Sept noms sont cités, dont ceux de Charles Braibant et de Philippe Hériat. L'Intransigeant, qui rapporte l'événement le lendemain, ne signale pas d'absent : on peut supposer que Céline en fit partie, même si son nom n'apparaît pas.

A l'issue du repas un lauréat [on apprendra plus tard qu'il s'agit de François de Roux] a émis l'idée de publier un recueil de dix nouvelles dues aux lauréats, présentées par chacun des jurés. Elle est adoptée. Le volume paraîtra au cours de l'année suivante.

*

1935 ne fut pas une année faste pour les Editions Denoël et Steele, qui vont se rattraper l'année suivante en s'adjugeant quatre prix littéraires. Gaston Gallimard, lui, est fort déçu d'avoir manqué le prix Goncourt avec un grand livre, et il le fait savoir en publiant des placards assez inattendus :

Le Figaro, 7 décembre 1935

Le grand vainqueur de l'année est Bernard Grasset qui s'adjuge trois grands prix : le Goncourt avec Sang et lumières de Joseph Peyré, le Femina avec Bénédiction de Claude Silve, et le grand prix de l'Académie Française avec Portraits sans modèles d'André Suarès.