Troisième enquête :

du 16 janvier au 25 mai 1950

Janvier

Le 21 : Le commissaire principal Henri Mathieu, assisté de l’inspecteur principal Voges et de l’inspecteur Colletta, qui ont été chargés de la nouvelle instruction par le juge Gollety, effectuent une perquisition au cabinet d’affaires de Georges Hagopian, 24 rue René Boulanger, Paris Xe. Ils y saisissent trois dossiers contenant 124 documents et invitent l’homme d’affaires à les suivre au commissariat, pour l’auditionner.

Georges Hagopian, né le 9 octobre 1900 à Mersine (Asie Mineure), dit qu’il a fait la connaissance de Robert Denoël au début de la guerre, par l’intermédiaire d'un Mr Benisti, directeur de la Banque des Pays de l’Europe Centrale, rue de Castiglione à Paris : «Ils sont venus tous les deux me consulter pour la création d’une société devant avoir pour objet la publication d’une revue.

Par la suite Mr Benisti a renoncé à sa participation et Mr Denoël a créé la revue pour son compte personnel et non pas sous forme de société. Cette revue s’intitulait Le Combat ou Notre Combat, je ne me souviens plus très bien.

Par la suite je suis toujours resté en relations d’affaires avec Mr Denoël, qui venait me consulter pour les affaires qu’il traitait. Je tiens à préciser que je ne me suis jamais occupé de ses affaires intimes, mais uniquement de ses affaires d’intérêt.

Je ne suis cependant pas au courant de sa situation financière. Toutefois,

quand il est venu me trouver la première fois, il n’avait pas

beaucoup d’argent à sa disposition et il demandait l’appui

financier de Mr Benisti.

J’ai donc été son conseil juridique depuis le début

de la guerre jusqu’à son décès. De par cette qualité j’ai été amené à rédiger

certains actes, comme par exemple l’acte de vente de la librairie de

l’avenue de la Bourdonnais, en 1942 ou 1943, dont Mr Denoël était

propriétaire.»

Hagopian n’a pas encore cinquante ans mais sa mémoire est singulièrement défaillante quand il s’agit de donner des précisions :

«Mr Denoël m’a peut-être demandé de rédiger d’autres actes, mais je ne puis le préciser, faute de mémoire. Je me rappelle cependant avoir fait des opérations de cession de parts concernant diverses sociétés dont Mr Denoël faisait partie. J’ai rédigé également l’acte de cession de parts du droit au bail de son appartement de la rue de Buenos Ayres.

A une date que je ne puis indiquer, mais peut-être trois mois ou six mois avant son décès, Mr Denoël m’a demandé de rédiger un ou plusieurs actes de cession de parts d’une de ses sociétés. Je ne me rappelle plus de quelle société il s’agit, mais je suppose qu’elles concernaient la Société des Editions de la Tour. Je suppose que ces actes n’ont pas été datés. En tout cas, le nom du cessionnaire a été laissé en blanc. Ces actes ont été signés seulement par Mr Denoël, qui m’a demandé de les conserver dans mon cabinet jusqu’au jour où il me les aurait demandés. M. Denoël ne m’a fait aucune confidence à ce sujet et j’ignore tout de ses intentions.»

Après la mort de l’éditeur, il a reçu la visite de Mme Denoël, et il lui a appris qu’il détenait des actes qu’il comptait remettre au notaire chargé de la succession. Peu après, il les a déposés «dans l’étude d’un notaire dont je ne me rappelle plus le nom, dont l’étude est située rue de la Paix, en présence de Mme Denoël, de l’avoué de cette dernière, Maître Danet, rue de Richelieu, et de son avocat.

Deux mois après le décès de M. Denoël, j’ai reçu, un certain jour, la visite d’un monsieur qui s’est dit être docteur en médecine. Il m’a dit savoir que je détenais à mon cabinet, des actes de cession de parts et m’a demandé que je les lui remette. Il a précisé que je n’aurais pas à m’en repentir, que je 'serais largement satisfait'. Je lui ai demandé comment il avait pu savoir que j’étais en possession de ces actes et il m’a répondu l’avoir appris de M. Denoël dont il disait être très au courant de ses affaires. Bien entendu, je n’ai pas accepté la proposition qui m’était faite et je lui ai fait connaître mon indignation.

Je n’ai plus jamais revu ce monsieur. Il s’agit d’un homme paraissant âgé, à l’époque, de 45 à 50 ans, de taille moyenne, portant des lunettes. Je pourrais peut-être le reconnaître si je suis mis en sa présence.

Par la suite j’ai reçu 2 ou 3 coups de téléphone anonymes, d’un homme et d’une femme qui ont insisté auprès de moi pour la remise des actes, ajoutant que je serais rémunéré mais sans qu’aucune somme soit fixée.»

Avant de signer sa déposition, Hagopian affirme «n’avoir détruit aucun document concernant une affaire de Mr Denoël et n’avoir rédigé aucun acte depuis le décès de ce dernier.»

Le 23 : Les mêmes policiers perquisitionnent à nouveau le cabinet Hagopian où ils saisissent «un dossier paraissant concerner la société des Nouvelles Editions Françaises, contenant 64 documents que nous cotons de 1 à 64, et notamment les deux reçus dont a fait état Mr Hagopian au cours de sa dernière déposition». L’homme d’affaires est ensuite invité à faire une nouvelle déclaration au commissariat :

«Lors de ma première déposition, j’ai commis une petite erreur que je tiens à rectifier. En effet, les actes de cession de parts n’étaient pas signés par M. Denoël, mais par le docteur Percheron et par M. Maurice Bruyneel. Ils concernaient la Société Les Nouvelles Editions Françaises, devenue par la suite la Société des Editions de la Tour. J’ai en effet en ma possession deux reçus libellés ainsi qu’il suit :

1° «Reçu de Mr Georges Hagopian, demeurant à Paris,

24 rue de Bondy, trois originaux d’un acte de cession en blanc de 32

parts de la Société Les Nouvelles Editions Françaises,

inscrite au registre du Commerce de la Seine sous le n° 275.126, signés

par Mr Maurice Albert Bruyneel. Paris le 6 février 1946.

Signé : Cécile Robert Denoël et Bruyneel».

2° «Reçu de Mr Georges Hagopian, conseil

juridique demeurant à Paris, 24 rue de Bondy, à titre de séquestre

amiable trois originaux d’un acte de cession en blanc de 18 parts de

la Société Les Nouvelles Editions Françaises, inscrite

au registre du Commerce de la Seine sous le n° 275.126, signés par

Mr le Docteur Percheron (Maurice). Paris le 6 février 1946.

Signé : Danet».

En ce qui concerne les 3 premiers originaux de l’acte de cession de 32 parts, je l’ai remis à M. Bruyneel, avec le consentement de Mme Denoël.

En ce qui concerne les originaux de l’acte de cession de 18 parts, je l’ai remis à Me Danet, avoué, en l’étude du notaire de la rue de la Paix.

Je confirme que c’est bien M. Denoël qui m’avait demandé d’établir ces actes de cession de parts. J’affirme encore une fois que j’ignorais le but poursuivi par Mr Denoël.»

La mémoire lui est revenue à propos du «docteur en médecine» qui est venu le voir deux mois après la mort de l’éditeur : «Maintenant je suis certain que c’est bien le docteur Percheron qui s’est présenté à mon cabinet quelques mois après le décès de M. Denoël, pour me demander que lui soient remis les actes de cession de parts signés par lui.

Ainsi que je l’ai précédemment déclaré, j’ai refusé de les lui remettre malgré les offres qu’il me faisait. D’autre part les coups de téléphone anonymes concernaient uniquement les actes de cession de parts du docteur Percheron.»

Le 31 : Audition d’Albert Morys, qui confirme ses déclarations antérieures. Il est persuadé que, comme pour les Editions de la Tour, Denoël avait, dans la Société des Editions Domat-Montchrestien, un homme de paille et qu’il y était en réalité majoritaire. Le tiers en question, porteur de parts fictives, ne peut être que Mme Dornès, amie intime de Mme Loviton.

Morys dit que Denoël, après la nomination de Vox rue Amélie, se rendait quelquefois dans ses anciens bureaux, le soir : «je l’ai accompagné personnellement deux fois, la première au cours de l’année 1944, la seconde, je ne puis préciser l’époque. Il possédait incontestablement un jeu de clés.»

Il était en outre tenu au courant de la marche de la maison par ses trois directeurs, Barjavel, Picq et Tosi, et il n’a jamais perdu ses intérêts de vue.

Morys rappelle qu’il n’était que gérant des Editions de la Tour, mais que c’est Denoël qui la dirigeait : « Il venait presque tous les jours au siège et me traçait tout le travail en détail. C’est lui qui, par ailleurs, raflait la caisse au cours de ses passages, ne laissant même pas toujours le fonds de roulement nécessaire à la bonne marche de la maison, mais il faisait personnellement face à des échéances».

Il précise encore que Denoël traitait «des affaires de papier au marché noir, notamment avec Mr Danheisser et les Papeteries Job, ceci même peu avant sa mort».

Durant sa gestion aux Editions de la Tour, «c’est-à-dire entre septembre 1944 et décembre 1945, j’ai été pressenti par Mr Denoël, en vue de lui procurer des pièces d’or, mais j’ai éludé la question, étant donné que je n’avais aucune connaissance, ni relation, en la matière.

Le 1er décembre 1945, veille de la mort de Mr Denoël, j’ai reçu au siège des Editions de la Tour, 162 Bd de Magenta, la visite de Mr Houbiers. Mr Denoël se trouvait présent. Ils sont sortis ensemble et d’après ce que m’a dit Mr Houbiers, quelques jours après le décès, en quittant les Editions de la Tour, ils sont allés au café où Mr Denoël a montré une poignée d’or, d’un geste nerveux, en disant : ‘Que veux-tu que je fasse de ça...?’

En ce qui me concerne personnellement, je ne puis préciser l’époque, mais il m’a montré une fois, rue de Buenos Ayres, une grosse poignée de pièces d’or, en me disant : ‘en voilà pour un million’.»

Morys parle ensuite des visites qu’a reçues Cécile Denoël après la mort de son mari :

Celle de René Barjavel qui, le 3 décembre, l’a assurée de son amitié, «ajoutant qu’il renoncerait à écrire s’il le fallait pour l’aider, ainsi que son enfant.»

Celle de Maximilien Vox qui, le même jour, est venu présenter ses condoléances à Mme Denoël, «disant que sa présence était devenue inutile et qu’il était prêt à lui remettre le carnet de chèques et les clés.»

Celle de Robert Beckers : «celui-ci était ivre et pleurait. Il déclara entre autres, qu’il avait vu Mr Denoël une heure ou deux avant sa mort.»

«Vers le 15 décembre», MM. Barjavel, Percheron et Vialar sont venus proposer à Mme Denoël «le rachat des parts de son mari dans les Editions Denoël, au profit de Mme Loviton. Je me trouvais dans la pièce à côté et j’ai entendu des bribes de cette conversation qui m’a été confirmée immédiatement après. Mme Denoël les a adressés à son avocat Me Rozelaar.»

Pour ce qui concerne la cession de parts : «Pour moi il s’agit d’une manœuvre frauduleuse tendant à déposséder l’enfant Denoël. D’autre part, je précise que Mr Denoël était incapable de profiter des largesses d’une femme et à plus forte raison de déshériter son fils qu’il chérissait particulièrement.»

Morys tient à répéter que, «une dizaine de jours après la mort de Mr Denoël, Mr Percheron est venu me trouver aux Editions de la Tour et m’a proposé le marché suivant : que je devrais reconnaître que les parts fictives que nous possédions dans cette affaire, nous appartenaient réellement. Je l’ai éconduit.

De plus, je suis certain que Mr Denoël n’a jamais reçu de prêt de Mr Percheron ou de toute autre personne, sans avoir délivré un reçu.

Je considère par conséquent que la déclaration de Mr Percheron et celles des autres personnes, qui ont prétendu lui avoir prêté de l’argent, sont fausses ; ces personnes sont incapables d’en apporter la justification.»

Il précise encore que Denoël, auquel il rendait fréquemment visite à son pied-à-terre, 39 boulevard des Capucines, y avait emménagé «des meubles de bois clair, ainsi que des archives volumineuses et un nombre important de livres ; ces livres provenaient de la rue de Buenos Ayres, où je les ai vus emballés.

J’ignore ce que sont devenus les meubles et les archives qui se trouvaient à cette adresse. Certains documents ayant été produits à la Police et en Justice me laissent supposer que Mme Loviton avait fait procéder à un déménagement.

J’estime que c’est dans ces conditions qu’a dû disparaître le dossier constitué par Mr Denoël, en vue de sa défense, devant la Commission d’Epuration du Livre, où il devait comparaître quelques jours après sa mort.

Ce dossier m’a été montré, un jour, par Mr Denoël, rue Pigalle, domicile de mon père, où il venait déjeuner tous les jours.»

Le 31 : Audition de Catherine Mengelle, née le 17 Décembre 1911 à Bordeaux, célibataire, sans enfant, parfumeuse, demeurant 9 rue Chalgrin à Paris (XVIème).

Elle a connu Robert Denoël et sa femme en 1928, alors qu’ils habitaient avenue de La Bourdonnais et qu’ils possédaient la librairie des Trois Magots. Elle les a rencontrés par l’intermédiaire de Champigny, dont Denoël avait été le secrétaire. Par la suite, elle est restée en relations avec eux ; elle voit toujours Cécile Denoël.

Pendant l’Occupation, elle vécut à Broches, dans le Lot. En 1943, lors d’un voyage à Paris, elle a rencontré les Denoël et elle se souvient qu’ils l’ont aidée à cacher deux amies hollandaises qui étaient recherchées par les Allemands.

Elle a regagné Broches et n’est revenue à Paris qu’après la Libération. A cette époque elle a eu l’occasion de rencontrer Robert Denoël : «Il m’a confié qu’il était recherché comme collaborateur, mais qu’il saurait se justifier.

Plus tard, Mr Denoël, que j’avais rencontré en dehors de sa femme, m’annonça son intention de divorcer. Il me raconta qu’il était hébergé par une amie qui lui devenait très chère. Je lui ai demandé qui était cette amie.

Spontanément il m’indiqua son nom : Mlle Loviton, et il ajouta qu’elle écrivait sous le pseudonyme de ‘Jean Voilier’. Cette liaison devait lui permettre d’avoir accès dans les milieux littéraires.

Quelques mois avant sa mort, la dernière fois que j’ai rencontré Mr Denoël, lui ayant parlé de son divorce, il m’a répondu d’un air évasif qu’après tout cela n’était pas tellement pressé. J’ignore tout des circonstances de la mort de Mr Denoël, que j’ai apprise par la presse».

Le commissaire lui pose alors des questions précises :

«Question : quelles ont été vos relations sentimentales avec Mr Denoël ?

Réponse : Nos relations ont simplement été amicales. Toutefois j’avoue que si Mr Denoël avait été libre c’est le seul homme avec qui j’aurais aimé faire ma vie.

Question : Mr Denoël vous a-t-il parfois parlé de ses intérêts et en particulier entretenu de ses difficultés financières ?

Réponse : Oui. Il m’a fait part, entre autres, après mon retour de Broches, de sa satisfaction d’avoir remboursé ses dettes de plusieurs années, et en me parlant de la Maison Hachette, il m’a précisé que non seulement elle n’était plus son créancier, mais que cette Maison lui devait une somme de plus d’un million.

D’autre part il me demanda, au cours de mon voyage à Paris en 1943, si je ne pourrais pas lui trouver 150 à 200 louis d’or dans mon entourage. Un peu plus tard, alors que je l’avisais de la découverte d’une vingtaine de louis, il me répondit qu’il avait effectué un achat de pièces d’or étrangères et que ce n’était pas la peine que je poursuive mes démarches.

Question : Est-ce que Mr Denoël vous remettait de l’argent ?

Réponse : Oui, j’ai reçu à deux reprises de l’argent de Mr Denoël. Une première fois en 1943, 25 000 frs, et plus tard, après la Libération, 70 000 frs. En outre il m’a laissé entendre que si j’étais en difficulté, je pourrais toujours m’adresser à lui. En aucune autre occasion je n’ai fait appel à son concours financier.

Je sais par ailleurs, sans pouvoir préciser la somme, que Mr Denoël est venu en aide à Mme Champigny en souvenir de l’aide que cette dernière lui avait apportée lorsqu’il avait débuté.

Question : Etes-vous au courant de l’activité clandestine de Mr Denoël ?

Réponse : En dehors de l’aide qu’il m’a apportée pour soustraire les deux amies hollandaises recherchées par les Allemands, je ne connais rien de son activité clandestine.

Question : Connaissez-vous Mme Loviton ?

Réponse : Non. Mr Denoël avait voulu me la présenter, mais j’ai refusé de la connaître.»

Février

Le 1er : Audition d’Auguste Picq, déjà entendu par la police le 18 septembre 1946, et qui confirme ses déclarations antérieures. Je me limiterai aux informations nouvelles qu’il apporte.

Il assure que la situation matérielle de Robert Denoël était bonne au moment de sa mort : «Il devait posséder approximativement une somme de 900.000 francs en or et devises, dont il m’avait parlé.»

Il est persuadé que l’éditeur avait des intérêts dans les Editions Domat-Montchrestien : «M. Denoël a fait transporter des meubles de son bureau personnel des Editions Denoël aux Editions Domat-Montchrestien, peu avant la Libération. Ces meubles au prix de facture valaient à l’époque 75.000 francs.»

Picq pense que «l’avance de 200.000 francs faite aux Editions Domat-Montchrestien, en date du 22 mai 1943, contre remise d’une traite à trois mois, renouvelée à six mois, qui a été payée le 5 novembre 1943, semble indiquer tout l’intérêt que M. Denoël portait à cette maison d’édition.

D’autre part, le vendredi précédant sa mort, c’est-à-dire le 30 novembre, M. Denoël, ainsi que je l’ai déjà déclaré, m’a fait part de son intention de reprendre en mains ses trois maisons d’édition, soit les Editions Denoël, les Editions de la Tour, et les Editions Domat-Montchrestien.

Les Editions Domat-Montchrestien, qui n’éditaient que des ouvrages de vulgarisation scientifique et de droit, n’ont commencé à éditer des romans que depuis la collaboration de M. Denoël, qui a amené le contrat Paul Vialar, traité d’abord au nom des Editions de la Tour. Il s’agit de la première série de romans édités aux dites Editions.

D’ailleurs je savais que M. Denoël avait un bureau permanent aux Editions Domat-Montchrestien, où il travaillait régulièrement et où il a fait travailler pendant un certain temps sa secrétaire aux Editions Denoël, Mme Tardieu, ex-Mlle Collet, demeurant 51, rue Notre-Dame de Lorette.

J’ignore cependant si M. Denoël possédait par personne interposée des parts dans les Editions Domat-Montchrestien, ou s’il existait un sous-seing privé, entre Mme Loviton et lui. Il ne m’a jamais entretenu de la question.

J’ai été congédié des sociétés des Editions Denoël par Mr Couillard, directeur adjoint des Domaines, pour le motif de suppression d’emploi, le 12 janvier 1948, à l’instigation de Mme Loviton, devenue gérante des Editions Denoël, depuis un certain temps.

L’administrateur provisoire, Mr Maximilien Vox, a été remplacé dans ses fonctions au printemps de juin 1947 par Mr Cardin, lequel a été congédié environ trois mois plus tard.

Les fonctions d’administrateur ont été remplies ensuite

par Mr Lacroix, inspecteur des Domaines et séquestre des Editions Denoël.

Il a exercé ses fonctions jusqu’au mois de juin 1947, date à laquelle

le séquestre a été levé.

J’ignore le motif exact du départ des administrateurs provisoires

Vox et Cardin, mais je suis convaincu que c’est à l’instigation

de Mme Loviton qui désirait reprendre la direction de la maison d’édition.

J’ai vu M. Denoël pour la dernière fois le vendredi 30 novembre, vers 12 heures 30. Il m’a mis au courant de l’évolution favorable de son affaire devant la Commission interprofessionnelle d’épuration du Livre, car il avait constitué un dossier important pour réfuter les arguments de ses adversaires. Nous nous sommes entretenus de la marche des Editions Denoël, et c’est en me quittant qu’il m’a dit qu’il comptait reprendre la direction de ses trois affaires, au début du mois de janvier suivant.

Il m’a également fixé rendez-vous pour le lundi 3 décembre à midi 30 à son domicile, 39 boulevard des Capucines. A ma connaissance, aucun tiers ne devait assister à ce rendez-vous car, d’habitude, il me recevait seul. Il ne m’a fait part d’aucun autre rendez-vous auquel il aurait pu se rendre, dans la journée ou les jours suivants.

Le changement d’attitude de MM. Barjavel et Tosi, au lendemain de la mort de Denoël, ne peut être motivé que pour une question d’intérêt. En effet, ces deux derniers, qui ont signé le 20 novembre 1945 la pétition demandant à la Commission d’épuration du Livre de remettre Denoël à la tête de sa maison, sont venus, quelques jours après, demander à Mme Denoël la cession des parts de son mari dans cette affaire, à Mme Loviton.

Je n’ai pas assisté à cette démarche, mais elle a été portée à ma connaissance par Mme Denoël, avant que Mme Loviton fasse état de la soi-disant cession de parts.

Je sais que M. Denoël venait parfois le soir, après la fermeture, aux Editions Denoël. Il me l’a dit lui-même et d’autre part, chaque fois, il laissait la trace de son passage, en laissant les portes ouvertes ou en oubliant d’éteindre la lumière.

Je suis allé un certain nombre de fois rendre visite à Mr Denoël, 39 boulevard des Capucines. J’y ai souvent rencontré son fils auquel il corrigeait les devoirs. J’ai remarqué qu’outre les meubles, il y avait des dossiers, notamment dans une armoire vitrée [...] » [photocopie défectueuse].

Les déclarations de Picq ne sont jamais anodines. Il faut cependant se rappeler que, quand il fait cette dernière déclaration à la police, il a été congédié des Editions Denoël, le 12 janvier 1948, « à l’instigation de Mme Loviton».

En septembre 1946, il déclarait la police qu’il ne croyait pas que Denoël avait « des intérêts directs dans cette société d’édition, mais le fait qu’il amena dans cette société des auteurs importants, dont Paul Vialar, me laisse à penser qu’il devait avoir une part dans l’exploitation de cette affaire ».

Ici, il dit qu’il est « persuadé que M. Denoël avait des intérêts dans les Editions Domat-Montchrestien. M. Denoël a fait transporter des meubles de son bureau personnel des Editions Denoël aux Editions Domat-Montchrestien, peu avant la Libération. »

Il savait en outre, et c’est une information nouvelle, que Denoël avait un bureau permanent aux Editions Domat-Montchrestien, où il travaillait régulièrement et où il avait fait travailler pendant un certain temps sa secrétaire aux Editions Denoël, Madeleine Tardieu-Collet.

Madeleine Collet ne paraît avoir été interrogée que superciellement par la police, alors qu’elle avait été engagée par Denoël dès 1931. C’est, avec le comptable et l’emballeur, la plus ancienne employée des Editions Denoël : elle a suivi la carrière de son patron d’un bout à l’autre. Si elle a fait des déclarations, je n'en ai pas obtenu copie et, de toutes façons, elles n'ont pu porter que sur des sujets secondaires.

Picq termine sa déposition en avalisant celle de Cécile Denoël, selon laquelle Barjavel et Tosi seraient venus chez elle, demander la cession des parts de son mari dans son affaire, au profit de Mme Loviton. Il n’a pas assisté à cette démarche : c’est Mme Denoël qui l’en a informé, « avant que Mme Loviton fasse état de la soi-disant cession de parts. »

On peut penser, et les policiers ne se priveront pas de l'écrire,

que Picq perd ce jour-là une bonne partie de sa crédibilité.

Ses « compléments d’information » ressemblent trop à un

règlement de comptes avec Jeanne Loviton.

Le 7 : Audition d’Yvonne Debeauvais dite George Day, 59 ans, écrivain, qui, depuis sa première déclaration, le 24 octobre 1946, est devenue secrétaire générale de la Société des Gens de Lettres à Paris.

Elle confirme ses déclarations précédentes, en ajoutant que, « pendant deux ou trois mois, à la demande de M. Denoël, j’ai assuré le remplacement de M. Jean Moreau, employé à la librairie des Trois Magots, avenue de La Bourdonnais. Par la suite Mr Denoël a vendu cette librairie ; il ne m’a fait aucune confidence et j’ignore en somme les raisons qui l’ont poussé à faire cette vente.

Il m’est arrivé d’acheter pour le compte de Denoël, à la Salle des Ventes, quelques livres de luxe ou de collection. Ces livres n’étaient pas destinés à monter une nouvelle librairie. M. Denoël les gardait pour lui-même ou pour son fils. Leur valeur ne représentait pas une somme élevée. »

Mai

Le 25 : Le commissaire de la police judiciaire Henri Mathieu adresse au juge Gollety son rapport concernant le meurtre de Robert Denoël. C’est un document imposant de 75 pages signé par les inspecteurs Voges et Colletta, qui ont mené durant quatre mois cette troisième et dernière enquête.

Ils commencent par rappeler les faits à la lumière de la première enquête menée en 1945-1946 par l’inspecteur Ducourthial. Je n’en retirerai que les éléments nouveaux et les commentaires des inspecteurs.

L’agent Testud s’est rendu à l’avertisseur de police situé à 100 ou 150 mètres de la victime, sur le même trottoir, dans la direction de la rue de Varenne. Environ cinq minutes plus tard, le car de police secours arrivait sur les lieux avec cinq gardiens.

A l’hôpital Necker, après que la mort de l’éditeur ait été confirmée, Jeanne Loviton a été invitée à accompagner les agents au poste central du 7ème arrondissement, rue de Grenelle, où elle devait être interrogée quelques heures plus tard par les enquêteurs.

Le gardien Testud, dans la nuit même du drame, faisait son rapport sur l’attentat dont il confirmait les termes dès le lendemain par procès-verbal.

La première enquête ne devait pas permettre de découvrir des éléments nouveaux et parmi les hypothèses envisagées, celle du crime crapuleux apparaissait comme la plus vraisemblable.

La « deuxième » enquête menée par le même inspecteur à partir du 13 août 1946 n’a donné aucun résultat, malgré la nouvelle orientation donnée aux investigations, basée sur les allégations de la partie civile, selon laquelle le crime aurait eu l’intérêt pour mobile.

En conclusion, les premiers enquêteurs émettent l’hypothèse que la cession, par Denoël, de toutes ses parts au profit des Editions Domat-Montchrestien, peut être régulière comme elle peut constituer des manœuvres consécutives à la mort de Denoël alors que rien ne prouve que le meurtre soit une des conséquences de la préméditation de ces manœuvres.

Voges et Colletta font leurs observations concernant ces deux enquêtes :

« 1°) La partie civile, aujourd’hui si mordante, semble avoir été très conciliante au lendemain du drame, au point d’avoir omis de prendre toute mesure conservatoire en vue de la sauvegarde des intérêts de la victime. Ces mesures qui auraient pu apporter à l’enquête des éléments majeurs, s’avèrent inutiles aujourd’hui, toute tentative en ce sens étant d’avance vouée à l’échec.

2°) La voiture utilisée par Denoël et restée sur les lieux du drame, n’a pas été examinée alors qu’il aurait été intéressant de connaître les origines de la panne dont il a été victime.

3°) Le chauffeur de taxi qui a ramené Mme Loviton sur les lieux n’a pas été interpellé. Son audition, sans grande portée peut-être, aurait néanmoins permis de connaître l’attitude et le comportement de cette dernière au cours du trajet.

4°) Mme Marion Delbo, épouse Jeanson, chez qui le couple Denoël-Loviton a passé l’après-midi à Saint-Brice, le jour même du drame, n’a pas été consultée malgré l’importance que pouvait présenter une telle déposition.

5°) Le couple qui accompagnait Denoël-Loviton à l’aller et au retour de Saint-Brice, chez la même hôtesse, n’a pas non plus été entendu. »

Ils envisagent ensuite les différentes hypothèses :

1°) crime crapuleux

2°) crime passionnel

3°) crime politique

4°) crime d’intérêt

5°) règlement de compte

« 1° Le crime crapuleux, retenu par les enquêteurs lors des enquêtes précédentes, bien que la victime n’ait pas été volée, geste qui pourtant en toute logique aurait dû en quelque sorte justifier l’agression, paraît avoir été envisagé sous tous ses aspects.

A priori, cette hypothèse étayée uniquement sur des suppositions, ne nous paraît pas invraisemblable puisque rien ne paraît devoir l’infirmer, tout au moins jusqu’à présent. Mais il nous semble superflu de nous y attarder, étant donné que tous les éléments s’y rattachant paraissent avoir été épuisés.

2° Le crime passionnel. Nous savons dans quelles conditions Denoël avait quitté le domicile conjugal, un peu avant la Libération.

Une lettre, dont copie a été versée au dossier du juge au cours des informations précédentes, est évocatrice à cet égard, quoi que puisse en penser la partie civile, qui laisse entendre que cette lettre n’était qu’un brouillon, qu’elle n’a jamais été expédiée et que, quelques jours avant sa disparition, Denoël avait, dans une communication téléphonique, permis à sa femme d’espérer que bientôt il regagnerait le domicile conjugal.

De l’autre côté, Mme Loviton, femme débordante d’activité, très intéressée, dit-on, éprise peut-être plus de ce que représentait la personnalité de Denoël dans le monde littéraire que de l’homme lui-même.

En envisageant objectivement l’hypothèse du crime passionnel, nous sommes amenés à penser que Mme Denoël pouvait éprouver plus de ressentiment à l’égard de son mari que Mme Loviton à l’égard de son amant.

La première, en effet, perdait non seulement sa situation matérielle promise aux plus grands espoirs, mais le renom de son mari, dont le talent était reconnu par tous dans les milieux littéraires où cherchait à briller Mme Denoël.

Tandis que la seconde aurait perdu un ami sans doute, en qui elle voyait un associé capable de par son activité et ses connaissances techniques, de l’aider à satisfaire toutes ses convoitises, même les plus ambitieuses.

Au moment du crime, la première était chez des amis, dans le quartier de l’Etoile, et l’autre se trouvait incontestablement au poste central 7ème, rue de Grenelle ; quant à Bruyneel, il dînait en compagnie de la bonne et d’une autre personne au domicile de Mme Denoël.

Aucun fait n’a été relevé appuyant l’hypothèse du crime passionnel.

3° Crime politique.

Denoël ne semble avoir appartenu à aucun parti politique et ses opinions sont mal connues mais il semble, si on en juge d’après son activité, qu’elles penchaient plutôt vers les milieux collaborationnistes.

Cette collaboration avec l’occupant, qui était également celle de la plupart des éditeurs parisiens, ne semble pas lui avoir attiré des ennuis dans les milieux politiques.

Comme la plupart de ses confrères d’ailleurs, il semble plutôt avoir agi par besoin ou par esprit de lucre, qu’avoir obéi à des sentiments partisans. On le représente d’ailleurs comme un homme ambitieux, ayant de gros besoins d’argent.

Il aurait, soi-disant, reçu quelques lettres de menaces durant l’Occupation, et même un dessin représentant un cercueil, mais ces menaces paraissent avoir été plutôt le fait de résistants ou anti-collaborateurs que de mouvements ou groupements politiques.

D’autre part il apparaît que Denoël circulait journellement dans Paris à vélomoteur et que, par conséquent, il était particulièrement vulnérable et que, si ses ennemis politiques avaient voulu l’abattre, ils auraient pu par exemple mettre leur projet à exécution lorsqu’il quittait ou regagnait le domicile de sa maîtresse, 11 rue de l’Assomption, rue peu passante, surtout le soir.

Aucune indication, si fragile soit-elle, ne vient à l’appui de cette hypothèse qui apparaît ainsi comme étant l’une des plus invraisemblables.

4° Crime d’intérêt.

Quelle était la situation pécuniaire de Denoël au moment de sa mort ? elle est mal définie et, à part les intérêts qu’il possédait aux Editions de la Tour, aucune certitude n’a pu, en dépit de nos efforts, être recueillie à ce sujet. D’après les dires de la partie civile, il est vrai, la situation financière de la victime était importante.

Outre le profit substantiel que lui auraient procuré les Editions Denoël, durant l’Occupation et jusqu’au moment où cette maison a été pourvue d’un administrateur provisoire, il disposait des revenus des Editions de la Tour, desquelles il escomptait de grandes rentrées d’argent, au moment de sa mort.

De plus, il se serait livré au cours de l’Occupation et même après la Libération à des opérations plus ou moins licites qui lui auraient rapporté une masse de capitaux importants, qu’il aurait investis dans l’achat d’or et de devises.

Mais l’argument auquel la partie civile paraît attacher le plus d’intérêt est incontestablement la cession des parts des Editions Denoël dont Denoël était porteur au moment de sa mort et les intérêts qu’il possédait dans les Editions Domat-Montchrestien.

Les allégations de la partie civile, et plus particulièrement en ce qui concerne le dernier paragraphe, sont vivement combattues par la partie adverse, notamment Mme Loviton. Elle prétend entre autres, sans en apporter la preuve formelle, qu’elle est venue en aide matériellement et moralement à la victime, la plupart du temps démunie de ressources, principalement pour faire tourner les Editions de la Tour, et que la cession des parts des Editions Denoël, envisagée dès le mois de février 1945, lui a été consentie au mois d’octobre de la même année par Denoël, en vue de se procurer de l’argent pour rembourser des créanciers. »

Les inspecteurs passent en revue les quatre témoins favorables à la partie civile :

- Albert Morys, dont on connaît déjà toutes

les déclarations.

- Auguste Picq, dont ils rapportent une phrase qu’on ne trouve pas dans ses dépositions : « Le dossier devant constituer la défense de M. Denoël a été vu par moi, dans le bureau de M. Tosi, à un moment où il le compulsait, après le décès de M. Denoël. » Ni les inspecteurs, ni Me Rozelaar, ne paraissent s’être servi de cette révélation surprenante.

- Gustave Bruyneel, qui a déclaré : « Un jour Denoël m’a fait remarquer que l’or baissait et que si le louis descendait au cours de 1200 francs, il en achèterait encore pour un million. Il n’a pas, à ma connaissance, donné suite à ce projet mais il n’en est pas moins vrai, ainsi qu’il résulte de cette conversation, qu’il en possédait en plus ou moins grande quantité. »

- Fernand Houbiers, qui a déclaré : « Je lui avais conseillé d’acheter de l’or et je puis affirmer que trois ou quatre fois il m’a montré, dans l’un des tiroirs de son bureau de la rue Amélie, une vingtaine de pièces d’or qu’il me disait avoir achetées. Il m’a dit un jour en avoir pour un million cinq cents mille francs. J’ignore ce qu’il a fait de cet or mais je suppose qu’il l’a remis à une ou deux personnes ayant sa confiance.

Au cours d’une autre conversation, il m’a dit avoir 40 % des parts des Editions Domat-Montchrestien mais sans préciser comment il était entré en possession de ces parts. Il a ajouté qu’il espérait bien, quand il serait divorcé, que son amie lui donnerait le complément pour qu’il devienne majoritaire.

Je ne puis donner aucune indication en ce qui concerne le drame. Entre la Libération et la date de sa mort, j’ai vu une dizaine de fois Robert Denoël. Il m’a dit avoir préparé un dossier, pour la Commission d’Epuration du Livre, en vue d’assurer sa défense. Il m’a dit que s’il était inculpé, beaucoup d’autres éditeurs le seraient en même temps que lui car son dossier contenait des preuves. Il m’a affirmé avoir été menacé mais sans me donner de détails.

La dernière fois que j’ai vu Robert Denoël, il était porteur d’une petite mallette qui contenait, d’après ses dires, tout son or. Il m’a dit avoir l’intention d’échanger cet or contre des dollars et m’a demandé mon avis à ce sujet. Il m’a fait soupeser la mallette et j’ai estimé son poids très approximativement à 2 ou 3 kilos. J’ignore s’il a fait l’échange de cet or contre des dollars. »

Voges et Colletta considèrent ensuite les 12 témoins favorables à la défense :

- Yvonne Dornès, qui a déclaré : « Je n’entretenais pas de relations personnelles avec M. Denoël, mais avec Mme Loviton. C’est ainsi que je l’ai toujours rencontré avec elle. »

- George Day, qui a déclaré : « Je

précise que pendant deux ou trois mois, à la demande de M.

Denoël, j’ai assuré le remplacement de M. Jean Moreau,

employé à la librairie des Trois Magots, avenue de La Bourdonnais.

Il m’est arrivé d’acheter pour le compte de Denoël, à la

Salle des Ventes, quelques livres de luxe ou de collection. Ces livres n’étaient

pas destinés à monter une nouvelle librairie. M. Denoël

les gardait pour lui-même ou pour son fils. Leur valeur ne représentait

pas une somme élevée. »

- Paul Vialar, interrogé pour la première fois, qui a déclaré : « J’ai perdu de vue M. Denoël au début de la guerre, puis au cours de l’Occupation, à la faveur de mes passages à Paris, j’ai eu des rapports avec lui. C’est à ces occasions qu’il m’a remis de l’argent qu’il me devait.

J’ai regagné Paris vers le début de l’hiver 1945 ; j’ai revu M. Denoël à cette époque puis ma femme ayant eu un accident d’automobile fin novembre, je n’ai plus revu M. Denoël jusqu’à sa mort. Entre-temps j’ai reçu de lui un coup de téléphone ayant trait à l’accident de ma femme.

J’ai appris la mort de M. Denoël par un coup de téléphone d’un ami, M. Holer, qui est également une relation de Mme Denoël.

Mme Loviton que je connaissais également m’a confirmé la mort de Denoël dès le jour même à la suite d’un appel téléphonique. Je lui ai rendu visite chez elle ; je l’ai trouvée absolument prostrée et désespérée. Elle a fait allusion à l’accident dont avait été victime ma femme et dont un semblable détruisait son propre bonheur.

Quant au drame proprement dit, je ne sais strictement rien, j’ai appris quelques détails par la presse, qui m’ont été confirmés ensuite par Mme Loviton. Je ne connais pas d’ennemis politiques à M. Denoël, ni sur le plan professionnel. Je n’ai aucune idée du mobile de l’assassinat de M. Denoël.

Il est exact que quelques jours après la mort de M. Denoël, j’ai rendu visite à sa femme en compagnie de MM. Barjavel et Percheron, mais à aucun moment il n’a été question tant au cours de cette visite qu’à toute autre époque, d’une démarche pour l’amener à céder les parts de son mari dans la société Denoël à Mme Loviton, cette cession ayant déjà été faite, tout au moins d’après les propres déclarations de M. Denoël.

En effet M. Denoël, au mois de mars 1945, m’avait fait part de son désir de céder les parts qu’il détenait à la société Denoël à Mme Loviton. Puis peu de temps avant sa mort, il m’avait confirmé que cette cession avait été réalisée.

En réalité la visite faite à Mme Denoël avec MM. Barjavel et Percheron avait pour but de la mettre ou courant des intentions de Mme Loviton vis-à-vis du mineur en vue d’assurer son avenir et son entrée dans la maison lorsqu’il en aurait l’âge.

A l’époque du décès de M. Denoël j’étais en contrat avec les Editions Domat-Montchrestien. Ce contrat a été signé par l’intermédiaire de M. Denoël qui m’avait mis en rapport avec Mme Loviton au mois de mars 1945.

Je n’ai jamais eu de contrat avec les Editions de la Tour ni aucun engagement. Je suis actuellement sous contrat avec les Editions Domat-Montchrestien jusqu’à terminaison du contrat signé en 1945 et avec différentes grandes maisons d’édition.

J’ai eu un contrat avec les Editions Denoël, qui s’est terminé à l’époque où j’ai traité avec les Editions Domat Montchrestien. »

- Robert Beckers, qui a déclaré : « Je n’ai appris le décès de Denoël que le lendemain par la radio. Je ne suis probablement pas sorti de chez moi la journée du 2 décembre mais en tout cas, je suis absolument sûr de n’être pas sorti entre l’appel téléphonique de M. Denoël vers 20 heures, et l’annonce de sa mort à la radio.

Si mes souvenirs sont exacts, le mardi 4 décembre, j’ai déjeuné avec Mme Denoël à son domicile, peut-être également en compagnie de M. Barjavel.

A l’issue de ce déjeuner, M. Vialar et Mme Vialar sont également venus ; au cours de la conversation, il a été décidé qu’une réunion d’auteurs de la maison qui pourraient être joints aurait lieu, afin de défendre la mémoire de M. Denoël et de sauvegarder les intérêts des Editions Denoël qui étaient également ceux des auteurs.

J’ai proposé comme lieu de réunion l’appartement de Mme Lenoir, 56 rue Galilée à Paris (8e). Je n’ai pas assisté à la réunion mais je puis citer plusieurs personnes qui en ont fait partie :

M. Paul Vialar, M. René Barjavel, M. Raymond Dupé, directeur du Théâtre des Nouveautés [sic pour Gilbert Dupé], M. Percheron, une dame dont le nom m’échappe, auteur de « Mourad » [Lucienne Favre], Jean Proal. Mme Loviton n’a pas assisté à cette réunion.

A aucun moment Mme Denoël ne m’a parlé d’une démarche qui aurait été faite auprès d’elle par certaines personnes pour l’inviter à céder les parts de son mari dans les Editions Denoël à Mme Loviton. Je n’ai entendu parler de cette soi-disant démarche que dernièrement, mais je suis incapable d’indiquer par qui, probablement par M. Barjavel.

Très peu de temps après le décès de M. Denoël, probablement dans la semaine qui a suivi le décès, en tout cas avant l’enterrement, j’ai appris soit par M. Barjavel, soit par M. Vialar, soit par M. Percheron, et certainement pas par personne d’autre, que Mme Loviton avait proposé à Mme Denoël par personne interposée, de lui verser des mensualités qui lui auraient permis d’élever le fils de Robert Denoël, et qu’elle lui aurait fait proposer en même temps de faire entrer le jeune Robert Denoël dans la maison d’édition de son père, quand il aurait été assez âgé pour se familiariser avec le métier d’éditeur, s’il en manifestait le goût.

En agissant ainsi, Mme Loviton agissait comme propriétaire des parts de Robert Denoël dans la société d’édition, ainsi du reste que nous en étions tous convaincus. »

- Maximilien Vox, qui a déclaré : « Je n’ai connu Mme Loviton qu’après ma nomination ; j’ignore si elle est intervenue en quoi que ce soit, mais cela m’étonnerait car, à cette époque, elle n’avait certainement pas l’oreille dans les milieux officiels.

Vers le milieu de l’année 1946, j’ai envisagé sérieusement de démissionner de mes fonctions mais je n’ai pu, en réalité, les résilier que vers le mois de juillet 1947, à la suite de l’acceptation du service juridique du ministère de l’Education nationale. Je n’ai pas encore reçu quitus de ma gestion. »

- René Barjavel, qui a déclaré : « Il est absolument faux que j’aie demandé à une certaine époque à Mme Denoël qu’elle veuille bien céder à Mme Loviton certaines parts appartenant à M. Denoël dans la Société des Editions Denoël. A l’époque où j’aurais fait ces soi-disant demandes, je ne connaissais qu’à peine Mme Loviton (je ne l’avais vue que trois ou quatre fois) et d’autre part, je ne l’avais pas revue depuis la mort de M. Denoël. »

- Guy Tosi, qui a déclaré : « Il est parfaitement exact que peu de jours avant sa mort, M. Denoël m’avait dit avoir cédé toutes les parts qu’il possédait aux Editions Denoël aux Editions Domat-Montchrestien. La situation financière de M. Denoël n’a jamais été brillante, notamment au cours de l’année 1945 ; il était réellement gêné et c’est ainsi que j’ai été amené à lui prêter une somme de 25.000 francs. »

- Maurice Percheron, qui a déclaré : « Au mois de mars 1945, M. Denoël a sollicité du docteur Marette un prêt de 300.000 francs, je crois. Ce dernier n’ayant pu lui donner satisfaction, il s’est adressé à moi. A cette époque j’ai avancé à M. Denoël une somme de 200.000 francs. En contrepartie il m’a offert spontanément dix-huit parts dans la Société des Editions de la Tour, avec promesse de rétrocession lorsqu’il me rembourserait. Je lui ai alors signé un acte de rétrocession en blanc.

J’ai connu Mme Loviton par l’intermédiaire de M. Denoël après la Libération. Il avait envisagé au début de 1945 la cession des parts qu’il possédait aux Editions Denoël à Mme Loviton, vraisemblablement dans le but de se procurer de l’argent et de resserrer les liens qui l’unissaient à cette femme expérimentée.

J’ai appris la mort de M. Denoël le lendemain matin par l’intermédiaire de Mme Denoël, qui m’a téléphoné. J’ai été atterré de cette nouvelle car j’avais vu M. Denoël la veille ou l’avant-veille.

Dans la matinée j’ai téléphoné à Mme Loviton. C’est sa bonne qui m’a répondu, elle m’a fait part de l’état désespéré dans lequel se trouvait Mme Loviton. Je lui ai fait répondre que je me tenais à sa disposition pour l’accompagner à l’hôpital, pensant qu’elle tiendrait à se pencher une dernière fois sur le corps de son ami. C’est ce qui a été fait.

Je ne me rappelle plus exactement à la suite de quelle circonstance Mme Loviton m’a chargé de faire part à Mme Denoël de son désir d’assurer les frais d’obsèques. A la suite d’une ruse de Mme Denoël, cette proposition n’a eu aucune suite.

Le même jour, j’ai rencontré Mme Denoël à l’hôpital et le lendemain, je suis allé chez elle présenter mes condoléances et me mettre à sa disposition.

Je n’ai pu, ce jour-là ou à tout autre moment, faire part à Mme Denoël de l’intérêt qu’elle aurait à céder les parts que son mari possédait aux Editions Denoël à Mme Loviton, puisque je savais que cette dernière les avait déjà acquises. Je n’ai pu lui parler que du rachat des parts détenues par les Domaines, pour qu’elles ne tombent pas ultérieurement dans les mains d’un concurrent.

Je n’avais aucun intérêt direct ou indirect dans les Editions Denoël mais, ainsi que je l’ai déjà indiqué, j’en avais dans les Editions de la Tour, puisque j’étais porteur de parts.

Il est inexact que j’aie fait une démarche de la part de Mme Loviton auprès de Mme Denoël ou à qui que ce soit en vue de lui proposer le rachat des parts des Editions de la Tour pour la somme de 2.000.000 de frs ou de toute autre somme.

Je ne me rappelle pas m’être opposé à ce que les cessions en blanc concernant mes parts soient remises à la succession. Cette opposition est cependant vraisemblable, parce que j’estimais que cette rétrocession n’avait plus à jouer du fait de la mort de M. Denoël.

Denoël m’a remis en novembre 1945 l’accord signé entre lui et Bruyneel se rapportant au renvoi de ce dernier. J’ai toujours ce document en ma possession ou plutôt il est actuellement entre les mains de Maître Penaud, avocat à la Cour, 62 rue François Ier à Paris. Je n’ai jamais remis ce document à la police.

Le soir du drame, c’est-à-dire la nuit du 2 au 3 décembre 1945, je suis resté chez moi ; j’ai joué aux cartes l’après-midi chez mon cousin M. Jacques Trefouel, 205 rue de Vaugirard à Paris. Je suis rentré chez moi pour dîner et je ne suis pas ressorti.

Si, au cours de la nuit, je n’ai pas répondu aux appels téléphoniques qui ont pu m’être adressés par Mme Denoël, c’est qu’on ne m’a pas appelé ou que je n’ai pas entendu. Je ne me souviens pas que mon appareil ait été en dérangement à cette époque. »

Les policiers l’ont interrogé à propos de ses démarches auprès de l’homme d’affaires Georges Hagopian : « Je ne le connaissais pas avant la mort de M. Denoël. J’avais appris par M. Denoël que nous devions avoir un rendez-vous chez ce M. Hagopian, le mercredi 5 décembre, pour nommer une nouvelle gérante des Editions de la Tour. J’allai donc le voir à peu près à cette époque pour qu’il me remette les rétrocessions en blanc des Editions de la Tour.

Je le revis une seconde fois. Les parts représentaient la garantie de l’argent prêté à Denoël et les rétrocessions n’avaient plus lieu de jouer du fait de la mort de Robert Denoël, éditeur. La cession des 18 parts était réelle et temporaire. »

En réponse aux questions suivantes qui lui ont été posées, le docteur Percheron a déclaré :

Demande : Quelle a été la réponse de M. Hagopian ?

Réponse : La première fois qu’il ne pouvait pas et la seconde fois qu’il était obligé de remettre les actes à la succession.

Demande : Avez-vous offert à M. Hagopian de le rémunérer ?

Réponse : Non.

Demande : M. Hagopian a déclaré en outre qu’il avait reçu deux ou trois coups de téléphone d’un homme et d’une femme qui ont insisté auprès de lui pour la remise de ces actes, ajoutant qu’il serait rémunéré. Ces coups de téléphone concernaient seulement les actes de cession de parts signés par vous ?

Réponse : Je ne suis pas au courant. »

- Françoise Pagès du Port, qui a déclaré : « M. Denoël, qui devait se séparer de Bruyneel, porteur de parts fictives dans la Société des Editions de la Tour, m’avait pressentie pour me céder une partie des parts de Bruyneel. J’avais accepté et c’est ce jour-là qu’il m’avait fixé rendez-vous pour la cession des dites parts, le 3 ou 4 décembre 1945 chez son homme d’affaires, M. Hagopian.

Mme Georges Day (Debeauvais) devait également recevoir l’autre moitié des parts et devait assurer les fonctions de gérante de cette affaire.

Mme Loviton, qui avait consenti de larges avances aux Editions de la Tour et qui, par conséquent, était intéressée à cette maison en raison de sa situation vis-à-vis de M. Denoël, ne pouvait apparaître dans cette affaire. C’est pourquoi M. Denoël m’a demandé d’accepter cette cession fictive, étant au courant des liens d’amitié qui existaient entre Mme Loviton et moi.

Cette réunion, bien entendu, n’a pas eu lieu. J’ignore si quelqu’un d’autre devait y assister. »

- Jean Lucien, administrateur de biens, qui a déclaré : « M. Denoël m’a été présenté au mois de mars 1945 par Mme Loviton, en vue de préparer un acte de cession de parts. Un acte a été établi à cette effet portant sur la cession de 1515 parts dont M. Robert Denoël était propriétaire, au profit des Editions Domat-Montchrestien. Dans l’incertitude de la personne qui signerait l’acte au nom des Editions Domat-Monchrestien, aucun nom n’avait été porté sur cet acte.

Le dit acte a été complété par le nom de Mme Loviton et par la suite le 25 octobre1945, la signature n’a pas eu lieu plus tôt, M. Denoël étant jusqu’alors sous le coup d’une instance en Cour de Justice.

Quelques temps après le 30 novembre, je crois, M. Denoël m’a téléphoné en m’informant qu’il avait été réglé du prix de sa cession et que je pouvais faire enregistrer l’acte, ce qui a été fait le 8 décembre. »

- Jean Streichenberger, conseiller juridique de Maximilien Vox, qui a déclaré : « Au sujet de l’affaire Denoël je puis déclarer que je n’étais ni le conseil de Mme Loviton ni de M. Denoël. Je suis intervenu une seule fois dans les questions intéressant ces deux personnes à titre de consultant et à la requête d’un tiers qui était mon client. Je ne puis naturellement révéler ce qui a été dit dans mon cabinet, étant lié par le secret professionnel.

Cependant je puis ajouter que l’avocat d’une des parties m’a longuement téléphoné il y a quelques jours et que, le sachant comme moi lié par le secret professionnel, je ne lui ai pas caché ce que je me rappelais de l’entretien. Nous sommes arrivés à la conclusion commune que mes souvenirs n’étaient d’aucune espèce d’intérêt pour l’affaire en cours. »

- Jeanne Loviton, qui a déclaré : « M. Denoël m’avait dit : 'Je vais quitter ma femme, es-tu bien d’avis que je laisse tout ?'. Je lui ai répondu 'oui'.

M. Denoël est arrivé boulevard des Capucines avec deux valises contenant du linge, un ou deux vêtements et quelques petites affaires. Il m’avait dit : 'Je repars dans la vie comme un étudiant.'

L’appartement du boulevard des Capucines n’a été qu’un refuge pour M. Denoël ; il venait tous les jours chez moi, rue de l’Assomption, soit pour y prendre ses repas, soit pour y passer la nuit.

Dans le fond de mon pavillon se trouve un petit bungalow de deux pièces, que j’ai aménagées pour M. Denoël. Le 29 novembre, il s’est fait domicilier 9 rue de l’Assomption. C’est donc vers le début de l’année 1945 que j’ai vécu en union libre avec M. Denoël.

Tout le temps j’ai été amenée à venir en aide matériellement à M. Denoël. Lorsque M. Denoël avait besoin de fonds pour ses affaires, je les lui avançais. Je lui ai prêté en tout 1.450.000 francs sans aucune garantie, sans aucun papier.

J’avais la plus extrême confiance en l’homme que j’allais épouser. Je savais que le remboursement devait avoir lieu en décembre, car les fonds avaient été employés pour la fabrication de livres, qui devaient être vendus en décembre. Je n’ai pas été remboursée.

Le but de M. Denoël était de ne plus s’intéresser à des questions financières et je n’ai jamais eu l’intention de l’intéresser aux Editions Domat-Montchrestien. »

A propos de l’achat des parts de Denoël : « Vers février 1945, à la demande de M. Maximilien Vox, administrateur provisoire des Editions Denoël, nous nous sommes rendus, M. Denoël et moi, chez M. Streichenberger, conseiller juridique, rue Saint-Lazare.

Assistaient à cette entrevue M. Maximilien Vox, M. Pouvrot [sic pour Pouvreau], secrétaire général des Editions Denoël, un représentant de la Banque Worms, M. Denoël et moi. M. Maximilien Vox a exposé la nécessité pour trouver des capitaux de céder les parts Robert Denoël à une société d’édition ayant du crédit. M. Denoël et moi n’étions allés à cette réunion qu’en observateurs.

Robert Denoël avait de son côté pensé à céder ses parts aux Editions Domat-Montchrestien. Nous nous sommes rendus au cabinet Lucien, 11 rue Bernoulli, en février ou mars 1945, pour lui demander d’établir l’acte de cession. J’ai fait observer à M. Lucien que le nom de la gérante habilitée à signer, pour la Société Domat-Monchrestien, devait être laissé en blanc car on ne savait pas à cette époque qui de Mme Dornès ou moi allait être nommée gérante ; ceci après que M. Lucien eût dit à M. Denoël et à moi que de toute façon l’acte ne pouvait être passé qu’après accord de l’Administration des Domaines, séquestre des bien Andermann.

En effet, d’après les statuts, l’Administration des Domaines avait le droit d’exercer un droit de préemption sur les parts mises en vente. A la suite de cette visite chez M. Lucien, Robert Denoël écrivit à l’Administration des Domaines pour lui demander si elle avait l’intention de se porter acquéreur des 1 515 parts que Robert Denoël avait l’intention d’aliéner. Je crois qu’environ deux mois après, l’Administration des Domaines fit savoir à Robert Denoël qu’elle renonçait à se porter acquéreur des parts.

A ce moment, M. Lucien avertit M. Denoël qu’un obstacle demeurait encore et qu’il ne pourrait vendre ses parts tant qu’un jugement ne serait pas intervenu dans le procès d’intelligence avec l’ennemi qui lui était fait.

Ce n’est qu’en fin juillet 1945 que Robert Denoël obtint une ordonnance de classement dans cette affaire. Je me trouvais alors hors de Paris, faisant une cure. Robert Denoël vint me retrouver au mois d’août. Il regagna Paris les premiers jours de septembre, et moi-même je fus de retour le 15 septembre.

Débordés par nos occupations, nous n’eûmes pas le temps de régulariser la cession de parts avant le 25 octobre, date à laquelle nous nous rendîmes chez M. Lucien pour compléter les actes antérieurement préparés ; ayant gardé personnellement la gérance, mon nom fut dactylographié dans le seul blanc qui existait dans cet acte, avec celui de la date, naturellement. En effet, l’acte de cession avait dès l’origine porté les noms du cessionnaire et du bénéficiaire de l’acte, les Editions Domat-Monchrestien.

Ma trésorerie ne me permettant pas le règlement de l’achat des parts au 25 octobre 1945, s’élevant à 757.000 francs, l’acte étant rédigé pour donner quittance de cette somme, nous avons prié M. Lucien de garder l’acte en dépôt jusqu’au jour où le règlement interviendrait. Le 30 novembre 1945 j’ai réglé cette somme à Robert Denoël en espèces et sans témoin.

C’est Robert Denoël qui a téléphoné à M. Lucien pour lui dire que le règlement était intervenu et qu’il fasse enregistrer les actes. J’ai appris par la suite que M. Lucien avait fait enregistrer les actes le 8 décembre 1945.

J’affirme qu’aucune idée de fictivité n’a pu entacher l’acte de cession. Robert Denoël était absolument décidé à vendre ses parts

1° pour en toucher le montant dont il avait un besoin pressant pour éteindre des dettes criardes

2° parce que son intention était pour l’avenir d’assurer la haute direction littéraire des Editions Denoël, en se dégageant de la charge qu’il n’avait pu supporter, des soucis administratifs et financiers. »

Les policiers lui ont posé plusieurs questions précises :

Demande : Veuillez indiquer comment Mme Dornès a réglé les parts qu’elle vous a achetées, ainsi qu’à M. Germain Martin.

Réponse : Il m’est impossible de me souvenir, étant donné que nous avons été constamment en compte, Mme Dornès et moi.

Demande : Sur le carnet de poche de M. Denoël, à la date du 1er décembre 1945, on relève certaines sommes en face de différents noms et notamment « Jeanne » 310 et « Jeanne » 120. On peut supposer que ces sommes indiquent des milliers de francs. Avez-vous reçu de M. Denoël 430.000 francs ?

Réponse : Je n’ai rien reçu de M. Denoël. Tout ce que je peux supposer c’est que sur des rentrées futures qui devaient intervenir courant décembre, il avait par avance fait une répartition de ces rentrées qui pouvaient être soit les amortissements de dettes, soir des projets de travaux.

Demande : Aviez-vous des intérêts aux Editions de la Tour ?

Réponse : Non, j’avais seulement engagé des capitaux qui devaient m’être remboursés dans le courant du mois de décembre.

Demande : Quelle était la réunion qui devait avoir lieu le 3 décembre, réunion à laquelle devait assister Mlle Pagès du Port ?

Réponse : Je crois me souvenir que cette réunion devait avoir lieu non le 3 mais le 4 ou 5 décembre. M. Denoël avait convoqué chez M. Hagopian Mlle Pagès du port et Mme George Day (Debeauvais) pour leur transmettre les parts de M. Bruyneel dans les Editions de la Tour, Mme George Day devait être nommée gérante. »

Plus loin, Mme Loviton précise :

« Je puis affirmer que M. Denoël n’a eu aucune activité clandestine après la Libération. Il se savait recherché et il n’aurait certainement pas commis d’imprudence. En outre, ce n’était pas dans son caractère de faire du marché noir. Il a peut-être acheté du papier au marché noir mais, dans ce cas, il l’aurait gardé pour lui. »

Et, à la question suivante : « Plusieurs témoins ont déclaré avoir vu M. Denoël en possession d’or, est-ce exact?», elle répond :

« C’est absolument faux. Je sais qu’il a eu, à un moment, quelques pièces d’or, c’était avant la Libération, et comme il a tout laissé à sa femme moins 200.000 frs en la quittant, c’est Mme Denoël qui est à la tête de ces pièces. »

- Georges Hagopian, dont on peut lire les déclarations dans la deuxième enquête de police.

Commentaires des inspecteurs : « Les dires de l’une et l’autre des parties sont pratiquement incontrôlables et nous nous trouvons dans l’obligation de nous cantonner dans le domaine des suppositions, en nous appuyant uniquement sur les témoignages recueillis, dont la plupart, nous devons bien le dire, nous paraissent entachés de partialité.

Nous avons l’impression, en effet, que chaque témoin soutient la thèse qui lui est favorable, sans le moindre souci de la vérité, ni du respect de la mémoire de la victime, qui leur était chère à tous, à un titre quelconque.

Dans ces conditions, il nous paraît difficile d’établir, même approximativement, quelle était la situation matérielle et financière de Denoël au moment de sa mort. Nous allons malgré tout envisager, les unes après les autres, les différentes situations qu’on lui prête, en observant toujours la plus grande objectivité, quelles que soient les critiques que nous puissions nous attirer de part et d’autre.

M. Denoël a-t-il vraiment gagné beaucoup d’argent, tant pendant l’Occupation qu’après la Libération, au point d’avoir pu se procurer une certaine quantité de pièces d’or et de devises qu’il aurait eues encore en sa possession au moment de sa mort ? »

Après avoir passé en revue les déclarations de Bruyneel, Mengelle et Houbiers, les inspecteurs Voges et Colletta écrivent :

« Nous constatons, sans mettre en doute la valeur de ces témoignages, qu’ils n’apportent pas la preuve formelle que Denoël possédait une certaine quantité d’or. Ils sont basés la plupart sur des déclarations que Denoël leur aurait faites, à part Bruyneel qui en aurait vu une grosse poignée, et Houbiers une vingtaine de pièces à 3 ou 4 reprises, vraisemblablement avant la Libération puisqu’ils parlent de la rue de Buenos-Ayres et de la rue Amélie. Il convient par ailleurs de remarquer que ces deux témoins ne disent pas exactement la même chose en ce qui concerne la dernière visite de M. Houbiers à Denoël.

Le premier dit : la veille de sa mort. Le second, la dernière fois que

je l’ai rencontré, sans fixer de date.

D’autre part, au sujet de cette dernière rencontre, l’un

parle d’une poignée d’or qu’il aurait exhibée

dans un café, l’autre d’une mallette qui contenait, d’après

les dires de M. Denoël, tout son or dont il a évalué le

poids, en la soupesant, à 2 ou 3 kilos.

D’autre part, une démarche effectuée auprès d’un sieur Devillers 23 rue Blanche à Paris (9ème), employé de bourse, signalé par M. Bruyneel père comme ayant été mis en relation avec M. Denoël par l’intermédiaire de M. Marette, et avec lequel il aurait été susceptible d’avoir des relations financières, n’a donné aucun résultat.

M. Devillers a fait connaître qu’il avait connu Mme Denoël au début de l’année 1945, pour le compte de laquelle il avait effectué quelques opérations financières, mais qu’il n’avait jamais rencontré M. Denoël, qu’il ne connaissait pas. Il a ajouté qu’il avait cessé toute relation avec Mme Denoël vers le mois de juillet 1945 à la suite d’une longue maladie et que, depuis, il ne l’avait pas revue.

Il ne nous paraît pas invraisemblable malgré tout que Denoël ait eu une plus ou moins grande quantité d’or ou de devises en sa possession, dont il nous est impossible d’évaluer l’importance, même approximativement.

Mais si nous en admettons le principe, la question se pose de savoir ce qu’est ou ce que sont devenus cet or ou ces devises. Nous savons que M. Denoël vivait maritalement avec Mme Loviton, 11 rue de l’Assomption, et qu’en outre, il possédait un pied-à-terre 39 boulevard des Capucines.

Où aurait-il pu le cacher, même à l’insu de sa maîtresse, si ce n’est à une ou l’autre de ces adresses ? Car si nous tenons les déclarations précitées pour exactes, nous ne pouvons envisager un transfert clandestin à l’étranger, tout au moins en ce qui concerne les derniers faits, puisqu’ils se situent juste à l’époque du décès de Denoël.

Or, que répond Mme Loviton à cette question : 'C’est absolument faux. Je sais qu’il a eu, à un moment, quelques pièces d’or, c’était avant la Libération, et comme il a tout laissé à sa femme moins 200.000 frs en la quittant, c’est Mme Denoël qui est à la tête de ces pièces.'

Pour ce qui est des avoirs de Denoël dans les sociétés d’édition : 'M. Denoël possédait-il des intérêts dans la Société Domat-Montchrestien ou la contrôlait-il ? Dans quelles conditions a-t-il pu céder ses parts des Editions Denoël aux Editions Domat-Montchrestien ou à Mme Loviton ? Mme Denoël a-t-elle été l’objet de propositions en vue de la vente de ces parts à Mme Loviton ?'

Autant de questions qui nous paraissent difficiles à résoudre, en raison des difficultés auxquelles nous nous heurtons, consécutives à l’absence de toute mesure de sauvegarde, dont nous avons déjà parlé. Nous essayerons néanmoins de les discuter.

S’il est établi que Denoël avait le contrôle absolu des Editions de la Tour, bien qu’en fait il n’apparaisse pas en nom, il n’en va pas de même pour les Editions Domat-Montchrestien et le sort des parts qu’il avait dans sa propre maison d’édition.

Les parts de la Société Domat-Montchrestien étaient détenues, tout au moins officiellement, au moment de la mort de M. Denoël, par Mme Loviton et Mme Dornès, cette dernière étant majoritaire.

La partie civile affirme que Robert Denoël avait des intérêts dans la Société Domat-Montchrestien, qu’il contrôlait même, soit pour le lui avoir entendu dire, soit parce qu’il paraissait exercer au siège de celle-ci une certaine activité.

Elle émet même l’opinion que la cession de parts consentie par Denoël à Mme Loviton ou aux Editions Domat-Montchrestien, avait pour but de régulariser une situation de fait, c’est-à-dire qu’il contrôlait déjà avant sa mort les Editions Domat-Monchrestien selon une formule qui lui était chère, en faisant appel à un tiers.

Elle base son opinion sur le fait qu’elle [Mme Denoël] aurait été l’objet de sollicitations aussitôt après la mort de M. Denoël de la part de certains de ses collaborateurs, en vue de la cession des dites parts à Mme Loviton avant que la réalisation en soit connue. Mais les témoins, comme dans l’affirmation précédente, n’apportent à l’appui de leurs dires aucun élément. »

L'inspecteur Voges passe en revue les déclarations des témoins Morys, Picq, et Houbiers : « Ainsi que nous le constatons, ces témoignages n’apportent aucun élément susceptible de permettre d’établir d’une façon irréfutable que Denoël avait des intérêts ou contrôlait la Société Domat-Monchrestien et, de cause à effet, que la cession de parts des Editions Denoël, envisagée ou réalisée, avait pour but en quelque sorte de consacrer cette situation de fait.

Les témoignages de la partie adverse ne nous apportent en tout cas, à cet égard, aucune indication. Ils tendent au contraire à établir que la cession de parts dont il s’agit est régulière et que Denoël, non seulement ne contrôlait pas les Editions Domat-Montchrestien, mais qu’il n’y possédait non plus aucun intérêt. »

Il considère ensuite les déclarations de la partie adverse : Dornès, Vialar, Beckers, Vox, Barjavel, Tosi, Percheron, Lucien, Streichenberger, Loviton : « A l’appui des témoignages qui précèdent, nous ne pouvons établir si M. Denoël avait des intérêts dans la société des Editions Domat-Montchrestien, ainsi que les circonstances exactes de la cession de parts consentie par ce dernier à Mme Loviton. »

Les enquêteurs ont, pour la première fois, interrogé Madeleine Tardieu-Collet, 35 ans, secrétaire de Denoël depuis 1930 et qui a quitté les Editions Denoël : « elle n’a pu apporter aucune indication utile à l’enquête sur la participation éventuelle de M. Denoël à cette société d’édition.

D’autre part l’existence d’une contre lettre relative à la cession de parts de Denoël à Mme Loviton, n’a été révélée au cours de l’enquête par personne, de sorte que nous ne pouvons en faire état.

Ce qui nous semble probable, c’est le projet de cession établi antérieurement à la mort de Denoël, mais dans quel but exact ? Est-ce en vue de participer ou de contrôler les Editions Domat-Montchrestien, comme le prétend la partie civile, ou bien uniquement dans le but de se procurer de l’argent pour rembourser ses dettes, ainsi que le prétend Mme Loviton ?

L’enregistrement de l’acte après le décès de M. Denoël, ainsi que les modifications intervenues au Registre de Commerce, tant dans les Editions Denoël que Domat-Montchrestien, n’apportent aucune preuve.

Dans la première éventualité, nous ne voyons pas qui aurait pu représenter Denoël aux Editions Domat-Montchrestien. A notre avis, il ne saurait être question de Mme Dornès, citée par Bruyneel, car nous savons que celle-ci n’avait aucune sympathie pour Denoël.

Nous n’envisageons pas non plus la seconde éventualité. Denoël escomptait de grandes rentrées d’argent courant décembre, Mme Loviton nous le dit elle-même, et il avait assez de crédit pour faire patienter à la rigueur ses créanciers, dont le nombre et l’importance des créances est mal définie, ceux-ci dans la plupart des cas, n’apportant aucune justification qui puisse être contrôlée.

Ce qui nous paraît plus vraisemblable c’est que Denoël, qui comptait refaire sa vie avec Mme Loviton, aurait commencé à mettre son avoir en commun avec Mme Loviton en vue d’une exploitation commune des différentes maisons d’édition qu’ils possédaient, et que celle-ci, à la faveur des circonstances, aurait régularisé la situation, avec la complicité de son homme d’affaires.

Il peut paraître douteux, en effet, que le règlement de la somme de 757 000 francs soit intervenu le 30 novembre, avant-veille de la mort de Denoël, ainsi que Mme Loviton le prétend mais sans en apporter la preuve. De son propre aveu, cette remise de fonds se serait effectuée de la main à la main, sans témoin ni reçu, ce qui peut paraître surprenant de la part d’une femme aussi avisée.

M. Lucien, son homme d’affaires, confirme le coup de téléphone de Denoël annonçant ce soi-disant règlement, mais il n’est pas affirmatif sur la date, s’il l’est sur le fait.

D’autre part il peut paraître surprenant que Denoël ait pu, le jour même, rembourser un certain nombre de créanciers lesquels, ainsi qu’il vient d’être dit, ne paraissent pas non plus être en mesure d’apporter la justification contrôlable de leur prêt et du remboursement.

Pour expliquer la différence des remboursements et de la somme, il est vrai que Mme Loviton a déclaré au cours de l’enquête précédente que Denoël avait consenti un prêt important à une personne qu’elle ne connaissait pas mais, malheureusement, cette personne ne s’est jamais révélée.

Nous rappelons d’autre part l’insistance qu’elle avait mis à obtenir le carnet 'Hermès' de Denoël aussitôt après son décès, ce qui peut laisser supposer qu’il contenait des indications qui pouvaient la gêner. Malheureusement, nous n’avons pu relever aucun indice intéressant pour l’enquête.

Enfin, il convient de mentionner que Mme Loviton s’est rendue en Suisse, peu après la mort de Denoël, soit le 27 février 1946 et le 9 juillet de la même année. Le but avoué de ces voyages est médical ; il aurait sans doute été intéressant de le vérifier, or rien ne semble avoir été fait jusqu’à présent de ce côté.

Pour nous, cette question complexe d’intérêts enchevêtrés est uniquement une conséquence du crime et non la cause ou une des causes.

L’affaire des Editions de la Tour ne paraît offrir aucun intérêt pour le crime car, dans l’hypothèse que nous venons d’envisager, elle n’intervient qu’après et ne peut par conséquent en être une des causes.

Qu’il y ait eu des manœuvres de certaines personnes, cela ne paraît pas douteux. Que Mme Loviton ait cherché à s’en emparer, nous ne le savons, mais elle a pu en caresser le projet en raison des intérêts qu’elle avait, d’après elle, dans cette maison.

Quant au docteur Percheron, il semblerait qu’il y ait lieu de faire quelques réserves sur la sincérité de ses déclarations. En tout cas les démarches qu’il semble avoir entreprises auprès d’Hagopian après le crime, en vue de s’emparer de cessions de parts dans les Editions de la Tour le laisse supposer.

Quant à M. Hagopian, il ne paraît avoir joué aucun rôle dans cette affaire. Il était depuis longtemps l’homme d’affaires de Denoël et c’est lui qui a rédigé les actes de transformation des différentes affaires qu’il a dirigées, depuis la guerre jusqu’à sa mort, et les actes de cessions fictives pour se couvrir.

C’est lui qui a rédigé les actes des Editions de la Tour, dans les divers changements intervenus, c’est encore avec lui que Denoël avait rendez-vous le 4 ou 5 décembre, pour établir de nouveaux actes en ce qui concerne cette maison d’édition, après le départ de Bruyneel, prévu pour le 31 décembre 1945. »

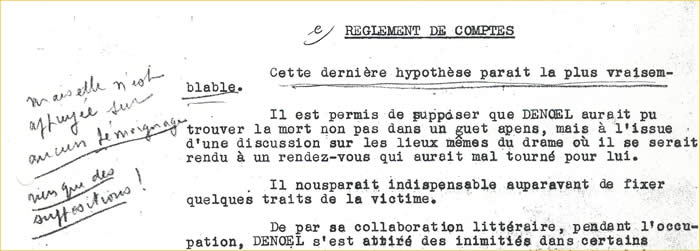

5° Règlement de comptes.

Cette dernière hypothèse paraît la plus vraisemblable. [En marge, le procureur général, Antonin Besson, a noté : « Mais elle n’est appuyée sur aucun témoignage. Rien que des suppositions ! »]

Il est permis de supposer que Denoël aurait pu trouver la mort, non pas dans un guet-apens, mais à l’issue d’une discussion sur les lieux mêmes du drame, où il se serait rendu à un rendez-vous qui aurait mal tourné pour lui. Il nous paraît indispensable auparavant de fixer quelques traits de la victime.

De par sa collaboration littéraire, pendant l’Occupation, Denoël s’est attiré des inimitiés dans certains milieux. En cela, il n’est sans doute pas allé plus loin que certains de ses confrères dont la plupart, semble-t-il, n’ont pas été sérieusement inquiétés et sont aujourd’hui à la direction de leurs propres affaires, probablement comme Denoël serait à la tête des siennes aujourd’hui, s’il avait survécu, soit seul, soit en association avec la femme qu’il avait rencontrée et avec laquelle il voulait soi-disant refaire sa vie, Mme Loviton.

D’autre part, on sait également que Denoël, poursuivi en Cour de Justice après la Libération, en raison de sa collaboration littéraire pendant l’Occupation, avait bénéficié d’une ordonnance de classement vers la fin du mois de juillet 1945.

Mais il n’était pas au bout de ses difficultés puisque presque aussitôt, à la suite de circonstances mal définies, il était appelé à se justifier devant le Comité d’Epuration interprofessionnelle du Livre, où il devait être appelé à comparaître, vraisemblablement au cours du mois de décembre 1945.

La question était d’importance pour lui, si nous nous reportons aux déclarations du président de cette Commission [Raymond Durand-Auzias], qui a dit qu’il comptait proposer l’exclusion définitive de Denoël en tant qu’éditeur.

Denoël, qui avait œuvré toute sa vie pour monter son affaire, et on sait avec quel art consommé, n’était pas homme à se laisser abattre.

C’est ainsi que pour se justifier, il aurait constitué un dossier important, comportant notamment la photocopie des titres d’ouvrages publiés par ses confrères pendant l’Occupation, la plupart blanchis par ce Comité d’Epuration.

Certains minimisent l’importance de ce dossier, disant que les ouvrages parus en faveur de la collaboration sous l’Occupation étaient connus non seulement du Comité d’Epuration mais de tous les milieux littéraires. Nous ne contesterons pas ce point, mais il convient de remarquer que si les responsables de la publication d’ouvrages autant ou plus compromettants que les siens avaient été absous, ou bien Denoël devait bénéficier de la même mesure de faveur, ou bien le cas de ceux-ci devait être révisé.

Les intentions de Denoël, dont il ne paraissait pas faire mystère, ont pu indisposer certains de ses confrères qui avaient escompté, peut-être, l’élimination dans la profession d’un concurrent dangereux et en éprouver un certain ressentiment.

D’ailleurs la question se pose de savoir pourquoi ce dossier soi-disant

sans importance n’a jamais été retrouvé.

D’autres pièces sans grand intérêt ont été produites

dans cette affaire. Sans doute en eût-il été de même

du dossier en question s’il avait été jugé sans

intérêt, car personne ne conteste son existence.

Il n’est pas interdit de penser que ce dossier, au contraire, peut être la cause indirecte de l’assassinat de Denoël.

Denoël paraissait en effet accorder une grande importance à ce dossier, si nous en jugeons d’après son attitude agressive au moment où il devait être appelé à se justifier devant le Comité d’épuration du Livre, et son attitude a pu inspirer des craintes dans le monde des éditeurs, ce qui nous permet de supposer que certaines personnes pouvaient avoir intérêt à s’emparer de son dossier, soit par la violence, soit en le monnayant.

Une ou plusieurs de ces personnes auraient pu, sous un prétexte quelconque, provoquer un rendez-vous, non pas pour l’abattre, mais uniquement dans le but de s’assurer de son dossier.

En tout cas, des témoignages nouveaux semblent permettre d’envisager cette nouvelle hypothèse, au demeurant fort plausible, qui expliquerait au reste certains points de cette affaire restés obscurs jusqu’à ce jour.

Nous nous expliquons, mais pour la clarté de notre exposé, nous allons reproduire en totalité ou partie seulement, selon leur importance et dans un ordre chronologique, les dépositions auxquelles nous venons de faire allusion.

Il s’agit notamment de personnes n’ayant jamais été entendues, à savoir : celle de Mme Marion Delbo, épouse Jeanson, dont le nom a été cité dès le début de l’affaire, des époux Baron qui, le jour du drame, ont passé l’après-midi au domicile de Mme Delbo à Saint-Brice (Seine-et-Oise) en compagnie de Denoël et de sa maîtresse, et enfin celle du chauffeur de taxi qui, la nuit du drame, conduisit Mme Loviton du poste central du 7ème arrondissement sur les lieux.

On connaît ces dépositions [cf. 2e enquête] : « Nous voyons tout de suite quel intérêt semblent offrir ces déclarations. Malgré le temps écoulé, ces nouveaux témoins, en particulier Mme Marion Delbo et M. Baron sont en effet assez précis et on peut s’étonner que Mme Loviton ne se soit pas rappelée, la nuit même du drame ou le lendemain, de la présence des époux Baron chez Mme Marion Delbo, qu’ils avaient pris et ramenés à leur domicile, et plus tard de dire, en parlant d’un couple que M. Denoël et elle avaient ramené à Neuilly, qu’elle ne se rappelait pas de l’adresse.

Or, dans sa dernière déclaration, en parlant de ce couple, Mme Loviton a déclaré : " Peu de jours avant le 2 décembre, Mme Jeanson (Marion Delbo) nous a invités à déjeuner dans sa propriété de Saint-Brice. Il ne m’est pas possible de préciser si nous sommes allés chercher avec ma voiture un ménage, M. et Mme Baron, pour les conduire à Saint-Brice. Je ne me rappelle plus très bien. Nous avons déjeuné en compagnie de M. et Mme Baron, et de M. Claude Rostand, vers 13 heures.

Lors de ma première audition, je ne me souvenais plus du nom et de l’adresse de M. et Mme Baron mais depuis, j’ai retrouvé ces indications, que j’avais portées sur un petit carnet en même temps que l’itinéraire pour nous rendre à Saint-Brice.

Nous sommes restés tout l’après-midi chez Mme Jeanson et assez tard, jusqu’à une heure que je ne puis préciser. Nous avons raccompagné M. et Mme Baron à leur domicile, rue de Sablonville. "

Cette réponse nous paraît assez singulière et on peut se demander en tout cas comment Mme Loviton, femme de tête, ait pu oublier les indications qu’elle avait portées quelques jours auparavant sur son carnet, au point d’omettre de signaler, lors de sa première audition, la présence des époux Baron chez son hôtesse, le jour du drame, qu’ils ont pris et ramenés chez eux.

Nous voulons bien mettre cette omission à ce moment sur le compte de l’émotion mais, par la suite, pourquoi n’avoir pas signalé ce détail ? Ce n’est en effet qu’au cours de la deuxième enquête qu’elle a parlé du couple que Denoël et elle avaient ramené de Saint-Brice à Neuilly, sans autre précision.

Il est difficile de se faire une idée exacte des déclarations de Mme Loviton à ce sujet. Nous avons essayé par tous les moyens qui pouvaient nous conduire à ce résultat de retrouver un fait matériel sur lequel nous aurions pu nous appuyer. Nous avons fait des vérifications, notamment :