1940

Janvier

Albert Morys est engagé pour tourner dans un film d’Alexandre Ryder : Après " Mein Kampf ", mes crimes, où il tiendra le rôle de Hitler jeune. Ce film où Alain Cuny fait ses débuts, alternant documents originaux et scènes de fiction, sortit dans les salles parisiennes le 17 mars 1940, avant d’être saisi. En 1945 le producteur Jacques Haïk en fit un montage à partir des éléments sauvés. En 2002 les Films Régent ont réalisé un DVD présentant la version intégrale de 1939, ainsi que la fin de la version de 1945.

Morys s’en explique : « Un producteur m'avait demandé pour tourner un film de propagande anti-nazi au titre significatif : " Après mein Kampf... mes crimes ". Pour quel rôle ? Celui d'Hitler, pas moins ! Au moment de l'avancée fulgurante des armées allemandes, fin mai 1940, d'immenses affiches couvraient les murs de la capitale et de sa banlieue où, sous le titre, on pouvait admirer le visage de l'homme à la mèche et à la petite moustache. » Ce rôle compromettant allait lui valoir quelques difficultés pour obtenir sa carte de comédien durant l’Occupation.

Le 2 : Céline écrit à Marie Canavaggia : « Si vous passez chez Denoël voulez-vous être gentille (ou lui téléphoner) que je réclame sa réponse - Il s’agit d’argent vous le pensez bien. Il ne me paye rien - plus rien depuis des saisons ! C’est la crapule absolue et belge et patriote et neutre et jésuite et tout sauf juif ce qui lui permet encore d’autres saloperies... »

Le 5 : Le paquebot français Chella éperonne un torpilleur anglais près du rocher de Gibraltar. Louis-Ferdinand Céline s'y trouvait depuis le 1er décembre en qualité de médecin de bord. Son nom n'est pas mentionné par la presse car l'écrivain avait veillé à se faire enregistrer sous le seul nom de Destouches.

L'Action Française, 8 janvier 1940 La Justice, 9 janvier 1940

Le 13 : Décès à Angers de Simon Kra, fondateur des Editions du Sagittaire.

Le 15 : Refus des autorités belges de laisser les troupes françaises et britanniques traverser son territoire.

Février

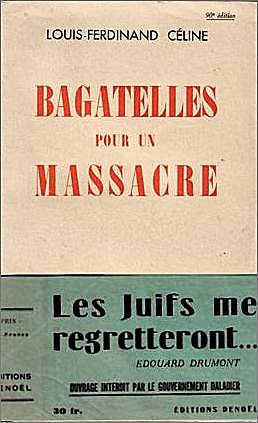

Le 2 : Céline a reçu du comptable des Editions Denoël les comptes qu'il réclame depuis des semaines. Auguste Picq lui ayant sans doute objecté que les dépôts chez Hachette ne sont réglés qu’en fin de trimestre, l’écrivain lui écrit : « Je ne connais pas et n’ai pas à connaître Hachette. Tout ce qui est sorti de rue Amélie est pour moi vendu, sauf 10 % de dépôts et la passe. Rien de plus rien de moins (voir contrats). C’est avec Denoël que je traite, pas avec tiers. Je n’admets aucun dépôt chez Lustucru, Hachette ou Dache ! Pour Bagatelles et L’Ecole il est entendu que nous attendrons pour régler la fin des hostilités ».

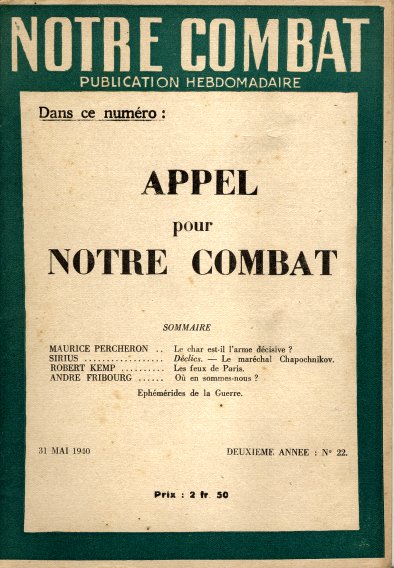

Le 3 : Robert Denoël prononce, au Club du Faubourg, une conférence sur le thème : « Pourquoi j'ai créé Notre Combat ». Sa revue patriotique, dont le premier numéro est paru le 21 septembre 1939, en est alors à sa 19e livraison. André Fribourg [1887-1948], qui y publie une chronique hebdomadaire sur l'évolution des événements de la guerre et qui a rédigé le dernier numéro de l'année précédente sur le « Désastre allemand à l'Est », lui tient compagnie.

Notre Combat, n° 4, 26 janvier 1940

Le 6 : Gaston Gallimard envoie à Aragon des contrats pour Les Voyageurs de l’Impériale et Le Crève-Cœur, et lui propose des droits mensuels de 2 500 francs à partir du 1er mars 1940, ce que l'écrivain accepte aussitôt.

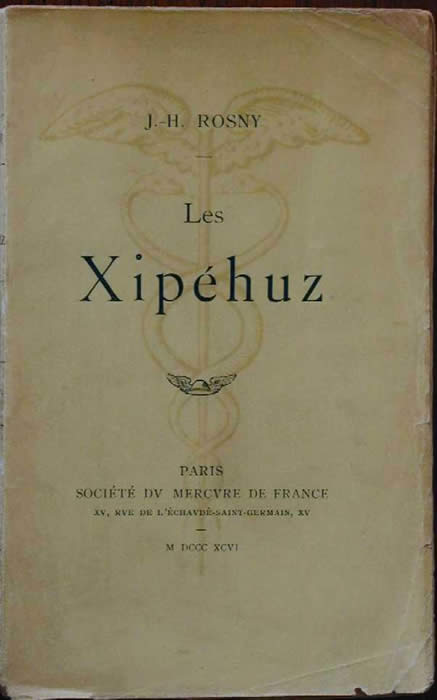

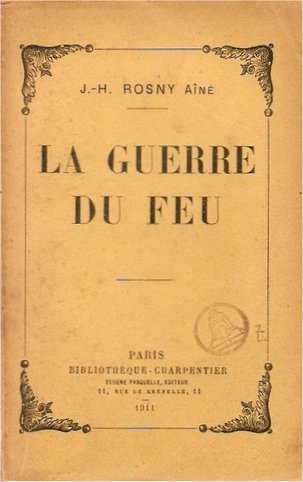

Le 11 : Décès à Paris de J.-H. Rosny aîné. Né Joseph-Henry Boëx le 17 février 1856 à Bruxelles, il avait choisi son pseudonyme en souvenir d'un séjour à Rosny-sous-Bois. Précurseur du roman préhistorique et de science-fiction, Rosny avait publié Les Xipéhuz [1887] et La Guerre du feu [1909], qui sont devenus des classiques de ces genres littéraires.

Membre dès 1903 de l'Académie Goncourt dont il deviendra président en 1926, il fut, six ans plus tard, l'un des acteurs malheureux d'une élection controversée, en couronnant Les Loups au détriment de Voyage au bout de la nuit.

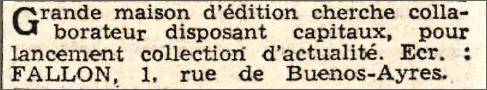

Le 21 : Le Journal publie une petite annonce insolite (répétée le 22 et le 23), qui demande à être décryptée :

Le Journal, 21 février 1940

Billy Ritchie-Fallon, le frère de Cécile, est alors domicilié chez les Denoël, 1 rue de Buenos-Ayres, et il détient (fictivement) 18 parts dans « La Publicité Vivante », une société créée le 15 octobre 1937 par Robert Denoël avec son voisin Robert Beauzemont.

Quelle peut être la « grande maison d'édition » qui s'apprête à lancer une collection d'actualité, sinon Les Editions Denoël, mais où Fallon n'a jamais détenu aucune part ? Et de quelle collection s'agit-il ? La revue Notre Combat paraît depuis septembre 1939 avec des fortunes diverses, mais elle appartient à la Société des Trois Magots.

Il ne peut donc s'agir que d'une nouvelle collection à paraître rue Amélie. A moins d'une nouvelle entreprise restée sans suite, je ne connais que la collection « Les Grandes figures d'aujourd'hui », dont deux titres parurent en effet en octobre 1939 [Gamelin par Maurice Percheron] et en février 1940 [Le Cardinal Verdier, par Joseph Ageorges], à l'enseigne des Editions Documentaires Nationales, avant d'être abandonnée, à cause de la guerre.

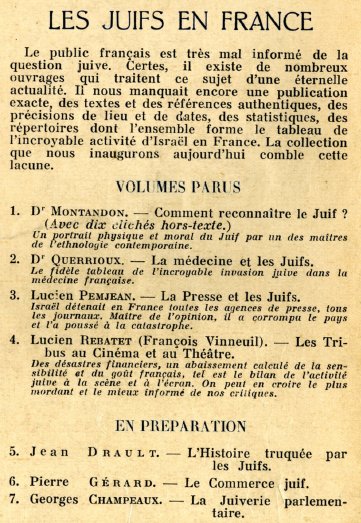

Mais si Denoël utilise le nom de Fallon, qui est l'un de ses prête-noms, c'est qu'il s'agit alors de modifier l'une de ses sociétés, où Fallon est partie prenante. C'est donc probablement « La Publicité Vivante » qu'il s'agit de renflouer et qui deviendra, le 20 novembre 1940, Les Nouvelles Editions Françaises. Quant à la collection projetée, elle s'appellera « Les Juifs en France » et ses premiers titres seront publiés fin novembre. Denoël n'aura finalement pas trouvé de partenaire commercial puisque c'est Auguste Picq, son comptable, qui reprendra les parts de Billy Fallon.

On peut s'interroger sur l'état des finances d'une « grande maison d'édition » qui recrute par petite annonce un collaborateur « disposant de capitaux » pour lancer un collection nouvelle sous le paravent d'un prête-nom habitant une chambre de bonne au domicile privé d'un éditeur qui ne dévoile pas son identité...

On peut même se demander si Denoël n'a pas usé du même subterfuge, l'année d'avant, en utilisant comme prête-nom son voisin et associé Robert Beauzemont :

Le Figaro, 23 juin 1939

Mars

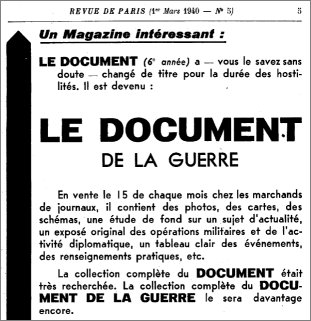

Max Dorian, qui a repris en février 1938 la publication du Document, le magazine créé en 1934 par Denoël, en modifie le nom. On note qu'il considère que la revue en est à sa sixième année. Il est vrai qu'il en avait assuré la direction rue Amélie en 1934 et 1935.

Revue de Paris, 1er mars 1940

Le 20 : la journaliste Claudine Chonez entreprend une enquête auprès des éditeurs pour l'hebdomadaire Marianne et commence par visiter la rue Amélie, où Robert Denoël, qui vient d'obtenir deux prix littéraires avec des romans de Jean Malaquais et de Paul Vialar, lui fait part de ses projets éditoriaux :

Marianne, 20 mars 1940

Il va, dit-il, publier « incessamment » Le Fer et la forêt de Jean Rogissart, La Foire aux femmes de Gilbert Dupé, un Mallarmé l'obscur de Charles Mauron, un volume de pièces médicales du professeur Delbet, une biographie de la reine Mary par Elizabeth de Grammont. Quand les circonstances le lui permettront, il sortira aussi le dernier roman de Louis Aragon, Les Voyageurs de l'impériale, et un « magnifique Céline qu'il tient en réserve » : Casse-pipe

Tous ces projets seront bouleversés deux mois plus tard. Si le roman de Rogissart fut bien édité en avril, celui de Dupé ne vit le jour qu'en mai 1941, l'essai de Mauron sur Mallarmé parut en novembre 1941, celui de Mme de Grammont fut abandonné, et la parution du volume de Pierre Delbet fut repoussée jusqu'en avril 1942. Quant aux romans d'Aragon et de Céline, aucun ne fut édité chez lui. Et Denoël ignore encore qu'Aragon a traité depuis un mois avec Gaston Gallimard pour Les Voyageurs de l'impériale.

Avril

Importante lettre non datée, mais du début du mois, de Robert Denoël à sa femme : «Comme je te le disais hier, ma chérie, me voilà de nouveau privé de tout ou partie de mon courrier selon les jours et les heures. J'ai fait mener une enquête par plusieurs de mes amis et ces enquêtes n'avaient pas abouti. L'un d'entre eux vient d'arriver à la source de mes ennuis, à l'endroit même où mon courrier subit une purge qui varie entre trois semaines et quatre jours. Là enfin, on était au courant, on savait ! Il parait que je suis soupçonné d'activités anti-nationales. C'est incroyable mais c'est comme ça.

Depuis douze ans je passe ma

vie à servir les idées, le goût et la culture françaises,

j'aide les jeunes écrivains, je crée une firme d'édition

justement renommée, mais entièrement vouée aux lettres

françaises ; je n'ai même pas comme mes confrères de

rayon de littérature étrangère. Je n'aime pas publier

de traductions, tu le sais. Je suis entouré de l'estime parfois même

de l'amitié de tout ce qui a un nom dans la littérature. Demain,

je trouverais dix cautions de ma moralité, de mon attachement à la

France, et sur la foi d'une dénonciation calomnieuse - du moins je

suppose qu'il ne peut en être autrement - on me tient pour suspect.

Et cela au point que l'on m'a retiré ma carte de circulation. C'est-à-dire

que actuellement je ne peux plus sortir de Paris !

Depuis la guerre mon activité n'est pour ainsi dire que nationale. 'Notre Combat' qui a l'approbation de toute la presse, de toute l'opinion, du Grand Quartier Général, du Ministère de l'Information, a dû, ou susciter des jalousies mal fondées car 'Notre Combat' est loin d'être une affaire brillante !, ou être soupçonné d'abriter on ne sait quelles machinations. C'est invraisemblable, ahurissant, tout ce que tu veux, mais c'est comme ça.

L'ami qui s'est occupé de la question n'a eu de rapport qu'avec un officier subalterne. Il a demandé un rendez-vous avec son supérieur pour mettre les choses au point dans le plus bref délai. S'il n'y arrive pas, je vais aller voir l'Ambassadeur de Belgique pour lui demander de faire une démarche officielle.

A côté de 'Notre Combat' j'ai publié deux brochures, un Gamelin et un Ct Verdun, une brochure sur les atrocités allemandes en Pologne et un livre intitulé Une Finlandaise dans la tourmente que tu as dû recevoir ces jours-ci. Les deux volumes publiés avant la guerre [La Rose de la Mer et Les Javanais] et qui ont eu les prix littéraires, ne font pas à proprement parler partie de mon activité de guerre.

Je puis donc dire que mon activité de

guerre est entièrement consacrée à servir la cause des

alliés et de la France, à répandre les idées

qui sont à la base de toute l'action gouvernementale. Mieux que cela,

dans deux ou trois jours, Roger Giron, chef des services de la presse à la

Présidence du Conseil, me remettra le texte d'une étude sur

M. Paul Reynaud, étude approuvée par le Président, cela

va sans dire - qui paraîtra dans la collection les 'Grandes Figures

d'Aujourd'hui'.

Je me trouve donc dans la situation suivante : le Président du

Conseil honore ma firme en y laissant publier par un de ses collaborateurs

immédiats une étude sur sa carrière. Le Ministre des Colonies

encourage ma revue en faisant distribuer des numéros aux troupes coloniales.

Le G.Q.G. fait pareil pour les troupes métropolitaines. Le Ministre

de l'Information souscrit des numéros de ma revue pour ses Centres de

Documentation en France et à l'étranger.

Et d'autre part, dans le même moment, un service indépendant

de ces Ministères, me brime d'une manière extrêmement pénible,

dérange toutes mes affaires, me vaut mille avanies de la part de mes

correspondants, s'acharne contre ma vie privée en retardant tes lettres

et contre la vie commerciale qui est entièrement bouleversée.

Comment ne pas voir là une vengeance, une machination ? Si je suis suspect, que l'on m'interroge, que l'on m'accuse ! Mais pourquoi ces mesures vexatoires ? Pourquoi des lettres commerciales émanant de firmes connues traînent-elles 15 jours dans des dossiers avant de m'être remises ?

Je te pose ces questions, non

pour que tu y répondes. Je me parle un peu à moi-même

aussi. Tu n'imagines pas à quel point cette histoire me tracasse,

je pourrais dire me hante.»

Apparemment, Denoël ne fait pas le lien entre ces brimades et la position neutraliste affichée depuis trois mois par la Belgique dans le conflit qui s'annonce. Il ne le fera pas davantage, huit mois plus tard, quand il sollicitera en vain un prêt au Crédit National de France.

Le 1er, il écrit à Jean Rogissart : «Nous allons pouvoir réaliser très rapidement maintenant l’impression de votre ouvrage. C’est en partie grâce à une combinaison avec les Editions Sequana, que nous pouvons arriver sans plus de délai à faire paraître ce volume. Les Editions Sequana souscrivent tous les mois un roman pour un public d’abonnés étrangers. Ce roman est pris dans tous les fonds d’éditeurs parisiens, sur épreuves.

Les Editions Sequana payent une redevance assez faible, mais fournissent leur papier et leur brochage. Les volumes paraissent sous une couverture spéciale et ne sont pas vendus en librairie. Pour un auteur, c’est une très bonne réclame, puisque le volume choisi de la sorte est expédié en Amérique, en Angleterre, en Italie, en Espagne, au Portugal et même en République Argentine ; cela étend la clientèle du dit auteur pour d’autres ouvrages et facilite parfois les traductions.

Comme mes Editions sont encore dans une situation très difficile, je n’aurais pas pu ce mois-ci sortir l’ouvrage. Grâce à la combinaison " Sequana ", je pense que nous arriverons à le mettre en vente pour fin avril.» Le Fer et la forêt sortit de presse le 5 mai.

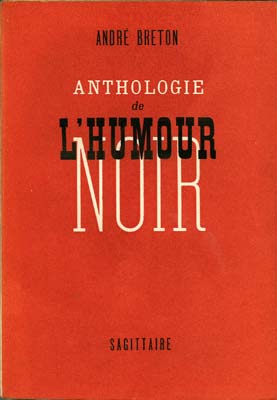

Le 4 : André Breton demande à Léon Pierre-Quint des nouvelles de son Anthologie de l'humour noir, que Denoël a accepté d'éditer, après le désistement de sa maison d'édition.

L'entreprise remonte à 1935. Breton avait accepté de rédiger cet ouvrage à la demande des Editions du Sagittaire. Plusieurs fois abandonné, le manuscrit fut remis à l'éditeur en 1937, alors qu'il n'avait plus les possibilités financières de l'éditer. L'écrivain l'avait alors proposé à Robert Denoël, qui l'avait accepté et avait entrepris de le faire imprimer chez A. Rey à Lyon : l'ouvrage est annoncé dans Arts et métiers graphiques du 15 mars 1937. La déclaration de guerre, en septembre 1939, avait tout arrêté.

Le 8 : Léon Pierre-Quint écrit à Breton qu'il est désolé d'apprendre que son livre est à nouveau en panne, «mais ravi qu'il y ait une possibilité pour nous - Sagittaire - de le reprendre. J'ai écrit immédiatement dans ce but à M. Denoël, que je vais voir à la fin de la semaine. »

Le 9, Céline écrit à Denoël, probablement à propos de L’Ecole des cadavres : « Je voudrais voir tous mes livres invendus. Chez vous et chez Hachette. Voulez-vous m'envoyer vos comptes. Et puis j'irai moi-même les compter où ils sont. Les livres ne sont pas des zéphyrs. Cela se voit, se touche, se compte... Ne me dites pas qu'il y en a 3000 chez Gadant. Il y en a au plus 500. La vérité, c'est que vous êtes bien décidé de ne me donner un rond de plus que le traité. Vos comptes seront ajustés sur ce principe majeur. Je vais voir comment vous faites. [...] La destruction est de 3000. Je possède le chiffre exact des tirages. Aux aveux ! Robert ! »

Le 16 : Gaston Gallimard, qui est intéressé par le livre de Breton, écrit à Edmond Bomsel, administrateur de la Société des Editions du Sagittaire : « Je viens de voir Denoël, qui va me faire parvenir tous les détails relatifs à l'Anthologie de l'humour noir. Denoël prétend qu'il n'y a rien d'autre à payer à l'imprimeur, pour obtenir le livre, que les frais faits strictement sur le livre. L'ouvrage est entièrement composé, corrigé, le bon à tirer de l'auteur est donné, les papiers sont achetés, il reste donc le tirage. »

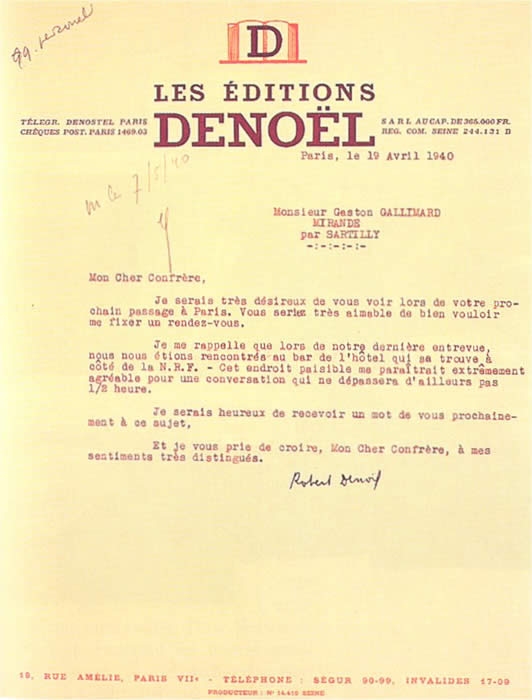

Le 19 : Robert Denoël propose un rendez-vous à Gaston Gallimard, peut-être toujours à propos de l'Anthologie de l'humour noir :

Selon François Nourissier, ils se rencontreront au bar du Montalembert le 7 juin suivant [Un siècle Nrf, p. 213].

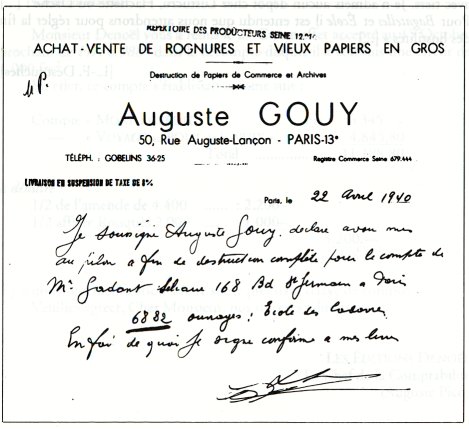

Le 22 : Auguste Gouy, entrepreneur parisien de destruction d'archives, établit une déclaration de mise au pilon de 6.882 exemplaires de L’Ecole des cadavres «pour le compte de Mr Gadant libraire 168 Bd Saint-Germain à Paris ». On ignore la raison de ce pilonnage, et pourquoi il est fait à la demande d’un libraire grossiste - à moins que ce Gadant soit le dépositaire pour Paris du stock des Editions Denoël, auquel cas il aurait remis, à la demande de l'éditeur, les volumes dont il a la charge, au pilon.

Le 9 avril, Céline parlait de 3 000 exemplaires à détruire. Ici, on a affaire à plus de 25 % du tirage initial du livre, qui était de 25 000 exemplaires. Pourquoi Denoël aurait-il sacrifié ce livre, qui était toujours en vente mais amputé, depuis septembre 1939, de trois feuillets litigieux ? On ne peut imaginer que l'éditeur, qui traverse les pires difficultés financières, ait fait détruire ces volumes pour n'avoir pas à régler Céline de ses 18 % de droits d'auteur.

Le 23 : Le huitième prix Populiste est décerné à Jean-Paul Sartre, alors mobilisé, pour Le Mur (Gallimard).

Le 24 : Léon Pierre-Quint et Edmond Bomsel ont négocié avec succès, l'un avec l'éditeur, l'autre avec l'imprimeur, pour récupérer l'Anthologie de l'humour noir. Le premier écrit à André Breton : « Votre livre est enfin dépanné. Les opérations de cession ont été réalisées entre Denoël et Le Sagittaire. Nous nous sommes d'autre part mis en rapport avec l'imprimeur qui demande environ six semaines pour achever le travail. »

Le 29 : Breton paraît heureux de cette issue et répond à Pierre-Quint : « Vous savez que j'avais composé ce livre à l'intention du Sagittaire : je suis enchanté qu'il lui revienne. »

Mai

Le 10 : Début de l’offensive allemande en Hollande, au Luxembourg et en Belgique, dont l'armée capitule le 28. Tandis que la reine Juliana se réfugie à Londres, et la grande-duchesse de Luxembourg en France, le roi Léopold choisit de ne pas quitter la Belgique.

Le Figaro, 11 mai 1940

Le 11 : Denoël, mobilisé, donne pleins pouvoirs à Auguste Picq pour diriger l’affaire en son absence, et part à la recherche de son régiment, le 2e Corps médical basé à Gand, en Belgique, et qui doit se trouver alors dans la région de Clermont-Ferrand. Il est accompagné de Robert Beckers, l’un et l’autre sans uniforme.

Sa femme et son fils se sont réfugiés à Souillac,

avant de gagner Saint-Rémy-de-Provence, chez Marie Mauron. Cependant

le séjour chez l'écrivain ne pouvait s'éterniser : « Cécile

ne voulait pas abuser d'une hospitalité, aussi adorable fut-elle. Robert

ne voulait toujours pas que l'enfant rentre à Paris ‘ dans les

circonstances actuelles ’ ; Cécile lui téléphona

donc qu'elle retournait à ‘ Retirance ’ », écrit

Morys.

« Retirance » était une petite maison, dans le Malvent, entre Saint-Paul-de-Vence et Cagnes-sur-Mer, que Cécile et Robert avaient achetée en août 1935, mais dans laquelle ils avaient permis aux locataires, leurs amis Manon et Adrien Caillard, proches parents du peintre Christian Caillard, de demeurer. Morys assure que cette petite maison fut offerte par Denoël à Claude Caillard, leur fils, pour son mariage, « durant l’Occupation ».

« Cela dura quelques mois, mais la guerre commentait à bouger et l'on se demandait si l'Italie toute proche ne se mettrait pas de la partie. Le poète André Verdet [1913-2004], un ami très cher, et sa famille insistaient pour que Cécile se réfugie à Saint-Pons, minuscule petit hameau près de Gréolières où ils avaient une maison », écrit Morys.

Grâce aux nombreux télégrammes qu’il envoie alors à sa femme, on peut suivre une partie du périple de Denoël à travers la France :

Le 2 : « Te croyais partie en montagne... Télégraphie nouvelle décision ».

Le 10 : « Impossible malgré violent désir venir vous embrasser [...] partirai demain pour Anvers adresse T.A.S.S. deuxième corps médical première compagnie Anvers [...] ne bougez pas sans nécessité absolue ».

Le 11 : « je pars ce soir [...] reste Gréolières ou Saint Paul jusqu'à nouvelles instructions. stop. espère revenir Paris avant trois mois ».

Le 12 : « Départ remis subitement voudrais aller vous voir mais préfère rester pour démarches argent ».

Le 13 : « Ne partirai sans doute pas avant plusieurs jours. Demeurez tranquillement Gréolières ».

Le 16 : « Partirai demain matin instructions suivent ». Selon Robert Beckers, Denoël se trouvait alors à Pont-Saint-Esprit : « Nous ne trouvâmes que les Chasseurs Ardennais, dont le colonel nous proposa de nous équiper. Nous l’évitâmes, n’ayant l’un et l’autre aucun goût pour les militaires. Et les uniformes proposés étaient de bien mauvaise qualité. »

Le 22 : « Partirai définitivement ce soir avec Beckers. Direction provisoire Narbonne. Télégraphierai adresse. Ne bouge pas ».

Le 29, de Montpellier : « Provisoirement dégagé. Rentrerai Paris sous deux jours». Beckers m’écrivait : «Il m’a laissé à Narbonne, profitant d’une voiture de rencontre remontant sur Paris ». Le Roi des Belges ayant déposé les armes la veille, Denoël se trouve « dégagé » de toutes obligations militaires.

Le 30 : « Suis retenu Montpellier faute sauf-conduit. Garde courage confiance ».

Le 31, de Paris : « Me remets travail ».

C’est du 31 mai qu’est daté le dernier numéro de Notre Combat. Entre-temps, Beckers est rentré à Liège.

Juin

Au cours des premiers jours de juin, la presse française se déchaîne contre le « roi félon » qui a déposé les armes prématurément. Le gouvernement belge, réfugié à Limoges, flétrit la capitulation « dont Léopold III a pris l'initiative et dont il portera la responsabilité devant l'histoire » et considère qu'il est désormais dépositaire du pouvoir royal. Place de la Concorde, des Belges réfugiés se sont réunis au pied de la statue équestre du roi Albert Ier pour manifester contre l'infamie de leur souverain. André Billy, qui passe par-là, assure que, « aussi longtemps que je vivrai, ce spectacle d'un peuple trahi par son roi me restera gravé dans les yeux. »

Le Matin, 1er juin 1940 - Marianne, 12 juin 1940

Le 6 : Denoël, en tant qu'étranger, ne pouvant plus télégraphier, c'est son comptable qui signe ce télégramme à Cécile : « Patron conseille départ avec bagages Souillac ou environs. Picq. »

A Gréolières, où le bureau de poste est inondé de télégrammes denoéliens, le maire écrit à Cécile que « la somme de 450 francs, portée sur notre budget communal destiné au transport gratuit des télégrammes aux hameaux de St Pons et Laval est presque totalement absorbée par la quantité de télégrammes imprévus transportés à ce jour.

Il serait urgent que vous vouliez bien accepter de payer à partir du 10 juin 1940 tous les exprès télégraphiques qui peuvent vous être destinés sous peine de me voir obligé à prendre une autre décision et délibération municipale. Il demeure bien entendu que les télégrammes qui vous parviendraient sans express par le service du facteur au passage de la distribution des lettres sera comme par le passé gratuit. »

Peu après Cécile et son fils prennent le train pour Souillac, où ils retrouvent « Jacqueline Chausse, la femme de Bill [Ritchie-Fallon], qui avait été catapultée là avec tout le personnel de la maison qui l'employait. On leur trouva une chambre chez Madame Chassaing, aubergiste du cru. Mais les Allemands arrivaient à grands pas à travers la France.

Cécile se trouva absolument sans ressources pour faire vivre son fils, payer sa chambre et se nourrir elle-même. Elle n'avait plus de nouvelles de Paris d'où d'ailleurs Robert était reparti à nouveau à la recherche de son régiment fantôme dont nul ne savait où il était passé », écrit Morys.

Le Journal, 28 juillet 1940

« Certains journaux avaient ouvert à leurs lecteurs une rubrique permettant aux familles dispersées de tenter de se retrouver. Toujours sans nouvelles de son mari, Cécile y passa des annonces pour demander à tous les amis, à tous les auteurs de la maison, à tous ceux qui connaissaient Robert de donner de leurs nouvelles et, bien entendu, elle donnait son adresse. De son côté, Robert cherchait sa femme qu'il ne savait pas arrivée à Souillac, écrivait partout au hasard. Tout le monde cherchait tout le monde. Cécile reçut des réponses inattendues :

De Luc Dietrich : " Donnez-moi de vos nouvelles ma petite Cécile. Êtes-vous bien, en bonne santé ? Et Robert où est-il ?..."

De Wladimir Pozner : " Des amis ont découpé, à mon intention, votre petite annonce [...] où est Denoël ? J'ai eu de ses nouvelles pendant la retraite : un sergent qui le connaissait, lui, et me connaissait, moi, m'a dit qu'il était à Montpellier. Est-ce vrai ? Y est-il toujours ? Est-il démobilisé ? Que compte-t-il faire ?..."

De son côté Denoël s’inquiétait des uns et des autres. Aragon lui répond le 29 juillet : " Cher ami, votre lettre du 20 m'est arrivée le 26. Elsa a écrit aussitôt à Cécile et à vous une lettre qui dit au fond ce que je voulais vous écrire. Mais comme vous êtes un distrait vous aviez simplement oublié l'adresse, votre adresse, un timbre postal effacé nous a appris que vous étiez à Souillac, sans plus. Ce qui fait que le mot d'Elsa risque de ne pas vous arriver, pour adresse incomplète.

Là-dessus, hier, dans Le Journal, tout à fait par hasard tombé entre nos mains, E[lsa] a découvert une annonce mise par une certaine Mme Robert Denoël, avec adresse complète. Alors je vous récris. Je n'ai, dans mes voyages, rencontré qu'un neveu d'André Gide avec qui j'ai fait jadis ma philosophie (le neveu, pas Gide). Puis la guerre finie, à Javerlhac (Dordogne) j'ai vu arriver ma femme sans crier gare : avouez qu'il n'y a qu'elle pour savoir faire ça, elle s'était promenée sur les routes cherchant quelqu'un qui portât le soleil d'Austerlitz, insigne de ma division, et elle avait trouvé mon général...[...]

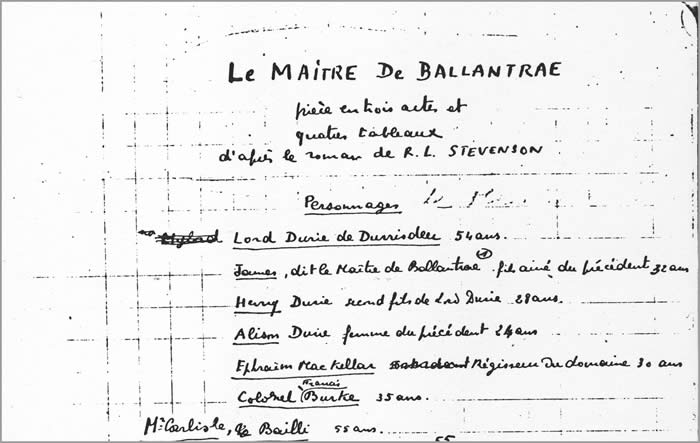

Pour ce qui est de la plaque de marbre des Editions Denoël, apprenez que je porte désormais la croix de cette guerre à côté de celle de l'autre (citation à l'ordre de la brigade). Encore deux ou trois guerres, et je ferai un excellent portier de boîte de nuit. Il me plaît que vous pensiez au théâtre, et ne désespériez pas de la scène française. Qui voyez-vous dans ' Le Maître de Ballantrae ' ? Nous embrassons Cécile, Finet et vous. Et à bientôt, bien affectueusement. A."

Pour tromper le temps, Denoël avait écrit

une pièce de théâtre d'après le roman de Stevenson. »

Le 10 : L'Anthologie de l'humour noir est achevé d'imprimer. Il restera chez l'imprimeur jusqu'au printemps 1941, en attendant son visa de censure, qui ne vint jamais car l'ouvrage fut interdit par le gouvernement de Vichy, sans doute à cause de la « désertion » de l'auteur et de l'illustrateur de la couverture, Marcel Duchamp, qui avaient quitté la France pour les Etats-Unis. Sa mise en vente, qui passa inaperçue, n'eut lieu qu'après la Libération.

André Breton par Frida Kahlo

Le 10 : Elsa Triolet quitte Paris pour Bordeaux grâce à une voiture de la légation du Chili, avec l'aide du conseiller d'ambassade Arellano Marin. Elle retrouvera Aragon à Javerlhac, le 29 juin.

Le 13 : Sophie Morgenstern, une des premières analystes d'enfants, qui est restée à Paris, se suicide.

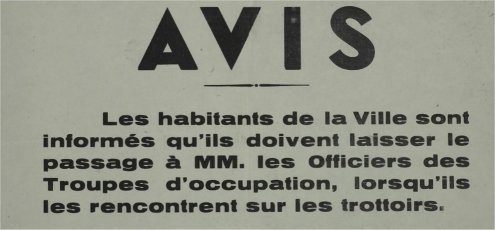

Le 14 : Entrée des Allemands à Paris, déclarée ville ouverte. Confiscation de tous les drapeaux français au fronton des édifices, immédiatement remplacés par des drapeaux à croix gammée. La circulation en ville est interdite entre 21 heures et 5 heures du matin. Quelques autres mesures contraignantes sont annoncées par voie d'affiches.

Le 14 : Suzanne Borel [1904-1995], qui n’est pas encore Mme Bidault mais déjà « Mlle Crapotte », et son amie Yvonne Dornès « foncent vers le Sud » à la poursuite de leur ministère. Elles s’arrêteront à Vichy, où la première demeurera jusqu’en mai 1944, avant de fuir « pour échapper à l’arrestation ». Elle restera ensuite cachée dans les environs de Hyères jusqu’à la Libération [selon son livre de souvenirs, Je n’ai pas oublié...]

Le 16 : Démission du président du Conseil Paul Reynaud, et formation d’un gouvernement présidé par le maréchal Pétain. Reparution du premier journal parisien, dirigé par Stéphane Lauzanne : Le Matin, quotidien antisémite, antimaçonnique et anticommuniste, traversa l'Occupation avec des tirages oscillant entre 220 000 et 260 000 exemplaires. Il se saborda le 17 août 1944. Stéphane Lauzanne, son rédacteur en chef, fut condamné à vingt ans de travaux forcés. Son propriétaire, Maurice Bunau-Varilla, mourut opportunément le 1er août 1944.

Le 17 : Les autorités allemandes se rendent rue Amélie « pour procéder à l’arrestation de Monsieur Denoël, et à la saisie des ouvrages », dira Auguste Picq, qui les reçut ce jour-là, « en l’absence de l'éditeur ».

On a vu que le 11 mai, il avait donné pleins pouvoirs à son comptable pour diriger la maison d'édition en son absence. Mais Denoël est rentré à Paris le 31 mai et, le 7 juin, il a rencontré Gaston Gallimard, rue de Grenelle. Pourquoi est-il absent dans une telle circonstance ? A-t-il eu vent de son arrestation possible par les autorités allemandes ?

Les volumes seront en fait saisis en trois endroits : au siège de la maison d'édition, aux Messageries Hachette, et chez l'imprimeur La Technique du Livre, rue du Moulin-Vert, qui imprime la revue Notre Combat.

Aux deux premières adresses, 91 877 exemplaires de 41 titres sont saisis, pour une valeur de 1 356 635, 50 F, ce qui représente, au prix fort de vente, une somme de 1 728 214 F.

A la Technique du Livre, 146 329 exemplaires de Notre Combat sont saisis, représentant 371 578,50 F.

Denoël dira que cela représentait près du tiers de son stock existant en 1940. Il est à noter que l'éditeur parle de 41 titres, alors que les différentes listes Otto publiées à partir d'octobre 1940 n'en mentionnent que 31.

D'autre part, Auguste Picq et Albert Morys m'ont assuré qu'une partie des stocks destinés au pilon avait pu être dissimulée au 21 rue Amélie, où l'on pénétrait par une porte dérobée dans le magasin voisin appartenant à Robert Beauzemont.

La maison d'édition a été fermée le même jour et les scellés apposés. Auguste Picq poursuit provisoirement ses activités aux Trois Magots, avenue de La Bourdonnais.

Au même moment, Guillaume Hamonic, qui n'a pas quitté Paris et qui dirige les Editions Grasset en l'absence de l'éditeur réfugié en zone sud, est convoqué par la police allemande et interrogé à plusieurs reprises à propos de l'écrivain anti-nazi Otto Strasser dont Bernard Grasset a publié, quelques mois plus tôt, Hitler et moi.

La maison Grasset n'est pas fermée par les autorités d'occupation, comme le bruit a couru dans Paris, elle est simplement fermée parce que l'éditeur est absent, et que le personnel est dispersé sur les routes de l'exode. Néanmoins, Hamonic est prié de ne la rouvrir qu'avec leur assentiment.

Le 17 : Le maréchal Pétain appelle les Français à cesser le combat et leur fait « don de sa personne pour atténuer leur malheur ». Le lendemain, le général de Gaulle les appelle à la résistance depuis Londres.

17 juin 18 juin

Le 22 : L’armistice est signé à Rethondes. Cécile, toujours sans nouvelles de Robert, apprend que son frère Billy, qui est Anglais puisque né à Cap Town de père anglais, avait pu rejoindre l’Angleterre, sans savoir encore qu'il s’était engagé dans la Royal Air Force. Pour des raisons administratives, elle fera inscrire son frère chez elle, rue de Buenos-Ayres, le 13 septembre.

Selon Morys, Cécile avait décidé de partir, elle aussi, avec son fils et Jacqueline Fallon, en Angleterre où elle avait de la famille qui lui permettrait sans doute de retrouver Billy et, par lui, Robert : « Une filière était possible. Elle avait tout organisé dans le moindre détail. Il fallait profiter de partir avant que les Allemands envahissent toute la France malgré le traité. C'était donc bien décidé : le départ était pour le lendemain. » Le lendemain, Robert arrivait à Souillac.

Denoël y resta quelque temps à se reposer de ses randonnées en zig-zag, en profita pour terminer son « Maître de Ballantrae », et envoyer des lettres dans tous les azimuts, notamment celle-ci, à Luc Dietrich : « Après d’étonnantes aventures de mobilisé, de démobilisé, d’évacué et de réfugié dans un grand nombre de villes et de villages de France, j’ai pu gagner Souillac où j’ai retrouvé Cécile et le jeune Robert. [...] Je vais rester quelques jours ici. Dès que le gouvernement aura regagné Paris, je rentrerai. Je repars à zéro mais avec la certitude que mon heure est venue. » [collection famille Dietrich].

Voilà une affirmation assez surprenante de la part d'un éditeur qui vient d'apprendre par son comptable que les Allemands ont saisi 30 % de son stock, que sa maison est sous scellés pour plusieurs mois, et qui n'a toujours pas de bailleur. La lettre n'a pas été datée par son expéditeur, mais elle a bien été envoyée de Souillac, où Denoël est resté durant le mois de juillet.

Cet optimisme est peut-être de façade car Léon Pierre-Quint, qui prétend avoir rencontré Denoël à Vichy au cours du mois d'août, l'a trouvé « fort désemparé, et qui ne songeait alors qu'à se retirer, à ce moment-là au moins, à la campagne. »

La présence de Robert Denoël à Vichy est confirmée par un écho du quotidien France, publié à Londres :

France, 7 septembre 1940

Le 23 : Reparution du quotidien Paris-Soir, sous contrôle allemand. Le chancelier Hitler visite Paris.

Le 24 : Réouverture de la Bibliothèque nationale. Elle avait été fermée le 10, quand le gouvernement a quitté Paris.

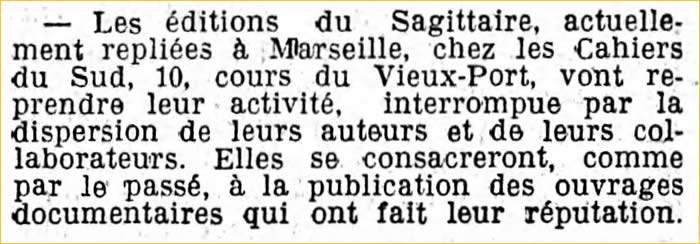

Le 28 : Quelques éditeurs restés à Paris annoncent la réouverture partielle de leurs maisons pour honorer les commandes des libraires :

Le Matin, 28 juin 1940

Le 29 : Le gouvernement français quitte Bordeaux pour Vichy.

Le 30 : Premier numéro du quotidien La France au travail, dirigé par Charles Dieudonné, pseudonyme de Georges Oltramare, avec l'appui financier des services d'Otto Abetz. Avec un tirage initial de 80 000 exemplaires, ce journal était sensé gagner la confiance des milieux ouvriers. Il manqua son objectif et disparut en mai 1941.

Oltramare anima ensuite des émissions culturelles et politiques à Radio Paris et s'enfuit en septembre 1944 à Sigmaringen. Arrêté par les alliés et extradé en Suisse, il fut condamné à mort par contumace, le 12 janvier 1950, par la cour de justice de la Seine. Il est mort au cours d'un accident de voiture à Genève le 16 août 1960.

Les Allemands réquisitionnent les Messageries Hachette.

Juillet

Le 3 : La Royal Navy attaque la flotte française à Mers-el-Kébir : 1 297 marins français sont tués.

Le 4 : Le gouvernement de Vichy rompt les relations diplomatiques avec la Grande-Bretagne.

Le 6 : Les scellés sont apposés chez Fernand Sorlot.

Le 7 : Radio-Paris reprend ses émissions. Le Matin écrit que le matériel avait été rendu inutilisable par le «gouvernement irresponsable » de Paul Reynaud.

Le 10 : L'Assemblée nationale donne pleins pouvoirs au maréchal Pétain.

Le 11 : Premier numéro de La Gerbe, hebdomadaire dirigé par Alphonse de Châteaubriant et Marc Augier.

Le 12 : Premier numéro de l'hebdomadaire Au Pilori, « organe de combat contre la judéo-maçonnerie ».

Le 14 : Céline et sa femme sont de retour à Paris.

Le 14 : A la suite d'un article de François Mauriac paru le 29 juin dans Le Figaro où l'académicien incitait la population à « traiter avec une indifférence pleine de mépris la horde des envahisseurs et les visiteurs indésirables venant d'Allemagne », Le Matin, relayant la Deutsche Allgemeine Zeitung, écrit : « L'orgueilleux M. Mauriac qui, six jours après l'armistice, ose employer l'expression " horde des envahisseurs " peut être comparé au bourgeois français incorrigible qui n'a rien compris parce qu'il ne veut rien comprendre. Que seraient devenus les milliers de réfugiés sur les routes des territoires occupés, si l'armée allemande victorieuse les avaient ignorés et traités de la même manière que l'avaient fait quelques jours auparavant les divisions françaises en retraite ? »

Dans Les Beaux Draps, six mois plus tard, Céline ne dira pas autre chose : « J’ai vu des tanks de 40 tonnes bousculer nos orphelins, nous bazarder dans les colzas pour foncer plus vite au couvert, la foire au cul, orageante ferraille à panique. [...] L’Armée qui fuit c’est pas convenable, ça propage des vents de panique. De Meuse à Loire c’était qu’un pouet, une foire unanime. Qui qu’a fait la plus grosse diarrhée ? les civils ou les militaires ? C’est pas une raison de pavoiser, d’afficher des souverains mépris ».

Le 17 : Les juifs naturalisés sont déchus de la nationalité française. Parmi eux, le grand éditeur d'art Daniel-Henry Kahnweiler [1884-1979], dont la maison à Boulogne sera occupée par Michel Leiris et sa femme afin de préserver son patrimoine.

Le 18 : Première émission radiophonique quotidienne de la France Libre sur les ondes de la BBC, sous la direction de Maurice Schumann. « Ici la France » qui, à partir du 6 septembre, deviendra « Les Français parlent aux Français », est diffusée tous les soirs entre 20 h. 30 et 21 heures. Son impact sur le public français est immédiat.

Le 18 : Bernard Steele, sa femme et ses deux filles, arrivent à New York à bord du paquebot « Manhattan » venant de Lisbonne.

Le 18 : Le Journal Officiel publie l'une des premières mesures prises par le gouvernement de Vichy en vue d'épurer l'administration et qu'on peut résumer par : « Tout fonctionnaire devra être né de père français ».

Le 22 : L’armistice est signé. Les réfugiés sont autorisés à rentrer chez eux dans toutes les zones, à l'exception de la zone Nord (Nord et Pas-de-Calais qui dépendent de l'administration allemande en Belgique) et de la zone Est (l'Alsace-Lorraine, sous contrôle allemand).

Le 25 : La radio française annonce que Georges Huisman [1889-1951], directeur général des Beaux-Arts, et Julien Cain [1887-1974], administrateur de la Bibliothèque Nationale, ont été révoqués de leurs fonctions pour avoir abandonné leur poste irrégulièrement et s'être rendus au Maroc à bord du Massilia, sans autorisation du ministre de l'Education nationale.

Le 29 : Elsa Triolet répond à un courrier de Denoël : « J'ai pu retrouver Louis après à peine quelques miracles et nous sommes ensemble depuis le début du mois. Il va fort bien, mais a les tempes tout à fait blanches et l'allure d'un général en retraite et certainement dans le besoin. Il ne sort jamais sans une canne à manche d'ivoire, cadeau d'un curé, en Belgique. Cela fait qu'avant de voir ses galons tout le monde salue ce noble militaire qui a tout perdu sauf l'honneur...

Javerlhac est un petit pays charmant, bien plus petit que Souillac, mais il pleut que c'est un scandale, surtout quand on n'a pas autre chose à faire que de se promener. D'ailleurs je m'entends mal avec la campagne, je deviens laide, grasse et j'ai peur des vaches.[...] qui sait, peut-être irons-nous ou viendrez-vous nous voir et nous écouterons la pièce ' Le maître de Ballantrae '. Comment allez-vous Cécile ? La santé ? Finet doit être plus grand que moi ! Toujours aussi merveilleusement blond ? »

Aragon sera officiellement démobilisé deux jours plus tard, au terme d'une campagne très méritoire qui lui vaudra plusieurs citations. Celle-ci, qui date du 26 mai 1940, en rappelle une autre : « A donné au cours de la campagne l'exemple de l'abnégation la plus complète. Toujours volontaire pour les missions périlleuses, a relevé sous le feu le 22 juin 1940 des blessés n'appartenant pas à la division et a permis, par la rapidité de son intervention, de sauver la vie à plusieurs d'entre eux... »

Louis Aragon obtient la même Croix de guerre avec palme que Louis Destouches, vingt-six ans plus tôt, mais il considère cette distinction avec plus de détachement : « Encore deux ou trois guerres, et je ferai un excellent portier de boîte de nuit », écrit-il à Denoël, le 29 juillet 1940. Il est vrai qu'il n'en rapporte, lui, aucune infirmité.

Août

Denoël est de retour à Paris. La circulation étant relativement aisée pour les démobilisés qui rejoignent leur domicile, il a pu remonter vers la capitale sans grosses difficultés. Robert Beckers, rentré lui aussi à Paris, s’occupera essentiellement de publicité, rue Amélie.

Pour sa propagande, l'occupant avait donné trois jours aux parisiens qui avaient de la famille en zone non occupée pour aller la chercher et la ramener au bercail. Denoël n’en fit rien et écrivit à sa femme qu'il lui avait été impossible de venir parce qu'il se sentait fatigué.

« En fait, Cécile apprit plus tard qu'il était bien venu en zone libre... mais pour chercher Thérèse, sa maîtresse d'alors, et le petit Jacques qu'elle avait déjà d'un inconnu lorsqu'il avait fait sa connaissance quelques années plus tôt », écrit Morys.

C’est de cette jeune femme que parle Elsa Triolet dans sa préface à l’édition « Folio » du Cheval blanc : « En 1942, Robert Denoël apparut à Nice lors d'un voyage, si je ne me trompe, avec une amie qu'il avait emmenée au Portugal : elle était juive, et peut-être anglaise et il voulait la mettre en lieu sûr. Ce voyage était un risque dévoué, passionné ».

Morys pense que cette maîtresse inconnue était d’origine canadienne. Quant à son fils, il devint acteur de théâtre après la guerre sous le pseudonyme de Jacques... Denoël.

Comme je l'interrogeais à ce propos, Morys m'écrivit que « cette Thérèse avait un fils qu'elle n'avait pas emmené avec elle ». Ce fils était resté en pension à Paris et, dit Morys, c'est Robert Denoël qui lui apportait des friandises qu'il dérobait chez lui. Cécile s'en aperçut, interrogea son mari qui finit par avouer :

- Je préfère tout te dire. Tu sais la vérité au sujet de Thérèse...

- Oui. Tu es venu pleurer dans mes jupes quand elle t'a quitté. Alors ?

- Son fils est en pension... il n'a personne...

- Et c'est toi qui t'occupe de lui.

- ...

- Pauvre gosse. Et tu ne le disais pas ! Je ne te dirai pas ce que je pense de sa mère, mais l'enfant n'y est pour rien. Il est de toi ?

- Oh ! non ! Il a cinq ans de plus que le Finet.

Cécile resta un instant sans rien dire, puis : ' Tu me diras une fois pour toutes quels jours tu le vois. Il y aura pour lui un paquet dans l'entrée ; ne t'inquiète pas, il ne manquera de rien.' »

Vers 1947 ou 1948, écrit Morys, alors qu'il attendait Cécile aux Deux Magots, Jacques, qu'il avait connu au cours d'art dramatique, vint le saluer, puis Cécile survint et dit :

- Vous êtes le fils de Thérèse ? Je suis heureuse de vous connaître. Mon mari m'a parlé de vous. Il y a bien longtemps. Je crois qu'il vous aimait bien et je comprends que vous ayez choisi son nom pour vous faire connaître.

J'ai fait quelques recherches à propos de ce Jacques Denoël, né le 10 mars 1923 et décédé le 3 avril 1977. Il a figuré au générique de quelque quatorze films entre 1941 et 1961, toujours dans de petits rôles.

Jacques Denoël [1923-1977]

Il ne correspond pas exactement au portrait tracé par Morys dans « Cécile ou une vie toute simple », puisqu'il aurait « cinq ans de plus » que le fils de Robert Denoël, né en 1933, mais Morys ne dit pas quand la scène des friandises a eu lieu. D'autre part Jacques Denoël a tourné dès 1941 sous ce pseudonyme.

« Robert écrit ensuite à Cécile 'de se débrouiller pour revenir à Paris'. Mais cela était devenu beaucoup plus difficile, surtout pour les étrangers. On voulait bien la rapatrier en Belgique avec son fils ; mais pas question pour elle de revenir à Paris », écrit Morys.

Denoël s’énervait de ces atermoiements : « Mon chéri, Après la visite du brave garçon qui est venu m'apporter ton mot et tes nouvelles, je ne comptais plus guère sur ton retour pour le 19. Hier soir, cependant, j'ai eu une émotion en entendant à plusieurs reprises la sonnerie de la porte de l'immeuble. Faux espoir ! Et je me suis couché tristement dans cette chambre si grande et si vide quand tu n'y es pas. Il faut absolument que tu rentres, vous ne pouvez pas vous éterniser à Souillac.

Tout le monde rentre à Paris, et je ne comprends vraiment pas comment tu n'as pas pu te débrouiller. Dis-toi bien que les autorités allemandes sont beaucoup plus complaisantes qu'on ne le dit en région libre. En plus, avec un enfant, tu as une sauvegarde. Puisque tu ne parviens pas à monter dans un train à Souillac, ce qui n'a pas fini de m'étonner, tu vas aller à Brive. Je pense qu'il n'existe aucune difficulté pour se rendre à Brive par le train ! Là tu iras à la sous-préfecture, tu demanderas à voir le sous-préfet personnellement et tu lui remettras la lettre ci-incluse.

Je veux être pendu par les ongles si ce sous-préfet ne te délivre pas sur l'heure un ordre de mission en bonne et due forme qui te permettra de prendre un train-poste - en payant ta place - et qui t'amènera sans difficulté et probablement dans la journée, à Paris. Tu diras à ce sous-préfet que tu es la femme de l'éditeur et que comme telle ta présence est indispensable à Paris. Ton charme naturel fera le reste [...]

J'espère rouvrir ma maison le 1er Octobre.

En attendant, je travaille aux ‘Trois Magots’ avec Collet, Picq

et Georges. Ce n'est pas drôle, rien n'est drôle, mais j'ai les

plus solides espoirs. Je pense donc que tu vas faire des pieds et des mains

pour arriver au plus tôt. Ta place est ici.[...] Fais mille amitiés

autour de toi, embrasse le chéri et pars pour Brive au reçu

de cette lettre [...] Je t'embrasse, bien impatient, bien pressé de

te revoir, follette, bien désireux de te tenir dans mes bras. Robert.

PS. Si tu ne vois pas le sous-préfet, demande le Secrétaire Général de la Préfecture. Dis-lui que je suis l'éditeur de Pierre-Jean Launay, très connu dans la région. Si tu n'obtiens rien, vas voir le directeur du journal local, dis-lui la même chose, tu dois réussir. »

« Cécile alla à Brive, à Tulle, partout », écrit Morys. « Elle vit le sous-préfet, le préfet, les directeurs de journaux. Tous la reçurent aimablement mais ils se moquaient bien que l'éditeur ait besoin de sa femme et, toujours très aimablement, lui dirent leur impuissance quant à l'aider, en tant qu'étrangère, à rejoindre Paris.

En fin de compte, c'est par hasard et tout près de Souillac qu'elle trouva la clef qui devait lui ouvrir la voie : la sympathie d'un vénérable membre d'une société fraternelle lui permit, grâce à de faux papiers et à toute une chaîne de sympathisants, de franchir sans encombre et avec son fils la ligne de démarcation si bien cadenassée».

Robert Denoël serait donc allé chercher son amie Thérèse et son fils en zone libre, mais Morys ne précise pas où. Or, Léon Pierre-Quint, le directeur des Editions du Sagittaire, se trouvait à Vichy en août 1940, et il y a vu son confrère belge : « J'ai rencontré Denoël à Vichy en août dernier, fort désemparé, et qui ne songeait alors qu'à se retirer, à ce moment-là au moins, à la campagne. Je n'ai vu depuis son nom mentionné dans aucun journal et personne ne m'a parlé de lui à Vichy. D'ailleurs certains auteurs, en zone libre, liés par contrat avec des éditeurs parisiens de retour à Paris, se considèrent comme libres dans la situation actuelle, pour cause de force majeure.»

C'est justement le cas de l'écrivain à qui Pierre-Quint envoie cette lettre, le 3 janvier 1941 : René Laporte, dont Denoël annonçait un « roman exotique » en janvier 1939, et qui s'est réfugié à Antibes.

Léon Pierre-Quint (© Serge Jacques)

Né Steindecker, juif de gauche, homosexuel et toxicomane, Léon Pierre-Quint [1895-1958] s'est prudemment retiré, dès octobre 1939, à Anjouin, dans l'Indre : « Il ne saurait être question que je rentre personnellement à Paris car mon activité passée, littéraire, politique et sociale,m'interdit non seulement ce retour, mais me fait vivement désirer [...] de me rendre aux Etats-Unis le plus tôt possible », écrit-il le 19 août 1940 à son ami Edouard Roditi.

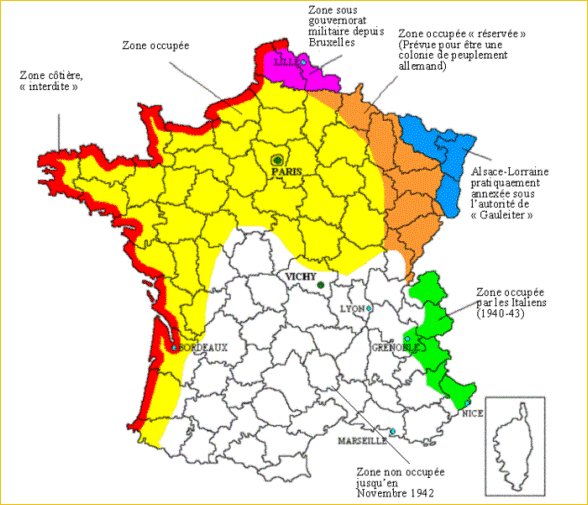

Faute de pouvoir obtenir les visas nécessaires, Pierre-Quint restera à Anjouin jusqu'à ce que les Allemands envahissent la zone libre, le 11 novembre 1942. Il installera ensuite les Editions du Sagittaire à Marseille, dans l'immeuble occupé par les Cahiers du Sud, sur le Vieux Port - lui-même restant caché jusqu'à la Libération.

Le Figaro, 16 novembre 1940

Entre 1941 et 1944, les Editions du Sagittaire publieront 31 ouvrages, avant de réintégrer leurs locaux parisiens de la rue Rodier, en avril 1945. Léon Pierre-Quint est mort le 21 juillet 1958.

Le 1er : La radio d'Etat diffuse ses premières émissions antijuives.

Le 2 : Le tribunal militaire de Clermont-Ferrand condamne à mort par contumace le général de Gaulle.

Le 2 : Le Matin, un quotidien dont la création remonte à 1883 et qui, depuis le 17 juin 1940, est devenu la propriété de Maurice Bunau-Varilla [1856-1944], inaugure une série d'articles antisémites qui dureront toute l'Occupation :

L'article concerne les juifs qui, entre le 10 mai et le 30 juin, ont quitté la France. On y trouve des banquiers (Maurice de Rothschild, André Meyer, un des dirigeants de la banque Lazard), des fonctionnaires (Georges Huisman et Julien Cain), des commerçants (Edouard Jonas, antiquaire, Maurice Levitan, industriel), des journalistes (Georges Weiskopf dit Gombault), etc.

Le 5 : Les services de la Propaganda adressent une note aux éditeurs, libraires et distributeurs, leur recommandant de cesser la vente d’ouvrages d’émigrés allemands, ou défavorables au Führer, au Duce, et à leurs régimes. Ces volumes doivent être retournés par les libraires aux éditeurs concernés ou pilonnés de leur propre chef.

Le 8 : Arrestation de Léon Blum, Edouard Daladier, Georges Mandel et du général Gamelin, jugés responsables de la défaite.

Le 13 : Le maréchal Pétain annonce le début de la Révolution nationale, dont la devise « Travail, Famille, Patrie » remplace la devise républicaine « Liberté, Egalité, Fraternité ».

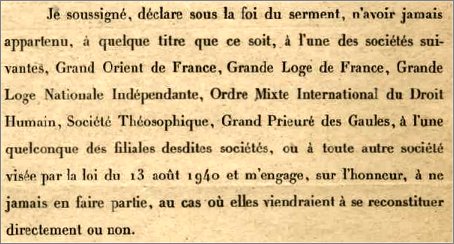

Le 14 : Le Journal Officiel publie le texte d'une loi édictée la veille interdisant les associations secrètes. Ce vocable imprécis permet d'englober toutes les obédiences maçonniques, mais aussi les associations supposées influencées par elles : les spirites, les rose-croix, les naturistes, les pacifistes, les Quakers, les B'Nai B'rith, et même le Rotary-Club.

Le 11 août 1941, une nouvelle loi permettra la divulgation, au Journal Officiel, des noms de quelque 18 000 dignitaires francs-maçons. Le juif et le franc-maçon incarnent, selon le discours officiel du gouvernement de Vichy, tous les malheurs de la France, et la plupart des éditeurs collaborationnistes s'empresseront de publier des ouvrages et libelles qui réunissent ces deux entités « maléfiques ». Il est juste d'ajouter que si des maçons français ont été arrêtés ou déportés, c'était en raison d'activités de résistance ou de leur judaïté, et non de leur appartenance à l'un de ces ordres. Robert Denoël, quant à lui, ignorera, durant toute l'Occupation, la question maçonnique.

Le 17 : Reparution de l'hebdomadaire L'Illustration.

Le 26 : Le Pays réel, organe du parti rexiste, qui avait cessé de paraître au début des hostilités, reparaît à Bruxelles.

Le 27 : Abrogation du décret-loi Marchandeau d'avril 1939 interdisant la propagande antisémite dans la presse.

Le 27 : A huit heures du matin, les troupes allemandes perquisitionnent les bibliothèques et les librairies pour en retirer les « livres indésirables », c'est-à-dire contraires aux intérêts allemands, en application d'une liste établie assez sommairement à Berlin et à Leipzig par leurs services.

Cette liste appelée « Liste Bernhard » comporte 143 noms d'auteurs ou titres d'œuvres à caractère politique. Avant la fin du mois, plus de 700 000 volumes auront été saisis et pilonnés.

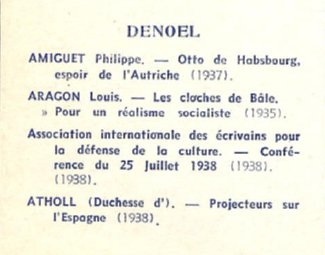

Il s'y trouve trois ouvrages parus chez Denoël, qui figureront ensuite sur les listes Otto : Les Dictateurs de Jacques Bainville [1935], La Victoire des vaincus d’André Fribourg [1938], et La Croisade gammée de Louis Roubaud [1939]. Tous les numéros de sa revue patriotique Notre Combat s'y trouvent aussi.

Au cours de cette même matinée Bernard Grasset, devançant les exigences de l'occupant, s'est rendu à l'ambassade d'Allemagne afin d'assurer qu'il était prêt à publier davantage de traductions d'auteurs allemands, pour autant que les ouvrages « conseillés » ne contiennent « rien de contraire aux intérêts français », et d'y montrer son catalogue auto-censuré : « 22 écrivains et 33 titres étaient ainsi offerts en sacrifice expiatoire et volontaire aux autorités allemandes afin qu'elles comprennent à quel point leurs volontés étaient partagées », écrit Jean-Yves Mollier [Edition, presse et pouvoir en France au XXe siècle , p. 69].

En procédant de la sorte, Grasset est, apparemment, le seul éditeur qui ait limité les interdictions dans son catalogue puisqu'on retrouve exactement ces 22 écrivains et 33 titres sur la Liste Otto qui paraîtra le 4 octobre.

La Commission interprofessionnelle d'épuration de l'Edition considéra, en mai 1946, qu'il s'était gravement compromis par ses prises de position et plusieurs lettres qu'il avait écrites au cours de ces semaines décivives.

Celle, notamment, qu'il adresse le 31 juillet, à Alphonse de Châteaubriant, en rappelant sa qualité de Français « authentique, sans nul de ces alliages malsains que l'Allemagne condamne à juste titre [...] Si haut que l'on remonte dans les deux branches, on ne peut trouver un Juif ou une Juive. » [J.-Y. Mollier, op. cit., p. 66]

Celle, surtout, qu'il écrit à son fondé de pouvoirs, Guillaume Hamonic, le 3 août, pour lui annoncer son retour à Paris en vue de négocier avec les Allemands la réorganisation de l'édition, ajoutant que « Les occupants sont essentiellement racistes. J'ai une très nette tendance à l'être. En somme, sur de nombreux points que j'appelllerai de " doctrine " - opposant " doctrine " et " politique " -, je partage beaucoup de leurs sentiments. » [Id.]

Le Figaro, 3 août 1940 Le Figaro, 17 août 1940

A Vichy, Grasset a rencontré Pierre Laval en vue de se faire introniser représentant de l’édition dans ces négociations qui s'annoncent serrées. Dans son esprit, les choses sont claires : « les éditeurs français doivent franchement accepter la censure politique de l’occupant, sans ordres ni consignes, de leur propre chef. »

« Ce système », écrit Pierre Assouline, « c'est la prison surveillée par les prisonniers méritants, le camp de concentration maté par les kapos. L'éditeur saisi par le doute a néanmoins la faculté de faire lire ses manuscrits par la censure qui lui indiquera ce qu'il faut en penser. La contrepartie de l’autocensure, c’est l’attribution

du contingent de papier. Au diable la déontologie ! On est sous la botte. » [Gaston Gallimard, p. 275].

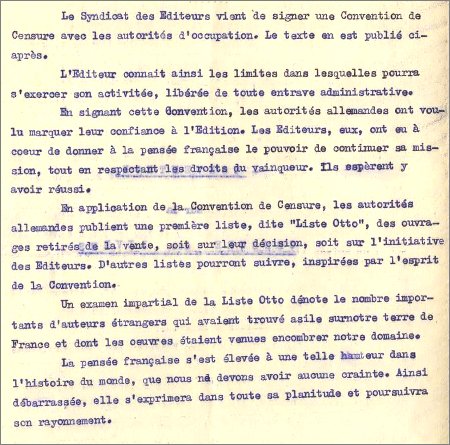

Le texte de la convention de censure qui sera publié un mois plus tard ira dans ce sens. En cas de doute sur l’opportunité de publier tel ou tel livre, le syndicat de l’Edition n’aura pas à prendre de décision : c’est la Propaganda Staffel, section des publications (Gruppe Schriftum), 52 Champs-Elysées, qui s’en chargera.

Ce qui choque le plus Assouline, « c'est la célérité avec laquelle la corporation des éditeurs français, dans sa quasi-totalité, choisit de collaborer alors que l'entrevue de Montoire n'a même pas encore eu lieu et que la photo de la poignée de main Hitler-Pétain ne fait pas encore la " une " des journaux. »

Dans sa quasi-totalité, écrit Assouline. Qui sont les réfractaires ? Il ne cite qu'une seule maison : les Editions Emile-Paul qui, dès le mois d'août, « transforment leurs bureaux de la rue de l'Abbaye en " boîte aux lettres " avec Jean Cassou, Pierre Abraham et Claude Aveline pour confectionner des tracts. »

Il convient pourtant de remarquer que les frères Albert et Robert Emile-Paul n'ont pas fermé ces bureaux : ils ont bel et bien publié des ouvrages, en nombre restreint il est vrai, durant toute l'Occupation. Certes, à côté des multiples rééditions du Grand Meaulnes, on trouvait surtout des éditions de luxe d'auteurs du XIXe siècle, des livres illustrés, des textes de Rilke, Samain, Péguy, Jammes, Corbière, Mallarmé..., et quelques titres de contemporains comme Toulet, Mac Orlan, Léon-Paul Fargue, ou... Jean Voilier.

A priori, aucun texte compromettant. On peut tout au plus épingler le livre de Jean Voilier, Ville ouverte, qui est d'inspiration collaborationniste, mais tiré à 430 exemplaires, donc en édition à diffusion restreinte. Il n'empêche que les Editions Emile-Paul ont dû, comme les autres éditeurs, demander leurs visas de censure et le papier nécessaire à la confection de leurs volumes.

Comme l'écrit encore Pierre Assouline : « En ces temps troublés, la responsabilité de l'éditeur se mesure à l'aune du contingent de papier. En avoir ou pas. Pour en obtenir, il faut passer par les Allemands, leurs exigences et leurs desiderata. Ainsi soit-il. On collabore. »

La question se pose en effet de savoir si les éditeurs qui n'ont pas publié d'ouvrages imposés par l'occupant mais qui ont eu recours à ses différents services, et qui ont donc participé au système mis en place en août 1940, devaient rendre des comptes à la Libération.

La réponse a été donnée dès septembre 1944 par les services du ministère de l'Information dirigé par Pierre-Henri Teitgen [1908-1997] : les maisons d'édition Emile-Paul, Champion, Delagrave, Garnier, Lemerre, Payot, Firmin-Didot, Perrin, Fasquelle, ont été considérées comme « irréprochables ».

Septembre

© Life

Jeune Front, mouvement créé au cours de l'été par Robert Hersant [1920-1996], installe ses bureaux dans les locaux de l'Office du tourisme anglais, sur les Champs-Elysées. Affichant ouvertement leurs sympathies pour l'occupant, ses membres se signalent principalement par deux activités : la distribution de l'hebdomadaire Au Pilori, et le bris de vitrines des magasins juifs voisins. Pris à partie à l'Assemblée nationale en 1956, après avoir été élu député de l'Oise, Hersant dira que Jeune Front avait duré très exactement trois semaines et qu'il l'avait quitté précisément parce qu'il prenait une tournure politique qui lui interdisait d'y rester.

On ne sait quelle « nouvelle » tournure avait pris Jeune Front. Lors de l'inauguration officielle, le 25 août, les discours de Pierre Clémenti et de Robert Hersant, rapportés par Le Matin du lendemain, avaient justement précisé les buts de leur mouvement, qui était avant tout « antijuif et antimaçonnique ». En 1947 Hersant fut condamné à dix ans d'indignité nationale.

Robert Denoël refuse le manuscrit de Voltaire antijuif. Henri Labroue [1880-1964] l'avait, dès novembre 1938, proposé sans succès à plusieurs éditeurs (Baudinière, notamment), en faisant intervenir des journalistes tels que Béraud, Brasillach ou Horace de Carbuccia. En novembre 1940 il le propose à Robert Pierret, du Pilori, qui édite occasionnellement des brochures antisémites, mais le secrétariat général à l'Information de Vichy lui refuse l'imprimatur. L'ouvrage paraîtra finalement en 1942 aux Editions Le Pont de Gerhard Hibbelen.

Le 1er : Ouverture de l'Institut allemand, 57 rue Saint-Dominique, dirigé par Karl Epting.

Le 5 : Louis Aragon adresse à son ami américain Matthew Josephson une lettre qui résume parfaitement sa situation d'auteur proscrit, qui doit être celle d'écrivains réfugiés, comme lui, en zone Sud : « Comme en zone occupée mes livres, ainsi que ceux de beaucoup d'écrivains français, ne sont plus mis en vente, et qu'en zone libre la question ne se pose même pas, puisque les stocks de livres sont restés à Paris d'où rien ne peut venir, il paraît tout à fait impossible de vivre désormais comme écrivain. »

Le 6 : La BBC londonienne lance, sur l'air de la « Cucaracha », le slogan fameux : « Radio-Paris ment, Radio-Paris est allemand ». Un décret signé du garde des Sceaux, Raphaël Alibert, déchoit de leur nationalité française tous les membres de la famille Rothschild.

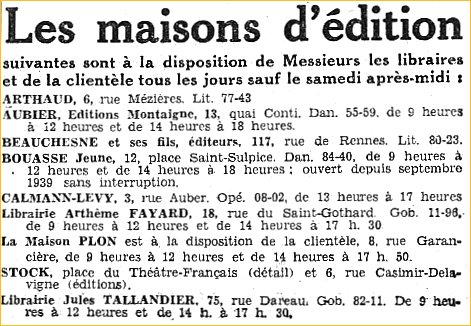

Le 8 : Sous le titre « L'activité littéraire reprend à pas menus », Le Figaro donne des nouvelles des éditeurs, qui restent dans l'expectative. Gaston Gallimard, hôte du poète Joë Bousquet, attend dans l'Aude. Fayard annonce un livre d'Henry Bordeaux. Albert Pigasse s'installe à Lyon et compte y poursuivre sa collection « Le Masque ». Fernand Sorlot s'est fixé à Clermont, Etienne Chiron à Royat, Flammarion à Lyon, Quillet à Montpellier. En fait, tout le monde attend le retour de Bernard Grasset, chargé par le gouvernement de prendre contact avec les autorités allemandes à Paris à propos du statut de l'édition. Seul René Julliard reste actif à Vichy et annonce une seconde brochure des Actes du maréchal Pétain aux Editions Sequana.

Le 10 : Premier numéro du journal Aujourd'hui, dirigé par Henri Jeanson. Ce quotidien anti-conformiste qui bénéficia des plumes brillantes de Jean Anouilh, Marcel Aymé ou Jean Galtier-Boissière, tira jusqu'à 100 000 exemplaires jusqu'en novembre, c'est-à-dire jusqu'à la démission forcée de Jeanson, qui avait refusé de publier un article favorable à l'entrevue de Montoire. Son remplacement par Georges Suarez, collaborateur de droite, ne fut pas sans influence sur les tirages, qui tombèrent à 60 000 exemplaires, un an plus tard.

Le 14 : André Billy, dans Le Figaro, se demande si le prix Goncourt sera décerné cette année, la plupart des académiciens s'étant dispersés aux quatre coins de la France : Lucien Descaves est à Senonches, Rosny jeune en Bretagne, Léo Larguier dans le Gard, Léon Daudet près de Limoges, Jean Ajalbert dans le Cantal, Roland Dorgelès à Marseille, Francis Carco à Nice, Sacha Guitry à Paris. René Benjamin, le secrétaire de la Compagnie chargé de réunir tous ses membres, reste introuvable.

Les éditeurs n'ont pas, comme de coutume, déposé au début du mois d'août les sept ou huit douzaines de volumes destinés à concourir, et ils ne sont pas prêts à le faire pour novembre. Faudra-t-il porter son choix sur les rares volumes publiés au printemps 1940 ? André Billy se résigne à poser la question : « Et au vrai, quel rang au juste peut tenir cette année le prix Goncourt dans l'ordre hiérarchique de nos préoccupations ? »

Le 15 : Anticipant de quinze jours la loi sur le statut des juifs, Le Matin rend compte d'une réunion des membres de la Fédération des comités du haut commerce de Paris, séance au cours de laquelle il fut question de l'assainissement indispensable de la corporation : «Trop de juifs encombrent les industries de luxe de Paris qui représentent aux yeux du monde le chic, le goût français. » Ses dirigeants ont décidé qu'un panonceau portant l'indication « Maison française » serait délivré aux maisons dont la direction est exclusivement française.

Le 21 : Reparution du quotidien L'Œuvre, sous la direction de Marcel Déat et de René Château. Son tirage moyen durant la guerre sera de quelque 120 000 exemplaires.

Le 23 : Apparition des premières cartes de ravitaillement.

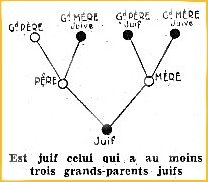

Le 27 : Ordonnance allemande relative aux mesures contre les juifs, par laquelle les personnes entrant dans la catégorie de « juif » sont ainsi définies : « Sont reconnus comme juifs ceux qui appartiennent ou appartenaient à la religion juive, ou qui ont plus de deux grands-parents (grands-pères et grands-mères) juifs. »

Le 28 : René Philippon, président du Syndicat des Editeurs, co-signe avec le chef de l'administration militaire allemande en France une convention sur la censure des livres (nouveautés et réimpressions).

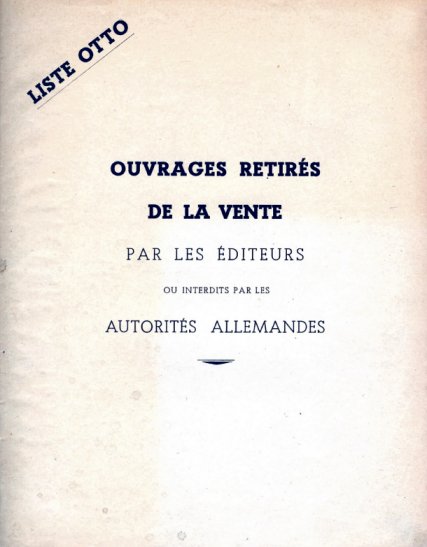

Une première « Liste Otto » est mise en circulation. Tirée à 40 000 exemplaires, elle est diffusée dans le numéro du 4 octobre de la Bibliographie de la France. Elle concerne 1 060 titres publiés par 135 maisons d'édition.

Octobre

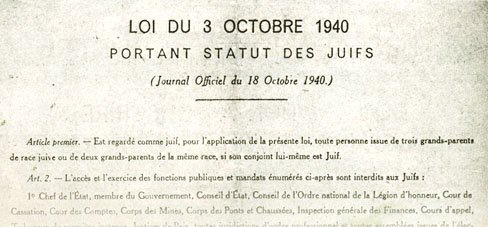

Le 3 : Loi sur le statut des juifs en France. Son texte, dû au nouveau garde des Sceaux, Raphaël Alibert, mais rédigé, dit-on, par Marcel Peyrouton, le ministre de l'Intérieur, est publié le 18 au Journal Officiel.

Si l'ordonnance allemande du 27 septembre se référait à la seule religion, la loi française - en raison du principe de laïcité - lui substitue la notion, non définie, de race : « Est regardé comme juif, pour l'application de la présente loi, toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif ». Pour le cas où cette définition paraîtrait obscure à ses lecteurs, Le Matin la commente par un croquis :

Le Matin, 5 octobre 1940

Le 4 : Jeanne Valensi cède à Robert Denoël les 16 parts qu’elle possède dans la société « La Publicité vivante » moyennant la somme de 4 000 francs.

Mlle Valensi, qui avait, le 1er mars 1938, acquis ces parts de Georges Wenstein pour 8 000 francs, les cède à Robert Denoël pour la moitié de leur valeur nominale. Jeanne Valensi est donc bien un autre prête-nom de Denoël.

A cette date les seuls associés dans la société sont : Robert Denoël, qui détient 32 parts, et son beau-frère, Guillaume Ritchie-Fallon, qui en détient 18.

Le 4 : Publication, dans Bibliographie de la France, de la liste des ouvrages indésirables figurant sur la « Liste Otto ». Chez Denoël, trente titres sont mis à l’index, et tous les numéros de sa revue Notre Combat.

Il s’agit d’ouvrages défavorables à l’Allemagne et à l’Espagne franquiste, ou dus à des auteurs juifs. Un seul auteur littéraire est mis à l’index : Aragon, pour Les Cloches de Bâle [1934] et Pour un réalisme socialiste [1935].

Curieusement on y trouve Introduction à la psychanalyse des enfants, une brochure d'Anna Freud attribuée à d'inexistantes « Editions Psychanalytiques » et publiée en réalité dans la Revue Française de Psychanalyse. C'est un tiré à part de 12 pages distribué depuis 1931 par Denoël et Steele dans leur « Bibliothèque Psychanalytique ».

On n’y trouve pas un seul titre publié par les Editions La Bourdonnais. On peut penser que leurs tirages confidentiels ont préservé certains ouvrages politiques qu’elles avaient édités entre 1934 et 1939.

A noter encore six volumes publiés entre 1931 et 1938 par des Editions Documentaires qui n'ont aucun rapport avec l'enseigne éponyme créée fugitivement par Robert Denoël en 1939.

Les éditeurs qui y figurent avec plus de cinquante titres sont : Tallandier [54], les Presses Universitaires de France [103], Fayard [108], et Gallimard [146].

Le 5 : Arrestation par la police parisienne de quelque 300 militants communistes.

Le 8 : Reparution à Paris du Petit Parisien. Ce quotidien de droite justifiait, avant guerre, des tirages supérieurs au million d'exemplaires. Dès décembre 1940 il aura regagné une grande partie de son lectorat : 912 000 exemplaires.

Le 8 : Sous le titre « Les juifs renieraient-ils leur origine ? », Le Matin ironise sur le nombre restreint de juifs qui se déclarent comme tels depuis le 3 octobre, alors qu'ils se réclamaient de la « race élue » avant la guerre, comme en témoignait un article de Pierre Lazareff paru en septembre 1933 qui citait des dizaines de noms de politiciens, d'écrivains, d'acteurs, d'avocats ou de journalistes fiers d'être juifs.

Le 10 : Paul Riche, dans Au pilori, publie un incroyable papier sur la N.R.F. : « Une bande de malfaiteurs a fonctionné dans la littérature française de 1909 à 1939 sous les ordres d’un chef bandit : Gallimard. Trente ans d’abjecte et sournoise propagande en faveur de l’anarchie, des révolutionnaires de tout poil, des ‘ anti ’ : antifasciste, antinationale, anti-n’importe quoi. Trente ans de nihilisme littéraire, spirituel, humain ! Gallimard et sa bande ont préparé les cadres d’une voyoucratie distinguée ».

L’attaque se fait plus personnelle : « Gallimard veut rentrer ! Déjà, les nègres, négroïdes et négrophiles gallimardeux attendent aux Deux Magots leurs prochains trente deniers [...] Assassin de l’esprit, Gallimard ! Pourrisseur, Gallimard ! Chef de malfaiteurs, Gallimard ! La jeunesse française vous vomit ! »

Ce « journaliste », qui sera fusillé le 29 mars 1945, et qui s’appelle en réalité Jean Mamy, n’a pourtant pas eu de manuscrits refusés rue Sébastien-Bottin, il est comédien [Mamy a tenu un rôle important dans Les Cenci en 1935] et réalisateur de cinéma ; il met sa plume au service de l’occupant en vilipendant les juifs et les francs-maçons dans des organes de presse extrémistes.

Il faut dire que le mot de l’ambassadeur Otto Abetz selon lequel il y avait trois puissances en France : le communisme, les banques et la NRF, avait largement circulé, et que la NRF passait pour anti-allemande et judéo-bolchéviste. Mais on trouvera en 1945 de semblables plumitifs pour dénoncer d’autres éditeurs dans d’autres feuilles extrémistes : seuls les noms auront changé.

Le 11 : Jacques Boulenger [1879-1944], critique littéraire et spécialiste de la littérature médiévale, dont Denoël publiera en 1943 Le Sang français, inaugure dans Le Matin une série d'articles antisémites qui lui seront comptés à la Libération. Il achèvera de se rendre insupportable aux yeux du CNÉ en publiant plusieurs articles anti-communistes dont le premier, paru dans Le Matin du 21 février 1942, porte le titre : « Pourquoi je hais le communisme ».

Le Matin, 11 et 15 octobre 1940

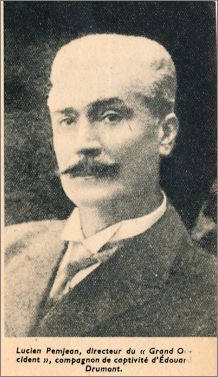

Le 12 : George Montandon écrit à Léon de Poncins [1897-1976] qu'une « brochure » lui est réservée et qu' «un certain Denoël » souhaiterait qu'il écrivît un article sur les juifs. Tel est le résumé ambigu d'une lettre conservée dans les archives du Centre de Documentation Juive Contemporaine, fonds George Montandon.

Montandon veut-il dire à de Poncins que Denoël lui a demandé un texte à publier dans sa collection « Les Juifs en France » (Comment reconnaître le juif ? sortira de presse deux mois plus tard), ou que Denoël lui a demandé de solliciter de Poncins pour cette même collection ?

De Poncins avait, en effet, sa place dans la collection « d'intérêt national » que préparait Denoël. En 1932 il avait publié Les Juifs, maîtres du monde et, quatre ans plus tard, La mystérieuse Internationale juive, l'un et l'autre chez Bossard. Mais on ne connaît jusqu'à présent aucun lien entre Denoël et cet auteur antisémite et anti-maçonnique.

Le 12 : Inauguration par Fernand de Brinon de l'exposition « La Franc-Maçonnerie dévoilée » au Petit Palais, organisée officiellement par Jean Marquès-Rivière et Jacques de Lesdain, directeur de L'Illustration, en réalité par l'ambassade d'Allemagne.

Le Petit Parisien, 15 octobre 1940

Les organisateurs annoncent un million de visiteurs à Paris, entre octobre et novembre 1940. L'exposition est montrée à Nancy, Bordeaux, Rouen, avant d'être présentée à Berlin au cours de l'année 1942. Le Matin insiste sur son aspect pédagogique : elle a permis d'apprendre que pas moins de 126 Lévy étaient inscrits au Grand Orient de France, rue Cadet.

Le 15 : Denoël est convoqué dans les bureaux de la Gestapo, avenue Foch, où, selon Auguste Picq, « il fut mis en demeure de publier autant d’ouvrages allemands ou pro-allemands, qu’il en avait publiés d’anti-allemands, s’il voulait conserver sa liberté. »

Le comptable ignore quels furent les termes du « contrat », mais il assure

que « les Editions Denoël qui avaient publié soixante-six ouvrages

anti-allemands, n’en publièrent que sept à la convenance

des Allemands ». Picq n'a pas précisé lesquels, et je regrette aujourd'hui d'avoir renoncé, considérant son âge et son état de santé, à lui demander de me les indiquer formellement.

Le même jour, levée des scellés chez Denoël. Bagatelles pour un massacre et L’Ecole des cadavres sont remis en vente, avec de nouvelles bandes-annonces.

René Barjavel, mobilisé en septembre 1939 comme caporal d'intendance dans un régiment de zouaves et qui, après l'armistice, s'est installé dans les Pyrénées avec sa famille, rentre à Paris et reprend son travail rue Amélie.

Le 19 : Premier numéro du Cri du peuple, quotidien de Jacques Doriot et organe officiel du Parti Populaire Français. La plupart des journaux publient et commentent le texte de la loi sur le statut des juifs publiée la veille au Journal Officiel.

Si le commentaire du Matin reste assez neutre [« Israël est désormais exclu de toute fonction publique »], à Paris-Soir qui tire alors à 900 000 exemplaires, les rédacteurs appointés par la Propaganda Staffel ne se brident pas dans leurs titres et sous-titres : « L'épuration commence... Les juifs enfin chassés de toutes les fonctions publiques de la Nation ».

Le Matin, 1er novembre 1940

Les petits commerces devront bientôt afficher à l'intérieur de leurs vitrines des pancartes jaunes portant, en caractères noirs : « Entreprise juive ». Si l'un des associés, comme ci-dessus, n'est pas israélite, une mention spéciale pourra être apposée : « Maison française » ou « Catholique ». D'emblée certains journaux déplorent que les commerçants juifs rusent avec la nouvelle réglementation : ou bien ils placardent l'affichette de manière peu apparente, ou bien ils retirent la plaque commerciale « à consonnance sémite » de leur devanture pour travailler en appartement.

Le 21 : Réouverture des Editions Corrêa. Le 24 mai, Edmond Buchet avait quitté Paris et rejoint la Suisse, son pays d'origine. En juin les Allemands avaient, comme pour d'autres maisons d'édition, posé les scellés sur l'immeuble du boulevard Montparnasse.

C'est son associé Jean Chastel qui, resté à Paris, a reçu les autorités d'occupation et obtenu la levée des scellés, « sans prendre aucun engagement », écrit Buchet. La réouverture de la maison d'édition est conditionnée par la mise au pilon sans indemnités de onze titres :

« Aussi longtemps que nous pourrons exercer notre profession dignement, nous l'exercerons ; elle est plus que jamais utile. Au moment où l'on voit déjà tant d'éditeurs incliner vers la collaboration, il est bon qu'il y en ait qui restent au-dessus de la politique et continuent à fournir aux esprits, presque aussi affamés que les ventres, leur nourriture [...]

Dans tous les cas, nous nous promettons de n'éditer sous l'occupation que des livres que nous aurions publiés sous un régime libre. Si les Allemands voulaient nous forcer à faire autrement, nous fermerions la maison. »

On peut croire que les Editions Corrêa ont respecté ce programme puisque, dès le 19 novembre 1944, elles font partie du groupement « Pour le Livre » composés d'éditeurs « restés dignes durant l'Occupation » tels que Seghers, les Editions de Minuit, Raymond Durand-Auzias, Hartmann, Emile-Paul, et quelques autres.

Mais, « sous un régime libre », Buchet aurait-il vraiment publié les Œuvres de Wagner [1941], Révolte dans la montagne de Conrad Meyer [1942], Flammes de Siegfried Wolf [1943], et une biographie de Goethe par John Charpentier [1943] ?

Le 22 : Gaston Gallimard, qui s’était replié à Carcassonne chez Joë Bousquet, rentre à Paris. Le lendemain c'est Bernard Grasset qui rouvre sa maison :

Le Figaro, 26 octobre 1940

Le 24 : Entrevue Hitler-Pétain à Montoire.

Le 25 : Les Allemands se présentent avec un camion au siège des Editions Corrêa, 166 boulevard de Montparnasse, pour emporter les ouvrages qui figurent sur la liste Otto : « Nous en avons une quinzaine », écrit Edmond Buchet. Les différentes listes Otto diffusées à partir de septembre 1940 et jusqu'en 1943 n'en mentionnent que dix chez Corrêa.

Buchet cite aussi des ouvrages de Benda et Maurois, et l'entièreté du tirage de Chez l'armée anglaise de Blaise Cendrars, « qui n'a pas eu le temps de sortir ». Il est vrai que tous les ouvrages de Benda et Maurois, auteurs juifs, ont été interdits durant l'Occupation, et que celui de Cendrars ne devait pas figurer sur les listes d'interdiction puisqu'il n'avait pas circulé.

Le 26 : Sous le titre « L'Edition à Paris », Le Figaro annonce les nouvelles parutions des principaux éditeurs parisiens : Calmann-Lévy, Connard, Gallimard, Plon, Stock, Editions de France. A côté d'ouvrages classiques, on trouve de nouveaux romans chez la plupart d'entre eux.

Le nom des Editions Denoël continue de briller par son absence : comme il l'écrira le 19 décembre à Jean Rogissart, Denoël, qui a obtenu la levée des scellés rue Amélie le 15 octobre, établit « le bilan de la catastrophe. Je ne publie rien encore. » C'est dans les bureaux de son agent d'affaires qu'il prépare sa rentrée en créant une nouvelle société : les Nouvelles Editions Françaises, où paraîtront en novembre des ouvrages qui constituent sans doute le prix à payer pour conserver sa maison d'édition.

Le 30 : Discours du maréchal Pétain annonçant qu'il « entre dans la voie de la collaboration ».

Novembre

Le 1er : Premier numéro du quotidien Les Nouveaux Temps, sous la direction de Jean Luchaire, et avec l'aide financière des services d'Otto Abetz. Premier numéro du mensuel Le Réveil du peuple, dirigé par Jean Boissel. La presse annonce de nouvelles mesures relatives au recensement des juifs.

Le Figaro, 1er novembre 1940

Le 9 : Les scellés sont apposés chez Gallimard. Gaston Gallimard a refusé une prise de participation allemande dans sa société. A plusieurs reprises il sera amené à rendre visite à la Propaganda pour reprendre possession de son entreprise, et l’accord qui intervient peu après implique que la NRF sera dirigée par Drieu la Rochelle, collaborateur idéal aux yeux de l’occupant. Les scellés sont retirés début décembre, grâce à l'intervention de Drieu et du lieutenant Heller.

Le 11 : Mort à Paris de Carlos Larronde, foudroyé par une crise cardiaque à l'âge de cinquante-deux ans. Cet « idéaliste des ondes » était l'un de ces originaux qu'aimait fréquenter Robert Denoël, qui lui avait édité trois ouvrages entre 1930 et 1936.

Originaire d’une vieille famille de la haute bourgeoisie bordelaise, né le 15 septembre 1888, Larronde, bohème et cultivé, fut journaliste sportif, radio-reporter, producteur de radio. En 1913 il avait fondé le «Théâtre Idéaliste », fait amitié avec Milosz avec qui il fonda le Centre Apostolique, qui transforma la maison de Balzac pour en faire un musée, dont Larronde fut nommé conservateur.

Durant la Grande Guerre il fit partie du groupe des amis de Milosz qui fonda le cercle « Les Veilleurs » : société initiatique, co-maçonnique, ésotérique, théosophique, alchimique. Son fils Olivier fut, en 1943, l'ami de cœur de Jean Genet.

Le 15 : La maison Albin Michel est autorisée à reprendre ses activités. Bernard Grasset publie la première brochure de sa nouvelle collection « A la recherche de la France », dans laquelle il « étudie les causes de la défaite et suggère les disciplines nécessaires à la renaissance du pays ».

Le 20 : A 15 heures, les membres de la Société « La Publicité vivante » sont réunis en assemblée générale extraordinaire, 19 rue Amélie, sur la convocation de Robert Denoël. La réunion est « présidée par M. Denoël vu qu’il possède le plus grand nombre de parts ».