Commentaires

Le 28 juillet 1950, la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue le 6 juillet précédent par Ferdinand Gollety, magistrat instructeur en charge du dossier de l’instruction du meurtre de Robert Denoël.

On appelle non-lieu l'abandon d'une action judiciaire en cours de procédure. En France, il est prononcé par le juge d’instruction, lorsque les éléments rassemblés par l'enquête de police ne justifient pas de prolonger plus longtemps les investigations.

L’action de la justice française s'est éteinte il y a cinquante-huit ans. Qui voudrait relancer l'instruction devrait apporter des éléments nouveaux justifiant que la Cour de Cassation en ordonnât la réouverture.

Je me suis donc tenu strictement à commenter les différentes enquêtes de la Brigade Criminelle puis de la Police Judiciaire, et les investigations menées par Cécile Denoël, partie civile, et son avocat, Armand Rozelaar.

*

La première enquête, menée durant moins de deux mois par la Brigade Criminelle, fut incontestablement bâclée. Ses inspecteurs considérèrent apparemment cette affaire comme un simple fait divers : des rôdeurs, nombreux à cet endroit, avaient agressé un homme qui réparait le pneu de sa voiture, et l’avaient abattu alors qu’il cherchait à se défendre. Son portefeuille n’avait pas été délesté des 12 000 francs qu’il contenait parce que deux passants étaient arrivés inopinément sur les lieux.

L’inspecteur Ducourthial, qui menait l’enquête, avait bien trouvé « bizarre » la disparition rapide des malfaiteurs, mais ni la personnalité de la victime, ni celle des deux « passants », ne l’avaient engagé à poursuivre ses investigations.

Sur le plan professionnel, plusieurs erreurs d’appréciation ont été relevées. La voiture de Jeanne Loviton, qui aurait dû être mise sous scellés, fut restituée sans examen à son chauffeur dès le lendemain. Une dizaine de témoins seulement furent interrogés, dont l’un aurait dû attirer l’attention du policier : le portier de nuit du ministère du Travail, André Ré, auprès duquel les enquêteurs rédigèrent leur rapport, à trois heures du matin, après avoir interrogé Jeanne Loviton au poste de police de la rue de Grenelle.

Ré leur avait appris que Pierre Roland Lévy, chef de Cabinet au ministère, avait quitté le bâtiment avant l’heure du crime, pour y retourner, accompagné d’un ami, peu après l’attentat. Contacté le lendemain matin, Lévy leur adressa une lettre justifiant sa présence sur les lieux, sans donner le nom de la personne qui l’accompagnait, et qui n’appartenait pas aux cadres du ministère.

L’inspecteur Ducourthial ne chercha pas à connaître son identité, et ne mentionna pas André Ré, dont il n’avait pas pris la déposition, dans son rapport. Seul lui parut important le témoignage de Jeanne Loviton, dont il s’appliqua à vérifier qu’elle était bien absente du lieu de l’attentat à l’heure où il fut commis.

On peut s’interroger sur le rôle du commissaire de police du quartier du Gros-Caillou, M. Joseph Duez, dont les bureaux se trouvaient au n° 6 de la rue Amélie et qui connaissait Denoël. Le soir même de l’attentat, il rejoint les inspecteurs de la Brigade Criminelle et paraît prendre en charge l’enquête. C’est lui qui reçoit les journalistes au cours de la nuit et leur donne son sentiment : crime crapuleux. Le lendemain, c’est encore lui qui permet au chauffeur de Jeanne Loviton d’enlever la Peugeot « accidentée », sans l’avoir examinée. Dans son rapport, l’inspecteur Ducourthial, qui s’est interrogé sur l’étrange itinéraire emprunté par Denoël pour se rendre à Montparnasse, écrit qu’il en a discuté avec Duez : « Mais nous avons admis que c’était tout de même la direction pour se rendre au Théâtre de la Gaîté. »

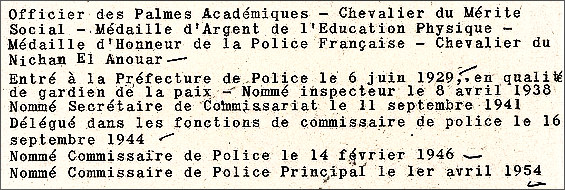

Fiche du ministère de l'Intérieur, juillet 1957

Le commissaire Duez n'est pas le premier venu. Né le 16 août 1905 à Leforest, dans le Pas-de-Calais, il était entré en juin 1929 au commissariat du Ve arrondissement comme gardien de la Paix, avant d'être nommé secrétaire de police en décembre 1940. Il fut arrêté par les Allemands le 17 avril 1941 et emprisonné durant deux mois au Cherche-Midi pour avoir rossé un collaborateur. Sa hiérarchie, pour faire bonne mesure, le suspendit de ses fonctions le 6 juin 1941, avant de le réintégrer le 21 juillet. Le 16 septembre 1944 il fut nommé commissaire du quartier du Gros Caillou, rue Amélie.

En octobre 1944 il occupa, durant quelques semaines, une charge peu commune, celle d'administrateur du camp de Drancy où étaient détenus les collaborateurs, notamment Sacha Guitry, dont le dossier lui fut confié le 8 octobre, et qu'il fit élargir trois semaines plus tard.

La présence du commissaire Duez aux Invalides, le 2 décembre 1945, tient donc au fait que l'attentat eut lieu dans un quartier dépendant du commissariat du Gros Caillou, mais il disparaît ensuite de l'enquête, puisqu'elle a été confiée à la Brigade Criminelle, ce qui n'a pas empêché Ducourthial d'avoir recours ensuite à ses conseils. Le commissaire divisionnaire Joseph Duez, fait chevalier de la Légion d'Honneur le 14 octobre 1957, prit sa retraite en 1963, et mourut le 10 mai 1969.

*

Lorsque l’inspecteur Ducourthial dépose son rapport d’enquête, le 25 janvier 1946, la veuve de l’éditeur vient tout juste d’être informée que Jeanne Loviton, gérante des Editions Domat-Montchrestien, a provoqué, en tant qu’« actionnaire majoritaire », une assemblée des actionnaires de la Société des Editions Denoël, rue Amélie.

Très vite, elle fait le lien entre la cession des parts de son mari et l’assassinat. Le 28 janvier 1946, elle dépose plainte contre Mme Loviton pour vol, escroquerie, abus de confiance, faux, usage de faux, et abus de blanc seing. Le 14 mai, elle se constitue partie civile sur l’instruction ouverte par le Parquet pour rechercher les causes de la mort de Robert Denoël.

La première affaire est confiée au juge Bourdon, la seconde au juge Gollety. La séparation des dossiers est jugée calamiteuse par la partie civile, qui pense que les deux sont liés et qui, durant quatre ans, va consacrer tous ses moyens et son énergie à le démontrer.

Un complément d’enquête est ordonné le 13 août 1946 par le juge Gollety, et c’est le même inspecteur-chef Ducourthial qui est chargé de cette nouvelle instruction, qui durera trois mois.

Une quarantaine de personnes seront interrogées, la plupart à propos des affaires qu’elles avaient nouées avec l’éditeur. Puisque la partie civile prétend que le crime est lié à des questions d’intérêt, Ducourthial va «indaguer » dans cette direction, sans plus revenir aux circonstances du meurtre.

On a le sentiment, en lisant son rapport du 15 novembre 1946, qu’il s’est surtout appliqué à se justifier face aux critiques de Mme Denoël et de son avocat.

Armand Rozelaar, qui avait la conviction qu’une troisième personne avait pris place dans la Peugeot, lui a reproché de ne pas avoir relevé les éventuelles traces de semelles à l’arrière du véhicule ? Il s’informe auprès de l’Office National Météorologique pour savoir s’il a plu ce soir-là : « Et quand bien même il aurait plu, peut-on relever des empreintes de pieds sur le tapis d’une voiture après le passage de quelqu’un, et à plus forte raison plusieurs heures après ? », écrit-il.

La voiture a été restituée sans examen à sa propriétaire ? « Pour quelle raison la voiture de Mme Loviton aurait-elle été saisie, alors que le meurtre s’est déroulé non pas à l’intérieur, mais à l’extérieur ? », réplique-t-il.

L’inspecteur néglige d’interroger Marion Delbo et ses invités, alors que Jeanne Loviton lui en a donné les moyens dès le premier soir. Il n’interroge plus le chauffeur de taxi Desprez ni le gardien Ré, qui se révéleront des témoins capitaux au cours de la troisième enquête.

En résumé, Ducourthial considère que les manœuvres visant à accaparer la succession de l’éditeur, dont parle sa veuve, sont consécutives à sa mort et ne constituent pas le mobile du crime. Il revient donc à sa première version : crime crapuleux, puisque « personne ne pouvait prévoir son passage boulevard des Invalides ce soir-là, comme personne ne pouvait prévoir la panne fortuite de la voiture ».

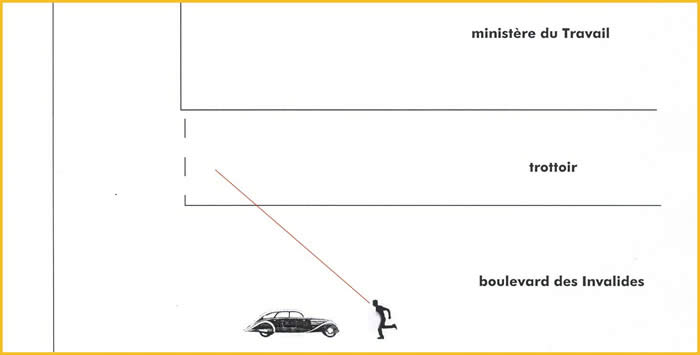

La position du corps

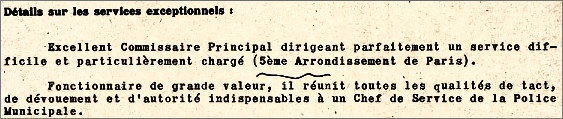

Le 3 décembre 1945, l'agent Testud déclare à la police qu'arrivant le premier sur les lieux de l'attentat, il a découvert un « homme, étendu sur le dos, parallèlement à la bordure du trottoir, avec la tête en direction de la station de métro 'Varenne'. »

Dans son rapport du 25 janvier 1946, l'inspecteur Ducourthial ajoute à cette description que l'homme avait «les bras en croix ».

Dans la lettre qu'il a envoyée à la police, le lendemain de l'attentat, Roland Lévy ne décrit pas la position du corps de l'éditeur ; il écrit seulement qu'il a découvert sur le trottoir le corps d’un homme qui râlait.

Interrogé pour la première fois le 14 février 1950, Guillaume Hanoteau déclare à l'inspecteur Voges qu'il est arrivé sur les lieux en compagnie de Roland Lévy à l'angle du boulevard des Invalides et de la rue de Grenelle : «A notre gauche et sur le trottoir du boulevard des Invalides un homme gisait, étendu sur le dos, les pieds tournés vers la rue de Grenelle, la tête en direction de la bordure du trottoir et à environ 3 mètres de celle-ci. »

Le 28 avril 1950 Armand Rozelaar écrit au juge Gollety : « Faisant la description de la position du corps, M. Hanoteau, à l’encontre de tous les témoignages formels et tous rigoureusement conformes des agents, déclare que cet homme gisait sur le dos, les pieds tournés vers la rue de Grenelle, la tête en direction du trottoir. Vous pourrez vous reporter, Monsieur le Juge d’Instruction, aux déclarations des agents. C’est précisément le contraire, et l’homme était étendu la tête en direction de la rue de Grenelle, les trois témoins déclarant unanimement que la victime paraissait avoir poursuivi quelqu’un en direction de la rue de Grenelle. »

L'avocat remarque qu'au cours d'un nouvel interrogatoire, le 18 mars, Hanoteau a modifié légèrement sa description : « il dit que le corps était allongé légèrement en oblique, la tête en direction de la rue de Varenne et les pieds en direction du trottoir. »

On peut imaginer que Hanoteau, interrogé cinq ans après les faits, ait quelque mal à décrire exactement la position du corps de l'éditeur. Mais pourquoi, à un mois d'intervalle, change-t-il de version ?

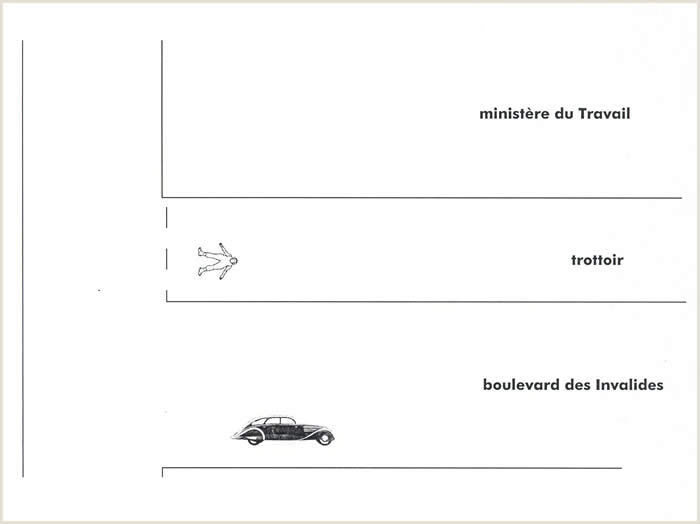

C'est que cette position a son importance. Le 25 mai 1950 l'inspecteur Voges explique que « La position du corps de Denoël qui se trouvait précisément dans l’axe d’une diagonale formée par le point d’arrêt de la voiture et l’angle du trottoir de la rue de Grenelle, côté ministère du Travail, permet de laisser supposer, ainsi qu’il l’a déjà été indiqué, que Denoël pouvait fuir devant ses agresseurs dans cette direction lorsqu’il a été abattu ».

Fuir ou poursuivre quelqu'un qui, comme lui, se trouvait à côté de la voiture stationnée. Si la douille retrouvée le lendemain du drame à dix mètres en avant de la Peugeot est bien celle de la balle qui a frappé l'éditeur, sa trajectoire ne correspond pas avec le rapport d'expertise du professeur Piédelièvre, qui écrit :

« A la partie postérieure du thorax, 1/3 inférieur, côté gauche, un orifice de projectile (entrée) typique. Il est caractérisé par l’orifice proprement dit, avec collerette d’érosion. L’ensemble mesure environ un centimètre. Il n’y a pas de tatouage par grains de poudre. Un orifice de sortie du projectile se trouve en avant, sur la partie antérieure du thorax, à 7 centimètres au-dessous et très légèrement en dedans du mamelon droit. Il mesure près de 2 centimètres. [...] Le trajet a été d’arrière en avant, de gauche à droite et très légèrement de bas en haut. »

Le projectile a atteint Denoël sous l'omoplate gauche et est ressorti sous le sein droit : cette diagonale n'est pas conforme à la position qu'est censé occuper le tireur, devant la Peugeot. Si, comme le croit le policier, Denoël a quitté les parages de la voiture pour fuir ou pour poursuivre quelqu'un, la balle aurait dû pénétrer du côté droit et ressortir sous le sein gauche.

Dans son premier rapport l'inspecteur Ducourthial donne cette explication : « au moment où il s'enfuit, il se retourne certainement pour regarder ce qui se passe derrière lui, ce qui explique que la balle l'a atteint du côté gauche et non du côté droit, comme cela aurait été le cas s'il s'était enfui sans se retourner. »

Si l'éditeur s'est retourné, ce devait être en tournant la tête vers la droite, puisque son agresseur se trouve devant la voiture et qu'il court en diagonale vers la rue de Grenelle.

Pourquoi les inspecteurs pensent-ils que le coup de feu a été tiré à proximité du véhicule ? D'abord à cause de la description des lieux par Hanoteau qui déclare qu'après avoir traversé le boulevard pour examiner la voiture, il a vu qu' « un pneu était dégonflé et la malle arrière du coffre ouverte. Un espèce de tapis comme on en met à terre pour réparer les voitures se trouvait sur la chaussée. »

Elle est conforme à ce qu'a vu l'inspecteur Ducourthial vers 23 heures : « La roue avant droite était à plat, le coffre arrière était ouvert. Sur le trottoir se trouvaient le couvercle de la roue de secours, ainsi que le cric et la manivelle de cric qui avaient été rapportés auprès de la voiture par les gardiens de la paix. A l'avant du véhicule, on remarquait une toile et une genouillère en caoutchouc, ce qui paraissait indiquer que M. Denoël se disposait à changer la roue lorsqu'il a été agressé. »

Cela correspondait parfaitement au rapport balistique du professeur Sannié qui écrivait : « Il est probable que la victime était penchée au moment du coup de feu tiré dans le dos, et que le veston n’était pas boutonné, laissant flotter ses pans. »

Si Denoël était penché, veston déboutonné, c'est qu'il était occupé à changer la roue avant de la Peugeot. Et puisque le même rapport indiquait que le tir avait été effectué « à une distance égale ou supérieure à 50 centimètres », l'éditeur pouvait avoir été fusillé à moins de dix mètres par un agresseur surgi des fourrés du square. Touché par un projectile lourd tiré par surprise, comment l'éditeur aurait-il pu crier « au voleur » ?

D'autre part, si l'éditeur est tombé sur le dos, c'est à la suite de l'impact de la balle. Si, comme le croit Ducourthial, il avait reçu la balle alors qu'il se trouvait près de la voiture, et qu'il avait ensuite traversé le boulevard, chargé d'un cric et d'une manivelle, c'est face contre terre qu'il serait tombé.

On peut donc aussi imaginer que le coup de feu a été tiré sur le trottoir de gauche, là où fut découvert le corps de la victime, entouré du cric et de la manivelle. Denoël aurait pu interrompre son dépannage, traverser le boulevard, armé de ces instruments, en vue de poursuivre une discussion qui tournait mal.

Cela impliquait un tout autre scénario et la présence sur les lieux d'un troisième homme. On verra plus loin que la veuve de l'éditeur l'a envisagé.

Le minutage des événements tragiques de la soirée du dimanche 2 décembre 1945 a constitué un vrai casse-tête pour les enquêteurs en raison de l’imprécision des témoignages, mais tous étaient d’avis que c’est dans ce timing que résidait une des clefs de l’affaire.

Le parcours de 500 mètres qui sépare le square des Invalides du poste de police situé au n° 116 de la rue de Grenelle, fut le théâtre d’un nombre incalculable d’allées et venues que les enquêteurs tentèrent d’éclaircir. On s’accorde à dire qu’il faut cinq minutes pour les parcourir à pied.

Le commissariat de la rue de Grenelle

A quelle heure la Peugeot est-elle arrivée aux Invalides, à quel moment Jeanne Loviton a-t-elle quitté Denoël pour se rendre au commissariat, à quelle heure y est-elle parvenue, à quelle heure a éclaté le coup de feu... Autant de questions auxquelles il était difficile de répondre avec précision.

Le seul point de repère vérifiable était l’heure de sortie du car de police-secours, notée dans le registre de main courante du poste de police de la rue de Grenelle. Ce registre où sont consignés, heure par heure, les incidents de la journée, porte : 21 heures 22, corrigé en 21 heures 25.

C’est le procureur général Besson qui, dans son réquisitoire, eut l’heureuse idée d’en proposer un second : l’heure de la relève de la garde devant la porte du ministère du Travail, au n° 127 de la rue de Grenelle.

Le gardien de la paix Sannier, qui a pris son service à 19 h. 30, doit être relevé à 21 heures par la jeune recrue Yves Testud. Or, Testud est en retard et, après avoir un peu patienté, Sannier cesse sa faction « entre 20 heures 58 et 21 heures 02 » pour aller à la rencontre de son remplaçant.

Testud reconnaît qu’il a quitté le poste de police avec quelque retard. Le 3 décembre 1945, il déclare à l’inspecteur Ducourthial qu’il en est sorti « vers 21 h. 15 ». Dans sa déposition du 29 avril 1950, il corrige : « entre 21 heures 05 et 21 heures 10 ».

Le lendemain de l’attentat, alors que les événements tragiques sont encore bien présents dans sa mémoire, Testud déclare qu’une fois sorti : « A une vingtaine de mètres du poste, face à l’ancien ministère des P.T.T., j’ai rencontré une femme qui m’a demandé l’adresse du commissariat de police. [...] Je lui ai alors indiqué le poste central, et l’ai vue partir dans cette direction. Continuant mon chemin pour me rendre à mon point de service, j’ai rencontré mon collègue qui venait au devant de moi, à l’angle de la rue de Bourgogne et de la rue de Grenelle. Il m’a passé les consignes, puis s’est éloigné en direction du poste, tandis que je poursuivais mon chemin ».

En 1950, il ajoutera à l’intention de l’inspecteur Voges : « Il m’a passé les consignes et nous avons conversé pendant 2 ou 3 minutes. J’ai continué à me diriger vers le ministère du Travail ».

Sa déclaration est sans ambiguïté : Testud a rencontré Jeanne Loviton à vingt mètres du poste de police avant de croiser son collègue Sannier à la hauteur de la rue de Bourgogne.

Puisque les deux agents se croisent vers 21 h. 10, c’est que Jeanne Loviton a quitté Denoël et remonté la rue de Grenelle peu après 21 heures. Or, quel que soit le trottoir qu’elle a emprunté, elle n’a pu manquer de voir l’agent Sannier en faction devant la porte du ministère du Travail : pourquoi ne s’adresse-t-elle pas à lui ? Pourquoi attend-elle d’être en vue du poste de police pour interroger Testud à propos d’un taxi ? Sannier, interrogé le 24 février 1950, dit qu’il n’a pas vu Jeanne Loviton rue de Grenelle durant sa faction, ni après.

Mme Loviton pénètre dans le poste de police quelques instants après avoir croisé Testud : « Là, elle déclina son nom, présenta son certificat médical. Un des agents téléphona à une première station, sans pouvoir lui donner satisfaction. Il commenta cette carence, appela un second poste, et n’obtint un taxi qu’en s’adressant finalement au poste du Panthéon », écrit l’inspecteur Ducourthial dans son rapport du 11 novembre 1946.

Il doit être à ce moment un peu plus de 21 h. 15 : « Je me trouvais à l’intérieur de ce local depuis cinq minutes environ, lorsque j’ai entendu les agents de police parler d’envoyer un car de police-secours à l’angle de la rue de Grenelle et du boulevard des Invalides, où venait de se produire un attentat », déclare Mme Loviton aux policiers, la nuit même du meurtre.

Revenons à Testud qui, après avoir quitté Sannier, se dirige vers le ministère, sur le trottoir de gauche, et arrive en face du n° 123, c’est-à-dire à cinquante mètres du coin du boulevard des Invalides. C’est à cet endroit qu’il entend le coup de feu, « en même temps » qu’il aperçoit deux hommes qui sortent du ministère, et qui se dirigent ensuite en direction du boulevard : « Je me trouvais à environ 40 mètres d’eux », déclare-t-il.

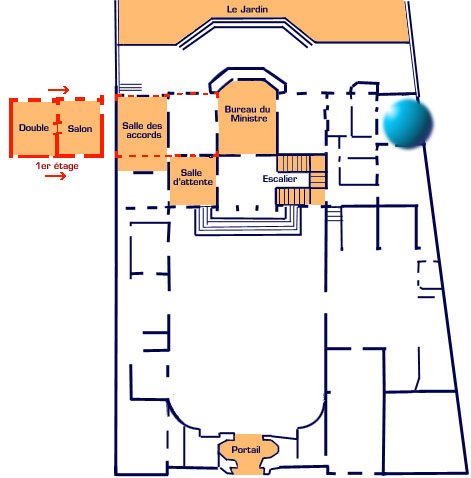

Point rouge : le corps de Denoël - Point bleu : Hanoteau et Lévy - Point vert : l'agent Testud - Point noir : le poste de police

Dix mètres à peine séparent l’entrée du ministère du coin du boulevard. Puisque le corps de Denoël gît à cet endroit, les deux hommes le découvrent immédiatement : « Nous sommes retournés en direction de la rue de Grenelle où nous avons immédiatement prévenu un gardien de la paix qui est retourné avec nous sur les lieux du crime », déclare Roland Lévy, le lendemain.

Qu’a fait Testud dans l’intervalle ? « Je me suis moi-même porté dans cette direction d’où paraissait avoir été tiré le coup de feu. Comme j’arrivais devant la porte du ministère du Travail, les deux hommes que j’avais vus en sortir sont revenus vers moi, me déclarant qu’un homme venait d’être blessé à l’angle du boulevard des Invalides et de la rue de Grenelle. »

Le jeune gardien, pétrifié, n’a pu parcourir qu'une trentaine de mètres avant de rencontrer les deux hommes. En 1950, il dira même à l’inspecteur Voges : « Je suis allé sur la chaussée pour tenter de voir ce qui se passait. J’avais cru à ce moment avoir entendu l’éclatement d’un pneu [...] Je suis remonté sur le trottoir et j’ai continué ma route normalement. J’ai perdu de vue les deux hommes quand ils ont tourné boulevard des Invalides à gauche. Presque tout de suite je les ai vus revenir vers moi, marchant assez vite ».

Testud, le soir même de l’attentat, tente de masquer ses errements par des déclarations intempestives à propos du coup de feu qu’il situe au moment où les deux hommes sortaient du ministère. Considérant la proximité du boulevard, ces hommes auraient dû apercevoir le meurtrier, puisqu’ils surviennent à l’endroit même du crime quelques secondes plus tard.

Pour l’inspecteur Ducourthial, la version de Testud est plausible car elle confirme celle de Roland Lévy. Mais elle est contredite par la déclaration de Gustave Pavard, le concierge de l’immeuble du 142 bis, rue de Grenelle, dont la loge se trouve à quelques mètres du coin du boulevard, et qui est sorti aussitôt après le coup de feu : il aperçoit « plusieurs personnes rassemblées autour du corps d’un homme allongé sur le trottoir d’en face. »

Or Testud a déclaré : « Les deux seules personnes que j’ai vues à ce moment sur les lieux sont les deux hommes qui m’ont prévenu qu’un homme était blessé. » Qui sont donc les personnes aperçues par Pavard immédiatement après le coup de feu ?

Testud s’est ensuite rendu en compagnie de Lévy et Hanoteau sur les lieux de l’attentat, a appelé Police-Secours à la borne qui se trouve à l’angle de la rue de Varenne et du boulevard des Invalides, et attendu, en leur compagnie, l’arrivée du car de police, tandis que des badauds venus du Champ de Mars s’attroupaient autour de la victime.

Son appel a été reçu au poste de la rue de Grenelle à 21 h. 22, et le car de police-secours en est sorti à 21 h. 25. Le taxi réclamé par Jeanne Loviton est arrivé peu après : la main courante indique qu’il s’est présenté à 21 h. 30.

En dépit de quelques contradictions difficiles à expliquer, les policiers considèrent ce timing comme plausible, sinon satisfaisant. Armand Rozelaar lui-même ne le remet pas en cause durant quatre ans, occupé qu’il est à tenter de relier l’assassinat à des questions d’intérêt.

Le 1er mars 1950, le juge Gollety a procédé à une reconstitution et effectué en voiture le même parcours que Denoël, cinq ans plus tôt : le trajet a duré neuf minutes « en plein jour avec l’encombrement actuel des rues et deux arrêts à des carrefours ».

Si, comme le pense Armand Rozelaar, Denoël a quitté Auteuil vers 20 h. 30, il serait donc arrivé aux Invalides vers 20 h. 45, au plus tard - à moins qu’il ait embarqué quelqu’un dans la Peugeot durant son parcours insolite, ce qui expliquerait l’heure d’arrivée devant le square vers 21 heures.

L’avocat s’interroge alors sur le moment du départ de Jeanne Loviton. Puisque l’appel de police-secours a eu lieu à 21 h. 25 au plus tard, et qu’elle se trouvait au poste depuis cinq minutes environ, selon sa propre déclaration, elle n’a pu quitter Denoël à 21 h. 05, mais vers 21 h. 15. C’est aussi la conclusion de l’inspecteur Voges : « on peut fixer l’heure à laquelle Mme Loviton a quitté son ami vers 21 heures 10 au plus tôt ». Ainsi s’expliquerait l’absence de l’agent Sannier sur son parcours.

Que valent alors les déclarations de l’agent Testud ? Ce gardien a pris son service avec 10 minutes de retard, obligeant son collègue Sannier a quitter sa faction peu après 21 heures. Lorsqu’il a entendu le coup de feu, il se trouvait à cinquante mètres du boulevard des Invalides, et il a « continué sa route normalement », peut-être même est-il resté un moment sur place, avant de marcher, avec des semelles de plomb, en direction du boulevard. Quand il parvient enfin sur les lieux de l’attentat, il néglige de prendre l’identité des personnes présentes. Testud n’a cessé de commettre des fautes.

Dans la lettre qu'elle envoie le 10 juillet 1950 au président de la cour d'Appel, Cécile Denoël écrit que l'agent Testud « venait d’entrer en fonctions et qu’il était encore très jeune. Je me souviens parfaitement qu’il a déclaré devant M. Gollety que c’était la première fois qu’il se trouvait en présence d’un crime et que ceci l’avait complètement affolé. »

Quand a-t-il croisé Sannier ? Avant de rencontrer Jeanne Loviton. Quand a-t-il rencontré deux hommes venant du boulevard ? Après le coup de feu.

Me Rozelaar va s’appliquer à le démontrer, grâce au témoignage d’André Ré, le gardien du ministère, recueilli par les nouveaux enquêteurs. Selon lui, Roland Lévy est sorti du ministère vers 21 h. 10, et y est revenu « 7 ou 8 minutes plus tard », accompagné par Hanoteau. Lévy lui a annoncé qu’un meurtre venait d’être commis sur le boulevard.

Sa déclaration est confirmée par M. Le Guerne, le concierge du ministère, à qui Ré a annoncé, « vers 21 h. 15», l’attentat : « Il m’a dit l’avoir appris par deux membres du Cabinet qui étaient sortis du ministère et revenus quelques minutes après ». La version Testud selon laquelle les deux hommes étaient revenus du boulevard presque immédiatement paraît bien invraisemblable.

L’avocat s’interroge ensuite à propos de la découverte du corps de l’éditeur :

- Testud n’a vu sur les lieux que les deux hommes qui l’avaient prévenu de l’attentat.

- Le garde républicain Jean Gérard, de faction sur le boulevard, a aperçu « deux ombres » à l’angle du boulevard et de la rue de Grenelle. Il a vu ensuite Testud se diriger vers lui pour appeler du secours.

- Guillaume Hanoteau n’a vu personne près du corps, sauf le concierge Pavard qui sortait de son immeuble.

- Roland Lévy n’a vu personne sur les lieux ; il est retourné rue de Grenelle avec Hanoteau, et a prévenu Testud ; de retour sur le boulevard, « quelques personnes se trouvaient déjà rassemblées au tour du corps ».

- Le colonel L’Hermite, ouvrant aussitôt sa fenêtre du 6e étage, aperçoit « un rassemblement de plusieurs personnes » sur le trottoir.

- Gustave Pavard, le concierge du 142 bis, rue de Grenelle, est sorti aussitôt après le coup de feu, et a vu, à moins de dix mètres, « plusieurs personnes rassemblées autour d’un homme allongé sur le trottoir ».

Armand Rozelaar, qui s’est longtemps interrogé sur ce « rassemblement », en conclut, le 24 mars 1950 : « Si Denoël a été abattu par un coup de feu et qu’immédiatement après, tous les témoins sont d’accord pour dire qu’il ont aperçu quelques personnes sur le trottoir, mais qu’ils n’ont vu aucune de ces personnes prendre la fuite, c’est qu’évidemment, Denoël a été abattu par une de ces personnes. »

Dès le lendemain, au cours d’une confrontation entre Jeanne Loviton et Cécile Denoël dans le cabinet du juge d’instruction, il pose cette question : « Le témoin n’a-t-il rencontré personne entre le moment où il a quitté Robert Denoël et le moment où il a rencontré un agent rue de Grenelle en allant au commissariat ? ».

Jeanne Loviton répond : « J’affirme n’avoir rencontré personne, je m’explique : je n’ai adressé la parole à personne. Je ne puis pas vous dire qui j’ai croisé et je ne me souviens pas de ces détails. »

Rozelaar insiste : « Le témoin n’a-t-il pas croisé deux personnes ? » - Je n’en sais rien, répond-elle.

Le 26 mars 1950, dans une lettre au juge Gollety, l’avocat affirme que « ledit rassemblement devait normalement se composer de trois personnes : MM. Lévy et Hanoteau et Mme Loviton. »

Il développe ensuite une audacieuse théorie, en épinglant les déclarations contradictoires de Jeanne Loviton aux différents enquêteurs, notamment à propos de son départ du boulevard des Invalides.

Une première fois elle déclare qu’il portait son pardessus et s’apprêtait à ouvrir le coffre pour en tirer des outils, une autre fois elle le décrit aux prises avec ces outils, mais sans son pardessus. Pourquoi cette dernière image de Robert Denoël vivant, qui aurait dû se graver dans sa mémoire, change-t-elle sans cesse ? s’interroge l’avocat.

Pour lui, la réponse est claire : Jeanne Loviton ne peut le décrire précisément parce qu’il n’était nullement occupé à réparer la roue de la voiture, devant le square des Invalides, mais à discuter, voire à se disputer, et qu’elle s’est éloignée alors que cette discussion était sur le point de tourner mal - ou juste après.

Avec qui Denoël se querellait-il ? Le portier du ministère a, selon lui, fourni la réponse, en déclarant qu’à «21 heures 10 environ, je ne puis être plus précis, M. Roland Lévy, chef de cabinet, est sorti de son cabinet, je l’avais entendu marcher dans la cour du ministère et j’ai fait fonctionner l’ouverture de la porte pour lui permettre de sortir. [...] Environ 7 ou 8 minutes après, M. Roland Lévy a sonné à la porte d’entrée. Je lui ai ouvert. Il était accompagné d’un monsieur que je ne connaissais pas, de taille moyenne. M. Lévy m’a dit : " Ne vous dérangez pas, je vais chercher mes cigarettes. C’est un drôle de coin, votre quartier, il vient d’y avoir un attentat à l’angle du boulevard. " Je crois qu’il m’a parlé d’un homme qui était occupé à réparer sa voiture. Il a dit au monsieur qui l’accompagnait : " Ça doit être une histoire de bonne femme ". »

Hanoteau et Lévy rentrent donc dans le ministère après l’attentat et en parlent au portier, qui le rapporte peu après au concierge. Pourquoi Lévy ajoute-t-il qu’il doit s’agir d’une « histoire de bonne femme », puisqu’il n’y a plus de « bonne femme » sur le boulevard ?

Rozelaar entreprend alors de démontrer que la présence de ces deux hommes au ministère puis sur le boulevard, à cette heure tardive, n’est pas fortuite. C’est eux que Robert Denoël et Jeanne Loviton devaient rencontrer, probablement à propos de son procès devant la Commission d’épuration du Livre : « Rendez-vous avait certainement été pris pour 21 heures à l’angle du boulevard des Invalides, en face du ministère du Travail. »

Avocat à la Cour de Paris, Hanoteau a fait partie, comme Jeanne Loviton, du cabinet de Me Maurice Garçon. Il habite 13, rue de Verneuil : « Est-on allé le chercher chez lui ? C’est infiniment probable et cela expliquerait enfin l’invraisemblable crochet effectué par Denoël pour se rendre de la rue de l’Assomption à la rue de la Gaîté. »

Un trajet qui mène la voiture de Denoël de la rue de l'Assomption à la rue de Verneuil

La suite du trajet qui mène la voiture de Denoël de la rue de Verneuil au square des Invalides

Le rendez-vous a été pris avec un autre avocat à la Cour de Paris, ancien collaborateur de Raymond Rosenmark, l'avocat de Jeanne Loviton ; il est l'amant de Simone Penaud-Angelelli, l’avocate communiste de Robert Denoël et amie intime de Jeanne Loviton : Pierre Roland Lévy, nommé depuis quelques jours chef de Cabinet de Marius Patinaud, sous-secrétaire d’Etat communiste au ministère du Travail, où il occupe un bureau au rez-de-chaussée.

« Pierre Roland Lévy, qui était à cette heure tardive et un dimanche le seul membre du Cabinet présent au ministère, devait guetter de sa fenêtre donnant sur le boulevard des Invalides l’arrivée de la voiture », écrit Rozelaar.

Il en sort donc vers 21 heures 10 et rejoint les trois autres. Une discussion s’engage sur le trottoir entre Robert Denoël, Jeanne Loviton, Guillaume Hanoteau et Roland Lévy, « discussion dont il conviendra de déterminer les motifs exacts. Il est possible que Denoël ait ouvert le coffre à outils et en ait tiré le cric et la manivelle pour se défendre ou même, pour attaquer ses contradicteurs », mais il est possible aussi qu’à ce moment, il en ait tiré la mallette contenant des pièces d’or ou des devises, qu’il est allé chercher rue de l’Assomption, et qui représente le prix d’une transaction encore imprécise.

Est-ce que la dispute éclate en présence de Jeanne Loviton ou après son départ ? Rozelaar pense qu’après qu’un des hommes lui eût dérobé la mallette, il s’enfuit en direction de la rue de Grenelle, Denoël le poursuit avec les armes improvisées que sont le cric et sa manivelle, en criant « au voleur », l’autre lui tire dans le dos, puis crève un pneu de la voiture « soit d’un coup de canif, soit en tirant une balle (Jean Gérard croit en effet avoir entendu deux détonations) et l’on expédie Mme Loviton au commissariat de police pour y chercher un taxi, avec la thèse du pneu crevé accidentellement au moment où on se rendait au théâtre. »

Entre-temps, Jeanne Loviton s’est éclipsée, a rencontré Testud, puis est entrée au poste de police de la rue de Grenelle, tandis que Hanoteau et Lévy sont retournés au ministère :

« La station dans le bureau, sous prétexte d’y rechercher un paquet de cigarettes, dura quatre à cinq minutes. Exactement et au chronomètre, le temps qu’il faut pour aller à pied du 127 de la rue de Grenelle au poste de police. Puis ces messieurs sortent du ministère, tournent le coin, reviennent vers l’agent Testud et lui annoncent qu’un homme est là, râlant sur le trottoir.

Ont-ils suggéré à Testud que le coup de feu venait d’être tiré à l’instant, Testud croit-il l’avoir entendu, est-il de bonne foi, ou a-t-il menti pour essayer de couvrir la faute professionnelle qu’il avait personnellement commise ? Nous ne pouvons rien affirmer encore.

Le fait est là, brutal, absolu : M. Roland-Lévy, dans sa première déposition écrite, déclare que quand il est arrivé, diverses personnes se trouvaient déjà autour du corps. Comme personne n’est immédiatement allé sur les lieux, ces diverses personnes s’étaient rassemblées durant les quatre ou cinq minutes pendant lesquelles M. Roland-Lévy et M. Hanoteau se trouvaient à l’intérieur du ministère.

Quant à Mme Loviton, son alibi était parfait. Au moment où le coup de feu était tiré, au moment où deux honorables personnes, l’une appartenant à un Cabinet ministériel, l’autre avocat à la Cour, prévenaient eux-mêmes la Police du crime que l’on venait de commettre, Mme Loviton se trouvait au poste de police et ne pouvait donc pas savoir ce qui s’était passé. »

La démonstration d’Armand Rozelaar comportait des lacunes, faisait fi des témoignages de Jeanne Loviton et de l’agent Testud, mais présentait l’avantage d’expliquer la suite des événements.

En arrivant au poste de police, Jeanne Loviton redoutait une nouvelle tragique, puisqu’elle avait quitté les trois hommes alors qu’ils se querellaient ; c’est pourquoi, dit Rozelaar, elle répondit au juge Gollety qui l’interrogeait à propos de son attitude au poste, lorsqu’on avait annoncé l’attentat : « Immédiatement, j’ai compris et je me suis dit que Robert Denoël était en train de se battre avec quelqu’un ». Il pensait même qu’elle avait attendu cette annonce avant de réclamer un taxi, puisque celui de Desprez n’avait été enregistré qu’à 21 heures 30.

Eugène Desprez avait bien décrit son étrange comportement entre le poste de police et l’endroit de l’attentat : « Sur les lieux du crime se trouvaient notamment un gardien de la Paix et un monsieur en civil, nous avons parlé quelques instants et je me rappelle leur avoir dit qu’à mon avis cette dame s’attendait à ce qui s’était passé en raison de son attitude pendant le temps que je l’ai véhiculée dans mon taxi. En effet, j’ai eu l’impression qu’elle pensait être suivie, puisqu’elle regardait constamment en arrière. Quand nous sommes arrivés boulevard des Invalides elle est descendue, paraissant complètement affolée, de mon taxi. Elle s’est mise à crier tout de suite : ‘Ils me l’ont tué... Ils me l’ont tué’. »

Ce témoignage posait aussi d’autres questions. Puisque Jeanne Loviton avait compris que ce rendez-vous d’affaires avait mal tourné pour Denoël, pourquoi craignait-elle d’être suivie ? Ses interlocuteurs auraient-ils fait appel à des hommes de main ? Après avoir été complice passive, devenait-elle témoin gênant ?

Est-ce la théorie de Rozelaar qui allait perturber les avocats mis en cause, ou l’apparition du témoin inattendu qu’était André Ré ? Toujours est-il que l’un et l’autre allaient se contredire mutuellement dans le cabinet du magistrat instructeur.

Le 14 février 1950, Guillaume Hanoteau déclarait au juge Gollety : « J’ai dû arriver vers 8 heures 50 au ministère. Nous sommes restés quelques instants dans le cabinet de Roland Lévy puis nous avons décidé d’aller à la Chambre des Députés où il y avait une séance importante. Nous sommes sortis du ministère du Travail et sur le pas de la porte Roland Lévy s’est aperçu qu’il avait oublié je ne sais quoi. Il est remonté et je suis resté seul dans la rue. Au bout d’un temps indéterminé, j’ai entendu un coup de feu et un brouahara [sic].

A cet instant même, Roland Lévy sortait du ministère du Travail, nous avons couru en direction du coup de feu et nous sommes arrivés au coin du boulevard des Invalides et de la rue de Grenelle, et nous avons vu un corps étendu sur le trottoir. Roland Lévy s’est approché et il a dû dire : ‘Il est mal en point’. Roland-Lévy a appelé l’agent qui devait revenir prendre sa garde. »

Si Hanoteau était entré au ministère avant 21 heures, c’est le portier qui lui aurait ouvert la porte, et son nom aurait dû figurer dans le registre des entrées. Comme en témoignait le concierge du ministère : « la porte est toujours fermée le dimanche et l’ouverture est manœuvrée par un bouton électrique ». Il existait bien un moyen mécanique pour l’ouvrir de l’intérieur, mais connu seulement du personnel. Roland Lévy n’aurait donc pu y faire pénétrer Hanoteau à l’insu d’André Ré.

Et Hanoteau paraît ignorer qu'avant le portier Ré, un premier obstacle se serait trouvé sur sa route : le gardien de la paix Sannier, en faction devant la porte d'entrée entre 19 heures 30 et 21 heures.

Pour Armand Rozelaar, Hanoteau invente cette improbable visite à Roland Lévy pour justifier sa présence sur les lieux du meurtre, mais il est persuadé que l’avocat y est venu dans la voiture de Denoël.

D’autre part il a parlé d’assister avec Lévy à une « séance importante » à la Chambre des députés. Or, la séance du 2 décembre, qui n’avait rien d’exceptionnel, s’est clôturée à 21 heures.

Au cours d’une confrontation dans le cabinet du juge d’instruction, le 10 mai 1950, Cécile Denoël demande à Hanoteau comment il avait pu pénétrer au ministère et il répond laconiquement : « Le concierge m’a demandé où j’allais ».

Invité à situer le bureau de Lévy dans le ministère, il répond : « il devait se trouver donnant à droite en entrant, donnant sur le boulevard des Invalides. »

- Au rez-de-chaussée ? insiste-t-elle.

- Je n’en sais rien. Trois mois plus tôt, il avait déclaré être resté quelques instants dans ce même bureau.

Pressé d’expliquer les paroles prononcées par Roland Lévy au portier Ré, Hanoteau répond : « Il est très possible que Roland Lévy ait dit : ‘C’est une histoire de femme’ car il avait été surpris, ainsi que le brigadier, par la venue de la femme que j’ai su être Mme Loviton et qui s’est écriée ‘Qui a fait cela ? Qui a fait cela ?’ ».

Hanoteau situe ainsi leur entrée au ministère après l’arrivée de Jeanne Loviton sur les lieux de l’attentat, ce qui justifie la réflexion de Lévy. Le magistrat lui demande alors : « Etes-vous certain de ne pas être retourné au ministère du Travail après avoir vu le corps de M. Denoël ? », et Hanoteau, qui flaire le piège, répond : « Sans pouvoir être affirmatif, je ne le crois pas. »

Roland Lévy, interrogé le 11 mai 1950, déclare qu’il avait donné rendez-vous à son ami pour aller dîner avec lui. Et il ne se rappelait pas du tout être retourné à son bureau pour y chercher quelque chose qu’il y aurait oublié.

Mais il commet lui-même une erreur en déclarant qu’après la découverte du corps de l’éditeur, il était « retourné immédiatement au ministère donner l’ordre au concierge d’appeler Police-Secours », ce qui est contredit par le témoignage d’André Ré, et celui de l’agent Testud, qui était l’auteur de l’appel. Rozelaar pensait que cette déclaration était destinée à justifier sa rentrée au ministère et sa conversation avec le portier.

La position des deux avocats était devenue d’autant plus inconfortable que des fuites avaient eu lieu dans la presse et que plusieurs hebdomadaires avaient, dès le 30 avril, publié leurs noms et celui de Jeanne Loviton, en révélant que tous se connaissaient. La théorie du complot prenait corps.

C’est Jeanne Loviton qui réagit la première. Dès le 7 mai, elle avait déposé plainte pour diffamation contre trois organes de presse et, la semaine suivante, elle adressait au procureur général Besson un mémoire au ton péremptoire mais rédigé avec beaucoup d’habileté.

C’est ainsi qu’elle attribuait à un article à sensation paru le 30 avril dans Express-Dimanche, une nouvelle convocation dans les locaux de la police judiciaire, laissant entendre que la police était plus sensible à ce qui se disait dans la presse qu’à ce qui se trouvait réellement dans le dossier. Que lui voulait-on, au juste ?

« Faire avouer à Mme Loviton qu’elle connaissait MM. Roland Lévy et Hanoteau.

Même si Mme Loviton avait parfaitement connu MM. Roland Lévy et Hanoteau, est-ce que de ce fait l’instruction aurait fait un pas ?

La police suppose-t-elle, un instant, que M. Roland Lévy, actuellement membre du Conseil de la Magistrature, et M. Hanoteau, dans les loisirs que leur laissent leurs occupations, font métier de tueurs à gage ? »

Il était difficile de pousser plus loin la provocation. Elle y parvient pourtant :

« Dans les romans policiers - qui paraissent devenus le bréviaire de certains inspecteurs de police - sont suspectes toutes les personnes qui se trouvaient sur les lieux au moment du crime. » Hanoteau et Lévy s’y sont, certes, trouvés à un moment délicat mais, ajoute-t-elle : « Ils étaient encore là quand la police est arrivée, ce qui n’est pas, en général, considéré comme une preuve de culpabilité. »

Le 25 mai 1950, le commissaire Henri Mathieu faisait parvenir au juge Gollety les conclusions de son enquête. Elles n’étaient pas favorables à Jeanne Loviton, ni à Roland Lévy, ni à Guillaume Hanoteau. Sans en incriminer aucun, ses inspecteurs avaient épinglé toutes leurs divergences.

Et leur conclusion était que Robert Denoël « aurait pu trouver la mort à l’issue d’un rendez-vous consécutif à cet appel téléphonique, à la suite d’une longue discussion dont l’objet reste indéterminé, mais qui pourrait avoir eu pour objet la possession du dossier qu’il avait constitué en vue de sa comparution devant le Comité d’épuration du Livre ».

Certes, ils ajoutaient qu’il n’avait pu être établi que Mme Loviton pouvait être au courant de ce rendez-vous, et que la présence de Guillaume Hanoteau sur les lieux du crime était « due à un concours de circonstances extraordinaires », ce qui ne voulait pas dire grand-chose, mais il était désormais établi qu’il s’agissait d’un rendez-vous, et non d’une halte forcée à cet endroit en raison d’une panne fortuite.

Dès lors, que valaient les déclarations des uns et des autres ? Il appartenait au procureur général, Antonin Besson, d’en tirer la leçon. Il le fit le 1er juillet 1950 dans son réquisitoire définitif qui, apparemment, tenait compte de tous les éléments du dossier.

Il avait, à n'en pas douter, lu attentivement le rapport du commissaire Mathieu mais, à l'endroit où les policiers avaient développé l'hypothèse du rendez-vous qui se transforme en guet-apens, pour conclure que cette hypothèse leur paraissait la plus vraisemblable, le procureur avait noté : « Mais elle n’est appuyée sur aucun témoignage. Rien que des suppositions ! »

Besson n'a cependant pas éludé la question : « on ne saurait exclure la version envisagée par la Partie Civile selon laquelle Denoël aurait été exécuté au cours d’un règlement de comptes, soit que rendez-vous eût été donné à cet endroit à celui qui devait devenir son meurtrier, soit que le futur meurtrier eût pris place dans la voiture de la dame Loviton, soit que la voiture ait été suivie par une autre voiture d’où serait sorti l’individu chargé de tuer Denoël. Ces différentes hypothèses - qui impliqueraient que la dame Loviton connût le meurtrier, fût sa complice et ne se fût absentée que pour permettre l’assassinat et se créer un alibi - se heurtent toutes cependant à diverses objections ». Quelles objections ?

La première est que « la panne de l’auto - réelle et incontestable - était imprévisible à cet endroit ». Comment le procureur peut-il qualifier ainsi cette panne, alors que la Peugeot n'a pas été examinée ? Parce qu'elle a été remorquée jusqu'au poste de police de la rue de Grenelle à l'aide d’une voiture dépanneuse spéciale.

Le procureur perd de vue que le chauffeur de Jeanne Loviton n'a pas eu besoin d'une dépanneuse pour ramener le véhicule à Auteuil. Et il ne tient aucun compte des déclarations contradictoires qu'Abel Gorget a faites devant le juge Gollety, prétendant tout d'abord avoir lui-même réparé le pneu crevé, avant de reconnaître qu'il l'avait confié à un garage proche du domicile de Jeanne Loviton, où il n'était jamais allé le rechercher.

La seconde est apportée par le témoignage du colonel L'Hermite qui a entendu crier « au voleur » : « Si Denoël, en effet, menacé d’un pistolet, avait été en discussion d’affaires avec un antagoniste nécessairement connu de lui, il eût, peut-on penser, poussé d’autres cris ou d’autres exclamations ».

Si cet « antagoniste nécessairement connu de lui » a dérobé quelque chose d'important, l'objet même de la discussion, par exemple, quel autre cri aurait dû pousser Denoël, Besson ne le dit pas. D'autre part, un seul témoin a entendu cet appel au voleur, le colonel L'Hermite. Et l'honorable témoin âgé de 63 ans l'a entendu alors que sa fenêtre du 6e étage était fermée. Interrogé à nouveau quelques mois après le meurtre, et prié de confirmer sa première déclaration, le colonel L'Hermite « ne put d'ailleurs se montrer affirmatif en raison du doute semé dans son esprit par la question ».

Le concierge de son immeuble, Gustave Pavard, qui est plus proche que lui du lieu de l'attentat, n'a perçu que le bruit de la détonation suivi du cri de la victime. Le garde républicain Jean Gérard, en faction à cent mètres de là, n'a pas entendu d'appel au voleur. Dans leur déclaration, Roland Lévy et Guillaume Hanoteau, qui se trouvaient sur un trottoir près du ministère, à moins de vingt mètres du lieu de l'attentat, ne parlent, eux aussi, que de la détonation et du cri qui lui a succédé.

Quant à l'objet même de la discussion qui se serait déroulée sur le boulevard des Invalides : « Ce mémoire de défense n’ayant pas été retrouvé par la suite, il a été allégué que Denoël aurait pu être assassiné, soit pour l’empêcher de mettre en cause diverses personnalités, soit même pour pouvoir lui enlever ce dossier. Cette thèse ne s’appuie sur aucun des témoignages recueillis. En effet, ni la partie civile ni aucun des témoins entendus n’a pu désigner de groupe de personnalités ni de personnalité pour qui des accusations éventuelles de Denoël eussent pu être gênantes ».

Tous les journaux avaient, depuis décembre 1945, évoqué le dossier constitué par l'éditeur qui, écrivaient-ils, mettait en cause d'autres éditeurs. Antonin Besson ne les a sans doute pas lus. D'autre part, « un tel mémoire de défense est généralement dactylographié et il est loisible de penser que si l’original peut se trouver entre les mains de l’intéressé, des copies peuvent également avoir été remises à ses conseils ou à des tiers. Le vol d’un tel dossier eût, par conséquent, risqué de rester inopérant. »

L'objection est d'importance. Denoël avait certainement fait photographier son mémoire. Si Antonin Besson a lu les différents rapports de police - et il l'a fait puisque des éléments de chacun d'eux se retrouvent dans son réquisitoire - il n'a pu manquer de relever ce qu'avait écrit l'inspecteur Ducourthial dans celui du 15 novembre 1946 :

« Quant aux pièces constituant la défense de Monsieur Denoël devant la Commission d’Epuration du Livre, Mme Loviton dit qu’elles étaient entre les mains de son avocat (Me Joisson). Elle croit pouvoir affirmer qu’il est absolument faux que, pour sa défense, il avait fait le projet de mettre en cause d’autres éditeurs parisiens. »

Jeanne Loviton n'était pas seule à penser qu'une copie du mémoire se trouvait chez Me Joisson. Après avoir interrogé Albert Morys, Ducourthial écrit : « D’après ce qu’il a pu comprendre, [Denoël] devait l’avoir remis à Maître Joisson. Il l’avait également fait photographier en cas de perte ou de vol. Il ignore ce que sont devenus ces documents, et signale qu’il possédait des archives 39 Boulevard des Capucines, archives qui n’ont pas été retrouvées après son décès. »

Un peu plus loin, l'inspecteur conclut : « D’après ce dernier [Albert Morys], il l’aurait remis à son avocat, Me Joisson, après l’avoir fait photographier. Mme Loviton le dit également, sans parler de photocopie. D’autres témoins en avaient entendu parler, mais ils ne savent ce qu’il est devenu. Quant à Me Joisson, il se retranche derrière le secret professionnel. »

En effet, Ducourthial a bien tenté, sans succès, de récupérer ce mémoire : « Quant au dossier constitué par Monsieur Denoël en vue de sa comparution devant la Commission d’Epuration du Livre, dossier que Mme Loviton prétend se trouver entre les mains de Maître Joisson, avocat, domicilié 5 rue de Chaillot, nous mentionnons qu’aucune confirmation n’a pu être obtenue à ce sujet, Maître Joisson, consulté, ayant déclaré se retrancher derrière le secret professionnel et n’avoir rien à dire. »

Pourquoi le juge Gollety n'a-t-il pas prescrit une commission rogatoire pour obtenir de l'avocat Joisson un document aussi essentiel à l'instruction, comme il l'avait fait en janvier 1950 pour George Hagopian, l'homme d'affaires de Denoël ?

« Les perquisitions et saisies ne sont pas interdites chez un avocat, mais la police et le parquet ne peuvent y rechercher que ce qui peut constituer le corps même de l'acte coupable. Le juge d'instruction qui envisage d'opérer une perquisition chez un avocat prévient le procureur général et le bâtonnier de l'Ordre. Ce dernier assiste à la perquisition qui doit être faite par un magistrat, mais pas obligatoirement un juge d'instruction. Le juge examine le dossier de l'avocat pour rechercher s'il découvre le corps du délit et, le cas échéant, procède à la saisie.

Le bâtonnier est saisi de toutes réclamations de l'avocat soulevant le secret professionnel. Il doit s'opposer aux investigations qui compromettraient ses droits et, éventuellement, faite noter au procès-verbal sa protestation pour permettre à la juridiction compétente de déterminer si la pièce saisie était ou non couverte par le secret professionnel. En cas d'une saisie irrégulière, l'instruction sera nulle. »

Les dispositions du Code sont précises et il convient de ne pas y déroger sous peine de causer la nullité de cette saisie. On ne sache pas que Ferdinand Gollety se soit risqué à la moindre démarche chez Me Joisson.

Tout se passe au cours de cette longue enquête comme si le mémoire en défense de l'éditeur n'avait aucune importance, comme s'il ne contenait que des coupures extraites de la Bibliographie de la France, ainsi que l'a prétendu René Barjavel, c'est-à-dire des documents aisément consultables ailleurs.

L'inspecteur Voges lui-même, qui considère que ce dossier est lié directement à l'assassinat, paraît sans réaction lorsque le directeur commercial des Editions Denoël, Auguste Picq, lui dit : « Le dossier devant constituer la défense de M. Denoël a été vu par moi, dans le bureau de M. Tosi, à un moment où il le compulsait, après le décès de M. Denoël. »

Il ne réagit pas davantage quand Fernand Houbiers, cousin de Cécile Denoël, déclare : « Il m’a dit avoir préparé un dossier, pour la Commission d’Epuration du Livre, en vue d’assurer sa défense. Il m’a dit que s’il était inculpé, beaucoup d’autres éditeurs le seraient en même temps que lui car son dossier contenait des preuves. Il m’a affirmé avoir été menacé mais sans me donner de détails. »

En réalité, Voges est bridé dans son enquête. Mais son rapport livre tous les éléments dont il a pu prendre connaissance à propos de ce mémoire :

« Certains minimisent l’importance de ce dossier, disant que les ouvrages parus en faveur de la collaboration sous l’Occupation étaient connus non seulement du Comité d’Epuration mais de tous les milieux littéraires. Nous ne contesterons pas ce point, mais il convient de remarquer que si les responsables de la publication d’ouvrages autant ou plus compromettants que les siens avaient été absous, ou bien Denoël devait bénéficier de la même mesure de faveur, ou bien le cas de ceux-ci devait être révisé.

Les intentions de Denoël, dont il ne paraissait pas faire mystère, ont pu indisposer certains de ses confrères qui avaient escompté, peut-être, l’élimination dans la profession d’un concurrent dangereux et en éprouver un certain ressentiment.

D’ailleurs la question se pose de savoir pourquoi ce dossier soi-disant sans importance n’a jamais été retrouvé.

D’autres pièces sans grand intérêt ont été produites dans cette affaire. Sans doute en eût-il été de même du dossier en question s’il avait été jugé sans intérêt, car personne ne conteste son existence.

Il n’est pas interdit de penser que ce dossier, au contraire, peut être la cause indirecte de l’assassinat de Denoël.

Denoël paraissait en effet accorder une grande importance à ce dossier, si nous en jugeons d’après son attitude agressive au moment où il devait être appelé à se justifier devant le Comité d’épuration du Livre, et son attitude a pu inspirer des craintes dans le monde des éditeurs, ce qui nous permet de supposer que certaines personnes pouvaient avoir intérêt à s’emparer de son dossier, soit par la violence, soit en le monnayant.

Une ou plusieurs de ces personnes auraient pu, sous un prétexte quelconque, provoquer un rendez-vous, non pas pour l’abattre, mais uniquement dans le but de s’assurer de son dossier. »

Un dossier « noir »

Les conclusions de l'inspecteur Voges sont formelles : c'est le mémoire en défense de Robert Denoël destiné à une prochaine comparution devant la Commission nationale interprofessionnelle d’épuration qui est convoité, qui fait l'objet d'une âpre discussion sur le boulevard des Invalides, et qui cause finalement sa perte.

Ce mémoire n'était pas tout à fait complet puisque, le 3 décembre à midi, Auguste Picq devait remettre à Denoël une pétition du personnel de sa maison d'édition demandant sa réintégration [cf. Documents].

Or l'éditeur avait été avisé, dès le 8 novembre, qu'il aurait à comparaître devant la Commission nationale interprofessionnelle d’épuration, qui siégeait au n° 47 de la rue Dumont d’Urville, dans le XVIe arrondissement, et qu'il était prié de lui envoyer « dans les dix jours » un mémoire en défense.

Cette commission instituée le 16 octobre 1944 était chargée de prononcer des sanctions définitives après examen du dossier des éditeurs compromis. Qui était chargé de constituer ces dossiers ?

Le 2 février 1945, Pierre-Henri Teitgen, ministre de l'Information, avait signé un arrêt nommant une Commission consultative de l’épuration de l’édition « chargée de réunir et de transmettre au ministre de l'Information tous les renseignements de nature à motiver la citation devant la Commission nationale interprofessionnelle d'épuration des éditeurs coupables de l'un des actes énoncés aux paragraphes 2 et 3 de l'ordonnance du 16 octobre 1944 sur l'épuration dans les entreprises ».

Cette commission, qui allait siéger au n° 117 du boulevard Saint-Germain, était composée :

de l'éditeur Raymond Durand-Auzias, président ;

de Francisque Gay, Pierre Seghers et Vercors, éditeurs ;

de Henri Malherbe, écrivain ;

de Jean Martin, chef de service chez Larousse, représentant les cadres de l'édition ;

de M. Damarez, employé chez Plon, représentant les employés de l'édition ;

de René Riff, Frédéric Weil et M. Dufour, libraires.

Le 8 octobre 1946, Raymond Durand-Auzias déclarait à l'inspecteur Ducourthial que « sa » Commission avait transmis à la Commission nationale interprofessionnelle d’épuration, 47 rue Dumont d’Urville, les dossiers de tous les éditeurs compromis, en demandant des sanctions contre eux :

« Nous avons notamment transmis le dossier de Denoël et avons demandé la sanction la plus grave contre lui, c’est-à-dire l’exclusion définitive de la profession. Denoël a été invité à présenter un mémoire en défense en novembre et il devait comparaître devant la Commission en décembre.

Il n’y a pas trace de convocation le concernant dans les dossiers de la rue Dumont d’Urville mais je crois pouvoir affirmer que cette convocation devait être lancée peu de jours après la date à laquelle il a été assassiné.

Le Président Richard, ancien Conseiller à la Cour de Cassation était alors Commissaire du Gouvernement près de la Commission interprofessionnelle. C’est lui qui fixait les dates de convocation ; il pourrait éventuellement vous renseigner. »

On note en passant que Durand-Auzias, dont la Commission consultative siège boulevard Saint-Germain (VIe arrondissement), est en mesure de vérifier que le dossier de Denoël à la Commission d'épuration, rue Dumont d'Urville (XVIe arrondissement), ne comporte pas d'invitation à comparaître, mais que cette convocation lui aurait été envoyée peu de jours après le 2 décembre 1945.

M. Richard, commissaire du Gouvernement près de la Commission d'épuration, répondit à l'inspecteur Ducourthial qu'il « ne pensait pas avoir lancé de citation à comparaître, mais que les poursuites devaient être rapides. »

Ducourthial concluait : « En un mot, il n’apparaît pas que la date à laquelle M. Denoël devait comparaître devant cette commission ait été fixée. Mme Loviton parle cependant du 17 décembre. Est-ce qu’elle était renseignée en sous-main, à moins que M. Denoël l’ait été lui-même, ce n’est pas impossible. »

Il y avait de fortes chances, en effet, pour que Mme Loviton fût bien renseignée « en sous-main ». Si Denoël n'avait pas envoyé dans le délai fixé son mémoire en défense rue Dumont d'Urville, c'est qu'il savait que les comparutions suivaient généralement de quinze jours les citations, et qu'il disposait encore de quelques jours pour parfaire son dossier. Auguste Picq, toujours bien informé, avait déclaré à la police que Denoël aurait dû comparaître « au cours de la semaine qui a suivi son décès », soit entre le 3 et le 7 décembre 1945.

La Commission d'épuration aurait donc eu à se prononcer sur le cas de la Société des Editions Denoël au vu du rapport remis par la Commission consultative présidée par Raymond Durand-Auzias, et on sait que cet éditeur avait demandé la sanction la plus grave contre Denoël, c'est-à-dire l'exclusion définitive de la profession.

Né le 10 décembre 1889 à Corbeil, Raymond Durand-Auzias était, comme Jeanne Loviton, éditeur d'ouvrages de droit. Il dirigeait, avec Robert Pichon, la Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, une très ancienne maison d'édition remontant à 1904 et établie au n° 20 de la rue Soufflot, près de la Sorbonne.

A la déclaration de guerre, il était trésorier du Cercle de la librairie et du Syndicat des éditeurs. En décembre 1940 et en janvier 1941, il fut nommé par le Tribunal de commerce [dont il avait été président de chambre] administrateur provisoire de plusieurs maisons d'édition juives telles que Ferenczi, Nathan, Gedalge, Cluny.

Sa maison d'édition n'avait pas eu trop à souffrir des différentes listes d'interdiction puisque deux titres seulement furent mis à l'index, ce qui permit au journal France libre, dans un article titré : « Le Syndicat de l’Edition a servi l’ennemi », d'écrire le 22 septembre 1944 à propos de ses trois dirigeants, dont le trésorier Durand-Auzias : « Il est vrai que tous trois représentent au sein du syndicat qui a fait tant de mal à la librairie française pendant la guerre, des firmes ne publiant que des ouvrages scientifiques ou de jurisprudence qui ne risquaient pas de figurer sur les listes Otto. »

En décembre 1944, Durand-Auzias fait partie des membres fondateurs du groupement « Pour le Livre », un groupe d’éditeurs « restés dignes pendant l’Occupation » qui se proposent de vérifier la déontologie du métier. Ces « chevaliers blancs » furent présents dans la plupart des comités d’épuration ultérieurs.

Le 2 février 1945, Raymond Durand-Auzias est nommé président de la Commission consultative de l’épuration de l’édition. Dès le 6 mars, il envoie au ministre de l'Information une lettre dans laquelle il regrette que l’on ne puisse traiter l’édition comme n’importe quel commerce, et que l’ordonnance du 16 octobre 1944 sur l’épuration dans les entreprises ne prévoie pas que certains noms de firmes trop compromises puissent être changés : « il serait aussi préjudiciable, pour le prestige français, de voir subsister certains noms de firmes comme " Editions Denoël " que de laisser par exemple subsister le nom de certains journaux comme Gringoire ou Le Pilori, même avec une direction nouvelle ».

Comparer les Editions Denoël, dont le catalogue est riche de plus de 700 titres, à des officines de délation comme Au Pilori montre à suffisance que Raymond Durand-Auzias, éditeur de livres de droit, a quelques comptes personnels à régler avec son confrère Robert Denoël, éditeur de livres de littérature.

Sachant que, dans le même courrier, il a proposé au ministre deux séries de mesures :

- Pour les éditeurs : blâme - interdiction temporaire d’exercer la profession - interdiction définitive

- Pour les maisons d’édition : placement sous administration provisoire avec possibilité pour l’administrateur de changer le nom de l’entreprise et de la vendre en s’assurant qu’elle ne soit pas rachetée par un prête-nom de l’ancien propriétaire

et qu'il a demandé la sanction la plus grave pour son confrère belge, la situation de Robert Denoël n'était guère enviable au début du mois de décembre 1945.

J'avais, en 1980, interrogé Jeanne Loviton à propos de cette surprenante animosité. Elle s'était contentée de répondre qu'un « pacte de non-agression » avait été passé avec son confrère Durand-Auzias « au nom de la vieille amitié qui l'avait lié à son père, Fernand Loviton ». Que valait un tel pacte puisque la Commission présidée par Raymond Durand-Auzias n'avait qu'un avis consultatif ?

Mme Loviton était parfaitement informée : en avril 1945, la Commission consultative de l'épuration de l'Edition avait obtenu d'être représentée, lors de la comparution d'un éditeur devant la Commission nationale interprofessionnelle d’épuration, par son président Durand-Auzias et deux de ses membres, « chargés d'observer les débats et, le cas échéant, d'aider la Commission à soutenir son point de vue devant le tribunal. »

Que se serait-il passé le 17 décembre 1945 si Denoël avait comparu devant cette Commission d'épuration où l'on prononçait des condamnations qui n'étaient pas toujours de principe ?

Le 17 mai 1945, elle avait prononcé un blâme sans publicité contre Fernand Sorlot, alors que la Commission consultative réclamait son exclusion à vie. Le 3 décembre 1945, elle avait simplement interdit à Gilbert Baudinière de conserver un poste à responsabilité dans l'édition - et Baudinière avait fait appel.

Le 21 décembre 1945, la Commission consultative de l'épuration de l'Edition, écœurée par tant d'indulgence, donnait en bloc, sa démission. Est-ce à dire que si Denoël était passé à son heure devant cette Commisssion d'épuration, il aurait bénéficié d'une décision de classement ?

En quoi l'affaire Denoël de juillet 1945 différait-elle de l'affaire Denoël de décembre 1945, ou d'avril 1948 ? La ligne de défense fut « la même que lors du procès de Robert Denoël », écrit Fouché. De fait, les livres qui furent reprochés à Robert Denoël en avril 1948 étaient les mêmes qu'en juillet 1945.

En réalité, il n'y eut jamais qu'une affaire Denoël, qui s'étala sur cinq ans - cinq années durant lesquelles les gouvernements, et les rapports de force, se modifièrent. Raymond Durand-Auzias est mort le 3 juin 1970.

Revenons au dossier constitué par Robert Denoël. Tous les éditeurs incriminés étaient invités à produire un mémoire en défense. Ce qu'ils y mettaient concernait leur activité durant l'Occupation : c'est de cela seulement qu'ils avaient à répondre, pas des publications de leurs confrères.

Pourquoi Denoël aurait-il fait exception à cette règle ? En quoi des livres publiés par d'autres l'auraient-ils mis hors de cause ?

Dès le 4 décembre 1945, Libération écrit que l'éditeur avait, « paraît-il, affirmé qu'il ferait des révélations mettant en cause d'autres éditeurs. A-t-on voulu l'empêcher de parler ? »

Le 17 janvier 1950, Paul Bodin publie dans Carrefour un article sur l'affaire Denoël qui vient de rebondir en raison de la constitution de partie civile de la veuve de l'éditeur. Il évoque un « dossier noir constitué par Denoël, dont on parlait dans tout Paris et qui mettait en cause d’autres éditeurs. L’un d’entre eux aurait eu recours à une police politique renommée pour abattre un témoin gênant ».

Edmond Buchet, l'un des directeurs des Editions Corrêa, écrit dans son journal, le 3 décembre 1945 : « Ce qu'il y a de troublant, c'est que Denoël se trouvait à la veille de passer devant un tribunal qui l'aurait probablement blanchi car il avait multiplié les démarches, et que, d'autre part, il avait menacé d'ouvrir un dossier qu'il avait constitué à propos d'un de nos plus grands confrères. »

Voilà un dossier dont personne ne connaît le contenu, mais dont tout Paris parle, et qui met en cause d'autres éditeurs, dont l'un aurait décidé de réduire au silence un confrère trop bavard. Il n'est pas question de leurs publications - qu'on peut vérifier dans Bibliographie de la France - mais de leurs activités durant l'Occupation.

Quel pouvait être l'objet du marché que Denoël s'apprêtait à conclure avec deux avocats dont l'un était communiste, et l'autre résistant ? S'agissait-il de payer pour sortir indemne d'un procès qui s'annonçait mal ? Ou bien l'éditeur devait-il marchander une partie du contenu de son mémoire en défense ?

Denoël apportait-il de l'argent (or ou devises étrangères : la monnaie serait dévaluée le lendemain) ou des documents extraits de son mémoire et qui concernaient certaines personnalités ? Etant donné qu'il avait confié une copie de son dossier à Me Joisson, son avocat, ces documents dupliqués n'auraient pas eu grande valeur.

On peut penser que c'est son argent qu'on lui a dérobé aux Invalides - sauf celui qu'il serrait dans un portefeuille retrouvé intact - puis, dans un deuxième temps, son dossier, resté dans sa garçonnière ou chez Jeanne Loviton.

Deux témoins controversés

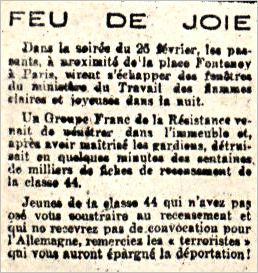

Dès le 4 décembre 1945 Ce Soir signale la présence sur les lieux de l’attentat de « deux employés qui sortaient du ministère du Travail tout proche et qui ont découvert le corps ».

Ces deux « employés » ne seront plus évoqués dans la presse avant le 3 avril 1950, lorsque Georges Gherra révèle dans France-Soir l’existence d’un document rédigé par le gardien de nuit du ministère du Travail à propos de deux personnes dont la présence dans le bâtiment, avant et après le crime, lui avait paru insolite.

Le 30 avril c’est Roger Darbois qui, dans un article à sensation, publie leurs noms dans l’hebdomadaire Express-Dimanche : Pierre Roland Lévy, « magistrat de carrière, aujourd’hui membre du Conseil supérieur de la Magistrature et qui à l’époque avait un bureau au ministère du Travail » et son ami Guillaume Hanoteau, « qui fut jadis avocat ».

La partie civile, écrit Darbois, a relevé un fait : c’est que ces deux témoins apparaissant comme accidentels connaissaient l’éditeur et sa maîtresse. Guillaume Hanoteau et Jeanne Loviton ont fait partie, avant la guerre, du même cabinet d’avocats, celui de Me Maurice Garçon.

En fait, Hanoteau a tenu, à partir de mars 1934, le même rôle que Jeanne Loviton auprès de Maurice Garçon :

Journal des débats politiques et littéraires, 21 octobre 1934

« Or, les dépositions des deux témoins ne font aucune mention qu’ils aient reconnu l’éditeur, pas plus qu’ils aient reconnu Mme Loviton, qu’ils rencontrèrent sur le trottoir du ministère ».

Quelques jours plus tard Jeanne Loviton porte plainte contre l’hebdomadaire et lui réclame des dommages-intérêts exorbitants, ce qui incite désormais le journaliste à la prudence. C’est à peu près tout ce que les lecteurs de l’époque ont pu apprendre à propos de ces singuliers témoins.

Le 6 juillet, le juge Gollety prononce un nouveau non-lieu dans l’assassinat de l’éditeur, non-lieu confirmé trois semaines plus tard par la cour d’Appel de Paris. La presse fera désormais le silence sur l’affaire.

L’examen du dossier montre que les noms de Lévy et Hanoteau sont apparus très tôt. L’inspecteur Ducourthial a interrogé le gardien du ministère quelques heures après l’attentat et André Ré lui a parlé de la présence de Roland Lévy au ministère, à l’heure du crime, en compagnie d’un ami qu’il ne connaît pas.

Lévy a refusé de parler aux policiers mais il a envoyé, le 3 décembre 1945, une lettre au commissaire Pinault dans laquelle il donne sa version des faits, en signalant la présence d’un ami dont il ne donne pas le nom. Lévy ne sera jamais entendu par la police mais sera interrogé le 11 mai 1950 par le juge Gollety. Le 27 mai il envoie un droit de réponse à l’hebdomadaire Express-Dimanche qui l’avait mis en cause dans l’article à sensation paru le 30 avril. Ce sont les seules manifestations publiques de ce magistrat communiste.

Le nom de Guillaume Hanoteau est cité dès le 3 décembre 1945 au matin par son ami Flavien Monod : c’est lui qui annonce la nouvelle de l’attentat à son père, Maximilien Vox.

Et Vox le nomme à son tour devant Cécile Denoël, à qui il va présenter ses condoléances le lendemain : « C'est lui qui m’annonça que Me Hanoteau, alors avocat à la Cour, s’était trouvé un des premiers sur les lieux du crime avec M. Roland Lévy, directeur du Cabinet du ministre du Travail, et que Me Hanoteau était un ami de son fils Flavien Monod ; c’était par ce dernier qu’il avait appris ce qui s’était passé », écrit Cécile au juge Gollety, le 8 janvier 1950.

Au cours d’une confrontation avec la partie civile dans le bureau du juge Gollety, le 10 mai 1950, Guillaume Hanoteau déclare : « Me Rozelaar m’a téléphoné une semaine après le crime et je lui ai donné des détails qu’il ne connaissait pas. »

Armand Rozelaar avait en effet contacté directement Hanoteau : « Il existe un autre témoin que je vous demande de bien vouloir entendre. Il s’agit de M. Hanoteau, avocat à la Cour de Paris, demeurant 13 rue de Verneuil. Ce dernier témoin vous donnera quelques éclaircissements qui pourraient être extrêmement importants pour la suite de votre instruction », écrit l’avocat au juge Gollety, le 21 mai 1946.

Ainsi, dès le début de l’enquête, quatre personnes au moins connaissent le nom du second témoin direct de l’assassinat de l’éditeur : Cécile Denoël, Armand Rozelaar, Maximilien Vox, Flavien Monod.

Guillaume Hanoteau en 1980

Apparemment la police l’ignore puisque, dans le premier rapport qu’il dépose le 25 janvier 1946, l’inspecteur Ducourthial, qui cite la lettre envoyée le 3 décembre 1945 par Roland Lévy, écrit : « Nous n’avons pas jugé utile d’entendre l’ami de M. Roland Lévy dont ce dernier n’a d’ailleurs pas cru [devoir] nous communiquer le nom et l’adresse. »

Ce n’est que lorsque Mme Denoël se porte partie civile, le 23 mai 1946, que le nom de Hanoteau apparaît dans le courrier de son avocat au juge d’instruction, lequel en informe les enquêteurs. Or, au terme de sa seconde enquête, l’inspecteur Ducourthial écrit le 15 novembre 1946 :

« Nous n’avons également pu recueillir la déclaration de M. Hanoteau, avocat à la Cour, demeurant 13 rue de Verneuil à Paris. Il est l’ami de M. Lévy Roland, chef de cabinet de Monsieur le ministre du Travail, lequel n’a pas jugé utile de nous donner son nom lorsque nous l’avons consulté le lendemain du drame.

Touché par téléphone le 9 octobre 1946, M. Hanoteau a fait connaître à l’Inspecteur principal adjoint Ducourthial qu’il ne savait rien de plus de ce qui nous avait été dit par M. Roland Lévy, en acceptant néanmoins de venir faire sa déposition.

Rendez-vous fut pris mais il ne vint pas. A la suite d’une visite que lui rendit plus tard l’inspecteur Tifa, il promit de nous faire parvenir ses déclarations par lettre, lettre que nous n’avons jamais reçue. »

Ducourthial sait certainement que Guillaume Hanoteau a fait partie de la Résistance, mais paraît ignorer qu’il a été rayé de l’Ordre du barreau de Paris en décembre 1945. Pourquoi a-t-il autant d’égards pour ce témoin capital qui ne paraît pas pressé de témoigner, et pourquoi clôture-t-il son enquête sans l’avoir entendu ?

Hanoteau, à qui Cécile Denoël reprochera, devant le juge Gollety, son peu d’empressement à aider la police, en lui demandant pourquoi Roland Lévy n’a pas jugé utile de citer son nom dans sa lettre du 3 décembre 1945, répondra simplement : « Il a eu tort. En tous les cas, en ce qui me concerne, je n’ai jamais caché cette affaire. »

Le 21 décembre 1949, Armand Rozelaar remet au procureur de la République un mémoire contenant de nouveaux éléments susceptibles de faire rouvrir l’enquête sur le meurtre de l’éditeur et, une semaine plus tard, le Parquet ordonne la reprise de l’instruction.

Mais l’avocat, en concentrant ses attaques sur des questions d’intérêt, va amener la police à indaguer en priorité dans cette direction, au détriment de l’enquête sur le meurtre proprement dit. Ce n’est que plus tard - un peu trop tard -, quand il reviendra sur les circonstances de l’attentat, que de nouvelles pistes apparaîtront.

L’équipe du commissaire Henri Mathieu, qui reprend l’enquête le 16 janvier 1950, interroge Hanoteau le 14 février et le 18 mars ; le 10 mai il est confronté à Cécile Denoël dans le cabinet du juge d’instruction Gollety.

Il convient de suivre ses déclarations ligne à ligne pour les comparer avec celles des autres témoins interrogés peu après par la police ou par le juge d’instruction : André Ré, M. Le Guerne, Yves Testud, et Roland Lévy.

« Le 2 décembre 1945, vers 21 heures, je sortais du ministère du Travail, rue de Grenelle, en compagnie de M. Roland Lévy, chef du cabinet du dit ministère. »

Roland Lévy avait écrit : « Hier 2 décembre 1945, vers 21 h 15, je sortais accompagné d’un ami, du ministère du Travail ».

Les heures ne concordent pas mais les deux hommes déclarent qu’ils sont sortis ensemble du ministère. Or André Ré, qui a débuté sa garde à 19 heures, a pu constater que Lévy se trouvait au ministère dès 20 heures 30 et qu’il était seul dans son bureau, puisqu’il s’y est rendu pour fermer les volets.

Hanoteau aurait-il pu y pénétrer ensuite ? C’est ce qu’il déclare le 10 mai : « J’ai dû arriver vers 8 heures 50 au ministère. Nous sommes restés quelques instants dans le cabinet de Roland Lévy puis nous avons décidé d’aller à la Chambre des Députés où il y avait une séance importante. »

M. Le Guerne, le concierge du ministère, est formel : « La porte d’entrée du ministère est toujours fermée le dimanche et l’ouverture est manœuvrée par un bouton électrique. Quand quelqu’un sonne, on ouvre la porte et on le laisse pénétrer s’il est connu. »

André Ré, on le verra plus loin, ne connaît pas Hanoteau. Aurait-il pu entrer en se recommandant de Roland Lévy ? Peut-être, mais son nom aurait alors dû figurer sur le registre des entrées qui, dans ce ministère dirigé depuis quelques jours à peine par des communistes, était rigoureusement tenu.

Dans le cabinet du juge Gollety, la partie civile lui pose la question : « La porte du ministère était-elle ouverte ou fermée ? » Il répond : « Elle devait être fermée.» On lui demande alors comment il a pu entrer, et il dit : « Le concierge m’a demandé où j’allais », ce qui suppose qu’il était déjà à l’intérieur.

Comme il avait assuré précédemment qu’il s’était rendu à trois reprises au ministère pour voir son ami Lévy, la partie civile insiste pour qu’il situe son bureau, et il déclare : « Le bureau de Roland Lévy devait se trouver donnant à droite en entrant, donnant sur le boulevard des Invalides », ce qui est exact, mais quand on lui demande de préciser si c’est au rez-de-chaussée, il reconnaît qu’il n’en sait rien.

C’est donc le portier qui aurait dû le lui indiquer ou l’y mener, or il n’a aucun souvenir de ce visiteur puisque, lorsque Roland Lévy rentre un peu plus tard au ministère, accompagné de Hanoteau, Ré parle « d’un monsieur que je ne connaissais pas ».

Le témoignage d’André Ré, qui était garçon de bureau et assurait le service du concierge ce soir-là, est-il entièrement fiable ? Pas sur ce point précis puisqu'il déclare qu’à 21 heures 10 environ, Lévy est sorti du ministère : « Je ne me souviens plus très bien s’il était accompagné de quelqu’un mais mes souvenirs ne sont plus très précis à ce sujet. »

Ces témoignages tardifs manquent tous de précision. Malgré ce qu’en a dit Le Guerne, et bien que Hanoteau soit incapable d’expliquer comment il y est entré, les enquêteurs peuvent penser qu'il est bien sorti du ministère en compagnie de Lévy, puisque c’est ce que l’agent Testud déclarait avoir vu.

Mais la suite va vite faire problème car Hanoteau déclare, le 10 mai, au juge Gollety : « Nous sommes sortis du ministère du Travail et sur le pas de la porte Roland Lévy s’est aperçu qu’il avait oublié je ne sais quoi. Il est remonté et je suis resté seul dans la rue. Au bout d’un temps indéterminé, j’ai entendu un coup de feu et un brouahara [sic]. A cet instant même, Roland Lévy sortait du ministère du Travail, nous avons couru en direction du coup de feu ».