Denoël dans la presse

1942

13 août

✪ Article signé Robert Poulet paru dans Le Nouveau Journal de Bruxelles.

« Une nouvelle édition du Voyage au bout de la nuit et de

Bagatelles pour un massacre »

Il faut savoir avouer ses erreurs. Quand, en octobre 32 ou 33, Robert Denoël me fit lire les bonnes feuilles du Voyage au bout de la nuit, qui devait paraître un mois plus tard, je ne ressentis qu’un exceptionnel agacement. Ces huit cents pages de vitupérations en jargon banlieusard m’accablaient ; j’y croyais apercevoir les traces d’une affectation insupportable, dans le genre intellectuel distingué qui se déguise en mauvais garçon. Sous les confidences truculentes du hoquetant Bardamu, il me semblait qu’une allégresse assez vilaine se dissimulait, une rigolade de petit bourgeois en vadrouille.

Bien entendu, je ne pouvais nier la puissance d’expression et d’évocation qui soulevait le moindre épisode de ce Voyage au très long cours. De toute évidence, l’auteur avait un énorme talent, l’un des plus originaux de sa génération ; personne ne l’égalait, pour ce qui est de peindre avec vigueur et vérité certains fracas de la sensibilité moderne ; après Gide et Mauriac, promenant leur regard offusqué sur les mouvements du cœur humain et sur les spectacles du monde, le cynisme célinien jaillissait comme un rafraîchissement frénétique : c’était une douche de l’esprit, corsée de ce plaisir inouï qu’ont les petits enfants endimanchés à barboter dans l’eau sale.

Cependant, ces exercices et divertissements ne me paraissaient point inspirés par un génie particulièrement spontané. Un mystificateur supérieur, dont la première facétie vient à propos : ainsi considérais-je alors le scandaleux Louis-Ferdinand, dont le gros bouquin allait, quelques semaines plus tard, éclater comme une bombe sur les tréteaux du Prix Goncourt (mais ce fut Guy Mazeline, ou quelque chose d’approchant, qui devait décrocher la fameuse timbale : tous les jurys sont bêtes).

« Avant tout, le Voyage au bout de la nuit est une œuvre héroïque », m’écrivait cependant le tenace Denoël. Je n’en croyais rien, hypnotisé que j’étais par le côté rabelaisien de l’épopée bardamesque. Il fallut Mort à crédit - supérieur, dans l’ensemble, au Voyage - pour me mettre la puce à l’oreille. Précisément parce que ce deuxième ouvrage se détournait un peu des inénarrables tics d’écriture qui constituent ce poncif, mille fois plus audacieux que ceux, respectifs, d’Émile Zola ou de Léon Cladel, et se portait sur le sentiment qu’il traduit, dès lors dépouillé de ses apparences bruyamment facétieuses.

Tout compte fait, me dis-je, le nouveau « romancier populaire » ne serait-il pas plutôt un écrivain savant, usant d’un langage artificiel préparé à son usage exclusif - quelque chose comme de l’argot stylisé avec de très subtils trucs de syntaxe - écrivain dont le propos véritable confinerait à la confession lyrique ?...

Jean-Jacques Rousseau, muni d’une formidable musculature, et d’un lexique de la langue verte, prenant le bobinard du coin pour la maison de campagne de Mme de Warens... Artiste, sans en avoir l’air ; au fond, on ne peut plus soucieux d’épithète bien sonnante et de virgule bien placée... Lançant une mode ultra-élégante, qui consiste à calculer à une guenille près le débraillé de Crainquebille... Quant au moral, un forcené, un excessif, jouissant de son incoercible extravagance comme certains malades de l’intestin jouissent de leur relâchement. Pour faire bref, un ennemi des hommes, irréconciliablement dressé contre les conventions sociales ; un de ces êtres nés amers, peut-être à cause d’un malheureux surcroît de lucidité. Louis-Ferdinand Céline, ou Jérémie carabin...

Eh bien, ce n’était pas encore ça du tout ! Bagatelles pour un massacre m’en administra la preuve.

Sans contredit, l’auteur d’une semblable diatribe, prolongée sur des chapitres et des chapitres, n’avait rien du joyeux farceur ni de l’incurable pisse-vinaigre que j’avais successivement subodorés. S’il avait pu paraître tel, c’est à force de timidité, de pudeur : il y a un rapport étroit entre le plus mal embouché des hommes de lettres et les adolescents farouches qui dérobent leur sensibilité à vif derrière un voile de réticence délicate. Forçons la citadelle hérissée et vaseuse où s’enferme Bardamu : nous trouverons certain médecin parisien, d’un dévouement infatigable, qui se tue depuis vingt ans en consultations gratuites, et à qui son «violon d’Ingres» littéraire n’a rapporté que des inimitiés, des rancunes, des mauvais procédés.

À ce stade de la « connaissance de Louis-Ferdinand Céline », on ne peut se défendre de la sympathie et de l’admiration qu’inspirent, non seulement le plus puissant tempérament de romancier, mais aussi la nature la plus généreuse de notre époque. J’entends générosité dans les deux sens du mot : l’auteur de L’Église est à la fois quelqu’un de merveilleusement doué pour la création verbale, probablement le plus grand poète français vivant, et quelqu’un de très juste et de très bon. C’est la retenue d’un cœur sauvage et pur qui, par un étrange retour, provoque ces explosions de grossièreté lyrique dont le public et la critique se sont ébahis.

Quand, dans ses deux ou trois pamphlets, ce pourfendeur de Juifs appelle ses contemporains à la curée, chante le los des persécutions et des proscriptions, c’est l’autre face de sa passion qu’il faut considérer ; l’envers de sa frénésie : c’est l’amour secret de la vie et du sol, le sens de la douceur française, l’horreur des tueries gigantesques qui s’annonçaient, et qu’il n’a que trop bien prédites, le goût de la franchise et de l’honnêteté. Tout cela repose comme une gemme dans la gangue épaisse de la narration bardamique. Sous les flots de scatologie et d’obscénité qu’elle déclenche, ces vertus et ces grâces palpitent. Parfois avec une candeur singulière. Relisez, dans le Voyage, l’épisode d’Alcide le Congolais, celui de Molly l’Américaine ; relisez dans Mort à crédit, l’épisode de l’Anglaise Nora. Ce sont, à l’origine, des idylles à la Zénaïde Fleuriot, des apologues de patronage !

La nature véritable de Céline est si différente de sa nature empruntée que, dès qu’il relâche le moins du monde son parti pris de désinvolture et de férocité, dès que la trame des enlaidissements et des avilissements s’amincit autour de ses personnages, on voit sourdre une bénignité qui tire sur le sentimentalisme. Quand ce caricaturiste enragé n’appuie pas sur le crayon, on le voit dessiner des Grandissons, ou des amoureuses de carte postale. Comparez au Congolais, à l’Américaine et à l’Anglaise les parents du narrateur, dans Mort à crédit.

Le père et la mère d’Auguste sont présentés continuellement sous un jour odieux, ridicule, parfois atroce. Leur fils ne se départ jamais à leur égard d’une attitude hargneuse ; il les traîne dans la crotte, les soupçonne des pires turpitudes, essaye même une fois de les assassiner. Le langage du dit Auguste est d’ailleurs un monument de vulgarité insolente ; il ne peut proférer une phrase sans y fourrer des mots orduriers. Pourtant ces gens sont de braves gens. Pourtant, ils s’aiment entre eux. Et le malentendu qui les sépare, alors qu’ils sont faits pour s’entendre, alors qu’ils pourraient si facilement se consoler l’un l’autre des vicissitudes de l’existence, est d’autant plus déchirant qu’il a quelque chose de fatal, de général. L’humanité tout entière, avec sa charge d’âmes et de siècles, est impliquée dans ce minuscule désastre.

Au prix du sens de la fatalité qui se manifeste et s’évertue dans les deux grands livres de Louis-Ferdinand Céline, qu’est-ce que la pitié littéraire de M. Duhamel ? qu’est-ce que les élégants scrupules de M. Mauriac ? qu’est-ce que les petites crises nerveuses de Mme Colette ? qu’est-ce que la « poignante objectivité » de l’école populiste ?... On vient de rééditer le Voyage et Bagatelles. Ce dernier livre a déjà vieilli, justement parce qu’il collait miraculeusement aux circonstances et que les circonstances vont bon train. Mais le premier n’a pas pris une ride. J’avais tort, voici cinq ou six ans, de penser qu’il périrait par dessèchement de l’écriture.

En fait, on a peine à se représenter aujourd’’hui les motifs pour lesquels ce début sensationnel fit pousser aux petites natures de l’élite artistique et littéraire tant d’exclamations d’horreur. À moins de deux lustres de distance, rien ne paraît (dans le genre) plus sûr et plus sage. Le polémiste échevelé des Beaux Draps et de L’Ecole des cadavres a l’art d’ « en remettre » énormément sur les témérités du conteur ( prétendu paroxystique ) dont il est issu. C’est que voilà : tout le monde a imité, dans l’intervalle, son élocution en bras de chemise, ses attaques exclamatives, son bégaiement expressif. Par comparaison avec les sous-Céline, avec les faux Céline, le vrai fait figure de modéré, encore largement engagé dans les lacs du conformisme.

Mais il est tout de même un homme de génie, dont les chefs-d’œuvre ne tiennent pas debout, comme il convient : exactement comme La Recherche de l’absolu, comme Les Frères Karamazoff et comme Les Années d’apprentissage. Entre toutes, les trois cents premières pages de Mort à crédit constituent une histoire formidable, l’un des plus impétueux torrents de boue qu’on ait jamais vu déferler sur la littérature universelle. Qu’on se hâte de le rééditer aussi ! Ne fût-ce que pour nous obliger à le relire. Il y a, si j’ose dire, des diarrhées salvatrices ; il y a des vomissements libérateurs.

Robert Poulet

27 novembre

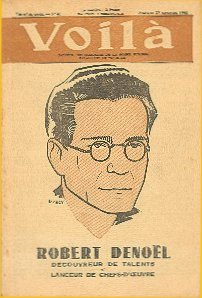

✪ Parution dans Voilà d'un article non signé qui occupe les trois premières pages de l'hebdomadaire bruxellois ; sa couverture est illustrée d'un dessin de R.V. Roy.

L'article ne paraît pas avoir été publié pour assurer le lancement d'un ouvrage en particulier, sauf Les Marais de Dominique Rolin, sorti en juin à Paris. C'est plutôt un hommage à la carrière d'un éditeur d'origine belge, écrit à partir d'une interview accordée par Denoël dans son bureau de la rue Amélie.

« Robert Denoël découvreur de talents et lanceur de chefs-d’œuvre »

Quand on parle à Paris des Editions Denoël, tout Parisien songe à une maison essentiellement parisienne. Et chacun se trompe, car le propriétaire est venu de loin, et Robert Denoël est de nos compatriotes. Et chacun a raison, parce que cette maison d'éditions est néanmoins une maison française, par le caractère et par l'objet, et que Robert Denoël est tout aussi bien une personnalité très parisienne.

Quand on parle de Robert Denoël en Belgique, on le dit Liégeois. C'est une erreur, car il est né avenue du Longchamps, à Uccle, voici quarante ans, dans une belle famille de quinze enfants. Il est donc Bruxellois. Mais il est Liégeois en ce sens qu'il a émigré à Liège dès l'âge de sept ans, qu'il y a fait la majeure partie de ses études, qu'il y a passé presque toute sa jeunesse, et qu'il a été appelé, en cette ville, à la vocation des lettres.

Entre-temps, il avait été envoyé en pension à Turnhout, sa famille tenant à ce qu'il apprît le flamand, en quoi il avoue avoir bien réussi, et il fit son service militaire à Anvers dans le service de santé. Car il accomplit deux années de médecine avant de tâter du droit. Il ne devait pas tarder, néanmoins, à entreprendre la pratique des lettres. Il fonda, en effet, la revue «Créer». Avec Gille Anthelme, avec Georges Thialet, qui avait déjà publié un roman à Paris chez Emile Paul et allait être bientôt appelé à la chaire de littérature française de l’Université d'Edimbourg. La revue vivait modestement de cotisations d'un total de cinquante francs par semaine...

Vers 1925, cette revue fusionnait avec « Sélection » dirigée par André de Ridder, spécialiste en peinture flamande. Cette revue, qui exerça une influence indéniable, était imprimée en cent soixante pages avec reproductions de tableaux et s'était assuré la collaboration de Georges Marlier, Paul Van Hecke, Robert Poulet et de nombreux écrivains belges et français. Dans cet organe, Robert Denoël publie des notes littéraires qui lui donnent l'occasion d'entrer en rapport avec la plupart des jeunes écrivains français. Il y publie aussi un roman. Ce roman devait être repris par une maison d'éditions française, qui eut, déclare-t-il avec satisfaction, la bonne idée de faire faillite avant publication, de telle façon que sa carrière de romancier fut brisée dans l'œuf. Robert Denoël était, depuis la plus tendre enfance, un grand liseur de livres. Pendant quinze années, il a lu ainsi un volume par jour, ce qui signifie qu'il lit très vite, tout en lisant très bien. Il s'est surtout attaché à la littérature française et anglaise, et aussi à la littérature russe, dans la traduction.

*

Paris l'attire, comme il attira tant d'autres de nos littérateurs. En 1927, il obéit à son attrait. Il est mû par son amour des lettres, mais il a déjà en tête une idée bien arrêtée : créer une maison d'éditions. Il rencontre à Paris quelques écrivains belges, Horace Van Offel et Fernand Crommelynck. Il rencontre aussi un jeune compatriote Georges Houyoux, aimable fantaisiste qui voulut réaliser avec Robert Denoël, le projet qui lui était cher : fonder une maison d'éditions. Au bout de six semaines, il aura changé d'avis. Toutefois, Denoël travaillera comme commis dans sa librairie de la rue Sainte-Anne, entrant ainsi en relation avec un grand nombre d’écrivains français qui l'ont fort bien accueilli.

Pour connaître le public et prendre contact avec lui, il commença par ouvrir, dans le quartier de l'Ecole Militaire, une petite librairie consacrée plus spécialement aux éditions originales et aux œuvres de luxe. En même temps, il organisait de petites expositions de dessins et de gravures qui le mettaient en rapport avec les peintres et les illustrateurs. C'est ainsi qu’il rencontra Jean de Bosschère, écrivain et dessinateur belge qui illustrait à cette époque des œuvres classiques, éditions de grand luxe, destinées à l'Amérique. Nos deux compatriotes se mirent d'accord et publièrent ensemble L'Ane d'Or d'Apulée, œuvre de grand luxe en cent trente exemplaires ornée de soixante dessins et gravures en couleur, qui se vendit très cher. Nombre de personnalités s'intéressèrent à cette publication, entre autres Léon Barthou, alors garde des sceaux, et bibliophile réputé.

Un an s'est écoulé depuis l'arrivée à Paris ; nous sommes en 1928. Robert Denoël pense toujours à publier des œuvres pour le grand public. Mais tel projet se heurte à beaucoup plus de difficultés. Il faut, en effet, organiser l'affaire sur des bases commerciales, avoir des dépositaires, correspondre avec tous les libraires de France, de Belgique et de l'étranger.

Et voici qu'un jeune peintre, avec qui il est déjà lié, Eugène Dabit, lui apporte un jour le manuscrit d'un livre qui devait avoir un retentissement considérable : Hôtel du Nord. Ce livre, publié à trois mille exemplaires, fut commenté avec enthousiasme dans toute la presse et enlevé en quelques jours. Robert Denoël avait abordé l'édition proprement dite. Comme il n'avait pas de personnel à cette époque, il faisait lui-même les paquets de livres et les livrait en taxi aux libraires parisiens.

C'est à ce moment qu'il fit la connaissance d'un jeune Américain d'éducation française, qui s'intéressait à la littérature et à la musique, Bernard Steele. Il s'associa avec lui et la maison prit une allure moins fantaisiste, avec la firme «Denoël et Steele». Il y a cinq ans, Bernard Steele s'est particulièrement attaché à la musique et Robert Denoël a repris seul la maison d'éditions.

*

La première tâche d'un nouvel éditeur est la recherche des manuscrits. Lorsque l'éditeur est renommé, sa tâche première est la sélection des manuscrits. On s'empresse de les lui porter, il ne lui demeure que le choix à faire et une formule aimable à trouver pour décliner les offres en surnombre.

La recherche des manuscrits, dans la prime jeunesse d'une maison d'éditions, n'est pas chose bien facile. Presque tous les auteurs sont déjà liés par des contrats avec les principales maisons. Il s'agira donc d'imposer ses propres auteurs, parfois inconnus, au public et de faire valoir la firme en même temps que les œuvres. C'est à quoi Denoël se consacra d'abord avec Steele. Bientôt la chance leur sourit. Ce fut la découverte de Philippe Hériat, auteur de L'Innocent qui remportait le prix Théophraste Renaudot.

Ce fut ensuite l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline. Le Voyage au Bout de la Nuit était une révélation. Son succès fut énorme. On se rappelle qu'il devait, qu'il faillit remporter le prix Goncourt. Léon Daudet, Ajalbert avaient voté pour lui. Léon Daudet écrivit à son sujet plusieurs articles éblouissants. Les éditeurs de cet ouvrage recueillirent plus de six mille coupures de presse. Le livre fut traduit en quatorze langues et son succès est loin d'être achevé. L'œuvre que l'Académie Goncourt lui préféra, Les Loups, de Mazeline, fut loin de connaître une fortune comparable.

Par la suite, Denoël publiera d'ailleurs toute la série des œuvres de Céline dont Mort à crédit, Bagatelles pour un massacre, L'Ecole des Cadavres, des livres rabelaisiens à outrance mais si terriblement prophétiques. Pour éditer des pamphlets aussi cinglants que justes, ne fallut-il pas autant d’audace que pour les écrire ? Mais Robert Denoël est un éditeur courageux. Et ce courage, qu'on lui reconnaît universellement à Paris, il en témoignera à chaque occasion.

Dès le début, il s'est cependant lié avec des écrivains de tendances fort différentes, mais en lesquels il n'a entendu voir que la valeur. Il estime, en effet, que l’édition doit refléter la littérature de son temps et la direction de son époque. Il s'est intéressé depuis longtemps aux grands mouvements politiques. C'est ainsi qu'il a publié des ouvrages sur le Fascisme de Mussolini, comme, d'autre part, sur l'U.R.S.S. de Staline et le New-Deal de Roosevelt et, après l'armistice, il a joint à cette collection les Discours du Chancelier Hitler.

A la série des Céline, il vient d'ajouter un livre formidable de la même veine, Les Décombres, de Lucien Rebatet. Dès le début, le succès a été complet. En quinze jours, toute l'édition a été liquidée. On dit que trente mille exemplaires ont été ainsi enlevés. Et que si le papier le permettait, le tirage dépasserait utilement les cent mille.

En littérature : Denoël a lancé Luc Dietrich, avec Le Bonheur des Tristes, Charles Braibant avec Le Roi dort, Louise Hervieu avec Sangs, prix Fémina, Paul Vialar avec La Rose de la Mer, également Prix Fémina, Gilbert Dupé avec sa fameuse Foire aux Femmes et tutti quanti... Ajoutons, parmi les succès, la réédition des Mémoires d'Alexandre Dumas, mine de succulents ana.

*

Les Editions Denoël, maison française, n'oublie point ses origines. Aussi a-t-elle lancé quelques auteurs belges. De Robert Poulet, elle a édité quatre romans et son fameux pamphlet La Révolution est à droite ; de Jean de Bosschère, deux romans ; de Lucien François, neveu d'Albert t' Serstevens : Remise à neuf et enfin de Dominique Rolin Les Marais, roman tiré à dix mille exemplaires et voué à un succès considérable. Certes, ce livre qui pourrait tout aussi bien s'intituler « Un monde fou », « La maison à l'envers » ou « Têtes brûlées » est très discuté. L'atmosphère délétère du roman, les figures sadiques ou misérables de ses personnages impressionnent douloureusement. Des lecteurs auraient sans doute préféré trouver sous la plume d'une jeune fille plus de fraîcheur et d'optimisme. Mais il est impossible de refuser à l’œuvre une originalité de conception, un caractère psychologique et un mérite littéraire qui lui valent le succès.

Succès d'autant plus émouvant qu'il échoit à un jeune auteur de vingt-et-un ans. Mais notre très jeune compatriote est petite-fille de Léon Cladel et bon sang ne peut mentir. Dominique Rolin avait envoyé, voici quatre ans déjà, à la revue «Mesures» une nouvelle pour un concours qui lui valut le premier prix. On lui demanda un roman. Et l'année suivante, elle envoyait le manuscrit des «Marais». Elle ne reçut jamais de réponse. Lorsque le roman fut publié dans «Cassandre», Robert Denoël s y intéressa. Bref, Dominique Rolin est venue à Paris pour apporter sa signature, elle s'est fait immédiatement des amis dans la jeune littérature et l'on peut dire que son œuvre est devenue célèbre du jour au lendemain.

*

Robert Denoël est là, assis à sa table de travail, dans son bureau directorial, cabinet sévère, de caractère un peu monastique qui convient admirablement à l’étude, nous allions dire, à la méditation. Le physique de l'homme traduit le caractère. Tête romaine, figure romantique, mais empreinte d'énergie. Les yeux observateurs, sous les lunettes, pétillent d'esprit. Il parle très simplement, mais sans fausse modestie, de ce qu'il a fait; de ce qu'il compte faire.

« Je vais éditer », dit-il, « un roman très curieux de Paul Vialar : La Meute, qui comporte des études documentaires très poussées sur la chasse à courre et sur les chiens de meute. Un roman de l'Ardennais Jean Rogissart : Le Temps des Cerises. Puis un livre de Gilbert Dupé. Et Rebatet écrit un roman pour moi. »

Mais Denoël a en tête ou en voie d'exécution une foule de projets. Par exemple, une bibliothèque musicale, qui donnera les biographies de Debussy, Bach, Wagner, Beethoven. Il s'intéresse beaucoup à l'enfance, à la jeunesse. Il a créé à leur intention une édition soignée, aussi éloignée du grand luxe que de l'édition populaire. Voici déjà édités : « Roland », « Du Guesclin », petites monographies historiques, dues à des écrivains qualifiés et qui feront les délices de nos enfants.

Le Maître de la maison est jeune, comme la maison elle-même ; ses collaborateurs sont jeunes, son personnel est jeune. « Et nous allons de l'avant », dit-il. « Il y a trois ou quatre ans, quand on me faisait appeler pour causer d'éditions, on risquait fréquemment cette remarque, dès que je me présentais : " C'est à M. Denoël père que je voudrais parler ". Et à l'ahurissement de mon visiteur, je répondais : " M. Denoël père ne s'occupe pas d'éditions... C'est moi-même l'éditeur Denoël..." Car on ne croyait pas possible qu'un homme jeune pût s'occuper d'éditions, qui semblaient l'apanage de personnages blanchis sous le poids des soucis et des responsabilités ! »

Cet homme jeune s'attache à son labeur avec toute la maturité de l’expérience. Il lit lui-même les manuscrits. Et lorsque le critique averti qu'il est, a découvert un jeune talent, celui-ci ne doit plus redouter le feu de la critique professionnelle. Les étrangers de valeur, et des nôtres, qui ont affronté la carrière parisienne, savent à quels rudes obstacles ils se sont bientôt heurtés. Ceux-là qui, livrés à leurs propres ressources, ont eu à soutenir la bataille de leur avenir, en savent quelque chose. L'essentiel est de savoir imposer son mérite. Alors, c'est celui-ci qui commande, de la position conquise. Robert Denoël a réussi, non sans peine ni sans risque, à fonder à Paris, premier de nos compatriotes, une maison d'éditions, qui est devenue une des plus fortes de la place, et qu'on ne pourra plus ignorer dans l'Histoire des lettres françaises. De cela, Robert Denoël peut être vraiment fier.

Dans la paisible rue Amélie, à deux pas des Invalides, on voit un modeste bâtiment d'aspect conventuel, éclairé d'étroites fenêtres, flanqué, à une extrémité, d'une petite vitrine garnie de livres. Naguère, une chapelle abritait ici une mission méthodiste qui s'est transportée depuis dans un beau temple de la rue de Grenelle toute proche. «Ce qui tendrait à prouver qu'elle n'a pas mal mené ses affaires », dit en souriant Robert Denoël. Au Temple du Très-Haut s'installa ensuite une fabrique de bas ; tous les lieux ne connaissent-ils pas des hauts et des bas ! Aujourd'hui, Minerve a succédé à Mercure, en ce temple du Livre qui fut celui du Verbe. Et c'est aussi la maison de la Bonne Fortune qui a souri au mérite de notre compatriote.