Petit retour sur mes pas

Mes recherches sur Robert Denoël sont bien antérieures au site Internet que j'ai ouvert en mai 2005. Trente ans plus tôt j'avais déjà publié des « petits papiers » à son sujet, aujourd'hui éparpillés et oubliés.

Ce n'étaient que prémices assez maladroites mais certains d'entre eux méritent peut-être d'être conservés (surtout pour moi). Ils montrent combien fut difficile la connaissance d'un dossier frileusement défendu par ses proches et par les autorités françaises. Des polémiques ont jalonné ce parcours, dès l'origine. Un parfum assez particulier, auquel je n'étais pas sensible, émane de ce dossier. On me l'a rappelé autant de fois que nécessaire. Mais je suis assez têtu, voire obtus, devant les ukases. Je dirais même qu'ils m'aiguillonnent.

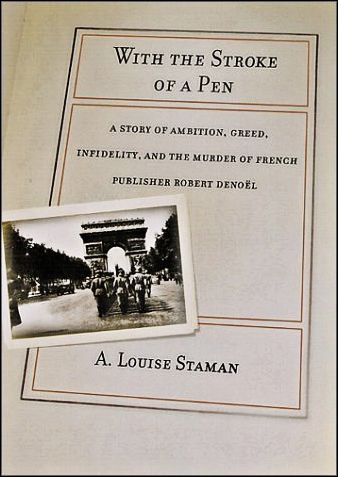

Pourtant, j'avais abandonné mes recherches en 1982. Je me heurtais alors à des fins de non-recevoir, surtout du côté des dépôts d'archives. Il fallut la parution, en 2002, du livre de Louise Staman pour tout relancer. Les Archives de la Seine avaient entretemps, sans le dire, permis l'accès à la plupart de leurs dossiers.

J'ai réuni ici les articles qui me paraissent dignes d'intérêt, malgré les erreurs dont ils sont parsemés. Marc Laudelout fut mon plus fervent « éditeur » : son Bulletin célinien accueillit tous mes pensums. Certes Denoël était le premier éditeur de Céline, et le meilleur sans doute, mais il avait publié bien d'autres écrivains, qui ne passionnaient pas forcément ses lecteurs. Il eut le mérite de consacrer quatre numéros à mon héros malheureux, à une époque où l'on s'en désintéressait complètement.

Est-ce à dire qu'on se passionne à présent pour lui ? Certes non. Mais quatre ou cinq volumes parus entre 2002 et 2013 ont rappelé son nom et je vérifie, grâce aux courriels que me vaut ce site, que des lecteurs restent attentifs à son histoire.

J'ai joint à ce récapitulatif les articles parus ailleurs que sur mon site depuis 2005.

*

1987

© Le premier volume de la série « Tout Céline » fut publié par la BLFC en avril 1981. Les quatre suivants sont parus à l'adresse de ma librairie liégeoise. C'était un instrument de référence essentiellement bibliographique, auquel des textes de fond sont venus s'adjoindre. Le quatrième, tiré à 150 exemplaires, parut en mars 1987. Il contenait un article consacré à L'Ecole des cadavres.

L'Ecole des cadavres et la censure

Châtions, châtions, nos expressions !

[Les Beaux Draps]

Bagatelles pour un massacre fut bien accueilli par la presse et par le public : après la guerre, les Editions Denoël faisaient état de ventes dépassant les 100 000 exemplaires. L'Ecole des cadavres, qui avait bénéficié d'un premier tirage supérieur [25 000], totalisa 37 669 ventes. On a expliqué l'insuccès de ce pamphlet par sa date de parution. Prôner une alliance militaire avec l'Allemagne, deux mois après Munich, était d'une incongruité totale. Dans sa préface à la réédition de 1942, Céline lui-même rappelait l'attitude de la presse : « pas une ligne, la pétoche totale, le désaveu absolu ».

Il convient d'y ajouter plusieurs éléments commerciaux dont on a minimisé l'importance. Mis en vente le 24 novembre 1938, le livre fait l'objet d'une plainte de la part du journaliste Léon Treich, dont Céline a cité le nom à la page 122, et la presse s'en fait l'écho dès le 7 janvier 1939.

L'auteur soumet alors à l'avocat André Saudemont ce projet d'erratum : « M. Léon Treich nous fait connaître par huissier : 1° qu'il n'a jamais appartenu au P.S.F. ; 2° qu'il n'est pas juif ; 3° qu'il appartient à une famille de catholiques pratiquants [...] Nous regrettons que cette rectification n'ait pas été demandée à " La France enchaînée " dont nous avons reproduit exactement le texte. » (1)

Céline avait utilisé un autre journal pour rendre compte de l'inauguration d'un dispensaire dans la région parisienne, au cours de laquelle plusieurs médecins - « tous juifs » - avaient pris la parole. L'un d'eux, le docteur Pierre Rouquès, n'était pas juif et L'Humanité ne l'avait pas écrit dans son édition du 5 novembre 1938 ; il porta plainte pour « diffamation, injures publiques et complicité » en vertu du décret-loi Marchandeau, dit « Loi sur les habitants », visant à protéger les minorités raciales, et promulgué le 21 avril 1939.

Ce décret n'avait pas d'effet rétroactif et ne s'appliquait qu'à la presse, les commentateurs l'ont assez souligné. Pourtant Céline en soumet le texte à son avocat avec ce commentaire : « il me semble qu'il signifie le retrait de Bagatelle et de L'Ecole sous peine d'immédiates poursuites qui ne sauraient nous surprendre. Denoël songe à expédier ces livres en Belgique et à les faire vendre là-bas. Est-ce possible et sans risques légalement ? » (2)

On ignore toujours ce qui détermina l'éditeur, commerçant avisé, à retirer les deux pamphlets de la vente à un moment aussi critique pour sa maison (3). Robert Brasillach, dont le journal avait commenté ironiquement cette décision, reçut de Céline l'explication suivante : « Simultanément en plusieurs endroits la police dès le décret a sommé les libraires de retirer Bagatelle et L'Ecole [...] Nous avons enlevé nos deux ouvrages avec Denoël sur l'avis formel de Saudemont notre avocat » (4).

Toujours est-il que le 4 mai 1939, les Messageries Hachette avertissaient les libraires que ces deux livres étaient interdits de vente et que les exemplaires en stock devaient leur être retournés (5).

La première audience du procès Rouquès eut lieu le 8 mai et l'affaire fut jugée le 21 juin : le tribunal correctionnel de Paris condamnait Céline et son éditeur à 2 000 francs de dommages et intérêts et ordonnait la suppression du passage incriminé sous astreinte de 200 francs par jour de retard. La commercialisation de L'Ecole des cadavres avec un texte intégral avait donc duré moins de six mois.

A partir de septembre 1939 (6), Bagatelles et L'Ecole furent remis en vente avec des fortunes diverses : la drôle de guerre, l'exode, la fermeture des Editions Denoël (mai à octobre 1940), furent autant d'éléments défavorables à une diffusion efficace. Les exemplaires de L'Ecole étaient amputés de trois feuillets et portaient, collé sur le feuillet de garde, le papillon reproduit ci-après :

Cet avertissement laissait le lecteur sur sa faim : qui était concerné par les pages arrachées au volume ? La page 302 mentionnait Rouquès et avait donc été supprimée en raison du jugement rendu le 21 juin. La page 122 portait le nom de Léon Treich et cette auto-censure explique pourquoi le journaliste avait retiré sa plainte (7).

La page 17, elle, contenait une lettre scatologique d'un lecteur juif intitulée : « A Céline le dégueulasse » et sans doute Denoël avait-il jugé prudent de la supprimer aussi : il avait été beaucoup question, au cours de l'été 1939, d'une loi qui réprimerait les atteintes aux bonnes mœurs dans la presse et dans les livres (8), et le risque était bien réel, s'il faut en croire Céline : « J'ai failli aussi écoper d'un outrage aux mœurs, toujours pour L'Ecole » (9).

A ces conditions de vente assez catastrophiques, il faut ajouter une réticence certaine d'Hachette à diffuser le livre, ce qui amena Robert Denoël à en confier des exemplaires à des officines politiquement très marquées : les bureaux du journal Au Pilori, de la revue La Bataille maçonnique, du « Centre de documentation et de propagande » dirigé par Henri-Robert Petit, du « Rassemblement antijuif » de Darquier de Pellepoix, etc.

Les premières restrictions sur les attributions de papier et l'interdiction de réimprimer les ouvrages épuisés (mai 1941) l'obligèrent à « rafraîchir » ses invendus au moyen d'une nouvelle couverture datée 1941, munie de cette bande-annonce : « Les Juifs me regretteront... Edouard Drumont / Ouvrage interdit par le gouvernement Daladier » (10). Ces exemplaires n'étaient probablement pas nombreux puisqu'en octobre 1941, ni L'Ecole ni Bagatelles n'étaient en vente à l'Exposition « Le Juif et la France » au Palais Berlitz (11).

Ce qui est sûr, c'est que L'Ecole des cadavres était vendue caviardée : comment expliquer autrement l'indication « Texte intégral » imprimée sur la couverture des rééditions d'octobre 1941 et de 1942 de Bagatelles pour un massacre ? Cet avertissement s'adresse au lecteur qui ne trouve sur le marché qu'une édition censurée de L'Ecole.

Curieuse censure, d'ailleurs, qui n'est pas la même dans tous les exemplaires (12) : la seule constante est l'absence du feuillet 17-18. Considérons l'édition « définitive », celle d'octobre 1942, parue avec une préface inédite et 14 photographies : le nom de Treich y est rétabli ; celui de Rouquès a disparu mais Céline le mentionne nommément dans sa préface.

« A Céline le dégueulasse » : éditions de 1938 et de 1942

En revanche, la lettre « A Céline le dégueulasse » est écourtée de 25 lignes : c'est que cette fameuse « loi sur les bonnes mœurs » dont le projet remontait à l'été 1939 avait bel et bien votée deux ans plus tard par le gouvernement de Vichy ! On trouvera dans Les Beaux Draps (13) les mots indignés qu'inspirait à Céline la promulgation de ces « décrets de pudeur », à l'origine desquels se trouvait, selon lui, « la maîtresse richissime d'un de nos présidents du Conseil » (14).

Ainsi, après Mort à crédit, la véritable censure dont fut victime L'Ecole des cadavres avait pour cause : l'obscénité.

Notes

1. Autographe proposé en septembre 1974 dans le catalogue n° 393 de la Librairie Simonson, à Bruxelles.

2. Lettre à André Saudemont, [avril ou mai 1939], fac-similée dans l'Album Céline de la Pléiade, p. 158.

3. Dès le départ, en décembre 1936, de Bernard Steele, principal bailleur de l'entreprise, les Editions Denoël connaîtront d'importantes difficultés de trésorerie qui ne s'aplaniront vraiment qu'en juillet 1941, lors de l'association de Robert Denoël avec l'éditeur berlinois Wilhelm Andermann. En mai 1939 Céline, qui force toujours un peu la note, n'hésite pas à écrire à son sujet : « Denoël en mauvaise foi et faillite, qui ne me paye plus » [lettre à Evelyne Pollet].

4. Lettre à Robert Brasillach, [début juin 1939], en réponse à un écho polémique paru dans Je suis partout du 26 mai 1939 sous la signature de « Midas ».

5. « L'éditeur dit qu'une circulaire a été envoyée à tous les libraires de France, " les priant de retourner ces ouvrages à l'éditeur ". Il serait curieux de savoir si, après cela, il restera beaucoup d'invendus à " retourner " ! » [Le Mémorial, 10 mai 1939].

6. Cete date est avancée par Dauphin et Fouché [39A1], qui renvoient à notre Tout Céline 1, pp. 29-30, où nous décrivions un exemplaire amputé de 3 feuillets, remis en vente après le procès du 21 juin 1939, sans autre date. Celle de septembre 1939 est plausible et nous l'adoptons.

7. La correspondance de Céline mentionne deux procès contre L'Ecole jusqu'en juin 1939. Sans doute n'avait-il pas reproduit aussi « exactement » qu'il le dit l'article de La France enchaînée.

8. Voir à ce sujet : « Pour les Messieurs seulement. Une lettre de L.-F. Céline sur " La défense des bonnes mœurs », dans : Le Merle, 14 juillet 1939.

9. Lettre à Evelyne Pollet, [2 juin 1939], dans : Cahiers Céline 5, p. 206.

10. Le prix initial de 30 F est maintenu en raison du blocage des prix, datant du 2 septembre 1939, l'éditeur devant justifier d'une partie au moins inédite du volume pour augmenter son prix de vente.

11. Le Capitaine Sézille, à qui Céline s'était plaint de cette carence, affirmait n'avoir pu se procurer ces deux livres chez l'éditeur, alors qu'il disposait d'un « grand nombre de Beaux draps et de Mea culpa » [cf. sa lettre du 24 octobre 1941 dans : Gibault, Céline 2, pp. 286-287]. On note aussi que le 14 février 1941, Céline demande à son éditeur six exemplaires de tous ses ouvrages, sans mentionner Bagatelles et L'Ecole.

12. Quarante exemplaires recensés (par moi) présentant les caractéristiques suivantes :

A. Couverture 1938, papillon, 3 ff. arrachés : 23

B. Couverture 1938, papillon, ff. 17-18 et 301-302 arrachés : 5

C. Couverture 1938, sans papillon, ff. 17-18 et 301-302 arrachés : 3

D. Couverture 1938, sans papillon, 3 ff. arrachés : 6

E. Couverture 1941, papillon, 3 ff. arrachés : 2

F. Couverture 1941, papillon, texte intégral : 1

13. Aux pages 9 et 155-158.

14. Les Beaux Draps; p. 9. Cette personne que Céline nomme « Madame de Broussol, née Plumier » s'appelait en fait Madame Brunschvicq [Au Pilori, n° 65, 2 octobre 1941]

1989

![]()

En mars 1989 Marc Laudelout consacre l'intégralité de son 79e Bulletin célinien à Robert Denoël, à l'occasion de la parution du 12e numéro de sa collection « Céliniana », qui contient la publication d'un texte de Denoël consacré à Céline datant de 1941 et resté inédit.

Ce numéro spécial comporte une interview de l'éditeur parue dans l'hebdomadaire bruxellois Voilà du 27 novembre 1942, des souvenirs de Victor Moremans recueillis par Bernard Gheur et publiés dans La Meuse du 6 mars 1973, et un texte de Denoël sur Céline paru dans Le Cahier jaune de novembre 1941. Ma contribution se limite à une Chronologie assez sommaire qu'on trouve aux pages 15-23. Il était inutile de la reproduire : celle qu'on trouve sur ce site est moins fautive.

1995

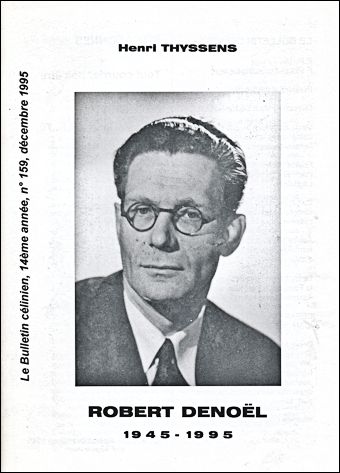

© En décembre 1995 Marc Laudelout a consacré un deuxième numéro spécial du Bulletin célinien à l'éditeur : il contient un texte de 35 pages que j'ai rédigé pour commémorer le cinquantenaire de sa mort. A ma connaissance il n'y eut aucun autre hommage à sa mémoire dans la presse.

Un Cinquantenaire oublié

Mort à crédit ?

Mais vous l’êtes, cher ami.

[Lettre de Céline à Denoël, 1933]

Le 2 décembre 1945 un éditeur belge a été assassiné à Paris. Cinquante ans plus tard, on ne sait toujours pas qui l’a tué, ni pourquoi, mais la question n’a jamais laissé personne indifférent car il s’agissait de l’éditeur de Louis-Ferdinand Céline. Si l’écrivain était resté à Montmartre, nul doute qu’il eût subi le même sort et tout le monde aurait compris pourquoi. Son éditeur n’avait pas les mêmes craintes, qui n’avait fait que commercialiser des idées qui n’étaient pas forcément les siennes, mais enfin il se cachait. Jamais il n’eut la tentation de chercher refuge en Belgique. Depuis près de vingt ans, sa vie était à Paris et il choisit crânement de s’y battre jusqu’au bout.

Robert Lucien Marie Denoël, qui répétait volontiers que la littérature aurait sa peau, n’a sans doute jamais imaginé qu’il tiendrait un jour le rôle de la victime dans un roman policier. Aucun autre éditeur n’a été abattu à la Libération, et c’est pourquoi une phrase de Céline, écrite quinze jours après cette mort suspecte, a permis les commentaires les plus lyriques depuis trente ans : « Il me semble que j’ai laissé en France un double qu’on écorche à plaisir » (1). Ces interprétations littéraires n’ont jamais mené nulle part parce que le destin de cet homme n’appartient pas à la littérature. En 1935 Denoël a résumé d’une jolie phrase toute sa carrière éditoriale: « Un jour j’écrirai la complainte des échéances difficiles » (2).

Il aimait passionnément la littérature, au point d’écrire lui-même quelques contes et nouvelles assez bénins dans les journaux et revues belges, au début des années vingt. Georges Poulet, qui l’a connu à cette époque, résume ainsi le sentiment général : « La médiocrité apparente de Denoël cachait des qualités que nous n’avions pas mais qui n’en étaient pas moins importantes, la hardiesse, l’esprit d’entreprise, surtout une grande vigueur physique et morale, quelque chose enfin qui nous donnait vaguement le sentiment qu’il avait de l’avenir » (3).

Un avenir qui était à Paris, Denoël l’avait pressenti très tôt mais il se fiait plutôt à son flair pour découvrir de quoi il serait fait. Fin 1926 il s’y établit et fut quelque temps commis dans la librairie de son compatriote George Houyoux, rue Sainte-Anne, qui envisageait l’édition d’ouvrages de luxe, une idée que Denoël reprendra à son compte deux ans plus tard. Ensuite il s’improvisa vendeur à la Galerie Champigny où l’on exposait les peintres de l’Ecole du Pré St-Gervais, dont faisaient partie Eugène Dabit et Béatrice Appia.

Quand Champigny ferme sa galerie, l'année suivante, Denoël se tourne vers le commerce d’antiquités et brocante. Au 60 de l’avenue de La Bourdonnais sommeillait une boutique appartenant à leur amie Anne-Marie Blanche ; en deux mois Denoël la transforme en librairie, puis en maison d’édition. Les Trois Magots publient leur premier livre en juillet 1928 : c’est une édition à tirage limité. A ce moment Denoël n’envisage pas de publier autre chose, et ce choix étonne car le marché du livre de luxe, tel qu’il a fonctionné depuis la fin de la guerre, est sur le point de disparaître. D’ailleurs il n’en publiera que trois, avant de trouver la bonne voie avec le roman qu'Eugène Dabit lui a proposé et qui obtiendra le premier Prix populiste.

Certes Dabit le quittera pour Gallimard mais le succès de L’Hôtel du Nord va lui apporter beaucoup plus : un vrai commanditaire, américain et riche de la fortune de sa mère. En avril 1930 est constituée la Société des Editions Denoël et Steele, au capital de 300 000 francs. Bernard Steele en fournit la moitié en numéraire, Denoël l'autre moitié en marchandises, matériel, clientèle. Pendant deux ans ils vont publier des petits romans de débutants, des livres pour enfants, une collection d’ouvrages de psychanalyse, sans grands profits, jusqu’à ce qu’arrive le livre qu’attend tout éditeur, celui qui lance définitivement sa maison.

Pour publier le gros roman de Céline il a fallu injecter 65 000 F de plus dans l’affaire, mais cette somme sera récupérée au centuple car Voyage au bout de la nuit obtient le prix Renaudot, et les tirages succèdent aux tirages. L’avènement du Front populaire met fin à l’euphorie. L’édition littéraire se porte mal, Denoël joue alors la carte politique et publie « communistes et royalistes avec plaisir et sans aucune sorte de cynisme » (4), tout en se gardant du moindre engagement personnel sauf quand il s’agit des pamphlets publiés par Céline à partir de 1937.

Ce programme et les nouveaux investissements qu’il réclame ne rencontrent plus l’assentiment de son associé, qui trouve que la maison s’éloigne de ses objectifs prioritaires. En fait, elle ne s’en est approchée qu’au début de leur association. Le rêve de Bernard Steele était de publier des traductions d’auteurs américains et anglais. Denoël lui a fait ce plaisir jusqu’en 1933, ensuite il n’en a plus été question. D’autre part le frileux américain ne supporte plus les exigences éditoriales de Céline, « un paranoïaque qui hurlait, portait des accusations tout à fait fausses sur les uns et les autres. Parfois il avait des attitudes extravagantes », dira-t-il plus tard (5).

Le départ de Steele est un coup très dur dont Denoël ne se remettra jamais tout à fait. En janvier 1939 il publie un catalogue anniversaire qui annonce que sa société d’édition, « SARL au capital de 365 000 F, est sur le point de se tranformer en SA, avec une forte augmentation de capital ». Cet appel de fonds ne sera entendu que deux ans plus tard, mais l’argent viendra d’Allemagne.

Est-ce en raison de sa nationalité belge, malgré une activité éditoriale « entièrement consacrée à servir la cause des alliés et de la France » (6), il s’estime brimé durant la « drôle de guerre » par certains ministères qui détournent ou surveillent son courrier, et lui retirent sa carte de circulation.

Le 14 juin 1940, les Allemands sont à Paris. Deux maisons d’édition sont, bien avant les autres, fermées à cause de leurs publications hostiles à l’Allemagne : Denoël et Sorlot. Chez Denoël, 41 titres et sa revue patriotique Notre Combat seront pilonnés. Cela représente plus de 200 000 volumes et brochures, pour une valeur de 1 728 214 F, soit près du tiers de son stock (7). Auguste Picq, le comptable de la maison, m’a confié qu’une partie de ces titres figurant sur la liste Otto avait pu être mis à l’abri ; on pénétrait sans difficulté au 19 rue Amélie par le magasin voisin ayant appartenu à Robert Beauzemont. Cela n’enlève pas grand-chose au préjudice, puisque ces ouvrages sont restés interdits de vente durant toute l’Occupation.

Denoël a pu rouvrir sa maison le 15 octobre, mais dans quel état : « Toute l’activité d’autrefois a disparu. Les quelques personnes qui travaillent font des inventaires, chiffrent, établissent le montant de la catastrophe. Je négocie en vue d’obtenir des capitaux. » (8).

Dans un premier temps il se contentera de remettre en vente le reste de son fonds et de publier quatre titres favorables à l’Occupant. Pour cela il crée (9) avec une amie, Pauline Bagnarro, qui a publié chez lui sous le pseudonyme de de Kéan, une nouvelle société d’édition : Les Nouvelles Editions Françaises, qui vont mettre en vente la collection « Les Juifs en France », abandonnée après le quatrième volume, et surtout Les Beaux Draps.

Dans sa maison il est conduit à publier au cours de l’année 1941 quatre ouvrages collaborationnistes dont un seul lui sera reproché en 1945 : les Discours d’Hitler. Ce titre lui a-t-il été imposé, l’a-t-il choisi ? Un de ses proches estime qu' « étant devenu l’éditeur du Führer, on devint un peu moins exigeant avec lui qu’avec ses confrères ». Il est sûr que ce choix n’est pas innocent, même si Denoël a aussi publié avant guerre des écrits de Mussolini, de Staline et de Roosevelt.

Tous les éditeurs ont dû, à un moment ou à un autre, publier des ouvrages conseillés ou simplement favorables s’ils voulaient obtenir du papier pour continuer leur activité. Mais en 1942 Denoël va rééditer les œuvres antisémites de Céline et surtout, publier Les Décombres de Lucien Rebatet, qui sera le plus grand succès de l’Occupation. Ces livres lui seront comptés trois ans plus tard bien plus lourdement que les autres titres : « On me reproche certains livres à succès et mon succès tout court », écrira-t-il en 1944 à Jean Rogissart (10).

*

On lui a surtout reproché d’avoir accepté une participation financière allemande dans sa société d’édition. Comment en est-il arrivé là ? Lors du départ de Steele en décembre 1936, Denoël a racheté ses parts et celles de sa mère, en a cédé deux à son frère Pierre, et trois à Max Dorian, l’attaché de presse. Il possède alors 725 parts sur 730 dans sa société, laquelle est à peu près exsangue. A partir de décembre 1940 il multiplie les démarches pour obtenir un prêt d’un million de francs auprès du Crédit National, proposant en garantie son stock évalué à plus de cinq millions, sans succès. L’éditeur Henri Gautier, administrateur de l’Imprimerie Crété de Corbeil (l’un de ses imprimeurs) lui présente en juin 1941 un éditeur d’art berlinois, Wilhelm Andermann, qui cherche à s’associer avec un éditeur français. Le contrat est signé un mois plus tard. Denoël cède 360 parts à Andermann pour 180 000 francs, en conservant donc 365. L’éditeur allemand lui consent un prêt de deux millions, remboursable en cinq ans, dont 800 000 francs sont destinés à apurer les dettes de la société.

Malheureusement ce contrat a été conclu en dehors de l’Office des changes et Denoël se trouve en effraction avec la législation française. Convoqué au ministère des Finances, il explique qu’il a dû faire appel à des capitaux étrangers faute d’en avoir trouvé en France, mais qu’il n’en a pas averti le Comité d’organisation du livre parce que « d’origine belge, il n’est pas en très bons termes avec ses confrères » (11). Ceci est confirmé dans la note transmise en février 1942 au ministre des Finances par le directeur des Finances extérieures et des changes, « qui reconnaît qu’il est exact que la situation financière de la maison Denoël et la personnalité de son gérant devaient créer des difficultés au renflouement de la maison par des capitaux français, et confirme que le Crédit National a refusé un prêt après un avis défavorable du secrétaire général à l’Information » (11).

Si l’Etat refuse de reconnaître le contrat avec Andermann, la maison Denoël n’est plus viable ; or, poursuit le directeur des Changes, il craint des incidents avec les autorités allemandes car Denoël, qui a édité les discours d’Hitler, « est certainement appuyé par elles ; d’autre part Andermann a de puissants appuis à Berlin ». Le secrétaire général à l’Information, Paul Marion, donne son accord pour qu’une plainte soit déposée contre « ce personnage » (12). La crainte de voir les autorités d’Occupation intervenir dans une affaire dont l’un des protagonistes est allemand est-elle déterminante ? Toujours est-il que c’est Pierre Laval lui-même qui décide de suspendre les poursuites.

En novembre 1942, l’éditeur est reçu au ministère des Finances où il demande que la transaction soit autorisée officiellement. Mais si aucune poursuite n’a été engagée, la plainte n’a pas été retirée : on attend de nouvelles instructions... En juin 1943 Denoël se dit prêt à rompre avec Andermann pour qu’on retire la plainte. Il lui est répondu que l’éditeur berlinois doit lui rétrocéder ses parts. Andermann demande alors l’appui des autorités allemandes et la solution retenue est celle-ci : la cession de parts est autorisée, à charge pour Denoël de verser une amende de 100.000 F et de rembourser immédiatement Andermann de la moitié du prêt, augmentée des intérêts, soit 1.165.000 francs ; le solde devra être payé dans les deux ans. L’éditeur s’exécute en décembre 1943. L’autre moitié ne sera jamais remboursée.

Beaucoup de temps a donc été perdu en palabres et c’est Robert Denoël qui a finalement été pénalisé. Mais dans l’intervalle il a profité du prêt allemand et procédé, en février 1943, à une augmentation du capital de sa société, à laquelle participe Andermann. Le capital a été porté à 1 500 000 F, Denoël possédant 1515 parts, Andermann 1480, Dorian 3 et Pierre Denoël 2. Les sommes dues par les deux principaux actionnaires ont été compensées avec les sommes dont ils étaient créanciers de la société. Les actions achetées par Andermann ne lui seront jamais livrées, on ignore pourquoi, mais cela permettra leur mise sous séquestre à la Libération. L’argent de l’éditeur allemand aura aussi permis à Denoël d’échapper à l’étranglement systématique de son diffuseur Hachette, dont il pourra dénoncer le contrat d’exclusivité dès le 1er janvier 1943.

Au cours de cette année 1943 Denoël a publié quatre ouvrages de propagande et deux traductions de l’allemand : aucun ne lui sera reproché à la Libération.Il a aussi fait paraître Le Cheval blanc d’Elsa Triolet, et celui-là lui sera porté en compte par certains comme un exemple manifeste de duplicité.

*

La fin de la guerre est en vue, et les menaces d’épuration se précisent. Depuis décembre 1943, les revues du Comité National des Ecrivains, clandestines ou non, ont mis en garde les écrivains et éditeurs collaborateurs : Denoël figure sur toutes leurs listes noires. Aussi entreprend-il très tôt de mettre à l’abri la plupart de ses biens.

Le 16 mai 1944, il cède ses parts dans la société des N.E.F. à Maurice Bruyneel, qui en devient le gérant ; l’adresse de la société devient provisoirement celle du domicile de Bruyneel, 5 rue Pigalle (13). Le second associé est Maurice Percheron, un auteur Denoël. Le 14 novembre le nom de la société des N.E.F. est changé en Editions de la Tour et son siège transféré au 162 Boulevard Magenta (14).

Le 9 juin 1944, il revend pour 500 000 F la Librairie des Trois Magots à deux hommes d'affaires parisiens, les frères Elie et Georges Alban (15).

Le 5 octobre 1944, il cède le bail de son appartement, rue de Buenos-Ayres, à Maurice Bruyneel puis lui « vend » tous les meubles et objets mobiliers qui s’y trouvent (16).

Le 15 février 1945, Denoël sollicite l’agrément de l’Administration des Domaines (détentrice des parts d’Andermann) pour une éventuelle cession de ses parts dans la Société des Editions Denoël. L’administration lui fait savoir qu’elle n’usera pas de son droit de préemption prévu aux statuts.

A la suite de menaces écrites et téléphonées, il quitte son appartement le 18 août 1944. Durant une quinzaine de jours il trouve refuge chez des amis, place Boïeldieu. Ensuite il loue, au nom de Jeanne Loviton, une garçonnière située au premier étage du 39 boulevard des Capucines. Sa femme s’installe chez Maurice Bruyneel, rue Pigalle, et confie leur appartement à Madeleine et Paul Vialar. Avec l’aide d’Auguste Picq, il a entreposé une partie des archives des Editions Denoël dans sa garçonnière et au siège des Editions Domat-Montchrestien, rue Saint-Jacques, tandis que sa bibliothèque personnelle est confiée à Maurice Percheron, qui habite rue Las-Cases. Durant plusieurs mois Denoël va mener une vie discrète. Il couche dans sa garçonnière ou à Auteuil, chez Jeanne Loviton.

Combien d’éditeurs compromis ont-ils été arrêtés après la Libération ? Une demi-douzaine entre septembre 1944 et mai 1945, et ils sont tous sortis de prison après quelques semaines. A ma connaissance aucun n’a subi de violences corporelles.

Le 9 septembre, le Syndicat des Editeurs exclut six de ses membres: Denoël n’en fait pas partie (17), décision que Carrefour commente ainsi : « Denoël, qui doit à sa nationalité de n’être pas exclu du syndicat des éditeurs, va-t-il au lieu de s’asseoir entre deux chaises, se prélasser dans un fauteuil ? » Quinze jours plus tard le Groupement corporatif du livre l’exclut avec trois autres éditeurs, mais cet organisme présidé par Gilbert Baudinière, collaborateur notoire, est contesté. Le 26 septembre 1944 la Direction de l’Edition et de la Librairie transmet à la justice une liste de neuf éditeurs « qu’il y a lieu d’arrêter pour leur activité anti-nationale », et Denoël est de ceux-là.

Le 6 février 1945, suite aux attaques de la presse il s’est présenté spontanément devant un juge d’instruction, qui l’inculpe deux semaines plus tard pour intelligence avec l’ennemi, mais le laisse en liberté.

A partir du 7 mars vont se succéder les procès d’éditeurs devant la Cour de Justice. René Debresse s’en tire ce jour-là avec un non-lieu. Fernand Sorlot, l’un des plus compromis, se voit infliger un simple blâme.

*

Le 13 juillet, c’est le tour de Robert Denoël. On lui reproche douze livres « pro-allemands » et la cession de ses parts à Andermann. Les ouvrages les plus compromettants sont les quatre titres publiés par les Nouvelles Editions Françaises ; il dit avoir arrêté la collection « Les Juifs en France » début 1941, lorsqu’il a appris les mesures prises contre les juifs. Le Commissaire du gouvernement ne retient finalement que l’infraction aux changes ; or Denoël a déjà été condamné pour cela. Le classement de la procédure est prononcé. Les témoignages en sa faveur ont été nombreux. Jeanne Loviton prétend lui avoir apporté celui d’Aragon, et surtout l’appui décisif de son ami Raymond Durand-Auzias, président de la commission d’épuration (18).

Sa société reste poursuivie par la Commission d’épuration du livre ; le procès devrait avoir lieu le 8 décembre 1945. Début août, Denoël écrit à un écrivain de sa maison : « J’ai gagné la partie, il ne me reste plus qu’à régler le montant des enjeux, ce sera l’affaire de quelques mois et je reprendrai mon travail avec la certitude qu’il sera fécond » (19).

Au cours des mois suivants des condamnations plus sévères vont être prononcées. Jacques Bernard (Mercure de France) par exemple, est condamné le 16 juillet à cinq ans de réclusion, à l’indignité nationale et à la confiscation de ses biens. Le même jour Jean d’Agraives (Editions Colbert) est condamné à huit mois de prison et à cinq ans d’indignité nationale. Mais en novembre, des décisions de classement assez inattendues sont prononcées en faveur de Jean Renard et de l’Artisan du livre. Le 3 décembre, Gilbert Baudinière est interdit d’édition et, le 19, Jean de La Hire (spoliateur des Editions Férenczi) est exclu de la profession. Deux poids, plusieurs mesures.

Rien ne permet d’affirmer que Denoël aurait été lourdement condamné, mais il est vrai que d’autres éditeurs importants comme Flammarion, Gallimard ou Plon, ayant bénéficié de décisions de classement, et la presse issue de la Résistance s’en étant émue, il fallait faire des exemples. Quatre maisons sont considérées comme particulièrement compromises : la sienne, Grasset, Sorlot et Baudinière. Leurs procès n’auront lieu que bien plus tard, quand les passions se seront apaisées. Baudinière sera acquitté le 7 janvier 1949 ; Sorlot sera condamné à vingt ans d’indignité nationale et à la confiscation de ses biens jusqu’à concurrence de deux millions ; Grasset, après de multiples atermoiements, sera condamné à la confiscation en 1948, mais amnistié en 1953. Il paraît avoir joué le rôle du bouc émissaire de l’édition.

Si Denoël avait vécu, aurait-ce été lui ? Personnellement, je crois que oui. Sa nationalité belge a toujours joué en sa défaveur, et la prise de participation allemande ne pouvait que l’accabler. Il importe peu que la Société des Editions Denoël ait finalement été acquittée, le 30 avril 1948 : son nouveau propriétaire avait alors de puissants appuis politiques. En disparaissant la veille de son procès, Denoël nous a de toute façon privés d’une décision de justice qui aurait pu changer le visage de l’édition parisienne après la guerre.

*

Robert Denoël et Jeanne Loviton ont passé une partie du dimanche 2 décembre 1945 à « La Tour de Nézant », la propriété de Marion Delbo à Saint-Brice-la-Forêt, dans le Val d’Oise, en compagnie de trois autres invités : le journaliste Claude Rostand, un gouverneur de colonies et sa femme, M. et Mme Baron. Ils ont quitté St-Brice à 18 heures, déposé à Neuilly le couple Baron, et regagné le domicile de Mme Loviton à Auteuil. « Entre 20 heures et 20 heures 30 » le couple quitte la rue de l’Assomption « pour se rendre à Montparnasse, au théâtre d’Agnès Capri » .

A 21 heures 10, Denoël range sa voiture boulevard des Invalides ; un pneu a éclaté. Mme Loviton se rend au commissariat le plus proche pour demander un taxi, tandis qu’il s’apprête à réparer. A 21 heures 30 Police-Secours découvre l’éditeur râlant sur le trottoir, à quelques pas de sa voiture. Une balle de 11 mm 45 lui a été tirée dans le dos. A 22 heures il meurt sans avoir repris connaissance à l’hôpital Necker.

Voilà ce que les lecteurs de l’époque ont pu lire dans la plupart des journaux du lendemain. D’autres précisions seront données les jours suivants. La voiture s’est rangée le long du square des Invalides [aujourd’hui square d’Ajaccio], à hauteur de la rue de Grenelle. C’est Denoël qui a envoyé Jeanne Loviton demander un taxi, en lui disant qu’il la rejoindrait au théâtre. On pense que les agresseurs étaient au moins deux. On a retrouvé la manivelle et le cric « assez loin de la voiture », ce qui permet de croire qu’il s’en est servi pour se défendre.

Le crime a été commis « dans une partie bien éclairée » du boulevard. « Par ce pluvieux dimanche soir, les rues de ce paisible quartier sont désertes ». Aucun témoin n’y a assisté. Un garde mobile en faction devant le ministère du Travail est le seul à avoir entendu un coup de feu. Deux employés qui sortaient du même ministère, et qui ont découvert le corps, n’avaient rien entendu. Le commissaire chargé de l’enquête croit à un crime crapuleux. Ce n’est sans doute pas la personnalité qui était visée mais son portefeuille. Si les agresseurs n’ont pas eu le temps de voler, c’est à cause de l’arrivée des deux employés du ministère sur les lieux. Le portefeuille contenait 12.000 francs.

Le corps de l’éditeur a été découvert sur le bord du trottoir opposé à celui où se trouvait la voiture, une Peugeot 202 immatriculée 4848 RNI au nom de « l’éditeur Domat-Montchrestien ». La douille a été retrouvée à quelques mètres de la voiture. Quant à Mme Loviton, elle a appris la nouvelle de l’agression dans le commissariat même, par un appel de Police-Secours ; elle a ensuite accompagné les agents sur les lieux du crime.

La presse passe en revue quelques hypothèses : crime de rôdeur, crime politique, crime passionnel ? Un curieux écho, toutefois, dans Libération Soir, le seul de ce genre : « Faut-il songer, comme le suggérait un éditeur, que quelqu’un l’ait tué pour s’emparer de sa maison d’édition ? »

Un témoin se fait connaître dès le 5 décembre ; c’est un colonel en retraite qui demeure rue de Grenelle, face à l’endroit où s’est déroulée l’agression. Il a clairement entendu appeler « au voleur », puis un coup de feu.

France-Soir se rend rue de l’Assomption. Jeanne Loviton fait répondre que « Madame est alitée et ne reçoit personne », ce qui n’empêche pas l’échotier de publier son papier. Il a remarqué « l’intérieur confortable, luxueux même » de l’appartement, il rappelle que « Mme Levidon » [sic] fut, en 1935, « en même temps qu’une des femmes les plus célèbres de Paris, la compagne du romancier Pierre Frondaie à qui elle inspira, dit-on, par les désagréments qu’elle lui causa, Le Voleur de femmes ». Elle dirige les maisons d’édition « Les Cours de droit » et Domat-Montchrestien, et elle doit posséder une fortune rondelette.

Jeanne Loviton est entendue ce même jour par la P.J., ainsi que Cécile Denoël et d’autres familiers de l’éditeur ; leur audition n’a rien apporté de nouveau à l’enquête, mais le témoignage de Mme Loviton « semble prouver avec certitude que l’agression fut tout à fait fortuite ». Crime crapuleux, confirme un employé d’Aragon à Lettres Françaises, « c’est infiniment probable. Il n’en reste pas moins vrai que s’il avait été arrêté, comme c’eût été justice, il serait sans doute encore en vie. »

Le 11 décembre a lieu l’enterrement. Une messe est célébrée à midi dans l’église St-Léon, place Dupleix, et l’éditeur est inhumé dans un caveau provisoire au cimetière du Sud-Montparnasse. Crime de rôdeur. C’est la version dont la police et la presse se contenteront durant quatre ans.

*

Le 28 décembre 1949, le juge Goletty décide, à la demande de Cécile Denoël, de rouvrir l’enquête qu’il avait clôturée deux ans plus tôt par un non-lieu. La plaignante estime que la mort de son mari pourrait avoir un rapport avec des questions d’intérêt. Mais la presse révèle aussi que la nouvelle plainte contre X déposée par l’avocat de Mme Denoël vient à la suite d’une autre plainte, plus ancienne celle-là, qui concerne la succession de l’éditeur, et dont bien peu de journaux ont rendu compte.

Tout a débuté le 21 janvier 1946. Ce jour-là les actionnaires de la Société des Editions Denoël sont réunis rue Amélie sur convocation des Editions Domat-Montchrestien, « propriétaires de 1 515 parts de la société ». Sont présents : Mme Loviton [1515 parts], M. Boyer contrôleur principal de l’Enregistrement représentant l’administration des Domaines [1480 parts], et Max Dorian [3 parts] ; Pierre Denoël [2 parts], dont on ignore l’adresse, n’a pu être contacté. Il s’agit de nommer un nouveau gérant : ce sera Mme Jeanne Loviton, « par 2 995 voix contre 3 voix et 2 abstentions ».

La veuve de Robert Denoël réagit avec quelque retard. Le 22 février, elle demande que des scellés soient apposés sur la garçonnière de son mari, boulevard des Capucines, mais la pièce a déjà été « passée à l’aspirateur ». Elle attaque ensuite la validité de la cession de toutes ses parts qu’a consentie Denoël le 25 octobre 1945, considérant que si la signature et la mention « Bon pour cession de 1 515 parts » sont bien de sa main, la date et le nom du cessionnaire ont été « frauduleusement inscrits, après coup, dans les blancs laissés à cet effet dans le corps de l’acte enregistré le 8 décembre 1945 ».

Cécile Denoël soutient donc que cette cession de parts constitue une manœuvre frauduleuse. Le blanc-seing donné par l’éditeur n’était qu’un moyen de soustraire ses biens à une confiscation éventuelle, comme il l’a fait pour les Editions de la Tour. C’est Jeanne Loviton qui, selon elle, a complété les « blancs » du document après l’assassinat, et pas dans le sens que son mari entendait lui donner. Mme Loviton le nie mais ne peut apporter la preuve du paiement des parts à l’éditeur. Le tribunal des référés ordonne alors la mise sous séquestre des parts litigieuses. Le Populaire est à peu près seul à rendre compte de l’affaire le 12 avril, soit un bon mois plus tard.

Le 17 mai, Mme Loviton a demandé à la Cour d’appel la levée du séquestre mais n’a pu l’obtenir ; le 1er juin celle-ci confirme la décision du tribunal civil, en attendant la décision sur le fond.

Cette décision a dû tomber début juin. Nous ne l’avons vue mentionnée nulle part mais, le 7 juin, Mme Denoël fait appel à un jugement la déboutant dans l’affaire des biens et des parts « accaparés frauduleusement » par sa rivale.

Le 20 décembre1946, la Chambre des mises en accusation de la Cour d’Appel conclut à un non-lieu dans l’affaire des parts et laisse à Mme Loviton le bénéfice du doute quant aux affaires personnelles, argent, meubles, livres, vêtements, qu’elle aurait conservés, du fait qu’elle vivait maritalement avec l’éditeur depuis plus d’un an, créant ainsi une « communauté de fait ».

Ce jugement, qui fait date, a paru suffisamment intéressant pour que la Gazette du Palais en publie tous les attendus en janvier 1947, ce qui nous permet de savoir que Mme Denoël a produit des factures de meubles et de vêtements livrés à son mari depuis 1943, mais « n’a pu apporter la preuve qu’ils se soient trouvés en possession de celui-ci dans l’un des locaux qu’il occupait » avec Jeanne Loviton. D’ailleurs cette dernière « a fait rapporter certains objets qu’elle avait cru pouvoir distribuer, à titre de libéralités, après la mort de son amant ». Quant à la montre en or du défunt, de grande valeur, Mme Loviton fait valoir qu’elle aurait été acquise par elle en échange d’une montre-bracelet « du même genre », restée en possession du défunt. Ainsi présentée, l’explication, « dont la fausseté n’a pas été démontrée, est plausible ». Les éléments matériels et intentionnels nécessaires à la constitution du délit de vol faisant défaut, le non-lieu est justifié.

Après ces détails un peu sordides, voyons l’objet principal de la plainte, c’est-à-dire l’accusation d’appropriation frauduleuse des parts. Le tribunal estime qu’il importe de rechercher si, au moment de sa mort, Denoël avait ou non manifesté « auprès de divers témoins » son intention de céder ses parts de sociétaire des Editions Denoël.

On ne saurait écarter les déclarations de l‘agent d’affaires parisien Lucien selon lequel Denoël et sa maîtresse se sont présentés, en mars 1945, à son bureau pour lui demander de préparer l’acte de cession, lequel a été complété par lui le 25 octobre 1945. Il explique le délai apporté à la régularisation de l’acte par la double raison que Denoël, poursuivi devant la Cour de Justice, avait laissé le projet en suspens jusqu’au classement des poursuites et que, d’autre part, une mutation ayant été envisagée dans la personne des gérants de la société des Editions Domat-Montchrestien, le nom de la personne habilitée à la représenter à l’acte devait être éventuellement réservé (20), ce qui est confirmé par la lettre adressée le 15 février 1945 par Denoël à l’Administration des Domaines, ainsi que « dans des rapports à ce sujet ayant eu lieu entre les Domaines et le cabinet d’affaires Lucien jusqu’au moment où la cession prévue a été réalisée ».

Le tribunal relève encore que la partie civile elle-même reconnaît que l’éditeur, écarté de sa maison rue Amélie, continuait de travailler sous le couvert des Editions Domat-Montchrestien, rue Saint-Jacques, ce qui « atteste le fait d’un transfert d’intérêts dont l’acte incriminé pourrait bien n’avoir été que l’expression de droit ». Il considère que, quelle que soit la date à laquelle les additions litigieuses ont été effectuées, il est décisif qu’elles n’aient point altéré la substance de l’acte : en effet Mme Loviton n’y est intervenue qu’agissant au nom des Editions Domat-Montchrestien, bénéficiaire de la cession consentie par Denoël, laquelle n’a jamais été en sa possession.

Mais le 24 décembre 1948, le Tribunal de Commerce annule la cession qu’il estime simulée, condamne Mme Loviton à la restitution et accorde à Mme Denoël 500 000 francs de dommages-intérêts. Les deux parties se pourvoient en appel. Madame Denoël réclame cinq millions.

Le 2 novembre 1949, l’affaire est portée devant la Cour d’Appel. Abel Manouvriez rend compte des plaidoiries des deux avocats dans Paroles françaises (21) :

- Me Rozelaar, l’avocat de Cécile Denoël : « Il fut suggéré à Denoël, et il accepta l’idée, d’entrer dans une sorte de clandestinité, de s’effacer et de céder ses parts, de façon à permettre à son entreprise de continuer à fonctionner et de bénéficier de crédits bancaires. Début 1945, un projet fut établi et rédigé par un homme d’affaires, la date et le nom du bénéficiaire étant laissés en blanc. » L’avocat affirme que ces mentions ont été rajoutées après la mort de l’éditeur, lequel n’avait pas forcément l’intention d’épouser Mme Loviton ; il fait état d’un appel téléphonique, fin novembre 1945, au cours duquel l’éditeur avait dit à sa femme de « tout arrêter; pas de divorce, tout peut encore s’arranger ». Il rappelle quelques dates dont le rapprochement est significicatif : 25 octobre 1945, cession prétendue des parts ; 2 décembre, assassinat de l’éditeur ; 8 décembre, enregistrement de la cession de parts ; début 1946, notification à la Société des Editions Denoël. « La mort a été mise à profit...Quand les scellés sont mis sur l’appartement que Mme Loviton louait pour Denoël, on ne trouve rien. Ses vêtements, ses livres, sa montre en or, ont disparu. Quant à son compte en banque, il est à sec. Où est passé le reste de ce qu’il possédait ? »

Il aborde ensuite la question des 1 515 parts cédées par Denoël aux Editions Domat-Montchrestien pour 757 000 F : « Une plaisanterie ! 757 000 francs, c’était peut-être la valeur nominale des parts. Leur valeur réelle était bien plus élevée. Le fonds de commerce valait 7 à 8 millions. Jamais Denoël, qui adorait son fils, n’aurait consenti à le dépouiller ainsi. L’adversaire a dû avouer que le versement n’avait pas eu lieu le 25 octobre 1945, le jour où l’acte aurait été régularisé et la quittance donnée, mais seulement le 30 novembre. Nous affirmons qu’il n’a pas plus été effectué le 30 novembre que le 25 octobre. Le livre de caisse de la Société Domat-Montchrestien porte trace d’une opération invraisemblable que voici : le 30 novembre Mme Loviton verse à son titre personnel dans la caisse de cette société dont elle est gérante, 757000 F. et s’en fait donner reçu. Puis, cette opération faite de la main droite, elle retire, de la main gauche, la même somme et en donne reçu à la caissière ! Cette mise en scène n’a été orchestrée que parce que, en décembre 1945, Mme Loviton sait bien que jamais Mme Denoël ne consentira à lui céder les parts, qu’il y aura procès et qu’il lui faudra prouver comment elle a payé. »

- Me Rosenmark, « adversaire redoutable dans un procès civil », répond à ce réquisitoire au nom de la Société des Editions Domat-Montchrestien, que la thèse de Mme Denoël n’est qu’un roman et que la « machination » qu’elle prête à Mme Loviton s’explique de la façon la plus aisée. Il présente tout d’abord sa cliente, « une femme charmante, d’une intelligence et d’une activité remarquables ». A la mort de son père, en 1942, elle a repris la direction des « Cours de droit » ; elle a hérité de lui des parts dans la Société Domat-Montchrestien, dont elle est gérante : « On prétend que Mme Loviton et les Editions D-M, c’est la même chose. Profonde erreur : aux Editions D-M, Mme Loviton ne possède que la minorité des parts, la majorité étant tenue par une personne qu’on ne peut souçonner d’être un simple prête-nom, Mme Yvonne Dornès, fille d’un conseiller à la Cour des Comptes, animatrice d’une société bien connue et à caractère quasi officiel, S.V.P. »

Il rappelle ensuite la situation critique des Editions Denoël à la Libération : « L’homme qui en est la cheville ouvrière est l’objet de poursuites, les parts de M. Andermann sont sous séquestre. Comment faire marcher une affaire dans ces conditions ? Il décide donc, sur conseils unanimes, de vendre ses parts. En mars la cession est décidée mais remise au jour où on y verra clair, où le classement escompté aura été obtenu en Cour de Justice. Le projet est établi par un homme d’affaires, tapé avec deux mentions en blanc : le nom du cessionnaire et la date. Mme Loviton et Mme Dornès alternant à la gérance, on ne pouvait deviner d’avance qui serait la gérante au moment de la signature. On ne pouvait pas savoir non plus d’avance quand on signerait. »

L’avocat soutient que le divorce était décidé, comme l’atteste certaine lettre que Mme Denoël affirme n’avoir jamais reçue, qu’il a bien fallu lire à l’audience, et dans laquelle son mari accumule tous ses griefs. La partie adverse n’invoque que des lettres non datées et un coup de téléphone impossible à vérifier. « Elle n’a jamais été une compagne pour lui. Elle n’a jamais été capable ni de donner un coup de téléphone, ni d’organiser une réception, ni de faire une démarche, ni de seconder en quoi que ce soit son mari. Tout ce dont Mme Denoël était incapable, Mme Loviton l’apportait à Denoël. Il savait que, passée dans ses mains, comme le voulaient les auteurs, sa société reprendrait vie et prospérerait de nouveau. Il savait que Mme Loviton était toute disposée, quand son fils aurait l’âge d’homme, à lui faire une place dans la direction ».

Me Rosenmark en vient au « grand argument » invoqué aussi bien par l’adversaire que par le Tribunal de commerce dans son jugement du 24 décembre 1948 : « les 757.000 francs n’ont pas été retrouvés. Ici encore nous avons réponse : trois créanciers de Denoël nous ont écrit pour nous certifier que, dans les jours qui précédèrent sa mort, Denoël leur a remboursé des prêts s’élevant au total à 600.000 francs. Que veut-on de plus ? ».

Le tribunal n’avait retenu que la vente simulée, il n’a pas assigné à cette simulation un objet frauduleux ou illicite : « Qui s’agissait-il de tromper ? Les Domaines ? Denoël était assez bien conseillé pour savoir qu’en cédant ses parts avant la fin de ses difficultés, il n’évitait nullement la confiscation : une telle cession était, d’avance, frappée de nullité.»

Il se lance ensuite dans une vibrante défense de sa « malheureuse cliente, restée alitée trois semaines, veillée nuit et jour, ne pouvant trouver de repos que grâce à des piqûres. Peut-on imaginer qu’elle ait pu, durant ces heures tragiques, concevoir et exécuter l’abominable opération qu’on lui prête ? En luttant pour conserver ses parts, elle n’a pas lutté pour s’assurer une fortune. La charge des Editions Denoël est terriblement lourde. Elle a usé à ce travail sa santé. Elle s’est attachée à une œuvre de relèvement singulièrement ardue, et elle ne l’a fait que pour exécuter, comme le disent tous les amis de Robert Denoël, la volonté du mort. »

L’avocat de Mme Loviton marquera un point ce jour-là. La Cour ne se prononce pas et nomme un expert, Paul Caujolle, pour examiner toutes ces écritures litigieuses. On ignore toujours qui sont les trois créanciers de Denoël.

*

Quelques jours plus tard, l’hebdomadaire Détective va résumer à sa manière cette affaire embrouillée, et se mettre résolument du côté de la veuve et de l’orphelin (22). Il rappelle que Robert Denoël a, depuis février 1945, ajouté à sa clandestinité une simulation de la vente de ses parts afin d’éviter, en cas de coup dur, la confiscation de ses biens : « Mais Mme Loviton, qui possède de hautes et puissantes relations, veillait jalousement sur son poulain, et le 13 juillet 1945 celui-ci bénéficiait d’une ordonnance de classement devant la Cour de Justice. Mais sa société faisait encore l’objet d’une poursuite et il devait comparaître dans le courant du mois de décembre devant la Commission d’épuration du livre ». On ne voit pas où le journaliste veut en venir, jusqu’à ce qu’il écrive: « Et c’est ici que se place le côté le plus troublant de cette affaire : alors que Denoël manifestait nettement l’intention de reprendre en mains son entreprise, alors qu’il écrivait à des amis très chers qu’il entendait rentrer chez lui, alors que le 3 décembre il avait rendez-vous avec son directeur commercial [Auguste Picq] pour recevoir des mains de ce dernier une attestation, signée du personnel de sa maison d’édition, qui demandait au Comité d’épuration du livre de permettre à Denoël de reprendre la gérance de son affaire, il était mystérieusement assassiné. »

Le magazine rappelle ensuite les circonstances de l’assassinat, où l’on n’apprend rien de neuf, si ce n’est que Jeanne Loviton se serait jetée sur le corps sans vie de son amant en s’écriant: « Pardonne-moi, mon chéri, c’est ma faute ! » Ce sont les détails de ce genre qui assuraient les ventes de Détective.

La presse, France-Soir en tête, va reprendre dès le 13 janvier 1950 tous les éléments de l’affaire et les commenter. Plusieurs points que l’enquête aurait pu préciser, « si elle avait été faite », sont passés en revue :

- De la rue de l’Assomption, que le couple a quittée à 20 h. 45, au boulevard des Invalides, une demi-heure c’est long, à une époque où les rues n’étaient guère encombrées.

- Le boulevard des Invalides n’est certainement pas le chemin le plus court pour se rendre d'Auteuil à Montparnasse, mais il se trouve à deux pas de la rue Amélie, siège des Editions Denoël, et du domicile, rue Las-Cases, d’un des familiers du couple Denoël-Loviton : Maurice Percheron, qui n’a pas encore été entendu par la justice.

- Pourquoi, alors que voitures et taxis sont rares, un homme enverrait-il sa compagne chercher un taxi au commissariat ? « Nous craignions d’arriver en retard au théâtre » a dit Mme Loviton. Pour changer une roue, il faut dix minutes ; elle risquait d’attendre bien plus longtemps un taxi. Mme Loviton « avait peut-être d’autres raisons de s’éloigner de la voiture en panne », écrit France-Soir. Son chauffeur, le lendemain, est venu chercher la voiture (qui n’a pas été mise sous scellés) et a changé la roue sans difficulté particulière.

- D’autres passagers n’avaient-ils pas pris place dans la Peugeot ? N’y eut-il pas discussion entre l’un d’eux et l’éditeur, connu pour sa violence et sa force redoutable ?

- Le couple a déjeuné le 2 décembre à Saint-Brice, chez une amie. Cette dame n’a pas été entendue. L’éditeur a ramené de Saint-Brice à Neuilly deux personnes qu’on n’a pas cherché à retrouver. Ne serait-il pas intéressant de les interrroger ? D’autre part des contradictions ont été relevées lors de la première enquête entre plusieurs témoins et leur emploi du temps. Enfin des bruits ont couru selon lesquels les conclusions d’une enquête parallèle menée par la direction des Renseignements Généraux de la Préfecture de police étaient opposées à celles de l’enquête menée par la brigade criminelle. Le dossier aurait été gardé secrètement par le préfet de la Seine, lequel dément formellement ces affirmations (23).

Georges Gherra, qui va signer les articles les plus documentés sur l’affaire, recueille le témoignage de Cécile Denoël. Elle rappelle que « la balle qui a tué son mari est de 11 mm. 45, qu’on a conclu à un meurtre de rôdeur, probablement un " nègre américain ", alors que le calibre du colt dont est dotée l’armée américaine depuis 1941, est de 11 mm.43 ». Cela prouve au moins qu’il ne s’agissait pas d’un déserteur américain. Quant à Jeanne Loviton, elle se dit « très heureuse de la décision prise par le Parquet, et est persuadée que toute la lumière sera faite sur cette affaire qui bouleversa une période heureuse de sa vie ».

Le 17 janvier, Paul Bodin signe dans Carrefour un long article intitulé « Le Dessous des cartes » où il rappelle une fois encore les circonstances du drame, en ajoutant que l’emploi du temps de Jeanne Loviton fut vérifié et que les enquêteurs ont admis qu’elle était au poste de police lorsque le meurtre eut lieu. « L’arme du crime était celle d’un tueur et il semble bien que le même genre d’arme ait été employé, ultérieurement, dans des règlements de compte sensationnels ». Le journaliste ne dit pas lesquels.

Il fait le portrait de Jeanne Loviton, qui représentait pour Denoël « une étape importante de sa vie. Car cette femme très élégante lui apportait ce qui lui avait toujours manqué : des relations et des possibilités de financement. L’éditeur, qui avait de grands projets, avait dressé, d’accord avec son amie, un plan d’association selon lequel il cédait la moitié des parts des Editions Denoël aux Editions Domat-Montchrestien. Mais, contrairement à ce qu’on a prétendu, il l’avait fait en toute liberté, envisageant en retour la possibilité d’une très large extension de ses affaires. Il avait notamment l’intention de créer à Paris, avec le concours de son amie, un " Palais du livre " qui aurait abrité un centre d’échange international du livre, un club d’écrivains et d’éditeurs, un cinéma, etc. Ce club devait constituer une des plus grandes entreprises de l’édition française.»

Paul Bodin examine ensuite le cas des Editions de la Tour, créées à la Libération: « Il avait pour cela emprunté de l’argent [à Maurice Percheron], grâce à Mme Voilier, choisi comme gérant de cette maison l’ami même de sa femme [Maurice Bruyneel], auquel il avait fait signer, une semaine avant l’attentat, une cession de parts en blanc. Cette cession devait devenir effective le 4 ou le 5 décembre. Elle devait, en effet, être enregistrée au nom des nouveaux propriétaires. Mme Denoël hérita, régulièrement, les Editions de la Tour. » Cette information n’a été reprise nulle part ailleurs. Bodin veut-il dire que Denoël comptait récupérer, pour Jeanne Loviton et lui-même, cette petite société ? Le fait est que Maurice Percheron, propriétaire de 33% des parts, a fait valoir, après la mort de l’éditeur, ses droits dans la société auprès de Bruyneel, mais j’ignore comment les choses ont été réglées. La faillite des Editions de la Tour a été prononcée en décembre 1946.

Le journaliste évoque encore un « dossier noir constitué par Denoël, dont on parlait dans tout Paris et qui mettait en cause d’autres éditeurs. L’un d’entre eux aurait eu recours à une police politique renommée pour abattre un témoin gênant. » Mais il ajoute qu’une police politique n’aurait pas agi de cette façon ; nul ne pouvait prévoir qu’un pneu de la Peugeot éclaterait à cet endroit, et il était facile d’exécuter l’éditeur dans d’autres circonstances. Denoël, qui circulait fréquemment à motocyclette, était extrêmement vulnérable, surtout quand il rentrait au domicile de son amie, rue de l’Assomption. Quant aux pièces qui composaient le dossier noir, « on affirme aujourd’hui qu’elles ne constituaient un mystère pour personne ».

Le 20 janvier, Aux Ecoutes révèle que l’éditeur Wilhelm Andermann a entrepris, contre l’administration des Domaines, une procédure en vue de récupérer ses parts dans la Société des Editions Denoël, et qu’il a choisi l’avocat même de Mme Denoël, « qui a soudain déclenché l’offensive parallèle et tapageuse que l’on sait ».

Paroles Françaises du même jour rappelle que la Cour a nommé en novembre 1949 l’expert Caujolle dont le rapport sera sans doute décisif dans l’affaire de la cession de parts, et que la demande de réouverture de l’enquête sur le meurtre de l’éditeur par Mme Denoël, viserait à influer, dans un sens favorable pour elle, sur les décisions de l’expert : « Mais cette hypothèse semble sans fondement sérieux, car dans tous les cas le supplément d’enquête n’arrête pas l’expertise que son caractère technique met à l’abri des fluctuations de l’actualité journalistique ».

Le 22 janvier, La Presse publie un long article non signé contenant plusieurs détails intéressants. On y relève d’abord que, le 2 décembre 1945, Jeanne Loviton a demandé à un agent en faction rue de Grenelle (probablement celui qui se trouvait devant l’entrée du ministère du Travail) de lui indiquer le commissariat, alors qu’elle « connaît tout le quartier pour avoir résidé tout près, rue Casimir-Périer ». Le commissariat de la rue de Grenelle se trouve en effet près de la rue Casimir-Périer. Il est à nouveau question du « mystérieux dossier » que Denoël avait préparé pour assurer sa défense, le 3 décembre : « Or ce dossier ne contenait, suivant un de ses proches collaborateurs qui l’aida à le constituer, que des coupures de la Bibliographie de la France démontrant que la plupart des grands éditeurs avaient publié des livres imposés par les Allemands, alors que trois maisons seulement étaient poursuivies : Grasset, Sorlot et la sienne. » Ce proche collaborateur est René Barjavel, qui me confirma cette version.

Des « amis intimes » de l’éditeur ont affirmé que Denoël avait l’intention de refaire sa vie avec Jeanne Loviton, qui lui apportait « ce dont il était aussi dépourvu en 1945 qu’à son arrivée à Paris, vingt-cinq ans plus tôt : de l’argent et des relations. Car si Denoël avait réussi à payer ses dettes, pendant la guerre, où les affaires de librairie marchaient bien, il ne s’était pas enrichi pour autant. On estime qu’à la Libération il ne disposait pas de plus de quelques centaines de mille francs. »

Durant le déjeuner qu’il avait pris chez la comédienne Marion Delbo (Mme Henri Jeanson à la ville), à St-Brice, « il avait évoqué ce " Palais du livre ", exposition permanente de librairie internationale qu’il s’apprêtait à fonder aux Champs-Elysées, avec l’appui financier de Mme Loviton. Rien n’indiquait donc un changement possible dans ses sentiments envers celle-ci » (24).

Six jours plus tard, Le Cri de Paris ne craint pas d’écrire que « le président de la troisième chambre de la Cour a estimé suspectes les coïncidences de certaines cessions de titres et de l’assassinat de Robert Denoël. Avant de confirmer ou d’infirmer le jugement du Tribunal de commerce, il a demandé une expertise à M. Caujolle. Il s’agit actuellement de savoir si Mme V..., grande profiteuse de l’assassinat, y a joué ou non un rôle d’exécutante ou de complice. Seule une instruction loyale peut nous l’apprendre ».

Féroce, le chroniqueur poursuit : « Les réactions passionnées d’un certain public s’expliquent par la personnalité même de Mme V... Elle fut avocat à la Cour de Paris et l’épouse du regretté Pierre Frondaie avec lequel elle dirigea une collection à la Librairie Emile-Paul. Elle quitta son mari, et sa carrière fut celle d’une très jolie femme. Ses charmes lui attirèrent pas mal d’amis influents. D’abord un très haut fonctionnaire de la police judiciaire, puis une dame exerçant des fonctions publiques, et qui est devenue l’épouse d’un président du Conseil. D’autres encore. Voici quelques jours la préfecture de police démentait officiellement qu’un de ses agents eût fait classer un dossier relatif à l’assassinat de Robert Denoël. Ce démenti même prouve que l’on a dit beaucoup le contraire. On a dit, en outre, pas mal d’autres choses au sujet de démarches qu’aurait eu à subir le Président de la 3e Chambre de la Cour. Il est évident que ce haut magistrat n’est pas de ceux qu’une démarche féminine influence. César n’aurait pas toléré telle immixion de sa femme en matière de justice. La IVe République est anti-césarienne. » (25).

Le 24 mars, un autre hebdomadaire, Juvénal, renchérit: « La première information menée sur l’assassinat de l’éditeur Denoël fut rapidement stoppée, bien que l’on n’eût point découvert le meurtrier. Voilà que l’affaire rebondit, sous l’impulsion d’un homme d’action, condamné à mort sous Vichy. C’est qu’en effet, la maîtresse de Denoël, une femme au cœur d’airain, mais non de cœur pur, n’ignore rien de l’auteur ni des circonstances du drame, puisque celui-ci s’est déroulé sous ses yeux. Seulement, voilà : on chuchote que cette Walkyrie aurait un faible pour une personnalité en place. Ce serait la raison pour laquelle l’affaire aurait été mise en sommeil, une première fois. L’instruction qui vient d’être reprise dans le cabinet de M. Gollety pourra-t-elle être poursuivie sans entraves ? » (26).

Le 26 mars, la veuve et la maîtresse de Robert Denoël sont confrontées durant deux heures dans le cabinet du juge Gollety : aucune information n’a filtré.

Le 2 avril, Georges Gherra signe un dernier papier dans France-Soir : il contient des éléments nouveaux. L’inspecteur principal Vauge, chargé de la seconde enquête sur la mort de l’éditeur, a découvert « un document inconnu jusque là, lequel a été placé sous scellés ». Il s’agit d’un feuillet appartenant au livre de nuit d’un gardien au Ministère du Travail.

Le soir du 2 décembre 1945, ce gardien « avait consigné les allées et venues et les paroles échangées entre lui et deux personnes dont la présence au ministère, un dimanche soir, entre 21 h. 10 et 21 h. 30, lui avait paru insolite. Ce fait banal en apparence lui était apparu si important le lendemain qu’il avait arraché la feuille du livre de nuit ». Il en rendit compte à son chef qui lui conseilla de la garder. C’est cette feuille qu’il a remise « il y a quelques jours à l’inspecteur. Le contenu de celle-ci est gardé secret. »

Gherra passe en revue l’emploi du temps de l’éditeur au cours des heures qui ont précédé sa mort. A Saint-Brice où ils ont déjeuné et passé une partie de la journée, il est prévu que Denoël et Jeanne Loviton resteront pour dîner. En fin d’après-midi Denoël change d’avis et préfère rentrer. Entretemps, il a reçu un coup de téléphone ; de tous les témoins, un seul se souvient de ce fait : c’est le gouverneur; les autres ne peuvent l’affirmer.

Le couple quitte Saint-Brice vers 18 heures, dépose à Neuilly le ménage Baron, et rentre rue de l’Assomption. Denoël dîne rapidement, « au point qu’il néglige le dessert », dit la bonne. Vers 20 heures, au moment de partir, il a une longue conversation téléphonique. Il quitte la maison entre 20 h. 15 et 20 h. 30, pour se rendre à Montparnasse. Boulevard des Invalides, entre 21 h. 20 et 21 h. 23, il est touché par une balle de 11 mm. 45 tirée dans le dos à moins d’un mètre cinquante. La douille est retrouvée dans le gravier, à dix mètres en avant de la voiture.

C’est tout, mais Gherra conclut son article en présentant désormais Denoël « comme la victime d’un crime d’intérêt camouflé peut-être en crime crapuleux » (27).

Le 29 avril, une nouvelle confrontation a lieu dans le cabinet du juge d’instruction, « entourée de la plus grande discrétion », entre Mme Loviton, Mme Denoël, « et plusieurs personnalités importantes » [certains journaux écrivent : « plusieurs des intimes de l’éditeur »].

Le 30 avril, Express-Dimanche a consacré à l’affaire « un très long article », que je n’ai malheureusement pu retrouver. Il devait contenir des éléments importants puisque Mme Loviton a déposé une plainte en diffamation contre le journal et l’auteur, leur réclamant solidairement cinq millions de dommages-intérêts, pas moins. Un hebdomadaire qui évoque cet article le 5 mai, le commente ainsi: « Le moins qu’on en puisse dire est que M. Pierre Rolland-Lévy, magistrat et membre du Conseil supérieur de la magistrature, y est durement mis en cause. » On apprend encore que Mme Loviton a déposé deux autres plaintes en diffamation contre Juvénal et Le Cri de Paris, « qui avaient publié des articles de même inspiration ».

De la même époque doit dater un article anonyme intitulé : « Duel de femmes autour d’une maison d’édition », dans lequel un journaliste met en cause les « puissantes relations » de Jeanne Loviton : « ce procès risque d’éclabousser la femme d’un des plus importants personnages de la IVe République. Mme Loviton est une femme d’affaires expérimentée. Ses ennemis laissent entendre que c’est à l’influence d’une amie dont le mari occupe encore des fonctions gouvernementales, qu’elle doit d’avoir obtenu la levée de l’administration provisoire dont était dotée la maison Denoël. Force est de constater, ajoutent-ils, que, depuis l’assassinat de Robert Denoël, tous les procès qu’a engendrés sa disparition se sont terminés en queue de poisson, à commencer par l’enquête sur le crime lui-même. A la surprise générale, le procès intenté devant la Cour de justice contre les Editions Denoël est également classé, alors qu’on s’attendait à la confiscation. La Société Denoël constituait tout l’actif - 20 millions de francs environ - de la succession de l’éditeur.» (28).

Certains journaux, on le voit, n’hésitent pas à mettre en cause des personnalités en place. Pour un lecteur de l’époque, les périphrases dont on use pour désigner Suzanne Borel, la femme de Georges Bidault, sont transparentes. Pourtant ces articles seront les derniers du genre. La presse, avec un bel ensemble, va faire le silence absolu sur l’affaire, sauf pour annoncer les décisions de la Cour d’appel ou pour présenter de plates excuses à Mme Loviton.

Le 6 juillet 1950, le juge Goletty rend une seconde ordonnance de non-lieu dans l’affaire de l’assassinat de Robert Denoël, « aucune des nouvelles hypothèses émises n’ayant pu être confirmées ». Cécile Denoël a aussitôt annoncé qu’elle interjetait appel de cette décision.

Le 29 juillet, la Chambre des mises en accusation de la Cour d’Appel de Paris confirme l’ordonnance de non-lieu rendue le 6 juillet par le juge d’instruction.

Le 13 décembre, la 3e Chambre de la Cour d’Appel de Paris, « adoptant les conclusions de l’expert Caujolle, a déclaré régulière et valable la cession de parts consentie par Robert Denoël, de son vivant, aux Editions Domat-Montchrestien, dont Mme Jeanne Loviton est gérante, et a rejeté la demande de Mme Denoël. »

Le 22 et le 29 décembre 1950, Le Cri de Paris et Juvénal font amende honorable et reconnaissent que les échos qu’ils ont publiés précédemment « étaient basés sur des informations malignes dont l’inexactitude est aujourd’hui démontrée. Toujours objectifs et soucieux de vérité, nous sommes heureux de donner à Madame Loviton ce témoignage ».

La suite de l’histoire ne figure plus dans les journaux mais dans les documents officiels. La voici dans sa concision :

Le 10 janvier 1951, Cécile Robert-Denoël épouse Maurice Bruyneel.

Le 1er octobre, Mireille Fellous, fille adoptive de Jeanne Loviton, cède à la société Zed appartenant aux Editions Gallimard, les six parts qu’elle détient dans la Société des Editions Denoël. Le même jour, Georges Seguy cède à la même société les quatre parts qu’il possède dans la société Denoël.

Le 15 octobre, Jeanne Loviton cède à la même société 2 656 parts qu’elle détient dans la Société Denoël et, le lendemain, elle démissionne de ses fonctions de gérante.

Le 10 février 1952, Jeanne Loviton cède les 334 parts qui lui restent dans la Société Denoël : 250 parts à Jacques Lang, industriel parisien, 84 parts à Henri Lozé, autre industriel parisien.

*

On a présenté Robert Denoël comme un Rastignac liégeois. Rastignac se faisait des relations, Denoël des amis. Le but était le même, pas les moyens. Toute la carrière de l’éditeur est jalonnée d’amis plus ou moins fortunés auxquels il demande, à un moment ou à un autre, une assistance financière. Une lettre de Céline récemment publiée, féroce et pénétrante, définit ainsi le personnage : « Il n’a aucune parole, il ment comme il respire. Il crapulaille le plus ingénument du monde. C’est un Belge - c’est un jésuite, c’est un homosexuel c’est un éditeur. Cela fait beaucoup. Comme " refoulé " lui alors est servi. Ses démêlés avec Dabit sont fameux. Brouille d’amants, brouille d’argent, brouille littéraire - aussi quelle haine pour finir. Mais il a des qualités de jésuite, habile en affaires tenace, audacieux - et belge, déjà un peu germanique - plus efficace que les français. Mais cependant brouillon, gâcheur, aucun respect du boulot. Mais encore de l’enthousiasme et une certaine spiritualité ratichonne - Ses mains sont terribles regardez-les et quand il mange - une brute avide sans merci - un curieux mélange. Charmant avec ceci. » (29). Charmant aussi, Céline. Mais il donne quelques clefs magistrales pour comprendre ce curieux animal littéraire qu’était Denoël.

Jésuite certes, puisque étant passé par leurs mains dès l’âge de huit ans. Un peu cheval fou aussi, supportant mal les contraintes d’une famille dévote, et filant à Paris à la première occasion, à dix-huit ans. Et puis fin lettré, respectueux de la littérature plus que des littérateurs, et capable de très belles critiques, ce dont témoignait Max Jacob, qui lui écrivait en 1943 : « J’écrivais hier à Jean Milo : " Le seul critique littéraire que nous ayons c’est Denoël ; ses ‘ vient de paraître ’ sont des chefs-d’œuvre de justesse et de justice. Garde et conserve tes ‘ vient de paraître ’ et quand tu en auras cinq cents, publie-les en volume, avec le titre et une petite préface de... Edmond Jaloux - lequel pourra l’être, " jaloux ". » (30).

Enthousiaste, à n’en pas douter, au point de décider les écrivains non seulement à publier chez lui, mais aussi à régler la facture de l’imprimeur quand c’est nécessaire. Jean de Bosschère, son premier auteur, disait de lui qu’il était « l’un des rares éditeurs de Paris qui s’égalent aux auteurs qu’ils acceptent » (31). Céline, contrairement à ce qu’il dit à sa secrétaire en 1945, écrivait dix ans plus tard, après avoir rappelé les « odieux penchants » du personnage : « un côté le sauvait... il était passionné des Lettres... il reconnaissait vraiment le travail, il respectait les auteurs... » (32).

Eugène Dabit est plus nuancé : « C’est un homme qui ne manque pas de goût, de courage et d’adresse » (33). « Denoël promet des merveilles mais ne tient, ne peut tenir ses promesses » (34). Trois mois séparent ces deux lettres ; entretemps l’écrivain a reçu des offres alléchantes de Gallimard, et ceci explique cela. « Brouille d’argent, brouille littéraire », sûrement, « brouille d’amants » ? Je ne crois pas. Pas avec Dabit. Mais Céline veut voir en Denoël « un notoire enculeur - l’amant de Dabit ! et de Steel ! et de 20 autres ! » (35).

Il est vrai que le Liégeois, sur ce point précis, s’est rapidement émancipé, l’homosexualité masculine et féminine ne le gênant pas personnellement, et pouvant être utile à ses visées éditoriales.

Le témoignage de Philippe Hériat ne manque pas d’intérêt : « Robert Denoël était alors un vigoureux et beau garçon d’une intelligence vive et d’une forte puissance de travail. Il prétendait conquérir Paris et en " avaler " les plus grands éditeurs. Beau programme. Mais un certain désordre dans les idées, une conception assez fausse de la réussite, jointe à une méconnaissance toute provinciale de ce qu’est réellement Paris. » (36). Rémy Hétreau, un peintre que Denoël avait encouragé, restait sensible, trente ans plus tard, aux qualités de cet « homme souriant, grand, calme et puissant, qui savait faire confiance et donner confiance en soi » (37).

Arthur Pétronio n’a rien publié chez Denoël ; il l’a connu en 1920, alors que tous deux venaient de créer une éphémère revue littéraire liégeoise : « C’était un caractère vif et emporté, à l’ironie mordante, soit par vocation soit par amusement. Turbulent et expansif, coléreux et cordial, toujours en gésine de vastes programmes, adorant le langage cru au service de la vérité. Il avait un fond de bonté cachée sous un rire sardonique. Il avait un sang riche et était d’une nature furieusement indépendante. Il tenait en haute estime Bernanos, Giraudoux, Hellens, Cendrars, Larbaud, Montherlant, Drieu, Max Jacob, Fargue, Jouve, Valéry, Tzara et Delteil. » (38).

Contrairement à son frère Georges, Robert Poulet n’a connu Denoël qu’en 1930. Il lui a confié Handji que Grasset avait tardé à accepter. Cinquante ans plus tard, il le regrettait encore : avec Grasset, un prix littéraire était, croyait-il, assuré... D’où peut-être le portrait peu amène mais sagace qu’il a publié en juin 1979 : « La fourberie luisait dans un de ses yeux et l’enthousiasme dans l’autre. De fait, un fervent et un tricheur à la fois. La conjonction des deux signes était peut-être nécessaire pour que l’entreprise Denoël réussît. Il se lança dans le maquis parisien, où il se distingua tout de suite par ce qu’on pourrait appeler un excès d’entregent. Son adaptation au milieu - le 6e arrondissement, les parlotes de café, les combinaisons qui s’échafaudent lundi et s’effondrent mercredi - eut l’aspect d’un roman picaresque. Tout allait bien, tout allait mal; on se faisait des amis, dont la moitié étaient des tapeurs et des créanciers. Il échappait à tout par une suite de chances et de ruses, enveloppées d’une frénésie verbale très habilement dosée. L’aventurier, sans cesse sur le point de gagner la partie ou de sauter. Pas escroc du tout. N’aurait pas volé un centime à qui que ce fût. Simplement il se regardait comme le serviteur précieux de la chose littéraire et en déduisait que de sordides considérations moralistes ou législatives ne devaient pas embarrasser son zèle ni en offusquer l’inspiration [...] Un éditeur qui aimait l’argent. Mais pas plus que la littérature. »(39).

Jeannine Buissounouse, qui l’interviewe en 1938, note : « L’attitude de l’homme est parfaitement simple et cordiale, mais le regard ne vous appartient pas. Un joueur ? Vous l’aviez tout de suite deviné. » (40). Elsa Triolet : « Porteur de lunettes, épaules de débardeur, ce jeune Belge promettait de devenir un grand éditeur, tant il avait d’intérêt, de passion pour la littérature, tant il avait le goût du risque et des affaires. » (41). Paul Vialar : « J’ai connu Denoël triomphant. Je l’ai connu blessé. Jamais je ne l’ai connu déloyal, même s’il eut, par moments, quelque faiblesse qui s’explique par son amour forcené de son métier qu’il exerça avec génie. » (42). Un journaliste bruxellois va l’interviewer en 1942 : « Le physique de l’homme traduit le caractère. Tête romaine, figure romantique mais empreinte d’énergie. Les yeux observateurs, sous les lunettes, pétillent d’esprit. » (43). Georges Champeaux, qui l’a rencontré en 1936, le décrit ainsi : « De haute taille et large d’épaules, de lourdes lunettes d’écaille bien posées sur un nez hardi, il tient à la fois de Joseph Kessel et de Jacques Doriot. Un éditeur " d’attaque ". » (44).

Un homme qui en impose malgré sa petite trentaine, et dont René Barjavel (qui a quelques années de moins que lui) écrira en 1978, dans une formule définitive : « Denoël a été mon patron, mon maître et mon ami » (45). Robert Beckers, un Liégeois qui l’a connu dès 1922 et l’a suivi jusqu’à sa mort, le qualifie de « curieux, entreprenant, convaincant. Il avait non seulement du goût mais du flair [...] l’un des hommes les plus cultivés, les plus humains que j’ai connus » (46). Gilbert Dupé dont le roman publié par Denoël en 1939, La Foire aux femmes, avait obtenu un beau succès, conservait le souvenir d’un homme « aimable, sérieux, d’un éditeur consciencieux et compétent: je n’en ai pas rencontré de cette valeur par la suite » (47). Gerhard Heller, l’homme de la Propaganda Staffel, m’assurait en 1979 qu’il « avait toujours eu beaucoup d’estime pour lui, et admiré son talent d’éditeur, son courage » (48). Carlo Rim, qui apréciait sa volonté de vaincre, son caractère ambitieux, son culot et ses folles imprudences, estimait que Denoël était un personnage « hors du commun qu’on ne doit juger qu’avec le recul » (49).