« Le Rôle moral de l’éditeur »

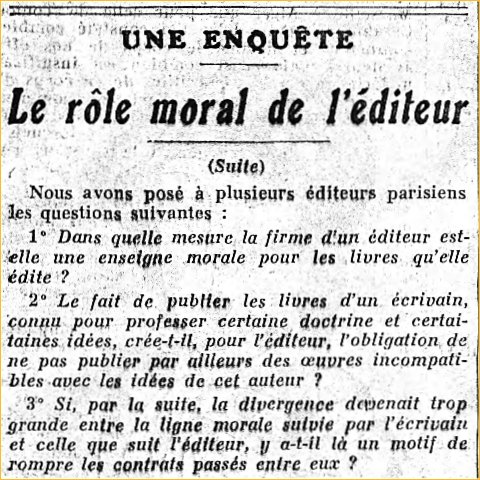

Dans le Figaro du 18 avril 1929 André Rousseaux [1896-1973], chroniqueur littéraire du journal, débute une enquête sur « le rôle moral de l’éditeur », qu’il présente ainsi :

« Le bruit a couru ces jours derniers qu’un dissentiment serait survenu entre un écrivain célèbre et son éditeur. Les Treize y ont fait écho, dans leur “ Courrier des lettres ”, en publiant les lignes suivantes :

« Un écrivain célèbre, un de nos plus grands écrivains - peut-être le plus grand actuellement vivant - de qui le catholicisme est très strict, serait mécontent de la maison d'édition où ses œuvres sont publiées depuis 1911 environ. Il estimerait, en effet, que cette maison s'est singulièrement transformée et qu'elle fait paraître en ce moment un peu trop de livres qu'il juge scandaleux. Cet écrivain ne veut pas que son nom et ses ouvrages puissent servir de véhicule à cette littérature physiologique. Et il désirerait ne plus rien publier désormais dans cette maison. Parviendra-t-on à une entente amicale ? Sera-t-on obligé d’en venir à un procès ? »

Ce bruit est-il fondé, comme on l’assure chez certains amis de cet écrivain, en l’absence de celui-ci, que ses fonctions appellent à résider à l’étranger ? N’est-ce au contraire qu’un on-dit, sujet à caution, comme on le pense du côté de l’éditeur en question ? Laissons le fait particulier, qui ne nous aurait pas retenu, si, à cette occasion, ne se posait pas un problème d’ordre général : celui du rôle moral - au sens le plus large du mot - joué par l’éditeur dans la société intellectuelle.

Que l’éditeur ne soit pas seulement un marchand de livres, mais que son bureau constitue un centre d’activité littéraire et intellectuelle, ce n’est pas douteux. Il y en a des exemples fameux dans l’histoire des lettres, comme ceux de la librairie Lemerre au temps du Parnasse, et de la librairie Charpentier à l’époque naturaliste. Cette tradition se poursuit-elle de nos jours ? Peut-on dire en outre que l’éditeur qui publie un écrivain lui donne une sorte de patronage ? Enfin une solidarité s’établit-elle entre un éditeur et ses auteurs, si bien que ni l’un ni les autres ne doivent trop s’écarter d’un ton, sinon d’une formule, propre à la maison ? Ce problème, tel que le suggère un incident comme celui dont vous venons de parler, nous croyons pouvoir le poser en ces termes :

1. Dans quelle mesure la firme d'un éditeur est-elle une enseigne morale pour les livres qu'elle édite ?

2. Le fait de publier les livres d'un écrivain connu pour professer certaine doctrine et certaines idées, crée-t-il, pour l'éditeur, l'obligation de ne pas publier par ailleurs des œuvres incompatibles avec les idées de cet auteur ?

3. Si, par la suite, la divergence devenait trop grande entre la ligne morale suivie par l'écrivain et celle que suit l'éditeur, y a-t-il là un motif de rompre les contrats passés entre eux ?

Nous avons posé ces trois questions à un certain nombre d’éditeurs, afin qu’ils nous aident eux-mêmes à définir et à préciser le rôle moral de leur profession. »

*

Le journaliste envoie son questionnaire aux éditeurs, rend visite à ceux qui ont accepté de répondre à ses trois questions, et publie leurs réponses entre le 18 avril et le 10 mai 1929. Ses lecteurs n’ont, à aucun moment, la moindre indication quant au différend qui a provoqué son enquête. Qui est l'écrivain, qui est l'éditeur, quel est l'objet du litige ?

L’écrivain au catholicisme très strict, que ses fonctions appellent à résider à l’étranger et qui publie à la N.R.F. depuis 1911, est Paul Claudel qui, le 9 février 1929, a envoyé à Gaston Gallimard une lettre de rupture, considérant son contrat d’exclusivité avec la maison d'édition comme un abus de confiance, d’autant qu’on se désintéresse de son œuvre au profit de celles de Gide, Proust ou Valéry.

Claudel va plus loin : il accuse Gallimard d'être l'éditeur attitré de la « voyoucratie surréaliste », d'être, à travers Gide et Proust, le propagandiste de la pédérastie. Gaston tente de se justifier mais, jusqu’au 20 mai, Claudel persiste dans ses accusations d’immoralité en évoquant cette fois Paul Léautaud et Joseph Kessel. Toutefois il ne parle plus de rupture et leur querelle ne prendra jamais une orientation judiciaire. Il est possible que les réponses des principaux éditeurs parisiens à l’enquête menée par André Rousseaux l’aient amené à réfléchir.

A cette époque Robert Denoël a publié trois livres : L’Ane d’or illustré par Jean de Bosschère en juillet 1928, L’art et la mort d’Antonin Artaud et Victor ou les enfants au pouvoir de Roger Vitrac, l’un et l’autre parus le 17 avril 1929, précisément. A-t-il été sollicité par le journaliste ? C’est douteux. Un livre pour bibliophiles et deux autres à tirage limité dont la presse n’a pas encore parlé, n’avaient pas encore fait de lui un éditeur de littérature.

Plon

André Rousseaux se rend tout d’abord rue Garancière aux Editions Plon, l’un des plus anciens éditeurs parisiens [1852] dont le directeur est Maurice Bourdel. Ses réponses, très détaillées, sont publiées le 18 avril 1929 ; elles serviront de référence à la plupart des autres éditeurs interrogés : « S’il y a une " enseigne morale " c’est bien celle de l’éditeur de Maurice Barrès, de M. Paul Bourget, de M. Henry Bordeaux. [...] La tenue morale la plus rigoureuse n’exclut pas le souci de servir de la façon la plus large l’art littéraire. C’est ce que va nous dire M. Maurice Bourdel, au nom de la maison Plon : »

« 1° Ce n’est pas une maison comme la nôtre qui pourra nier la force que peut valoir à une firme d’éditeur la valeur morale des livres qu’elle publie. Malgré l’évolution accomplie ces dernières années dans notre production littéraire, il est encore un certain nombre de personnes convaincues que nous continuons à n’éditer, comme il y a cinquante ans, que des romans à mettre dans toutes les mains. N’est-elle pas caractéristique et touchante, cette confiance que nous témoigne une clientèle fidèle et scrupuleuse qui, dans l’embarras où elle se trouve parfois de faire un choix chez son libraire entre les nombreuses nouveautés qui sollicitent son attention, se décide à acheter tel roman parce qu’il porte notre firme ?

Certes, une telle confiance crée des devoirs et des responsabilités. Est-ce à dire qu’elle doive nous empêcher d’accueillir des écrivains dont les œuvres réalistes ou moins morales seraient susceptibles de choquer une partie des acheteurs habituels de nos livres ? La réponse est évidente : un éditeur de littérature générale se doit d’éditer les écrivains les plus variés, s’ils ont du talent et écrivent des livres qui signifient quelque chose. Il doit, toutefois, se fixer des règles, au point de vue moral, et il aura le droit de se refuser à encourir la responsabilité de diffuser des livres dont la lecture peut, à son avis, produire des ravages dans de nombreuses consciences. Il faut savoir tenir compte des exigences de l’art et distinguer les ouvrages dont le talent rachète jusqu’à un certain point ce qu’ils peuvent renfermer de licencieux par places ou par détails, de certains autres dont l’immoralité fait le fond et le but et qui ne sont écrits que pour séduire des imaginations perverties ou flatter des passions immorales.

Certes, cette distinction n’est pas toujours facile à établir, mais un éditeur, conscient de ses responsabilités, saura, dans le doute, s’abstenir. Il devra, d’autre part, pour éviter toute confusion chez les acheteurs éventuels qui font confiance aux éditions de sa firme, marquer d’un signe caractéristique bien apparent sur ses livres et sur ses catalogues les romans qui peuvent être lus par tout le monde, afin de les distinguer des autres, qui s’adressent à un public averti.

2° Il semble impossible de répondre à cette question autrement que par la négative. Une maison d’édition indépendante est une tribune où peuvent s’exprimer des opinions contradictoires, des idées et des doctrines différentes, du moment qu’elles sont exprimées avec talent par des écrivains de valeur ou des esprits distingués et que sont respectés les principes essentiels sur lesquels repose la société. [...]

Il est certain que des écrivains ayant des affinités communes se groupent souvent d’eux-mêmes chez le même éditeur, où ils trouvent un milieu sympathique et se sentent en confiance. Quelquefois, c’est le hasard qui fait entrer un écrivain dans une maison d’édition plutôt que dans une autre, mais la plupart du temps, l’auteur sait que sa place est dans telle maison, qui seule peut lui convenir et où il sera heureux de rencontrer, à côté de quelques maîtres qu’il vénère, des hommes de sa génération qu’il estime.

L’éditeur, de son côté, cherchera de préférence à s’attacher les écrivains qui ont des tendances, des goûts similaires, et qui plairont particulièrement à des groupes de lecteurs qu’il sait intéressés par le genre d’ouvrages qu’ils écrivent.

Il n’écartera a priori aucun auteur intéressant qui viendra lui offrir ses œuvres, mais il pourra exceptionnellement décliner une proposition qu’il soupçonnerait devoir déplaire pour des raisons sérieuses à certains des auteurs attitrés de sa Maison.

3° Il ne doit y avoir, par principe, aucun motif de rompre un contrat liant un écrivain avec son éditeur, car le respect des contrats est la base même de toutes les transactions d’ordre commercial. On ne doit pas donner sa signature à la légère, mais une fois qu’on l’a donnée, il faut y faire honneur.

Il y a évidemment des cas où cela peut créer des situations très désagréables et difficiles. Celui que vous signalez est grave : un écrivain entre dans une maison parce que l’atmosphère morale lui plaît, le milieu lui est sympathique : il y publie ses livres ; au bout d’un certain nombre d’années, le milieu a changé, l’écrivain est devenu célèbre et son influence est grande ; il réprouve pour leur immoralité plusieurs des livres publiés par le même éditeur et il craint que ses propres lecteurs ne soient entraînés à acheter ces livres, du fait qu’ils sont publiés par la même firme que les siens ; il va se trouver évidemment devant un cas de conscience qui peut lui faire souhaiter de rompre avec son éditeur. Mais le peut-il, puisqu’il est lié par son contrat ? C’est une question que seul un tribunal peut trancher.

Un autre cas, qui s’est produit depuis la guerre, est celui d’une maison d’édition qui est mise en liquidation, et dont les contrats d’auteur mis aux enchères ou vendus avec le fonds de la maison vont devenir la propriété d’un autre éditeur, de telle sorte qu’un écrivain entrera, malgré lui, dans une maison qui non seulement ne lui inspirera peut-être nulle confiance, mais pourra même lui être hostile. Quelle atteinte au droit moral de l’écrivain ! Mais quel recours celui-ci peut-il avoir ?

Il peut arriver également qu’un éditeur ayant signé un contrat avec un jeune auteur, sur lequel il fonde des espoirs à la suite d’un premier livre ou d’un article qui l’a fait remarquer, s’est engagé à publier toute sa production. Mais cet écrivain peut lui apporter un jour un manuscrit qu’il juge immoral et impubliable sous sa firme. L’éditeur devra-t-il s’exécuter ?

Autant de problèmes qui se posent, ce sont des cas d’espèces, on ne peut leur appliquer aucune règle générale.

Les tribunaux peuvent toujours être appelés à trancher des conflits de ce genre, mais il n’est pas certain qu’ils trouveront le moyen de les régler d’une façon satisfaisante pour les deux parties. S’il surgit entre un écrivain et son éditeur un conflit qui tire toute sa gravité des éléments d’ordre moral qui y sont en jeu, et s’il apparaît qu’aucune concession ne soit susceptible de l’apaiser, une séparation à l’amiable peut seule arranger les choses, quelle que soit l’importance du sacrifice que cela peut représenter pour l’une des deux parties.

Bien heureusement, ces situations délicates sont des plus rares, et de plus en plus s’affirment les principes qu’il est indispensable d’appliquer dans les difficiles circonstances économiques actuelles. Les intérêts des écrivains, comme ceux des éditeurs, exigent une collaboration des plus étroites, entièrement basée sur une estime et une confiance réciproques. Nous devons constater avec une grande satisfaction que ces éléments essentiels existent aujourd’hui dans les relations que nous entretenons avec tous les écrivains, maîtres et jeunes, qui nous font l’honneur de nous confier la diffusion de leurs œuvres, et nous espérons bien n’avoir jamais à résoudre pour nous-mêmes le délicat problème sur lequel vous avez bien voulu nous demander notre avis. »

Calmann-Lévy

Le deuxième éditeur interrogé est Georges Calmann, fils et neveu des fondateurs de la maison, créée en 1836. Sa réponse, comme les deux suivantes, est publiée le 19 avril 1929 :

« Assurément, un éditeur a une part de responsabilité morale dans la publication des ouvrages qui sortent de sa maison. Mais c’est surtout vrai quand il s’agit d’un nouvel écrivain, que l’éditeur a accepté de présenter au public. Un grand écrivain, déjà connu, est, au contraire, plus exclusivement responsable de ce qu’il écrit, car son éditeur n’a ni le droit ni le pouvoir de le censurer. Il peut arriver qu’un des livres de cet écrivain choque le goût de l’éditeur : mais la question qui se pose alors est toute personnelle et le devoir professionnel de l’éditeur n’est plus en jeu.

Cela dit, et au risque de faire entendre un avis qui paraît dater d’une époque déjà ancienne, je n’admets pas qu’un éditeur français publie un livre écrit contre la France, ou qui puisse faire du tort à mon pays. »

La N.R.F.

Rue de Grenelle, le journaliste est accueilli par Gaston Gallimard, dont il n'ignore pas la position délicate dans cette affaire, et il se borne à reproduire sa réponse lapidaire :

« Certes oui, une firme a une signification morale et pourrait compromettre les auteurs qu’elle publie. Ceci dit, où commencent la morale et la compromission ? Quel éditeur refuserait Les Fleurs du Mal, Candide ou Phèdre ? Ce qui est très bien n’est jamais très mal. »

Bernard Grasset

Rue des Saints-Pères, André Rousseaux est reçu par le patron dont il reproduit intégralement la réponse, qu’il juge importante : « L’éditeur de Mauriac, Maurois, Montherlant et Morand, les quatre M, comme il dit, est aussi l’auteur de La Chose littéraire. Il ne se contente pas de fournir des moyens d’expression aux écrivains. Il juge aussi parfois les mœurs du monde des lettres ». A la suite de la réponse de l’éditeur, Rousseaux imprime ce commentaire : « Retenons cet avis, où la sagesse s’exprime avec l’accent du bon sens » :

« De plus en plus, les maison d’édition sont " caractérisées ", elles rendent un " son " particulier, elles représentent un certain esprit. Mais je ne crois pas qu’on puisse faire découler de cette conception un droit pour un auteur de se considérer comme lésé, si la note de la maison d’édition où il est édité change ou si, à cette note, s’en ajoutent d’autres.

La nouvelle conception du métier d’éditeur est beaucoup plus voisine, à mon sens, du rôle de directeur de revue que du rôle d’éditeur. Or, un auteur traite avec un éditeur, c’est-à-dire avec un homme qui est uniquement chargé d’imprimer son livre et de le répandre. Sans doute, les voisinages qu’il aura dans la maison qu’il a choisie pèsent sur sa décision. Il est certain que dans quelques cas extrêmes ce voisinage devient l’élément important ; ainsi un auteur catholique n’accepterait pas d’être publié par une maison dont toute la tendance serait antireligieuse. Si cet éditeur avait choisi, pour éditer des livres catholiques, une maison qui en édite d’autres, et qui brusquement se tourne par la suite vers des livres anticatholiques ou des livres pornographiques, je crois qu’il pourrait se considérer comme véritablement lésé et qu’un tribunal lui donnerait le droit de rompre le contrat et même peut-être d’obtenir une indemnité. Il y a là un cas d’erreur sur l’objet qui est de l’ordre général du droit français et qui serait un argument sans réplique. Mais il ne faut pas aller trop loin dans ces conséquences. S’il s’agit de nuances d’opinions, il est certain que l’auteur ne peut pas faire grief à un éditeur d’affirmer plus ou moins telle ou telle nuance.

Un éditeur a non seulement le droit, mais le devoir d’accueillir tout ce qui mérite d’être publié, tout ce qui constitue une œuvre. L’axe de son effort, c’est la qualité littéraire et non la morale. Pour que vraiment la question morale joue dans des rapports d’auteur à éditeur, il faut, à mon avis, qu’il y ait tromperie véritable, un changement absolu de front, susceptible de nuire vraiment à l’auteur ou aux idées qui lui sont chères.

En résumé, il ne faudrait pas maintenant faire grief aux éditeurs d’être allés au-delà de leur rôle, c’est-à-dire de croire à une certaine formule d’art. Un tel idéalisme était complètement étranger aux anciens marchands de livres. Il ne faut donc pas, du fait que cet idéalisme inspire l’éditeur d’aujourd’hui, qu’on ait contre lui plus de moyens qu’on n’en avait quand cet idéalisme ne l’inspirait pas. En face d’un auteur qui n’est pas satisfait, l’éditeur a le droit de se retrancher derrière son rôle de marchand de livres, et il ne peut être tenu à d’autres preuves que celle qu’il exerce honorablement son métier. »

Fayard

C’est Arthème Fayard [1866-1936] en personne qui reçoit le journaliste ; sa réponse est, comme les deux suivantes, publiée le 22 avril 1929 :

« Au point de vue légal et juridique, il n’y a rien à faire pour rompre un contrat, du moment que les clauses qu’il contient sont exécutées de part et d’autre. Un contrat doit être respecté par les parties qui l’ont signé.

Mais si l’auteur n’est pas tenu par un engagement, et que l’esprit de la maison où il est édité ait changé au point de choquer ses propres idées, il a raison de s’en aller.

Il est normal qu’un éditeur développe l’activité de sa maison selon une certaine ligne, à laquelle il doit demeurer fidèle. Ceci s’entend d’ailleurs de façon assez large, et il ne faudrait pas imposer à l’éditeur un rôle de directeur de consciences, qui n’est pas le sien. Mais c’est d’autant plus vrai, qu’il s’agit de maisons plus anciennes, classées dans l’opinion, et dont la firme a une signification auprès du public. Pour de telles maisons, quitter la voie qu’elles ont suivie et où elles se sont illustrées serait tromper tous ceux qui se sont fiés à elles, tant du côté des lecteurs que de celui des auteurs.

Ce sont, il vrai, des choses auxquelles certains éditeurs font aujourd’hui de moins en moins attention, - peut-être à tort. Car ce n’est l’intérêt de personne que les genres soient mélangés dans un grand désordre. D’ailleurs, quoi qu’on fasse, les auteurs se groupent d’eux-mêmes, et cherchent chez un éditeur la clientèle qui leur convient. Un auteur de romans légers n’ira pas se faire publier par un éditeur d’ouvrages moraux et sérieux. Ce n’est l’intérêt ni de l’un ni de l’autre. Un poète a plus de chances d’atteindre le public susceptible de le lire et de le goûter, s’il paraît chez un éditeur qui publie d’autres livres de vers ; et plus cet éditeur possédera de poètes dans sa maison, mieux il vendra les livres de chacun d’eux.

Ce sont des vérités que l’on tend à oublier aujourd’hui. Les auteurs se promènent d’un éditeur à l’autre. Et les éditeurs assemblent chez eux les auteurs les plus divers. Sous prétexte d’être universel, chacun veut toucher à tout. Jusqu’au jour où on reviendra à un classement qui est dans la nature des choses et qui sert l’intérêt de tout le monde. »

Fasquelle

« La librairie Charpentier-Fasquelle a été, environ 1880, la maison d’édition du groupe naturaliste. C’est elle qui a imprimé les livres des Goncourt, de Zola, d’Alphonse Daudet. Peu d’éditeurs ont été liés aussi étroitement que celui-là à une école littéraire. M. Charles Fasquelle nous répond : »

« Plutôt que d’entrer dans une discussion doctrinale, j’aime mieux vous rapporter un fait. Maurice Barrès, qui avait publié chez nous L’Ennemi des lois, nous a quittés au moment de l’affaire Dreyfus, parce que nous nous trouvions, lui et notre librairie, dans les deux camps adverses. Il est vrai qu’à ce moment-là la France était divisée en deux, et que d’autre part, aujourd’hui, on a l’esprit beaucoup plus large en matière d’édition. C’est tout de même un fait qui prouve qu’un éditeur doit garder une certaine unité dans l’esprit des livres qu’il publie. »

Émile-Paul

André Rousseaux publie la réponse d’Emile-Paul [on ne sait lequel des deux frères, Albert ou Robert, est interrogé], qu’il fait suivre du commentaire suivant : « L’enquêteur devient enquêté. Mais reportons-nous à ce que disait plus haut M. Arthème Fayard. De quelque côté que vienne la divergence, du moment qu’elle se produit, il est de l’intérêt commun de l’éditeur et de l’écrivain de se séparer » :

« Il est très difficile pour un éditeur de rester neutre. Il est presque forcément incliné vers une tendance, aussi bien par les idées des livres qu’il publie que par les noms de leurs auteurs. Faut-il ajouter que cette tendance se trouve être naturellement celle de son propre esprit ? Car ce n’est pas par hasard, mais par sympathie intellectuelle, qu’un certain groupe d’écrivains s’est rassemblé autour de lui.

Cette tendance est très générale, encore qu’elle soit susceptible de se manifester dans des cas tout à fait particuliers. Dans le domaine de l’histoire, par exemple, un cas assez curieux s’est présenté chez nous : nous avions publié plusieurs livres sur la question Louis XVII, mais toujours des ouvrages soutenant l’hypothèse de la mort du petit Prince ; la thèse naundorffiste de la survivance n’a jamais eu cours chez nous. Vous voyez que parfois, même sur un point de détail, un éditeur prend nettement parti.

D’autre part, il n’est pas douteux que la présence, chez un éditeur, d’un écrivain de très haute valeur et d’une grande notoriété, donne à la maison un caractère plus accentué. Barrès, quand nous l’avons eu chez nous pendant plus de dix ans, a attiré ici plus d’un barrésien.

Enfin, permettez-moi de compléter votre questionnaire en disant : vous examinez le cas de l’éditeur qui modifie la direction morale de sa maison ; mais il y a le cas inverse : celui de l’écrivain qui change, et qui, - on l’a vu plus d’une fois, - après avoir écrit des livres assez osés, se convertit et obéit à des scrupules qui ne l’alarmaient pas auparavant. Convient-il qu’après avoir changé de ton, il reste chez le même éditeur ? Pour ne pas parler des vivants, nous avons l’exemple de Huysmans qui, lui, a changé d’éditeur. Il resterait à savoir si c’est une coïncidence, ou bien une conséquence de sa conversion. Et je vous laisse le soin de juger s’il y a là, non pas une règle, mais au moins une indication pour les écrivains qui se trouvent dans ce cas. »

Crès

Camille Sauty, administrateur des Editions Georges Crès et Cie, répond point par point au questionnaire d’André Rousseaux, qui publie sa réponse, avec les trois suivantes, le 24 avril 1929 :

« 1° Tout ce qu’on peut demander à un maison d’édition, c’est d’être fidèle à elle-même, et, si elle a arboré un drapeau, de ne pas le reléguer au magasin des accessoires.

2° Non, à moins que ceci ait été spécifié. Semblable conception aurait d’ailleurs pour résultat de multiplier le nombre des éditeurs et d’augmenter la confusion de la librairie par un incessant va-et-vient. Une certaine spécialisation est désirable pour tout le monde, mais il ne faut rien exagérer.

3° Le seul motif de rupture à un contrat serait, à mon sens, la mévente nettement établie, provenant pour un écrivain du changement d’orientation de son éditeur. Il reste que les relations des écrivains et des maisons d’édition - et par conséquent leurs divergences possibles - dépassent toujours un peu le cadre des contrats... »

Rieder

« La maison Rieder est l’éditeur attitré de l’extrême gauche. Nulle enseigne de libraire à Paris n’est sans doute plus significative que cette enseigne rouge. Cependant, c’est chez Rieder qu’est édité M. Constantin-Weyer, le dernier lauréat du prix Goncourt, qui, journaliste de son métier, ne cache pas ses opinions " de droite ”. Alors ? M. J. Robertfrance, directeur des Editions Rieder, nous répond. »

Les Editions Rieder, place Saint-Sulpice, ont été créées le 3 juin 1913 par Frédéric Rieder, qui a lancé la revue Europe en février 1923. Cette maison engagée a reçu plusieurs prix littéraires : le Femina en 1923 et 1927, et le Goncourt en 1928. Le journaliste Raymond François dit Jacques Robertfrance, était directeur de collection depuis 1920 :

« Nous n’écartons personne a priori. Mais nous avons adopté une ligne politique - sinon morale - tellement accusée que nous sommes bien sûrs que des écrivains catholiques ou réactionnaires ne songeront jamais à venir chez nous. S’ils s’y égaraient, il y aurait d’ailleurs déloyauté de notre part, étant donné ce que nous représentons auprès du public, à les accepter.

Mais cela ne nous empêche pas d’être, d’autre part, extrêmement larges, quand il s’agit seulement de littérature. C’est le cas des romans de M. Constantin-Weyer. Nous ne demandons alors aux écrivains que d’avoir du talent. »

Vanier

« Après cette excursion aux confins de la politique, rentrons dans la littérature pure. Et allons faire un tour chez les éditeurs de poètes. Commençons par la Librairie Vanier, une vieille maison du quai Saint-Michel, qui est l’éditeur de Verlaine. M. A. Messein, successeur de Vanier, nous répond. » Albert Messein a repris en 1903 la librairie et le fonds d’édition de Léon Vanier à sa veuve :

« Ma maison a eu l’œuvre de Rimbaud, qu’elle a perdue à la suite de dissentiments entre Vanier et Paterne Berrichon. Elle a encore celle de Verlaine. Je n’édite guère que des poètes, et je tâche de continuer la tradition de Vanier, mais en dehors de toute formule d’école. Je reçois plus de trois cents manuscrits par an. J’en publie une trentaine, de tous les genres, pourvu qu’ils manifestent du talent et que ce talent ait l’accent français. Peut-on exiger, d’un éditeur de poètes, des obligations plus rigoureuses ? »

Le Divan

« A l’ombre de Saint-Germain-des-Prés, M. Henri Martineau, stendhalien éminent, directeur de la revue Le Divan, éditeur, et poète lui-même, groupe autour du souvenir de P.-J. Toulet de nombreux poètes de notre temps. Les fantaisistes, notamment, de Tristan Derème à Francis Carco et à Philippe Chabaneix, se retrouvent volontiers dans sa librairie. » Les Editions du Divan et la librairie du même nom se trouvaient au coin de la rue Bonaparte et de la rue de l’Abbaye :

« Que la firme d’un éditeur soit une enseigne morale, autant qu’une enseigne littéraire, ce n’est pas douteux. Il suffit de reconnaître, sur la couverture d’un livre, la marque de la maison qui l’édite pour savoir, à première vue, le niveau intellectuel minimum de l’ouvrage présenté. La firme d’un éditeur classe un auteur.

Mais quand il s’agit d’éditions de littérature générale, il ne faut pas entendre ce classement moral de façon aussi rigoureuse que s’il s’agissait d’un éditeur d’œuvres exclusivement religieuses. Aussi un éditeur indépendant a-t-il le droit de publier des œuvres littéraires de tendances parfois très contradictoires. Il y a là une question d’éclectisme et de goût, autant qu’une question d’honnêteté et d’honneur professionnels.

Et si un écrivain se croit obligé de quitter son éditeur parce qu’il juge dangereuse la nouvelle direction de la maison qu’il avait choisie autrefois, il y a là un motif sérieux de séparation à l’amiable - mais non pas un cas général de rupture de contrat, ce qui serait la porte ouverte à l’arbitraire. »

Lemerre

« Autour d’Alphonse Lemerre se sont groupés, il y a cinquante ans, les poètes du Parnasse, de Leconte de Lisle à J.-M. de Heredia et François Coppée. Les plus grandes carrières littéraires du dernier quart de siècle, celles d’un Anatole France ou d’un Paul Bourget, ont commencé dans la librairie du passage Choiseul. Aujourd’hui un autre Alphonse Lemerre, petit-fils du premier, vient de reprendre en main, avec son frère Pierre, les destinées de la vieille maison. Il compte la rajeunir, lui donner une vie nouvelle, et déjà " l’homme à la bêche ”, enseigne traditionnelle de la librairie, a pris une figure plus moderne. » Sa réponse est publiée avec la suivante, le 25 avril 1929 :

« Un véritable éditeur doit, avant tout, être un bon serviteur des lettres. Il doit s’efforcer de produire des œuvres de réelle valeur. C’est un devoir sacré.

S’il s’agit de littérature d’imagination - de romans - il ne peut vraiment pas exiger que ce soit avant tout des œuvres de haute valeur morale. Le roman c’est la vie. La vie n’est pas toute noblesse, elle a des laideurs, des vices. Le roman doit être vivant. D’ailleurs il me semble que tout ou presque tout peut être dit, pourvu que ce soit avec adresse, j’allais dire avec art. La littérature ne doit pas avoir de maître. Elle doit fleurir selon les instincts, les goûts, les états d’âme, la fantaisie du cerveau qui enfante. Il n’y a que les vrais monstres qu’il faille tuer.

Donc il faut avoir la manière. Si l’auteur la possède, c’est bien - s’il ne l’a pas, c’est dangereux - mais s’il s’efforce de ne pas l’avoir, c’est terrible. Et je plains alors l’éditeur qui est obligé de donner sa marque.

Nous sommes quelques éditeurs, aimant les lettres, aimant nos maisons, orgueilleux de nos ex-libris. Que le public croie bien que ce n’est pas avec plaisir qu’un de ces éditeurs au passé plein de tradition et d’honneur mettra parfois son nom sur un volume mauvais, malsain, parfois néfaste. L’éditeur n’est pas toujours libre de publier ou de ne pas publier. Il y a les traités.

Sans doute, l’éditeur sait trouver de bons arguments qui feront hésiter l’auteur à maintenir tout son texte. Souvent l’écrivain acceptera de supprimer des passages trop scabreux, mais pas toujours ou pas complètement.

Il y a des maisons de bonne renommée, des maisons littéraires. Elles sont connues, leurs marques rayonnent à travers le monde entier. Pour celles-là on peut leur faire confiance et si tel volume est audacieux, il faut faire la part des choses et dire que c’est aussi un peu la faute des temps. En France, notre vieille âme gauloise ne peut pas accepter la pusillanimité de certains peuples trop austères, de certains clans trop timorés.

Puisque nous parlons de devoir moral, parlons de tout notre devoir. Le devoir de jeunes éditeurs qui, comme nous, sont les héritiers d’une vieille et grande maison, c’est surtout d’avoir l’amour fervent et absolu des belles lettres. Nous aimons notre beau métier et nous y apporterons tout notre idéalisme. Fac et Spera. C’est notre devise, mais c’est le devoir de tout véritable éditeur. »

Le Mercure de France

« Quels que soient les auteurs qu’il fasse connaître dans l’avenir, le Mercure de France, où sont édités M. Henri de Régnier, M. Francis Jammes, Emile Verhaeren, demeure la maison du symbolisme. M. Alfred Vallette, directeur de la revue et de la librairie, ne pense pas toutefois que ce soit une raison pour s’enfermer dans les limites d’une école littéraire » :

« Il n’y a pour assumer d’obligations morales que les maisons d’édition spécialisées : enseignement, religion, livres destinés à la jeunesse. Si elles modifient sensiblement leur direction, il est certain qu’elles scandalisent leurs auteurs, ou tout au moins, les désobligent au point qu’ils désireront se séparer d’elles. Rien du reste ne les empêche de porter ailleurs leurs œuvres futures.

Mais les autres éditeurs : littérature, roman, poésie, histoire, philosophie, beaux-arts, science, droit, etc., etc., qui constituent la grosse majorité, n’ont à se soucier que de la valeur et de la tenue de leurs publications, et non de leur influence morale. Leur maison cependant a parfois un caractère, réunit plus volontiers les productions de telle école ou présentant telles tendances. Si leurs auteurs, moins pointilleux tout de même que les précédents, considèrent qu’une adultération du catalogue leur est préjudiciable en quoi que ce soit, eux aussi sont libres d’aller ailleurs dans l’avenir.

Mais, dans aucun cas, l’auteur n’est juridiquement fondé à demander l’abrogation d’un contrat, en ce qui concerne le passé, pour le motif que la maison d’édition n’est plus exactement ce qu’elle était au moment de sa signature. Il faudrait, pour que peut-être un tribunal en jugeât autrement, que cette maison, jusque-là de tenue décente, se convertît délibérément en officine de publications licencieuses. Mais c’est raisonner par l’absurde. »

Albin Michel

« M. Albin Michel, éditeur de M. Pierre Benoit, de M. Francis Carco, de M. Roland Dorgelès, nous fait la réponse suivante. » Ce point de vue énergique est publié, comme celui de la Librairie académique Perrin, le 26 avril 1929 :

« Ma réponse à votre enquête sera très simple ; j’ai déjà lu celle de M. Bourdel et j’ai le plaisir d’être pleinement d’accord avec lui :

J’estime qu’un contrat est un contrat et doit être respecté par les deux parties en tout état de cause.

Un éditeur est maître chez lui et l’auteur n’a pas à s’immiscer dans ses décisions et dans les accords qu’il passe avec d’autres auteurs. Qu’il publie tel ou tel livre de tel ou tel écrivain, cela ne peut gêner en rien l’œuvre d’un autre. Celui-ci, qui a un contrat avec l’éditeur, ne peut-il pas lui-même changer d’opinion et de manière ? Il est parfaitement libre de le faire et de choisir ses sujets et la façon de les traiter. L’éditeur n’a aucune directive à lui donner pour ses ouvrages et ne peut se refuser à en éditer un que lorsque celui-ci est contraire aux lois, par exemple s’il contient des diffamations, des atteintes aux bonnes mœurs, ou s’il attente à la sûreté de l’Etat.

De même l’auteur n’a rien à voir au caractère des autres ouvrages publiés, ni aux convictions des autres auteurs admis dans la maison d’édition avec laquelle lui-même est lié. S’il en était autrement, on ne voit pas pourquoi un auteur catholique ou antisémite ne serait pas fondé à rompre son contrat avec une maison où il verrait publier l’ouvrage d’un auteur juif, et réciproquement. Ce système, en se généralisant, aboutirait à une ère d’intolérance mutuelle, et les maisons d’édition deviendraient autant de petits ministères André livrés au régime des fiches, ce qui, on l’avouera, n’est souhaitable pour personne. Tel est mon point de vue, il me paraît limiter très nettement le débat. »

Perrin

Depuis le décès de Paul Perrin, le 18 mars 1921, la Librairie académique Perrin est dirigée par Charles Petitjean. André Rousseaux commente ainsi sa réponse : « On voit que, si tous les éditeurs sont à peu près d’accord sur les mêmes principes, il y a entre eux des divergences assez grandes quant à la façon de les appliquer » :

« 1° La firme d’un éditeur est souvent une enseigne morale pour les livres qu’elle édite : nous n’en voulons d’autre preuve que l’étonnement où nous plongerait la publication de certains livres dans telle ou telle maison... Mais il y a des firmes qui n’offrent aucune garantie « morale ». Le public le sait ; les auteurs le savent ; et personne n’est surpris d’y trouver les uns à côté des autres les ouvrages moralement les plus disparates.

2° S’il s’agit, non plus de morale ou de décence, mais de doctrine politique ou philosophique, - à moins que la maison d’édition n’ait une couleur nettement accusée ou confessionnelle, - nous ne voyons pas pourquoi elle se priverait de publier des livres dont les tendances s’opposent, eût-elle l’honneur de compter parmi ses auteurs un grand nom représentant toute une politique, une philosophie ou une esthétique.

3° Si un éditeur ou un auteur changeait d’orientation et, par exemple, de catholique devenait anticlérical ou si une affaire comme l’Affaire Dreyfus les écartait brusquement loin de l’autre, nous estimons qu’il y aurait là une raison de rompre un contrat qui, d’ailleurs, dans ce cas assez extraordinaire, leur serait aussi défavorable à l’un qu’à l’autre. »

Bossard

Les Editions Bossard sont, depuis juillet 1925, installées au premier étage d’un immeuble du boulevard Saint-Germain. André Rousseaux est reçu par le directeur, Jean Bazin, dont il publie la réponse le 30 avril 1929, et qu’il fait suivre de ce commentaire : « Autrement dit, que l’écrivain qui songe surtout à gagner de l’argent n’exige pas, de son éditeur, plus de scrupules qu’il n’en a lui-même. Il était bon que cela fût dit aussi, au cours de cette enquête, qui nous a donné plus d’une occasion de mieux connaître les mœurs littéraires d’aujourd’hui » :

« Que puis-je vous dire après M. Maurice Bourdel qui, avec autorité, a parfaitement délimité le problème ?

Vous savez, certes, combien varié est notre métier, combien nombreux sont les genres de publications qu’une maison d’édition peut embrasser. Dans le domaine plus particulier qui vous intéresse, multiples encore sont les tendances qui peuvent se manifester.

Cependant, j’estime qu’un éditeur a des devoirs moraux, sinon moralisateurs. Il doit avoir le sens du rôle qu’il veut jouer et de l’influence qu’il peut exercer. Cela n’implique pas qu’un éditeur ne puisse être éclectique. Il a toujours la ressource de prévenir loyalement son public, si deux thèses peuvent présenter des points contradictoires.

J’entends ici des points de vue philosophiques, politiques, sociaux, qui engagent la responsabilité de l’auteur et ne sont pas en opposition marquée avec la " ligne générale " de la maison. Cette réserve faite, il est incontestable qu’un éditeur garde son indépendance entière. Il n’en est pas moins vrai qu’un auteur peut s’estimer compromis si un changement de tendances se produit chez ledit éditeur.

La solution d’un tel conflit est extrêmement délicate. On ne peut déduire, a priori, une solution juridique et équitable d’un procès de tendances, qui posera toujours des cas d’espèces.

Il sera toujours préférable d’arriver à une entente amiable, et d’ailleurs un tel conflit devrait rarement naître du fait d’un éditeur soucieux de la bonne réputation de sa firme.

Le cas échéant, le tribunal peut-il considérer " l’accord des parties " nécessaires à la validité des contrats, comme n’étant plus entier ? Il y aurait donc matière à annulation des engagements pris par l’auteur pour l’avenir, voire même à révision des articles concernant les volumes déjà publiés.

On voit le danger d’une telle situation. En effet, si un auteur juge son honneur engagé à ne plus publier sous telle firme, il peut être entraîné à retirer tous ses ouvrages déjà parus sous ladite firme. Autrement, les lecteurs nouveaux de ses ouvrages anciens pourraient aussi bien considérer un auteur comme moralement complice de ceux-là mêmes avec lesquels il a rompu. Autre donnée du problème plus difficile encore à résoudre. Je maintiens que l’éditeur consciencieux doit pouvoir éviter une crise de ce genre.

Aux auteurs, enfin, à rechercher, comme ils s’entendent, d’ailleurs, le plus souvent à le faire, la maison avec laquelle ils se sentent des affinités, et non pas seulement celle dont ils attendent le plus d’avantages commerciaux. »

Garnier

Les Editions Garnier Frères sont dirigées, depuis 1911, par Auguste-Pierre Garnier. André Rousseaux publie sa réponse le 3 mai 1929, suivie de celle des Editions Stock :

« La mesure dans laquelle une firme d’éditeur est une enseigne morale pour les livres qu’elle édite varie avec les firmes. Il est des maisons qui ont une couleur religieuse ou philosophique connue. Il en est d’éclectiques et particulièrement, semble-t-il, celles qui éditent surtout des œuvres d’imagination et qui peuvent faire prédominer la qualité littéraire des œuvres publiées sur leur tendance morale.

La notion de la moralité d’une œuvre littéraire est, d’ailleurs, chose variable, non seulement selon les esprits, mais, - dans les mêmes familles d’esprits, - selon les temps. L’éditeur qui, le premier, édita Les Fleurs du mal, fut poursuivi, vous le savez ; aujourd’hui, bien des éditeurs, et moi-même, ont réédité ces poèmes sans que personne songeât à s’en scandaliser.

C’est qu’il faut tenir compte de l’action et l’on pourrait dire de la patine du temps. Ainsi des éditeurs qui ne consentiraient pas à éditer des ouvrages nouveaux d’un ton trop libre en rééditent de tels (Rabelais, par exemple, pour n’en citer qu’un) parce que ces ouvrages sont maintenant classés parmi les chefs-d’œuvre et qu’ils sont des pièces indispensables d’une collection de classiques français. Dans de telles collections prennent naturellement place des ouvrages d’inspiration et d’imagination les plus diverses, en vertu du fait acquis, et sans que la firme de l’éditeur puisse être compromise ni auprès des uns par un Bossuet, ni auprès des autres par un Voltaire.

Je ne pense pas que le fait de publier les livres d’un écrivain connu pour professer certaine doctrine crée, pour l’éditeur, l’obligation de ne pas publier par ailleurs des œuvres incompatibles avec cette doctrine. Il n’en publiera pas de telles s’il professe lui-même les doctrines de cet auteur et si sa maison est, religieusement ou philosophiquement, une maison militante. Mais il pourra fort bien publier des ouvrages de tendances différentes et même contraires ; il a existé et il existe encore, je crois, des collections qui se sont donné précisément pour objet de faire connaître, dans les domaines intellectuels, les tendances diverses d’une époque : les ouvrages dont elles sont composées ne peuvent donc que se contredire. L’éditeur est, en l’espèce, un simple commerçant et neutre en tant que tel.

La survenue d’une grande divergence entre la ligne morale suivie par un écrivain et celle que suit son éditeur, n’étant pas un fait commercial, ne saurait déterminer la rupture de contrats qui sont des conventions commerciales.

Si un tel cas se présentait, les contrats ne pourraient être annulés ou amendés que par une entente amiable entre les parties ; mais il se présenterait, je crois, fort rarement. »

Stock

Fondée en 1870 la maison Stock appartient, depuis 1921, à Maurice Delamain [1883-1972] et Jacques Bouteleau [Jacques Chardonne en littérature, 1884-1968]. Depuis 1928 Jacques Delamain [1874-1953], beau-frère de Maurice, en est l’un des deux directeurs. C’est lui qui reçoit le journaliste dans ses locaux de la rue Saint-Honoré :

« Une maison d’édition est avant tout une maison de commerce. Ses publications rendent donc forcément compte des directions morales et intellectuelles des directeurs. Mais cet amoralisme de principe est corrigé par les deux observations suivantes : 1° la probité des éditeurs leur interdit évidemment, quel que soit le gain envisagé, de publier des œuvres qu’ils savent nuisibles ; 2° par son passé, ses traditions, le goût et le tempérament qu’elle a montrés, une maison d’édition devient une « personne morale » sous le nom de laquelle ne peut être donnée qu’une production d’une certaine qualité.

Ces deux observations me paraissent plus importantes que le principe, et me permettent de répondre à votre première question, que la firme d’un éditeur est dans une très large mesure une enseigne morale pour les livres qu’elle édite.

Si le devoir tout court, et le respect de la personnalité de sa maison imposent à l’éditeur certaines limites, il reste seul juge de ces limites et se meut avec une entière liberté. L’éclectisme le plus large doit lui être accordé. les points de vue auxquels cet homme d’action se place au moment où il décide de son programme, sont tellement divers et tellement emmêlés : valeur littéraire, scientifique, etc... curiosité, rareté, effet politique, moral, etc... qu’il est impossible de lui demander raison détaillée de soi-disant « incompatibilités ». Je dirais volontiers que pour nous, il n’y a à proprement parler pas d’incompatibilités. Une rigidité absolue ne pourrait être demandée par un auteur qu’à des éditeurs spécialistes de publications catholiques.

C’est pourquoi les tribunaux ont bien fait de considérer que les œuvres sont pour les éditeurs qui les possèdent par contrat l’objet d’une propriété ordinaire dont la validité ne dépend ni de la personne de l’éditeur (ou de ses successeurs) ni de ses actes à venir. Toute autre décision, étant donné la mobilité et la susceptibilité des auteurs, eût rendu le commerce de l’édition et de la librairie impossible - et les auteurs en auraient été, avec le public, les premières victimes. »

Conard

Louis Conard a créé sa maison d’édition en 1915. André Rousseaux va l’interroger dans sa librairie de la place de la Madeleine, et publie sa réponse le 5 mai 1929, suivie de celle de Gilbert Baudinière, qui clôture sa grande enquête :

« Il n’y a pas de doute possible : l’enseigne d’un éditeur a un sens, à peu près de la même façon que le nom d’un théâtre : on ne joue pas les mêmes pièces à l’Odéon, aux Variétés et aux Bouffes-Parisiens. Comme chaque théâtre, chaque éditeur groupe, d’une part, certains auteurs, d’autre part, certaine clientèle. Ainsi crée-t-il la confiance que, de part et d’autre, on accorde bientôt à sa firme. Cette confiance, de la part du lecteur, est faite du sentiment qu’il trouvera, dans les livres publiés par tel éditeur, ce qu’il cherche, et pas autre chose. Aussi l’éditeur a-t-il le devoir de ne pas tromper sa clientèle et de ne pas lui offrir des livres qui la dérouteraient ou qui la choqueraient. Sans que ceci, d’ailleurs, doive être entendu de façon trop étroite, et au détriment de la liberté exigée par l’art littéraire. »

Baudinière

La maison d’édition de Gilbert Baudinière [1893-1953] est, depuis 1927, installée au 27 bis rue du Moulin-Vert, dans le XIVe arrondissement. A cette date sa maison est surtout connue pour avoir commercialisé les livres de Maurice Dekobra :

« La firme d’un éditeur ne peut être une enseigne morale que s’il y a spécialisation : Religion, Enseignement, Politique, Littérature édulcorée - voire publications licencieuses.

Une maison d’édition qui sert la littérature d’imagination - et qui en vit - est éclectique par principe. Les auteurs y jouissent eux-même d’une égale indépendance.

Ajoutons avec M. Jean Bazin, directeur des Editions Bossard, que tout peut s’écrire pourvu que ce soit avec talent. Et de bonne foi. La vie quotidienne, dont le roman reste le reflet et l’interprétation, a ses grandeurs - mais aussi ses servitudes et ses laideurs. Un sujet honnête peut comporter des outrances. Tous les romans se ressemblent et diffèrent, comme des visages. L’éditeur ne doit pas s’y tromper. Il a des devoirs moraux, sinon moralisateurs, toujours compatibles avec l’esprit d’éclectisme. Le souci de ne donner le jour à des œuvres probes et de valeur intrinsèque doit dominer toutes ses préoccupations.

Une maison d’édition de grande envergure ne peut pratiquement rester à la dévotion d’un auteur, d’une école, d’un système.

Elle crée des " collections " bien définies, qui lui permettent de compartimenter les productions les plus diverses sans risquer d’indisposer ses auteurs - ni de tromper l’acheteur possible.

Le public, qui a plus de bon sens qu’on ne pense, se confectionne, par expérience ou par ouï-dire, un catalogue par " genre " où prennent place ses auteurs préférés et les autres. Il s’y reporte instinctivement au moment de choisir une nouveauté - ce qui nous incite à conclure que la garantie morale d’un ouvrage n’est pas précisément la firme de l’éditeur mais le nom même de l’auteur.

En l’espèce, un auteur ne nous paraît pas juridiquement fondé à demander la résiliation d’un contrat respecté par ailleurs dans ses clauses de droit. »

*

La conclusion du journaliste est la suivante : « Arrêtons ici cette enquête. Nous n’avons pas interrogé tous les éditeurs, et, du reste, tous ceux que nous avons interrogés ne nous ont pas répondu. Mais, en mettant à part les maisons qui se consacrent spécialement, soit à la réédition d’œuvres anciennes, soit à la librairie scolaire, et qui restent par là même en dehors de la question, nous avons reçu les avis, parfois longuement motivés, de presque tous les grands éditeurs parisiens.

Nous ne les résumerons et nous ne les commenterons pas, ce qui serait inutile après les avoir publiés. Mais les opinions ainsi recueillies ont, pour la plupart, assez de points communs pour qu’il soit possible de dégager les vérités essentielles qui y ont été exprimées.

Tout d’abord, n’oublions pas, comme le dit M. Bernard Grasset, que l’éditeur est un commerçant, un marchand de livres, et n’exigeons pas de lui des devoirs plus rigoureux que son métier n’en comporte. Cependant, l’objet qu’il vend, le papier imprimé, est doué d’une influence morale. Et c’est ce qui crée, malgré tout, pour l’éditeur, des obligations particulières à sa profession.

En général, on ne demandera à l’éditeur que de demeurer fidèle à une tradition qu’il a reçue ou qu’il a créée lui-même. Presque tous les éditeurs, depuis M. Grasset jusqu’à M. Conard, dont on vient de lire la déclaration, nous ont dit : le propre goût de l’éditeur donne fatalement à sa maison telle ou telle tendance. A partir du moment où cette tendance est connue, tant des écrivains que du public, il serait déloyal de la part de l’éditeur de s’en écarter beaucoup. Ce ne serait du reste, comme l’a remarqué très justement M. Arthème Fayard, l’intérêt de personne : pas plus celui de l’éditeur que de ses auteurs. Age quod agis est une règle de conduite aussi bonne dans l’édition qu’ailleurs.

En outre, l’éditeur doit avoir le souci de concilier la liberté de l’art littéraire avec un minimum d’exigences morales. Sans prétendre à ne publier que des ouvrages « édifiants », un éditeur ne doit cependant pas dépasser certaines limites. Il n’y a qu’à répéter ici ce que nous a dit M. Maurice Bourdel, l’un des directeurs de la librairie Plon : « L’éditeur doit se fixer des règles, au point de vue moral, et il aura le droit de se refuser à encourir la responsabilité de diffuser des livres dont la lecture peut, à son avis, produire des ravages dans de nombreuses consciences. Il faut savoir tenir compte des exigences de l’art et distinguer les ouvrages dont le talent rachète jusqu’à un certain point ce qu’ils peuvent renfermer de licencieux par places ou par détails, de certains autres dont l’immoralité fait le fond et le but et qui ne sont écrits que pour séduire des imaginations perverties ou flatter des passions immorales. » Seulement, cette séduction et cette flatterie peuvent être pour certains éditeurs des moyens de développer leurs affaires.

C’est précisément ce qui fait que le commerce des livres n’est pas comparable aux autres et qu’il est soumis à des règles morales. Les éditeurs que nous avons interrogés en ont conscience, et ils ont rappelé cette obligation. Nous sommes heureux d’avoir donné à ces voix autorisées l’occasion de se faire entendre, en un temps où un tel rappel à l’ordre n’était peut-être pas inutile. »

Le 10 mai 1929 André Rousseaux publie une mise au point de Jean Bazin, directeur des Editions Bossard, dont Gilbert Baudinière avait cité l’opinion pour émettre la sienne : « M. Bazin nous demande de préciser sa pensée en ces termes : »

« J’ai dit que dans certains cas un éditeur éclectique pouvait être amené à publier des thèses contradictoires. Encore ai-je fait les réserves que j’estime s’imposer.

Il n’en découle nullement qu’on puisse tout écrire " pourvu que ce soit avec talent ", et en tout cas je prétends précisément que " si tout peut s’écrire " peut-être, un éditeur qui a une " ligne générale ", disons mieux, " des principes ", se défend absolument de tout pouvoir publier. »

« M. Bazin est de ceux qui tiennent les obligations morales de l’éditeur pour rigoureuses. Nous comprenons trop bien son sentiment pour ne pas lui donner acte de cette mise au point. »