Créanciers

L'enquête si décriée de l'inspecteur Ducourthial eut le mérite de mettre en lumière plusieurs partenaires commerciaux de Robert Denoël :

* Jeanne Loviton, directrice des Editions Domat-Montchrestien et des Cours de Droit, qui aurait renfloué les Editions de la Tour à hauteur de 1 450 000 francs, somme dont elle aurait été remboursée en rachetant à leur valeur nominale les 1.515 parts que possédait Robert Denoël dans la Société des Editions Denoël, soit 757 500 francs.

La cession de ces parts, dont l'acte ne fut enregistré que six jours après la mort de l'éditeur, fut contestée par Cécile Denoël qui, le 28 janvier 1946, déposa contre Jeanne Loviton une plainte avec constitution de partie civile pour vol, escroquerie, abus de confiance, faux, usage de faux et abus de blanc seing.

Mme Loviton fit valoir que Denoël avait laissé à sa femme tous les biens qu’il possédait, à savoir les meubles de son appartement de la rue de Buenos-Ayres et tout l’argent liquide dont il disposait, moins une somme de 200 000 francs qu’il emportait avec lui.

C'est Denoël qui avait réglé les frais de l'avocat de Cécile dans leur affaire de divorce, et il avait accepté de lui verser mensuellement 15 000 francs de pension alimentaire pour elle et leur fils. Il se trouvait, dit-elle, sans ressources.

Pour financer les Editions de la Tour, il avait dû emprunter dès le printemps 1945 à différents amis dont elle donne, le 10 octobre 1946, les noms à l'inspecteur Ducourthial :

* Robert Beckers, son ami liégeois ;

* Jacques Thibon, directeur de la Société des Papeteries Job ;

* Maurice Percheron, l'un de ses prête-noms dans la Société des Editions de la Tour ;

* Guy Tosi, directeur littéraire des Editions Denoël ;

* André Brulé, son imprimeur ;

* Philippe Foucard de Cotte, un ami ingénieur ;

* Roger Danheisser, représentant de commerce, dont elle s'est rappelé le nom un peu plus tard ;

* Auguste Picq, comptable puis directeur commercial des Editions Denoël, témoin favorable à la partie civile mais qui, involontairement, servira son dessein ;

* Philippe Marette, psychanalyste, dont Maurice Percheron dévoila le nom le 8 octobre 1946.

Toutes ces personnes feront à la police des déclarations favorables à la thèse de Mme Loviton : Robert Denoël était sans le sou et empruntait à gauche et à droite pour payer les imprimeurs, clicheurs, relieurs et auteurs des Editions de la Tour, qu'il avait mises en route en juillet 1945.

Pendant ce temps, la partie civile paraissait sans réaction. En décembre 1945 Armand Rozelaar avait été prié par sa consœur Simone Penaud, rencontrée au palais de Justice, de ne pas faire apposer de scellés sur les lieux habités par Robert Denoël « afin de ne pas heurter les sentiments » de son amie Jeanne Loviton, « mortifiée par la disparition brutale de son amant » - et Me Rozelaar avait acquiescé à la demande incongrue de cette compagne de promotion.

Un mois plus tard, un mois trop tard, il mandatait un huissier boulevard des Capucines et rue de l'Assomption, où plus rien ne subsistait du passage de Robert Denoël. Entretemps Jeanne Loviton avait provoqué, le 21 janvier 1946, une assemblée générale des associés de la Société des Editions Denoël dont elle détenait désormais la majorité des parts.

Lorsqu'il envoie, le 21 mai 1946, un premier courrier au juge Gollety, après que sa cliente se fût portée partie civile, Armand Rozelaar ne réclame qu'une audition, celle d'Auguste Picq, le comptable des Editions Denoël, dont il s'est aperçu qu'il avait rendez-vous avec son patron, le 3 décembre 1945 à midi - grâce à l'agenda « Hermès » que sa cliente a réclamé à l'hôpital Necker, et dont il n'a manifestement pas encore mesuré l'importance.

Me Rozelaar est tétanisé par la disparition des papiers personnels de Robert Denoël, dont il se sent un peu responsable, et il demande au juge Gollety de faire perquisitionner le château de Béduer, où l'on dit que Jeanne Loviton s'est rendue plusieurs fois après la mort de son amant.

Le juge accède à sa requête le 23 juillet, et l'inspecteur Ducourthial se rend à Figeac le 24 août, où il ne trouve rien. Le temps passe et la procédure civile suit son cours : le témoignage d'Auguste Picq, daté du 18 septembre 1946, n'apporte aucun élément nouveau au juge Bourdon qui, le 30 octobre 1946, rend une ordonnance de non-lieu.

Le 20 décembre 1946, la Cour d'appel prononce à son tour un non-lieu dont les attendus surprennent jusqu'aux chroniqueurs de la Gazette du Palais. Désemparée, la partie civile rend les armes, et perd à ce moment une bataille décisive : on ne pourra plus revenir sur ce jugement définitif, sauf si on arrive à lier le procès civil à celui de l'assassinat de Robert Denoël, dont l'enquête peut à tout moment être reprise, à condition d'apporter des éléments nouveaux. Ce lien, c'est la cession de parts signée par Denoël le 25 octobre 1945.

Armand Rozelaar a donc perdu près d'un an en démarches stériles auprès de différentes juridictions, avant de réaliser qu'il ne possédait désormais qu'un élément de preuves : l'agenda « Hermès » de Robert Denoël, ce petit calepin où l'éditeur notait tout et dont il possédait les feuillets du dernier trimestre déterminant de sa vie.

Le 21 décembre 1949 Armand Rozelaar transmet au substitut du procureur de la République un mémoire contenant de nouveaux éléments susceptibles de faire rouvrir l'enquête sur le meurtre de l'éditeur. Une semaine plus tard, c'est chose faite : le parquet de la Seine ordonne la reprise de l'instruction.

Dans ce mémoire l'avocat cite les noms de plusieurs personnes avec lesquelles Denoël traitait des affaires et qu'il conviendrait d'interroger :

* Robert Beauzemont, ancien associé de l'éditeur dans sa société « La Publicité vivante » ;

* Bernard Steele, ancien associé de l'éditeur dans sa société d'édition ;

* Un M. Mercier, qu'il ne qualifie pas ;

* L'éditeur Flammarion ;

* La firme Plaisir de France, rue Saint-Georges.

* Un certain Philippe, qu'il n'a pas encore identifié et qui est Philippe Foucard, déjà cité par Jeanne Loviton.

Ces noms se retrouvent tous dans l'agenda de Denoël, soit dans le répertoire téléphonique, soit aux pages de notes. L'avocat s'est aperçu que la plupart des opérations financières réalisées par Robert Denoël entre septembre 1944 et décembre 1945 l’avaient été « au noir » et que le seul document qui en gardait la trace était précisément ce petit agenda retrouvé dans les poches de l’éditeur assassiné, agenda que Jeanne Loviton avait chargé Billy Fallon de récupérer auprès de sa demi-sœur, deux jours après sa mort. Ce détail seul aurait dû l'inciter à l'examiner plus tôt.

Catherine Mengelle, l'amie parfumeuse de l'époque Champigny, déclara à la police que Denoël lui avait parlé, après la Libération, des Messageries Hachette : « il m’a précisé que non seulement il n’était plus son débiteur, mais que cette maison lui devait une somme de plus de 1 000 000 de francs ».

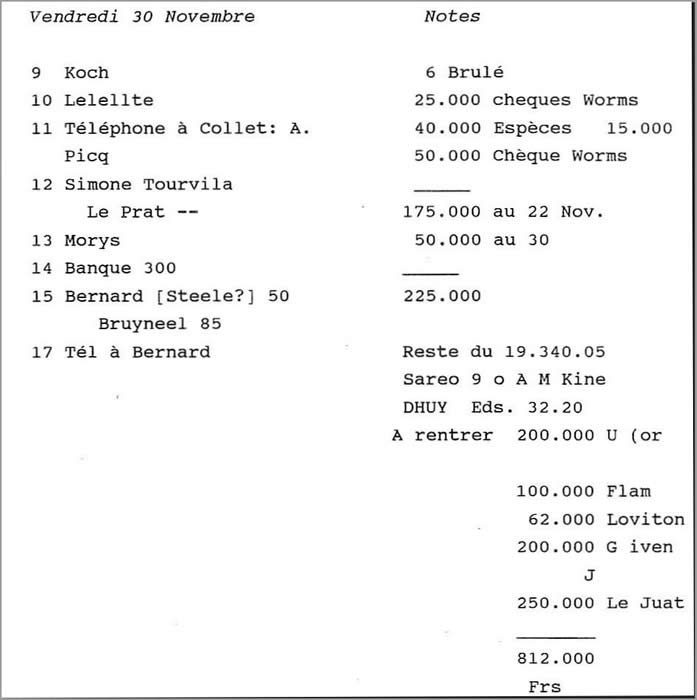

On trouvera ailleurs la description de l'agenda Hermès de Denoël, dont Me Rozelaar ne paraît avoir utilisé que deux feuillets au cours du procès civil. Celui du vendredi 30 novembre 1945 porte les indications suivantes, retranscrites par le professeur Harry Stewart :

Je n'ai pas de copie du feuillet du samedi 1er décembre mais Armand Rozelaar en a fait la synthèse dans une lettre du 21 décembre 1949 adressée au procureur de la République :

« Sur la feuille de l’agenda de R. Denoël compris entre le 30 novembre et le 1er décembre 1945, il est indiqué : " A rentrer, 1 532 000 frs. "

Sur la feuille du 1er décembre, on a trouvé des comptes de sorties ainsi conçus : " Jeanne 430 000 frs " et "Philippe 200 000 frs ". J’ignore qui est le Philippe en question. Mais Mme Loviton a touché ce jour-là de R. Denoël 430 000 fr.

Ce même jour le total des sorties prévues s’élève à 1 535 000 frs, soit, à 3 000 frs près, le montant des rentrées notées sur la page précédente. Lorsque Mme Loviton a osé prétendre, au cours du procès civil, qu’elle avait versé 757 000 frs à R. Denoël le 30 novembre, et qu’il avait eu le temps, entre le 30 novembre et le 2 décembre, de rembourser des dettes se montant à plus de 600 000 frs, on peut sourire. »

La troisième enquête dirigée par le commissaire Henri Mathieu qui démarre le 16 janvier 1950 fut, de l'avis de la partie civile elle-même, menée avec rigueur. Ses inspecteurs ont réentendu tous les créanciers cités par Jeanne Loviton. Pourtant ils n'ont pas jugé bon d'auditionner ou de rechercher un seul de ceux qu'avaient cités Armand Rozelaar et Catherine Mengelle.

Il existait encore un sujet délicat évoqué par plusieurs témoins et dont l'agenda ne porte pas explicitement la trace : c'est celui du commerce de l'or auquel paraît s'être livré Denoël à la fin de l'année 1945, alors que la monnaie française était sur le point d'être dévaluée et l'or réquisitionné.

Selon ces témoins, l'éditeur avait accumulé durant l'Occupation un certain nombre de louis d'or au marché parallèle et menait des négociations en vue de convertir à temps une partie de ses avoirs en dollars : le Gouvernement provisoire du général de Gaulle, où la gauche socialiste et communiste avait obtenu la majorité absolue le 13 novembre 1945, nationalisa en effet les banques le 3 décembre, et dévalua le franc le 26 décembre. On peut croire que Jeanne Loviton, cliente privilégiée de la banque Worms, en avait été avisée.

Il était donc fort possible que certaines sommes inscrites par l'éditeur dans son calepin le 30 novembre et le 1er décembre 1945 concernassent des opérations de change.

Le 31 janvier 1950, Catherine Mengelle avait déclaré aux enquêteurs qu'en 1943, Denoël lui avait demandé de lui trouver 150 ou 200 louis d'or : « Un peu plus tard, alors que je l’avisais de la découverte d’une vingtaine de louis, il me répondit qu’il avait effectué un achat de pièces d’or étrangères et que ce n’était pas la peine que je continue mes démarches.»

Dans une lettre du 22 décembre 1945 à Cécile Denoël, Champigny, qui connaissait bien Catherine, écrivait à ce propos : « je racontai à Catherine que Robert était devenu l’éditeur en vogue. Il est riche ? demanda-t-elle. A ma réponse qu’il gagnait beaucoup, je vis dans ses yeux une lueur particulière, de moi bien connue et je me dis : elle courra le voir sous huitaine. Je me trompais, elle y partit 24 heures après... Dès lors, son marché noir eut un commanditaire-client ».

Un autre témoin vint à parler d'or : Fernand Houbiers, cousin de Cécile Denoël, qui déclara : « Je lui avais conseillé d’acheter de l’or et je puis affirmer que trois ou quatre fois il m’a montré, dans l’un des tiroirs de son bureau de la rue Amélie, une vingtaine de pièces d’or qu’il me disait avoir achetées. Il m’a dit un jour en avoir pour un million cinq cents mille francs. [...] La dernière fois que j’ai vu Robert Denoël, il était porteur d’une petite mallette qui contenait, d’après ses dires, tout son or. Il m’a dit avoir l’intention d’échanger cet or contre des dollars et m’a demandé mon avis à ce sujet. Il m’a fait soupeser la mallette et j’ai estimé son poids très approximativement à 2 ou 3 kilos. J’ignore s’il a fait l’échange de cet or contre des dollars. »

Albert Morys confirma ses déclarations : « Durant ma gestion aux Editions de la Tour, c’est-à-dire entre septembre 1944 et décembre 1945, j’ai été pressenti par M. Denoël en vue de lui procurer des pièces d’or, mais j’ai éludé la question, étant donné que je n’avais aucune connaissance, ni relation en la matière.

Le 1er décembre 1945, veille de la mort de M. Denoël, j’ai reçu au siège des Editions de la Tour, 162 boulevard Magenta, la visite de M. Houbiers. M. Denoël se trouvait présent. Ils sont sortis ensemble et, d’après ce que m’a dit M. Houbiers quelques jours après le décès, en quittant les Editions de la Tour, ils sont allés au café où M. Denoël a montré une poignée d’or d’un geste nerveux, en disant : " Que veux-tu que je fasse de ça ? ".

En ce qui me concerne personnellement, je ne puis préciser l’époque, mais il m’a montré une fois, rue de Buenos-Ayres, une grosse poignée d’or, en me disant : " En voilà pour un million " ».

Gustave Bruyneel, le père de Morys, déclara lui aussi : « Un jour il m’a fait remarquer que l’or baissait et que si le louis descendait au cours de 1 200 francs, il en achèterait encore pour un million.

Il n’a pas, à ma connaissance, donné suite à ce projet mais il n’en est pas moins vrai, ainsi qu’il résulte de cette conversation, qu’il en possédait en plus ou moins grande quantité. »

Auguste Picq, pour qui les enquêteurs avaient de la considération en raison de ses déclarations fiables et précises, leur avait révélé le 1er février 1950 : « la situation matérielle de M. Denoël était bonne au moment de son décès. Il devait posséder approximativement une somme de 900 000 francs en or et devises, dont il m’avait parlé. »

Ces témoins étaient tous favorables à la partie civile. Curieusement, la seule personne qui n'ait jamais évoqué cet or et ces devises est la veuve de l'éditeur, sauf pour incriminer sa rivale : « Mme Loviton passe, à juste titre, pour avoir, durant l’Occupation, fait un trafic d’or considérable » [lettre au président de la cour d'Appel, 10 juillet 1950].

A la police, Cécile Denoël déclara simplement : « c’est surtout depuis l’arrivée d’Andermann dans la Société des Editions Denoël que cette entreprise devint prospère et florissante ».

Cécile sait de quoi elle parle puisque, dès l'arrivée de Wilhelm Andermann dans la société, le 22 juillet 1941, elle tint table ouverte rue de Buenos-Ayres. Il est permis d'écrire que les Denoël, qui avaient mis au point plusieurs formules de ravitaillement, ont traversé l'Occupation sans trop de difficultés, et ont généreusement distribué leurs victuailles au personnel de la rue Amélie.

Les enquêteurs qui ont recueilli ces témoignages au cours de l'année 1950 se sont demandé où étaient passés ces « or et devises » dont plusieurs personnes parlaient :

« Il ne nous paraît pas invraisemblable malgré tout que Denoël ait eu une plus ou moins grande quantité d’or ou de devises en sa possession, dont il nous est impossible d’évaluer l’importance, même approximativement.

Mais si nous en admettons le principe, la question se pose de savoir ce qu’est ou ce que sont devenus cet or ou ces devises. Nous savons que M. Denoël vivait maritalement avec Mme Loviton, 11 rue de l’Assomption, et qu’en outre, il possédait un pied-à-terre 39 boulevard des Capucines.

Où aurait-il pu le cacher, même à l’insu de sa maîtresse, si ce n’est à une ou l’autre de ces adresses ? Car si nous tenons les déclarations précitées pour exactes, nous ne pouvons envisager un transfert clandestin à l’étranger, tout au moins en ce qui concerne les derniers faits, puisqu’ils se situent juste à l’époque du décès de Denoël.

Or, que répond Mme Loviton à cette question : " C’est absolument faux. Je sais qu’il a eu, à un moment, quelques pièces d’or, c’était avant la Libération, et comme il a tout laissé à sa femme moins 200.000 frs en la quittant, c’est Mme Denoël qui est à la tête de ces pièces ". »

Cécile Denoël et Jeanne Loviton s'accusaient donc mutuellement d'avoir fait disparaître l'héritage de l'éditeur. On pouvait croire que la tâche du procureur général Besson serait des plus délicates. Il n'en fut rien.

Dans son réquisitoire définitif, daté du 1er juillet 1950, ne figure aucun des partenaires commerciaux qu'avait désignés Armand Rozelaar. Besson les a tout simplement ignorés puisqu'aussi bien les enquêteurs ne les avaient pas interrogés.

En revanche il n'a pas manqué de mentionner tous ceux qu'avait fait citer Jeanne Loviton, ce qui signifie qu'il a suivi, d'un bout à l'autre, la thèse Loviton : Robert Denoël était sans le sou, et il avait emprunté aux uns et aux autres de quoi faire vivoter sa petite maison des Editions de la Tour.

La question de l'or et des devises paraît l'avoir préoccupé un moment, mais il a trouvé le moyen - indigne - de la rendre suspecte en attaquant la personnalité des témoins :

« Ces témoignages ne paraissent pas devoir être accueillis sans réserve : celui de Bruyneel fils parce qu’il semble être l’amant de la femme Denoël, partie civile, et intimement lié à ses intérêts ; celui de la demoiselle Mengelle parce qu’elle est une ancienne maîtresse de Denoël ; celui du sieur Houbiers parce qu’il est le cousin germain de la dame Denoël. »

Le juge Gollety n'en demandait pas tant : cinq jours plus tard, il prononçait une ordonnance de non-lieu. Le 28 juillet 1950, la cour d'Appel la confirmait.

Il restait encore à la Cour à examiner le rapport de Paul Caujolle relatif à la cession, par Robert Denoël, de toutes ses parts dans la Société des Editions Denoël. Les conclusions de l'expert, remises le 13 octobre à la Cour, n'étaient pas favorables à la partie civile, pas plus que celles du juge Bourdon, déposées le 5 décembre.

Le 13 décembre 1950, la troisième Chambre de la cour d’Appel de Paris rendait un arrêt définitif dans le procès opposant Mme Cécile Denoël à la Société des Editions Domat-Montchrestien et sa gérante, Mme Jeanne Loviton.