1950

Janvier

Le 8 : Cécile Denoël adresse au juge Gollety un mémoire de 20 pages, qui porte à la fois sur les circonstances de la mort de son mari et sur ses affaires.

Je n'en retiendrai que ce qui concerne le procès civil. Après avoir évoqué la carrière de son mari, elle écrit : « Indiscutablement, au mois d’août 1944, mon mari possédait une fortune relativement considérable, qu’il s’agissait pour lui de préserver puisqu’il allait être l’objet de poursuites ; au moment de la Libération et, sous le prétexte d’entrer dans une demi clandestinité, il quitta le domicile conjugal pour aller vivre définitivement, disait-il, avec Mme Jeanne Loviton. »

Malgré cela, elle a continué à voir Denoël chez des amis communs, comme Gustave Bruyneel ou Maurice Percheron, ou dans des restaurants et, plus particulièrement, dans un bar dénommé « Le Royal Marbeuf », rue Marbeuf.

« Mon fils et moi n’avons pas manqué d’argent à cette époque, mon mari ayant remis pour moi à M. Maurice Bruyneel, une première somme de 30 000 francs et, comme mon mari avait vendu par ailleurs la Librairie des Trois Magots, dont il avait versé entre mes mains 225 000 francs sur le produit de la vente (la vente avait produit 750 000 francs), nous avions de quoi vivre. »

Denoël avait été inculpé, en février 1945, du chef d’intelligence avec l’ennemi par le juge Olmi, mais « il m’assura qu’étant donné les relations que Mme Loviton possédait dans les milieux officiels, il finirait bien par ne pas avoir trop de difficultés. Il m’écrivit même au moment de la Libération une lettre, que mon Conseil a versée au dossier, lettre dans laquelle il me disait qu’il luttait pied à pied contre ses ennemis et même contre ses amis, que je ne manquerais de rien, qu’il continuerait à travailler, et qu’il possédait des réserves lui permettant de remonter une entreprise quand et dès qu’il le pourrait.

D’après mon estimation personnelle et d’après ce que mon mari m’avait laissé comprendre, la somme liquide dont il disposait à l’époque était de l’ordre de 5 à 6 millions de francs au moins. »

Elle évoque ensuite les Editions de la Tour, « qui existaient depuis plusieurs années sous une autre dénomination ; il en avait confié les parts sociales à deux prête-noms, Maurice Percheron et Albert Morys, ce qui lui permit de travailler après la Libération sous le couvert de cette société.

A cette époque, nous ignorions absolument ce qu’il avait fait du reste de ses disponibilités, mais je puis affirmer, sans crainte d’être démentie, que mon mari avait la spécialité de créer des sociétés fictives ou de les continuer sous le couvert de prête-noms, et d’investir, également sous le couvert de prête-noms, des capitaux dans des sociétés existantes, en faisant signer à ces prête-noms des cessions de parts en blanc, c’est-à-dire sans indication de date et sans indication du nom de l’acquéreur de ces parts.

L’homme d’affaires avec lequel mon mari traitait ces diverses opérations s’appelle M. Hagopian et demeure 24, rue René Boulanger. M. Hagopian s’est prudemment réfugié derrière le secret professionnel lorsque je lui ai demandé des détails sur l’activité de mon mari ; il sera peut-être moins discret lorsqu’il sera interrogé par un juge d’instruction. Mais je peux, d’ores et déjà, préciser qu’après la mort de mon mari, M. Hagopian a restitué, entre les mains de mon notaire, M. Jean Brunel, 4 Rue de la Paix, les cessions de parts en blanc signées par M. Maurice Bruyneel, et que les cessions de parts signées par le Dr Percheron, que celui-ci n’a pas voulu me remettre, ont été déposées entre les mains d’un séquestre amiable, désigné d’un commun accord à l’époque en la personne de Me Roger Danet, avoué, 85 rue de Richelieu à Paris. Elles s’y trouvent toujours. »

Après avoir bénéficié d’un non-lieu, en juillet 1945, Denoël « partit en vacances pour se reposer, d’abord à Divonne-les-Bains, puis dans le château possédé par Mme Loviton à Figeac, d’où il écrivait régulièrement à M. Maurice Bruyneel pour lui donner ses instructions destinées à la bonne marche de ses affaires.

Lorsqu’il revint en septembre 1945, il était fermement décidé, étant donné la décision de classement intervenue, à reprendre la direction personnelle de son entreprise. C’est également à cette époque qu’il me déclara qu’il avait décidé, évidemment d’accord avec moi, une procédure de divorce amiable. Il m’écrivit à ce sujet le 7 novembre 1945 une lettre que mon Conseil a versé au dossier et qui vous donnera son véritable état d’esprit, tant à mon égard qu’à celui de notre fils.

Mon avocat entra en contact avec Me Simone Penaud, avocate de mon mari et amie personnelle de Mme Loviton, et les pourparlers traînèrent un peu en longueur car, ni de mon côté, ni du côté de mon mari, nous n’étions réellement pressés d’arriver à une solution.

Au mois d’octobre 1945, une nouvelle information était ouverte pour intelligence avec l’ennemi, mais cette fois contre la Société des Editions Denoël.

On peut se demander comment le Parquet de la Cour de justice avait pu ouvrir cette information alors que le seul gérant responsable de la société avait bénéficié d’un classement dès le 13 juillet 1945 et d’où pouvait bien venir l’origine de cette nouvelle poursuite.

Quoi qu’il en soit, vers la fin novembre 1945, Robert Denoël me téléphona pour me dire de retarder encore la procédure du divorce, si je ne l’avais déjà engagée. J’étais évidemment seule à l’appareil lorsqu’il me donna ce coup de téléphone, mais la femme de chambre que j’avais à cette époque, Mlle Andrée Kleb, dont j’ignore l’adresse actuelle et que l’on pourra peut-être retrouver, entendit les réponses. Elle fut d’ailleurs interrogée par l’Inspecteur Ducourthial.

Bien entendu, j’étais trop heureuse de ce revirement et, comme rien n’avait encore été fait, je m’empressai de rester dans la même situation. »

Après avoir évoqué les événements tragiques du 2 décembre 1945, Cécile raconte les visites qui lui furent faites, les jours suivants : « Je reçus également un coup de téléphone de M. Maximilien Vox annonçant sa visite pour mardi 4 décembre à 19 heures. Il se rendit affectivement au rendez-vous fixé, me déclara que maintenant ses fonctions n’avaient plus de raison d’être, qu’il allait me rendre les comptes et il m’apportait le ‘carnet noir’ (sic) sur lequel étaient écrites les opérations confidentielles non portées en comptabilité. [...]

Je reçus également la visite de M. René Barjavel, qui était à la fois un auteur et un collaborateur important de la Société des Editions Denoël, ainsi qu’un ami très intime de mon mari et de moi-même : c’est moi qui l’avais, pour ainsi dire, imposé à mon mari.

M. Barjavel venait se plaindre lui-même de ce qu’il avait été mis à la porte de la maison par M. Vox. M. Maurice Bruyneel assistait à cette conversation. Or, le jour de l’enterrement, MM. Barjavel et Vox se serrèrent amicalement les mains en ma présence et j’entendis M. Vox dire à M. Barjavel qu’il réintégrerait les Editions Denoël.

Le Docteur Percheron vint me voir, d’abord seul ; puis M. Paul Vialar arriva quand Percheron se trouvait chez moi. Par téléphone déjà, puis verbalement cette fois, le Dr Percheron me déclara et Paul Vialar me confirma, qu’il avait estimé, au cours d’un entretien qu’il avait eu avec Barjavel et d’autres auteurs de la maison, qu’il conviendrait de faire vendre par la succession à Mme Jeanne Loviton les parts dont Denoël était propriétaire dans sa société, ajoutant que ceci avait été le vœu de Denoël et que Mme Loviton serait infiniment plus compétente que je ne pouvais l’être moi-même pour diriger cette entreprise.

Ne sachant que leur répondre, je les ai adressés à mon avocat Me Rozelaar en prévenant ce dernier qu’à aucun prix je n’accepterais de céder une seule part de la Société (ces parts appartenant désormais à mon fils) à celle qui avait été la maîtresse de mon mari et qui me faisait ainsi solliciter 48 heures après sa mort violente.

Le jeudi 5 décembre, une " réunion des auteurs des Editions Denoël " eut lieu au domicile de M. Beckers. Je ne sais pas exactement ce qui y fut déclaré, mais peut-être par une personne présente pourrai-je vous donner des indications à cet égard.

J’étais très abattue par le malheur qui s’abattait ainsi inopinément sur nous et je ne considérais à l’époque Mme Loviton que comme une femme qui avait obtenu les faveurs de mon mari et qui cherchait évidemment à l’accaparer sur le plan sentimental. Mais je ne pouvais imaginer ce qui allait m’être dévoilé par la suite.

Je vous rappelle, Monsieur le Juge d’Instruction, que toute la presse, le soir même du crime, fut avisée de ce qu’il s’agissait d’un crime crapuleux et l’on ne chercha à aucun moment, même au cours de l’enquête, à déterminer si une ou deux personnes ne s’étaient pas trouvées dans la voiture avec Mme Loviton et avec mon mari.

Le lendemain ou le surlendemain, je reçus un appel téléphonique de mon avocat et me rendis à son cabinet. Il me déclara qu’il avait eu au Palais une conversation avec Me Simone Penaud, qui fut l’avocate de mon mari et que celle-ci, invoquant l’amitié qui la liait personnellement à Mme Loviton, lui avait demandé, en raison de l’état de nervosité dans laquelle ce drame avait plongé cette dernière, de ne pas prendre immédiatement de mesures coercitives telles que, par exemple, des appositions de scellés.

Je n’y vis de prime abord aucun inconvénient. Mais je fus tout de même un peu surprise et péniblement impressionnée par le fait que le Dr Percheron venait insister auprès de moi pour que j’accepte de l’argent de Mme Loviton, qui s’offrait à payer les obsèques de mon mari. On essayait déjà de me faire croire que le malheureux était mort sans un sou vaillant et qu’il ne possédait pour toute fortune que les 12 000 francs retrouvés dans son portefeuille.

Je ne savais pas grand-chose de ses affaires à cette époque et je vous avoue que mes préoccupations allaient ailleurs. Cependant je refusai de laisser à Mme Loviton le soin de régler les obsèques et je les payai moi-même.

Quelques semaines plus tard, lorsque je fis apposer les scellés 39, Bd des Capucines et rue de l’Assomption, je ne retrouvai plus rien et je compris alors pourquoi on avait cherché à me dissuader d’apposer les scellés immédiatement après le décès de Robert : on avait fait disparaître les livres, la correspondance, les contrats, les manuscrits, l’appareil photographique et même les photos de mon fils et de moi-même, que des témoins avaient pu voir encadrées dans la glace surmontant la cheminée du cabinet de travail de mon mari, boulevard des Capucines.

Je commençai à comprendre pourquoi on nous avait attendris sur le chagrin de Mme Loviton.

Je compris encore beaucoup mieux lorsque, quelques jours plus tard, je fus avertie de ce que Mme Loviton exhibait une cession de parts signée par mon mari, portant vente de 1515 parts dont il était propriétaire dans la Société des Editions Denoël, au profit de la Société des Editions Domat-Montchrestien, représentée par Mme Jeanne Loviton, gérante de cette société.

Je n’hésitai plus et fis, par huissier, sommation à Mme Loviton d’avoir à mes restituer tous les objets qu’elle avait pris, boulevard des Capucines. Elle me répondit par une protestation assez curieuse dans laquelle elle faisait prétendre par son huissier que mes réclamations étaient d’autant moins admissibles qu’il était de notoriété publique (sic) qu’en me quittant, Robert n’avait rien emporté avec lui (il m’avait pourtant écrit le contraire) et qu’au surplus Mme Loviton avait fait des avances importantes à M. Denoël au cours des années 1944-1945 et qu’actuellement, elle était associée en participation avec M. Denoël dans la Société des Editions de la Tour.

Je me fis autoriser, par le conseil de famille, à agir au nom de mon fils mineur en qualité de tutrice, et je déposai une plainte avec constitution de partie civile contre Mme Loviton.

Vous savez, Monsieur le Juge d’Instruction, ce qu’il est advenu de cette plainte. Je préfère ne pas insister.

Mais, ayant assigné depuis devant le Tribunal de commerce de la Seine, j’eus la satisfaction d’obtenir, le 24 décembre 1948, un jugement dont la copie a été déposée au Parquet; et ce jugement a été partiellement confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris renvoyant pour le surplus devant M. Caujolle, expert.

Vous vous souvenez certainement qu’en même temps que je déposais l’autre plainte, je me constituais partie civile dans votre cabinet sur l’information ouverte par le Parquet à l’effet de rechercher les causes de la mort de mon mari. »

Elle a, dit-elle, ignoré longtemps les résultats « bénéfiques » du crime et les bénéficiaires de son accomplissement. On lui a souvent dit, de divers côtés, qu’il s’agissait d’un crime d’intérêt ; mais elle ne voyait pas très bien qui avait intérêt à tuer son mari.

« Un jour, un de mes amis, M. Pierre Clarel, écrivain, demeurant 3 Cité Chaptal à Paris, me fit savoir que des bruits parvenus jusqu’à lui, lui permettaient d’affirmer qu’un autre service de police de la Préfecture avait fait une enquête approfondie sur cette affaire et qu’il existait un dossier confidentiel soigneusement caché dans un coffre-fort au cabinet même du Préfet de police. Il ajoutait que, connaissant personnellement l’actuel Préfet de police, Monsieur [Roger] Léonard, il accepterait de lui poser la question.

J’ai relu les procès-verbaux de la première enquête criminelle et je me suis rappelée alors qu’un des premiers coups de téléphone donnés par Mme Loviton du commissariat de police, le soir même du crime, avait été adressé à Mme Yvonne Dornès. Mme Yvonne Dornès était à l’époque directrice adjointe de S.V.P. et connaissait particulièrement feu Monsieur [Charles] Luizet, Préfet de police.

J’acceptai dans ces conditions l’offre de Pierre Clarel ; mais celui-ci revint me voir quelques jours plus tard tout déconfit. Il m’expliqua qu’il aurait voulu me faire ménager un rendez-vous avec Monsieur Léonard, Préfet de police, mais que celui-ci s’était récusé, lui disant simplement qu’il ne voulait pas qu’il fût parlé de cette affaire, qu’il s’opposerait par tous les moyens à ce que son nom fût cité, qu’il conseillait à M. Pierre Clarel de ne pas s’en occuper, ajoutant simplement : " Oui, c’est un crime d’intérêt. " Cela me suffisait. Il me restait désormais à déterminer à qui le crime avait profité.

Plusieurs mois après son décès, j’avais pu obtenir de l’Hôpital Necker la restitution de ses affaires personnelles et notamment d’un carnet « Hermès » dans lequel il écrivait ses rendez-vous, les adresses les plus importantes et surtout sur lequel il tenait sa comptabilité clandestine.

Mon conseil a déposé une photocopie d’une page de ce carnet ; mais il est bien évident qu’il sera à votre disposition dans son intégralité afin que vous puissiez l’examiner à loisir.

Mme Loviton fit l’impossible pour obtenir ce carnet à l’Hôpital Necker. Elle le reconnaît d’ailleurs d’une manière assez curieuse ; voici en effet ce qu’elle déclare à la police lors de son interrogatoire du 10 octobre 1946 devant M. le Commissaire Pinault :

" Il est exact, dit Mme Loviton, que j’aie exprimé à M. Fallon, frère de Mme Denoël, qui était devenu mon ami, Robert Denoël me l’ayant présenté et lui ayant exposé les raisons de son divorce avec sa sœur, ce qu’il avait fort bien compris, que je serais contente si Mme Denoël voulait bien me donner l’agenda que Robert portait sur lui au moment de sa mort. J’ai d’ailleurs dit à Fallon qu’il ne me restait rien de Denoël et que j’attachais à cet objet sans valeur un prix sentimental. Je sais que sur ce carnet, Robert Denoël notait une partie de ses rendez-vous et ses prévisions financières, ainsi que tous autres calculs " (sic).

Oui, ce petit carnet intéresse beaucoup Mme Loviton, mais pas du tout sur le plan sentimental !

Ce petit carnet contient énormément de choses, et c’est même grâce à ses inscriptions fragmentaires, toutes de la main de mon mari, sur un carnet ne portant que sur un seul trimestre, que j’ai pu, petit à petit, reconstituer son activité.

J’y ai trouvé quantité de choses et je suis persuadée, Monsieur le Juge d’Instruction, qu’avec votre sagacité, vous-même en retrouverez beaucoup d’autres.

J’y ai trouvé notamment, à la date du 1er novembre, des annotations au crayon concernant le bail de l’appartement 39, Bd des Capucines. Ces annotations qui doivent être la conséquence d’une consultation prise chez son homme d’affaires à la suite de la loi du 11 octobre 1945, précisent que le nouveau bail partirait du 1er juillet 1945, le prix du loyer en cas de renouvellement, l’usage (bureau ou habitation bourgeoise), et se terminent par ces mots : " au nom de Mme Loviton ou au nom d’une troisième personne ".

Ce sont ces mots : " au nom d’une troisième personne ", qui m’ont laissée rêveuse. Mme Loviton n’avait-elle pas toujours dit que c’était elle qui avait loué ce petit appartement pour que mon mari puisse y trouver un abri ?

Si donc Robert Denoël avait eu l’intention de faire mettre ce bail au nom d’une troisième personne, c’est peut-être parce qu’à ce moment-là, il avait l’intention de se défaire peu à peu de la " protection " de Mme Loviton.

On comprend, dès lors, que Mme Loviton ait voulu (à titre sentimental, bien entendu !) posséder ce carnet qui contient la comptabilité clandestine de mon mari, comptabilité qui, encore une fois, porte sur des sommes qui se chiffrent par millions.

Ce fait est assez curieux lorsque l’on pense que Mme Loviton et ses amis (à retardement en ce qui concerne les amis) ont toujours prétendu que la fortune de mon mari se réduisait aux 12 000 francs que l’on avait trouvés sur lui et aux objets que Mme Loviton a finalement restitués, soit 2 vestes usagées et 3 paires de chaussettes.

Je vous rappelle, encore une fois, les conditions dans lesquelles on m’empêcha moralement de faire apposer les scellés immédiatement après la mort.

Tout de même, Monsieur le Juge, un homme comme Robert Denoël n’est pas mort sans laisser derrière lui au moins quelques lettres, de la correspondance reçue ou à écrire et des objets personnels d’usage courant ! Tous les amis de Robert, y compris son fils qui venait y faire ses devoirs de latin sous la direction de son père, pourront vous dire ce qui se trouvait exactement 39, Bd des Capucines.

Avec un cynisme sans égal et la certitude de l’impunité, Mme Loviton avait tout fait disparaître. Petit à petit, par des recoupements successifs, j’ai pu reconstituer la majeure partie de la vérité.

Mon mari avait indiscutablement gagné beaucoup d’argent dans les derniers temps de l’Occupation. Il avait acheté de l’or pour une somme très importante et l’on pourrait peut-être interroger à cet égard comme témoins : M. Maurice Bruyneel déjà cité, M. Fernand Houbiers, actuellement en Belgique mais que l’on pourra joindre, et Mlle Catherine Mengelle, que vous connaissez d’ailleurs, Monsieur le Juge, car elle a eu à faire à vous un jour dans une affaire malheureuse qui s’est d’ailleurs fort bien terminée pour elle. Elle habite à Paris, 9, Rue Chalgrin.

Les témoins vous diront que mon mari possédait de l’or pour une somme dépassant 2 millions de 1945.

Mon mari était propriétaire des parts appartenant en nom à MM. Percheron et Maurice Bruyneel dans la Société des Editions de la Tour.

Cette affaire avait un très bon débit en 1945, débit qui s’est ralenti par la suite parce que les contrats d’auteurs ayant été pris par Mme Loviton, la Société des Editions de la Tour ne pouvait pas continuer à tourner sans contrat et sans argent frais.

La Société des Editions Denoël fonctionnait sous l’administration de M. Maximilien Vox et, comme mon mari parlait toujours de " ses trois affaires ", nous avons recherché quelle pouvait bien être cette troisième affaire.

M. Maurice Bruyneel, qui avait reçu les confidences de mon mari, m’avait bien toujours dit qu’il s’agissait des Editions Domat-Montchrestien ; mais comment arriver à déterminer que cette affaire, qui paraissait à première vue une affaire personnelle à Mme Jeanne Loviton, pouvait avoir, de près ou de loin, quelque rapport avec les affaires de Robert Denoël ?

C’est alors qu’à la suite d’une investigation effectuée au Registre du Commerce, la vérité m’apparut éclatante :

La Société des Editions Domat-Montchrestien était en effet, jadis, une toute petite affaire. On pourra, à cet effet, se renseigner auprès d’un de ses anciens directeurs, M. Lacueille ou Lecueille, demeurant à Paris, Bd St-Marcel. Son adresse pourra être aisément retrouvée.

Des difficultés surgirent en 1942 entre Mme Loviton et son associé M. Gougeon. A la suite de ces difficultés, M. Gougeon se retira et céda ses parts à Mme Loviton.

Mais comme il faut être au moins deux pour conserver une société, Mme Loviton demanda à son vieil ami, M. Germain Martin, ancien ministre des Finances et professeur de Droit, depuis décédé, de devenir propriétaire de deux parts, pro forma.

Lorsqu’à fin 1942 ou début 1943, mon mari commença à s’intéresser à cette affaire et entrevit la possibilité de la contrôler, soit directement, soit par personne interposée, il fallut trouver quelqu’un qui acceptât d’être le prête-nom de Robert Denoël.

Mme Loviton et mon mari décidèrent alors de s’adresser à une personne que l’on ne pouvait pas supposer être un prête-nom de mon mari car elle avait une situation séparée : il s’agissait de Mme Yvonne Dornès, qui était alors directrice-adjointe de " S.V.P."

On assiste alors, au Registre du commerce, à un fait assez curieux et surprenant : Mme Jeanne Loviton, propriétaire de cette petite affaire, cède ses parts à Mme Yvonne Dornès, et fait céder par M. Germain Martin les deux parts dont il était porteur à Mme Yvonne Dornès, de telle manière que Mme Dornès devienne majoritaire de deux parts dans la société. Elle possédait en effet 668 parts alors que Mme Loviton n’en possédait que 666.

A première vue, cela ne signifie pas grand-chose ; mais lorsque l’on connaît les affaires de ce genre, on sait à quel point il est important pour le véritable propriétaire d’une entreprise mise en société d’en conserver la majorité. Or, c’est un fait : Mme Jeanne Loviton devient minoritaire chez elle le 8 août 1943.

On comprend beaucoup mieux, dès lors, pourquoi au mois de février 1945, mon mari aurait pu signer, pour se couvrir et se garantir d’une confiscation éventuelle, une cession de parts à la Société des Editions Domat-Montchrestien sans indication de nom du gérant.

Mme Jeanne Loviton a bien essayé, au cours du procès commercial, d’expliquer qu’Yvonne Dornès et elle alternaient à la gérance, mais C’EST FAUX : elle était la seule gérante de la Société des Editions Domat-Montchrestien ; mais c’est mon mari qui a exigé qu’on laissât en blanc le nom du gérant, parce qu’à partir du moment où il cédait les parts de la Société des Editions Denoël à la Société Domat-Montchrestien dans laquelle il avait la majorité par l’entremise d’Yvonne Dornès, il tenait également sans doute à déterminer lui-même qui en serait le gérant.

Il est certain qu’il existait un accord, comme pour Percheron et Bruyneel dans la Société des Editions de la Tour, et des cessions de parts signées en blanc par Mme Dornès. Ces cessions de parts devaient se trouver soit chez M. Hagopian, soit chez M. Streichenberger Jean, contentieux également et qui participa avec son client, Maximilien Vox, aux pourparlers de février 1945, pourparlers au cours desquels on avait décidé que Robert Denoël devait signer cette cession de parts en blanc pour la Société des Editions Denoël afin de se garantir contre une confiscation éventuelle.

A moins, ce qui est encore possible, que ces cessions de parts ne se soient trouvées dans le tiroir de son bureau 39, Bd des Capucines, d’où elles auraient disparu avec le reste.

Et que l’on ne vienne pas me dire que je fais ici œuvre d’imagination : la suite des événements révèle le contraire.

En effet, c’est le 4 ou le 5 décembre 1945 que Barjavel, Vialar et Percheron sont venus me demander de céder les parts de mon mari à Mme Loviton. C’est le 8 décembre 1945 que, après mon refus, Mme Loviton, ayant fait ajouter sur les cessions de parts son nom et la date fictive du 25 octobre 1945, a fait enregistrer ces actes et c’est, si je ne m’abuse, le 9 janvier 1946 que la cession a été notifiée à la Société Denoël représentée par M. Vox.

Or, que trouvons-nous au Registre du Commerce ? Le 8 janvier 1946, Mme Yvonne Dornès cède à Mme Loviton la moitié des parts qu’elle possédait aux Editions Domat-Monchrestien ! Pourquoi ? Et pourquoi la moitié ?

Le raisonnement est élémentaire : Robert Denoël avait disparu, les cessions de parts en blanc signées par Yvonne Dornès ne se retrouveraient jamais plus ; ces dames ont alors partagé entre elles les dépouilles opimes de Robert Denoël ; et Mme Loviton qui menait le jeu, se retrouvait majoritaire dans la société où elle avait été contrainte d’abandonner sa majorité du vivant de Robert Denoël. C.Q.F.D.

On dira encore sans doute que tout cela n’est qu’imagination et que Mme Dornès avait bien le droit de céder le 8 janvier 1946 la moitié de ses parts à Mme Loviton. Certes. Mais c’est le 9 janvier que l’on signifiait à la Société Denoël la pseudo-cession de parts dont le Tribunal de Commerce a prononcé l’annulation. Tout était donc réglé en même temps.

Et, par ailleurs, si Mme Dornès avait librement cédé la moitié de ses parts le 8 janvier 1946 à Mme Loviton, pourquoi Me Rosenmark, avocat de Mme Loviton, qui doit tout de même connaître les dessous de cette affaire, a-t-il plaidé devant la 3e Chambre de la Cour en prononçant la phrase suivante :

" On prétend que Mme Loviton et les Editions Domat-Montchrestien, c’est la même chose. Profonde erreur : aux Editions Domat-Montchrestien, Mme Loviton ne possède que la minorité des parts, la majorité étant tenue par une personne qu’on ne peut soupçonner d’être un simple prête-nom : Mme Yvonne Dornès, fille d’un Conseiller à la Cour des Comptes, animatrice d’une société bien connue, à caractère officiel : S.V.P. "

Cette phrase a été extraite de la reproduction de la sténographie des débats publiés à l’instigation de Mme Loviton dans l’hebdomadaire Paroles Françaises du 18 novembre 1949.

Fallait-il donc, pour justifier la chose, prétendre que Mme Loviton était encore minoritaire chez Domat-Montchrestien ?

Fallait-il donc cacher à la Cour, comme on nous l’avait caché à nous-mêmes, le trafic qui s’était opéré entre ces deux dames immédiatement après la mort de mon mari ?

Et pourquoi Me Rosenmark ajoute-t-il que Mme Dornès est la fille d’un Conseiller à la Cour des comptes et qu’elle dirige une société à caractère quasi officiel ? Pourquoi surtout ajoute-t-il qu’on ne peut la soupçonner d’être un simple prête-nom ?

Au mois d’octobre 1949, lorsque cette affaire fut plaidée devant la Cour, Mme Yvonne Dornès avait quitté depuis longtemps " S.V.P. ", et elle est actuellement en Amérique.

Pourquoi est-elle partie ? Pourquoi a-t-elle abandonné sa situation ? Pourquoi s’est-elle expatriée ? Un interrogatoire serré de Mme Yvonne Dornès vous le révélera certainement avec précision.

Madame Loviton a cherché, par tous les moyens, à me diminuer et à me nuire. Elle savait très bien que le jour où j’arriverais à découvrir la vérité, je déterminerais du même coup les motifs qui auraient pu pousser les assassins de mon mari à le supprimer.

Au mois d’août et au mois d’octobre 1945, Robert Denoël avait écrit à ses amis qu’il allait reprendre la direction de ses affaires.

Le 3 décembre, une réunion importante devait avoir lieu. Le carnet personnel de mon mari porte qu’il avait rendez-vous ce jour-là avec M. Picq à 12 h 15. Ce dernier devait lui remettre une pétition signée des employés supérieurs de la maison et qui lui demandait de reprendre ses fonctions ; il avait rendez-vous à 12 h 45 avec " René ", il s’agit peut-être de René Barjavel. Aucun autre rendez-vous n’est prévu avant 17 h 30.

Il s’agirait donc de déterminer avec qui mon mari avait rendez-vous le 3 décembre et ce qui devait être décidé au cours de ce rendez-vous.

Je suis maintenant persuadée que c’est uniquement parce que mon mari a voulu se débarrasser de ses prête-noms et de ses hommes de paille qu’il a été victime de ce crime trop habilement camouflé en crime crapuleux.

Je suis toujours persuadée, malgré les dénégations de Monsieur le Préfet de police Léonard, lequel d’ailleurs n’est pas en cause, car il n’occupait pas ce poste à l’époque du crime, que la police a fait, à côté de l’enquête officielle, une enquête officieuse dont elle avait besoin pour connaître les dessous de cette affaire et les personnalités mises en cause. »

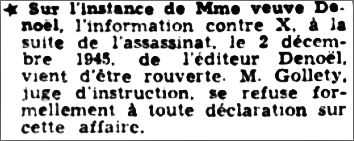

L'Aube, 13 janvier 1950

Le 13 : A partir de cette date, la plupart des journaux parisiens annoncent la réouverture de l’enquête relative au meurtre de l’éditeur, à la suite de la remise au Parquet d’un mémoire de la veuve de l’éditeur. Certains font remarquer que cette nouvelle plainte va tenir en suspens la décision de la Cour quant à la cession des parts de Denoël à Jeanne Loviton, « le criminel tenant le civil en l’état ».

Le quotidien Ce Matin publie en outre « Une déclaration d’un collaborateur de Denoël » : «Tous les amis de Denoël sont très heureux de voir enfin rouvrir ce dossier. Mais ce que jugent absurde tous ceux qui l’ont connu, c’est l’hypothèse que ses assassins aient agi par intérêt. Denoël n’avait pas un sou. A la Libération, malgré ses succès, il finissait juste de payer ses dettes. Il était sans argent, nous en avons mille preuves. Aussi, malgré certains faits qui ont fait exclure par la police l’idée d’un règlement de comptes, nous continuons à croire à un assassinat politique. »

Le 17 : Important article de Paul Bodin dans Carrefour, intitulé « Le dessous des cartes ». Il est le premier à évoquer la cession de parts en blanc qu’avait dû signer Morys avant de quitter les Editions de la Tour. [voir La Presse].

Le 18 : L’Aurore publie un articulet : « Les amis de M. Denoël nous prient d'insérer le communiqué suivant », qui conforte la thèse de Jeanne Loviton selon laquelle Denoël était désargenté.

Le 20 : Armand Rozelaar adresse au juge Gollety un mémoire dans lequel il développe les informations nouvelles données le 8 janvier par Cécile Denoël.

A propos des affaires de Robert Denoël, il écrit : « Il s’agit de ses comptes de fin novembre 1945 (deux jours avant sa mort), et on y trouve qu’il devait recevoir encore 1.532.000 frs. En ce qui concerne cette dernière somme et la pension alimentaire de 15.000 frs par mois, il convient de rappeler qu’il s’agit de frs. 1945 et l’on peut, sans difficultés, multiplier ces sommes par 3 ou même par 4 pour arriver à la même valeur en francs 1950.

Tout ceci démontre surabondamment que M. Robert Denoël avait réussi à masquer une situation considérable et les noms des témoins seront fournis ultérieurement au magistrat instructeur, témoins tels que, par exemple, l’agent d’affaires Hagopian, qui ont participé activement à la confection des sociétés fictives et des cessions de parts en blanc, dont Robert Denoël était particulièrement amateur.

Il conviendra également de faire vérifier aux registres du Commerce, toutes les indications fournies dans le mémoire sur l’actif de la Société Domat-Montchrestien et les cessions de parts successives effectuées dans le cadre des opérations clandestines de Robert Denoël ».

Pour ce qui concerne les documents appartenant à Robert Denoël que Mme Loviton a pu produire, l’affaire est simple, dit l’avocat : « Denoël qui habitait rue de l’Assomption, au domicile de Mme Loviton et qui tenait, tout de même, à avoir pour lui un local personnel où il pourrait travailler librement, occupait également, 39 Bd des Capucines, un petit logement loué au nom de Mme Loviton, mais où il avait son bureau. Les lettres qu’il écrivait et dont certaines ont été tapées aux Editions de la Tour, sont toutes datées du 39 Bd des Capucines.

C’est là que Mme Loviton a retrouvé tous les papiers, tous les contrats, toutes les lettres, probablement les actes de cession en blanc concernant les Editions Denoël, cessions en blanc dont elle s’est servi par la suite et qui font l’objet du procès commercial, toutes les lettres et tous les objets personnels de Robert Denoël lorsqu'il fut assassiné. »

Le 28 : L’hebdomadaire Le Cri de Paris publie un article relatif à « Madame V... et ses amis » contre lequel Jeanne Loviton portera plainte pour diffamation, le 7 mai. [voir La Presse].

Le 31 : Armand Rozelaar communique au juge Gollety une lettre de l’éditeur Wilhelm Andermann, dont je n’ai pas copie, mais à propos de laquelle l’avocat conclut : « Il ressort de cette lettre que durant l’été 1943, feu Robert Denoël avait à sa disposition une masse de manœuvre d’environ un million de francs ».

Il rappelle que « c’est le 8 août 1943 que Mme Dornès a soi-disant acquis pour son compte les deux parts possédées par feu Germain Martin dans la Société des Editions Domat-Montchrestien et la moitié des parts de Mme Loviton, ce qui la rendait majoritaire ».

Il lui rappelle aussi que « c’est le 8 janvier 1946 que Mme Yvonne Dornès rétrocédait à Mme Loviton la moitié des parts dont elle était en apparence porteuse dans la Société des Editions Domat-Montchrestien depuis le 8 août 1943.

Nous ignorions cela jusqu’à la fin 1949. Lorsque nous avons plaidé l’affaire commerciale devant la 3e Chambre de la Cour, l’avocat de Mme Loviton a continué à soutenir (ceci résulte de la sténographie des débats) que Mme Yvonne Dornès était toujours majoritaire aux Editions Domat-Montchrestien.

Mme Loviton a, par conséquent, beau jeu aujourd’hui, alors qu’elle a rapté tous les papiers personnels de Denoël , en venant affirmer qu’après la Libération Denoël était démuni de liquide. Le liquide dont il disposait, il l’avait placé depuis le 8 août 1943 dans la Société des Editions Domat-Montchrestien.

Je reconnais volontiers que le tour a été bien joué mais il n’est astuce si habile qui ne se découvre un jour.

Les enquêteurs pourront donc demander à certains témoins, et notamment à M. Lacueuille, déjà cité, la façon dont l’opération s’est passée.

Je présume en effet que la comptabilité que présenterait actuellement Mme Loviton ne révélerait rien au sujet de ces tractations, d’autant plus qu’il s’agit en l’espèce non d’argent versé en compte courant à la société mais d’achat de parts de cette société, opération qui est totalement extérieure à la société elle-même et ne comporte en conséquence aucune ratification dans les écritures. »

Mars

Le 11 : Armand Rozelaar écrit au procureur général Besson, pour saluer le « travail remarquable » du commissaire Mathieu et de son équipe, et mettre en cause Jeanne Loviton « qui n’a jamais dit la vérité, et il est manifeste que, soit par crainte, soit par intérêt, elle se refuse à dénoncer ceux qui ont effectivement participé au crime, dont nous poursuivons la répression. »

Il écrit qu'à la suite des révélations faites à la police par Auguste Picq à propos d'un coffre que possède Jeanne Loviton dans une banque genevoise, il a demandé au juge Gollety de lancer une commission rogatoire à Genève, aux fins d’investigation dans cette banque.

« J’ai l’impression particulièrement nette que, si l’on adoptait à l’égard de Mme Loviton la procédure généralement employée à l’égard d’un suspect ordinaire, la vérité ne serait pas longue à être révélée.

Mais devant les invraisemblables protections dont elle bénéficie, on assiste à des hésitations que l’on n’aurait certes pas en pareilles circonstances, pour un justiciable ordinaire.

Je crois donc qu’il vous serait possible, d’ores et déjà, et sur le vu de l’enquête policière, de faire rédiger un réquisitoire supplétif permettant l’inculpation de Mme Loviton et son arrestation.

Il est en effet patent que cette dame n’a jamais dit la vérité et, puisqu’il est établi qu’elle a menti, il faudra bien qu’elle dise pourquoi elle a menti.

Je suis persuadé qu’une semblable mesure ouvrirait d’un seul coup l’écluse des aveux et des révélations. Les témoins seraient moins réticents et l’on pourrait en terminer avec l’affaire Denoël. »

Le 24 : Armand Rozelaar remet au juge Gollety un mémoire de 19 pages dans lequel il détaille le résultat de ses investigations. Son but, à l’heure actuelle, est de souligner « les invraisemblances, les mensonges et les contradictions relevés dans les diverses dépositions des témoins entendus au cours de l’enquête ».

Il écarte les témoignages relatifs aux affaires d’édition : « Je dirai simplement en ce qui concerne ces affaires commerciales, qu’elles apparaissent aujourd’hui comme ayant été la conséquence (on peut même dire la conséquence logique) du crime lui-même. »

Cette déclaration est très importante, et rejoint l'opinion de l'inspecteur Ducourthial, pour qui « cette question de cession de parts peut être régulière, comme elle peut constituer des manœuvres consécutives à la mort de M. Denoël, alors que rien ne prouve que le meurtre soit une conséquence de la préméditation de ces manœuvres » [Rapport du 15 novembre 1946].

Au fil des mois, Me Rozelaar s'est apparemment persuadé qu'on n'avait pas assassiné Denoël pour le dépouiller : c'est sa mort qui avait déclenché une série de manœuvres d'accaparement.

Le mémoire de l'avocat concernant « le crime proprement dit et les personnes qui ont joué immédiatement avant, pendant et immédiatement après le crime, un rôle essentiel », je le commenterai dans la rubrique Assassinat, en retenant ici ce qui concerne le procès civil.

Armand Rozelaar évoque le carnet personnel de Denoël, où l'on trouve « entre le feuillet du 30 novembre et celui du 2 décembre, un certain nombre de rendez-vous, n’ayant aucun rapport avec le théâtre, des comptes portant sur des sommes extrêmement importantes et, au 2 décembre, trois indications, portant sans aucun doute, sur des achats de papier au marché parallèle. »

Il rappelle encore le rôle ambigu joué dans cette affaire par Yvonne Dornès, qui « ne se souvient plus du tout, ni de la somme qu’elle a payée pour l’acquisition des parts de la société Domat-Montchrestien au mois d’août 1943, ni du nom du Contentieux chargé de la rédaction des actes. Elle ne se souvient pas davantage des conditions dans lesquelles elle a rétrocédé la majeure partie de ses parts, le 8 janvier 1946. Elle ne se souviendra donc pas davantage des actes de cession en blanc qu’elle a dû signer en même temps. »

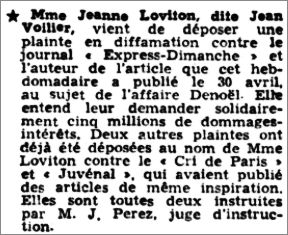

Le même jour, Juvénal publie un écho sarcastique mettant en cause les relations entre Jeanne Loviton et Suzanne Bidault : « on chuchote que cette Walkyrie aurait un faible pour une personnalité en place » [cf. Presse]. Jeanne Loviton portera plainte pour diffamation contre l'hebdomadaire, le 7 mai.

Avril

Le 28 : Lettre d’Armand Rozelaar au juge Ferdinand Gollety. L’avocat a pu prendre connaissance de la déposition faite en janvier par Georges Hagopian devant le commissaire Mathieu :

« M. Hagopian devra certainement être entendu à nouveau car il paraît s’être retranché derrière un secret professionnel tout au moins partiel, et l’on sent très bien dans sa déposition qu’il sait beaucoup de choses dont l’information pourra tirer profit.

Il ne peut pas, d’ailleurs, se retrancher derrière le secret professionnel car il était indiscutablement l’homme d’affaires de Robert Denoël.

C’est la succession, dont la représentation de Robert Denoël, qui lui demande de révéler ce qu’il sait au sujet des affaires du de cujus. Par conséquent, il ne peut pas se refuser à donner toutes indications utiles.

M. Hagopian, après avoir précisé qu’il a été le conseil juridique de Denoël depuis le début de la guerre jusqu’à son décès, sait par conséquent tout ce que Denoël a pu faire et connaît même, s’il n’en est pas lui-même l’auteur, les diverses dispositions prises par Denoël dans la gestion de son actif.

M. Hagopian nous le laisse d’ailleurs entendre lorsqu’il déclare : " M. Denoël m’a peut-être demandé de rédiger d’autres actes, mais je ne puis le préciser faute de mémoire. Je me rappelle cependant avoir fait des opérations de cession de parts concernant diverses sociétés dont M. Denoël faisait partie. J’ai rédigé également l’acte de cession ou de parts du droit au bail de son appartement de la rue de Buenos-Ayres. "

Il serait intéressant de connaître par M. Hagopian les dispositions qu’avait prises Denoël en ce qui concerne la Société des Editions Domat-Montchrestien et la Société des Editions Denoël.

En ce qui concerne la première de ces deux entreprises, plusieurs témoins (Picq, Bruyneel et Houbiers) ont confirmé que Denoël y possédait une participation importante.

Bien entendu, Mme Loviton et Mme Dornès le nieront avec acharnement mais vous aurez constaté, comme nous l’avons fait, cette singulière cession de la majeure partie des parts que Mme Yvonne Dornès avait acquises en 1943, un mois exactement après la mort de Denoël, cession effectuée en majeure partie au profit de Mme Loviton et pour une partie infiniment moins importante à Mlle Mireille Fellous, employée de Mme Loviton et auteur des manipulations comptables, par lesquelles Mme Loviton voulait essayer de prouver qu’elle avait réellement payé la pseudo-cession des parts dans la Société Denoël.

J’ajoute que le Tribunal de commerce et la Cour d’appel n’ont tenu aucun compte de ces inscriptions comptables. Bien mieux, le Tribunal de commerce en a tiré argument pour condamner Mme Loviton. »

Le 30 : Express-Dimanche publie un article explosif intitulé « Le Dossier secret de l’affaire Denoël », dans lequel Roger Darbois met en cause nommément Jeanne Loviton, Guillaume Hanoteau et Pierre Roland Lévy, dans l’assassinat de Robert Denoël [cf. Presse].

Mai

Le 7 : Mme Loviton porte plainte pour diffamation contre Express-Dimanche, réclamant à l’hebdomadaire et à l'auteur de l'article cinq millions de dommages-intérêts.

L'Aube, 8 mai 1950

Le 15 : Jeanne Loviton adresse au procureur de la République, Antonin Besson, un mémoire de 10 pages dans lequel elle se dit persécutée par les articles de presse qui la mettent en cause depuis plusieurs mois, « en raison d’une seconde ouverture d’information qui a été recherchée par mes adversaires pour tenter une diversion ou une obstruction au seul fond d’une affaire qui est un procès civil ». Elle rappelle qu'en tant que témoin, elle n’avait pas communication du dossier et n’était assistée d’aucun Conseil.

Son texte est d'une grande rigueur. Pas une fois elle ne s'égare, comme le fait souvent Cécile Denoël, dans des considérations émotionnelles. C'est pourquoi il convient de l'examiner de près.

A propos de la cession de parts, dont la partie civile estime qu'il s'agit d’un acte simulé, pour permettre à l'éditeur d' échapper aux risques d’une confiscation possible, elle répond que l'administration de l’Enregistrement et des Domaines, dans une pièce établie pour le tribunal de Commerce, « a déclaré que s’il y avait eu confiscation, elle aurait trouvé dans les règles du droit commun, le moyen d’obtenir la réintégration des titres litigieux ».

D'autre part, cet acte ne constituait pas un abus de blanc-seing puisqu'il était nominatif : « Ce qui avait été laissé en blanc c’était, conformément à l’usage, le nom du mandataire. En effet, la personne devant être désignée par la Société pour signer l’acte pouvait changer entre-temps. Conformément à l’usage également, aucune date n’était portée. On ne date pas un acte avant qu’il ne soit signé et, en l’espèce, la signature ne pouvait intervenir avant le terme de l’information concernant Robert Denoël. »

L'instruction ouverte pour intelligence avec l'ennemi ayant été clôturée, le 13 juillet 1945, par un non-lieu, et Denoël ayant recouvré la libre dispositon de ses biens, l’acte fut définitivement établi le 25 octobre 1945 à 19 heures dans le Cabinet de M. Lucien.

La partie civile a considéré que le prix de la cession, par l'éditeur, de ses 1 515 parts à leur valeur nominale était une duperie : elles valaient plusieurs millions de francs. « Il suffira de relever que si M. R. Denoël avait bénéficié personnellement d’un non-lieu, la Société était sous administrateur provisoire et, en outre, en tant qu’être moral, l’objet d’une information si sérieuse qu’elle se termina par un renvoi devant la Cour de justice, devant laquelle la Société ne fut acquittée que le 30 avril 1948. Ainsi, au moment où était fixé le prix, nul ne pouvait savoir si la Société Denoël ne serait pas dissoute par arrêt de justice et tous ses biens confisqués. Cet aléa immense justifiait, de toute façon, le prix payé. »

Une des raisons invoquées par Armand Rozelaar, suivi en cela par le tribunal de Commerce, pour qualifier de faux la cession de parts du 25 octobre 1945 était qu'elle donnait quittance à Mme Loviton du règlement comptant des 757 500 francs convenus. Or, celle-ci avait dû admettre qu'elle n'avait payé l'éditeur que le 30 novembre.

C'est précisément pourquoi, écrit Mme Loviton, « il fut décidé que M. Lucien en demeurerait séquestre jusqu’à parfait paiement ». Et d'expliquer que c'est elle-même qui dut faire l’avance des fonds à la Société des Editions Domat-Montchrestien et elle ne put la faire que fin novembre 1945 :

« Le 30 novembre, M. Robert Denoël recevait les fonds en espèces (depuis les poursuites, il n’avait aucun compte en banque) et il téléphona aussitôt au Cabinet Félix pour l’aviser de ce paiement et lui demander de procéder à l’enregistrement des actes. C’est dans ces conditions que lesdits actes furent enregistrés le 8 décembre.

Tout cela est parfaitement normal, mais, du fait que M. R. Denoël a été assassiné le 2 décembre, l’adversaire exploite publiquement ce drame de façon éhontée en plaidant ou en faisant imprimer combien cet enregistrement, postérieur à la mort, était suspect. Cette thèse est proprement absurde puisque précisément la mort de M. R. Denoël donnait, sans enregistrement, date certaine à l’acte. »

Cette dernière assertion est ce que Me Rozelaar aurait appelé un sophisme ; mais, dans la logique de Jeanne Loviton, puisque Denoël a reçu l'argent un vendredi, et qu'il en a prévenu ensuite le cabinet de Jean Lucien, lequel détenait l'acte signé et daté, il n'y avait rien d'anormal à ce que l'agent d'affaires se rendît au cours de la semaine suivante au greffe du tribunal de commerce pour le faire enregistrer.

Or, pour la partie civile, l'acte de cession signé par Denoël ne comportait ni date, ni nom de mandataire de la Société Domat-Montchrestien : c'est Jeanne Loviton qui, après la mort de l'éditeur, aurait rempli les « blancs » du document.

C'est peut-être le lieu de s'étonner que, dans une affaire de faux en écriture, on n'ait jamais fait appel à un graphologue. L'expert Caujolle commis par la Cour d'appel était un comptable : il n'a vérifié que des chiffres.

Paul Caujolle [Saint-Girons 13 octobre 1891 - Saurat 18 août 1955] est, en fait, plus qu'un comptable : il est, depuis le 18 avril 1942, président du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables, ce qui signifie qu'il a donné des gages au gouvernement de Vichy. Le 15 octobre 1945, le gouvernement provisoire du général de Gaulle a créé un nouvel Ordre, gommant trois ans de pratiques contestables et reconduisant la plupart de ses dirigeants, dont Caujolle qui, le 13 janvier 1946, en est à nouveau nommé président puis, le 12 février suivant, président d'honneur.

En 1975, dans son livre Les Experts-comptables sous Vichy. Souvenirs d'un expert judiciaire, Léon Retail a déploré que le gouvernement n'ait pas révoqué tous les responsables de l'Ordre, accusant certains d'entre eux de collaboration, en particulier l'ancien président Paul Caujolle.

Cela n'a pas empêché cet Ariégeois, Croix de Guerre 1914-1918, Chevalier de la Légion d'Honneur, Croix de Guerre 1939-1945, médaillé de la Résistance, d'être immortalisé par une médaille en bronze signée Carlo Sarrabezolles [1888-1971], qui fut frappée en 1957 à la demande de l'association « Les Amis de Paul Caujolle » dont le président était Maurice Patin, ancien résistant et membre du Conseil constitutionnel.

L'expert Caujolle, qui n'est pas unanimement apprécié à cause de son attitude durant l'Occupation, n'est donc pas à l'abri de pressions politiques mais, en la circonstance, même s'il rend un verdict favorable à Jeanne Loviton, ce n'est pas lui qui est chargé d'examiner l'écriture de Robert Denoël.

Qui, alors, a authentifié l'acte litigieux ? La Cour, m'apprit Albert Morys, fit appel à un proche collaborateur de l'éditeur. Parmi les plus anciens employés de la maison, ceux qui connaissaient parfaitement l'écriture de l'éditeur n'étaient pas si nombreux : Auguste Picq, le directeur commercial, et Madeleine Collet, la secrétaire de Denoël, avaient quitté la maison, deux ans plus tôt.

Après bien des hésitations, il finit par m'écrire qu'il s'agissait de René Barjavel : « Chez Caujolle, Barjavel, sous la menace muette, a payé le marché conclu avec le Diable. Cécile l'a regardé, étonnée ; il s'est mis à pleurer. Mais le mal était fait. Tout s'est alors effondré. », m'écrivait-il le 4 mai 1983.

Quelle était la « menace muette » dont parle Morys ? « Comme beaucoup de journalistes et d'écrivains, Barjavel avait écrit dans divers journaux durant l'Occupation, dont un terriblement collaborationniste (je crois me souvenir qu'il s'agit de La Gerbe) et il était, de ce fait, terriblement compromis dès la Libération. De même qu'on avait fait peur à Robert, on a fait peur à Barjavel. », écrit-il encore.

A ma connaissance Barjavel n'a rien publié dans La Gerbe mais son Voyageur imprudent a été publié en feuilleton, entre le 24 septembre 1943 et le 14 janvier 1944 dans Je suis partout. Il y a aussi publié trois nouvelles qui seront reprises dans son recueil La Fée et le soldat, publié en 1945 : « Les Mains d'Anicette » [24 mars 1943], « La Fée et le soldat » [18 juin 1943], et « Péniche » [3 septembre 1943]. Il avait encore accordé une interview à Henri Poulain, journaliste à La Gerbe et à Je suis partout, pour présenter son premier roman, Ravage : elle parut le 12 mars 1943 dans Je suis partout.

Il avait aussi, c'est moins connu, écrit des textes pour Radio-Paris dont on pouvait se souvenir car l'un d'eux fut diffusé à une heure de grande écoute, quelques semaines avant la Libération :

Journal des Débats, 24 juin 1944

Le 6 septembre 1944 le nom de Barjavel figurait sur la première « liste noire » [qui comportait 12 noms] établie par le CNÉ et publiée dans Les Lettres Françaises. Dans un entretien avec Pierre Assouline, l'écrivain déclara en 1984 qu'il n'avait pas admis de figurer sur cette liste infamante et qu'il avait écrit une lettre à chacun des membres de la Commission d'épuration dans laquelle il déclarait en substance : « Je ne me sens pas en faute, je ne regrette rien, je ne retire pas une ligne de ce que j'ai écrit ». On note que Barjavel parle d'une Commission d'épuration (qui n'avait pas encore été constituée à cette date) et non du Comité national des écrivains (CNÉ).

« Il en sera retiré rapidement et se trouva blanchi de ces accusations, en particulier grâce à une lettre de Georges Duhamel à la direction de ce comité qui l'innocentait complètement », écrit Pierre Creveuil. Dans L'Epuration des intellectuels Assouline, lui, écrit : « Il ne recevra qu'une réponse d'un académicien admettant n'avoir jamais lu ses livres... Peu après, le nom de Barjavel disparaît de la seconde liste du CNÉ. Telle est sa version des faits. »

L'affaire n'est pas claire : la signature de Barjavel avait bien figuré dans Je suis partout et il ne s'en est pas dédit. De quoi Duhamel pouvait-il l'innocenter ? Quant à l'académicien qui n'est pas nommé (est-ce le même ?), en quoi le fait de n'avoir jamais lu ses livres le tirait-il d'embarras ?

Une autre « menace muette » existait pour lui : rue Amélie où, après avoir évincé Maximilien Vox, Jeanne Loviton est toute puissante à partir de juin 1947, René Barjavel, directeur littéraire, est son employé, ce qui crée des obligations. Ainsi, lorsque le directeur commercial, Auguste Picq, a contesté l'autorité de la nouvelle gérante, avant d'être licencié, le 12 janvier 1948, Barjavel a pris position contre lui.

Ce qui est sûr c'est que son nom ne figurait plus sur la deuxième « liste noire » [44 noms] publiée le 11 septembre 1944.

Jeanne Loviton terminait son mémoire en déplorant les campagnes de presse initiées par la partie civile, qui n'avait qu'un but : ruiner sa réputation. Le préjudice, écrit-elle, est « réel, immense, irréparable ». Elle se dit atteinte dans sa santé, dans sa situation personnelle, et, croit-elle, « restera toujours, aux yeux du public, la femme qui a été mêlée à un assassinat sur lequel la justice a été incapable de faire la lumière ».

Elle s'indigne encore de l'instruction « dirigée exclusivement contre Mme Loviton et contre son entourage. Il ne semble pas qu’on se soit préoccupé ni du passé de Mme Vve Denoël, ni de son existence actuelle, ni du rôle que joue son amant Maurice Bruyneel, avec lequel elle collabore dans une maison d’édition, " Le Feu Follet ", maison spécialisée dans les publications pornographiques. »

Très sûre d'elle, Mme Loviton évoque enfin la présence, sur les lieux du crime, de Guillaume Hanoteau et de Pierre Roland Lévy, rapportée par un journal à sensation [Express-Dimanche du 30 avril], qui lui a valu d'être convoquée à nouveau par la police judiciaire, « bien que cette présence fût connue depuis quatre ans et demi ».

Jeanne Loviton commet là un faux-pas : aucun organe de presse, avant Express-Dimanche, n'avait mentionné les noms des témoins présents sur les lieux du meurtre. D'où tient-elle ses informations ?

Le 28 avril, Cécile Denoël, lors d'une confrontation dans le cabinet du juge Gollety, lui avait déjà posé la question : « Comment avez-vous appris il y a peu de temps qu’un nommé Hanoteau était sur les lieux ? », et Jeanne Loviton avait répondu : « Je l’ai appris il y a peu de temps - je ne sais même plus par qui. »

Ce qui exaspère Jeanne Loviton est cette convocation, au quai des Orfèvres : « Quel a été l’objet des interrogatoires des inspecteurs de police ? Faire avouer à Mme Loviton qu’elle connaissait MM. Roland Lévy et Hanoteau. Même si Mme Loviton avait parfaitement connu MM. Roland Lévy et Hanoteau, est-ce que de ce fait l’instruction aurait fait un pas ? »

L'instruction aurait fait un pas de géant ! Mais Jeanne Loviton écrit : « La police suppose-t-elle, un instant, que M. Roland Lévy, actuellement membre du Conseil de la Magistrature, et M. Hanoteau, dans les loisirs que leur laissent leurs occupations, font métier de tueurs à gage ?

Dans les romans policiers - qui paraissent devenus le bréviaire de certains inspecteurs de police - sont suspectes toutes les personnes qui se trouvaient sur les lieux au moment du crime.

Mais, en l’espèce, MM. Roland Lévy et Hanoteau ne s’y trouvaient pas, et sont soupçonnés, parce qu’il sont arrivés auprès du corps du malheureux Robert Denoël, immédiatement après le crime, attirés - semble-t-il - par le bruit du coup de feu. Ils étaient encore là quand la police est arrivée, ce qui n’est pas, en général, considéré comme une preuve de culpabilité. »

Jeanne Loviton concluait, excédée, que la partie civile, depuis qu’elle avait obtenu la réouverture de l'information, conduisait l'enquête à son gré : « Pour prolonger le plaisir, Mme Vve Denoël fait procéder par la police judiciaire, qui fait droit à toutes ses requêtes, aux interrogatoires les plus inattendus, mais que justifie sans doute la volonté de nuire à Mme Loviton, en questionnant le plus de personnes possibles de ses relations ou de son entourage. »

« Pour prolonger le plaisir », écrit Mme Loviton, tandis que son adversaire, sans ressources déclarées, se ruine en procès depuis quatre ans : « En résumé, la partie civile, depuis qu’elle a obtenu sans enquête préalable, la réouverture de l’information, conduit à son gré l’instruction, en faisant un scénario à plusieurs épisodes, afin de permettre périodiquement des articles de presse à sensation et la mise en valeur des talents de Maître Rozelaar. »

Elle termine son exposé par une requête qui ressemble à une injonction : « L’exposé auquel il vient d’être procédé, lui apparaît en soi, décisif. Il appartient à ceux qui ont la responsabilité de l’action publique et la responsabilité de l’information judiciaire de prendre les décisions nécessaires et de mettre fin sans délai aux errements de toutes sortes qui ont permis à Mme Vve Denoël de faire rouvrir une instruction et de la conduire à son gré dans des conditions exceptionnelles. »

Le 27, Céline écrit à Pierre Monnier : « La mère Loviton appartenant à la race des seigneurs victorieux trouve absolument inouï qu’on lui conteste, qu’on ose penser à lui contester, tous les droits à vie et à mort, sur tout ce qui tombe à sa portée. La rançon absolue seigneuriale. »

Juin

Le 26 , Cécile Denoël écrit à Jean Rogissart : « Il y eut les mois derniers d’interminables et odieuses confrontations ; il y eut plus que jamais des intrigues pour tenter de faire échouer une fois encore les recherches de la police et de la Justice ; il y a encore et toujours des influences exercées sur ceux qui devraient être équitables. Et le temps passe, et les nerfs se fatiguent.

Au moment où l’on croit que le but va être enfin atteint, une nouvelle intervention, une nouvelle pirouette et à nouveau on cherche à étouffer l’affaire. Mais cette fois-ci, je suis décidée à aller jusqu’au bout et il FAUDRA que la vérité éclate même si elle doit éclabousser des personnes " en place ". »

Juillet

Le 1er : Antonin Besson, Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance, prononce son réquisitoire définitif dans l’affaire de l’assassinat de Robert Denoël.

Examinant les déclarations de la partie civile, selon laquelle Denoël se serait considérablement enrichi durant l’Occupation, et aurait camouflé sa fortune en prenant des participations dans la société des Editions Domat-Montchrestien, ou en achetant de l’or et des devises, le procureur rappelle que l’éditeur avait dû mener une activité clandestine durant un an.

Il est vrai qu’il avait continué de gagner de l’argent grâce aux Editions de la Tour, « et par diverses opérations de marché noir sur le papier. Loin de manquer de ressources, il disposait au contraire de fonds importants puisque sur son carnet de poche Hermès, il avait mentionné diverses indications selon lesquelles il attendait des rentrées importantes, au total 1.452. 000 frs pour le début de décembre 1945. Comme ni l’or, ni les devises, ni aucune somme d’argent n’avaient été remis après sa mort à la dame Denoël ou à son fils, la partie civile en concluait que la dame Loviton se les était appropriés. »

Or, les témoins de la partie civile ont diversement apprécié l’importance de l’or qu’aurait accumulé l’éditeur.

Albert Morys assure qu’il l’a vu avec « une grosse poignée d’or pour un million (sic) ». Puisque le procureur fait suivre la déclaration d’un « sic » dépréciatif, on peut penser qu’il le cite textuellement. En fait, Morys a déclaré, le 31 janvier 1950, à la police : « En ce qui me concerne personnellement, je ne puis préciser l’époque, mais il m’a montré une fois, rue de Buenos-Ayres, une grosse poignée de pièces d’or, en me disant : " en voilà pour un million ". »

Auguste Picq a également évalué à 900 000 frs l’or et les devises que pouvait détenir Denoël.

Le comptable a déclaré, le 1er février 1950 : « Il devait posséder approximativement une somme de 900.000 francs en or et devises, dont il m’avait parlé. »

Catherine Mengelle a déclaré qu’en 1943 Denoël «lui avait fait part de son intention d’acheter 150 à 200 louis d’or».

Fernand Houbiers « a soupesé une mallette contenant, aux dires de Denoël, 2 à 3 kilos d’or ». Houbiers a déclaré, en janvier 1950 : « La dernière fois que j’ai vu Robert Denoël, il était porteur d’une petite mallette qui contenait, d’après ses dires, tout son or. Il m’a dit avoir l’intention d’échanger cet or contre des dollars et m’a demandé mon avis à ce sujet. Il m’a fait soupeser la mallette et j’ai estimé son poids très approximativement à 2 ou 3 kilos. J’ignore s’il a fait l’échange de cet or contre des dollars. »

Si M. Besson cite ces témoignages avec quelque désinvolture, c’est qu’ils « ne paraissent pas devoir être accueillis sans réserve : celui de Bruyneel fils parce qu’il semble être l’amant de la femme Denoël, partie civile, et intimement lié à ses intérêts ; celui de la demoiselle Mengelle parce qu’elle est une ancienne maîtresse de Denoël; celui du sieur Houbiers parce qu’il est le cousin germain de la dame Denoël. »

Cécile Denoël protestera, le 10 juillet, contre cette attitude partisane : « Le réquisitoire définitif élimine dans les mêmes conditions les dépositions de Mlle Catherine Mengelle, de M. Fernand Houbiers et de M. Maurice Bruyneel, concernant l’or possédé par Denoël, en précisant au surplus, que ce dernier témoin était mon amant. Que Monsieur le Procureur de la République veuille bien me dire comment il a appris ce fait d’ailleurs inexact. Ce ne peut être que par le brouillon de lettre versé au débat par Mme Loviton. »

Il est regrettable que le procureur ne se soit pas penché plus attentivement sur les déclarations de Fernand Houbiers, qui a rencontré l’éditeur peu avant sa mort. Si Denoël avait l’intention de convertir ses pièces d’or en dollars, c’est probablement en raison d’un événement capital qui allait survenir le lundi 3 décembre 1945 : la nationalisation des banques, suivie de l’interdiction de l’or, puis de la dévaluation du franc (celle-ci aura lieu le 26 décembre).

Cette décision du gouvernement français, qui fut prise, comme en Belgique, dans la discrétion, n’avait sans doute pas échappé à Denoël, et certainement pas à Jeanne Loviton, dont les liens étroits avec la banque Worms lui facilitaient l’accès à des informations privilégiées.

Puisque ni la partie civile, ni les enquêteurs de police, n’ont mentionné cet événement majeur durant cinq années de procédure et d’enquêtes, il faut croire que l’indication sibylline [« A rentrer 200.000 U (or) »] figurant dans le calepin Hermès de Denoël à la date du vendredi 30 novembre 1945 était de peu d'importance. Pour ma part, je la trouve d'un grand intérêt.

Lorsque le procureur examine ensuite les déclarations de Mme Loviton et des témoins qu’elle a fait citer, c’est pour les entériner sans examen. Antonin Besson suit, littéralement, la thèse de la défense.

La partie civile, dit-il, « a insinué également ou prétendu que la dame Loviton, qui avait effectué en 1946 divers voyages en Suisse, avait pu déposer dans une banque de Genève des devises appartenant à Denoël. La dame Loviton, à cet égard, a expliqué que ses voyages en Suisse avaient été justifiés par son état de santé ». Voilà qui devrait suffire, et qui lui suffit, en effet.

On ne s’étonne pas de lire dans les conclusions du procureur qu’il n’y a pas lieu à poursuivre.

Le 6 : Le juge Gollety prononce un non-lieu dans l’enquête sur l’assassinat de Robert Denoël. Mme Denoël se pourvoit immédiatement en appel.

L'Aube, 7 juillet 1950

Le 10 : Cécile Denoël adresse à la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Paris un dernier mémoire de 19 pages, dans lequel elle s’insurge contre l’interprétation partisane du dossier par le procureur Besson, d’autant plus choquante que c’est lui qui a ordonné la réouverture de l’information, le 28 décembre 1949.

« Je n’affirmerai rien que je ne puisse prouver », écrit-elle, avant de se lancer dans une charge sans nuances contre ceux qui sont intervenus dans l’affaire Denoël et qui ont démérité à ses yeux, à commencer par sa rivale : « Si l’on avait en effet cherché à savoir qui était en réalité Mme Loviton, on aurait su bien vite que cette femme qui fut jolie, et qui a toujours été intrigante, a connu, au cours d’une vie aventureuse, des hommes et des femmes multiples.

On aurait appris qu’elle se vante partout d’être pratiquement ‘intouchable’ et qu’en raison des relations dont elle dispose, elle peut librement se permettre les fantaisies les plus extravagantes, sans courir jamais le risque d’aucune poursuite.

C’est ainsi que des enquêteurs qui auraient cherché à savoir qui était Mme Loviton, auraient pu apprendre qu’elle fut un jour, il n’y a pas longtemps, inculpée de hausse illicite sur les loyers et que, subitement, la partie civile s’étant désistée de sa plainte, une ordonnance de non-lieu fut rendue en sa faveur.

Les enquêteurs auraient pu également apprendre que Mme Loviton passe, à juste titre, pour avoir, durant l’Occupation, fait un trafic d’or considérable et que certains locataires de l’immeuble dans lequel est exploitée la maison des Editions Domat-Montchrestien sont en lutte ouverte avec elle sans pouvoir jamais l’atteindre. Elle est "intouchable".

Il n’est point de vilenies qu’elle n’ait inventées pour essayer de faire triompher sa cause et ses intérêts. N’a-t-elle pas été jusqu’à livrer à la police les lettres que lui avait écrites mon mari ? N’a-t-elle pas été jusqu’à produire un brouillon de lettre qu’elle avait volé avec tout le reste, dans le bureau de mon mari, brouillon d’une lettre que mon mari ne m’avait d’ailleurs jamais adressée et ne s’en est-elle pas servi au cours des procès ?

N’a-t-elle pas été jusqu’à produire certaines lettres qui lui furent adressées par mon propre frère, prouvant ainsi avec une impudeur dont je vous laisse juge, que peu de jours après l’assassinat de Robert Denoël, elle entretenait des relations disons, suivies, avec son beau-frère?

Je tiens à dire que mon frère, véritablement subjugué par cette femme, n’a pas craint d’écrire récemment à notre mère une lettre dans laquelle il dit en propres termes : " Cécile a eu tort de faire rouvrir l’information sur la mort de Robert. De mon côté, quelles que soient les questions qui me seront posées, je ne dirai jamais rien." Cette lettre prouve qu’il y a quelque chose à dire.

Je pense que beaucoup de gens savent ce qu’il y a à dire, mais de quelque côté que l’on se tourne, c’est le silence complet, absolu, avec une sorte de terreur de découvrir ce que l’on sait ou ce que l’on croit savoir. »

Le portrait qu’elle trace de Robert Denoël peut surprendre : « C’était un homme dur, âpre au gain, connaissant admirablement ses intérêts et ayant, par-dessus le marché, cette déplorable habitude de vouloir masquer ses activités et son actif sous la forme de sociétés plus ou moins fictives et de prête-noms. Il est exact que c’est depuis le début de l’Occupation que Robert Denoël connut une certaine prospérité.

Mais il est indispensable de préciser ici que Robert Denoël, qui avait commencé à publier Louis-Ferdinand Céline en 1932, faisait partie de cette catégorie de gens qui, tout en réalisant des affaires brillantes, ne savaient jamais comment assurer leur trésorerie à la fin du mois.

Mais c’est surtout depuis l’arrivée d’Andermann dans la Société des Editions Denoël que cette entreprise devint prospère et florissante. Il est également incontestable que, dans un but d’ailleurs purement commercial, mon mari a publié durant l’Occupation certains ouvrages qu’il aurait mieux fait de ne pas éditer.

Il s’en rendit compte dès 1943 et comme, dès cette époque, pour les gens tant soit peu informés, il était manifeste que l’Allemagne allait perdre la guerre, mon mari, dès cette même époque, commença à prendre certaines dispositions pour l’avenir. »

Pour sa part, elle ne connaissait rien des affaires de son mari : « Ce n’est que plus tard, au cours des procès civils, que j’appris bien des choses et que je me rendis compte des protections dont jouissait Mme Loviton.

Je n’en veux pour preuves que les interventions multiples faites auprès de vous les Magistrats (j’aimerais que l’on voulût bien me contredire), qu’ils appartiennent au Tribunal de Commerce, au Tribunal Civil ou à la Cour d’Appel.

Je n’en veux pour preuves, et il suffira de reprendre la sténotypie de la plaidoirie de Me Rosenmark, avocat de Mme Loviton, devant la 3e Chambre de la Cour d’appel au mois d’octobre de l’année dernière, que les propos tenus par cet avocat qui déclara avec fierté et en audience publique, que si, en définitive, l’administrateur provisoire, que le Ministre de la Production Industrielle avait imposé à la Société des Editions Denoël, avait été remercié, ç’avait été grâce à l’intervention d’une dame qu’il désigna clairement, en précisant qu’elle était la femme d’un ancien professeur d’histoire, devenu par la suite Président du Conseil. »

Elle dénonce l’enquête déplorable de la brigade criminelle du commissaire Pinault, puis l’instruction frileuse du juge Gollety, qui « n’a jamais confronté les témoins les uns avec les autres, et que le jour où il s’est agi de faire une reconstitution du crime, l’honorable magistrat instructeur n’a pas convoqué la partie civile et s’est borné, à la suite d’une promenade en automobile qui l’a amené de la rue de l’Assomption à l’Esplanade des Invalides, à interroger Mme Loviton. Cette dernière a donné des circonstances du crime une nouvelle version aussi fausse d’ailleurs que les précédentes.

Monsieur le Juge d’Instruction Gollety en était d’ailleurs bien persuadé puisqu’un jour, en ma présence, il a déclaré à Mme Loviton : " Vous mentez Madame, comme ment M. Hanoteau, comme mentent d’ailleurs tous les autres témoins entendus au cours de cette enquête. " »

Evoquant un témoin capital mais « intouchable », elle croit savoir « qu’il était à l’époque lié d’une amitié très vive avec Mlle Simone Penaud-Angelelli, et je crois savoir également (il sera facile de le vérifier) qu’il était avant la guerre le collaborateur de Me Rosenmark. Il ne peut s’agir là, évidemment, que de coïncidences, mais je ne peux pas ne pas les indiquer.

Il eût été indispensable, quelle que soit l’importance des fonctions occupées par M. Pierre Roland-Lévy actuellement, de faire aussi une enquête sur sa vie privée et sur ses relations.

On aurait peut-être alors appris, qu’affilié au parti Communiste, M. Pierre Roland-Lévy avait été délégué par ce parti au Conseil supérieur de la Magistrature mais, qu’ayant été exclu du Parti Communiste au cours de l’hiver 1949-1950 et mis en demeure de donner sa démission, il s’était néanmoins maintenu dans ses fonctions.

On aurait appris que M. Pierre Roland-Lévy est, pour la troisième fois, si je ne m’abuse, en instance de divorce. Je n’ai pas à m’immiscer dans la vie privée de M. Pierre Roland-Lévy, mais il y a là tout de même, un élément d’ordre moral qu’il convient de ne pas négliger. Je crois savoir également que du vivant du père de M. Pierre Roland-Lévy, celui-ci n’était pas en accord avec son fils et qu’il adressait à ce dernier des reproches violents.

En un mot, ce qui est grave dans cette affaire, c’est que l’on ait adopté vis-à-vis de M. Pierre Roland-Lévy, des égards dus beaucoup plus à ses fonctions qu’à sa personne.

Mais si M. Pierre Roland-Lévy est indigne des fonctions qu’il occupe, ce n’est pas la fonction qui est atteinte, c’est l’homme, et je ne puis concevoir qu’en raison de la fonction, on puisse ménager l’homme. »

Il lui restait à parler d’un « autre » témoin capital et tout aussi « intouchable » qui, en dépit de sa présence inexpliquée sur les lieux du crime, avait bénéficié de l’indulgence du procureur Besson, lequel avait estimé qu’ «aucun élément de l’information ne permet de suspecter son attitude. » Elle n’y manque pas :

« Il est tout de même, quelle que soit la bonne foi dont Monsieur le Procureur de la République veut bien honorer M. Hanoteau, exact de dire que, deux jours après le crime, M. Hanoteau était jugé par défaut par le Conseil de l’Ordre des Avocats et qu’il fut alors radié à l’unanimité.

Je n’ai pas à connaître les motifs de cette radiation, mais elle est de notoriété publique et par conséquent, elle permet de penser que M. Hanoteau n’est pas un personnage tellement intéressant. »

Dans ses conclusions elle attaque enfin l’un des seuls points faibles de la thèse défendue par Jeanne Loviton au cours des procès commerciaux : Yvonne Dornès avait « complètement oublié comment, dans quel cabinet et à quel prix, elle avait acheté ses parts et n’a pas pu dire comment ni pourquoi elle les avait rétrocédées en grande partie, tant à Mme Loviton qu’à une demoiselle Fellous, un mois après la mort de Robert Denoël.

Ce fait est d’autant plus curieux que, lorsque l’affaire commerciale est venue devant la Cour d’appel, Mme Loviton a fait plaider que Mme Dornès était toujours majoritaire aux Editions Domat-Montchrestien et qu’en conséquence, elle ne pouvait pas être le prête-nom de Robert Denoël, alors qu’en réalité elle n’était plus majoritaire depuis le mois de janvier 1946, c’est-à-dire depuis près de quatre ans.

Et ceci explique d’une manière lumineuse pourquoi mon malheureux mari, alors qu’il craignait les conséquences des poursuites dont il était l’objet, tant devant un Juge d’Instruction près la Cour de justice, que devant la Commission d’Epuration interprofessionnelle du Livre, avait signé en blanc, sans indication du nom de gérant ni de la date des cessions de ses parts dans la Société Denoël, au profit de la Société Domat-Montchrestien.

En effet, il était déjà majoritaire à Domat-Montchrestien par Mme Dornès, et cette cession équivalait en réalité à un camouflage à son seul profit, de la majeure partie de son actif.

Si j’ajoute à cela le fait incontestable et d’ailleurs incontesté de la disparition totale de tous les dossiers, de toutes les lettres, de tous les contrats, de tous les livres, de tous les manuscrits ayant appartenu à mon mari, à la suite d’une manœuvre particulièrement discutable que j’ai déjà dénoncée dans ma note précédente à M. Gollety, il faut bien reconnaître que l’on se trouve ici en présence d’une action concertée et magnifiquement orchestrée, ayant pour but et ayant eu d’ailleurs pour résultat, de faire main basse sur tout ce que possédait Robert Denoël. »

Un tel réquisitoire où n'apparaissait pas un seul fait nouveau ne pouvait que lui aliéner les membres de la Cour d'appel.

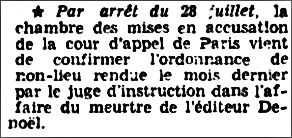

Le 28 : La Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Paris confirme l’ordonnance de non-lieu rendue le 6 juillet par le juge Gollety dans l’instruction du meurtre de l’éditeur.

L'Aube, 29 juillet 1950

L’ultime chance pour Cécile Denoël d’obtenir réparation dépendait désormais du rapport de l’expert commis le 2 novembre 1949 par la Cour d’appel pour examiner les écritures litigieuses du procès civil. M. Caujolle déposa son rapport au Greffe de la Cour le 13 octobre 1950.

Sa mission, délicate et complexe, avait consisté à rechercher :

1° Quelle a été l'intention des parties au moment de la rédaction de l'acte litigieux, pour quelles raisons il a été laissé des blancs, dans quelles conditions ils ont été remplis ;

2° Quelles étaient les ressources et les moyens d'existence de Robert Denoël en 1945, quelles ont été les sommes encaissées par lui et les dettes qu'il aurait payées en octobre et novembre 1945 ;

3° A quelle date exacte la somme de 757.500 francs aurait été effectivement versée, si elle l'a été, comment, au moyen de quels fonds et en vérifiant leur origine ;

4° D'évaluer la valeur des parts litigieuses à la date du 25 octobre 1945, compte tenu des circonstances de la cause ;

5° De fixer éventuellement les indemnités qui pourraient être dues.

Décembre

Le 5 : Audience unique au palais de Justice de Paris, durant laquelle Me Simone Penaud, représentant Jeanne Loviton et la Société des Editions Domat-Montchrestien, et Me Rocher, avoué de Cécile Denoël, ont prononcé leur plaidoirie.

Le juge Bourdon, chargé de la procédure depuis janvier 1946, a déposé ses conclusions, suivi par le ministère public, représenté par l’avocat général Gegout. L’arrêt de la Cour est renvoyé à l’audience publique du 13 décembre 1950.

L'Aube, 14 décembre 1950

Le 13 : La troisième Chambre de la Cour d’appel de Paris, dirigée par le président Dubrujeaud, rend un arrêt définitif dans le procès opposant Mme Cécile Denoël à la Société des Editions Domat-Montchrestien et sa gérante, Mme Jeanne Loviton.

Analysant le rapport de l’expert Caujolle, la Cour :

« Considérant que la Société des Editions Domat-Montchrestien et la dame Loviton demandent à la Cour l'entérinement des conclusions du rapport de l'expert et que, par contre, la veuve Denoël ès-qualité, estimant que ces conclusions ne sauraient prévaloir contre les faits retenus par le Tribunal, demande l'adjudication de ses précédentes conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu d'analyser les conclusions du rapport de l'expert ;

Considérant que sur le point de savoir quelles étaient les ressources de Robert Denoël et ses moyens d'existence en 1945, l'expert déclare que les documents qui lui ont été fournis et notamment l'agenda personnel de Denoël, seul document produit par l'intimée à l'expertise et visé au jugement, ne lui permettent pas de faire des constatations utiles, il a cependant pu constater en examinant la comptabilité des Editions Domat-Montchrestien, que celle-ci avait, en 1945, consenti à plusieurs reprises des avances de fonds à feu Denoël ;

Que l'expert a constaté également que le solde débiteur du compte ouvert à Denoël aux Editions Denoël avait augmenté du 30 septembre 1944 au 31 décembre 1945 ;

Que sur le point de savoir à quelle date exacte la somme de 757.500 francs, montant du prix de cession, aurait été effectivement versée ; si elle l'a été, comment et au moyen de quels fonds, l'expert a constaté en examinant les comptabilités des Cours de Droit et des Editions Domat-Montchrestien, que le 21 novembre 1945, les Cours de Droit ont consenti aux Editions Domat-Montchrestien, ainsi qu'ils avaient l'habitude de le faire, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, une avance de 757.500 francs et le 30 novembre 1945, ladite Société a remis à sa gérante, la dame Loviton, une somme d'un montant égal destinée à l'achat de 1515 parts de la Société des Editions Denoël, ainsi qu'il résulte du libellé explicatif de l'opération portée le même jour dans la comptabilité des Editions Domat-Montchrestien ;

Que l'expert ajoute qu'il n'est pas anormal que la comptabilité des Editions Denoël ne porte pas trace de cette opération puisque les parts étaient la propriété personnelle de feu Denoël ;

Que l'acte de vente portant d'autre part quittance du prix de vente des parts, un reçu séparé n'avait pas d'objet;